Планиграфические структуры рубежа начального и раннего верхнего палеолита на стоянке Толбор-21 (Северная Монголия)

Автор: Марченко Д.В., Хаценович А.М., Болорбат Ц., Гунчинсурэн Б., Звинс Н., Пэйн К., Рыбин Е.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Статья в выпуске: 3 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены планиграфические структуры археологического горизонта 4 стоянки Толбор-21 (по материалам 2015-2017 гг.). Присутствие неутилитарных предметов, фаунистических остатков со следами воздействия человека, свидетельств использования огня делает эту стоянку у выходов каменного сырья перспективной для реконструкции пространственной организации у населения ранних этапов верхнего палеолита на территории Северной Монголии. Планиграфический анализ включал как визуальные наблюдения, так и статистические процедуры (кластеризация двумя алгоритмами), направленные на выявление закономерностей в распределении находок на различных участках. Влияние естественных процессов на распределение артефактов исследовано с помощью «анализа направлений» (расположения длинных осей находок). Установлено, что солифлюкция неодинаково затронула археологический горизонт на разных участках склона. Наибольшее ее влияние реконструировано на площади раскопа 2, где возможно взаимное наложение в профиле следов двух эпизодов деятельности, связанной с использованием огня. Тем не менее выявлены два комплекса со специфическим составом находок, включающим сильномодифицированные орудия и кости со следами воздействия человека («кострище 1»), и концентрация мелкоразмерных артефактов («кострище 2»). В верхней части склона (раскоп 4) у выкладки из камней реконструированы накопление нуклеусов в регулярной стадии расщепления и место разделки туш копытных. Выделяется участок, связанный с первичным расщеплением (раскоп 1). Зонирование древними жителями территории стоянки представляется важной чертой стратегии жизнеобеспечения населения региона на ранних этапах верхнего палеолита.

Северная монголия, начальный верхний палеолит, ранний верхний палеолит, планиграфия, анализ направлений, пространственная кластеризация

Короткий адрес: https://sciup.org/145146906

IDR: 145146906 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.3.059-066

Текст научной статьи Планиграфические структуры рубежа начального и раннего верхнего палеолита на стоянке Толбор-21 (Северная Монголия)

На материалах открытых стоянок Северной Монголии (Толбор-4, -16 и -21, Харганын-Гол-5) исследована концентрация свидетельств заселения этой территории но сителями индустрий начальных стадий верхнего палеолита [Деревянко и др., 2013; Khatsenovich et al., 2017; Zwyns et al., 2019; Rybin et al., 2020]. Десятки памятников вдоль рек Толбор и Харганын-Гол (притоки р. Селенги) объединяет близость выходов силицитов, пригодных для изготовления орудий, и геоморфологическое положение на пологих склонах южной экспозиции [Рыбин, 2020, с. 129]. Схожие условия ставят вопрос о поселенческой стратегии древнего населения региона. Несмотря на близость к выходам сырья, присутствие неутилитарных предметов, тщательно обработанных орудий и следов использования огня [Рыбин, 2020, с. 141, 169; Khatsenovich et al., 2017; Gallo et al., 2021] говорит о более сложной организации стоянок, чем мастерские.

Изучение планиграфии памятников Толборской группы затруднено нарушением сохранности археологических горизонтов. Отложения на пологих склонах формировались в условиях низкой скорости седиментации, высокой кислотности почв и зачастую затронуты солифлюкцией и делювиально-пролювиальными процессами [Коломиец и др., 2009; Zwyns et al., 2019; Rybin et al., 2020; Gallo et al., 2021]. В данной статье проведен планиграфический анализ археологического горизонта 4 (далее АГ4) стоянки Толбор-21. Статистическими методами определено, как естественные процессы повлияли на распределение артефактов, рассмотрены закономерности, связанные с деятельностью древнего человека.

Материалы и методы

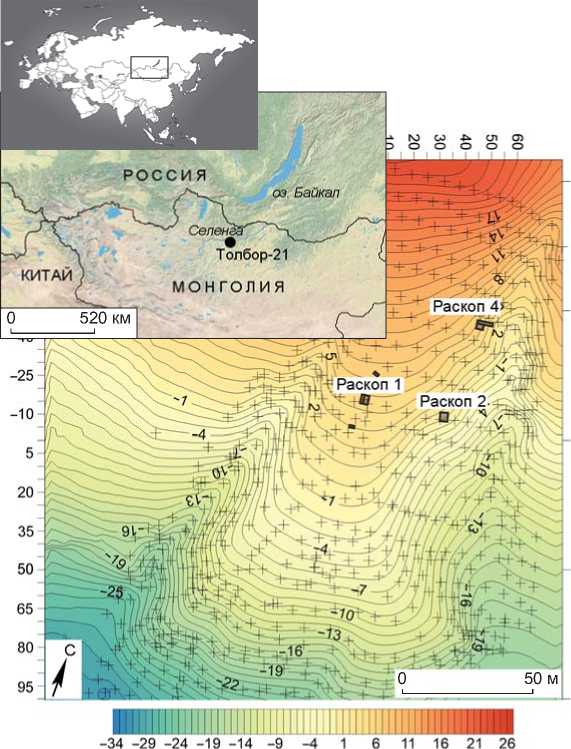

Многослойный памятник Толбор-21 находится в среднем течении одноименной реки (49,26306 с.ш.,

102,95778 в.д.) на высоте 1 089 м над ур. м. (рис. 1). Открыт в 2011 г. [Табарев и др., 2012], раскопки ведутся с 2014 г. Нами рассмотрены материалы раскопов 1 (далее Р1) в центральной части, 2 и 4 (Р2 и Р4) с восточной стороны склона (рис. 1), анализ коллекций которых полностью завершен (2015–2017 гг.).

АГ4 выявлен в слое ламинарных лессовидных отложений на всей площади стоянки (рис. 2). Калиброванные даты, полученные радиоуглеродным методом по коллагену из костей с различных участков, находятся в интервале 42,4–41,9 тыс. л.н. (OxCal 4.4, IntCal20) [Rybin et al., 2020]. Каменная индустрия, ориентированная на производство крупных и средних пластин, включает орудия-маркеры начального верхнего палеолита и относится к рубежу начального и раннего этапов [Рыбин, 2020, с. 149–159]. В фауни- стических материалах представлены степные обитатели [Рыбин и др., 2019].

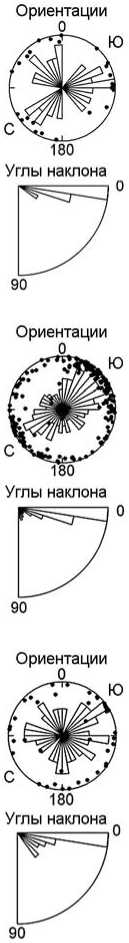

Исследование сохранности археологического горизонта включало, помимо геологических данных, изучение распределения длинных осей находок (каменные артефакты и кости) с использованием «анализа направлений» (англ. «fabric analysis») [Bertran, Texier, 1995], который выполнялся с помощью кода Ш. Мак-Феррона [McPherron, 2018] в программной среде R [R Core Team, 2023].

Для планиграфического анализа находки были разделены на семь категорий (см. таблицу ). Целевые (заготовки) и нецелевые сколы выделяли по метрическим показателям, исходя из характера индустрии сколов [Рыбин, 2020, с. 153–157, табл. 83–85]. Орудия подразделялись по степени модификации с уче-

Рис. 1. Расположение памятника Толбор-21, локальный рельеф местности (съемка В.М. Харевича и Г.Д. Павле-нок), размещение раскопов и результаты анализа направлений селевого потока ( 1 ), мелкого стока ( 2 ), солифлюкции ( 3 ) и крутого стока ( 4 ).

Раскоп 4

|

A I га ® |

и о" |

co o' |

co o" |

|

|

HS^ shs I |

co 2 co co ^ о |

co co |

о in in |

|

|

oras O CL X x c о Й 5 |E °- ct |

d 1 S x о i 5 |

in CM CM |

co in in co |

co CO cm" CM |

|

cC" 2 |

CM |

CM |

CM |

|

|

e §1 8 I? co rn |

о о |

о о |

о о |

|

|

in in CM |

CM о |

CM |

||

|

s i— о bi |

o" |

co co |

co co |

о CM co" |

|

in |

sr |

|||

|

к о |

o" |

к co |

co co cm" |

co" |

|

о co |

||||

|

£ “ |

in co |

co co |

||

|

6 о 52 - zr |

o" |

о co Ci" CM |

о co" CM |

CM cm" co |

|

£ “ |

co |

о co CM |

co co |

|

|

52 =г о ZE |

o" |

in CM co |

& |

3 co" CM |

|

£ “ |

in 05 |

co |

co |

|

|

0) s |S |

o" |

co co cd |

o" |

co" |

|

£ “ |

CM CM |

о |

co co |

|

|

о Ф EZ |

o" |

co co |

co 00 |

CM co |

|

£ “ |

in |

t |

in |

|

|

| ZE |

o" |

co CD |

к см" |

co о co" |

|

co CM |

о |

|||

|

6 05 CL |

c о |

CL |

CM CL |

2 |

Примечание. Значения H ок. 0,5 говорят о равномерном распределении данных, при H < 0,3 данные имеют тенденцию к кластеризации.

том двух параметров: 1) часть периметра, обработанная ретушью; 2) степень модификации первичного участка – слабая (фасетки занимают <2 мм от края), средняя (2–4 мм) и сильная (>4 мм) [Колобова, 2004, с. 37–39]. На этой основе выделены группы орудий по степени их модификации в результате вторичной обработки: от слабой до очень сильной. Анализ включал два алгоритма кластеризации. Тенденция к группировке находок проверялась с помощью статистики Хопкинса, определяющей меру пространственной случайности в их распределении [Adolfsson, Ackerman, Brownstein, 2019]. Для установления характера распределения использовался метод k-средних [Kintigh, Ammerman, 1982]. Алгоритм «неограниченной кластеризации» [Whallon, 1984] находит смежные квадраты со схожим процентным соотношением категорий находок. Критерием достоверности служит оценка вероятности образования в случайных данных кластера такого же размера.

Результаты

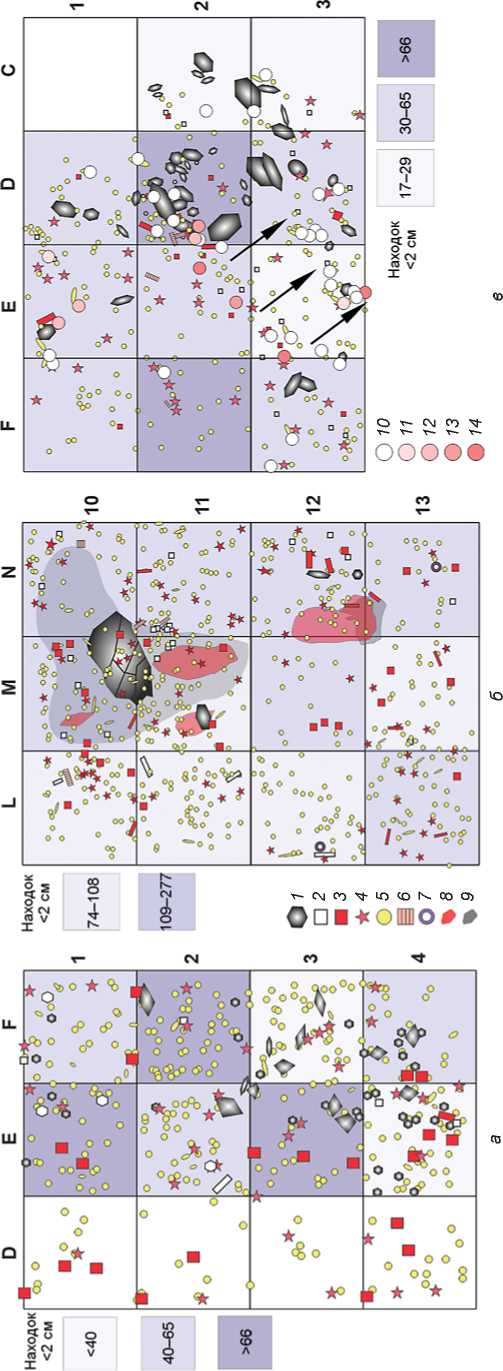

Геологическое изучение разрезов выявило следы солифлюкции в отложениях всех трех раскопов [Rybin et al., 2020]. Анализ направлений АГ4 (см. рис. 1) в Р1 не показал постдепозиционных нарушений: нет доминирующей ориентации удлиненных находок, медианный угол их наклона согласуется с общим наклоном горизонта. В Р2 влияние солифлюкции четко фиксируется. В Р4 взвешенное положение находок в профиле говорит о значительном воздействии склоновых процессов. Смещение прослеживается и в виде линии удлиненных находок с большими углами наклона (D2, E2, E3), вытянутой перпендикулярно склону (см. рис. 2, в ).

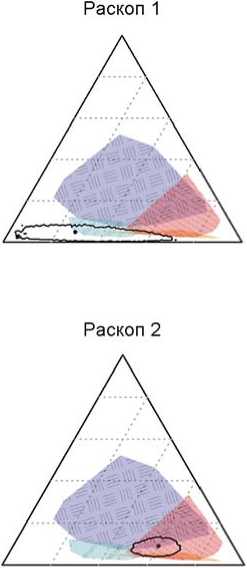

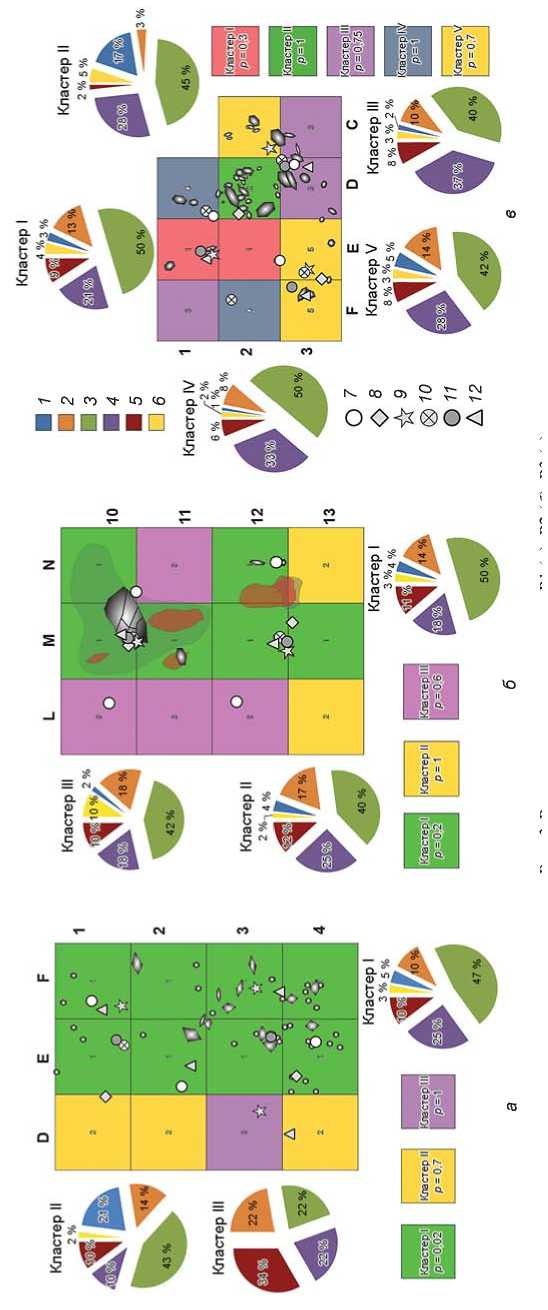

Планиграфический анализ показал низкую плотность находок и отсутствие тенденции к их кластеризации в Р1 (см. таблицу ). Алгоритм «неограниченной кластеризации» выявил однородный состав находок (кластер I, р = 0,02). Отличие их состава по линии D, вероятно, связано с менее подробной фиксацией на этом участке, без тахеометра (рис. 3, а ).

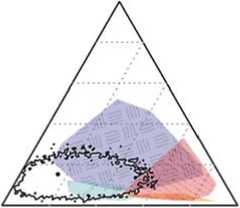

Рис. 3. Результаты кластеризации в Р1 ( а ), Р2 ( б ), Р3 ( в ).

Круговые диаграммы показывают процентный состав кластеров при неограниченной кластеризации: 1 – нуклеусы; 2 – технические сколы; 3 – нецелевые сколы; 4 – целевые сколы; 5 – орудия; 6 – кости. Символами на планах обозначены центры кластеров, полученных алгоритмом k-средних следующих категорий находок: 7 – кости; 8 – нуклеусы; 9 – технические сколы; 10 – нецелевые сколы; 11 – целевые сколы; 12 – орудия.

В Р2 плотность индивидуальных находок в 3, а мелких (<2 см) более чем в 5 раз выше, чем в Р1 и Р4 (см. таблицу ). Здесь выделено два комплекса следов горения: слой супеси с угольными примазками общей мощностью 5–10 см и тонкий (≈1 см) прокаленный слой. Первый, нижний по склону – в кв. N12 и М11, второй, верхний – в кв. M10, M11, N10 (см. рис. 2, б ). Приведенные выше даты получены в т.ч. по костям, находившимся у краев этих комплексов, что указывает на узкий хронологический диапазон их бытования. Тенденция к группированию находок в Р2 отсутствует (см. таблицу ), кластеризация k-средних не выявила различий в распределении категорий артефактов: центры кластеров большинства категорий совпадают (см. рис. 3, б ).

В Р4 два лежавших перпендикулярно друг другу удлиненных камня и группа более мелких образуют выкладку (см. рис. 2, в, кв. D2). При низкой плотности находок (см. таблицу ) у выкладки группируются артефакты и немногочисленные кости. Изучение последних показало, что здесь сосредоточено четыре из пяти найденных костей копытных со следами модификации человеком. Самый частый тип воздействия – выемки от разбивания костей для извлечения костного мозга и жира, что указывает на разделку туш на этом участке [Рыбин и др., 2019]. Кластеризация по категориям показала, что только нуклеусы образуют кластер с центром в кв. D2 (см. рис. 3, в ). У каменной выкладки сосредоточено 11 из 24 нуклеусов в Р4.

Обсуждение

По результатам анализа сохранности археологического горизонта, солифлюкция была доминирующим процессом, но степень ее влияния на распределение артефактов, ориентаций и углов наклона удлиненных находок отличается в разных частях солифлюкцион-ной структуры (solifluction lobe) [Nelson, 1985; Bertran, Texier, 1995]. Именно положение раскопов во фронтальной (Р2) или средней/дистальной (Р1) части со-лифлюкционного «языка» может объяснять различный уровень сохранности АГ4 в них.

В Р2 не обнаружено четкой планиграфической структуры, причиной чего могла стать солифлюкция или наложение свидетельств нескольких эпизодов заселения стоянки. Высокая концентрация находок и перекрывание одного комплекса следов горения другим говорят в пользу палимпсеста, трактуемого как препятствие для расшифровки планиграфии [Леонова, 1994, с. 132]. Солифлюкция могла деформировать планиграфию находок, однако некоторые скопления не могут быть объяснены ее действием (концентрация ко стей в кв. M11, N11, орудий в кв. L10 – см. рис. 2, а). Кроме того, следы горения, хотя и де- формированы, сохраняют внутреннюю структуру (углистая прослойка и прокал). Поэтому мы предполагаем, что планиграфические структуры, связанные с использованием огня, не были уничтожены солифлюкцией. Учитывая малую площадь наслоения следов горения (линия 11), можно разделить эти комплексы. К верхнему («ко стрище 1»), относится основная масса находок в кв. L–N/10–11 с концентрацией костей и орудий, в т.ч. сильномодифициро-ванных; к нижнему («кострище 2») – большинство находок в кв. L–N/12–13 со значительной долей мелких артефактов и костей.

В Р4, несмотря на то что концентрация находок у выкладки может отчасти объясняться склоновым смещением, ее состав указывает на антропогенное происхождение. Скопление костей со следами разделки и нуклеусов среди естественных блоков сырья, частично опробованных и отбракованных на месте, малое число техниче ских сколов и сколов с коркой (большинство без корки, на нескольких она не превышает 40 %, лишь на одном – 90 %), а также орудий – все это отличает данный участок от остальной площади Р4. Таким образом, выкладка была местом хранения предварительно подготовленных нуклеусов, частично расщеплявшихся вне ее. Концентрация костей копытных со следами разделки [Рыбин и др., 2019] указывает на действия, связанные с жизнеобеспечением.

Сравнение нуклеусов по проценту сохранившейся естественной корки на фронтах расщепления показало, что в Р4 доля ядрищ в начальных стадиях редукции выше, чем на остальных участках. В Р1 нуклеусы в различных стадиях утилизации, 15 % сколов (включая орудия) имеют >40 % корки (что больше, чем в Р2 и Р4), а сколы без нее составляют наименьший процент по сравнению с другими раскопами. В Р2 наибольшая доля приходится на нуклеусы в финальных стадиях редукции (без корки на фронте 46 % ядрищ), процент сколов без корки (71 %) выше, чем на остальных участках. Интенсивность расщепления [Рыбин, 2020] в Р2 самая низкая: шесть неретушированных сколов на одно орудие (в Р1 и Р4 – 8:1 и 10,4:1 соответственно).

Таким образом, Толбор-21 представляет пример выраженного зонирования стоянки, отражая перспективность исследования планиграфии памятников Тол-борской группы. В силу сложных условий сохранности такие работы пока немногочисленны, однако показывают, что следы организации пространства присутствуют и на других стоянках региона (Тол-бор-15 [Хаценович и др., 2015], Толбор-4 [Марченко, Рыбин, Хаценович, 2020]). Юг Западного Забайкалья, соединенный с Северной Монголией транзитным коридором по долине Селенги, характеризуется близкой динамикой развития материальной культуры [Рыбин,

2020, с. 372] и представляется перспективным районом для поиска аналогий в пространственной организации стоянок древним населением. На забайкальских памятниках начального и раннего верхнего палеолита исследователями описаны скопления каменных изделий и костей, очаги разных конструкций, каменные выкладки, углубленные хозяйственные объекты [Константинов, 1994, с. 49–50; Лбова, 2000, с. 46–47, 107; Ташак, 2016, с. 48–70].

Заключение

В результате проведенного исследования выявлено дифференцированное воздействие солифлюкции на разных участках памятника Толбор-21. Планигра-фический анализ показал зоны различной активности в АГ4. Р1 – участок с планиграфически неструктурированными следами расщепления нуклеусов. Р2 составляет сплошное скопление находок, деформированное солифлюкцией, но с сохранившимися следами горения, частично наслоившимися друг на друга. В верхней части склона (Р4), ближе к скальным выходам, деятельность была организована вокруг небольшой каменной выкладки, вероятно служившей для хранения нуклеусов в регулярной стадии расщепления, а также связанной с разделкой туш животных. Привлечение более широкого спектра методов, прежде всего трасологического анализа, позволит уточнить функциональную специфику выделенных участков.

Зонирование территории представляется важной чертой организации деятельности на стоянках у выходов сырья. Отделение производственных зон (Р1) от хозяйственных, связанных с обогревом и, вероятно, употреблением пищи (Р2), а также места разделки туш и хранения подготовленных нуклеусов (Р4) – все это указывает на развитую поселенческую стратегию носителей индустрии рубежа начального и раннего верхнего палеолита на территории Северной Монголии, адаптированную к условиям доставки сырья и доступности промысловых животных.

Анализ направлений, кластеризация k-средних и аналитические исследования проведены при финансовой поддержке РНФ, проект № 19-18-00198. Апробация алгоритма «неограниченной кластеризации» выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН «Цифровизация процессов изучения древнейшей и древней истории Евразии» (FWZG-2022-0009).

Список литературы Планиграфические структуры рубежа начального и раннего верхнего палеолита на стоянке Толбор-21 (Северная Монголия)

- Деревянко А.П., Рыбин Е.П., Гладышев С.А., Гунчинсурэн Б., Цыбанков А.А., Олсен Д. Развитие технологических традиций изготовления орудий в каменных индустриях раннего этапа верхнего палеолита Северной Монголии (по материалам стоянок Толбор-4 и -15) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 4. – С. 21–37.

- Колобова К.А. Приемы оформления каменных орудий в палеолитических индустриях Горного Алтая. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. – 268 с.

- Коломиец В.Л., Гладышев С.А., Безрукова Е.В., Рыбин Е.П., Летунова П.П., Абзаева А.А. Природная среда и человек в позднем неоплейстоцене Северной Монголии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2009. – № 1. – С. 2–14.

- Константинов М.В. Каменный век восточного региона Байкальской Азии: К Всемирному археологическому интер-конгрессу (Забайкалье, 1996). – Улан-Удэ: Изд-во БИОН БНЦ СО РАН; Чита: Чит. гос. пед. ин-т, 1994. – 264 с.

- Лбова Л.В. Палеолит северной зоны Западного Забайкалья. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. – 240 с.

- Леонова Н.Б. Современное палеолитоведение: методология, концепции, подходы: дис.... д-ра ист. наук. – М., 1994. – 174 с.

- Марченко Д.В., Рыбин Е.П., Хаценович А.М. Изучение пространственного зонирования каменных артефактов на стоянке Толбор-4 (Северная Монголия) в финале МИС-3 посредством кластерного анализа // Теория и практика археологических исследований. – 2020. – № 2. – С. 128–137.

- Рыбин Е.П. Региональная вариабельность каменных индустрий начала верхнего палеолита в Южной Сибири и восточной части Центральной Азии: дис.... д-ра ист. наук. – Новосибирск, 2020. – 539 с.

- Рыбин Е.П., Клементьев А.М., Рендю В., Хаценович А.М., Марченко Д.В., Гунчинсурен Б. Фаунистический набор и планиграфическая структура стоянки начального верхнего палеолита в Северной Монголии (Толбор-21) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. XXV. – C. 231–237.

- Табарев А.В., Гунчинсурэн Б., Гиллам Дж.К., Гладышев С.А., Доганджич Т., Звин Н., Болорбат Ц., Одсурэн Д. Комплекс памятников каменного века в долине р. Их-Тулбэрийн-гол, Северная Монголия // Археологийн судлал. – 2012. – Т. XXX. – С. 51–64.

- Ташак В.И. Восточный комплекс палеолитического поселения Подзвонкая в Западном Забайкалье. – Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2016. – 185 с.

- Хаценович А.М., Рыбин Е.П., Гунчинсурэн Б., Олсен Д. Кострища стоянки Толбор-15: планиграфия поселения и деятельность человека в ранней стадии верхнего палеолита Монголии // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История. Филология. – 2015. – Т. 14, № 7. – С. 38–49.

- Adolfsson A., Ackerman M., Brownstein N.C. To cluster, or not to cluster: An analysis of clusterability methods // Pattern Recognit. – 2019. – Vol. 88. – P. 13–26.

- Bertran P., Texier J.-P. Fabric Analysis: Application to Paleolithic Sites // J. Archaeol. Sci. – 1995. – Vol. 22. – P. 521–535.

- Gallo G., Fyhrie M., Paine C., Ushakov S.V., Izuho M., Gunchinsuren B., Zwyns N., Navrotsky A. Characterization of structural changes in modern and archaeological burnt bone: Implications for differential preservation bias // PLoS ONE. – 2021. – Vol. 16, iss. 7. – Art. n. e0254529.

- Khatsenovich A.M., Rybin E.P., Zotkina L.V., Gunchinsuren B., Bolorbat T., Odsuren D., Olsen J.W., Shelepaev R.A., Popov A.Y. New evidence for Paleolithic human behavior in Mongolia: the Kharganyn Gol 5 site // Quat. Int. – 2017. – Vol. 442. – P. 78–94.

- Kintigh K.W., Ammerman A.J. Heuristic approaches to spatial analysis in archaeology // Am. Antiquity. – 1982. – Vol. 47. – P. 31–63.

- McPherron S.J.P. Additional statistical and graphical methods for analyzing site formation processes using artifact orientations // PLoS ONE. – 2018. – Vol. 13, iss. 1. – Art. n. e0190195.

- Nelson F.E. A preliminary investigation of solifluction macrofabrics // Catena. – 1985. – Vol. 12. – P. 23–33.

- R Core Team. R: A language and environment for statistical computing: [Электронный ресурс]. – URL: https://www.Rproject.org/ (дата обращения: 20.02.2023).

- Rybin E.P., Paine C.H., Khatsenovich A.M., Tsedendorj B., Talamo S., Marchenko D.V., Rendu W., Klementiev A.M., Odsuren D., Gillam J.C., Gunchinsuren B., Zwyns N. A new Upper Paleolithic occupation at the site of Tolbor-21 (Mongolia): Site formation, human behaviour and implications for the regional sequence // Quat. Int. – 2020. – Vol. 559. – P.133–149.

- Whallon R. Unconstrained clustering for the analysis of spatial distributions in archaeology // Intrasite Spatial Analysis in Archaeology. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1984. – P. 242–277.

- Zwyns N., Paine C., Bolorbat T., Talamo S., Fitzsimmons K., Gantumur A., Guunii L., Davakhuu O., Flas D., Dogandzic T., Doerschner N., Welker F., Gillam J.C., Noyer J.B., Bakhtiary R.S., Allshouse A.F., Smith K.N., Khatsenovich A.M., Rybin E.P., Gunchinsuren B., Hublin J.-J. The Northern Route for Human dispersal in Central and Northeast Asia: New evidence from the site of Tolbor-16, Mongolia // Sci Rep. – 2019. – Vol. 9, iss. 1. – Art. n. 11759.