Пластинчатая и микропластинчатая индустрии в Северной, Восточной и Центральной Азии. 1. Возникновение пластинчатой индустрии в Африке и распространение ее на Ближний Восток

Автор: Деревянко А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье, первой из цикла, посвященного рассмотрению роли пластинчатой индустрии в технокомплексах палеолита в Африке и Евразии, анализируются вопросы зарождения пластинчатого расщепления и становления его на юге, востоке и севере африканского континента. Пластинчатое расщепление впервые зафиксировано в Африке на палеолитических местонахождениях формации Каптурин ок. 500 тыс. л.н. В среднем каменном веке на юге, востоке и севере континента первичное расщепление было преимущественно леваллуазским (острийный, пластинчатый и отщепный варианты) и радиальным (отщепным). В конце среднего - первой половине верхнего плейстоцена на севере и северо-востоке Африки получили распространение два основных технокомплекса - атер и нубийский, а в южной и частично восточной - индустрия ховисонс-порт с первичным расщеплением, технологически близким к верхнепалеолитическому, и изделиями геометрической формы. Все они оставлены популяциями людей современного анатомического вида. На разных этапах верхнего плейстоцена происходила миграция этих популяций в Евразию.

Формация каптурин, средний каменный век (msa i-iii), нубийский технокомплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/145145704

IDR: 145145704 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.2.003-022

Текст научной статьи Пластинчатая и микропластинчатая индустрии в Северной, Восточной и Центральной Азии. 1. Возникновение пластинчатой индустрии в Африке и распространение ее на Ближний Восток

Пластинчатые технологии сыграли важную роль в развитии палеолитических каменных индустрий и совершенствовании приемов первичной обработки камня. В отдельных регионах Африки и Евразии они имели большое значение при формировании культур среднего и верхнего палеолита, модернизации способов охоты, обработки различных органических и неорганических материалов, появлении новых, более эффективных видов орудий и т.д. Многие авторы связывают пластинчатые технологии с людьми современного анатомиче ского типа и соответству- ющей моделью поведения. Но предположение о том, что они являлись передовыми инновациями в одинаковой степени во всех частях Старого Света, не соответствует действительности. На протяжении палеолита наблюдается большая вариабильность пластинчатых и отщепных индустрий. Это связано с разными экологическими условиями обитания и, следовательно, различными адаптационными стратегиями. Пластинчатая технология имела как свои преимущества, так и определенные недостатки [Bar-Yosef, Kuhn, 1999].

В данном исследовании мы рассматриваем пластинчатую индустрию в расширенном понимании технологического процесса оформления нуклеусов (ле-валлуазские, призматические, пирамидальные и т.д.), а также способов скалывания пластин и пластинчатых

Археология, этнография и антропология Евразии Том 43, № 2, 2015 © Деревянко А.П., 2015

отщепов с помощью жесткого и мягкого отбойников. Результатом леваллуазского расщепления могли быть остроконечники, пластины и отщепы.

Изучение процесса возникновения и особенностей распространения пластинчатых индустрий показывает, что на одних и тех же территориях в среднем и позднем плейстоцене* пластинчатые технологии могли неоднократно появляться и исчезать, сосуществовать с отщепными, доминировать в производстве орудий или не играть заметной роли.

На финальном этапе плейстоцена в отдельных регионах Евразии на основе пластинчатых технологий возникали микропластинчатые индустрии, которые могли развиваться независимо на автохтонной основе и иметь существенные отличия друг от друга. Так, в западных районах Европы в позднем палеолите широкое распространение получила микроиндустрия с орудиями геометрической формы. На востоке Евразии – на территориях Северной, Центральной Азии, Китая, Кореи, Японии, – а также в Северной Америке развивались микролитические технокомплексы, в которых такие орудия редки. Эти индустрии имеют много общих элементов в первичной и вторичной обработке камня, в формах и типах каменных орудий, принципиально отличаются от технико-типологических комплексов Европы.

За последние несколько десятилетий в Сибири, Монголии, Китае, Японии, Корее, Америке и других регионах открыты десятки археологических местонахождений, относящихся к интервалу 40–10 тыс. л.н. Исследованные стоянки характеризуются особым пластинчатым технокомплексом и единством признаков первичного расщепления, вторичной обработки, а также близким сочетанием определенных типов каменных орудий. Вопросы, касающиеся установления территории и времени возникновения этого технокомплекса, многие сходные черты которого прослеживаются на огромном пространстве восточной части Евразии, обсуждались в сотнях статей, на многих региональных и международных конференциях. Но целый ряд фундаментальных проблем, связанных с уникальностью и особым статусом пластинчатой индустрии в ранней истории человечества, о стается нерешенным. В значительной степени это связано с постоянным появлением нового фактического материала, который не всегда укладывается в русло ранее выдвинутых гипотез.

Данное исследование по священо определению времени зарождения пластинчатой индустрии, решению вопроса о ее появлении в одном или нескольких регионах, а также дальнейшем распространении на обширных территориях на востоке Азии. Важно выяснить, насколько пластинчатые технологии были более эффективными по сравнению с отщепными; связаны они с одним и тем же таксоном или с разными популяциями людей. Исследование будет представлено в серии статей, посвященных проблеме пластинчатых и микропластинчатых технологий Северной, Центральной и Восточной Азии.

Зарождение пластинчатой индустрии и ее динамика в Африке

Очень важно прежде всего установить, где впервые появились пластинчатые технологии, каким образом они распространялись на другие территории, или они возникали конвергентно, существует ли преемственность пластинчатых индустрий Африки и Евразии. Наиболее раннее проявление этой технологии выявлено в Восточной Африке и на Ближнем Востоке. Именно там, с нашей точки зрения, она зародилась, а в дальнейшем распространилась на значительные территории Евразии. Первые признаки пластинчатой индустрии в Африке зафиксированы в Кении в формации Каптурин на трех поздне-ашельских местонахождениях GnJh-03, -15, -17, открытых еще в прошлом веке [McBrearty, Bishop, Kingston,1996; McBrearty, 1999; McBrearty, Brooks, 2000]. Эта формация площадью более 150 км2 расположена к западу от оз. Баринго и состоит из речных, озерных, вулканических отложений среднего плейстоцена мощностью до 125 м. Она разделена на пять секций К1–5. В речных отложениях секции К3 были найдены останки Homo erectus и Homo rhodesiensis [McBrearty, Brooks, 2000].

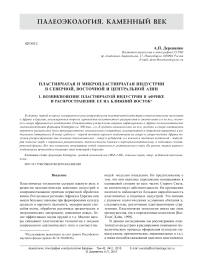

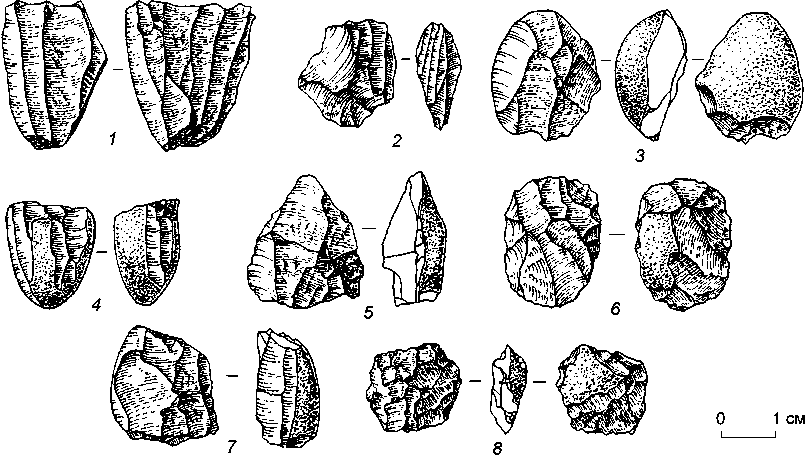

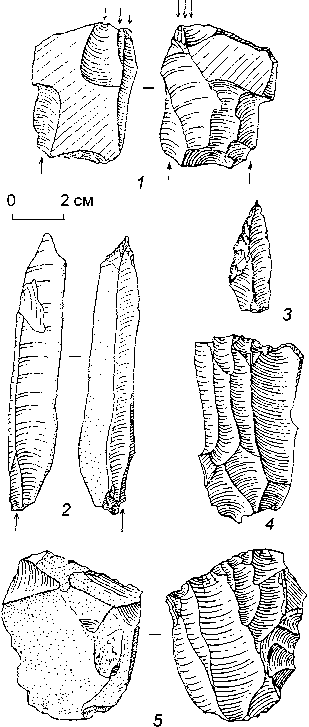

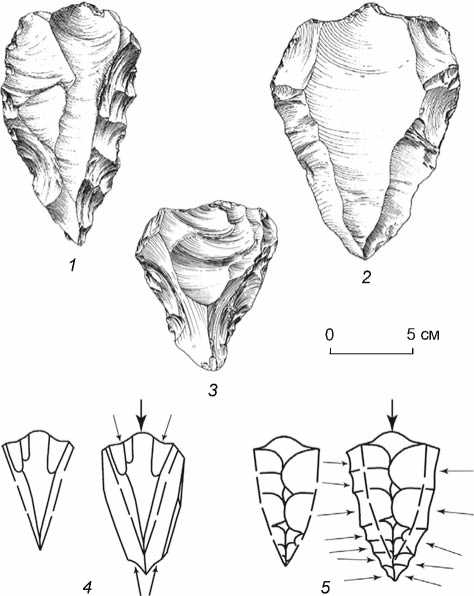

Наиболее информативным из указанных местонахождений оказалось GnJh-03. Пластинчатые сколы на этой стоянке удалось обнаружить на поверхности и в слое. Культуросодержащий горизонт залегал на глубине ок. 3 м ниже основания секции К4. Наиболее приемлемой археологи считают дату ближе к 280 тыс. л.н., полученную по 40Ar/39Ar [Deino, Mc-Brearty, 2002]. От 20 до 30 % нуклеусов с этой стоянки использовались для скалывания пластин. Среди продуктов расщепления около четверти сколов можно отнести к пластинам (рис. 1, 7–9 ). Основной технический прием, использовавшийся при снятии пластин, – прямые удары жестким отбойником, хотя не исключалось и применение мягкого. Пластины скалывались с полуцилиндрических нуклеусов (рис. 1, 6 ), но, возможно, некоторые были сняты с ядрищ леваллуазского типа. Скалывание производилось в одном и двух направлениях. Ударные площадки были как простые, так и фасетированные. Длина, тонкость и уплощенность пластин свидетельствует

0 3 cм

Рис. 1. Пластинчатые нуклеусы и пластины из формации Каптурин (по: [Johnson, McBrearty, 2010; McBrearty, Brooks, 2000]).

1–3 – местонахождение GnJh-42; 4, 5 – GnJh-50;

6 – 10 – GnJh-03.

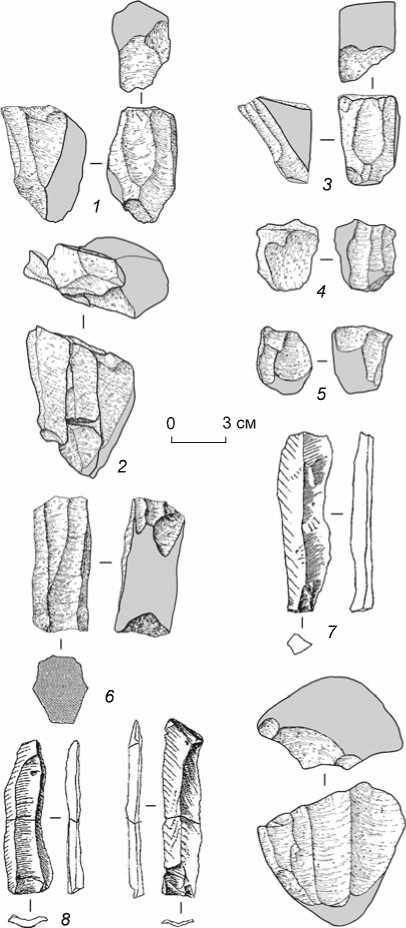

Рис. 2 . Радиальные и подрадиальные нуклеусы из формации Каптурин (по: [Johnson, McBrearty, 2010]). 1–3 , 5 – местонахождение GnJh-42; 4, 6 – GnJh-50.

о том, что уже ок. 280 тыс. л.н. в Восточной Африке в их изготовлении был достигнут высокий уровень технического мастерства.

Более древние местонахождения с пластинчатой индустрией в данном районе удалось обнаружить в ходе полевых сезонов 2004 и 2005 гг. [Johnson, McBrearty, 2010] в отложениях секции К′3 формации Каптурин, состоящих в основном из черной и красной цеолитизированной глины с прослойками галечного песчаника и известкового туфа. Стоянки GnJh-42, -50 датируются по 40Аr /39Аr соответственно 545 ± 3 и

509 ± 9 тыс. л.н. Всего найдено 555 каменных изделий в слое и 317 – на поверхности. Более 95 % артефактов на обеих стоянках относились к отщепам (включая фрагменты) и угловатым сколам. Пластины и их фрагменты составляли 2,7 %.

На стоянке GnJh-42 найдено десять нуклеусов: три на поверхности и семь в слое. На местонахождении GnJh-50 обнаружено семь нуклеусов: три на поверхности и четыре в слое. Все они разделены на пластинчатые (5 экз.) (рис. 1, 1–5) фациальные и подрадиальные (12 экз.) (рис. 2). Пластинчатые нуклеусы имеют размеры от 4,2 до 11,4 см. Изготавливались из крупных отщепов или расщепленных галек. Одним или несколькими сколами подготавливалась ударная площадка, которая образовывала острый угол с одной из прилегающих сторон. Эта сторона и превращалась в рабочую: вначале с нее снималась естественная корка, если нуклеус изготавливался из гальки, а затем скалывались пластины. В качестве рабочей площадки, как правило, использовалась одна выпуклая сторона яд-рища. Данный метод подготовки и расщепления нуклеуса Э. Боэда [Boёda, 1995] отнес к хуммалийскому объемному, который отличался от леваллуазского и верхнепалеолитического. Судя по количеству пластинчатых нуклеусов, пластин и их фрагментов, этот инновационный метод первичной обработки камня для получения заготовок в виде пластин не имел сколько-нибудь значительного распространения. Исследователи считают, что придавать его появлению исключительное значение для дальнейшего развития индустрии и самого физического типа человека нет никаких оснований. По технической сложности и эффективности эта стратегия в обработке камня имела некоторое преимущество перед отщепной (в частности, была более экономичной), но в то же время ограничивала возможность использования многих других видов каменного сырья. У дисковидных или радиальных нуклеусов с местонахождений GnJh-42, -50 были две выпуклые стороны, с которых от краев к центру скалывались отщепы (рис. 2). В разрезе они имели форму чечевицы или двояковыпуклой линзы. На этих местонахождениях не обнаружено нуклеусов левал-луазского принципа расщепления.

Остается нерешенным важный вопрос о технологической преемственности не только между местонахождениями GnJh-42, -50 и расположенными выше в формации Каптурин GnJh-03, -15, -17, которые содержат небольшое число пластинчатых нуклеусов, но и с ранним этапом среднего каменного века Южной, Восточной и Северной Африки. Среднепалеолитические индустрии на юге Африканского континента в интервале 250–40 тыс. л.н. подразделяются на несколько стадий: MSA I, II, ховисонс-порт, MSA III и IV [Singer, Wymer, 1982]. Для раннего этапа MSA I характерно пластинчатое расщепление, но технологически оно никак не связано с индустрией, зафиксированной в формации Каптурин. Для изготовления орудий на этом этапе в качестве заготовок использовались пластины, часто без дополнительной ретуши. Они снимались преимущественно с дисковидных и пирамидальных нуклеусов верхнепалеолитического типа. Ранний этап MSА II по основным технико-типологическим показателям существенно отличается от предшествующего и последующего.

Наиболее полно про слежены различия между индустриями MSA I, II и ховисонс-порт на местона- хождениях на р. Класиес [Wurz, 2005]. MSA II подразделяется на верхний и нижний. Данный подход позволил С. Вурц выделить более широкий набор различий между MSA I, II и ховисонс-порт на р. Кла-сиес. Средний каменный век на этой территории, как и на сопредельных, характеризуется пластинчатыми технокомплексами и индустриями остроконечников. Для скалывания пластин использовались хорошо подготовленные нуклеусы. Большая часть каменных изделий изготовлена из кварцитовых булыжников, найденных вблизи местонахождений. В индустриях MSA I и II более 98 % артефактов из кварцита [Ibid.]. На местонахождениях ховисонс-порт наряду с ним использовался тонкозернистый материал неместного происхождения, из которого изготовлено ок. 30 % изделий. По исходному каменному сырью эта индустрия отличается от других среднепалеолитических.

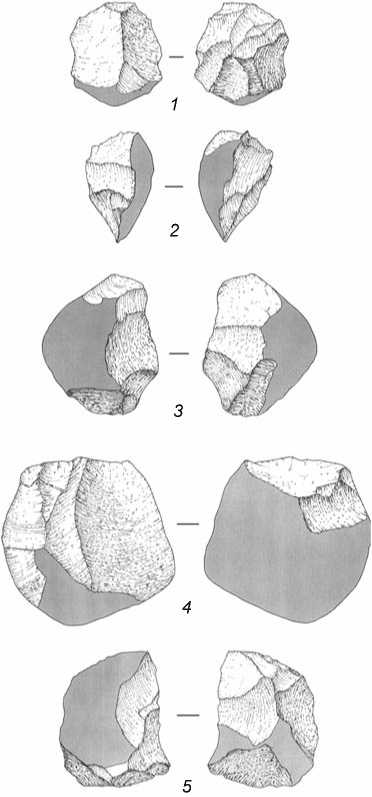

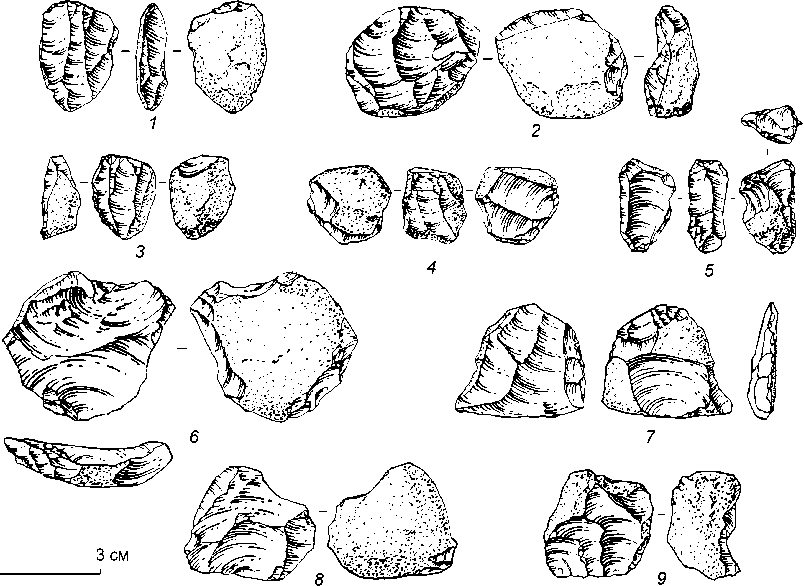

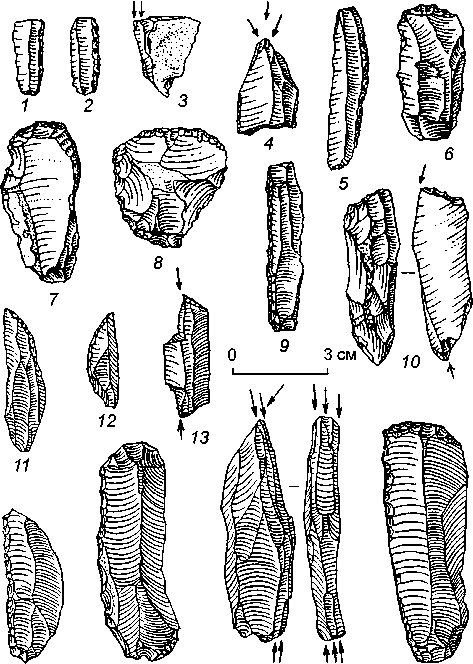

С. Вурц [Ibid.] на местонахождениях среднего каменного века на юге Африки выделяет две стратегии подготовки и расщепления ядрищ (рис. 3, 4). Наиболее часто встречаются нуклеусы радиального типа (см. рис. 3, 3, 6, 8 ). Тыльная сторона у них обрабатывалась короткими сколами от края к центру, где нередко оставалась галечная поверхность, а противолежащая была фронтом снятия заготовок или рабочей площадкой. На местонахождениях MSA I пластины снимались преимущественно с одной площадки, а на стадии ховисонс-порт – часто с двух во встречном направлении. Для MSA II наиболее характерна леваллуазская система расщепления, когда с рабочего фронта скалывались острия. Для MSA I и хо-висонс-порт типичны т.н. пирамидальные нуклеусы (см. рис. 3, 1 , 4 ). Это объемные ядрища верхнепалео-литиче ского поворотного типа с рабочим фронтом на двух или трех сторонах. В небольшом количестве имеются и торцовые нуклеусы (см. рис. 3, 2 ). На стадии MSA I с ядрищ радиального типа, большинство которых с типологической точки зрения следует относить к леваллуазским, снимались остроконечники и пластины, а с пирамидальных – пластины. На местонахождениях MSA II в качестве заготовок использовались в основном леваллуазские острия; пирамидальные нуклеусы не обнаружены. На стоянках среднего палеолита на юге Африки подготовка ядрищ к работе и скалывание заготовок производились мягким и жестким отбойниками. На местонахождениях ховисонс-порт пластины более мелкие, геометрической формы, с притупленной ретушью спинкой и небольшой ударной площадкой, технологические характеристики которой указывают на снятие заготовки с нуклеуса мягким отбойником. Предназначались они, по мнению исследователей, для изготовления составных орудий.

Орудия геометрической формы, с притупленной спинкой – специфика среднего палеолита Африки.

Рис. 3 . Нуклеусы со среднепалеолитических местонахождений на юге Африки (по: [Wurz, 2005]).

1, 2 – MSA I; 3, 5, 7 – MSA II; 4, 6, 8 – ховисонс-порт.

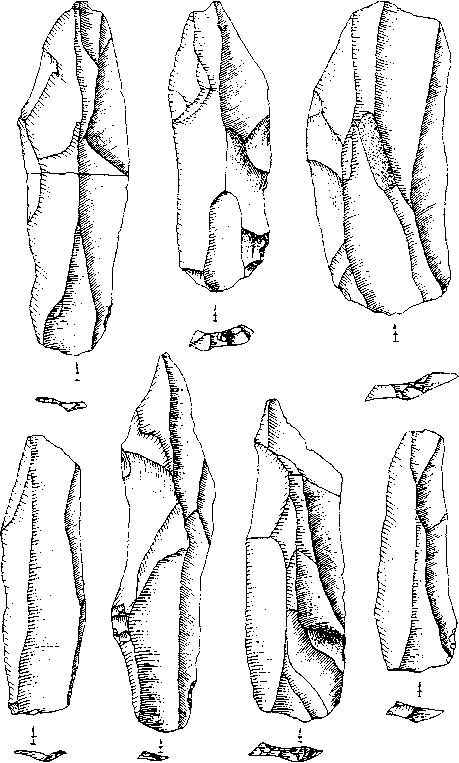

Рис. 4 . Нуклеусы из слоев ховисонс-порт в пещере Роуз Коттедж (по: [Soriano, Villa, Wadley, 2007]). 1–5, 7 – пластинчатые; 6 – леваллуа для снятия отщепов; 8, 9 – однонаправленные для снятия отщепов.

1, 2 – слой EMD; 4, 5 – MAS; 3, 8 – ETH; 6, 7, 9 – SUZ.

Они появились на юге в индустрии форсмит, переходной от ранне- к среднепалеолитическим, и в Центральной Африке в индустрии люпембан в самом начале среднего каменного века. Но наибольшее рас- пространение таких орудий наблюдается в период ховисонс-порт (рис. 5). Орудия геометрической формы, вероятно, использовались в качестве вкладышей для составных орудий типа остроконечников, ножей

10 11 12

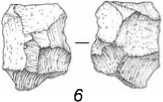

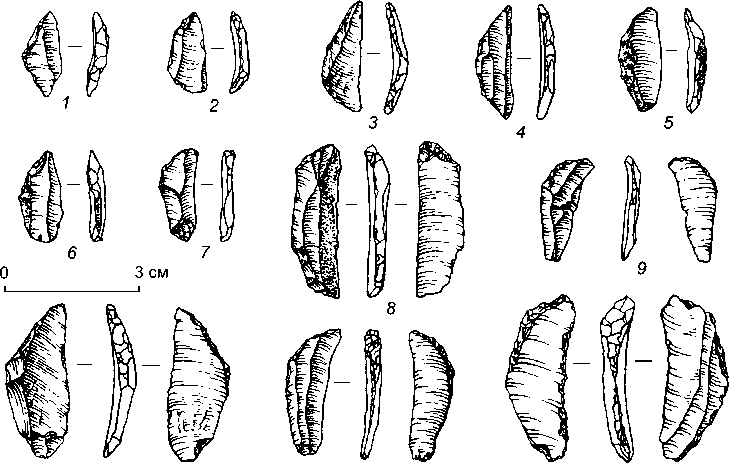

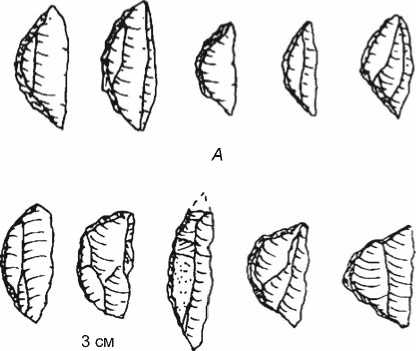

Рис. 5 . Пластины с притупленной спинкой из пещеры Роуз-Коттедж (по: [Soriano, Villa, Wadley, 2007]).

и кинжалов, у которых была, скорее всего, деревянная основа, а не костяная, как у более поздних верхнепалеолитических и мезолитических. Индустрию хови-сонс-порт многие исследователи относят к интервалу 80(70)–50 тыс. л.н.

На следующем этапе MSA III отсутствуют орудия геометрической формы, индустрия в целом характеризуется многими исследователями как более архаичная. Пластинчатое расщепление верхнепалеолитического типа вновь фиксируется на юге Африки ок. 30 тыс. л.н. Таким образом, в развитии индустрий на этой территории не прослеживается определенной преемственности: пластинчатая технология появляется в ашеле (связь ее с раннесреднепалеолитической пока не выявлена), затем она исчезает и возникает вновь. Объяснить это явление только сменой населения невозможно. Видимо, появление и исчезновение пластинчатых технологий связаны не только с возможным приходом новых популяций, но и со сменой адаптационных стратегий вследствие изменения экологических условий, что приводило к появлению других приемов первичной и вторичной обработки камня.

В Восточной Африке к середине верхнего плейстоцена относятся два ярких многослойных местонахождения – Энкапуне-Йя-Муто в Кении и Мумба в Танзании. На обоих преобладает леваллуазское и радиальное первичное расщепление. Хотя в целом индустрии на этих местонахождениях различаются, для них характерны орудия геометрической формы, с притупленным краем [Ambrose, 1998].

Другая линия развития среднего и верхнего палеолита прослеживается в Северной Африке. Здесь фор- мировались индустрии атер, даббан, харга и др. В них роль пластинчатого расщепления и пластин в качестве заготовок для орудий труда была различной. Особенно яркая среднепалеолитическая индустрия – атер. Ее нередко ошибочно отождествляют с мустье, которого, с нашей точки зрения, в Африке не было. Мустьерская индустрия в Европе имеет несколько локальных вариантов, но все они связаны с неандертальцами, которые никогда не расселялись в Африке, могли быть только их кратковременные случайные контакты с популяциями людей на севере африканского континента. Африканские индустрии конца среднего – первой половины верхнего плейстоцена имеют некоторое стилистическое сходство с европейскими в обработке каменных орудий и в их типологии, но это не дает, с нашей точки зрения, основания для их отождествления.

Для атера наиболее характерно леваллуазское расщепление [McBurney, 1967]. Представлены его основные стратегии: получение острий, отщепов и пластин. Диагностирующий элемент индустрии – изделия с черешком (рис. 6). Прежде всего, это наконечники с оформленными ретушью острием и черешком. Ретушь могла быть одно- и двухрядной. Черешок имели скребла, скребки, проколки и резцы, что свидетельствует о широком использовании многофункциональных составных орудий и наличии надежных приемов крепления. На атерских местонахождениях наиболее многочисленны скребла различной модификации, представлены зубчато-выемчатые изделия, ножи с обушком. На позднем этапе данной культуры широкое распространение получили о стрия: с округлым и приостренным черешком, с треугольным

Рис. 6 . Атерская индустрия с местонахождения Айн-Метерхем (по: [Григорьев, 1977]).

1 – пластина с притупленным краем; 2 – скребло с черешком; 3 – зубчатое орудие; 4, 5 – двойные скребла; 6, 7 – остроконечники;

8, 12 – острия с черешком; 9–11 – скребки; 13 – скребок с черешком.

и асимметричным основанием, бифасиально обработанные листовидные. Верхнепалеолитических орудий – скребков, резцов, пластин с притупленным краем и др., – по сравнению со среднепалеолитическими, немного.

Сложной проблемой является датирование ате-ра. В прошлом веке радиоуглеродным методом эта индустрия датировалась 40–20 тыс. л.н., что не привлекало к ней особого внимания исследователей. Применение других методов кардинально изменило взгляд на проблему. Для местонахождения Дар-эс-Солтан в окрестностях г. Рабата получена определенная OSL-дата – 110 тыс. л.н. [Barton et al., 2009]. Возраст памятников с аналогичной индустрией в районе г. Темара близок к этому значению. Образец из нижних атерских слоев в пещере Мугарет-эль-Алия датирован в пределах от 81 ± 9 до 62 ± 5 тыс. л.н. [Wrinn, Rink, 2003]. Видимо, формирование индустрии атер происходило ок. 112–110 тыс. л.н., и существовала она длительное время.

С хронологическими параметрами атера связано решение проблемы его истоков. Возраст местонахождений с атерской индустрией на северо-западе Африки более 100 тыс. лет, т.е. они старше, чем подобные технокомплексы в других районах. Следовательно, истоки этой культуры нужно искать в местном среднем палеолите, который многие авторы некорректно называют мустье [Bordes, 1976–1977; Debenath, Dibble, 1994; Debenath et al., 1986; Straus, 2001; и др.]. Некоторые исследователи связывают происхождение атера с индустрией люпембан Восточной и Центральной Африки.

На севере африканского континента в Киренаи-ке, расположенной между Магрибом и Египтом, наиболее полно динамику индустрии среднего и раннего верхнего палеолита отражают находки из пещеры Хауа-Фтеа. Мощность рыхлых отложений в ней достигает 14 м. Ч. Мак-Берни по технико-типологическим характеристикам материалов выделил отложения трех периодов – преориньяка, леваллуа-мустье и верхнего палеолита [McBurney, 1967]. Самому раннему, по его определению, преориньяку соответствует нижняя толща (ок. 50 см). Среди каменного инвентаря Ч. Мак-Берни выделяет плоские призматические нуклеусы с одним фронтом снятия, одно- и двухплощадочные (рис. 7). Орудийный набор (ок. 80 экз.) включает бифасиально обработанные и чопперовидные изделия, резцы, скребки, скребла, фрагменты листовидного острия, проколки и др. Г.П. Григорьев [1977] справедливо подверг сомнению многие типологические определения Ч. Мак-Берни. Не со всеми его выводами можно согласиться, но он прав в главном. Индустрию из нижнего культуросодержащего горизонта в пещере Хауа-Фтеа по всем основным показателям нельзя отнести к ближневосточному ориньяку. Она, видимо, имеет отношение к раннему или среднему этапу среднего палеолита Северной Африки, но ввиду малочисленности материалов сделать окончательные выводы невозможно. Тем не менее в индустрии отчетливо проявляется пластинчатое расщепление, так же как и изготовление орудий из пластин. Можно дискутировать об отнесении нуклеусов к леваллуазским для снятия пластинчатых заготовок или к типу плоскостных призматических, но, с нашей точки зрения,

Рис. 7 . Индустрия преориньяка из нижнего культуросодержащего горизонта местонахождения Хауа-Фтеа (по: [McBurney, 1967]).

1 – нуклевидное изделие с резцовыми сколами; 2 – комбинированное орудие (проколка-резец); 3 – острие с притупленным краем; 4, 5 – пластинчатые нуклеусы.

важен сам факт наличия пластин и использования их в качестве заготовок для орудий.

Нижний культуросодержащий слой перекрывала рыхлая толща (ок. 4 м), вмещающая, по определению Ч. Мак-Берни, леваллуа-мустьерскую индустрию [McBurney, 1967]. Исследователь разделил толщу на десять культуросодержащих горизонтов, в которых выделил пять технико-типологических групп: гибридное мустье – слой XXXIV, типичное леваллуа-мустье – слои XXXIII и XXXII, атер – XXXI и XXX, позднее мустье – XXIX–XXVII, леваллуа-мустье – слои XXVI и XXV. В действительности во всех горизонтах индустрия представлена не столь многочисленными артефактами, чтобы можно было сделать такое дробное деление. В целом она не выходит за пределы среднего палеолита.

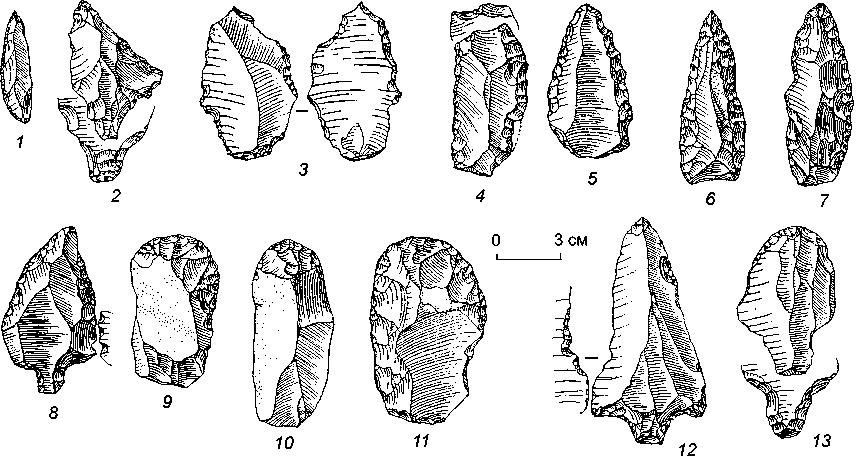

В рамках проблемы перехода от среднего к верхнему палеолиту наибольший интерес представляет слой XXV и вышележащие культуросодержащие горизонты. Ч. Мак-Берни (и с ним согласны многие исследователи) считает, что с середины слоя XXV появляется верхнепалеолитическая индустрия, которая по происхождению не связана не только с нижележащими мустьерскими, но и в целом со средним палеолитом Африки. В настоящее время ее относят к культуре даббан, названной по местонахождению в пещере Хагфет-эд-Дабба (рис. 8). В этой культуре первичное расщепление связано с одно- и двухплощадочными нуклеусами, которые Ч. Мак-Берни определил как призматические. Для нее диагностирующими являются пластинки с притупленным краем и пластины с поперечной фаской, представленные в материалах местонахождения Хагфет-эд-Дабба и XXV слоя в пещере Хауа-Фтеа. Очень важен вопрос о происхождении культуры даббан. Большая часть исследователей исключает ее преемственную связь с местным средним палеолитом: переход к верхнему палеолиту в Кирена-ике произошел внезапно и был обусловлен миграционными процессами. В настоящее время, с нашей точ-

14 15 16 17

Рис. 8 . Каменный инвентарь культуры даббан с памятников Хауа-Фтеа ( 1–10 ) и Хагфет-эд-Дабба ( 11–17 ) (по: [McBurney, 1967]).

1, 2, 5, 9, 11, 12, 14 – пластины с притупленным краем; 3, 4, 10, 13, 16 – резцы; 6–8, 15, 17 – скребки.

ки зрения, наиболее обоснованна гипотеза об истоках этой культуры в ближневосточном эмиране, местонахождения которого распространены вдоль восточных побережий Средиземного и Красного морей.

Индустрии среднего палеолита на северо-востоке Африки, в Нубии и долине нижнего Нила, чрезвычайно мозаичны. Это можно объяснить объективными и субъективными причинами. Субъективный фактор заключается в том, что изучением палеолита занимались представители разных школ. Это привело к излишней дробности, к тому же далеко не всегда выделение новых культур или индустрий было обоснованным. Одним из объективных факторов является географическое положение региона – на стыке с Евразией. Вследствие близости экологических условий, видимо, часто происходили миграции животных с севера на юг, с запада на восток и в обратных направлениях, а вслед за ними мигрировали люди. Особенно интенсивными эти процессы могли быть во время изменений климата, которые приводили к изменению среды обитания. Археологи в своих построениях, касающихся климатических флуктуаций, часто оперируют понятиями «стадиал», «интерстадиал», «мегаинтерстадиал» и т.д. Для конкретной группы людей, живущих в реальном времени, важны не столько колебания климата, исчисляемые периодами в десятки тысяч лет, когда происходила постепенная коренная перестройка природной среды, сколько изменения в пределах десятков и сотен лет, а то и на протяжении жизни одного поколения.

Для последних 2 000 лет дендрохронологическим методом выявлены региональные сверхвековые (160– 170 лет) и внутривековые (45–50, 30–33, 22 и 11 лет) циклы [Ваганов и др., 2008]. Подобные климатические флуктуации происходили не только в голоцене, но и в плейстоцене. Краткосрочные изменения климата не могли не приводить к изменению экосистемы. Менялась тепло- и влагообеспеченность растительности, менялись и ландшафты, особенно степные. Засухи приводили к массовым миграциям копытных животных в более благоприятные районы, а вслед за животными мигрировали и люди. В этом смысле коридор, соединяющий Африку и Евразию, играл большую роль. Не случайно на северо-востоке африканского континента и Ближнем Востоке наблюдается мозаичность индустрий.

В Северо-Восточной Африке можно выделить несколько крупных районов, где прослеживается своеобразное развитие индустрий в середине среднего и первой половине верхнего плейстоцена. На территории древней Нубии исследования в 1960–1970-х гг. велись в связи со строительством Асуанской плотины несколькими интернациональными экспедициями. Средний каменный век здесь разделен Р. Солецки на нубийское мустье А и В, зубчатое мустье (см.: [Григо- рьев, 1977]). Это деление следует считать условным, т.к. большинство среднепалеолитических памятников – местонахождения с поверхностным залеганием культурного слоя. Нубийское мустье А отличается от типа В отсутствием рубил. Первичное расщепление леваллуазское, в орудийном наборе большое количество зубчато-выемчатых изделий, верхнепалеолитические орудия, скребки и резцы, малочисленные и невыразительные. Отсутствуют ко стяные орудия. Кроме этого, предложены и другие названия индустрий: мустье, атер, хормусан, тарамсан и др. Ф. Ван Пир и Р.М. Вермеерш [Van Peer, Vermeersch, 2007] разделили средний палеолит в Северо-Восточной Африке на три этапа: начало, середина и конец. К раннему этапу в настоящее время исследователи относят нубийскую индустрию. Для него типично преобладание леваллуазской системы первичного расщепления, причем преимущественно центростремительной для снятия отщепов. Леваллуазские остроконечники довольно редки. Сохраняется присутствие листовидных бифасов.

На северо-востоке Африки в конце среднего – раннем верхнем палеолите выявлен нубийский вариант леваллуазского первичного расщепления, распространенный в основном в долине среднего и нижнего Нила и захватывающий территории Египта, Северного Судана, восточных оазисов Сахары, северных районов Эфиопии и Сомали [Van Peer, 1998; Usik et al., 2013; Rose, Marks, 2014; Rose, 2004; и др.]. Он получил распространение в Аравии и частично в Леванте. Этот афро-аравийский нубийский технокомплекс, по мнению исследователей, состоял из ряда технологически связанных индустрий, которые объединялись наличием признаков, характерных для нубийского варианта леваллуазской техники обработки нуклеуса [Usik et al., 2013, c. 244].

В Северо-Восточной Африке, в долине Нила выделены две разные индустрии: ранненубийская, относящаяся хронологически к МИС 5е (~ 130–115 тыс. л.н.), и поздненубийская, датированная МИС 5а (~ 85– 74 тыс. л.н.) [Mercier et al., 1999; Van Peer, Vermeersch, Paulissen, 2010]. Для первой характерны бифасы лю-пембанского типа. Они имели преимущественно копьевидную и удлиненно-треугольную форму. Для орудийного набора типичны зубчатые и зубчато-выемчатые изделия, которые изготавливались из пластин и отщепов. Среди орудий наибольший процент составляли скребла различной модификации. Главным отличительным признаком ранненубийской индустрии, в сравнении с поздней, кроме бифасов, является особое оформление леваллуазских нуклеусов.

Исследователи, работающие с коллекциями нубийских комплексов, леваллуазскую технику первичного расщепления понимают в узком значении, т.е. к стратегии леваллуа относят ядрища, при ре-

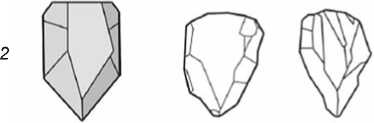

Рис. 9. Форма нубийских нуклеусов ( 1–3 ) и их ударных площадок ( 4–6 ) в плане (по: [Usik et al., 2013]).

1 – треугольные (субтреугольные); 2 – обтесанные; 3 – сердцевидные (субсердцевидные); 4 – прямая двугранная; 5 – выпуклая (фасетированная крупными сколами); 6 – фасетиро-ванная мелкой ретушью (chapeau de Gendarme).

дукции которых происходит подготовка рабочей поверхности и ударной площадки для получения одного конкретного продукта. По их мнению, нуклеусы нубийского типа должны иметь определенную морфологию [Usik et al., 2013]. Она детерминирована прежде всего формой первичной площадки, что определяет форму конечного продукта. Среди нубийских нуклеусов выделены три подтипа: треугольные (рис. 9, 1 ); обтесанные (рис. 9, 2 ) и сердцевидные (рис. 9, 3 ). При отнесении ядрищ к нубийскому типу важное значение имело оформление ударной площадки: она могла быть двугранной (рис. 9, 4 ); фасе-тированной крупными сколами (рис. 9, 5 ) и мелкими (chapeau de Gendarme) (рис. 9, 6 ).

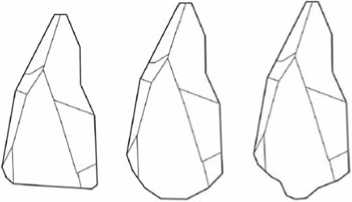

Среди нубийских нуклеусов леваллуа исследователями выделяются два типа [Usik et al., 2013; Rose, Marks, 2014]. К ранненубийской индустрии отнесены нуклеусы типа 2. Для них характерна обработка мелкими сколами с боковых сторон, направленная на формирование посередине дистальной стороны выпуклой площадки (рис. 10, 1, 4). К поздненубийской индус- трии отнесены нуклеусы типа 1. У них двумя расходящимися от дистального конца удлиненными сколами оформляли выпуклую срединную часть, а затем с проксимального конца скалывали остроконечную заготовку (рис. 10, 2, 5). Некоторые нуклеусы в нубийских комплексах имели оформление, сочетающее в себе оба эти типа, особенно в случае подживления ядрища. Они получили название «тип 1/2 нубийского леваллуа» (рис. 10, 3). С разделением нубийских нуклеусов на три типа можно согласиться, но необходимо отметить, что наличие промежуточной формы между двумя основными делает такое дробное деление не очень убедительным, и все эти типы иногда встречаются в среднем палеолите на других местонахождениях Африки и Евразии.

Для ранненубийской индустрии наиболее типичны нуклеусы нубийского леваллуазского типа 2 наряду с люпембанскими листовидными бифасами. В Северном Судане на о-ве Саи слой с ранненубийским технокомплексом перекрывал горизонт с индустрией люпембан, такая же ситуация была выявлена на местонахождении Аркин-5 также на севере Судана. Это позволило Ф. Ван Пиру с соавторами предположить, что ранненубийская индустрия развивалась на автохтонной основе [Van Peer et al., 2003]. В поздненубийском технокомплексе преобладают нуклеусы

Рис. 10. Нубийские нуклеусы ( 1–3 ) и их схемы ( 4, 5 ). 1, 4 – тип 2; 2, 5 – тип 1; 3 – тип 1/2 нубийского леваллуа. 1–3, 5 – по: [Usik et al., 2013]; 4 – по: [Rose, Marks, 2014].

типа 1 и нет люпембанских листовидных бифасов. В обеих индустриях леваллуазская система расщепления является основной для получения заготовок, модифицировавшихся в дальнейшем в орудия труда.

Между ранней и поздней нубийскими индустриями существует большой хронологический перерыв. Так, на местонахождении Тарамса-1 в долине нижнего Нила эти два комплекса были изолированы друг от друга слоем песка, относящимся к МИС 5d (117 ± ± 10 тыс. л.н.) [Van Peer, Vermeersch, Paulissen, 2010]. В пещере Содмейн в Египте также поздненубийский горизонт залегает выше ранненубийского. Исследователи считают, что эти две индустрии разделены интервалом ~ 115–85 тыс. л.н. В данном хронологическом диапазоне в Африке не известны местонахождения с нубийским технокомплексом [Usik et al., 2013; Rose, Marks, 2014; и др.]. В это время поздненубийская индустрия появилась на юге Аравии, на территории Омана и Йемена. Так, возраст поздненубийского комплекса на стоянке Айбут-аль-Ауваль в Дхофаре (Южный Оман) ок. 106 тыс. лет [Usik et al., 2013]. Это, по мнению исследователей, свидетельствует о миграции носителей данной индустрии на Аравийский полуостров. Действительно, в южной и центральной части Аравии прослеживаются следы нубийской леваллуаз-ской технологии на местонахождениях первой половины верхнего плейстоцена. В дальнейшем на этих территориях происходил процесс аккультурации материальной культуры пришлого и автохтонного населения. Значительного влияния нубийской леваллуазской технологии не прослеживается в Леванте [Rose, Marks, 2014]. Но, нам представляется, что ни в коем случае не следует исключать контактов левантийского населения с более южными популяциями и возможного дрейфа генов между ними. Слабое влияние нубийской технологии на индустрию среднего палеолита Леванта, видимо, можно объяснить тем, что миграция из Африки в Аравию проходила по южному маршруту. Эту миграционную волну исследователи связывают с людьми современного анатомического вида [Vermeersch et al., 1998; Armitage et al., 2011; Van Peer, 1998; Rose, 2010; Rose, Marks, 2014; Usik et al., 2013].

На северо-востоке Африки, на территории Египта, нубийская технология вновь появилась не ранее MИС 5а. Очень вероятно, что она вернулась с популяциями людей из Аравии. Об этом свидетельствует «поразительное сходство между классическими дхо-фарским нубийским и египетским поздненубийским комплексами» [Usik et al., 2013, p. 264].

К финальному этапу среднего палеолита в СевероВосточной Африке относятся хормусанская и тарам-санская индустрии. Обе, особенно первая, сохраняют основные поздненубийские технологические традиции. Остановимся более подробно на местонахождении Тарамса-1 в связи с тем, что там было обнаруже- но погребение ребенка современного анатомического вида. Индустрия на этом местонахождении несколько отличалась от хормусанской.

Местонахождение Тарамса-1 расположено в нижнем течении р. Нила на холме, покрытом четырехметровым слоем гальки [Vermeersch et al., 1998]. На этом месте начиная с позднего среднего палеолита производилась добыча кремнистого известняка, о чем свидетельствуют многочисленные ямы и шурфы. На раннем этапе среднего палеолита наряду с нубийским леваллуа еще встречаются листовидные бифасы. В середине эпохи они исчезают, нубийская леваллу-азская система первичного расщепления становится основной для получения заготовок при производстве каменных орудий. Как уже упоминалось, данные культуросодержащие горизонты с ранней и поздней нубийскими индустриями разделяет слой песка. Вероятно, это связано с аридизацией климата на северо-востоке Африки в период МИС 5а–5b (114–82 тыс. л.н.), сокращением водотока Нила и уходом людей современного анатомического вида с нубийской индустрией в Аравию. Возможно, они мигрировали не только из-за изменения природных условий в Северо-Восточной Африке, но и под давлением носителей атер-ской индустрии.

Погребение на местонахождении Тарамса-1 относится к периоду, когда популяции людей с нубийской индустрией возвратились в Африку из Аравии. Скелет погребенного был очень хрупким, вследствие чего многие кости при раскопках не удалось сохранить. Установлено, что тело находилось в сидячем положении в углублении ок. 1 м. Это позволило исследователям предположить, что захоронение преднамеренное [Ibid., р. 478]. Вначале погребение было датировано в диапазоне от 80,4 до 49,8 тыс. л.н., а среднестатистический возраст определен в 55,5 ± 3,7 тыс. лет. Позднее он был уточнен и составляет 68,6 ± 8 тыс. лет [Usik et al., 2013]. Антропологическими исследованиями установлено, что скелет принадлежал ребенку современного анатомического вида.

При ремонтаже нуклеусов из культуросодержащего горизонта с погребением в первичном расщеплении был выявлен переход от классического нубийского ле-валлуа к новой системе подготовки и эксплуатации яд-рищ. Суть нового метода заключалась в том, что рабочая плоскость, с которой скалывались пластины, была более выпуклой. Это позволяло без ее обновления получать значительно больше удлиненных заготовок в результате двунаправленного скалывания. Пластины, как правило, удлиненные (рис. 11). Такие нуклеусы, с которых скалывались большие серии пластин, можно считать переходными к верхнепалеолитическим ядрищам.

Подводя краткие итоги изучения технокомплексов на севере и северо-востоке Африки, можно сделать

0 3 cм

Рис. 11. Пластины из слоя с погребением. Местонахождение Тарамса-1 (по: [Van Peer, 1998]).

дущие к верхнепалеолитическому серийному производству пластин [Rose, Marks, 2014, p. 73].

Выборочное рассмотрение проблемы появления и распространения пластинчатой индустрии в Африке показывает мозаичную картину. Пластинчатое расщепление, появившееся ранее 500 тыс. л.н. на стоянках, которые обнаружены в секции К′3 формации Каптурин, не имело технологической преемственности с индустриями на местонахождениях древностью ок. 280 тыс. лет, дислоцировавшихся в отложениях секции К4. Не наблюдается также преемственность пластинчатого расщепления в каптуринских палеолитических комплексах и индустриях среднего каменного века Южной и Восточной Африки.

В среднем палеолите Южной, Восточной и Северной Африки выявлены разные технокомплексы, в которых доля пластинчатого и отщепного расщепления на определенных хронологических этапах, в связи со сменой природной обстановки, была различной. Это свидетельствует о том, что, во-первых, пластинчатые технологии нельзя считать только инновацией человека современного анатомического типа; во-вторых, в одних экологических условиях были более эффективны отщепные технологии обработки камня, в других – пластинчатые [Деревянко, 2011б, в].

Особенностью среднепалеолитических индустрий в Африке является раннее появление изделий геометрической формы и пластин с притупленным краем. На юге континента в индустрии форсмит, переходной от ранне- к среднепалеолитическим, такие артефакты встречаются в небольшом количестве. Их число значительно увеличивается на раннем этапе среднего каменного века Африки (MSA I). На следующей стадии MSA II возрастает численность о стрий и несколько уменьшается их размер. Широкое распро- вывод о том, что в конце среднего – первой половине верхнего плейстоцена на этой территории доминировали две основные индустрии: атерская и левал-луазская нубийская. Для атера пластинчатое расщепление менее характерно. Орудия изготавливались в основном из пластинчатых отщепов и отщепов. Носители нубийской индустриальной традиции гораздо чаще использовали леваллуазские остроконечники и пластинчатые сколы в качестве орудий, нередко и без дополнительной их модификации ретушью. Особенно экономное использование нуклеуса для получения пластинчатых сколов прослеживается в рамках «системы расщепления для производства пластин типа Та-рамса» [Van Peer, Vermeersch, Paulissen, 2010, p. 234]. Местонахождение Махадма-6 и поздний комплекс Тарамса-1, связанный с погребением ребенка, свидетельствуют о том, что нубийская леваллуазская стратегия обработки камня существовала на протяжении МИС 4 и во время МИС 3 претерпела изменения, ве-

Б

Рис. 12. Геометрические микролиты среднего палеолита Африки (по: [McBrearty, Brooks, 2000]).

А – местонахождение с индустрией ховисонс-порт на р. Кла-сиес; Б – Мумба.

странение изделий геометрической формы и пластин с притупленным краем наблюдается в индустрии хо-висонс-порт (см. рис. 5). На раннем этапе они имеют значительные размеры – до 60 мм в длину. Затем наблюдается микролитизация этих орудий (рис. 12, А ). На стадии MSA III они исчезают и вновь появляются в позднем палеолите Южной Африки. В скальном гроте Мумба (Танзания) в нижней части слоя V мало предметов геометрической формы, и изготовлены они из леваллуазских отщепов или сколов с радиальных нуклеусов (рис. 12, Б ) . В вышележащих горизонтах количество таких орудий увеличивается, они меньших размеров и изготовлены из пластин. Для средней и верхней части слоя V получена дата ок. 65 тыс. л.н. [McBrearty, Brooks, 2000, р. 500].

В позднем каменном веке происходит дальнейшая микролитизация изделий геометрической формы и пластин, оформленных притупляющей ретушью. Если в индустриях мумба и ховисонс-порт средняя длина изделий геометрической формы 30–45 мм, то в верхнем палеолите она ≤ 25 мм [Ibid., р. 503]. Назначение этих изделий, по мнению исследователей, различно. Они могли использоваться как вкладыши для изготовления различных режущих инструментов, в качестве наконечников стрел, а более массивные – наконечников копий. Изделия геометрической формы и пластины, оформленные притупляющей ретушью, были наиболее характерны для индустрий Южной Африки. На остальной части континента в среднем палеолите и на раннем этапе верхнего они были не столь типичны. Таким образом, появление и распространение в Африке изделий геометрической формы, пластин с притупляющей ретушью и микропластин, так же как леваллуазского и пластинчатого расщепления, не носит всеобъемлющего и поступательного характера, потому что на одной и той же территории, например в южных районах, данные технологии и типы орудий могли в среднем и верхнем палеолите появляться и исчезать. Это можно объяснить миграционными процессами, изменением экологических условий и, как следствие, сменой адаптационных стратегий, передачей инноваций эстафетным путем при кратковременных контактах популяций, проживавших на соседних территориях, и т.д.

Формирование человека современного вида в Африке и выход его в Евразию

К рассмотрению этой проблемы мы обращались многократно [Деревянко, 2011а–г, 2012; Деревянко, Шуньков, Маркин, 2014]. Поэтому остановимся на ней кратко. Мы придерживаемся в основном мультирегиональной гипотезы происхождения челове- ка современного анатомического вида. В настоящее время нет сомнений в том, что родина человечества – Африка. Об этом свидетельствуют результаты археологических, антропологических и генетических исследований.

В основе всей эволюционной цепочки находился политипический вид Homo erectus sensu lato. Эректо-идные формы раннего и первой половины среднего плейстоцена заселили всю Африку и значительную часть Евразии. Результаты исследований археологов, антропологов, генетиков, полученные в ХХ в., позволили нам предложить гипотезу о четырех центрах формирования человека современного вида: Homo sapiens africaniensis – в Африке, Homo sapiens neanderthalensis – в Европе, Homo sapiens altaiensis (денисовец) – в Северной и Центральной Азии, Homo sapiens orientalensis – в Восточной и Юго-Восточной Азии. В каждом из них на основе эректоидных таксонов формировался отдельный подвид H. sapiens и генетический дрейф от всех этих таксонов привел к образованию человека современного вида – политипического H. sapiens [Деревянко, 2011а–в; 2012]. Главная стволообразующая роль в данном сложном процессе принадлежала африканскому подвиду – H. sapiens africaniensis .

Установление эволюционной трансформации эректоидных форм в Африке в среднем плейстоцене (особенно во второй его половине) – одна из важнейших проблем эволюции рода Ното. Этот период можно считать временем появления и расселения переходных таксонов от Н. erectus к Н. sapiens. К сожалению, малочисленность образцов не позволяет про следить всю эволюционную цепочку. На среднем Аваше в местности Бодо (Эфиопия) в 1976 г. был обнаружен череп человека с хорошо сохранившимся лицевым отделом, но без нижней челюсти (т.н. человек Бодо). В 1981 г. в 350 м от него нашли левый теменной фрагмент BOD-VP-1/1, а в 1990 г. – фрагмент плечевой кости BOD-VP-1/2 [Conroy et al., 1978; Asfaw, 1983; Clark et al., 1994]. По дате, установленной методом 40Аr/39Аr для вулканического туфа, который коррелирует с горизонтом, содержавшим антропологические материалы, определен возраст находок – 640 ± 40 тыс. лет.

Череп Бодо обладает эректоидными (в т.ч. и неандерталоидными) и сапиентными чертами. У него массивный надглазничный валик, черепная крышка приостренной формы, сильный общий лицевой прогнатизм, лицо больших размеров и широкое носовое отверстие. Эти черты сочетаются с близкой к сапи-ентной формой носовых костей, современным строением скуловой области, перегибом в районе скулочелюстного шва и намечающимися клыковыми ямками [Зубов, 2004]. По мнению Дж. Райтмайра, череп Бодо сходен с черепами Н. erectus / Н. ergaster [Rightmire,

1996]. Однако объем мозговой коробки (1 300 см3) и другие особенности черепа сближают гоминина из Бодо с европейскими неандертальцами и человеком современного анатомического вида. Это позволило Дж. Райтмайру отнести череп Бодо и палеоантропологические находки с местонахождений Араго, Мауэр, Петралона (Европа), Кабве, Эландсфонтейн, Ндуту (Африка) и, возможно, Дали, Цзиньнюшань, Юньсянь (Китай) к виду Н. heidelbergensis. С ним согласились далеко не все специалисты. С нашей точки зрения, палеоантропологические находки из Китая не составляют с данным таксоном филогенетической последовательности. В интервале 600–200 тыс. л.н. не прослежено никакой миграционной волны с запада на территорию Китая. Некоторое морфологическое сходство этих находок можно объяснить, вероятно, общими эволюционными принципами развития более древних эректоидных форм в Евразии, а различия – результатом длительной дивергенции.

М.Х. Дэй на основе средне- и позднеплейстоценовых африканских палеоантропологических материалов выделил три эволюционных этапа – ранний, промежуточный и современный [Day, 1973]. Для нас наибольший интерес представляет промежуточный этап. Однако по имеющимся данным пока трудно представить в полном объеме эволюционную линию развития. К 400–200 тыс. л.н. относится небольшое количество палеоантропологических находок из Северной Африки: нижняя челюсть из грота Сиди-Аб-деррахман (окрестности г. Касабланки), фрагменты черепной крышки, части верхней и нижней челюсти с местонахождения Рабат, череп без нижней челюсти из Сале, фрагмент черепа и зубы из песчаного карьера Томас III, неполный череп с местонахождения Ндуту (Танзания), неполный череп и фрагменты еще двух черепов из Эяси, хорошо сохранившийся череп без нижней челюсти из местности Броккен-Хилл (территория современной Замбии). Палеоантропологический материал переходного периода обнаружен на местонахождениях Хоупфилд и Эландсфонтейн на юге Африки [Зубов, 2004]. Несмотря на фрагментарность черепов, у них прослеживаются эректоидные и сапиентные черты. Объем черепной коробки большой – 1 300 см3. Сопровождающий археологический материал отнесен к ашельской индустрии. Многие антропологи большую часть этих палеоантропологических находок связывают с Н. rhodesiensis или Н. hei-delbergensis.

Остановимся на вопросе о развитии популяций людей на африканском континенте 150–30 тыс. л.н. Именно тогда появились анатомически современные люди не только в Африке, но и в Евразии, происходило формирование верхнепалеолитической культуры, решалась судьба неандертальцев. Необходимо отметить отсутствие четкого общепринятого определения чело- века современного физического типа как вида. Биологические антропологи традиционно делают акцент на том, что разделяет, а не объединяет виды, поэтому нет удовлетворительного морфологического описания человека разумного [Schwartz, Tattersall, 2005]. Г. Бройер и Л. Лики палеоантропологические материалы переходного этапа, обнаруженные в Африке на памятниках Бодо, Салданья, Эландсфонтейн, Ндуту, Кабве и Эяси-1, связали с представителями архаичных H. sapiens, а на местонахождениях Элие-Спрингс, Лэ-толи-18, Омо-2, Флорисбад, Илерет, Джебель-Ирхуд и Синга – с группой поздних архаичных сапиенсов [Bräuer, Leakey, 1986].

Проблема интерпретации палеоантропологических находок финала среднего – позднего плейстоцена чрезвычайно сложна. В 1957 г. в подразделении 1 формации Кибиш в Омо (Эфиопия) были обнаружены частично сохранившийся скелет (Омо 1), череп (Омо 2) и несколько фрагментов еще одного черепа. Наиболее полный в анатомическом плане Омо 1, как предполагают антропологи, принадлежал Н. sapiens. Череп Омо 2 обладает большим количеством эректо-идных плезиаморфных черт, поэтому его отнесение к Н. sapiens под большим вопросом [Day, 1969]. Разница в возрасте между этими палеоантропологическими находками небольшая. По крайней мере, она не столь велика, чтобы можно было предполагать появление у Омо 1 приобретенных черт и сохранение плезиа-морфных характеристик у Омо 2.

Ко второй половине среднего – началу позднего плейстоцена отно сятся палеоантропологические находки с местонахождений Флорисбад, Лэтоли, Омо, Херто, Джебель-Ирхуд и др. Антропологи отмечают, что многие особенности их строения характерны для современных людей. Так, череп из Лэтоли менее архаичен, чем более ранние черепа среднего плейстоцена, а некоторые его черты предвосхищают современные. Надбровные дуги выступают умеренно. Теменные кости крупные, сильно изогнутые. Задняя часть свода скорее округлая, чем изогнутая. Однако Дж. Райтмайр пришел к выводу, что отличия этого образца от черепа человека современного типа достаточно очевидны, а свидетельства преемственности не так убедительны [Rightmire, 2001, р. 133].

Для понимания рассматриваемой проблемы очень важны материалы раскопок местонахождений с индустрией ховисонс-порт в устье р. Класиес (Южная Африка). В 1967–1968 гг. здесь были найдены многочисленные каменные артефакты, фаунистические и палеоантропологические остатки, скопления раковин [Singer, Wymer, 1982]. В 1984 г. полевые исследования на местонахождениях продолжил Х. Дикон [Deacon, Geleijnse, 1988; Deacon, 1992, 1995; Rightmire, Deacon, 1991]. Им были обнаружены нижние челюсти и зубы, лобная, фрагмент височной и локтевая кости челове- ка. В пещере Бордер найдены части скелета ребенка и фрагменты черепа взрослого индивидуума.

Локтевая кость с местонахождения на р. Класиес обнаруживает большое сходство с неандертальскими материалами [Churchill et al., 1996]. Относительные высоты локтевого и клювовидного отростков имеют архаичные значения. Относительная длина локтевого отростка, расположение бугристости плечевой кости и относительная толщина кортикального слоя диафиза не дают однозначных указаний на родственные связи. Как считают С.Е. Черчилль и его соавторы, архаичная морфологическая модель локтевой кости позволяет предположить (если один элемент может рассматриваться как представитель общей посткраниальной анатомии), что эти гоминины не являлись полностью анатомически современными [Ibid., р. 233]. Возможно, они представляли популяцию, которая была архаична по своей посткраниальной морфологии или проходила этап ее модернизации, поэтому обнаруживала мозаичное сочетание архаичных и современных признаков.

Кости ног человека с местонахождения на р. Кла-сиес тоже не позволяют установить однозначные филогенетические связи позднеплейстоценовых популяций [Rightmire et al., 2006]. Фаланги большого пальца стопы по форме и размеру не соответствуют аналогичным находкам из Схула и Кафзеха. Плюсневая кость отличается от левантийских образцов поперечным сечением. По мнению исследователей, это подтверждает гипотезу о том, что в среднем каменном веке гомини-ны, расселявшиеся в Южной Африке, представляли собой только одну из почти анатомически современных популяций, существовавших ранее 100 тыс. л.н. [Ibid., р. 102]. Сравнение палеоантропологических материалов с местонахождений на р. Класиес с аналогичными находками из Омо-1 и Херто (Эфиопия) позволило ученым сделать вывод о наличии африканской линии (или линий) эволюции гомининов, обладавших морфологией Н. sapiens или находившихся в процессе развития в этом направлении [Ibid.].

В пещере Бордер фрагменты черепа залегали в культуросодержащем горизонте древностью ок. 100 тыс. лет. Этот гоминин имел многие признаки, характерные для человека современного анатомического типа [Miller et al., 1992]. Некоторые исследователи отмечают, что строение данного черепа сходно с таковым у морфологически современных бушменов [Deacon, 1992]. Это подтверждает возможность ранней дивергенции и не исключает нескольких внутривидовых линий в процессе развития морфологии анатомически современного человека.

Исходя из наличия многих архаичных характеристик у гомининов, расселявшихся в среднем плейстоцене в Восточной и Южной Африке, С. Мак-Бриарти и А. Брукс предложили заменить термин «архаич- ный Homo sapiens» на «таксон Homo helmei», включив в него всех африканских гомининов, промежуточных между Н. erectus / Н. rhodesiensis и Н. sapiens [McBrearty, Brooks, 2000, p. 480]. Самые ранние скелетные останки человека современного физического типа обнаружены на местонахождениях второй половины – финала среднего плейстоцена Флорисбад (юг Африки), Лэтоли (Танзания), Омо и Херто (Эфиопия), датированных 200–150 тыс. л.н.

Чрезвычайно важна оценка палеоантропологического материала из Северной Африки. Наиболее раннее здесь местонахождение Айн-эль-Ханех с галеч-но-отщепной индустрией, видимо, связано с приходом на эту территорию Н. erectus. На более поздних ашельских памятниках (1,0–0,2 млн л.н.) прослеживается эволюционное развитие индустрий, принципиально отличавшихся от индустрий как Евразии, так и Восточной и Южной Африки. На севере Африканского континента найдено сравнительно немного антропологических находок. На протяжении всего плейстоцена отмечается эволюционное развитие пришедшего на эту территорию Н. erectus. Одна из ранних его форм обнаружена в Тернифине (Алжир) и обозначена как Atlanthropus mouritanicus. В Северной Африке обнаружены переходные к Н. sapiens эректо-идные формы древностью 600–700 тыс. лет: в Гроте Гомининов, карьерах Томас-Кворри-1 и Улад-Хамида (Томас III). К более позднему времени относятся челюсть из Литториновой пещеры в карьере Сиди-Аб-деррахман (ок. 300 тыс. л.н.), фрагмент черепной крышки, части верхней и нижней челюсти с местонахождения Рабат. Другие находки связаны с памятниками среднего палеолита Джебел-Ирхуд и Хауа-Фтеа. К культуре атер отнесены палеоантропологические материалы из Дар-эс-Солтана-2, Мугарет-эль-Алии, Зухры и Темары. По мнению многих исследователей, гоминины среднего палеолита, в т.ч. Джебел-Ирху-да, формировались на местной основе. Дж. Хублин считает, что «обнаруженные в Марокко ископаемые остатки начиная с 400 тыс. л.н. документируют формирование вида Ното sapiens из более примитивных форм» [Hublin, 1991]. Проследить эту эволюцию позволяют, например, человеческие останки, обнаруженные в карьере Томас, в Сале и Рабате. Дж. Хублин обратил внимание на то, что люди среднего палеолита восходят к гомининам раннего среднего плейстоцена. Морфологически они могут рассматриваться как самые древние представители вида Н. sapiens или как развитые представители предшествующего вида Н. erectus. Два мужских черепа, детские нижняя челюсть и плечевая кость с местонахождения Джебел-Ирхуд достаточно примитивны (выраженный рельеф над орбитами и массивность). Они отличаются от неандертальских, по морфологии близки к ко стям современного человека. Обитатели Джебел-Ирхуда, возраст останков которых 125 тыс. лет, могли быть прямыми предками первых современных людей, известных 100 тыс. л.н. на Ближнем Востоке [Hublin, 1992, 2000]. Некоторые архаичные черты в морфологии черепов из Джебел-Ирхуда и Дар-эс-Солтана объясняются генетическим обменом между популяциями Средиземноморского региона [Trinkaus, 2005]. По мнению исследователей, популяции, оставившие индустрию атер, – результат эволюции людей, представленных в палеоантропологических материалах из Джебел-Ирхуда, в таксон современного анатомического вида [Hublin, 1992; Debenath, Dibble, 1994; и др.].

В конце среднего – первой половине позднего плейстоцена на севере и северо-востоке Африки развивались две индустрии: атерская и нубийская. Носителями обеих, как отмечалось ранее, были популяции человека современного физического вида. На юге и юго-востоке также расселялись анатомически современные люди, но с совершенно другой индустрией – ховисонс-порт. Таким образом, в Южной, Восточной и Северной Африке в позднем плейстоцене прослеживаются как минимум три индустрии, носителями которых были люди современного анатомического и генетического типа. В настоящее время невозможно точно установить, в каком филогенетическом родстве они состояли. Наиболее вероятно, что это был один подвид Homo sapiens africaniensis , а разные индустрии сформировались в результате дивергенции и адаптации к различным условиям окружающей среды.

Все указанные индустрии прослеживаются в разной степени на Ближнем Востоке. Наиболее раннее проникновение популяций людей современного вида из Африки в Евразию произошло, видимо, во время МИС 5е, о чем свидетельствует нижний слой С на местонахождении Джебель-Файя в Объединенных Арабских Эмиратах [Armitage et al., 2011; Bretzke et al., 2013]. Для этого слоя, материалы которого, по мнению исследователей, обнаруживают сходство с индустрией Восточной Африки, получены OSL-даты 127 ± 16; 123 ± 10 и 95 ± 13 тыс. л.н. [Armitage et al., 2011].

Следующая миграционная волна связана с переселением людей современного анатомического вида с нубийским технокомплексом ок. 115 тыс. л.н. по южному маршруту через Баб-эль-Мандебский пролив на юг Аравийского полуострова. Это документируется находками в Йемене, Омане и отдельных более северных районах Аравии. Некоторые исследователи в связи с останками анатомически современных людей в пещерах Кавзех и Схул считают, что миграционная волна из Африки в Левант была в интервале от 119 ± ± 18 тыс. л.н. до 81 ± 13 тыс. л.н. [Shea, 2008]. С нашей точки зрения, для этого пока нет четко обоснованных археологических подтверждений. Многие археологи и антропологи считают, что основная миграция (или миграции) людей современного вида из Афри- ки в Евразию произошла в интервале 80–60 тыс. л.н. В этот период в Северной, Восточной и Южной Африке были распространены индустрии атер, поздненубийская и ховисонс-порт. На Ближнем Востоке, включая Аравию, местонахождения с индустриями атер и ховисонс-порт единичны и относятся к более позднему времени, чем хронологический интервал, определенный исследователями для «основного исхода» из Африки в Евразию людей современного вида.

Не отрицая стволообразующую роль Homo sapiens africaniensis в формировании H. sapiens , мы считаем, что необходимы новые фундаментальные археологические и антропологические свидетельства для подтверждения моноцентристской гипотезы. Основной транзитный коридор для выхода из Африки в Евразию – Левант и Аравия. Как уже отмечалось, в Аравии четко прослеживается одна миграционная волна, связанная с ранненубийской индустрией. Для того чтобы заселить Евразию и Австралию, необходим был выход из Африки большого количества людей современного вида, они должны были оставить на Ближнем Востоке значительное число палеолитических местонахождений с соответствующей индустрией. Не прослеживается африканская индустрия этого времени и на других транзитных территориях. Археологические и антропологические исследования пока не дают убедительного подтверждения мощной миграционной волны из Африки в Австралию.

Сложная для окончательных выводов ситуация сложилась в Леванте. В настоящее время относительно палеоантропологических находок из Израиля суще ствуют две основные точки зрения. Одни исследователи считают, что все палеоантропологические материалы представляют единую популяцию, близкую к анатомически современным людям [Kramer, Crummett, Wolpoff, 2001; Arensburg, Belfer-Cohen, 1998]; другие – относят скелетные остатки с местонахождений Табун, Амуд и Кебара к неандертальцам, а из пещер Схул и Кафзех – к ранним H. sapiens [Vander-meersch, 1992, 1997; Stringer, 1992, 1998; и др.].

С нашей точки зрения, нельзя исключать возможность формирования на территории Леванта популяции, близкой генетически и анатомически к людям современного вида, на основе эволюционного развития H. erectus, населявших эту территорию ранее 1 млн л.н. В Леванте не обнаружено местонахождений с нубийским технокомплексом. Но контакты левантийского населения с пришлым африканским с нубийской индустрией, безусловно, должны были быть, и в результате произошел интербридинг между ними, потому что автохтонное и пришлое население имело общие африканские корни. Когда вследствие похолодания в Европе неандертальцы мигрировали на юг, то на территории Леванта встретились три популяции: автохтонная, африканская с нубийской индустрией и неандертальская. Между ними происходил дрейф генов, шел процесс ассимиляции, и уже с этой территории популяция людей современного анатомического типа с неандертальской примесью могла мигрировать в соседние регионы. Данный сценарий подтверждается, с нашей точки зрения, археологическими материалами. Люди современного вида, обитавшие в пещерах Схул и Кафзех, не могли прийти из Северо-Восточной Африки, потому что в это время там расселялись популяции с атерской и нубийской индустриями, а в Леванте обитали гоминины с индустрией, истоки которой были в местном среднем палеолите. Свидетельством аккультурации мигрировавших на территорию Леванта неандертальцев является тот факт, что они восприняли основные технологические приемы местного населения.

Заключение

-

1. Пластинчатая индустрия в Африке впервые фиксируется в формации Каптурин ок. 500 тыс. л.н. Для нее характерна техника расщепления, близкая к выделенному Э. Боэдой [Boёda, 1995] хуммалийско-му объемному методу, имеющему отличия от левал-луазского и верхнепалеолитического вариантов при-зматиче ского. Среднепалеолитические индустрии на юге и частично на востоке Африки подразделены на несколько стадий: MSA I, II, ховисонс-порт, MSA III и IV. На каждой из них наблюдается различная роль леваллуазского, пластинчатого (объемного) и радиального расщепления. Для ранней стадии MSA I характерно пластинчатое расщепление, в т.ч. использование пирамидальных нуклеусов верхнепалеолитического типа, для MSA II – левал-луазское и радиальное, пирамидальные нуклеусы не обнаружены. На стадии ховисонс-порт вновь широко применяется техника пластинчатого расщепления (объемные ядрища верхнепалеолитического поворотного типа с рабочим фронтом на двух или трех сторонах), появляются орудия геометрической формы, с притупленной спинкой. На следующем этапе MSA III эта техника и такие орудия исчезают, преобладает радиальное и леваллуазское раскалывание. Пластинчатое расщепление верхнепалеолитического типа появляется вновь ок. 30 тыс. л.н. Таким образом, в развитии индустрии не прослеживается определенной преемственности: пластинчатая технология появляется на одном этапе и исчезает на следующем.

-

2. В Южной, Восточной и Северной Африке происходит формирование человека современного анатомического и генетического типа в интервале 200– 100 тыс. л.н. В то же время средний палеолит на Африканском континенте демонстрирует мозаичную картину, и нет последовательности в плане «продвинутых» и «архаичных» индустрий. Данный факт свидетельствует о том, что на обширной территории Африки у эректоидных форм шел эволюционный процесс в сторону сапиентации, но эти популяции имели значительные различия в материальной культуре.

-

3. В связи с формированием человека современного анатомического вида в Африке встает вопрос: был один центр, где сформировался H. sapiens и откуда в дальнейшем шло его распространение на другие территории, или несколько? Исследователи называют разные возможные центры: Субсахару, Эфиопию, Кению и т.д. Если в действительности существовал один локальный центр, то из него должен был распространяться H. sapiens со своей индустрией и приход его на новые территории должен был сопровождаться или замещением автохтонного населения, или ассимиляцией и аккультурацией. Но этого в Южной, Восточной и Северной Африке не прослеживается по археологическим материалам. Следовательно, можно сделать вывод, что на африканском континенте, как и в Евразии, шел процесс сапиентации эректоидных форм и в конце среднего – первой половине верхнего плейстоцена здесь сформировался единый подвид Homo sapiens africaniensis , популяции которого имели разные индустрии.

-

4. В Леванте, с нашей точки зрения, также шел эволюционный процесс сапиентации эректоидных форм. Миграция на эту территорию неандертальцев из Европы и людей современного вида с нубийской индус-

- трией из Африки привела к аккультурации коренного и пришлого населения. В интервале 100–60 тыс. л.н. здесь произошел интербридинг автохтонных популяций с африканской, а затем и с европейскими неандертальцами. Видимо, в дальнейшем происходило расселение в Евразии людей современного вида, в геноме которых была примесь от неандертальцев.

В среднем палеолите Северной Африки выделено несколько пластинчатых индустрий (атер, нубийская леваллуазская, ховисонс-порт и др.), которые существенно отличаются не только друг от друга, но и от технокомплексов на востоке и юге континента. В связи со средним палеолитом Северной Африки встает вопрос о правомерности употребления термина «мустье». С нашей точки зрения, нет никаких оснований называть атерскую и нубийскую индустрии мустьерскими. Мустьерская индустрия имеет свои яркие стилистические особенности, и ее носителями были неандертальцы, которые никогда не расселялись в Африке. Технокомплексы с леваллуазским и радиальным расщеплением, если в них наблюдается похожесть остроконечников и ретуши на мустьерские, исследователи часто механически относят к мус-тье. Мустьерская индустрия в Европе характеризуется несколькими диагностическими критериями: наличием большого количества скребел различной модификации, оформленных на отщепах, и остроконечников, изготовленных из отщепов и специальных заготовок, которые получены леваллуазским и радиальным расщеплением. В связи с этим относить среднепалеолитические индустрии Африки, Ближнего Востока, Юго-Западной, Южной Азии к мустье нет никаких оснований.

Список литературы Пластинчатая и микропластинчатая индустрии в Северной, Восточной и Центральной Азии. 1. Возникновение пластинчатой индустрии в Африке и распространение ее на Ближний Восток

- Ваганов Е.А., Шиятов С.Г., Агафонов Л.И., Андреев С.Г., Высоцкая Г.С., Мазепа В.С., Наурзбаев М.М., Ноженкова Л.Ф., Николаев А.Н., Сурков А.Ю., Сидорова О.В., Шишов В.В., Хантемиров Р.М. Тенденции и периодичность изменений климата Сибири в голоцене и их влияние на динамику экосистем // Глобальные и региональные изменения климата и природной среды позднего кайнозоя в Сибири. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. -С. 325-327.

- Григорьев Г.П. Палеолит Африки // Возникновение человеческого общества. Палеолит Африки. - Л.: Наука, 1977. -С. 44-209. - (Палеолит мира: Исследования по археологии древнего каменного века).

- Деревянко А.П. Верхний палеолит в Африке и Евразии и формирование человека современного анатомического типа. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011а. -560 с.

- Деревянко А.П. Три сценария перехода от среднего к верхнему палеолиту. Сценарий второй: переход от среднего к верхнему палеолиту в материковой части Восточной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2011 б. -№ 1. - С. 2-27.

- Деревянко А.П. Три сценария перехода от среднего к верхнему палеолиту. Сценарий третий: переход от среднего к верхнему палеолиту в Африке и проблема заселения Евразии человеком современного антропологического типа // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2011в. -№ 2. - С. 2-29.