Пластинчатые индустрии Леванта в cреднем плейстоцене

Автор: Деревянко А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается зарождение на территории Ближнего Востока в среднем плейстоцене технологий получения пластинчатых заготовок орудий в контексте появления и развития в регионе леваллуазской системы расщепления камня. Подробно анализируются материалы местонахождения Гешер Бенот Яаков (Израиль), по которым зафиксировано наиболее раннее (ок. 800 тыс. л.н.) в Ближневосточном регионе применение леваллуазской системы скалывания. Материалы более поздних ашельских комплексов не имеют признаков преемственности традиций леваллуазского расщепления, чередование в среднем плейстоцене региона разных доминирующих технологий камнеобработки свидетельствует о смене адаптационных стратегий древних людей, вызванной изменениями экологических условий. Соответственно, раннее появление на Ближнем Востоке пластинчатого расщепления было результатом самостоятельного развития технологии на автохтонной основе, а не прихода сюда какой-то новой популяции людей. Данная инновация определялась адаптационными стратегиями и развитием леваллуазской системы утилизации каменного сырья. Технологии получения пластинчатых заготовок орудий, впервые зафиксированные в левантийских индустриях, даже более древних, чем комплексы Гешер Бенот Яаков, получили широкое распространение на ашело-ябрудийском этапе позднего ашеля Ближнего Востока. Пластинчатое расщепление в ярко выраженной форме прослеживается в амудийской индустрии на местонахождении Кесем в Израиле (400-200 тыс. л.н.).

Леваллуа, гешер бенот яаков, табун, ябруд, кесем, пластинчатое расщепление, атер, мустье, средний палеолит, ашело-ябрудийская и амудийская индустрии, миграции

Короткий адрес: https://sciup.org/145145743

IDR: 145145743 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.1.003-026

Текст научной статьи Пластинчатые индустрии Леванта в cреднем плейстоцене

Пространства Ближнего Востока имели особое значение для истории становления и развития человечества. Это была главная транзитная территория, через которую 1,8–1,5 млн л.н. проходила миграция (или миграции), ставшая великим культурно-историческим событием: представители рода Homo впервые вышли из Африки и начали расселяться в Евразии. Возможность миграции человека из Северо-Западной Африки через Гибралтарский пролив в Испанию или с севера африканского континента через Сицилию на юг Италии дискуссионна. Только через левантийский коридор человек и животные могли перемещаться из Африки в Евразию и обратно. На месте Баб-эль-Мандебского пролива, ширина которого 28 км, а наибольшая глубина 100 м, при понижении уровня моря во время похолоданий в плейстоцене в отдельные периоды, вероятно, появлялся перешеек, соединявший Африку с Аравийским полуостровом, или образовывался обширный шельф с небольшими участками воды.

Второй глобальный миграционный поток из Африки был связан также с событием мировой исторической важности – заселением Евразии и Австралии человеком современного вида. Сформировавшись в Африке 200–150 тыс. л.н., он через левантийский коридор и по временному проходу через Баб-эль-Мандебский пролив начал проникать в Левант и Аравию. Таких миграционных волн из Африки на Ближний Восток, видимо, было несколько. Археологические материалы свидетельствуют о том, что первая миграционная волна людей современного вида достигла Евразии ок. 120–110 тыс. л.н., когда на северо-востоке Африки установился аридный климат, а на Ближнем Востоке, даже в пустынных районах Аравии, были благоприятные условия для обитания животных и человека.

На Ближнем Востоке, на территории Леванта, 120–50 тыс. л.н. между тремя популяциями – мигрировавшими из Африки людьми современного вида, автохтонным населением и неандертальцами – произошел не менее важный и сложный процесс ин-тербридинга. И уже с Ближнего Востока популяции H. sapiens с примесью в геноме неандертальских генов стали расселяться по остальной части Евразии.

Для решения проблемы древних миграций в среднем плейстоцене мы выбрали наиболее значимый культурно-исторический маркер – зарождение левал-луазской системы первичного расщепления и пластинчатой индустрии.

Изучение палеолита Леванта имеет длительную историю. В регионе известны десятки палеолитических местонахождений разных периодов – от раннего до позднего палеолита. Очень важно, что здесь открыты и исследуются стоянки открытого типа и пещерные с большим количеством культуросодержащих горизонтов.

Благоприятные климатические условия на значительной части этой территории способствовали не только развитию материальной и духовной культуры, появлению новых технологий обработки камня у местного древнейшего населения, но и проникновению сюда людей из Африки и Евразии. Это был своеобразный плавильный котел: здесь встречались популяции людей из различных регионов и экологических ниш, происходила интенсивная аккультурация населения из Африки и Евразии, которое в дальнейшем распространялось на запад и восток от Ближнего Востока.

В Леванте на местонахождении Гешер Бенот Яаков впервые в мире сформировалась система первичного расщепления для снятия отщепа леваллуазско-го типа. На многослойных местонахождениях Ябруд и Табун в позднем ашеле появились пластинчатые заготовки, в амудийской индустрии они заняли значительное место при изготовлении орудий. Пластинчатая индустрия в Леванте получила наиболее яркое воплощение на финальном этапе среднего и в верхнем плейстоцене. Она появилась в регионе в позднем ашеле и достигла совершенства в среднем и верхнем палеолите.

Появление леваллуазского расщепления на территории Леванта

Одной из проблем в изучении палеолита является определение места и времени зарождения леваллу-азской системы первичного расщепления, которая сыграла важную роль в развитии технокомплексов у древних популяций людей Африки и Евразии. Исследования, проводившиеся в последние десятилетия, позволяют предполагать, что эта технология в Евразии впервые появилась на уникальном ашельском местонахождении Гешер Бенот Яаков [Goren-Inbar, 1992, 2011а, b; Goren-Inbar, Belitzky, 1989; Goren-Inbar, Saragusti, 1996; Goren-Inbar et al., 2000; Goren-Inbar, Sharon, 2006; Sharon, Goren-Inbar, 1999; Деревянко, 2015б; и др.].

Местонахождение Гешер Бенот Яаков находится в северной части Большого Африканского рифта, в 2 (4) км к югу от древней береговой линии оз. Хула, в северной части Израиля на высоте ок. 61 м над средним уровнем моря. Оно обнаружено в среднеплейстоценовой формации Гешер Бенот Яаков. Памятник изучался в 1930-е и 1960-е гг. Д. Гаррод, М. Стеке-лис, Д. Джимед и другими специалистами. Наиболее крупные мультидисциплинарные исследования на нем проводились с 1989 г. под руководством Н. Го- рен-Инбар [Goren-Inbar, Belitzky, 1989; Goren-Inbar et al., 1994; и др.].

Озерно-речные отложения формации Гешер Бенот Яаков вскрыты на глубину 34 м. Они представляют собой фрагмент осадочных отложений в одноименном заливе. Отложения были сильно деформированы и смещены в результате тектонических процессов и образовали антиклинальную складку на участке раскопок. В пределах стратиграфической последовательности удало сь выявить 14 археологических горизонтов, которые располагались выше границы Брюнес–Матуяма. Возраст всей последовательности отложений со ставляет, по одним данным, 50 тыс. лет [Goren-Inbar, 1992, 2011а; Goren-Inbar et al., 2000; Goren-Inbar, Sharon, 2006; и др.], по другим – 100 тыс. лет [Goren-Inbar et al., 2008; Feibel, 2004]. Отложения соответствуют шести осадконакопительным циклам и относятся к МИС 18–20 [Feibel, 2004].

Нахождение каменных артефактов вокруг очагов, наличие остатков костей животных, в т.ч. в сочлененном состоянии, а также других планиграфических признаков культуросодержащих горизонтов свидетельствуют о минимальном перемещении находок и бесспорно длительной культурной последовательности на данном памятнике.

На нем обнаружен многочисленный и разнообразный инвентарь. Исследователи выделили орудия четырех о сновных разновидностей: бифасы (ручные рубила), кливеры, отщепы и орудия на отщепах, нуклеусы и орудия на нуклеусах. Кливеры и бифасы на местонахождении Гешер Бенот Яаков изготавливались в основном из базальтовых отщепов. Мастера могли делать их и из крупных отдельностей или галек, но, по мнению исследователей, так они поступали крайне редко [Sharon, Alperson-Afil, Goren-Inbar, 2011, p. 391]. Оформление кливеров производилось некрупными сколами на вентральной стороне; количество сколов не превышало десяти. В редких случаях подправка наносилась и с дорсальной стороны. Бифа-сы оформлялись более тщательно, но и вентральная поверхность у них имеет меньшее количество негативов. Утончение расширенной части бифаса (пятки) производилось более основательно; иногда мастеру приходилось делать до десяти сколов различных размеров, чтобы создать эффективное орудие. Технология оформления бифасов и кливеров оставалась неизменной на протяжении всего периода формирования археологической последовательности данного местонахождения. Это установили Г. Шарон с соавторами при исследовании отдельных технологических и стилистических признаков бифасных орудий [Ibid., р. 390].

Раскопки местонахождения Гешер Бенот Яаков позволили получить обширный материал не только для сравнительного изучения каменных орудий, но и по геологии, геоморфологии памятника, его фауне и флоре. В культуросодержащих горизонтах были обнаружены о статки фруктов, зерна растений, кора, древесина и даже доска со следами полировки, сделанной рукой человека.

Г. Шарон с соавторами провели чрезвычайно важный анализ соотношения традиционных и инновационных черт инвентаря этого памятника [Ibid.]. Консерватизм в производстве каменных изделий выражался в том, что бифасы из всех горизонтов Гешер Бенот Яаков были едины по способам редукции. По мнению исследователей, он сохранялся на протяжении нескольких десятков тысяч лет [Ibid.]. Изменчивость проявлялась в том, что в одних горизонтах было большое количе ство бифасов и кливеров, а в других – лишь единичные изделия этого типа или они отсутствовали вовсе. Главной причиной разной численности бифасов и кливеров в культуросодержащих горизонтах Г. Шарон с соавторами считают изменения в различных видах деятельности и поведенческих моделях гомининов [Ibid., p. 395].

Культуро содержащие горизонты различались по количеству не только бифасов и кливеров, но и остатков ракообразных, костей млекопитающих, птиц, рыб, древесины, коры и фруктов. На местонахождении Гешер Бенот Яаков получили отражение различные виды человеческой деятельности: в горизонте 1 слоя II-6 обнаружены следы разделки туши слона ( Palaeoloxodon antiquus ) и многочисленные бифасы, в горизонтах 4 и 4b слоя II-6 зафиксированы скопления базальтовых бифасов, хорошо сохранившиеся останки Dama sp. и разнообразные фаунистические остатки. Наличие в некоторых горизонтах большого количества бифасов, вероятно, связано с разделкой и обработкой туш животных. Необходимо отметить, что на местонахождении Гешер Бенот Яаков, как и на более раннем памятнике Убейдия, зафиксированы следы использования огня [Goren-Inbar et al., 2004; Goren-Inbar, 2011а].

На самом раннем этапе орудийной деятельности человека в позднем плиоцене в первичном расщеплении выделяется несколько типов нуклеусов. Наиболее ранние палеолитические местонахождения, минимальный возраст которых 2,52 млн лет, обнаружены в Эфиопии в бассейне р. Када-Гоны и ее притоков [Semaw, 2000; Semaw et al., 2003]. На местонахождениях Восточная Гона (EG 10 и 12) при раскопках были найдены 33 нуклеуса. Среди них выделены те, которые обрабатывались в основном унифасиальным и бифасиальным способами. На стоянке EG 10 среди нуклеусов из раскопа ок. 20 % составляют обработанные бифасиальным скалыванием. В материалах стоянки EG 12 признаки бифасиального скалывания имеют 55 % нуклеусов. На стоянке EG 10 с одного нуклеуса скалывалось не менее 8 и не более 14 отщепов, на стоянке EG 12 – 3 и 23 соответственно. Нуклеусы с этих стоянок включают немногочисленные дисковидные, ортогональные формы и нуклеусы-скребла. Значительная часть нуклеусов в соответствии с олду-вайской классификацией была причислена к боковым и концевым чопперам [Semaw, 2000]. С нашей точки зрения, большая часть этих изделий использовалась для снятия отщепов, а после дополнительной подработки с одной из боковых сторон превращалась в орудия. На стоянке OGS 7, датированной 2,58 млн л.н., которая была открыта в 2000 г. на крутом склоне безымянного эпизодического ручья , впадающего в Оунда-Гону в 3 км к юго-западу от стоянок EG 10 и 18, бифасиальные и унифасиальные нуклеусы составляли более 86 % [Stout et al., 2010].

Местонахождения Западной Турканы в Кении являются одними из наиболее информативных среди стоянок позднего плиоцена [Roche et al., 1999; Delagnes, Roche, 2005]. Особое значение имеют местонахождения Локалалей 2А, 2С и 1, которые находятся в районе сборного бассейна Локалалей на расстоянии 1 км друг от друга. Местонахождение Локалалей 2А датировано 2,34 ± 0,04 млн л.н., Локалалей 1 ориентировочно моложе на 100 тыс. лет [Brown, Gathogo, 2002]. На стоянке Локалалей 2С исследователи выделили пять основных типов нуклеусов [Delagnes, Roche, 2005]. Наиболее многочисленны нуклеусы первого типа с одной поверхностью скалывания от-щепов – 22 экз. Ко второму типу отнесены нуклеусы с одной поверхностью скалывания и со следами подправки ударной площадки – 8 экз. К третьему типу причислены нуклеусы с одной основной поверхностью скалывания и заключительными сколами на другой – 10 экз. Четвертый тип представляют 15 нуклеусов как минимум с двумя поверхностями скалывания. Пятый тип включает 15 нуклеусов, имеющих несколько поверхностей скалывания. А. Деланье и Х. Роше, подводя итоги изучения стоянки Локала-лей 2С, отмечали, что у ее обитателей было планируемое, со сложившейся структурой производство орудий [Ibid., p. 467].

На местонахождении Локалалей 1, хотя оно моложе Локалалей 2С, использовалась менее развитая техника обработки камня [Kibunjia, 1994]. По мнению А. Деланье и Х. Роше, орудия или являются результатом труда разных таксонов: на стоянке Ло-калалей 2С – ранним Homo , а на стоянке Локала-лей 1 – Australopithecus aethiopicus или представляют разные технико-культурные традиции [Delagnes, Roche, 2005].

Позднеплиоценовые индустрии стоянок в долине Када-Гоны и в Западной Туркане свидетельствуют о том, что древние мастера имели представление о свойствах сырья, хорошо владели основными приемами первичного расщепления и использовали три способа – скалывание заготовок с нуклеуса зажатым в руке жестким отбойником, биполярный и дробление камня при бросании его на наковальню. Ранние представители рода Homo обладали уже достаточно развитыми когнитивными способностями и могли хорошо контролировать движение руки и кисти при работе с нуклеусом и отбойником. Точность удара, небольшой процент брака и максимальное использование возможностей нуклеуса при скалывании отщепов позволяют сделать вывод об использовании устоявшихся приемов расщепления.

Очень важно отметить, что уже на финальном этапе плиоцена и в раннем плейстоцене у Homo появляется стремление минимально подготовить ударную площадку для дальнейшего скалывания отщепов, в частности использовать негатив ранее снятого от-щепа в качестве точки нанесения следующего удара для снятия заготовки с противоположной стороны. Эта техника «от ребра» часто применялась при радиальном расщеплении.

При унифасиальном скалывании в качестве рабочей использовалась одна плоскость: примыкавшая к ней под острым углом галечная поверхность являлась необработанной ударной площадкой. Острый угол был также у изделий типа нуклеус-чоппер. Уже на самом раннем этапе обработки камня у Homo сложились технические навыки использования острого угла и выпуклой поверхности. Таким образом, элементы подготовки нуклеусов для скалывания заготовок появились в раннем плиоцене на самых ранних этапах эксплуатации камня человеком.

В раннем плейстоцене H. erectus с галечно-отщеп-ной индустрией, покинувший Африку 1,8 млн л.н., достаточно быстро заселил огромные пространства Евразии [Деревянко, 2015а]. Галечно-отщепная индустрия эректусов не была единой. Некоторое сходство раннепалеолитических местонахождений от Атлантического до Тихого океана по типам изделий и техническим приемам объясняется тем, что у эрек-тусов были одинаковые когнитивные возможности и сенсорно-двигательные способности. Типологический набор инструментов, как и технические приемы оформления орудий, у палеолитического человека был не очень большим, поэтому похоже сть, но не тождество, могла быть связана с конвергенцией, обусловленной тем, что популяции находились на значительном расстоянии друг от друга, но в близких экологических условиях. Различные экологические условия требовали от эректусов выработки соответствующих адаптационных стратегий. Это обусловливало появление различных инноваций в первичном расщеплении камня и оформлении орудий.

В ашельских коллекциях имеются помимо дисковидных, унифасиальных и бифасиальных нуклеусов, нуклеусы комбева и леваллуазские нуклеусы. На ме- стонахождении Гешер Бенот Яаков использовались четыре технологии оформления нуклеусов: бифа-сиальная, комбева, расщепление плоских заготовок и леваллуазская. Г. Шарон на этом местонахождении выделил также бессистемные нуклеусы с признаками снятий различной ориентации [Sharon, 2007].

Технокомплекс Гешер Бенот Яаков является самым ранним свидетельством применения в Евразии левал-луазской системы первичного расщепления [Goren-Inbar, 1992, 2011a, b; Goren-Inbar, Grosman, Sharon, 2011; и др.]. Леваллуазская система расщепления сыграла значительную роль в формировании ашельско-го типа индустрий в Евразии. Очень важно отметить, что ашельская индустрия в Евразии 600–250 тыс. л.н. характеризовалась бифасами, кливерами. Причем два этих важнейших историко-технологических маркера могли встречаться на палеолитических местонахождениях в разное время и в различных количественных соотношениях, а в отдельных районах Европы классическая ашельская индустрия вообще не зафиксирована. Появление леваллуазской системы первичного расщепления в Европе относится к позднему времени – ок. 300 тыс. л.н. [Tuffreau, Lamotte, Marcy, 1997; White, Scott, Ashton, 2006; и др.]. Леваллуазская система первичного расщепления является одним из маркеров перехода от нижнего к среднему палеолиту.

Формирование леваллуазской системы первичного расщепления на местонахождении Гешер Бенот Яаков связано с обработкой крупных нуклеусов для скалывания больших отщепов, которые служили заготовками при изготовлении бифасов и кливеров. Появление приемов, позволявших получать крупные отщепы, знаменует определенную стадию в развитии ашель-ского технокомплекса. Наиболее ранние культуросодержащие горизонты местонахождения Гешер Бенот Яаков датируются временем ок. 780 тыс. л.н. Этот памятник, с нашей точки зрения, является ключевым для решения леваллуазской проблемы, на которую первой обратила внимание одна из крупнейших исследователей палеолита Евразии Н. Горен-Инбар [Goren-Inbar, 1992; Goren-Inbar et al., 1994; Madsen, Goren-Inbar, 2004; Goren-Inbar, Grosman, Sharon, 2011; и др.]. Большой вклад в изучении данной проблемы внесли Г. Шарон [Sharon, 2007] и другие исследователи.

Технология первичного леваллуазского расщепления пока не имеет общепринятого определения. Несмотря на то, что техника леваллуа неоднократно рассматривалась на различных международных симпозиумах, палеолитоведы придерживаются разных взглядов на нее. Наиболее обсуждаемыми среди специалистов являются две точки зрения – Э. Боëды [Boёda, 1995; Boёda, Geneste, Meignen, 1990] и Л. Ини-зан с соавторами [Inizan et al., 1999]. Один из главных признаков леваллуазского расщепления – наличие на нуклеусе ударной площадки, которая на ранних этапах формирования этой технологии могла сохранять частично галечную поверхность, второй – наличие примыкающей к ударной площадке выпуклой плоскости для скалывания заготовок. В раннем ашеле на раннем этапе применения техники леваллуа такие нуклеусы служили для скалывания отщепов, в позднем ашеле и в среднем палеолите нуклеус приобрел подтреугольную в плане форму и использовался в основном для скалывания леваллуазских остроконечников и пластин.

Технологию леваллуа на местонахождении Гешер Бенот Яаков Н. Горен-Инбар и другие исследователи связывают с гигантскими нуклеусами и сколотыми с них большими отщепами. Первичными заготовками для дальнейшего использования их в качестве нуклеусов служили базальтовые отдельности, которые извлекались непосредственно из трапповых отложений. Способы извлечения таких отдельностей (плит) из базальтовых толщ в деталях неизвестны, но они, вероятно, предполагали использование рычага или огня либо и того, и другого вместе [Goren-Inbar, Grosman, Sharon, 2011]. После извлечения базальтовой отдельности ее раскалывали на не сколько более мелких фрагментов, которые в последующем превращали в массивные нуклеусы. По мнению исследователей, обитатели стоянки Гешер Бенот Яаков использовали заготовки особой формы. При наличии острого угла они скалывали отщепы без предварительной подправки ударной площадки. Экспериментальное исследование показало, что фрагментация базальтовых отдельностей производилась с помощью очень тяжелого отбойника, а последующее снятие крупных отщепов (при наличии естественного острого угла) – с применением легких отбойников [Madsen, Goren-Inbar, 2004]. Н. Горен-Инбар не исключает, что при окончательном оформлении каменных изделий на этом местонахождении мог использоваться мягкий отбойник [Goren-Inbar, Grosman, Sharon, 2011].

На стоянке Гешер Бенот Яаков леваллуазскую технику представляют небольшие отщепы [Goren-Inbar, 2011а, рис. 8, 1], а также большие отщепы, которые в дальнейшем превращались в бифасы и кливеры [Goren-Inbar, 1992]. Один из наиболее ярких леваллу-азских нуклеусов был найден под раздавленным черепом слона в горизонте 1 слоя II-6 [Goren-Inbar et al., 1994]. Он полностью соответствует определению ле-валлуазского метода рекуррентной обработки нуклеуса, предложенному Э. Боёдой. Отщепы, сколотые с этого нуклеуса, крупные, как минимум один из негативов указывает на снятие крупного бокового скола, который мог служить заготовкой для бифаса [Goren-Inbar, Grosman, Sharon, 2011]. Н. Горен-Инбар справедливо считает, что использование техники леваллуа в столь ранний период (MИС 18–20) свидетельствует о когнитивной развитости обитателей стоянки Ге- шер Бенот Яаков и владении передовыми технологическими навыками [Goren-Inbar, 2011а; Goren-Inbar, Saragusti, 1996; и др.]. Она делает вывод, что стоянка Гешер Бенот Яаков древнее объектов с самыми ранними проявлениями леваллуа в Африке и является примером сложившегося леваллуазского расщепления и умения скалывать отщепы с мелких нуклеусов [Goren-Inbar, 2011b, p. 91]. Уже после первых лет проведения полевых работ в Гешер Бенот Яаков Н. Горен-Инбар указывала на необходимость пересмотра вывода о влиянии африканских индустрий на индустрию стоянки, сделанного с учетом некоторых типично «африканских» черт – широкого использования базальта, применения техники block-on-block и большого количества кливеров среди бифасов [Goren-Inbar, 1995, p. 108–109].

Своеобразие индустрии, которое прослеживается на местонахождении Гешер Бенот Яаков во всех составляющих культурной последовательности, отмечают и другие исследователи. Так, Г. Шарон с соавторами считают, что значительная изменчивость орудийного набора характерна не только для местонахождения Гешер Бенот Яаков, но и для некоторых ашельских памятников Восточной Африки. Однако ни одна из индустрий Гешер Бенот Яаков не имеет аналогов в ашельских разновидностях технокомплексов африканского континента. Эту особенность ранее отмечал М.Р. Кляйндинст [Kleindienst, 1961]. Ф.А. Хоуэлл и Д.Д. Кларк отличия африканской ашельской индустрии от индустрии Гешер Бенот Яаков объясняли различиями в видах деятельности и поведенческих моделях [Howell, Clark, 1963].

Наиболее точное определение места коллекций Гешер Бенот Яаков в ряду известных технокомплексов принадлежит Н. Горен-Инбар. По ее мнению, индустрии Гешер Бенот Яаков не могут быть причислены ни к африканским, ни азиатским индустриям. Это феномен с палеолитическими характеристиками и широким спектром особенностей, многие из которых местного происхождения и лишь отдельные могут быть результатом влияния извне [Goren-Inbar, 1992, p. 67].

Исследователи полагают, что из Африки было два исхода гомининов с ашельской индустрией. Они получили отражение в материалах местонахождений Убей-дия возрастом ок. 1,4 млн лет и Гешер Бенот Яаков. По мнению ряда антропологов, ок. 0,8 млн л.н. в Африке произошел процесс видообразования: H. erectus sensu lato дал начало новому виду, который получил разные названия – H. heidelbergensis, H. rho-desiensis, H. sapiens [Rightmire, 1998; Bräuer, 2007, 2012; Hublin, 2001, 2009; и др.]. Новый вид H. hei-delbergensis мог мигрировать из Африки в Евразию; и местонахождение Гешер Бенот Яаков связано с этим таксоном.

С нашей точки зрения, нельзя исключать возможность развития основного технико-типологического комплекса, представленного на стоянке Гешер Бенот Яаков на древней автохтонной основе. На этом или других местонахождениях в Леванте возможно будут открыты ашельские индустрии, являвшиеся связующим звеном между Убейдией и Гешер Бенот Яаков. Мигрировавший из Африки на Ближний Восток H. heidelbergensis встретил в Леванте автохтонное население, в результате аккультурации автохтонная индустрия в Гешер Бенот Яаков, как отмечала Н. Горен-Инбар, приобрела некоторые «африканские» черты.

Какие инновации мог принести с собой в Левант гейдельбергский человек, установить трудно. Может быть, леваллуазскую технологию в первичном расщеплении? Рассмотрим эту проблему.

Леваллуазская система расщепления, которая впервые была зафиксирована в Израиле на местонахождении Гешер Бенот Яаков, является одной из древнейших в мире. В Африке она появилась значительно позже. Самый ранний пример пластинчатого первичного расщепления зафиксирован на местонахождении Каптурин (ок. 500 тыс. л.н.) [Tryon, McBrearty, 2002, 2006; Johnson, Brearty, 2010; Деревянко, 2015а; и др.]. Коллекции этого местонахождения и стоянки Гешер Бенот Яаков имеют мало общего, их невозможно объединить в один комплекс.

Проявления технологии скалывания крупных от-щепов с нуклеусов были зафиксированы в Южной Африке еще в 1920-е гг. [Sharon, Beaumont, 2006]. В бассейне р. Ваал в окрестностях г. Западная Виктория обнаружено несколько ашельских местонахождений, на которых представлена техническая традиция снятия с хорошо подготовленного нуклеуса крупного размера одного большого отщепа, использовавшегося в дальнейшем для изготовления кливера или би-фаса, известная как виктория-вест. По мнению некоторых исследователей, ядрища из местонахождения в окрестностях г. Западная Виктория являются одними из самых ранних примеров оформления ашель-ских нуклеусов, которые существовали до появления леваллуазской технологии [Kuman, 2001].

Местонахождения с хорошо подготовленными нуклеусами для снятия крупных отщепов в этом районе разрушались в течение длительного времени из-за антропогенного воздействия. В разные годы здесь в отвалах и на поверхности любители и профессиональные археологи находили палеолитические изделия. Удалось собрать большие по численности коллекции, но они не принадлежат стратифицированным местонахождениям. Средний размер нуклеусов, подготовленных к снятию больших отщепов, составляет 15–25 см; некоторые в длину 40 см, в ширину 20–25 см, весом 68 кг. С нуклеусов скалывали отщепы длиной до 30 см. Из крупных отщепов изготавливали преимущественно кливеры и в небольшом количестве бифасы [Sharon, Beaumont, 2006].

Открытие на местонахождении Гешер Бенот Яаков технологии оформления нуклеуса, близкой к той, что была представлена на местонахождениях в районе г. Западная Виктория, ставит вопрос о хронологии этих памятников, удаленных друг от друга на тысячи километров. Вопрос о дате палеолитических местонахождений в долине р. Ваал остается нерешенным. Ввиду отсутствия надежных стратиграфических показателей исследователи не могут определить хронологические рамки комплексов.

Памятник Гешер Бенот Яаков, относящийся к МИС 18–20, вероятно, древнее африканских. Можно предложить несколько объяснений рассматриваемого технологического сходства. Первое – появление древней леваллуазской (протолеваллуазской) технологии на юге Африки было связано с инфильтрацией популяций с Ближнего Востока. Второе – близкие технологии подготовки нуклеусов на разных территориях появились независимо друг от друга, конвергентно. Третье – инновационные технологии передавались от одной популяции людей к другой в ходе кратковременных контактов, во время дальних походов. Но эта версия эстафетной передачи технологии подготовки гигантского нуклеуса к скалыванию крупного от-щепа из Африки на Ближний Восток или в обратном направлении не подтверждается материалами ашель-ских местонахождений, находящихся на транзитной территории между Южной Африкой и Евразией.

С нашей точки зрения, технология подготовки массивного нуклеуса к скалыванию крупного отщепа и использования последнего в дальнейшем для изготовления орудий в разных регионах сформировалась самостоятельно, конвергентно. Это подтверждается тем, что проявления этой технологии прослеживаются на местонахождениях, которые разделяют не только тысячи километров, но и большой промежуток времени. Технология скалывания с нуклеуса крупного нуклеуса в различных модификациях известна в Южной Азии, на Кавказе, в Центральной Азии. На этих территориях она могла появиться уже под влиянием популяций с Ближнего Востока. Следы использования крупного отщепа отмечены на палеолитическом местонахождении в пещере Цаган Агуй, расположенной в северной части пустыни Гоби [Деревянко, Петрин, 1995; Деревянко, Олсен, Петрин и др., 1995; Деревянко, Олсен, Цэвээндорж и др., 1996]. Сырье для изготовления каменных орудий (хотя и низкого качества) находилось в непосредственной близости от пещеры. Это был особый слоистый кремень в виде угловатых блоков с многочисленными пустотами внутри и включениями других пород. Большинство нуклеусов из Нижнего грота не имели следов специальной подготовки, скалывание с них отщепов часто производилось беспорядочно. Небольшая часть нуклеусов подвергалась систематической подготовке. А.И. Кривошапкин и его коллеги тщательно изучили последовательность операций, связанных с оформлением и использованием этих нуклеусов [Криво-шапкин, Брантингхэм, Колобова, 2011, с. 4]. В Цаган Агуй для оформления рабочих плоскостей нуклеусов использовались вентральные поверхности или массивные латеральные и/или дистальные части крупных (более 10 см) сколов. Исследователями выделены две основные категории ядрищ – с широким фронтом скалывания и с узким (торцовые).

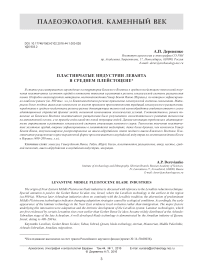

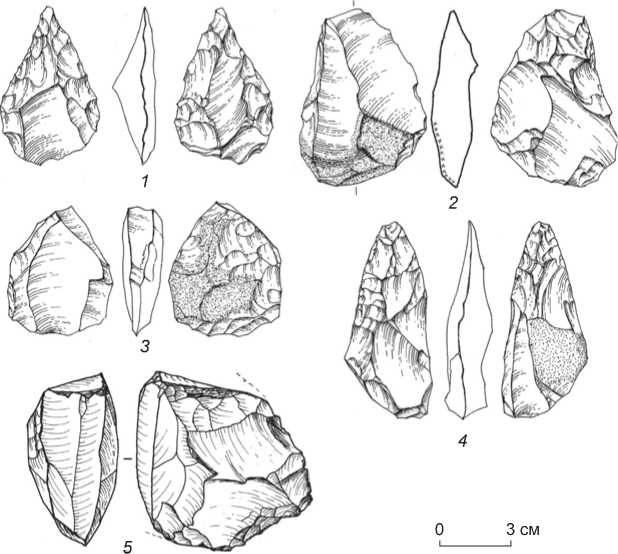

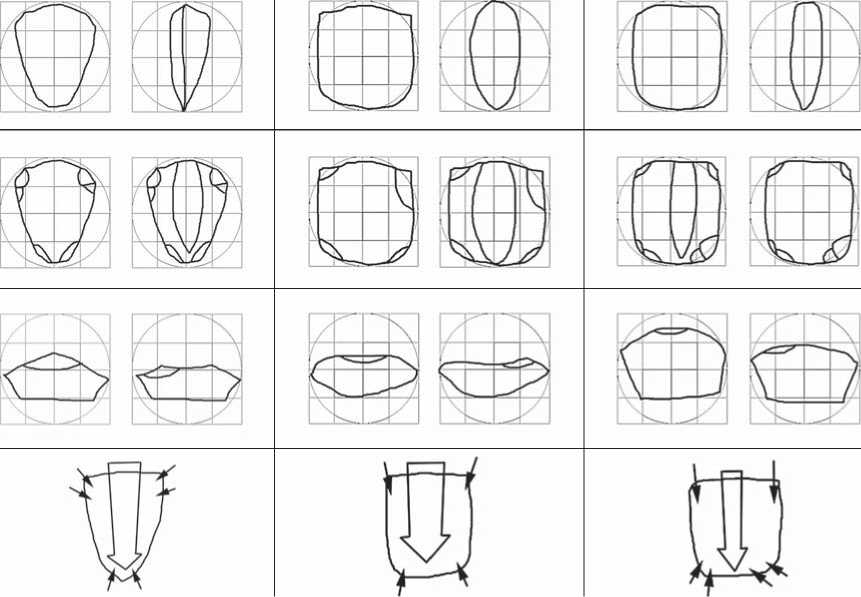

Рабочие пло ско сти подготовленных нуклеусов с широким фронтом расщепления оформлялись на вентральных поверхностях крупных сколов (рис. 1, 1 ). Данная категория изделий может быть разделена на одноплощадочные нуклеусы (рис. 1, 2 ) и одноплощадочные нуклеусы с подправленной дистальной частью (рис. 1, 3 ). И те, и другие были предназначены для получения конвергентных снятий. Обе формы нуклеусов, как правило, имеют фасетированные ударные площадки и умеренно подправленные латерали. Мож-

Рис. 1. Схема оформления нуклеусов в палеолитических комплексах пещеры Цаган Агуй [Кривошапкин, Брантингхэм, Колобова, 2011, с. 5].

1 – крупный скол-заготовка; 2 – одноплощадочный конвергентный нуклеус с широким фронтом скалывания, организованным на выпуклой вентральной поверхности скола;

3 – одноплощадочный нуклеус на сколе с широким фронтом скалывания, имеющим следы подправки в дистальной части; 4 – нуклеус с узким фронтом скалывания (торцовый), оформленным на массивной латерали скола.

но усмотреть параллели в предварительной подготовке таких нуклеусов и классических леваллуазских нуклеусов для изготовления острий.

Многие индустрии раннего, среднего, да и верхнего палеолита Африки и Евразии проявляют сходство в технических приемах подготовки нуклеусов, оформления орудий, типах орудийного набора и т.д. С учетом этого нет необходимости всегда искать центр, откуда могла распространяться та или иная инновация, особенно, если местонахождения с близкими инновационными технологиями отделяют значительные расстояния или/и между ними имеется большой хронологический разрыв. Типологический набор инструментов, как и технические приемы оформления орудий, у палеолитического человека был не так уж и велик, поэтому у популяций, находившихся на значительном расстоянии друг от друга, но в близких экологических условиях, могли сформироваться похожие адаптационные стратегии.

Для раннего палеолита Африки из подготовленных нуклеусов наиболее типичны бифасиальные, унифасиальные, комбева и радиальные. В формации Каптурин в Африке ок. 500 тыс. л.н. появляются нуклеусы для скалывания пластин [Johnson, Brearty, 2010]. Э. Боëда отмечал, что пластинчатое расщепление производилось хуммалийски объемным методом, который отличается от леваллуазского [Boëda, 1995]. Скорее всего, хорошо подготовленные нуклеусы для снятия крупных отщепов, которые представляют технику леваллуа (протолеваллуа), впервые появились на территории Израиля, а затем в Африке. Объяснять распространение инноваций в обработке камня только технической конвергенцией нельзя, поскольку новые технологии могли передаваться в ходе миграций групп людей, кратковременных контактов и т.д.

Специалистам не всегда легко определить центр или центры появления в культуре человека той или иной инновации. Одной из них являются скребки высокой формы, или нуклевидные, встречающиеся в нижнем палеолите. Наиболее ранними считаются находки из Восточной Африки: они датируются периодом ок. 1,5 млн л.н. Скребки высокой формы известны в Аравии [Амирханов, 2006], на Кавказе [Любин, Беляева, 2004], Алтае [Природная среда…, 2003] и других территориях. Такие изделия, обнаруженные на Алтае на стоянке Карама, датируются временем ок. 800 тыс. л.н. Африканские и алтайские нуклевидные скребки похожи, но их разделяет не только расстояние в несколько тысяч километров, но и временнóй разрыв в 700–800 тыс. лет. Безусловно, появление таких скребков на Алтае, как и в некоторых других регионах, является результатом технологической конвергенции. И таких примеров можно привести немало. Очевидно, что H. erectus, расселившиеся на огромной территории Евразии, обладали одинаковыми когнитивными и двигательными способностями и в соответствии со своими адаптационными стратегиями могли изготавливать разные и похожие каменные изделия.

Среди изделий более позднего времени с разных территорий Африки и Азии, для которых трудно определить место появления и пути распространения в другие регионы, – возвращающийся и невозвращающий-ся бумеранг. Он известен человеку с раннего голоцена, представлен на всех континентах, кроме Антарктиды. С нашей точки зрения, появление и распространение этого очень сложного в изготовлении орудия можно связывать с конвергенцией, миграциями, диффузией культурных нормативов и т.д. Последующие формы эволюции нижне- и среднепалеолитических индустрий Леванта подтверждают предположение о широком использовании леваллуазской и пластинчатой систем расщепления в систематическом производстве пластин гомининами на этой территории задолго до прихода неандертальцев [Goren-Inbar, 2011b].

Пластинчатые индустрии в Леванте на финальном этапе нижнего палеолита

На протяжении нескольких сотен тысяч лет в Леванте развивались своеобразные индустрии, которые, проявляя некоторое сходство с ранне- и среднепа-леолитиче скими индустриями Африки и Европы, значительно отличались от них по многим техникотипологическим показателям. Левант является уникальным регионом для изучения палеолита: на этой территории открыты и исследуются палеолитические местонахождения в пещерах и на открытой местности, имеющие мощные рыхлые отложения, которые включают большое количество культуросодержащих горизонтов.

Леваллуазская система первичного расщепления (снятие отщепа), выявленная впервые на местонахождении Гешер Бенот Яаков, четко не прослеживается на более поздних ашельских памятниках. Пожалуй, исключением в этом плане является позднеашельское местонахождение Берехат Рам, открытое на Голанских высотах [Goren-Inbar, 1985]. На местонахождении обнаружены бифасы, скребки, зубчатые и мелкозубчатые орудия, концевые скребки, резцы. Нуклеусы представлены дисковидными и леваллуазскими типами. Бóльшая часть леваллуазских нуклеусов (87,5 %) предназначалась для скалывания отщепов, которые являлись одним из основных видов первичных заготовок для изготовления орудий. В конце ашеля на местонахождениях с ашельско-ябрудийской индустрией на территориях Израиля и Сирии в первичном расщеплении использовались нуклеусы для снятия пластин и пластинчатых заготовок. Необходимо отметить, что в определенные периоды финального этапа ашеля в Леванте роль пластинчатого и леваллуазского расщепления в процессе получения заготовок то возрастала, то снижалась и доминировало отщепное расщепление, то вновь становилась решающей. Возможно, этот процесс был обусловлен изменением экологических условий в регионе и, как следствие, адаптационных стратегий. С нашей точки зрения, этот процесс не был связан со сменой населения.

В западной части Сирии на восточных склонах хребта Антиливан в местности Ябруд с 1930-х гг. исследуется не сколько ключевых памятников, содержащих финальноашельские и ашельско-ябрудийские материалы [Rust, 1950; Solecki, 1968]. В этом районе открыты шесть гротов-навесов и одна пещера. Древнейшие культуросодержащие горизонты были вскрыты на участках под навесом Ябруд IV. Навес ориентирован на юг и расположен на высоте 1 432,5 м над ур. м. Наиболее мощные отложения (11,35 м) удалось вскрыть вдоль внешней части навеса, у обрыва. При раскопках были выявлены 22 геологических слоя, разделенных на 87 горизонтов. Рыхлые отложения состояли в основном из переслаивающихся аллювиальных и эоловых осадков – песка, гравия и лесса. В толще рыхлых отложений залегал гомогенный археологический материал.

Р. Солецкий, открывший площадку под навесом Ябруд IV, исследовал обнаруженную во время раскопок каменную индустрию и дал ей название культура шемис. В нижних горизонтах при раскопках найдены орудия теякского типа: остроконечники, бифасиаль-но обработанные скребла, обушковые ножи, карено-идные скребки. Многие изделия были обработаны крупной зубчатой ретушью. Первичное расщепление связано с пирамидальными, многоплощадочными шаровидными и бесформенными нуклеусами. С нуклеусов скалывались небольшие отщепы и пластинчатые отщепы, как правило, с гладкой ударной площадкой.

В верхней части по сравнению с другими частями содержится не сколько больше археологического материала, крупнее заготовки, орудия изготовлены с применением более мелкой ретуши. В верхнем слое отмечены более выраженная серийность орудий и появление типично леваллуазских укороченных снятий. Леваллуазский нуклеус и леваллуазские снятия обнаружены и в пещере Ябруд, расположенной в непосредственной близости от навеса. Каменные орудия находились в нижних отложениях. Верхняя часть рыхлых отложений в недавнем прошлом была уничтожена. От нее остались небольшие фрагменты в виде брекчии, «прикипевшей» к стенкам пещеры, на высоте 4 м от современного пола.

Напротив навеса Ябруд IV расположен навес Ябруд I, площадка под которым раскапывалась А. Ру- стом и Р. Солецким. В нижней части отложений в пещере исследователи выделяют переслаивающиеся индустрии трех вариантов (снизу вверх): ябрудийскую (слой 25 и 22–20, 16, 14, 11), ашело-ябрудийскую (слой 24, 19, 11), ашельскую (слой 23 и 17), микок (слой 18), доориньяк (слой 15, 13), премустьерскую (слой 12). Слои 10–2 они относят к мустье, выделяя ашело-ябрудийское премустье, «перерастающее» в ябрудийское мустье, и микромустье.

В нижнем ябрудийском слое 25 найдены небольшие орудия, изготовленные на пластинах и пластинчатых отщепах. В других вышележащих слоях представлена пластинчатая индустрия, связанная с расщеплением пластинчатых пирамидальных и ле-валлуазских нуклеусов. Наиболее яркая пластинчатая индустрия (доориньяк) зафиксирована в слое 15, в котором преобладали (до 90 %) орудия, изготовленные из узких пластин длиной 5–6 см. Л.Б. Вишняцкий отмечал, что в Ябруде I в слоях 13 и 15 среди неретуши-рованных предметов было 18 пластин треугольного сечения, из них 2 пластины можно назвать типичными [Vishnyatsky, 2000]. Фасетированные ударные площадки зафиксированы на небольшом количестве пластин.

В Ябруде I, по мнению исследователей, в нижележащих культуросодержащих горизонтах сосуществуют или переслаиваются технокомплексы трех индустриальных линий развития, а в конце рисс-вюрма и начале вюрма на основе этих индустрий формируются ябрудийское мустье и леваллуа-мустье. Ябру-дийское мустье характеризуется крупными пластинчатыми заготовками, массивными скреблами и скребками. В индустрии сохраняются микробифа-сиальные формы. Пластинчатые заготовки в основном не имеют фасетированных площадок. Леваллуа-мустье, сложившееся на позднеашельской основе, отличается наличием пластин и остроконечников с фасетированными ударными площадками. Орудия имеют большие размеры. Рабочее лезвие у них оформлено правильной крупнофасеточной ретушью. Среди орудий преобладают скребла.

Трудно согласиться с выводами исследователей о принадлежности индустрии среднего палеолита в Леванте мустье, но на этой проблеме мы остановимся в статье, которая будет опубликована в следующем номере журнала. Вызывает сомнение правомерность выделения в индустрии Ябруда четырех достаточно разных линий развития. Смену индустрий можно объяснить приходом популяции с другой индустрией или изменениями экологической обстановки, которая внесла коррективы в адаптационные стратегии – появились новые приемы обработки камня и стали иными основные технико-типологические характеристики орудийного набора. Маловероятно, чтобы все индустрии (ашельская, ашело-ябрудийская, ябрудийская)

принадлежали разным таксонам, которые могли попеременно заселять площадки под навесами, а спустя какое-то время покидать их, уступая место другой в антропологическом плане популяции. Видимо, необходимо искать другое объяснение данного феномена. В связи с этим еще раз подчеркнем значимость местонахождения Гешер Бенот Яаков: здесь в культурной последовательности значительного периода в одних горизонтах имеется большое количество бифасов и кливеров, а в других – единицы или такие артефакты отсутствуют. Тем не менее местонахождение Гешер Бенот Яаков исследователи связывают с одним таксоном. На протяжении 50 (100) тыс. лет в его технико-типологическом комплексе могли происходить различные изменения. Вызывает сомнение и правомерность выделения А. Рустом столь большого количества индустриальных комплексов. С учетом новых дат для ашело-ябрудийской индустрии в Израиле необходимо пересмотреть и хронологию данной индустрии в Сирии.

В раннем палеолите Леванта, например, в Гешер Бенот Яаков, элементы леваллуазского расщепления появляются очень рано. Однако по материалам более поздних местонахождений пока не прослежена четкая преемственность традиций леваллуазского расщепления. В пещере Табун в самом нижнем слое G обнаружены укороченно пирамидальные нуклеусы для снятия пластины, а также четыре леваллуазских нуклеуса. По нашему мнению, традиция получения пластинчатых заготовок не должна была прерываться. Дальнейшие исследования, возможно, помогут проследить непрерывную линию развития технологии получения пластинчатых заготовок с леваллуазских, пирамидальных, плоскостных и других форм нуклеусов в раннем и среднем палеолите.

С доориньякской индустрией связано массовое изготовление пластинчатых заготовок на финальном этапе нижнего палеолита в Леванте. Доориньякская индустрия в Ябруде I обнаружена в слоях 15 и 13. В этих слоях в отличие от вышележащих слоев 16 (ябрудьен) и 17 (поздний ашель) в первичном расщеплении преобладают призматические и пирамидальные одноплощадочные ядрища для скалывания пластин [Rust, 1950]. Ударная площадка у них выравнивалась преимущественно одним сколом. Следы пришлифовки и фасетирования отсутствуют. Нуклеусы небольших размеров (4–6 см). Ф. Борд отмечал высокую степень пластинчатости (ок. 40 %) доориньяк-ской индустрии [Bordes, 1955]. Среди орудий в 3 раза больше изделий из пластин, чем отщепов. В орудийном наборе имеются боковые и диагональные резцы на пластинах и пластинчатых отщепах, остроконечники, оформленные на дорсальной стороне пластинчатых сколов; унифасиальные острия, проколки, ножи, комбинированные орудия, представленные концевы- ми скребками с дополнительной ретушью по одному краю; зубчато-выемчатые и зубчатые изделия.

Изучение ябрудийской доориньякской индустрии выявило вторичное использование орудий в технокомплексе микокской направленности из 18 слоя [Rust, 1950]. Доориньякцы часто использовали бифасы для изготовления узких пластин. На местонахождении Ябруд I значительный процент составляют орудия верхнепалеолитических типов: концевые скребки на отщепах и ретушированных пластинах, скребки типа карене, двугранные резцы на усеченных пластинах и отщепах и др. [Bordes, 1955].

По многим технико-типологическим показателям к доориньякской индустрии близка амудийская, которую Д. Гаррод считала региональным вариантом до-ориньякской. В пещерах Табун (в пачке слоя Е), Абри-Зуммофен и Зауттиех многие орудия изготавливались из ножевидных пластин, хотя там обнаружено небольшое количество бифасов. На местонахождении Ябруд I доориньякские горизонты в отличие от амудийских не содержали бифасов и включали резцы, скребки на пластинах, кареноидные изделия.

В эпоху палеолита на территориях Сирии и Израиля были сходные процессы развития индустрий. Нижний палеолит Израиля одни исследователи делят на ранний, средний и поздний, а другие – на ранний, средний и заключительный ашель, к которому относились ашело-ябрудьен, преориньяк, амудьен и хумма-лийская индустрии. Необходимо отметить, что некоторые специалисты амудийскую, доориньякскую и хуммалийскую индустрии причисляют к среднему палеолиту [Bar-Yosef, 1989; Jelinek, 1992].

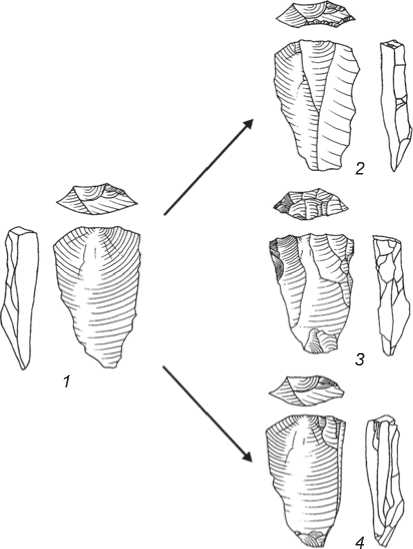

Одним из важнейших и ярких памятников эпохи палеолита является пещера Табун, расположенная в Израиле на западном склоне горы Кармель в 20 км от г. Хайфы, на высоте 45–63 м над ур. м. и 31 м над дном долины (рис. 2). Это карстовая пещера; она состоит из трех залов. В полу каждого из них имеется углубление в виде перевернутого хвоста ласточки. В южном зале, в единственном, где сохранился свод, имеется выход на поверхность в виде трубы. В пещере Табун вели раскопки Д. Гаррод (1929–1934 гг.), А. Елинек (1967–1972 гг.) и А. Ронен (1975–2003 г.) [Shimelmitz, 2015]. При раскопках была выявлена последовательность рыхлых отложений мощностью ок. 25 м, свидетельствующая о заселении пещеры в периоды среднего и верхнего плейстоцена, 800–100 тыс. л.н. [Zviely, Ronen, 2004].

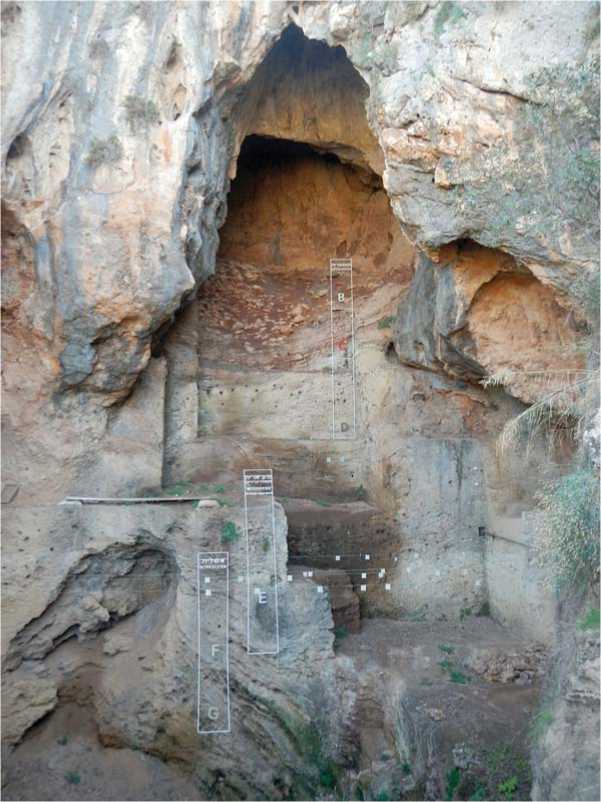

Обобщающий разрез пещеры Табун представлен Р. Шимельмиц (рис. 3) [Shimelmitz, 2015]. Д. Гаррод выделила в пещере семь крупных пачек культуросодержащих отложений (снизу вверх): G, F, Ed, Ec, Eb, Ea, D, C, B, А [The Stone Age…, 1937]. А. Елинек проводил раскопки в основном на 10-метровом ступенчатом участке и вскрыл слои Е, D, С и В, выделенные

Рис. 2. Общий вид пещеры Табун. Фото К. Павленка .

Д. Гаррод. В этой последовательности он определил 14 основных культуросодержащих слоев, включающих 86 горизонтов, в которых, в свою очередь, выделил дополнительные внутренние прослойки [Jelinek, 1975, 1982; Jelinek et al., 1973]. Слой I соответствовал в основном слою Табун С. В слоях II–VIII в результате процесса осадкообразования артефакты находились в смешанном состоянии. Слой IX соответствовал слою Табун D, а слои X–XIV достаточно хорошо коррелировали со слоем Табун Е по классификации Д. Гаррод.

-

А. Ронен проводил раскопки на разных участках в пещере, но для нас наибольший интерес представляют его полевые исследования нижней части рыхлых отложений пещеры [Ronen, Gisis, Tchernikov, 2011] и результаты разборки блока, отвалившегося от основного разреза [Ronen, Gisis, Safadi, 2003; Zviely, Ronen, 2004].

Самый нижний культуросодержащий слой G в пещере Табун мощностью 3,8 м наклонно залегал по дну карстовой воронки и содержал теякскую индустрию [The Stone Age…, 1937]. Во время раскопок из слоя извлечены 464 каменных изделия. Среди артефактов имелись выемчатые формы, обработанные крутой ретушью для создания зубчатой рабочей поверхности; одинарные скребла, единичные аморфные резцы, чопперовидные орудия. Нуклеусы представлены укороченно пирамидальными, односторонними формами для снятия аморфных пластин и пластинчатых отщепов, а также бессистемными.

В слое F мощностью 1,6–3,6 м обнаружены 4 370 предметов. Наиболее распространенными типами были бифасы (1 233 экз.) и скребла различных модификаций (844 экз.). Найдены 210 нуклеусов. Среди одно- и двухплощадочных нуклеусов выделено четыре леваллуаз-ских. Индустрию этого слоя Д. Гаррод

Рис. 3. Обобщенный вид разреза пещеры Табун (по: [Shimelmitz, 2015, p. 35]).

отнесла к ашелю. Материалы нижних слоев G и F пещеры Табун свидетельствуют о том, что в первичном расщеплении использовались леваллуазское и пластинчатое раскалывание, но в целом технология получения заготовок для изготовления орудийного набора была ориентирована на скалывание с ядрищ отщепов. В технологической характеристике индустрии двух нижних горизонтов А. Елинек отмечал минимальную долю леваллуазской техники (IL=1, ILty=1,2), низкий индекс пластинчатости (Ilam = 20,9), слабую выраженность обработки ударных площадок (IF = 22,2; IFstr= 4,3), соотношение орудий, отщепов и ядрищ 20,1 : 60,9 : 19,0 [Jelinek, 1975]. Однако наличие в индустрии верхнепалеолитических орудий (резцов, скребков) позволило считать ее значительно продвинутой.

В слое Е мощностью 7 м обнаружены почти 45 тыс. орудий, которые Д. Гаррод разделила на четыре крупные группы. Индустрия этого слоя, по мнению специалистов, относится к заключительноашельско-му – ашело-ябрудийскому технокомплексу. На раннем этапе исследования в ней видели черты разных индустрий [Rust, 1950]. Д. Гаррод сначала считала индустрию слоя Е пещеры Табун по характеру микок-ской, а затем – в целом ябрудийской. Исследователь отмечала переслаивающиеся горизонты с преобладанием ашельских и ябрудийских элементов, в верхней части слоя Е она выделяла горизонт, насыщенный пластинами, для индустрии которого она предложила название амудийская.

В дальнейшем в материалах Табун были выделены три фации или три индустриальных комплекса: 1) ябрудийский, ориентированный в основном на получение отщепов и изготовление скребел типа кина; 2) ашельский, связанный с изготовлением преимущественно бифасов, скребел и отщепов; 3) амудийский, предназначенный для производства пластин и орудий верхнепалеолитического типа [Copeland, 2000]. В начале 1980-х гг. А. Елинек на основании своих раскопок пришел к выводу о том, что все сменяющие друг друга фации индустрии слоя Е, включая амудийскую, относятся к одной мугаранской индустриальной традиции. Наличие разных фаций он объяснял адаптацией древних популяций к различным экологическим условиям [Jelinek, 1981, 1982]. По мнению исследователя, амудийская традиция развивалась постепенно на основе предшествующих местных культурных традиций, а леваллуа-мустьерская индустрия произошла от мугаранской.

Пещера Табун – уникальный памятник мирового значения. Мощная толща рыхлых отложений, вмещающая ок. 90 культуросодержащих горизонтов в историко-культурной последовательности – от среднего ашеля до финала среднего палеолита, позволяет проследить последовательность изменений инду- стрии в одном районе на протяжении как минимум 600 тыс. лет. Полевые исследования, которые были начаты Д. Гаррод еще в конце 1920-х гг. и проводились с небольшими перерывами в течение нескольких десятков лет, еще не закончены. Исследования крупного блока, обвалившегося зимой 1997/98 г., позволили не только выявить новый материал для характеристики индустрии, но и уточнить некоторые важные вопросы, касающиеся процесса осадконакопления в пещере [Ronen, Gisis, Safadi, 2003; Zviely, Ronen, 2004].

Данный блок размерами 0,8 × 0,6 × 0,3 м, получивший название Табун-Маполет, содержал артефакты ашело-ябрудийской индустрии Ed и Ec. Он был исследован А. Роненом в 2000 г. Из этого блока удалось извлечь 810 кремневых изделий [Ronen, Gisis, Safadi, 2003]. Большая часть нуклеусов в Табун-Ма-полет (свыше 40 %) не имеет следов упорядоченного раскалывания и отнесена А. Роненом к категории аморфных. Среди хорошо подготовленных нуклеусов выделены 16 сфероидных, 6 дисковидных, призматический и пирамидальный. Орудийный набор включал изделия верхнепалеолитического типа: скребки, резцы, проколки и т.д. А. Ронен определяет индустрию Табун-Маполет в целом как отщепную с многочисленными скреблами и относительно небольшим количеством ручных топоров (бифасов). Она не является ле-валлуазской [Ibid., p. 482]. Результаты иccледования небольшого блока Табун-Маполет являются еще одним подтверждением наблюдения: на многослойных, хорошо насыщенных артефактами памятниках в одном и том же культуросодержащем горизонте могут быть участки с большим и малым количеством инвентаря. Индустрия первичного расщепления в Та-бун-Маполет характеризуется следующим образом: индекс леваллуа (IL) 3,48, индекс леваллуа типологический (ILty) 7,82, индекс фасетированности (площадок) (IF) 22,54, индекс фасетированности строгий (IFs) 6,82, индекс пластинчатости (Ilam) 10,30 [Ibid.]. В орудийном наборе выделяются как в количественном отношении, так по типологическому разнообразию скребла (76 экз.). Наиболее многочисленную группу составляют простые и комбинированные двойные скребла; их доля достигает 25 % от численности орудийного набора. Индекс «шарантский» (IC) равен 13,9 (рассчитан по простым выпуклым и трансверсальным скреблам). Эти типы скребел характерны для мустье типа хорентийского-кина. Выделяются скребла типа дежете (10 экз.). Индекс ябру-диана (IYab) для скребел этих двух типов равен 18,2 [Ibid., p. 480]. В целом индустрия Табун-Маполет вписывается в типологический ансамбль слоя Ed и Ес пещеры Табун. Наличие в орудийном наборе верхнепалеолитических орудий свидетельствует о продвину-тости этой индустрии.

Изучение коллекций пещеры Табун с применением других исследовательских подходов дает возможность выявить некоторые новые технологические особенности в индустриях финального ашеля и среднего палеолита. Р. Шимельмиц анализировал коллекции из раскопок А. Елинека и А. Ронена с точки зрения возможности вторичного использования артефактов [Shimelmitz, 2015]. Наличие двух различных по глубине патин на поверхностях каменных изделий должно свидетельствовать о разных периодах их образования. Исследователи каменных индустрий давно обнаружили следы переоформления орудий, например, бифасов, которые были найдены в пещере Табун [Ronen, 1992; DeBono, Goren-Inbar, 2001], а также на местонахождениях в Ябруде [Rust, 1950]. Р. Шимельми-цу удалось установить процентный состав орудий, в т.ч. доли нуклеусов-орудий и нуклеусов на отщепе, переоформленных при наличии у них разной по глубине патины на одной и той же плоскости. Нуклеусы для скалывания от-щепов, изготовленные на заготовках с более ранней патиной, находились в ранних слоях F и низах Ed, а переоформленные орудия были равномерно распространены по слоям. В ашело-ябрудийской индустрии следы вторичного использования имеют артефакты ябрудийского комплекса (2,3 % от численности орудийного набора) и ашельского (0,4 %, почти отсутствуют в амудийской фации) [Shimelmitz, 2015].

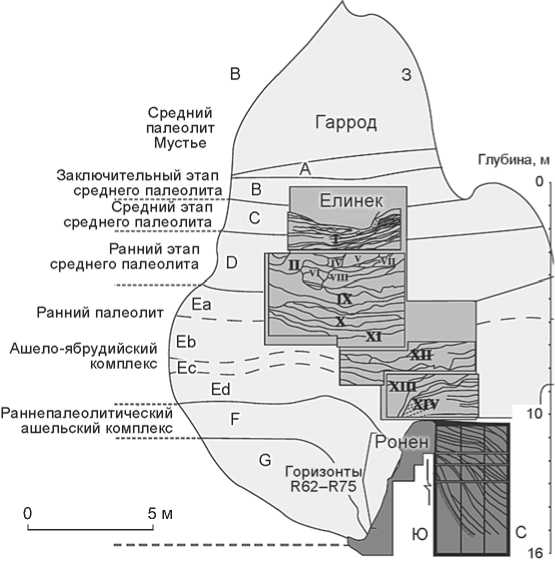

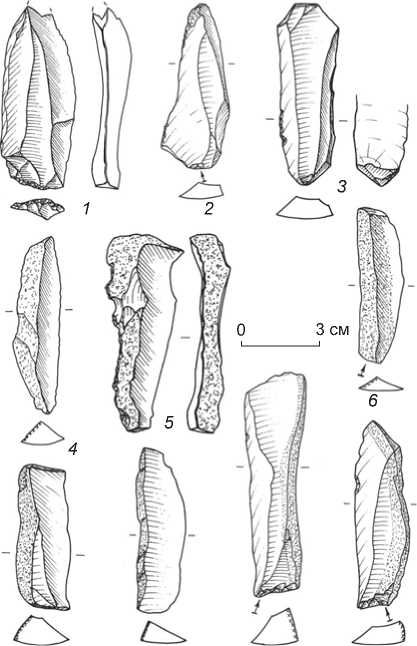

Ручные рубила (бифасы) чаще всего подвергались переоформлению: их доля превышает 27 % от общего количества. Наибольший процент бифасов с признаками переоформления в коллекции слоя F; здесь их почти 45 %. Р. Шимельмиц выделяет несколько способов приспособления бифасов для эксплуатации в качестве нуклеусов: снятие леваллуазского отще-па с основания бифаса (рис. 4, 1, 3 ); снятие отщепов с разных частей – происходила сильная деформация бифаса (рис. 4, 2 ); пластинчатые снятия с узкого края – бифас терял свою форму и превращался в нуклеус торцового типа (рис. 4, 4 , 5 ) [Ibid.]. Первая и третья техника скалывания заготовок с бифаса была типично леваллуазская.

Р. Шимельмицу в слоях пещеры Табун удалось про следить особенность в распределении изделий по степени интенсивности переоформления [Ibid.]. Например, изделия, использовавшиеся в качестве нуклеусов на отщепе и в качестве орудий, чаще встре-

Рис. 4. Ручные рубила со следами вторичного использования в качестве нуклеусов в пещере Табун (по: [Shimelmitz, 2015, p. 40]).

чаются в нижнем культуросодержащем ашельском слое F, а также в самом нижнем ашело-ябрудийском комплексе слоя Е. В среднем доля изделий, использовавшихся как орудия и нуклеусы, среди всех изделий превышает 12 %. В пределах слоев X–XIV она значительно ниже.

Вторично е использование кремневых изделий в культуросодержащих слоях в пещере Табун уменьшается снизу вверх. Меньше всего таких изделий в среднепалеолитических горизонтах. По мнению Р. Шимельмица, это можно объяснить, во-первых, тем, что в условиях преобладания в первичном расщеплении леваллуазской технологии было необходимо использовать исходное сырье более высокого качества; во-вторых, планиграфическими особенностями поверхности обитания. Наибольшее количество изделий, подвергавшихся переоформлению, как правило, соответствует периоду, когда огонь регулярно еще не использовался.

Исследование Р. Шимельмица, посвященное вторичному использованию орудий, имеет важное методическое и методологическое значение, потому что переоформленные изделия встречаются на стратифицированных местонахождениях и на стоянках с поверхностным залеганием культурного слоя. Особенно часто их находят на долговременных поселениях и стоянках-мастерских. По материалам из мощных рыхлых отложений в пещере Табун можно проследить эволюцию технологий обработки камня, характер и организацию неоднократных заселений пещеры человеком на протяжении длительного времени.

Пещера Кесем в Израиле была открыта в 2000 г. В следующем году в ней проводились спасательные работы. В ходе полевых исследований был обнаружен обширный и яркий материал для характеристики финального этапа в развитии амудийской индустриальной традиции [Barkai et al., 2003, 2009; Barkai, Gopher, Shimelmitz, 2005; Barkai, Lemorini, Gopher, 2010; Gopher et al., 2005; Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011; Shimelmitz et al., 2014; Lemorini et al., 2006; и др.]. Пещера Кесем расположена в 12 км к востоку от г. Тель-Авива на западном подножии холмов Самарин. Пещера была образована в турнейском известняке. Она претерпела, по мнению исследователей, несколько стадий естественного и антропогенного воздействия, а также просадку и провал. Потолок пещеры был разрушен в результате естественной эрозии и строительных работ [Barkai et al., 2003, p. 977]. Однако культуросодержащие горизонты в основном сохранились в стратиграфической последовательности. Толща археологических горизонтов включена в рыхлые отложения мощностью 7,5 м. В целом стратиграфический разрез делится на две части: нижнюю, мощностью ок. 3 м, из отложений, содержащих обломочный материал и гравий, и верхнюю, мощностью ок. 4,5 м, в основном из сцементированных отложений с крупными золистыми включениями [Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011, p. 459].

Все культуросодержащие горизонты включают материалы в основном заключительного этапа развития ашело-ябрудийского культурного комплекса – амудийской индустрии. Во время полевых исследований были выделены пять амудийских комплексов каменных орудий с разных участков пещеры, а также из разных секторов стратиграфического разреза [Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011, p. 460].

Ценность находок из амудийских горизонтов пещеры Кесем определяется тем, что количественно они значительно превосходят инвентарь из амудийских горизонтов, обнаруженный ранее на местонахождениях с ашело-ябрудийским культурным комплексом в Леванте. Весь этот обширный материал был всесторонне исследован, в частности с технико-технологической точки зрения.

В ряде работ нами рассматривалась гипотеза миграции древних популяций финального этапа нижнего палеолита, в т.ч. носителей мугаранской индустриальной традиции, с Ближнего Востока на Алтай. В пользу ее, с нашей точки зрения, свидетельствует культурноисторическая последовательность отложений в Денисовой пещере и на других местонахождениях Горного Алтая [Деревянко, 2001, 2005а, б; 2009а, б; и др.]. Получить бесспорные доказательства трудно, потому что территории Ближнего Востока и Алтая разделяют большие расстояния и любые технологические традиции во время длительных передвижений изменяются в связи с необходимостью адаптации мигрирующих популяций к новым экологическим условиям (другой климат, животный и растительный мир, исходный материал для изготовления каменных орудий и т.д.), а также под влиянием технологических традиций автохтонного населения. Кроме того, определить истоки индустрии финала нижнего и начала среднего палеолита Алтая не просто ввиду различий в степени изученности палеолита транзитных территорий от Ближнего Востока и до южной части Сибири. Тем не менее детальная реконструкция первичной и вторичной обработки камня в амудийской индустрии способствует выявлению общих технико-технологических элементов в индустриях Леванта и Алтая.

Пещера Кесем расположена в районе, богатом сырьем для изготовления орудий [Barkai, Gopher, Shimelmitz, 2005; Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011]. Сырье собирали с поверхности и в карьерах. Исследованиями было установлено, что источники кремня для изготовления пластин находились на расстоянии 1–5 км от пещеры.

Для всего ашело-ябрудийского комплекса Леванта характерно наличие бифасов. В амудийских горизонтах пещеры Кесем обнаружено всего 7 ручных топоров, относящихся к заключительному этапу аше-ля. Они изготовлены как из больших отщепов, так и из нуклеусов. Скребла выполнены на крупных отще-пах (62 экз.; их длина в среднем 60 мм, ширина 40 мм) и пластинах (7 экз.).

Для нас очень важны результаты исследования пластинчатой индустрии, хорошо представленной в амудийских материалах пещеры Кесем. Пластинчатые изделия исследователи оценивают как наиболее выразительные в орудийном наборе [Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011]. Реконструкция операций их изготовления была сделана на основе анализа 19 167 изделий. Основная часть артефактов извлечена из нижней части пещеры (лишь на уч. К/10 отложения исследовались на глубину 300–420 см). В пещере Ке-сем в культуросодержащих горизонтах доля пластин возрастала снизу вверх [Barkai, Gopher, Shimelmitz, 2005]. Каменный инвентарь, хотя на пяти вскрытых участках был представлен в разных вариантах, в технологическом плане составлял одно целое, что позволило исследователям рассматривать весь материал как единый комплекс.

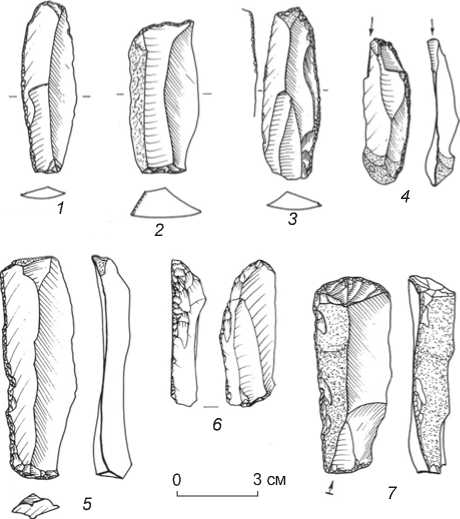

Пластинчатые изделия из амудийских горизонтов были разделены на три типа: пластины, первичные пластины с частичными остатками галечной поверхности на одной из граней и ножи с естественным обушком, которые изготавливались не только на пластинах, но и на отщепах (рис. 5). На пяти участках

7 8910

Рис. 5. Пластинчатые изделия трех типов из пещеры Кесем. 1–3 – пластины; 4–6 – пластины с корковым покрытием на одной из граней; 7–10 – ножи с естественным обушком (по: [Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011, p. 462]).

обнаружены: пластины и пластинки – 761 экз., первичные пластины и пластинки – 664 экз., ножи с естественным обушком – 696 экз. В пластинчатый комплекс исследователи включили вместе с готовыми орудиями на пластинах более 2 200 изделий, что составляет более 11 % от общего количества находок, обнаруженных в пещере. Среди 1 397 готовых изделий было 657 экз. (47 %), изготовленных на пластинчатых сколах. На уч. G/19-20, который по глубине располагается в середине стратиграфической последовательности, пластинчатые изделия составляют 58,2 % от количества дебитажа и готовых изделий. Это свидетельствует о том, что в амудийском индустриальном комплексе пластины играли очень важную роль. Около 500 пластин имели ретушь, из них 400 экз. – преимущественно с вентральной стороны. Из пластин изготавливали скребки, скребла, резцы,

Рис. 6. Изделия, выполненные на пластинах, из пещеры Кесем.

-

1, 5 – пластинчатые изделия с ретушью; 2, 3 – пластинчатые изделия с ретушированной дистальной частью; 4 – резец; 6, 7 – скребки (по: [Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011, p. 465]).

зубчато-выемчатые изделия и другие инструменты (рис. 6). Пластинчатые сколы, которые исследователи назвали ножами с естественным обушком (всего 58 экз.), редко подвергались ретушированию. Среди пластинчатых изделий пластины со следами вторичной подправки составляют 35,4 %, первичные пластины – 21,6, ножи с естественным обушком – 12,3 % [Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011, p. 461]. Небольшой процент пластинчатых изделий с признаками подправки режущих лезвий указывает на то, что такие изделия без дополнительной обработки часто использовались для разделки туш животных. Это было подтверждено и трасологическими исследованиями.

Изучение амудийских материалов из кварцита показало, что разделка туш животных была основным занятием обитателей стоянки. В пещеру приносили преимущественно головы и верхние конечности. Разделка предполагала резку, соскабливание и многофункциональное отделение тканей от ко стей. Реже кремневые орудия использовались при собирании травянистых и древесных растений [Lemorini et al., 2006; Barkai, Lemorini, Gopher, 2010].

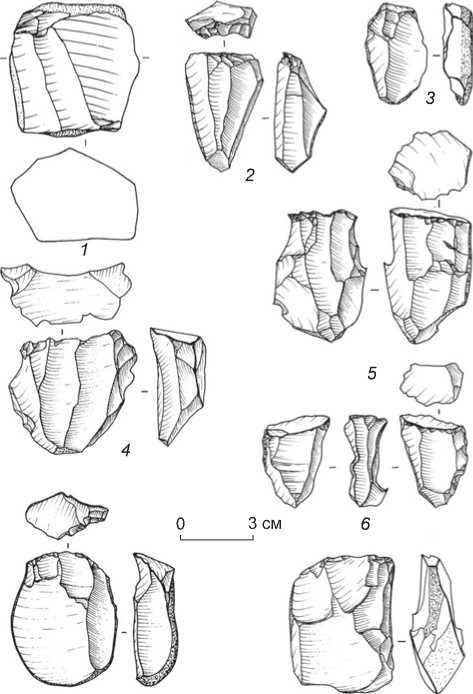

Для сравнения индустрий Леванта и Горного Алтая важное значение имеют результаты исследования первичного оформления нуклеусов в амудийском комплексе пещеры Кесем. В пещере обнаружены 318 ядрищ, которые были разделены на три класса: нуклеусы для снятия отщепов, пластинчатые нуклеусы и пренуклеусы со следами апробации сырья [Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011]. Cреди пластинчатых нуклеусов исследователи выделили: пластинчатые нуклеусы, у которых на рабочей поверхности имеются негативы снятия преимущественно толь-

Рис. 7. Нуклеусы для скалывания пластин и отщепов из пещеры Кесем.

1–6 – для снятия пластин; 7, 8 – для снятия пластин и отщепов (по: [Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011, p. 469]).

ко пластин (рис. 7, 1–6 ), и нуклеусы с негативами скалывания пластин и отщепов (рис. 7, 7, 8 ). Среди пластинчатых ядрищ выделены формы с параллельными краями (28 экз.), у которых с плоской поверхности скалывания снимались только пластины. Эти нуклеусы типологически ближе всего к призматическим. Важно отметить, что параллельные края у них не оформлялись, потому что основой нуклеусов данного типа являлись специально подобранные плоские куски кремня подпрямоугольной формы. Поверхность таких ядрищ была покрыта естественной коркой, за исключением плоскостей скалывания и ударной площадки, которые оформлялись преимущественно одним сколом (40,7 %), фасетированием (33,3 %), комбинированным способом с использованием обоих приемов (3,7 %) или сохраняла естественную корку (22,2 %).

Среди пластинчатых нуклеусов выделены призматические с относительно плоской поверхностью скалывания и негативами пластинчатых снятий (14 экз.). В отличие от нуклеусов с параллельными краями у них отсутствуют признаки, свидетельствующие о неизменности контура рабочей площадки – он изменялся на протяжении всего процесса обработки (рис. 7, 2–4). Для изготовления таких нуклеусов использовались окатанные камни или аморфные желваки. Естественная корка сохранялась у 28,5 % нуклеусов на поверхности, за исключением рабочей поверхности и ударной площадки, у 50 % – только на одной стороне.

К пластинчатым нуклеусам отнесены также пирамидальные формы (7 экз.). Они имеют изогнутую плоскость скалывания и приостренное основание (рис. 7, 5, 6 ). Круговое снятие пластинчатых сколов, в т.ч. сколов с т.н. ныряющим окончанием, приводило к образованию приостренного основания. В качестве исходного материала использовались окатанные и аморфные желваки.

Исследователями индустрии пещеры Кесем реконструирована последовательность подготовки нуклеусов к скалыванию и подправки нуклеусов в процессе снятия пластинчатых заготовок и отщепов [Barkai, Gopher, Shimelmitz, 2005; Barkai et al., 2009; Gopher et al., 2005; Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011; и др.]. Технология подготовки нуклеусов к снятию пластин и отщепов во многом зависит от выбора сырья. Обитатели пещеры Кесем уделяли этому большое внимание: дальнейший процесс оформления ядрища того или иного типа и снятия с него заготовок определялся в значительной мере изначальной формой кремневой отдельности. В этом районе чаще всего встречались крупные плоские куски кремня, а также окатанные или аморфные желваки.

Ударная площадка оформлялась посредством снятия крупного скола с образованием плоской поверх-но сти, уплощалась фасетированием или сохраняла естественную поверхность. Обычно она образовывала с плоскостью скалывания угол в 70–80°, очень удобный с точки зрения технологии для дальнейшего скалывания заготовок. Основание нуклеусов, как правило, не оформлялось. Результатами первоначальных скалываний были заготовки в виде пластин и пластинок с естественной коркой, первичные сколы с «ныряющим» проксимальным концом и реберчатые пластины. С учетом свойств исходного материала уже на ранней стадии подготовки нуклеуса к последующему расщеплению определялось, в каком количестве он может использоваться; нуклеусы с параллельными краями служили для получения в основном пластин и пластинок. Причем торцовая часть наиболее часто использовалась для скалывания пластинчатых заготовок различных размеров. Эта технология фронтального скалывания, или стратегия использования «узких» ядрищ (его торцовой части), очень часто применялась в палеолитических индустриях среднего или раннего этапа верхнего палеолита (например, на местонахож- дении Кара-Бом в Горном Алтае) [Деревянко, Петрин, Рыбин и др., 1998].

Нуклеусы, которые оформлялись на окатанных и аморфных желваках на заключительном этапе этого процесса, имели призматическую или аморфную рабочую поверхность. Пластинчатые заготовки скалывали посредством нанесения сильного удара жестким отбойником по ударной площадке нуклеуса. Рабочая поверхность, оформленная на широкой плоскости, использовалась для скалывания пластинчатых заготовок и отщепов, причем последние часто служили сколами оформления фронта нуклеуса. Очень важным является наблюдение исследователей о двух способах скалывания с нуклеуса заготовок, результатом которого были пластинчатые изделия трех типов [Barkai, Gopher, Shimelmitz, 2005; Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011]. Один способ позволял создавать нуклеусы с параллельными краями, а другой – нуклеусы с аморфной рабочей поверхностью, призматические и пирамидальные [Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011].

Для получения нуклеусов с параллельными краями тщательно отбирали гальки или куски одной породы с двумя прямыми и параллельными поверхностями, между которыми находился плоский фронт скалывания или рабочая поверхно сть. В процессе скалывания заготовок рабочая плоскость, сохраняя постоянный контур, постепенно истощалась. Используемый материал не требовал тщательного предварительного оформления и легко трансформировался в нуклеус для получения большого количества одинаковых пластин. Пластинчатые сколы уже после незначительной подправки ретушью были пригодны для эксплуатации.

Результатом использования второго способа подготовки нуклеусов являются нуклеусы с аморфной рабочей площадкой, призматические и пирамидальные. Для их оформления подбирались окатанные или аморфные заготовки, которые не нуждались в более интенсивной и тщательной обработке. Ударная площадка у этих нуклеусов и у нуклеусов с параллельными сторонами оформлялась в основном такими же техническими приемами: одним или несколькими поперечными сколами выравнивалась плоскость, в отдельных случаях она подправлялась более мелкими сколами. В качестве рабочей выбирали одну из боковых поверхностей, которая находилась под острым углом к ударной площадке. Рабочая поверхность формировалась снятием первичных сколов, на дорсальной поверхности которых сохранялась естественная корка. В дальнейшем производилось снятие заготовок в виде пластин и отщепов. На основе экспериментальных исследований специалисты сделали вывод о том, что широкие плоскости скалывания требовали комбинированного снятия пластинчатых изделий и отщепов [Ibid., p. 474]. Если заготовки скалывались преимущественно с одной плоскости, то последняя смещалась к спинке нуклеуса и расширялась, а нуклеус приобретал призматическую форму. Если нуклеус имел несколько плоскостей скалывания, то в результате снятия пластин и заготовок с «ныряющим» окончанием получались пирамидальные нуклеусы.

Исследователи считают, что пластинчатые изделия в пещере Кесем изготавливали двумя во многом похожими техническими приемами. Пластинчатые изделия трех типов (пластины, первичные пластины, ножи с естественным обушком) обладали многими сходными характеристиками. Все это свидетельствует о том, что обитатели пещеры Кесем при оформлении нуклеусов придерживались одной стратегии, одного плана с некоторыми вариациями, определяемыми исходным сырьем. При проведении полевых работ исследователи редко находят нуклеусы, подготовленные к скалыванию заготовки. Наиболее часто встречаются истощенные ядрища: они были не пригодны для снятия заготовок.

Достоверно реконструировать технологию подготовки нуклеуса и процесс работы с ним возможно при условии проведения максимально полного ремонтажа сохранившихся на стоянке нуклеусов и сколов. В противном случае даже эксперименты по созданию нуклеусов и их расщеплению не помогут составить достоверную картину первичного расщепления. П.В. Волков на основе опубликованных материалов пещеры Кесем разработал реконструкцию процесса расщепления в трех вариантах, в зависимости от особенностей сырья, которую мы приводим в виде схемы (рис. 8)*.

Когда стремились получить пластинчатые изделия из качественного (однородного по составу и относительно изотропного) сырья в виде больших плоских или округлых блоков кремня, расщепление ядрищ производилось по одной схеме: создавался характерный для призматических нуклеусов удлиненный фронт основных снятий и использовалась естественная или специально сформированная площадка. Пластинчатые заготовки скалывались благодаря приложению силы в параллельно ориентированных направлениях. Сохранить конфигурацию фронта, изменение которого происходило в процессе основных снятий, позволяли три варианта вспомогательных действий. При расщеплении использовалась по сути одна стратегия – призматическая; ее варианты определялись качеством и формой заготовки. Отражением особенностей процесса расщепления являются нуклеусы: призматические, пирамидальные (результат крайнего истощения изначально призматических пренуклеусов) и аморфные.

I

II

III

Рис. 8. Варианты стратегии расщепления нуклеусов из пещеры Кесем в зависимости от сырья (I–III), предложенные П.В. Волковым.

1 – форма нуклеусов со стороны фронта и основных снятий; 2 – дислокация подготовительных и основных снятий; 3 – дислокация первых и последних основных снятий со стороны площадки; 4 – схема расщепления.

Исследования в пещере Кесем позволили значительно расширить наши знания о степени развития пластинчатой индустрии на финальном этапе ашеля Леванта. Обитатели этой территории в позднем аше-ле имели представление о качестве сырья и, видимо, при выборе места стоянки учитывали близость его источников. У них сформировались стратегия технологии изготовления заготовок и подготовки нуклеусов с некоторыми вариациями, учитывающими возможности исходного материала. Стратегия технологии изготовления была направлена на получение большого количества пластинчатых заготовок, которые с минимальной модификацией или без дополнительной подработки в дальнейшем использовались для различных хозяйственных нужд. После прихода ок. 800 тыс. л.н. в Левант из Африки H. heidelbergensis на этой территории появлялись другие таксоны и развитие физического типа человека и его индустрии протекало автохтонно. Это, конечно, не исключало кратковременных контактов коренных обитателей Леванта с популяциями сопредельных регионов и дрейфа генов, но данный процесс на археологическом материале не выявляется. Ашело-ябрудийская индустрия в Леванте формировалась на основе более ранней ашельской индустрии.

Чрезвычайно важным и сложным является вопрос о дате ашело-ябрудийской индустрии в Леванте. Ябрудийские местонахождения в Сирии датировались в диапазоне от финального рисса до рисс-вюрма и начала вюрма или МИС 6 и 5. Даты, установленные ранее по образцам из культуросодержащих горизонтов в пещере Табун, были не совсем достоверные. Они создавали впечатление о позднем переходе в Леванте от нижнего к среднему палеолиту.

В последние два десятилетия были значительно удревнены хронологические рамки ашело-ябрудий-ской индустрии: слои Ed–Ea пещеры Табун отнесены к интервалу 385–240 тыс. л.н. [Jelinek, 1992; Bar-Yosef, 1995; Schwarcz, Rink, 1998], а леваллуа-мустьерская индустрия слоя D – к интервалу 263–244 тыс. л.н. [Mercier et al., 1995]. В лаборатории дозиметрии, радиоактивно сти окружающей среды и радиотермолюми-несцентного анализа МГУ для слоя Е пещеры Табун получены даты 260,0 ± 60,270 ± 60,340 ± 80,410 ± 110 и 480 ± 120 тыс. л.н. [Лаухин и др., 2000]; на основании ESR и серий уранового ряда для нижнего слоя Ed получена дата 387 ± 49–36 тыс. л.н. [Rink et al., 2004].

В настоящее время наиболее обсуждаемыми являются даты для пещеры Табун: слой XIV – 415 ± 27, слой XIII – 390 ± 50 и 302 ± 27, слой XII – 324 ± 31, слой XI – 264 ± 28, слой Х – 267 ± 22, слой IX – 256 ± 26 тыс. л.н.; для Табун С: нижний слой I – 165 ± 16 (TL) и 120 ± 16/140 ± 21 (ESR EU/LU), верхний слой I – 102 ± 17; 122 ± 16 (ESR EU/LU) [Mercier et al., 2000; Mercier, Valladas, 2003; Rink et al., 2004; Shea, 2007]. Для амудийских культуросодержащих слоев в пещере Кесем получены даты 400–220 тыс. л.н. [Barkai et al., 2003; Gopher et al., 2010; Mercier et al., 2013].

Таким образом, формирование ашело-ябрудийской индустрии в Леванте началось ок. 400 тыс. л.н. и продолжалось до среднего палеолита (260–250 тыс. л.н.). Даты ашело-ябрудийской индустрии, представленной на территории Сирии, также, видимо, необходимо пересмотреть: судя по технико-типологическим характеристикам, она должна относиться к этому же хронологическому интервалу.

Не только в пещере Кесем, где пластинчатые сколы служили в основном заготовками для изготовления орудий, но и на других местонахождениях с амудий-ской индустрией орудия на пластинах преобладали над орудиями, изготовленными на отщепах. Так, в пещере Табун на уч. XI более половины пластин имеют следы обработки ретушью [Монигал, 2001]. Материалы, обнаруженные на этом участке, свидетельствуют о том, что наряду с системой расщепления для получения пластин здесь использовалась нелеваллуазская система расщепления для получения отщепов, характерная для ашело-ябрудийской индустрии, которая прослежена в подстилающем амудийскую индустрию культуросодержащем горизонте и перекрывающем его слое. Особенностью амудийской индустрии является постепенное увеличение в культуросодержащих слоях количества пластин и изготовленных из них орудий, а также постепенное снижение количества отщепов, используемых в качестве заготовок [Jelinek, 1990].