Плита с тамгообразными знаками из некрополя Киль-Дере 1

Автор: Волошинов А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Древности Крыма и Тамани

Статья в выпуске: 276, 2024 года.

Бесплатный доступ

В ходе исследований варварского некрополя Киль-Дере 1 найден фрагмент плиты с тамгообразными знаками. В древности она использована в несколько этапов: на поверхность плиты нанесены тамги, высечены жертвенная лунка и сток, затем плита была намеренно повреждена, а на финальном этапе применена в качестве строительного материала в конструкции погребального сооружения. Визуальный осмотр, изучение подробной 3D-модели2 и сравнительный анализ с рядом аналогичных памятников скульптуры, найденных в Северном Причерноморье, позволяет выявить ряд общих признаков, указывающих на использование подобных плит в качестве жертвенных плит.

Юго-западный крым, некрополь, киль-дере 1, жертвенная плита, тамгообразный знак

Короткий адрес: https://sciup.org/143183820

IDR: 143183820 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.276.82-98

Текст научной статьи Плита с тамгообразными знаками из некрополя Киль-Дере 1

В ходе исследований варварского некрополя Киль-Дере 1, осуществленных экспедицией ИА РАН (начальник отряда – С. В. Язиков), открыта 421 могила I–IV вв. н. э. Помимо антропоморфных стел, рельефов и оснований-баз найдено несколько новых морфологических видов каменной скульптуры ( Язиков и др. , 2021. С. 374, 375; Язиков и др. , 2023. С. 8), ранее не встреченных на варварских некрополях римского времени: корытообразный обломок известнякового саркофага, жертвенники в виде известняковых оснований-баз, плит, давильни, камня природных очертаний с отверстиями, фрагмента алтаря3.

-

1 Работа подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН «Сохранение археологического наследия: методические аспекты и материалы полевых исследований» (№ НИОКТР 122011200265-6).

-

2 https://archaeolog.ru/ru/online-museum/litsa-pozdnikh-skifov-nadgrobiya-iz-yugo-zapadnogo-kryma/kamennye-izvayaniya-185

-

3 Сходный по морфологии набор памятников в целом характерен и для погребальной традиции скифов, о чем свидетельствуют малоизвестные находки из скифских курганов:

Каменную скульптуру из некрополя Киль-Дере 1, совершенно разную по морфологическим и иконографическим характеристикам, объединяет ее применение в ходе наземного, постпогребального этапа погребального обряда. Признаками такого использования является наличие на основаниях-базах, плитах и вторично использованных изваяниях4 ниш, чашевидных углублений, стоков и сквозных отверстий (в том числе небольшого диаметра)5, нанесение вторичных граффити и разнонаправленных резаных линий и царапин. Отдельные признаки, таким образом, указывают на применение упомянутых изваяний для жертвенных возлияний, т. е. в качестве эсхар-хоэ6. Сложнее определить функциональное назначение каменных давилен из варварских некрополей7 и плит с граффити, в том числе с тамгообразными знаками ( Язиков и др. , 2023. С. 19, 20. Рис. 7)8.

плиты со сквозными отверстиями (базы и эсхары-хоэ), плиты корытообразной формы и небольшие плоские плитки ( Алексеев , 2009. С. 13–16).

В вопросе характера использования памятников скульптуры с тамгообразны-ми знаками большой интерес представляет фрагмент плиты9, найденный на некрополе Киль-Дере 1. Фрагмент обнаружен среди сохранившихся in situ камней заклада ограбленной подбойной могилы № 23010 ( Язиков и др. , 2023. С. 99–101. Рис. 70. Илл. 151; 152) и представляет собой подтрапециевидный в плане и прямоугольный в сечении обломок плиты (рис. 1; 2). Она была изготовлена из плотного мшанкового известняка (т. н. инкерманского камня), высота фрагмента составляет 43 см, ширина – 38 см, толщина – 14 см. В древности утрачена верхняя часть плиты, ее фрагменты с боковыми гранями, поверхность памятника имеет многочисленные сколы, трещины и следы заизвесткованности.

Фрагмент из Киль-Дере 1 может быть отнесен к плитам-«энциклопедиям» или скоплениям11 и был использован в несколько этапов.

Первый этап – этап создания. Плита была качественно подтесана и под-шлифована, при этом на нижней грани сохранились зашлифованные следы подтески инструментом (тесла) с шириной лезвия 3,5–4,0 см. Первоначальным изображением на лицевой поверхности плиты являлись крупные, глубоко врезанные знаки, высеченные узкой (около 10 мм) стамеской в 1–2 ряда и окрашенные красной краской12. На этом этапе использования памятник, возможно, был установлен вертикально.

Знак № 1 (рис. 3: 1 ) расположен в нижнем ряду слева, имеет Д-образные очертания. В любом из вариантов реконструкции первоначального начертания знака можно говорить о достаточной его редкости. Одна из возможных разновидностей подобной тамги представлена на плите из Кривого Рога ( Соломо-ник , 1959. С. 97–99. Кат. № 43, номер знака – 175; Драчук , 1975. Табл. IX: 681 ;

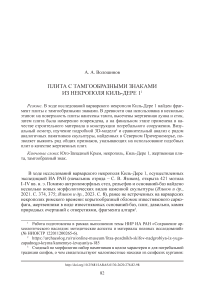

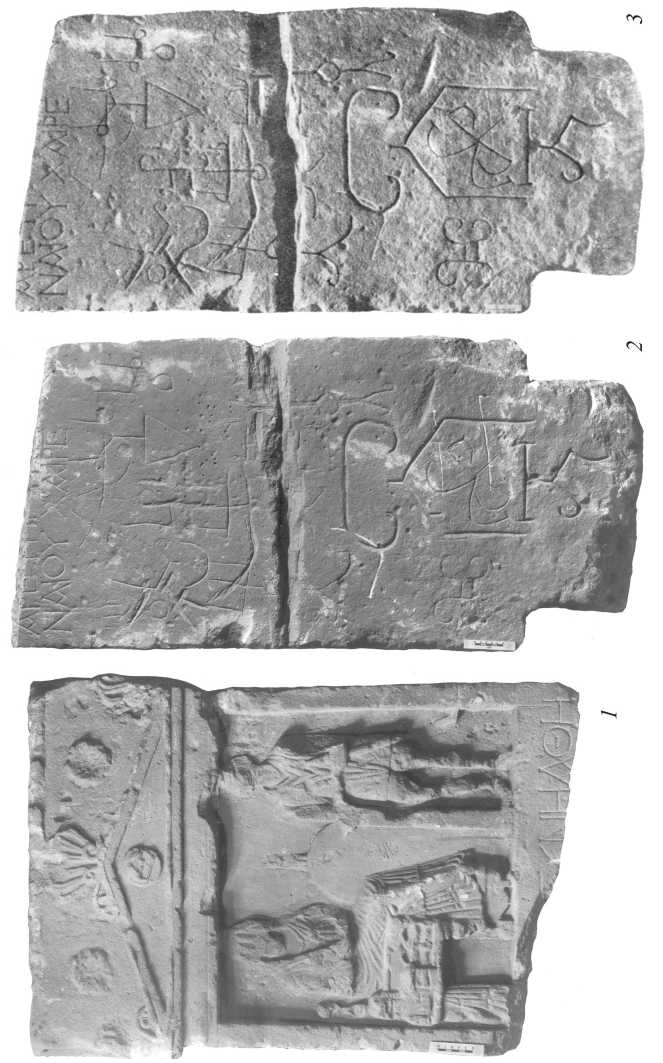

Рис. 1. Фрагмент плиты из Киль-Дере 1. Фото

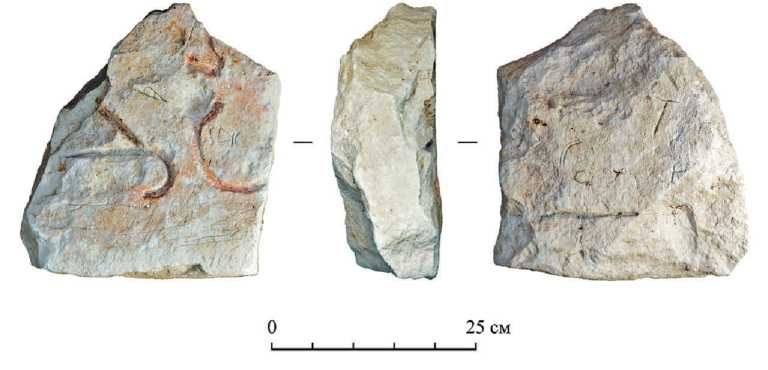

Рис. 2. Фрагмент плиты из Киль-Дере 1. Рисунок А. М. Дитюковой

Яценко , 2001. Рис. 12; 2021. Рис. 2: 23 ; Яценко и др. , 2022. Рис. 11: 22 ) и Керчи ( Драчук , 1975. Табл. XIII: 45 ), другая – на ольвийском льве ( Соломоник , 1959. Кат. № 41, номер знака – 28; Драчук , 1975. Табл. IX: 678 ; LI: 88 ). Другая возможная аналогия – тамги на плите из Танаиса ( Яценко , 2001. Рис. 22: А ; Яценко, Раев , 2001. Рис. 2: А ) и святилища Байте III ( Яценко , 2017. Рис. 2: 158, 189 ). Подобный знак встречен также в Козырке, Беленьком ( Яценко , 2001. Рис. 5: 96, 97, 99 ; 7: 16 ; 25: 3, 8, 9; 29: 73 ) и даже среди тамг и производственных знаков IV–VIII вв. н. э. бассейнов Амударьи и Сырдарьи (Там же. Рис. 29: 73 ).

Знак № 2 (рис. 3: 2 ) расположен в верхнем ряду, напоминает греческую Ω и, вероятнее всего, может быть реконструирован зеркально. Отдаленные аналогии

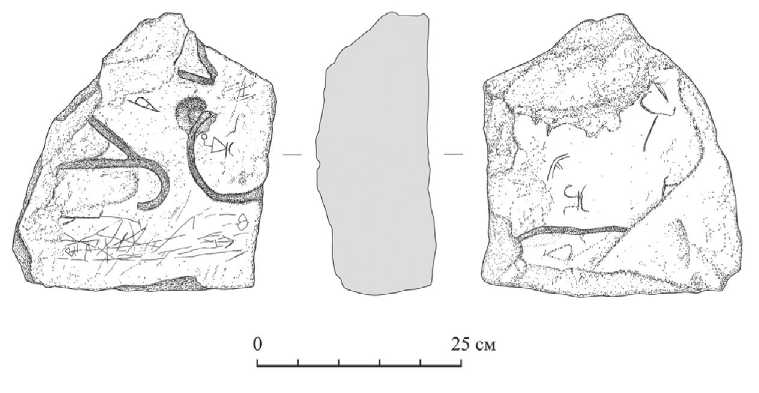

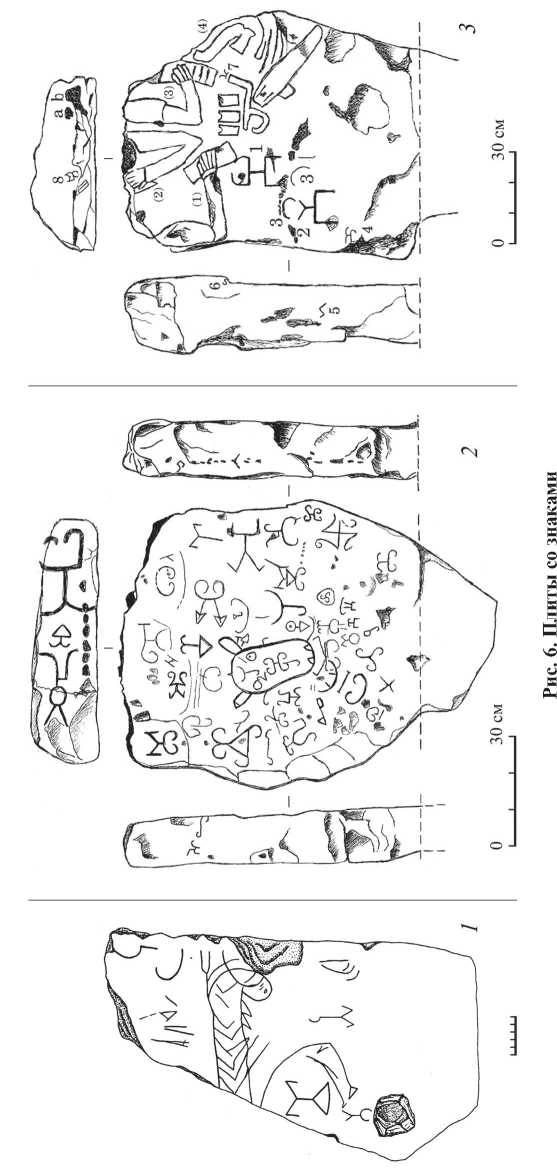

Рис. 3. Знаки на плите из Киль-Дере 1 с их условной нумерацией. Рисунок А. М. Дитюковой тамге встречены на ольвийских львах, плите из Керчи (Соломоник, 1959. Кат. № 41, 42, номера знаков – 205, 207; Драчук, 1975. Табл. VI: 408; LI: 57, 58) и ряде других памятников с территории Боспорского царства, Ольвии и Нижнего Побужья (Драчук, 1975. Табл. V: 291‒293, 327‒330; XIII: 12; XXIII: 18, 19). Похожая тамга изображена также на германских парадных копьях из Янково и Недобоевицы (Воронятов, Мачинский, 2010. Рис. 5: 11; Яценко, Добжаньска, 2012. С. 276–277. Рис. 2: 4, знак № 11; Рис. 3: 4, знак № 11), известна она и на Нижнем Дону (Яценко, 2001. Рис. 4: 7).

Знак № 3 (рис. 3: 3) расположен в нижнем ряду справа, напоминает греческую прописную ω, может быть восстановлен зеркально, имея в таком начертании аналогию на германском парадном копье из Медова (Воронятов, Мачинский, 2010. Рис. 5: 22; Яценко, Добжаньска, 2012. С. 276–278. Рис. 2: 7, знак № 22). Предполагается, что этот знак происходит от буквы одного из древних алфавитов и использовался наиболее активными сармато-аланскими кланами (Яценко, 2001. Рис. 19: 8). Подобные тамги и производственные знаки IV–VIII вв. н. э. происходят из бассейнов Амударьи и Сырдарьи (Там же. Рис. 27: 82).

Не исключено также, что оба упомянутых Ω-подобных знака в правой части плиты были сочленены и образовывали единую тамгу, подобно знакам на стеле из с. Заздрость ( Соломоник , 1959. С. 70, 71. № 23) или знаку из святилища Байте III ( Яценко , 2017. Рис. 2: 190 ). В таком варианте начертания первичные знаки на плите из Киль-Дере 1 следует отнести к парным изображениям тамг II–III вв. н. э., выделенным С. А. Яценко в отдельную группу ( Яценко , 2001. С. 81–83).

На последующих этапах плита использована вторично, однако установить их последовательность не представляется возможным. При этом очевидно, что все этапы связаны с горизонтальным применением плиты.

На втором этапе знак № 3 соединен с повредившей его, округлой в плане, жертвенной лункой13 и использован, таким образом, в качестве стока. Диаметр чашевидного углубления составляет 6–7 см, глубина 2–2,5 см.

На третьем этапе на лицевую и тыльную стороны плиты в технике граффито нанесены тамги и изображения, вырезанные предметом с тонким острым окончанием, вроде ножа, а также шиловидным инструментом ( Язиков и др. , 2023. С. 185. Рис. 7–9).

Знак № 4 (рис. 3: 4 ) расположен между тамгами 1 и 2, по очертаниям напоминает лучковую фибулу (№ 4). Относительно близкий знак известен среди тамг и производственных знаков IV–VIII вв. н. э. из Хорезма ( Яценко , 2001. Рис. 29: 101 ).

Знак № 5 (рис. 3: 5 ) расположен внутри тамги 3 (5 × 2,5 см). Вырезан, вероятно, в два приема. На первом из них вырезана «стрелка», увенчанная наклонной перекладиной и кружком, а на втором, уже другим инструментом, – горизонтальная линия и дуговидная линия под ней. Одна из наиболее близких аналогий знаку 5 – тамга на боспорском надгробии Ареты, жены Афенея, датирующемся I в. н. э. (КБН, 1965. С. 243, 244; CIRB 357; Соломоник , 1959. Кат. № 45, номер знака – 134), существует также ряд других, более отдаленных аналогий из Ольвии ( Драчук , 1975. Табл. IX: 665 ; XLVI: 121 , 122 ; LI: 94‒96 ).

На четвертом этапе нижняя часть лицевой поверхности плиты повторно отшлифована, а затем покрыта резаными линиями и царапинами, напоминающими линии раскройки или разделки. Линии нанесены в горизонтальном и диагональном направлениях, среди них встречено изображение стрелки, аналогичной знаку из святилища Байте III ( Яценко , 2017. Рис. 2: 211 ). Подобные, хаотично нанесенные, линии встречены как на антропоморфной стеле из Киль-Дере 1 ( Язиков и др. , 2023. С. 40. Рис. 26), так и при входе в храм святилища Байте III ( Яценко , 2019. Рис. 4: 7 ), прослеживаясь и на других плитах с сарматскими знаками.

На пятом этапе на тыльную сторону плиты нанесено несколько знаков, от двух из них, расположенных у края, сохранились только отдельные, слабо- различимые линии. Знаки № 6–8 расположены на наиболее сохранившемся участке первоначальной плоскости плиты:

Знак № 6 (рис. 3: 6 ) расположен у верхнего края плиты. Знак Т-образный, известен в Пантикапее ( Драчук , 1975. Табл. IV: 179 ; Яценко , 2001. Рис. 9: а, с ), в том числе на монетах Рискупорида VI ( Яценко , 2001. Рис. 7: 5 ), а также в Малой Азии (Там же. Рис. 32: 98 ), Южном Алтае (Там же. Рис. 35: в/37 ), Кой-Крыл-ган-кале (Там же. Рис. 27: 122 ), на керамике Капараса и Элхараса (Там же. Рис. 27: 53 ). Знак является одним из образующих элементов сложных «монограмм» иранских Сасанидов (Там же. Рис. 33: а ).

Знак № 7 (рис. 3: 7 ) сохранился плохо, расположен в центральной части плиты. Знак Є-образный, представляет две дуговидные, параллельные друг другу линии и две параллельные линии, расположенные перпендикулярно. В относительно близком начертании переданы тамги и производственные знаки VI–II вв. до н. э. бассейнов Амударьи и Сырдарьи, тамги на кирпичах северо-восточных крепостей Ирана (Там же. Рис. 27: 104 , 141, 161 ; 29: 24 ; 33: ԁ, 10 ). В различных вариациях распространен широко, однако его начертание двойными параллельными линиями специфично. В аналогичном стиле изображены линии и знаки на керченской стеле Сосия ( Соломоник , 1959. Кат. № 46), в Неаполе Скифском ( Драчук , 1975. Табл. VII: 474), Танаисе ( Яценко , 2001. Рис. 21: 1 ; 22: а ; Яценко, Раев , 2001. Рис. 1; 2), на оссуарии из могильника Совхоз 10 ( Стржелецкий и др. , 2005. Рис. 15: 7 ).

Знак № 8 (рис. 3: 8 ) сохранился плохо, расположен в центральной части плиты, под знаком № 7. Аналогичен тамге на антропоморфном надгробии № 6 из могильника Алма-Кермен (Заветнинский) ( Драчук , 1975. С. 102, 120. Табл. VI: 380 ; XXXI: 8 , 1 ; Волошинов , 2015. С. 258, 259. Рис. 2: 6 ; Яценко , 2021. Рис. 2: 3 ; 24: с ). Этот знак находит ряд аналогий в Пантикапее ( Драчук , 1975. Табл. VI: 381 , 382 ; XXXVIII: 297 ) и Танаисе ( Яценко , 2001. Рис. 22: Б ), Малой Азии (Там же. Рис. 32: 124 ). Близкими по начертанию являются также знаки в пещере Ак-Кая № 1 ( Соломоник , 1959. Кат. № 57, номер знака – 128, 129) и святилище Байте III ( Яценко , 2017. Рис. 2: 172‒174 ), Неаполе Скифском, Козырке, в могильниках Нейзац и Бакла, кургане Кубей ( Яценко , 2001. Рис. 6: 4, 5 ; 7: 17 ; 25: І, с ).

Шестой этап. Характер фрагментов отдельных, плохо сохранившихся на плите тамг говорит о том, что плита была разбита, вероятно, уже после нанесения всех вторичных знаков. По периметру тыльной стороны зафиксированы следы разнонаправленных ударов инструментом с шириной лезвия 3,5–5 см, которые позволяют предположить, что плита толщиной 14 см повреждена намеренно, с тщательным разрушением ее края.

На тыльной стороне плиты, вероятно, после ее разрушения, был высечен жертвенный сток.

Седьмой этап. Финальная стадия использования фрагмента плиты связана с его применением в закладе подбойной могилы в качестве строительного материала или апотропея.

Отдельные этапы использования плиты из Киль-Дере 1 частично согласуются со стадиями нанесения тамг, выделенными С. А. Яценко (Яценко, 2002. С. 82). Особое значение таких плит в древности подтверждается их многократным использованием, на что, в свою очередь, указывает разная глубина, величина и сохранность знаков14.

Таким образом, несмотря на небольшое количество знаков на плите, вполне очевидно, что нанесены они разными людьми и несколькими инструментами не одновременно, а в различные временные промежутки. Цель нанесения и смысловая нагрузка тамг до сих пор однозначно не определены. В. С. Драчук, указывая на основное содержание сарматских знаков как родовых, семейных либо именных, объясняет подобные случаи «практическими намерениями», исключая нанесение в «магических» целях. По его мнению, с помощью тамг обозначались жители определенного поселения или городища, в подобии «домовой книги». В этом случае знаки вырезались одновременно на специальных заметных предметах, сохранявшихся у представителей власти, на каменных плитах, вмурованных в стены, ворота, и т. д. ( Драчук , 1975. С. 108). По мнению С. А. Яценко и Б. А. Раева, «группа клановых знаков на плите в ряде случаев возникала практически одновременно, отражая некие общественно значимые коллективные акции (заключение договоров и соглашений, крупные торжества и т. п.), в которых участвовали даже боспорские цари (наличие их знаков) или их представители. Следы нескольких подобных акций образовывали, естественно, большее по размеру скопление. “Гакк” представителя определенного знатного клана заменял в этих случаях личную подпись в связи с произнесением клятвы. Некоторые знаки кланов изображались неоднократно и разными “почерками”» ( Яценко, Раев , 2001. С. 222)15.

Э. И. Соломоник, анализируя знаки на ольвийских львах, акцентировала внимание на соседство чашевидных углублений и тамгообразных знаков, размещавшихся иногда вокруг, предположила религиозно-культовое значение подобных граффито. По ее мнению, нанесение знаков на античные памятники происходило в результате их вторичного использования и, возможно, уже после разрушения архитектурных и скульптурных сооружений в результате нападения на Ольвию ( Соломоник , 1959. С. 96, 97).

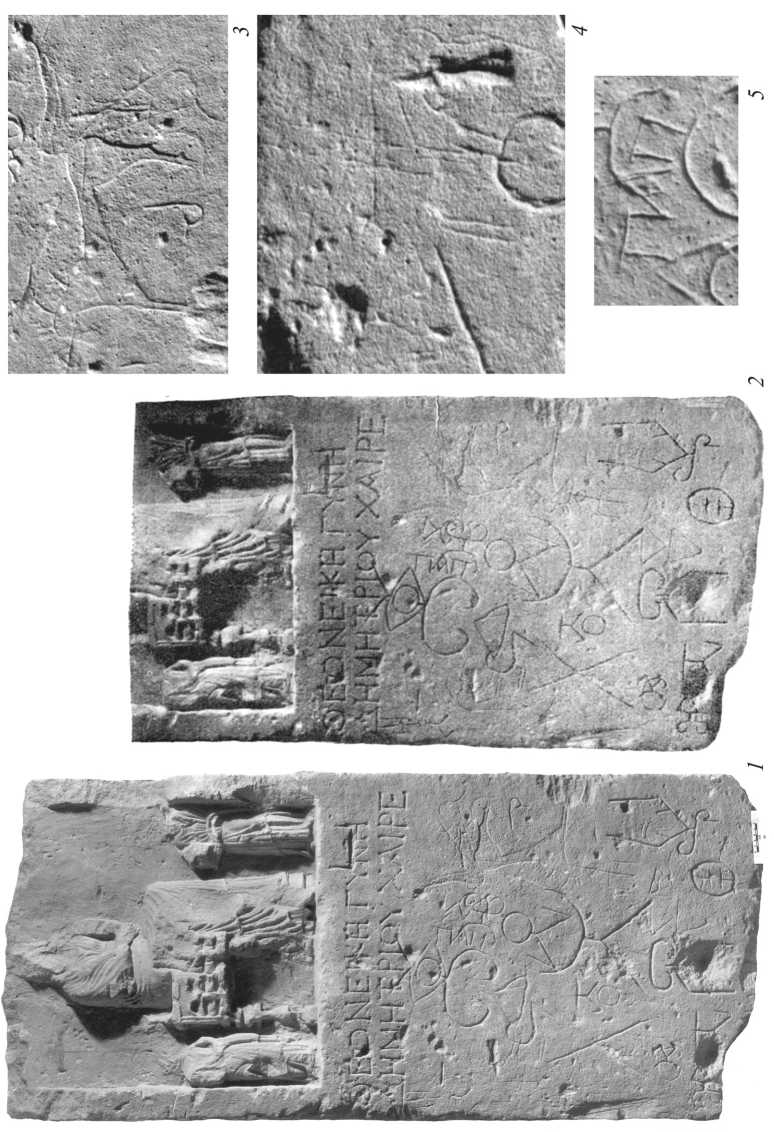

Указывая на вторичный характер использования ольвийских львов, Э. И. Со-ломоник высказала мнение, что подобными характеристиками обладают также отдельные пантикапейские надгробия (Там же). Речь идет о хорошо известных рельефах I в. н. э. с тамгообразными знаками – стеле Ареты, жены Афе-нея (КБН, 1965. С. 243, 244; CIRB-Album. 357; Соломоник, 1959. С. 100, 101. Кат. № 45; Яценко, 2001. С. 63, 64; 2002. С. 81, 82. Рис. 2) (рис. 4: 1–3), и Феоники, жены Деметрия (КБН, 1965, С. 274; CIRB-Album. 424; Соломоник, 1959. С. 99, 100. Кат. № 44; Яценко, 2002. С. 79, 81. Рис. 1) (рис. 5: 1–5). Э. И. Соломоник, ссылаясь на греческие буквы ПАП (рис. 5: 5), вырезанные среди тамг на стеле Феоники, предположила, что это начало имени одного из главных скифских богов Папая, а сама плита, таким образом, использовалась для религиозно-культовых целей (Соломоник, 1959. С. 100). При этом вторично использованные боспорские надгробия прошли своеобразную «подготовку» – тщательно, иногда до плоскости фона, с помощью многочисленных ударов сбиты и стесаны лица всех персонажей и розетка в тимпане, но греческие эпитафии остались практически нетронутыми. Помимо большого количества тамгообразных знаков, бытовавших до перв. пол. III в. н. э., порядок нанесения которых подробно рассмотрен С. А. Яценко (Яценко, 2002. С. 79–82), на надгробии Феоники вырезаны две жертвенные лунки, а на надгробии Ареты, уже поверх знаков, – сток, прорезавший плиту по всей ширине плиты. На лицевой стороне обеих стел вырезаны фигуры животных, отчетливо выраженные на надгробии Феоники (рис. 5: 3, 4), а также заметны округлые следы многочисленных ударов вторичного происхождения, наносившихся, вероятно, в ходе ритуальных действий. Наличие чашевидных углублений и стоков говорит о том, что оба надгробия использовались вторично в виде жертвенных плит (столиков) в горизонтальном положении.

Изображения животных на упомянутые боспорские надгробия нанесены одновременно со знаками боспорских царей перв. пол. III в. н. э. – Рискупори-да III или Иненсимея (Там же. С. 82). Помимо двух приведенных памятников сочетание тамг и, в отдельных случаях, изображений животных, чашевидных углублений и/или стоков встречено на плитах из Кривого Рога и Ольвии ( Со-ломоник , 1959. С. 76, 97–99. Кат. № 31, 43; Яценко и др. , 2022. С. 292, 279–297. Рис. 10), Неаполя Скифского ( Ачкинази , Пуздровский , 1994. С. 253–257. Рис. 3) (рис. 6: 1–3 ). На боковой грани одного из боспорских надгробий, вторично использованного в качестве жертвенника, о чем свидетельствует прямоугольное сквозное отверстие ( Волошинов , 2024. С. 66–79), повредившее эпитафию 343– 353 гг. н. э., вырезана голова быка и тамга ( Соломоник , 1959. С. 83. № 37; КБН, 1965. С. 157, 428, 429; CIRB 169, 744)16. Таким образом, ряд общих признаков памятников с многократно нанесенными знаками, позволяет предположить сходный формат использования подобных «энциклопедий» в качестве жертвенных плит или столов. К наиболее выраженным признакам следует отнести: наличие

Рис. 4. Боспорская стела Ареты, жены Афенея (I в. н. э.)

1 – верхняя часть стелы; 2, 3 – нижняя часть стелы с нанесенными тамгами и жертвенным стоком

Рис. 5. Боспорская стела Феоники, жены Деметрия (I в. н. э.)

1, 2 – стела с нанесенными тамгами и чашевидными углублениями; 3, 4 – изображения животных; 5 – греческая надпись

1 – Неаполь Скифский (по: Ачкинази, Пуздровский , 1994); 2 – Кривой Рог; 3 – Ольвия (по: Яценко и др. , 2022)

крупных первоначальных знаков17 и более мелких вторично нанесенных тамг, носящих разнонаправленный характер, наличие жертвенных стоков и/или чашевидных углублений18, в некоторых случаях – нанесение изображений животных. В нескольких случаях для нанесения знаков находили применение вторично использованные надгробия, отдельные из них, как плита из Киль-Дере 1, найдены на территории некрополей, что предварительно позволяет связать подобные «энциклопедии» тамг с постпогребальными обрядами варваров в римское время19.

Список литературы Плита с тамгообразными знаками из некрополя Киль-Дере 1

- Алексеев А. Ю., 2009. Каменный жертвенник или база антропоморфного изваяния? (к этнической принадлежности Келермесских курганов) // Эпоха раннего железа: сб. науч. тр. к 60-летию С. А. Скорого / Отв. ред. С. С. Бессонова. Киев; Полтава. С. 12-18. (Археология и древняя история Украины.).

- Алексеева Е. М., 2021. Некрополь античного города Горгиппии: комплекс гробниц рубежа II-III вв. н. э. М.; Вологда: Древности Севера. 351 с.

- Ачкинази А. В., Пуздровский А. Е., 1994. Плита с сарматскими знаками из Неаполя Скифского // Северо-Западный Крым в античную эпоху: сб. науч. тр. / Отв. ред. В. А. Кутайсов. Киев: Киевская Академия Евробизнеса. С. 253-257.

- Баранов В. И., Гарбуз И. А., 2012. Отчёт о проведении археологических исследований на могильнике Cкалистое III (Озёрное 2) в Бахчисарайском районе АР Крым (Украина) в 2011 году // Архив Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. Ф-1. Б/н.

- Волошинов А. А., 2015. Надгробная и вотивная скульптура городища Алма-Кермен и Заветнинского могильника // История и археология Крыма. Т. II. Сборник статей, посвященный памяти Александра Евгеньевича Пуздровского / Отв. ред. В. В. Майко. Симферополь. С. 270-294.