Плитка с антропоморфным изображением с поселения Тыткескень-2 (хронологический и технологический аспекты "торгажакской" традиции на территории Саяно-Алтайского нагорья)

Автор: Кирюшин Ю.Ф., Волков П.В., Кирюшин К.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 (25), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522516

IDR: 14522516 | УДК: 903.27

Текст статьи Плитка с антропоморфным изображением с поселения Тыткескень-2 (хронологический и технологический аспекты "торгажакской" традиции на территории Саяно-Алтайского нагорья)

Представительная коллекция гравированных галек, полученная во время раскопок на поселении Торга-жак (XI–IX вв. до н.э.) на среднем Енисее [Савинов, 1996, с. 46; 2003, с. 50], стала своеобразным эталоном, с которым сравнивают все подобные находки. Орнаментированные гальки и плитки, найденные на территории Саяно-Алтайского нагорья, в количественном отношении не сопоставимы с этой коллекцией [Савинов, 2003, с. 52]. В данной работе мы не собираемся всесторонне рассматривать проблему возникновения “торгажакской” традиции, а остановимся только на технологическом и хронологическом аспектах.

История изучения поселения Тыткескень-2

Памятник находится в среднем течении Катуни на второй левобережной надпойменной террасе, на правом берегу ручья Тыткескень, в его предустье-вой части. Общая площадь поселения составляет ок. 6 тыс. м2. Открыто оно М.Т. Абдулганеевым в 1983 г. [1985, с. 189]. За 1984–1986 гг. А.Л. Кунгуровым и Н.Ю. Кунгуровой небольшими раскопами было вскрыто около 70 м2 площади поселения [1986], а с 1988 по 1994 г. под руководством Ю.Ф. Кирюшина стационарными раскопами – более 1066 м2 [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., 1993, с. 25]. Вся исследуемая площадь вскрыта до аллювия, который представляет собой крупный речной песок (фракции от 0,05 до 10 мм) с галечниково-глыбовым материалом хорошей окатанности. Общая мощность вскрытых отложений составляет от 0,45 до 2,6 м [Барышников, Кирюшин, 1990, с. 26–27].

Памятник имеет сложную стратиграфию. В ходе работ на поселении Тыткескень-2 отмечена одна особенность: наибольшая мощность песков эолового происхождения, достигающая 1,6 м, наблюдается в северо-восточной части раскопа ближе к руслу Катуни; здесь они образуют эоловую гряду [Барышников, Малолетко, 1997, рис. 61]. Слои, вмещающие археологические находки, выделяются в разрезах более темным цветом за счет большей гу-мусированности. Стерильные прослойки эолового песка более светлые, их мощно сть между культурными горизонтами в этой части раскопа до стигает 0,4 м. Ближе к склону горы толща песков эолового

происхождения уменьшается, постепенно сходя на нет [Барышников, Кирюшин, 1990, рис. 2].

Планиграфические и стратиграфические условия залегания сланцевой плитки с антропоморфным изображением

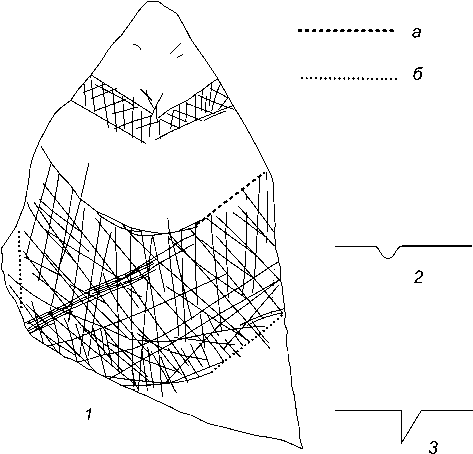

В 1988 г. было раскопано долговременное жилище № 1 полуземляночного типа [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., 1993, с. 25; Кирюшин, 2004, с. 11]. Его заполнение отличалось по цвету за счет большей гу-мусированности от слоя слабогумусированной супеси, в который оно врезано. Этот слой содержал находки, относящиеся к развитому неолиту. На границе заполнения жилища и слабогумусированной супеси был собран материал, названный комплексом 5А. Он образовался в результате механического смешения артефактов эпохи развитого неолита, залегавших в слое слабогумусированной супеси, и большемыс-ских из жилища № 1, которые относятся к энеолиту [Там же]. Комплекс 5А содержит сланцевую плитку с прорезанным орнаментом (рис. 1).

Описание находки

Материал, который использовался для изготовления изделия, – гидрослюдистый сланец, сильно песчанистый, переходный от глинистых сланцев к силици-товым (определения выполнены старшим научным сотрудником ИАЭт СО РАН канд. геол.-мин. наук Н.А. Кулик).

Плитка плоская, подтреугольной формы, толщиной 3,5 мм, длиной 49, шириной 28,5 мм. Орнамент выгравирован на одной стороне. Она подшлифована. Необходимо особо отметить, что эта сторона плитки покрыта тонким слоем карбонатного налета (следы подтяжки карбонатов грунтовыми водами), причем он находится и внутри прочерченных линий, создающих орнамент.

На плитке визуально просматривались изобразительные поля (верхнее и нижнее). Наверху в узкой ее части видна лента в форме угла, орнаментированная ромбами, внизу в широкой части – дугообразная полоса, также заполненная ромбами.

Результаты трасологического обследования плитки

На орнаментированной поверхности плитки в некоторых случаях линии, образовавшиеся в процессе шлифовки и прочерченные при нанесении орнамен-

Рис. 1. Сланцевая плитка с антропоморфным изображением с поселения Тыткескень-2.

та, визуально неразличимы. В результате трасологического анализа установлено, что первые имеют в профильном сечении сглаженное дно и борта (рис. 2, 2 ), а вторые, прорезанные острым, предположительно металлическим, предметом, – остросужающееся дно и угловатое сопряжение стенки желоба и поверхности камня (рис. 2, 3 ). Отчетливая дифференциация по указанным выше признакам позволяет легко отличить линейные следы шлифовки и, исключив их, представить схему орнаментальной композиции (рис. 2, 1 ).

Нижнее изобразительное поле состоит из двух частей (верхней и нижней), разделенных несколькими линиями, направленными от боковых краев к центральной оси плитки. Оно все покрыто сеточкой из ромбов; нижняя часть дополнительно подработана короткими вертикальными штрихами (“бахрома”). Слева направо и снизу вверх проходит диагональная полоса, т.н. перевязь, образованная 15–20 линиями. Трасологическое исследование позволило определить последовательность нанесения орнамента нижнего поля. Сначала были выполнены сеточка из ромбов и “перевязь”, по сле этого

0 3 cм

Рис. 2. Схема орнаментальной композиции плитки ( 1 ) и профильное сечение линейных следов шлифовки ( 2 ) и прорезанных линий ( 3 ).

а – линия, образованная тремя-четырьмя проходами резчика; б – линии, образованные двумя проходами резчика.

прочерчены верхняя и нижняя линии, оконтурива-ющие орнаментальное поле, в последнюю очередь сделана “бахрома”. Последовательность нанесения диагональных линий, образующих “перевязь”, установить не удалось .

В верхней части плитки немного выше ленты, орнаментированной ромбами, в месте изгиба прорезаны четыре линии, которые под острым углом сходятся друг с другом. По нашему мнению, этими линиями древний мастер изобразил рот человека. Трасологическое исследование плитки позволило выявить детали, которые не просматривались при визуальном осмотре. В верхней узкой части плитки выявлены три короткие линии (одна слева и две справа), ориентированные от ее краев с наклоном к вертикальной оси (рис. 2, 1 ). По нашему мнению, они обозначают глаза человека.

Почти все линии выполнены одинарным проходом резчика по обрабатываемому материалу, лишь одна – тремя-четырьмя (рис. 2, 1, а) и две – двумя (рис. 2, 1, б). По всему периметру следы резчика незначительно выходят на торцовую плоскость плитки, что свидетельствует о цельности артефакта (его сохранности в нефрагментированном состоянии).

Датировка плитки

При датировке этого артефакта определяющую роль играют результаты трасологического анализа. С большой долей вероятности можно утверждать, что орнамент на плитке прорезан металлическим ножом. Это обстоятельство согласуется с данными полевых наблюдений и уже отмечалось авторами статьи [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., 1993, с. 25; Кирюшин, 2004, с. 11]. Как уже говорилось выше, комплекс 5А смешанный, большая его часть относится к развитому неолиту, но присутствуют артефакты и более позднего времени (энеолита). К сожалению, пока мы не имеем радиоуглеродных дат для жилища № 1 третьего культурного горизонта. Для материалов финального неолита есть две даты (см. таблицу ).

Жилище № 1 третьего горизонта, по нашему мнению, датируется концом IV – началом III тыс. до н.э. В коллекциях каменного инвентаря из этого жилища прослеживаются изменения в технике расщепления камня по сравнению с более ранними неолитическими комплексами. При снятии крупных пластин применялись ударные техники с использованием посредника из рога или кости [Кирюшин, 2004, с. 13]. По сравнению с неолитическими слоями увеличивается количество бифасов, наконечников стрел и крупных пластин, в орудийном наборе уменьшается доля острий и резцов [Там же, с. 20]. Металлическое шило, найденное в заполнении жилища № 1, позволило нам отнести большемысские комплексы к энеолиту [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., 1993, с. 25; Кирюшин, 2004, с. 16]. Выдвинутое в результате трасологического исследования артефакта предположение об использовании в качестве орудия для нанесения орнамента металлического ножа согласуется с ранее сделанными выводами об энеолитиче-ском возрасте большемысских материалов поселения Тытке скень-2.

Результаты датирования костей животных из заполнения жилища горизонта 4

|

Шифр |

Период полураспада 14С = 5 570 лет |

Возраст, лет до н.э. |

Период полураспада 14С = 5 730 лет |

Возраст, лет до н.э. |

|

СОАН-5148 |

5 360 ± 90 |

3 410 ± 90 |

5 520 ± 90 |

3 570 ± 90 |

|

ГИН-8456 |

5 430 ± 140 |

3 480 ± 140 |

5 590 ± 140 |

3 640 ± 140 |

Аналоги среди галек и плиток “торгажакского” типа и проблемы их датировки

Наиболее ранними аналогами рассматриваемой находки на территории Алтая являются плитки с процарапанным орнаментом с поселения Корначак-2 на Чумыше (район Присалаирья). По углю из очага этого поселения получена радиоуглеродная дата 7 340 ± 175 л.н. (5 390 лет до н.э.) [Кунгуров, 1997, с. 102]. Плитки с Корначака-2, по нашему мнению, не относятся к собственно торгажакской традиции. Д.Г. Савинов считает их “мнимыми аналогами” [2003, с. 52], и мы с ним согласны. Вместе с тем эти находки свидетельствуют о традиции орнаментирования плиток уже в неолите.

Орнаментированные гальки сейчас известны на средней Катуни (поселение Усть-Куюм). Н.Ю. Кунгурова датирует их IV тыс. до н.э. [2003, с. 81, 84] и относит, как и Д.Г. Савинов, к торгажакской традиции [Там же, с. 83; Савинов, 2003, с. 52]. Среди них выделяются гальки с геометрическим орнаментом, сходные с торгажакскими изделиями [Савинов, 2003, рис. 10]; встречаются экземпляры с пояском из треугольников, обращенных вершинами вниз, обнаруживающие аналогии среди галек первой группы (антропоморфные изображения) с поселения Торгажак. По нашему мнению, отнесение галек с Усть-Куюма к торгажакской традиции несколько условно, т.к. черты сходства очень незначительны и просматриваются только на уровне отдельных элементов композиции. На наш взгляд, эти изделия отражают определенный этап в развитии традиции гравировки галек от более ранних “мнимых аналогов” к собственно торгажакским.

Плитка с Тыткескеня-2 вне всяких сомнений относится к собственно торгажакской традиции. Здесь мы можем наблюдать не просто сходство отдельных элементов композиции, а практически тождественную картину. Наиболее близкие аналоги рассматриваемого изделия находим среди галек первой группы с поселения Торгажак (антропоморфные изображения) [Савинов, 1996, табл. XXIII, 3; XXIV, 5, 6; XXV, 7, 8]. У плитки с Тыткескеня отсутствует “шапочка”, но есть “лицо”, выделенное лентой из ромбов, на котором обозначены глаза и рот. На нижнем орнаментальном поле, разделенном на две горизонтальные части, просматривается “бахрома” и четко видна “перевязь”. Плитка с поселения Тыткескень-2 имеет много общего с гальками Торгажака, начиная с формы и заканчивая отдельными элементами композиции. Различия только в характере заготовки (плитка, а не галька).

Орнаментированные плитки найдены на поселении Тоора-Даш в Туве. Сломанная пластинка из окаменевшего дерева с процарапанным орнаментом встречена в неолитиче ском слое [Семёнов, 1992, с. 103, рис. 20, 13]; две плитки с геометрическим узором обнаружены в шестом и седьмом горизонтах, относящихся к окуневской культуре [Там же, с. 102, рис. 19, 3, 4]. В.А. Семёнов также пишет о подобных находках из девятого и десятого слоев поселения Тоора-Даш [2000, с. 138]. Десятый он датирует скифским временем [Там же, с. 139]. Орнаментированные гальки встречены на поселениях Хадынных-1 (окуневская культура) и Этекшил (эпоха бронзы) в Туве [Семёнов, 1992, с. 102, рис. 19, 1, 2, 5, 7, 8].

Д.Г. Савинов поставил под сомнение датировки находок с поселений Усть-Куюм, Тоора-Даш, Этекшил, предложенные авторами раскопок [2003, с. 51]. Мы не беремся судить о возрасте плиток и галек с по следних двух памятников, а относительно коллекции Усть-Куюма согласны с Д.Г. Савиновым, что она может датироваться более поздним временем. Неолитический возраст плиток с поселения Корначак-2 и энеолитический плитки с Тыткескеня-2 у нас на этом этапе исследований не вызывают сомнений. К сожалению, пока нет данных о трасологическом анализе изделий с поселений Усть-Куюм и Корначак-2. Возможно, подобное исследование будет проведено в будущем, что позволит уточнить датировку этих коллекций.

Основные выводы

Орнаментированная плитка с поселения Тыткес-кень-2, по нашему мнению, отно сится к эпохе энеолита и датируется концом IV – началом III тыс. до н.э. Как справедливо отмечал Д.Г. Савинов, орнаментированные гальки, аналогичные торга-жакским, с территории Саяно-Алтайского нагорья в количе ственном отношении не сопоставимы с найденными на поселении Торгажак [Савинов, 2003, с. 52]. Вместе с тем число таких находок продолжает увеличиваться. На современном этапе изучения проблемы мы можем констатировать, что изготовление орнаментированных галек и плиток (“мнимые аналоги”) на территории СаяноАлтайского нагорья зарождается в эпоху неолита, а не финальной бронзы. В энеолитических материалах поселения Тыткескень-2 мы встречаем образец, аналогичный торгажакским галькам. По нашему мнению, это может свидетельствовать о сходстве культурных традиций и идеологических (религиозных) представлений населения СаяноАлтайского нагорья в эпоху энеолита и поздней бронзы.