Плюсы и минусы компьютерного обучения на семинарах по русскому языку и культуре речи в высшей школе

Автор: Иванова Ирина Сергеевна

Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej

Рубрика: Теория медиа

Статья в выпуске: 29, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье указывается, что цифровизация образования - это вызов объективной реальности. Автор делает обзор электронных систем образования, выделяет плюсы и минусы компьютерного обучения, рассматривает особенности коммуникаций «Человек-машина» и « Человек-человек».

Цифровизация, компьютерное обучение, коммуникация, воспитание, сочинение, эссе, личность, смешанное обучение

Короткий адрес: https://sciup.org/147218109

IDR: 147218109 | УДК: 80

Текст научной статьи Плюсы и минусы компьютерного обучения на семинарах по русскому языку и культуре речи в высшей школе

Одними из наиболее распространенных информационных источников являются СМИ, в частности, сохраняющее на протяжении долгих лет лидирующие позиции телевидение [1]. Телевизионные возможности управления обществом прочно освоены и используются многими науками для достижения собственных целей. Анализ опыта использования телевидения в формировании мировоззренческих и поведенческих реакций позволил исследователям рассмотреть в нем образовательный компонент – потенциал, который не используется в полной мере.

Важным условием осуществления эффективного медиаобразовательного процесса выступает осознанность всех участников его уникальности и значимости [2, С. 68]. При этом основная информационно-образовательная нагрузка возлагается на редакции, так как именно их понимание медиаобразовательных задач является ключевым фактором успешной реализации медиаобразования.

Анализ ситуации на российском телевидении позволил отметить отстраненность производителей молодежного контента от возлагаемых на них медиаобразовательных задач. Для подтверждения данного факта автором был организован экспертный опрос представителей редакционных групп телевизионного контента на предмет установления их понимания и степени вовлеченности в процесс медиаобразования.

Цель исследования - установить осознанность, понимание сущности и назначения медиаобразовательной деятельности телевизионными редакциями.

Общее количество респондентов составило семь человек. В их состав вошли: шеф-редактор телепрограммы «Секретная папка» (канал «Звезда»), шеф-редактор утреннего вещания (канал «МУЗ-ТВ»), младший музыкальный редактор (канал «МУЗ-ТВ»), руководитель интернет-проектов (канал «Пятница»), продюсер программы «Что? Где? Когда?», начальник отдела информационной политики (информагентство «Известия»), корректор текстов (канал «МУЗ-ТВ»).

Анкета для экспертов построена на сочетании вопросов разных типов, для отражения степени вовлеченности в тематику исследования. Стоит отметить, что респонденты более охотно отвечали на закрытые вопросы, в то время как открытые вопросы вызывали скованность и замешательство.

Данные анкетирования экспертов были обработаны путем логического сопоставления и представлены в обобщенном виде для установления единого мнения относительно исследовательского вопроса.

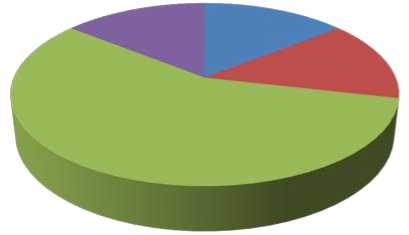

Первый вопрос исследования: «Знаете ли Вы что-то о медиаобразовании?», показал результаты, представленные на рисунке 1.

Знаете ли Вы что-то о медиаобразовании?

Да, хорошо знаю

■ Да, что-то слышал

Слышал, но не очень понимаю, что это такое

Не знаю, не читал нигде

Рисунок 1. «Знаете ли Вы что-то о медиаобразовании?»

Все эксперты в той или иной степени обладают знаниями о медиаобразовании, но их представление о его сущности и назначении имеют вариации. Так, часть респондентов, предполагают, что основной задачей медиаобразования является установление эффективной коммуникации с аудиторией, поддержание ее интереса на основе потребностей, на что отчасти направлена работа телевизионных редакций.

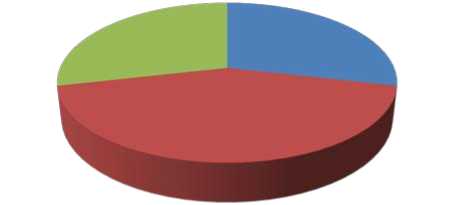

Вторым вопросом экспертам было предложено сформулировать определение медиаобразования, что вызвало сложности у абсолютного большинства. При этом в третьем вопросе они отмечают важность развития медиаобразовательного направления в России (рисунок 2).

Рисунок 2. «Считаете ли Вы необходимым использование современных СМИ в целях повышения медиаграмотности молодежи?»

Для подтверждения данных о низкой степени осознанности представителей редакций об основных задачах медиаобразования на телевидении приведем несколько определений, сформулированных респондентами:

«Медиаобразование молодежи – это способ достигнуть эффективной коммуникации от аудитории, возможность донести до них основы своей деятельности и получить обратную связь».

«Медиаобразование

–

это научное направление позволяющее

оптимизировать работу СМИ с целевой аудиторией».

«Медиаобразование – это понимание гражданами основных основ медиапродуктов, их способность взаимодействовать с ними и получать необходимую для развития личности информацию».

Ответы экспертов на вопрос о том, отвечает ли современное телевидение медиаобразовательным потребностям молодежи, показал результаты, представленные на рисунке 3.

Как Вы считаете, отвечает ли телевидение в России медиаобразовательным потребностям молодежи?

-

■ Да

-

■ Скорее да

-

■ Скорее нет

-

■ Нет

Рисунок 3. «Как Вы считаете, отвечает ли телевидение в России медиаобразовательным потребностям молодежи?»

Эксперты отмечают, что молодежные телепрограммы пользуются высокой степенью популярности, так как затрагивают те стороны жизни, которые интересуют молодых людей. По замечанию одного из экспертов: «Создание молодежных телепроектов – приоритетное направление российского телевидения. Молодежь – это наше будущее, представляющее потенциал для развития в государственном масштабе. Именно их вовлеченность во многие общественные процессы является гарантом развития и эффективного функционирования всех систем… Молодые люди весьма своеобразны в своих предпочтениях, поэтому наша задача не только привлечь их внимание, но и побудить к действию».

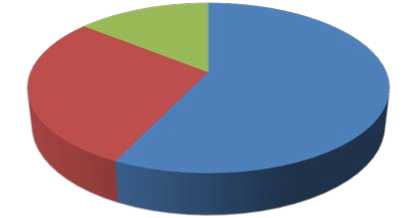

Вопрос «Практикуете ли вы на своем телеканале создание специальных телевизионных проектов для молодежи?», показал результаты, представленные на рисунке 4.

Практикуете ли вы на своем телеканале создание специальных телевизионных проектов для молодежи?

-

■ Да, практикуем

-

■ Нет, не практикуем

-

■ У нас есть проекты общей

направленности, в том числе

и на молодежную аудиторию

-

■ Это не наша целевая

аудитория

-

Рисунок 4. «Практикуете ли вы на своем телеканале создание специальных телевизионных проектов для молодежи?»

Ответы экспертов позволяют сделать вывод о том, что многие российские телеканалы ориентированы на привлечение разных категорий граждан. При этом специализированные проекты для молодежной аудитории носят весьма хаотичный характер и не рассматриваются как приоритетное направление.

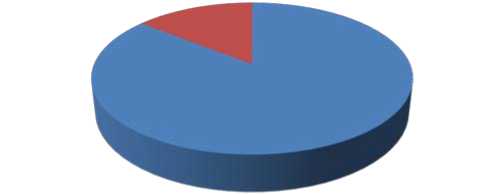

Вопрос «Рассматривали ли вы возможность применения зарубежного опыта медиаобразования на практике?», показал результаты, представленные на рисунке 5.

Рассматривали ли вы возможность применения зарубежного опыта медиаобразования на практике?

■ Да ■ Нет

Рисунок 5. «Рассматривали ли вы возможность применения зарубежного опыта медиаобразования на практике?»

На графике видно, что большинство специалистов телевизионного дела сталкивались с возможностью изучения практического опыта взаимодействия с молодежной аудиторией на примере зарубежного телевидения. При этом эксперты отмечают трудности реализации медиаобразовательных технологий в России: «Все прекрасно понимают, что наше телевидение - это бизнес. Очень прибыльный бизнес. Все каналы функционируют на коммерческой основе, в то время как за рубежом в этот процесс активно вовлечено правительство… Отдельные техники могут быть реализованы, но систематическая медиаобразовательная работа с аудиторией потребует от телеканалов изменения основ своей деятельности, что нарушит сложившийся годами ход вещей… Не многие профессионалы к этому готовы».

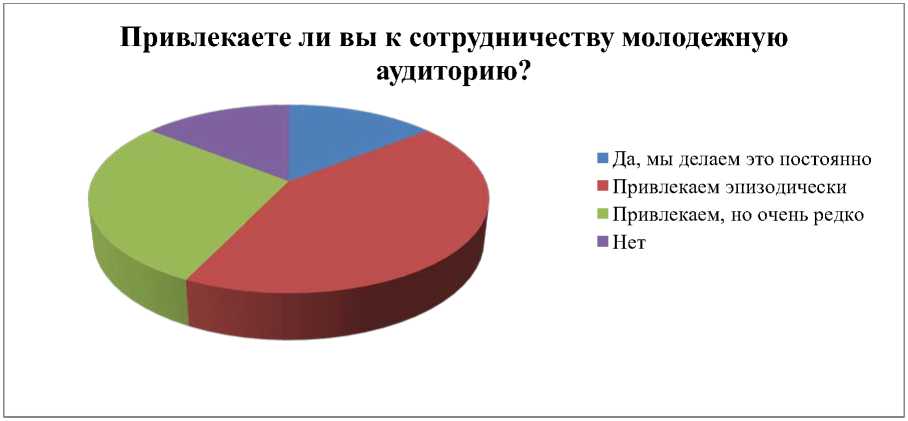

Вопрос «Привлекаете ли к сотрудничеству молодежную аудиторию?», показал результаты, представленные на рисунке 6.

Рисунок 6. «Привлекаете ли вы к сотрудничеству молодежную аудиторию?»

Большая часть экспертов в той или иной степени организуют сотрудничество с молодежью. При этом они отмечают, что чаще всего организуется привлечение как участников шоу-программ. Уточняющий вопрос: «Используете ли вы молодежь в качестве соавторов программ?», показал отсутствие данной практики. По замечанию одного из экспертов: «Молодые люди нередко обладают оригинальными идеями, но их реализация не находит материального подкрепления».

Вопрос «Видите ли вы перспективы развития системы медиаобразования для молодежи в рамках российского телевидения?», показал результаты, представленные на рисунке 7.

Видите ли вы перспективы развития системы медиаобразования для молодежи в рамках российского телевидения?

-

■ Да, это очень перспективно и востребовано

-

■ Да, это полезный опыт для редакции

-

■ Нет, вряд ли редакция будет заниматься этим системно

-

■ У этого направления в СМИ нет никаких перспектив

Рисунок 7. «Видите ли вы перспективы развития системы медиаобразования для молодежи в рамках российского телевидения?»

Все эксперты солидарны во мнении, что медиаобразование на телевидении необходимо развивать, но пути этого развития предположить сложно. Один из экспертов отмечает, что «... исключить коммерческую основу из современного телевидения невозможно, следовательно, для становления медиаобразования на телевидении необходимо подчеркнуть не только его социальную значимость, но и мотивированность на получение прибыли… Это новое для нас направление, требующие расширения штата для плодотворного сотрудничества… Боюсь сегодня к этому готовы не все».

Таким образом, по результатам общения с экспертными представителями российского телевидения можно сделать заключение об их низкой заинтересованности в развитии данного направления. Медиаобразование предполагает всестороннюю безвозмездную деятельность по развитию медиаграмотности молодой аудитории и прививания им основ медиакультуры, что, учитывая коммерческую основу современного телевидения, не представляется возможным.

Список литературы Плюсы и минусы компьютерного обучения на семинарах по русскому языку и культуре речи в высшей школе

- Е. П. Бугрий. Качество образования в высшей школе: проблемы и способы решения. https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvo-obrazovaniya-v-vysshey-shkole-problemy-i-sposoby-resheniya(Дата обращения 10.10.2019).

- С. Бударина. Что такое биополе человека? Как восстановить биополе человека? https://www.syl.ru/article/166386/new_chto-takoe-biopole-cheloveka-kak-vosstanovit-biopole-cheloveka (Дата обращения 10.10.2019).

- Е. М. Ермолаев, Свергун. Красота и сила слова https://studylib.ru/doc/89158/3.-sila-slova(Дата обращения 10.10.2019).

- Иванова И. С. Искусство как преображение действительности. М.: У Никитских ворот. С. 256.

- Г. И. Пашкова. Компьютерные средства обучения орфографии в работе современного учителя. https://cyberleninka.ru/article/v/kompyuternye-sredstva-obucheniya-orfografii-v-rabote-sovremennogo-uchitelya(Дата обращения 11.10.2019).

- Д. Э. Розенталь. Справочник по правописанию и языковой правке http://www.rosental-book.ru/ortho_i.html (Дата обращения 11.10.2019).

- Русский язык https://clck.ru/Jus2E (Дата обращения 11.10.2019).

- Н. А. Рыбакова. Личность современного педагога в развивающемся обществе http://psychology.snauka.ru/2016/12/7543 (Дата обращения 20.10.2019).

- Н. А. Рыбакова. Сущность самоактуализации педагога с позиций гуманистического подхода. https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=15183 (Дата обращения 20.10.2019).

- О. В. Сакадынец,С. В. Купряшова, Л. В. Зайцева. Использование смешанного обучения на уроках русского языка и литературы в средней школе.

- В. А. Ситаров. Воспитание жизнеспособных поколений: позиция И. М. Ильинского.

- Б. Е. Стариченко, И. Н.Семенова, А. В. Слепухин. О соотношении понятий электронного обучения в высшей школе.

- А. Р. Табулдинова. Традиционные и информационные технологии в практике преподавания курса " Русский язык и культура речи"

- Т. М. Ткачёва. Роль личности преподавателя в обеспечении качества профессиональной подготовки выпускников ВУЗА. http://www.lib.madi.ru/fel/fel1/fel15E312.pdf (Дата обращения 10.10.2019).

- А. Г. Шушаников. Создание информационно-образовательной среды - новый этап языковой подготовки.