По следам исследований. Часть II

Автор: Засецкая Ирина Петровна

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Критика и дискуссии

Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Данная статья представляет собой вторую часть критического обзора работ из № 2 (том 18) Нижневолжского археологического вестника, который вышел в свет в 2019 г. и был посвящен юбилею И.П. Засецкой. В данном исследовании рассматриваются статьи, тематика которых связана с эпохой Великого переселения народов.

Эпоха великого переселения народов, дискуссия, гунны, постгуннский период, погребальный инвентарь

Короткий адрес: https://sciup.org/149146894

IDR: 149146894 | УДК: 930.26(100):94(369.1) | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2024.4.8

Текст научной статьи По следам исследований. Часть II

DOI:

Цитирование. Засецкая И. П., 2024. По следам исследований. Часть II // Нижневолжский археологический вестник. Т. 23, № 4. С. 189–208. DOI:

Данная статья, как явствует из ее названия, является продолжением рецензии на № 2 (том 18) журнала «Нижневолжский археологический вестник», выпущенный в 2019 г. к мо-

ему юбилею. В ответ на проявленное ко мне уважение со стороны многих моих коллег и друзей, которые приняли участие в этом номере, мне захотелось написать небольшие от- зывы на эти работы, отметив их достоинства и те дискуссионные вопросы, которые, по моему мнению, требуют дальнейшего изучения.

Напомню, что работа «По следам исследований. Часть I» [Засецкая, 2023] была посвящена статьям, связанным со скифо-сарматским периодом (VII в. до н.э. – II в. н.э); вторая часть, как и было изначально запланировано, – эпохе Великого переселения народов (конец IV – V в. н.э.).

***

В первую очередь мне хотелось бы остановиться на работе Александра Ильича Айбабина «Гунны в равнинном Крыму» [Айбабин, 2019], которая посвящена проблемам датировки проникновения гуннов на территорию Крымского полуострова. В качестве доказательной базы автор использует письменные источники и археологические предметы, обнаруженные в гуннских погребениях, расположенных на равнинных землях Крыма.

Хочу подчеркнуть, что завоевательные походы гуннов продолжались в течение короткого периода, но привели к радикальному изменению этнокультурного ландшафта в Крымском регионе: как сообщает Аммиан Марцел-лин, нашествие гуннов в Европу было устрашающим. Сначала напав на сарматов и аланов, населявших южнорусские степи, они уничтожили местное население, в результате чего на данных территориях навсегда прекратило свое существование многовековое объединение сармато-аланских племен. Под натиском гуннов бежали на запад готские племена, населявшие Поднепровье (остготы) и Поднест-ровье (везиготы) [Засецкая, 1994, с. 132–161].

Несомненной заслугой автора является введение в научный оборот сирийских источников, которые были опубликованы Н.В. Пи-гулевской в 1941 г. [Айбабин, 2019, с. 49; Пи-гулевская, 1941, с. 40–41]. Признаюсь, мне данная работа действительно не была известна. Однако в связи с этим возникает вопрос: по какой причине «большинство археологов», например В.Ф. Гайдукевич, А.Л., Якобсон, Д.Б. Шелов, В.Д. Блаватский [Айбабин, 2019, с. 48, 57–58], игнорировали столь интересные свидетельства? Были ли они им также незнакомы, или вышеперечисленные ученые счи- тали их не вполне достоверными? Полагаю, что следовало подробнее остановиться на анализе самих материалов из статьи Н.В. Пигу-левской и указать причины, по которым их не принимали во внимание. Вместе с тем новая дата – 395 год, предложенная Н.В. Пигулевс-кой, которая, по мнению А.И. Айбабина, является более реалистичной, не вносит принципиальных изменений в историю появления гуннов в Крыму, поскольку хронологические рамки этого события всегда определялись шире, чем предположительный период 370–378 гг., а именно – последней четвертью IV века.

В этой связи особый интерес представляет комплекс вещей, обнаруженных в тайнике склепа 145 на Боспорском некрополе, где были обнаружены серебряные и золотые вещи, в том числе исполненные в технике перегородчатой инкрустации [Засецкая, 1993, табл. 12–20], а именно: серебряная чаша, изготовленная в честь 20-летия цезарства Констанция II (343 г.), предметы конского снаряжения, золотые навершия мечей, пластины от ножен, а также бронзовые позолоченные ум-боны и серебряные рукояти воинских щитов. Среди находок была обнаружена индикация монеты Валентиниана II (375–392), что ограничивает время создания тайника, который не мог быть сооружен раньше 375 г., но, по моему суждению, вряд ли намного позднее 392 года. В любом случае причиной сокрытия, предположительно родственниками умершего, ценных вещей должно было послужить какое-то надвигающееся катастрофическое событие. И скорее всего, это было связано с угрозой, приближающейся со стороны степей, – нашествием гуннов.

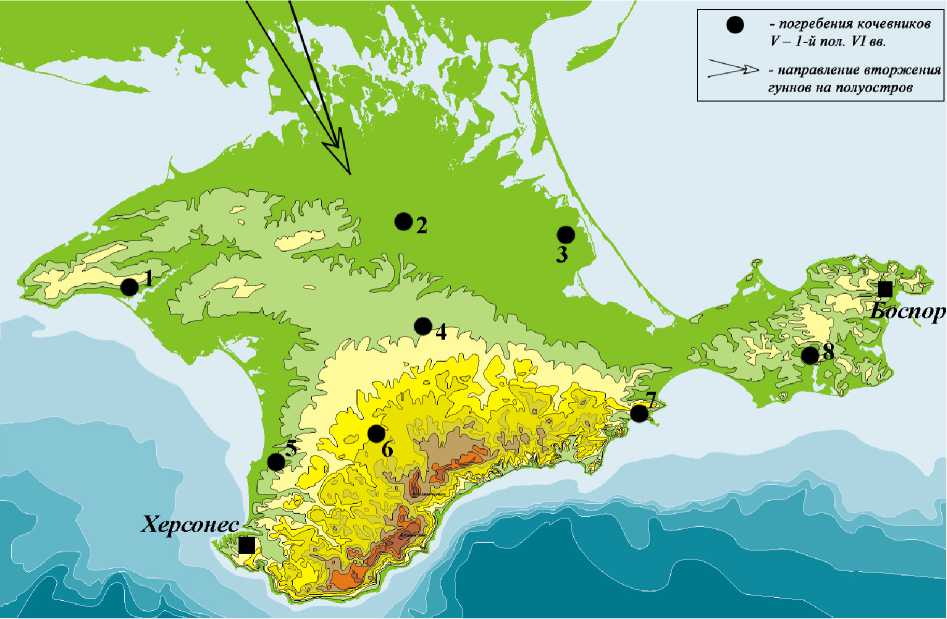

Теперь обратимся к вопросу датировки памятников, связанных с пришествием гуннов в равнинный Крым, которую приводит А.И. Айбабин: IV–V вв. н.э. [Айбабин, 2019, с. 50]. Прежде всего, бросается в глаза, что выделенные им захоронения представляют собой одиночные памятники, разбросанные по всей территории равнинного Крыма (см. рис. 1), от Черноморья до Керчи. При этом он отмечает одну общую особенность выявленных захоронений юношей-подростков: для их погребения были использованы уже существовавшие античные склепы, скифские подбойные могилы и т. п.

Рис. 1. Крым в V – начале VI в. (по: [Айбабин, 2019, с. 52, рис. 1])

Fig. 1. Crimea in the 5th – early 4th centuries (after: [Aibabin, 2019, p. 52, fig. 1])

Подобную картину дисперсии гуннских погребений мы наблюдаем и на территории южнорусских степей (от Поднепровья до Нижнего Поволжья), что, вероятно, можно объяснить сравнительно недолгим существованием племенного объединения гуннов (375– 453 гг.), по сути распавшегося со смертью Аттилы. Часть погребений А.И. Айбабин датирует концом IV – первой половиной V века. Исключением является погребение у с. Чи-каренко, которое на основе обнаруженной там амфоры автор совершенно справедливо датирует первой половиной VI в., то есть относит ко времени, когда гуннский союз уже прекратил свое существование.

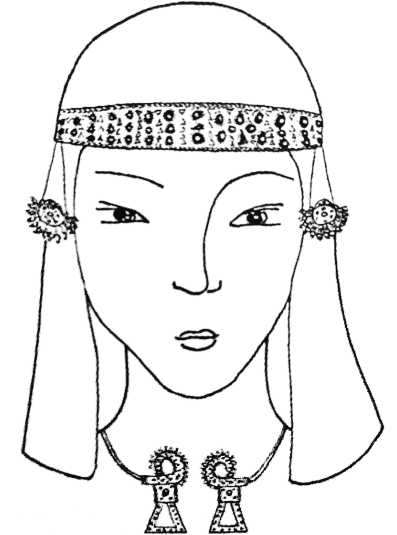

Второй половиной V в. он также датирует захоронения у городища Беляус и погребение у д. Марфовка в Керчи. В свое время оба эти памятника были датированы мною первой половиной V в. [Засецкая 1994, с. 112–113]. Особый интерес представляет захоронение у д. Марфовка, где был найден гарнитур головного украшения знатных женщин гуннской эпохи: диадема, два колта и два кулона. Более подробно комплекс женских украшений гуннской знати был мною описан в главе «Украшения полихромного стиля» книги «Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху» [Засецкая, 1994, с. 50–67], а также – в статье «Золотые украшения костюма знатных женщин гуннской эпохи» [Засецкая, 2001] (см. рис. 2). Необходимо указать, что такого рода вещи бытовали в течение очень короткого периода времени: они появились только с приходом гуннов в южнорусские степи и исчезли после распада гуннского племенного союза. Разумеется, нельзя исключать того, что время захоронения у Марфовки более позднее, нежели время изготовления комплекса украшений, погребенных вместе с их владелицей. Однако два колта, подобные височным украшениям из погребения у д. Марфовка, также были обнаружены в погребении у с. Здвиженское, которое определенно датируется первой половиной V в., поэтому предложенная мной в 1994 г. датировка представляется более убедительной. Начиная со второй половины V в. и далее, в период VI– VII вв., на территориях южнорусских степей, находившихся в указанный период под владычеством тюркских племен, бытовали другие

Рис. 2. Реконструкция женских гарнитуров гуннской эпохи (по: [Засецкая, 2001, с. 56])

Fig. 2. Reconstruction of women’s sets of the Hunnic era (after: [Zasetskaya, 2001, p. 56])

формы височных подвесок [Засецкая и др., 2007, с. 16, рис. 2].

В завершение отмечу, что безусловным достоинством статьи А.И. Айбабина является впервые предпринятая автором попытка обобщения всех известных археологических памятников, которые отражают движения гуннов на территории равнинного Крыма в первой половине – середине V века.

***

Статья Анны Владимировны Мас-тыковой «О браслетах с зооморфными окончаниями из могильника Джурга-Оба в Восточном Крыму (эпоха Великого переселения народов)» [Мастыкова, 2019] посвящена анализу бронзовых позолоченных браслетов, найденных в катакомбном захоронении в могильнике Джурга-Оба в некрополе города Китея. Погребение было разрушено, но, судя по найденным в нем вещам, можно предположить, что здесь были как мужское, так и женское захоронения. Из последнего происходит престижный женский убор, состоящий из двух подвесок и двух перстней, исполненных в технике перегородчатой инкрустации, золотых бляшек-городков от одежды и упомянутых выше парных браслетов, которые и позволяют датировать этот комплекс второй половиной V в. н.э.

Браслеты состоят из проволочного кольца с зооморфными окончаниями в виде голов «дракона», уши и глаза которых акцентированы вставками красного камня в напаянных гнездах; застежкой каждого браслета служит шарнирный замок в виде диска с орнаментом cloisonné.

Опираясь на очень широкий круг историко-сравнительных материалов, автор анализирует историю появления, территорию распространения (Средиземноморье, Восточная Европа, Средняя Азия, Сибирь и др.) и локальные разновидности двух групп украшений. Во-первых, с замками в виде дисков с шарнирным устройством, связанных, по мнению А.В. Ма-стыковой, с ювелирной традицией Средиземноморья III–VII вв., а во-вторых, имеющих зооморфные окончания, демонстрирующих, как отмечает автор, также наследие античной традиции: «Среди шарнирных браслетов особый интерес для нашей темы представляют украшения с зооморфными окончаниями, которые, несомненно, восходят к античной традиции» [Мастыкова, 2019, с. 171].

Указывая на раннее распространение «шарнирных браслетов» в Восточной Европе,

Анна Владимировна упоминает в качестве ближайших аналогов браслетам из Джурга-Оба подобные украшения – из Боспорского некрополя, а именно парные золотые браслеты с шарнирными замками в виде диска с орнаментом из перегородчатой инкрустации из «двух склепов 24 июня 1904 г.» [Мастыкова, 2019, с. 171] (рис. 3).

Здесь мне бы хотелось сделать небольшое отступление. Автор выражает сожаление о необходимости ограничения датировки памятников «общими хронологическими рамками гуннского времени», так как оба склепа были разграблены [Мастыкова, 2019, с. 171]. Однако тайник из склепа 145.1904 – не грабительский схрон, он был сооружен до проникновения грабителей в склеп, что следует из описания автора раскопок В.В. Шкорпила: «Под низким порогом входа оказался тайник, не замеченный грабителями, потому что место над ним оказалось засыпано землей, когда грабители проникали из дромоса в камеру...» [Шкорпил, 1907, с. 32–33].

Далее, анализируя присущее браслетам сочетание технологических и художественностилистических особенностей, А.В. Масты-кова совершенно верно отмечает сходство изображенных на браслетах звериных голов с аналогичными изображениями на браслете, обнаруженном у ст. Сенная близ Фанагории на Таманском полуострове [Мастыкова, 2019, рис. 5, 5 ], и на золотом браслете из указанных выше двух склепов. Хотелось бы отметить, что подобное изображение присутствует и на происходящей оттуда же гривне [Засецкая, 1993, табл. 22, 82 , 24, 77 ] (рис. 4).

Аналогичный образ дракона характерен для памятников гуннской эпохи и встречает-

Рис. 3. Золотой браслет с шарнирным замком в виде диска из двух склепов 24.06.1904 г., Боспорский некрополь

Fig. 3. Gold bracelet with a hinged lock in the form of a disk from two crypts 24.06.1904, Bosporan necropolis

Рис. 4. Гривна ( 1, 2 ) и браслет ( 3, 4 ) из двух склепов 24.06.1904 г., Боспорский некрополь

Fig. 4. Hryvnia ( 1, 2) and bracelet ( 3, 4 ) from two crypts 24.06.1904, Bosporan necropolis

ся как в Северном Причерноморье, так и на востоке, в частности в казахстанских степях. К таковым относятся пара наконечников гривен из женского погребения у с. Кара-Агач в Казахстане и золотой наконечник из погребения в балке Каряжке у с. Татарки близ Ставрополя [Скалон, 1962] (рис. 5).

В завершение мне бы хотелось процитировать фрагмент из работы К.М. Скалон, которая рассматривала формирование образа «дракона» как результат взаимовлияния / синтеза двух культурных традиций: «Фигуры драконов из Кара-Агача связываются со всем кругом изделий, выполненных в своеобразном “полихромном стиле”, столь характерном для искусства сармато-аланских племен IV–V вв. <...> Большую роль в его развитии играли, с одной стороны, традиции античного искусства, с другой – воздействие, которое оно испытывало со стороны искусства окружающих его сарматоаланских племен» [Cкалон, 1962].

Несмотря на то что А.В. Мастыкова безусловно права, характеризуя браслеты из Джурга-Оба как примеры памятников средиземноморско-византийской традиции эпохи

Великого переселения народов (V в. н.э.), может быть, следует чуть более акцентировать, что сама эта традиция формировалась не только на основе античной культуры.

***

Статья Михаила Михайловича Казанского «Хронологические индикаторы степных древностей постгуннского времени в Восточной Европе» [Казанский, 2019] носит обобщающий характер и посвящена рассмотрению наиболее значимых категорий вещей, бытовавших во второй половине V – VI в. в Восточной Европе. Как справедливо отмечает М.М. Казанский, памятники Восточной Европы данного времени «заполняют лакуну между гуннским периодом и горизонтом “геральдических поясов”», или «горизонтом Суханова» [Казанский, 2019, с. 106].

Среди вещей, представленных в работе М.М. Казанского, значительную часть занимают предметы из Морского Чулека, которые в свое время были опубликованы в одноименной коллективной монографии, где М.М. Казанский

Рис. 5. Наконечники гривен (по: [Засецкая, 1975, табл. II]):

1 – Каряжское городище, с. Татарка, Ставропольская обл.; 2 – урочище Кара-Агач, Акмолинский уезд, Казахстан Fig. 5. Tips of hryvnias (after: [Zasetskaya, 1975, table II]):

1 – Karyazhskoye settlement, Tatarka village, Stavropol region; 2 – Kara-Agach tract, Akmola district, Kazakhstan

был одним из ведущих авторов. Памятники постгуннской эпохи в южнорусских степях представлены незначительным количеством, что объясняется историческими событиями, имевшими место после распада гуннского племенного союза. «Южнорусские степи превратились в коридор для новых племен – сарагу-ров, урогов и оногуров, которые, как сообщают письменные источники, вытеснили господствующее здесь племя акациров. Сами они были вытеснены из родной земли савирами, а те в свою очередь аварами... В качестве потомков гуннов рассматриваются и племена утигуров и кутригуров, упоминание о которых имеется лишь у двух византийских авторов – Прокопия Кессарийского и Агафия Миренейского» [За-сецкая, 1994, с. 149]. С этими племенами, а именно с утигурами, я ассоциирую и погребение Михаэльсфельд, некоторые предметы из которого рассматриваются М.М. Казанским.

Обзор материала автор начинает с характеристики длинных мечей с инкрустированными гардами (перекрестиями), обнаруженных на территориях Северного Причерноморья. Ранее

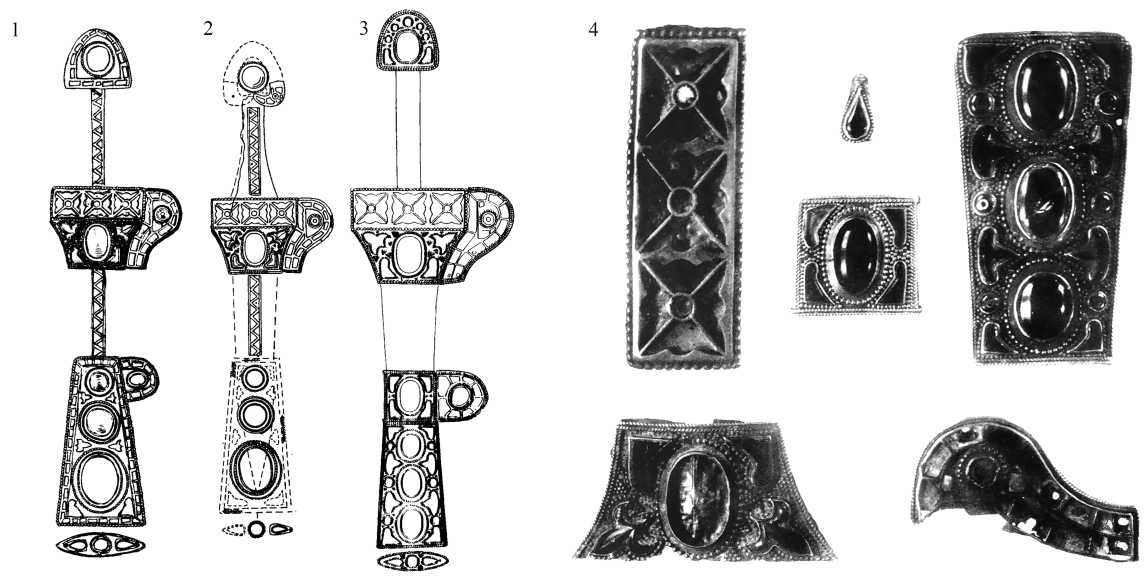

М.М. Казанский уже подробно описывал их в монографии «Морской Чулек» [Засецкая и др., 2007, с. 101–121]. Далее он останавливается на описании кинжалов с р-образной портупейной скобой, в частности на находках у озер Боровое в Казахстане и Керим-Ло в Южной Корее. История реконструкции декоративного оформления ножен кинжала из Борового подробно описана в моей монографии «Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху», опубликованной в 1994 г. [Засецкая 1994, с. 124–125]. Декор ножен кинжала из Борового мною был восстановлен на основании архивных данных (рис. 6).

Затем М.М. Казанский рассматривает металлические накладки на седла. Классификация седельных накладок гуннской и постгуннской эпох впервые была также разработана мною и представлена в работе 1994 г. [За-сецкая, 1994, с. 40–49, рис. 9–10; Засецкая и др., 2007, с. 144, рис. 56].

Следующая группа предметов – декоративные накладки конской сбруи из комплекса Морской Чулек, погр. 2, которые автор статьи

Рис. 6. Реконструкции декоративного оформления ножен кинжала из погребения у озера Боровое (по: [Засецкая, 1994, рис. 28]):

1 – реконструкция А. Аназавы; 2 – реконструкция А. Амброза; 3 – реконструкция И. Засецкой;

4 – детали украшения (архивные фотографии) (по: [Засецкая и др., 2007, с. 87, рис. 31])

-

Fig. 6. Reconstruction of the decorative design of a dagger sheath from a burial near Lake Borovoe (after: [Zasetskaya, 1994, fig. 28]):

-

1 – reconstruction by A. Anazava; 2 – reconstruction by A. Ambroz; 3 – reconstruction by I. Zasetskaya;

4 – decoration details (archival photographs) (after: [Zasetskaya et al., 2007, p. 87, fig. 31])

относит к работам византийских мастеров. Реконструкция этого набора была выполнена И.Р. Ахмедовым в монографии «Морской Чу-лек» [Засецкая и др., 2007, с. 63, рис. 27].

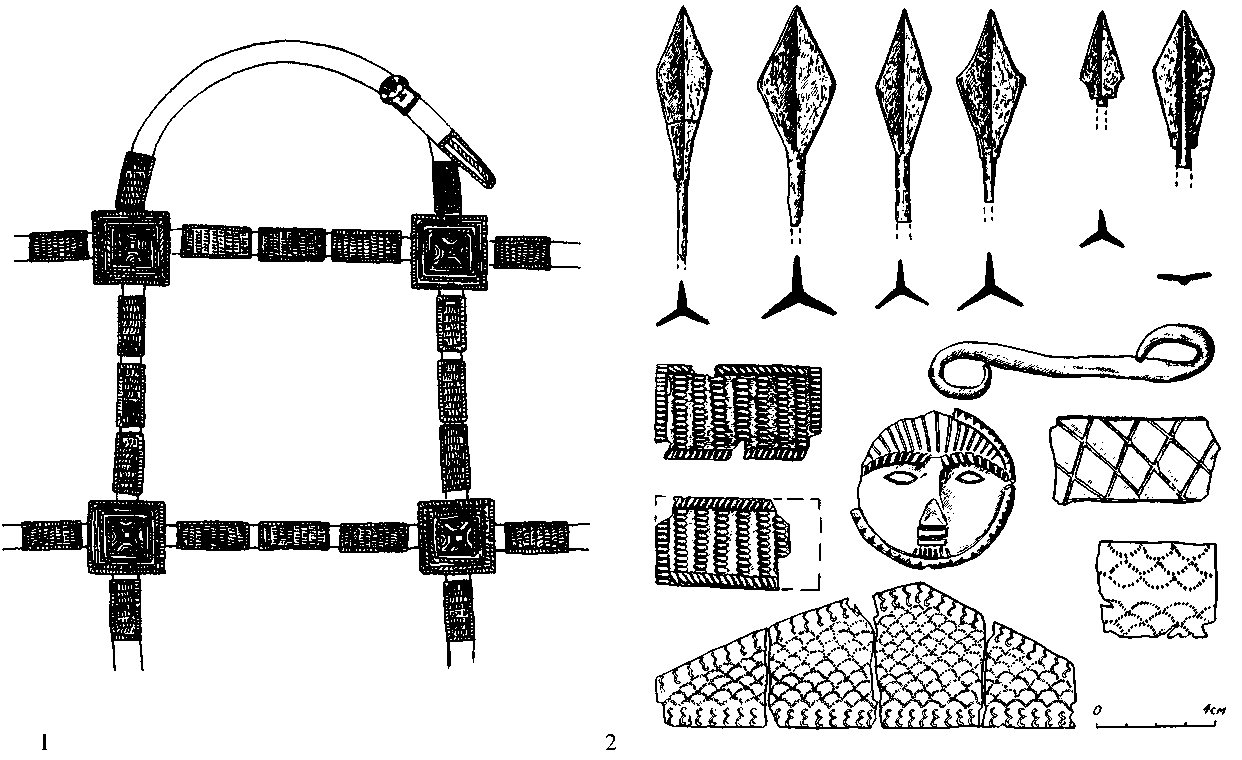

Далее М.М. Казанский рассматривает предметы одежды и украшения: пряжки, пек-торальные цепи, височные подвески. Эволюция и хронология этих предметов представлена в не раз упомянутой монографии «Морской Чулек» [Засецкая и др., 2007, с. 16, рис. 2, с. 41, рис. 13]. В целом я солидарна с характеристикой и выводами по представленным в работе М.М. Казанского материалам, относящимся к постгуннскому периоду. Однако я не могу согласиться с определением постгуннского периода как «шиповского горизонта». Подобное наименование подразумевает, что предметы данного типа должны быть распространены по всей территории Восточной и Западной Европы. В действительности же погребальные комплексы, обнаруженные в двух курганах у станции Шипово в Оренбургской области, насыпи которых соединены друг с другом, могут быть дополнены только четырьмя находками на территории южнорусских степей: 1 – курган 17 у г. Покровска; 2 – погребение из колхоза «Восход» близь г. По-кровска в Саратовской области; 3 – курган 4, с. Владимирское (Куйбышевская область); 4 – могила VII, с. Новогригорьевка (Запорожская область) [Засецкая, 1994, с. 165, табл. 6, с. 183–184, табл. 31–32, с. 186–187, табл. 35, с. 188–190, табл. 40–42]. Характерной особенностью погребений так называемого шиповс-кого типа является наличие бронзовых пластин от конской узды, обтянутых золотым листом с зерновидным и катушечнообразным орнаментом. Наиболее полно они представлены в мужском погребении кургана 3 у ст. Ши-пово. В других перечисленных выше погребениях кроме упомянутых пластин были найдены бронзовые, обтянутые золотым листом изображения личин (рис. 7)

Я также не согласна с атрибуцией М.М. Казанского шиповских пряжек как «цельнолитых изделий» [Казанский, 2019,

Рис. 7. Погребальный инвентарь из погребальных комплексов эпохи Великого переселения народов:

1 – реконструкция уздечного набора из погребения в кургане у ст. Шипово второй половины V в. н.э.

(по: [Засецкая, 1994, рис. 8]); 2 – вещи из погребения в кургане 4 у с. Владимирское (по: [Засецкая, 1994, табл. 35])

-

Fig. 7. Grave goods from burial complexes of the Migration Period:

-

1 – reconstruction of a bridle set from a burial in a kurgan near the station Shipovo, second half of the 5th century AD (after: [Zasetskaya, 1994, fig. 8]); 2 – items from the burial in kurgan 4 near the village Vladimirskoye

(after: [Zasetskaya, 1994, table 35])

-

с. 109]. В действительности они «изготовлены из целой тонкой бронзовой пластины техникой ковки и чекана» (подробное описание техники изготовления пряжек шиповского типа см.: [Засецкая, 1994, с. 90–91]).

В заключение я хочу еще раз подчеркнуть важность работы М.М. Казанского, которая, по сути, представляет собой свод значимых археологических памятников, характеризующих постгуннский этап (вторая половина V – первая половина VI в.) эпохи Великого переселения народов.

***

Статью моего коллеги Ильи Рафаэлевича Ахмедова «Некоторые замечания о происхождении одного из образов раннесредневекового искусства» я прочла с огромным интересом [Ахмедов, 2019].

По собственному признанию автора, «отправной точкой этого исследования» стал анализ «изображений на накладках на петли для крепления портупейных ремней однолезвийного меча с кольцевым навершием, найденного в погребении 936 Шокшинского могильника, наиболее восточного памятника рязано-окских финнов (Теньгушевский район, Республика Мордовия)» середины – второй половины VII в. [Ахмедов, 2019, с. 26, 33, рис. 1, 1–2 ].

Наверное, следует поблагодарить Илью Рафаэлевича за то, что он заставил меня вновь обратиться к истории эволюции иконографических образов морских монстров античности (гиппокампа и кетоса), сасанидских сенмурвов, китайских и буддийских «драконов» и других им подобных полиморфных существ – обитателей мифологических миров народов Евразии [Засец-кая, 2019, с. 95–100, 115–120]. Однако, не будучи востоковедом или специалистом в области истории религиозного искусства индуизма, буддизма, греко-буддизма Бактрии, зороастризма и т. п., я не берусь судить о том, насколько правильны выводы И.Р. Ахмедова о морфологическом и стилистическом сходстве изображений фантастических существ Восточного Туркестана с образами «морских монстров» Гандхары, Согда, Восточной Европы эпохи раннего Средневековья. Тем не менее мне лично версия И.Р. Ахмедова «о центральноазиатском происхождении “тюркского кетоса”» [Ахмедов, 2019, с. 32]

показалась весьма убедительной, достойной пристального внимания исследователей.

По моему мнению, главная ценность работы И.Р. Ахмедова заключается в том, что на примере эволюции образа «морского монстра» он напоминает нам о радикальных и необратимых переменах, произошедших в сфере межкультурных (кросс-культурных) контактов населения Афроевразии в эпоху эллинизма.

Соглашусь с автором: как бы ни было велико влияние западного – античного мира на традиционное искусство восточных и северноафриканских этнокультурных общностей, нельзя забывать о мощном воздействии восточноазиатской философии и религии на цивилизационные процессы народов Европы, особенно в сопредельных регионах, в частности в Волго-Уральском, со смешанным населением, имеющим финно-угорские и тюркские корни.

Добавлю, самобытный культурно-религиозный синкретизм античного и восточноазиатского миров, зародившийся в период империи Александра Македонского, отразился на принципах творческого подхода при создании художественных образов. С этого времени, возможно, впервые у художника (в широком смысле этого слова) появилась возможность выбора средств выразительности, право трактовки художественного образа на основе предпочтений, обусловленных местными традициями изобразительного искусства и стилистическими новациями, а также – возможность заимствования чужеродного сюжета и переосмысления его содержания в духе собственной системы мировоззрения.

Таким образом, если образ кетоса в качестве посредника между мирами, обладающего охранительными функциями, был, как предполагает И.Р. Ахмедов, ссылаясь на находки в Жалтырак и Шиловке, близок космологическим представлениям тюрок, то он вполне мог быть заимствован ими у соседних родственных центральноазиатских народов «и войти в образную систему степного искусства» [Ахмедов, 2019, с. 31].

***

Несомненно, заслуживает внимания дискуссионная работа Алексея Геннадьевича Фурасьева «Зооморфные накладки

начала V в. в технике клуазоне из Керчи: назначение и семантика» [Фурасьев, 2019].

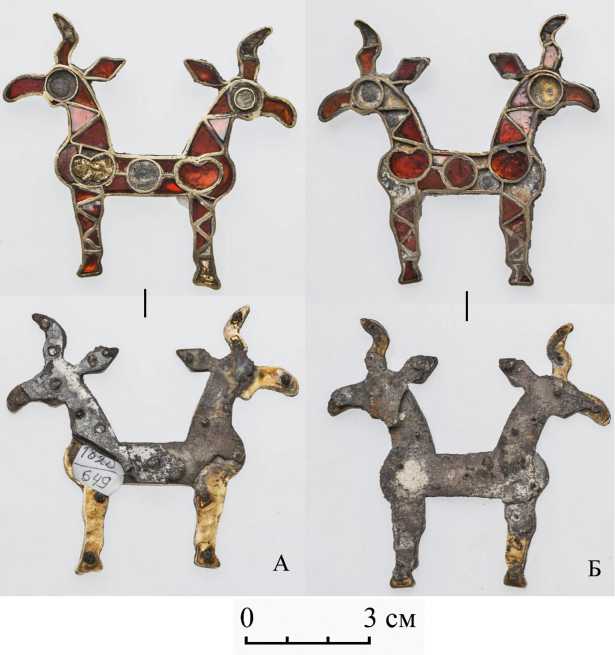

Напомним читателю, что речь идет о двух накладках, датированных мной последней четвертью IV – первой половиной V в. [За-сецкая, 1993, c. 36–37], «которые полностью идентичны друг другу... и, без всякого сомнения, образуют пару, возможно изначально – парную композицию. Накладки изображают сдвоенные (горизонтально-симметричные) фигурки козлов, точнее их протомы, вследствие чего изображенное таким образом существо у специалистов получило заслуженное обиходное название “Тяни-Толкай”» [Фурась-ев, 2019, с. 182] (рис. 8).

В самом начале работы А.Г. Фурасьев отмечает, что данные накладки по какой-то причине до сих пор не становились объектом досконального изучения исследователей: «Если вопрос функционального назначения этих накладок хотя бы вкратце затрагивался в данных работах, то проблема семантики изображенных здесь фигур животных остается по-прежнему вне поля пристального внимания специалистов» [Фурасьев, 2019, с. 182]. Дальнейший текст статьи посвящен обоснованию гипотезы автора о функциональной принадлежности памятника: «Накладки, найденные в склепах “24 июня 1904 года”, также являлись эмблемами какого-либо из римских легионов, крепившимися на кожаной обивке щита» [Фу-расьев, 2019, с. 182], а также трактовке образа «Тяни-Толкая», в котором он опознает Козерога. Ни с первым, ни со вторым утверждением Алексея Геннадьевича я категорически не согласна.

Во-первых, государственно-военная геральдика, в частности дигматы с изображениями животных-покровителей на штандартах и парадных щитах воинских подразделений, категорически не допускала возможность двусмысленного истолкования образа. Во-вторых, речь идет о парадном щите, то есть о предмете, предназначенном для всеобщего обозрения, включая простых солдат и горожан; в этом контексте приоритетными качествами эмблемы должны были быть четкость и «узнаваемость» изображения. Поэтому не совсем понятно, зачем «представитель местной боспорской аристократии, возможно даже последний независимый правитель, тесно связанный с Римской империей» [Засецкая, 1993,

Рис. 8. Декоративные накладки из Керчи, два склепа 24.06.1904 г.:

1 – лицевая сторона; 2 – оборотная сторона

Fig. 8. Decorative overlays from Kerch, two crypts 24.06.1904:

1 – front side; 2 – reverse side

c. 38] решил украсить свое оборонное оружие фигурками существа, весьма напоминающего «обычного козла» [Фурасьев 2019, с. 184], не обладающего каноническими «видовыми» признаками Каприкорна (Capricorn)?

Еще больше вопросов вызывает реконструкция парадного щита, которая представлена автором в статье (рис. 9). Первая накладка расположена вверху над умбоном щита, вторая размещена под умбоном внизу щита таким образом, что «Тяни-Толкай» оказывается лежащим на спине, кверху животом / брюхом, с поднятыми вверх ногами, то есть в позе побежденного животного, сдавшегося на милость победителя [Фурасьев 2019, с. 193, рис. 6]. Какой должна быть реакция солдат и прочих людей, присутствующих на празднично-обрядовом мероприятии, при виде своего военачальника со щитом, где изображено «существо, весьма напоминающее обычного козла» в позе побежденного? А если их кто-то уведомил, что это «существо» –

Козерог, что само по себе невероятно, то логично предположить, что воин-аристократ решил таким образом дискредитировать честь римского воинства, императора, а заодно и себя самого. Разумеется, данная идея абсурдна. Тогда в чем же причина столь тщательной маскировки Козерога? Мне бы очень хотелось получить ответ А.Г. Фурасьева на этот вопрос.

Владелец щита не мог быть настолько невежественным, чтобы не знать каноны изображения Козерога, включая «композиции в виде сдвоенного Козерога» [Фурасьев, 2019, с. 181] хотя бы на упомянутых «монетах Тита 79–81 гг.» [Фурасьев, 2019, с. 191, рис. 4, 2 ], где отчетливо виден маленький плавник и согнутые в коленных суставах передние ноги, символизирующие, по моему мнению, не находящегося в «прыжке» животного, как считает А.Г. Фурасьев [Фурасьев, 2019, с. 184], а плывущего в воде, то есть находящегося в среде обитания морского зверя – Каприкор-

Рис. 9. Возможная реконструкция римского щита первой половины V в. с эмблемами по находкам из керченских склепов 24.06.1904 г. (по: [Фурасьев, 2019, с. 193, рис. 6] Fig. 9. Possible reconstruction of a Roman shield from the first half of the 5th century with emblems, based on finds from Kerch crypts 24.06.1904 (after: [Furasiev, 2019, p. 193, fig. 6]

на. Остальные же «“видовые” иконографические признаки, общие для греко-римского Козерога и керченского “Тяни-Толкая”: козлиные копыта и голова, ромбовидная форма ушек, волнистый изгиб рогов» [Фурасьев, 2019, с. 184], являются в той же мере и «видовыми» иконографическими признаками Козла, поскольку Козерог, будучи знаком зодиака, представляет собой соединение козла и рыбы, что можно рассматривать как воплощение союза земли и воды.

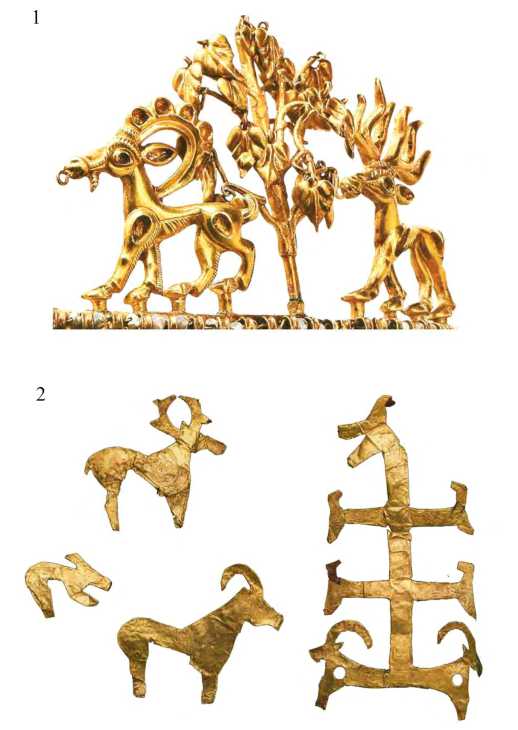

Напомним, что образ козла широко представлен в искусстве так называемого звериного стиля кочевников южнорусских степей, Приуралья и Сибири в скифо-сарматскую эпоху (VII в. до н.э. – I в. н.э.) [Королькова, 2006, с. 46–51]. При этом в ряде случаев он выступает в качестве почитаемого священного жи- вотного. Так, например, на парадной секире из Келермесского кургана имеются изображения ритуальных сцен с участием пары козлов, стоящих по обеим сторонам от древа жизни на задних ногах с вытянутыми перед собой передними [Алексеев, 2012, с. 72–79] (рис. 10). Участие козла в ритуальных действиях представлено также и на сарматских памятниках I–II вв. н.э. Например, на знаменитой диадеме из кургана Хохлач изображено шествие священных животных к древу жизни (см. рис. 11,1). Сходная сюжетная композиция украшает бронзовые накладки от головного убора из ст. Усть-Лабинская Краснодарского края: к древу жизни друг за другом направляются трое священных животных – олень, козел, заяц. Особого внимания в последней из описанных сцен заслужива-

Рис. 10. Детали парадной секиры из Келермесского кургана, Северо-Западный Кавказ, Закубанье (по: [Алексеев, 2012, с. 79])

Fig. 10. Details of the ceremonial ax from the Kelermes Kurgan, North-Western Caucasus, Trans-Kuban region (after: [Alekseev, 2012, p. 79])

ют изображения птиц, сидящих на верхних ветвях дерева, символизирующих небо; в качестве их семантической оппозиции (см.: небо – земля) выступают протомы козлов, в виде которых смоделирована прикорневая часть ствола древа жизни [Засецкая, 2019, с. 136, кат. 3] (рис. 11, 2 ).

Возможно, в «научной литературе вопрос интерпретации и семантики этого зооморфного образа никем не рассматривался» [Фурась-ев, 2019, с. 184], потому что ни у кого не возникло сомнений, что это Козел. Собственно, единственным базовым аргументом в пользу интерпретации «Тяни-Толкая» как образа Козерога является предположение А.Г. Фурась-ева о функциональном назначении этих пластин в качестве накладок на щит.

С этой целью автор предпринимает попытки сравнить схему расположения протом «Тяни-Толкая» со схемами эмблем воинских подразделений, где изображены обращенные головами в разные стороны пары собак, волков и др., используя рисунки из Notitia Dignitatum (чрезвычайно ценного, но дискуссионного источника. – И. З.) [Фурасьев, 2019, c. 192, рис. 5]. Однако, как это ни парадоксально, рассматриваемые схемы – реконструкции А.В. Банникова [Банников, 2018, прил. 3] могут быть использованы и в качестве контраргументов. Например, изображения быков на эмблеме Второго счастливого Валентинова (легиона), которые упираются прямыми ногами в землю, невидимую за гранью круга эмблемы. В данном случае прямые ноги быков

Рис. 11. Изображения козлов на предметах торевтики скифо-сарматской эпохи:

1 – деталь фриза на золотой диадеме из кургана Хохлач (по: [Засецкая, 2019, табл. II, а );

2 – накладки головного убора, курган 46 могильника Золотое кладбище, ст. Усть-Лабинская (по: [Засецкая, 2019, табл. III, а ])

Fig. 11. Images of goats on toreutics objects of the Scythian-Sarmatian era:

1 – detail of the frieze on a golden diadem from the Khokhlach Kurgan (after: [Zasetskaya, 2019, table II, a );

2 – headdress overlays, kurgan 46 of the Zolotoe Kladbische Cemetery, Ust-Labinskaya (after: [Zasetskaya, 2019, table III, a ])

указывают на сакральную связь животного со стихией Земли. Так же крепко стоит на прямых ногах и пресловутый «Тяни-Толкай»; это наводит на размышления о том, что его основная среда обитания – стихия Земли, то есть перед нами изображение козла земного, а не морского.

Столь же несостоятельным, на мой взгляд, оказывается анализ конструктивного решения накладок, сделанный А.Г. Фурасье-вым при желании доказать их связь со щитом. Прежде всего, этому противоречат маленькие размеры накладок (6,5 см х 7,0 см), технология изготовления и стилистические особенности композиции. Напомним, техника изготовления, подробно описанная в статье А.Г. Фурасьева [Фурасьев, 2019, с. 183], в целом совпадает с ранее представленной мною характеристикой [Засецкая, 1993, с. 68, кат. 176]. Каждая накладка состоит из двух серебряных пластин, верхней и нижней, и при этом верхняя обтянута золотым листом с напаянными на нем перегородками, образующими гнезда. Все три пластины соединялись между собой с помощью штифтов, количество которых, судя по всему, несмотря на то что часть из них была потеряна (на одной накладке сохранилось 21), соответствовало количеству гнезд. Эти штифты вбивались со стороны золотой пластины, после чего каждое гнездо заполнялось белой массой, покрытой сверху кусочком золотой фольги, на которую накладывалась гранатовая вставка. Между скрепленными таким образом пластинами оставался небольшой промежуток, в который могла поместиться ткань или кожаный ремень. При этом материал мог быть размещен внутри накладок. Учитывая способ изготовления и конструктивные особенности керченских накладок, представляется невозможным их соединение со щитом, обнаруженным в том же погребении. Щит более одного метра в длину, вероятно деревянный, был обтянут кожей, декорированной тиснеными изображениями птиц (павлинов?) и сценами охоты и боя, а по краям – геометрическим орнаментом [Засецкая, 1993, табл. 31, 33, 34]. В центре щита помещался бронзовый позолоченный умбон, диаметром 19,1 см и высотой 15,8 см, который крепился к щиту при помощи массивных гвоздей [Засецкая, 1993, табл. 32]. Про- тив соединения керченских накладок со щитом говорит также их художественный стиль. Древние мастера никогда не нарушали стилистическое единство в декоративном оформлении того или иного предмета. Возвращаясь к функциональному назначению этих накладок, можно предположить, что они служили украшением конской сбруи, о чем свидетельствует их стилистическое сходство с найденными в том же погребении деталями уздечного набора – парой колец с двумя зажимами, исполненными в той же технике (две серебряные пластины, верхняя из которых обтянута золотым листом) и украшенными вставками граната в технике клуазоне, при этом форма гнезд у них с формой гнезд на накладках совпадает (см. рис. 12). Это очень важный признак функционального назначения накладок.

Если я права и накладки были украшениями конской сбруи, то гипотеза А.Г. Фу-расьева о Козероге, скрывающемся под обликом «Тяни-Толкая», оказывается несостоятельной.

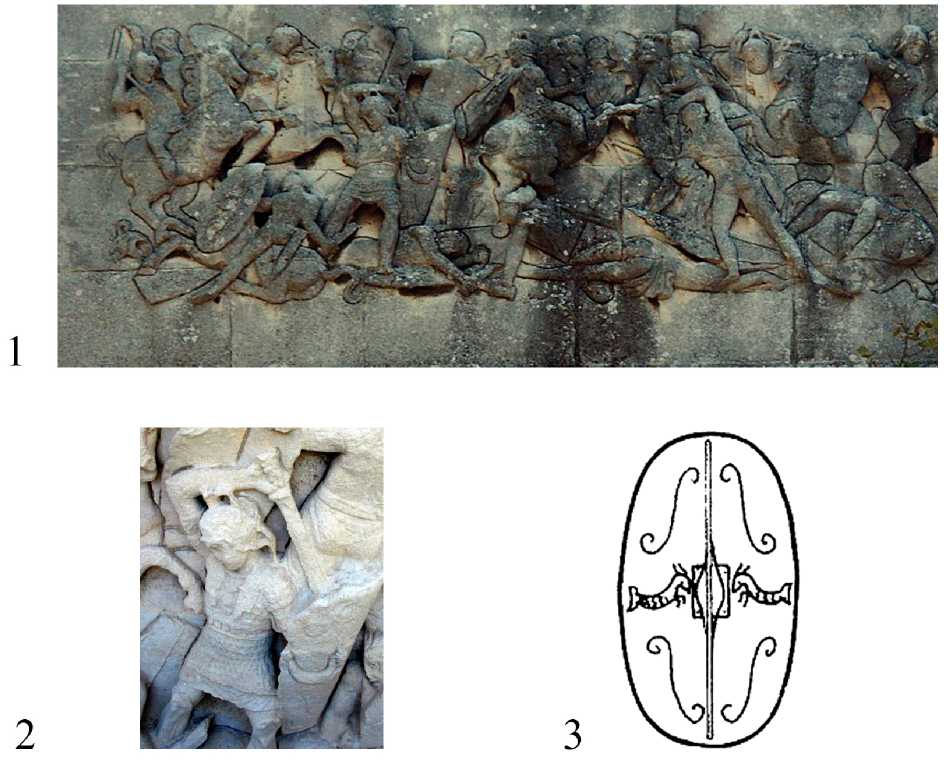

В заключение мне хотелось бы сказать, что я понимаю, насколько интересная гипотеза может увлечь исследователя и даже заставить его немного пофантазировать. Если Алексей Геннадьевич не согласен с моими аргументами, я бы рекомендовала ему обратиться за консультацией к специалистам по оборонному оружию позднеримской эпохи IV– V веков. Кстати, непонятно, почему в своей статье он не упоминает о единственном дошедшем до наших дней изображении Козерогов на щите, которое можно увидеть на Триумфальной арке в городе Оранж на юго-востоке Франции. Большинство исследователей склоняются к тому, что она была сооружена во время правления императора Августа (27 г. до н. э. – 14 г. н. э.) на Агриппиевой дороге в честь ветеранов Галльских войн и II Августова легиона (Legio II Augusta), покровителем которого и был Козерог. На одном из барельефов виден воин со щитом, где присутствует каноническое изображение Каприкорна, который обращен головой к умбону, а рыбьим хвостом к боковой стороне щита (см. рис. 13). Согласно реконструкции, вторая парная фигура Козерога, расположенная по закону осевой симметрии, должна была находиться по другую сторону от центрального умбона. Данные фотографии и

Рис. 12. Детали уздечного набора: Удила ( 1 ) и декоративные накладки ( 2 ) из двух склепов 24.06.1904 г., Керчь

Fig. 12. Details of the bridle set: Bit ( 1 ) and decorative overlays ( 2 ) from two crypts 24.06.1904, Kerch

арки, и барельефа, и реконструкции имеются в свободном доступе в интернете.

***

В ноябре 2021 г. пришла печальная весть о том, что безвременно ушел из жизни мой коллега – талантливый ученый-исследователь Олег Васильевич Шаров. В 2020 г. он отпраздновал 60-летний юбилей – для ученого это возраст расцвета творчества. А через год его не стало... Пользуясь случаем, хочу выразить свои соболезнования всем его близким: родственникам и друзьям. Хочу отметить, что Олег Васильевич был неординарно мыслящим исследователем, его интересы часто выходили за рамки археологии. Многие его работы носили культурологический характер [Шаров, 1997; 2013]. Часто создавалось впечатление, что ему было тесно в рамках статьи, содержание которой подразумевало дальнейшее фундаментальное исследование. Классическим примером такой работы может служить публикация «Боспор. Полихромные стили позднеримской эпохи» [Шаров, 2019], где автор в широком пространственно-временном диапазоне анализирует генезис и эволюцию предметов полихромного стиля позднеримского времени. В результате Олег Васильевич выделяет пять групп ювелирных изделий, отличающихся друг от друга по художественно-орнаментальной стилистике, формирование которой было обусловлено многими историко-культурными факторами, а также – применением особых (новых) технологий. Общим для всех групп изделий, как явствует из названия статьи, было использование художественного приема полихромии, который в свою очередь также видоизменялся в зависимости от стиля ор-

Рис. 13. Барельеф ( 1 ) Триумфальной арки в г. Оранж, Франция, фрагмент барельефа ( 2 ) с изображением Каприкорна на щите II Августова легиона и реконструкция щита ( 3 ) с изображением Каприкорна на щите II Августова легиона, сделанная на основе барельефа Триумфальной арки в г. Оранж. Фотографии в свободном доступе в интернете: [Щиты республиканского и императорского Рима; Roman Triumphal Arch: North Facade]

Fig. 13. Bas-relief ( 1 ) of the Arc de Triomphe in Orange, France, a fragment of the bas-relief ( 2 ) with the image of Capricorn on the shield of the II Augustan Legion and a reconstruction of the shield ( 3 ) with the image of Capricorn on the shield of the II August Legion, made on the basis of the bas-relief of the Arc de Triomphe in Orange. After: [Shchity respublikanskogo i imperatorskogo Rima;

Roman Triumphal Arch: North Facade]

наментальной композиции и технического исполнения. К сожалению, формат статьи не позволил автору более подробно и полно осветить все аспекты эволюции пяти художественных стилей. В связи с этим я хотела было выразить надежду на появление в недалеком будущем монографии автора, но, увы, после смерти Олега Васильевича – это неуместно. Однако хочется верить в то, что у него появятся последователи, которые сумеют воплотить идеи и гипотезы выдающегося ученого в своих трудах. Мне бы хотелось обратить внимание на формулировку в названии статьи «Полихром- ные стили...», которая вступает в противоречие с содержанием и формулировками самого автора в тексте статьи: «Под полихромным стилем позднеримской эпохи понимается сочетание следующих признаков: устойчивый набор элементов орнамента, техника нанесения орнамента (тиснение, басма, напаянные зернь и филигрань) и вставки полудрагоценных камней / стекла в напаянные или вырезанные гнезда. Для позднеримской эпохи можно выделить пять стилистических групп полихромных изделий, выполненных в различных орнаментальных стилях» [Шаров, 2019, с. 197].

Если мы обратимся к изделиям, которые рассматривает О.В. Шаров, то мы увидим, что для выделения стилистических групп автор опирается на особенности художественно-орнаментальной композиции, а не на различия в полихромии, о разнообразии которой, а не полихромных стилей, мы и можем говорить. Например, в своей статье, посвященной ножнам трех кинжалов из погребений сарматской эпохи, я отмечаю, что, относясь к полихромному стилю в каждом случае «по-разному решена цветовая гамма: золотые обкладки ножен и рукояти кинжала из Тилля-Тепе украшены исключительно бирюзовыми вставками; в декоре кинжала из Дачи наряду с бирюзой широко используется сердолик, составляющий 1/3 от всего количества вставок, а на экземпляре из Горгиппии вставки из бирюзы сочетаются со вставками из альмандина». Все три кинжалы украшены изображениям, исполненными в зверином стиле, и именно сочетание этих двух стилистических особенностей декора и принято называть звериным полихромным стилем [За-сецкая, 2015, с. 217–218] (рис. 14).

Рассматриваемые же Олегом Васильевичем в этой статье материалы принадлежат к разным эпохам, разным культурам и разным территориям и даже разным этносам, и каждый из них на самом деле требует специального исследования, что мы оставляем другим.

Работы 2019 г., собранные в номере Нижневолжского археологического вестника к моему юбилею, посвящены различным темам эпохи Великого переселения, многих из которых я касалась ранее.

Мне очень приятно, что современные исследователи обращаются к вопросам, которые интересовали и интересуют меня до сих пор. У нас получаются научные дискуссии, которые растянулись на многие десятилетия, что не может не радовать.

Список литературы По следам исследований. Часть II

- Айбабин А. И., 2019. Гунны в равнинном Крыму // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 47–61. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.3

- Алексеев А. Ю., 2012. Золото скифских царей в собрании Эрмитажа. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. 271 с.

- Ахмедов И. Р., 2019. Некоторые замечания о происхождении одного из образов раннесредневекового искусства // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 25–46. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.2

- Банников А. В., 2018. Военное дело римлян накануне Великого переселения народов. СПб.: Евразия. 400 с.

- Засецкая И. П., 1975. Золотые украшения гуннской эпохи. По материалам Особой кладовой Государственного Эрмитажа. Л.: Аврора. 80 с.

- Засецкая И. П., 1993. Материалы Боспорского некрополя второй половины IV – первой половины V вв. н.э. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. III. Симферополь: Таврия. С. 23–105.

- Засецкая И. П., 1994. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху. СПб.: Эллипс Лтд. 224 с.

- Засецкая И. П., 2001. Золотые украшение костюма знатных женщин гуннской эпохи (конец IV – V вв. н.э.) // Культуры Евразийских степей второй половины I тыс. н.э (из истории костюма). Т. 1. Самара: Самар. обл. историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина. С. 32–56.

- Засецкая И. П., 2015. О стилистических особенностях трех кинжалов сарматской эпохи I века до новой эры – II века новой эры // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 40. Санкт-Петербург: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 189–231.

- Засецкая И. П., 2019. Искусство звериного стиля сарматской эпохи (II в. до н.э. – начало II в. н.э.). Симферополь: Антиква. 184 с.

- Засецкая И. П., Казанский М. М., Ахмедов И. Р., Минасян Р. С., 2007. Морской Чулек. Погребения знати из Приазовья и их место в истории племен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. 212 с.

- Казанский М. М., 2019. Хронологические индикаторы степных древностей постгуннского времени в Восточное Европе // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 105–124. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.7

- Королькова Е. Ф., 2006. Звериный стиль Евразии. Искусство племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скифскую эпоху (VII–IV вв. до н.э.). СПб.: Петербургское Востоковедение. 272 с.

- Мастыкова А. В., 2019. О браслетах с зооморфными окончаниями из могильника Джурга-Оба в Восточном Крыму (эпоха Великого переселения народов) // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 169–180. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.11

- Пигулевская Н. В., 1941. Сирийские источники по истории народов СССР // Труды Института востоковедения АН СССР. T. ХLI. М. ; Л.: АН СССР. 170 с.

- Скалон К. М., 1962. Изображение дракона в искусстве IV–V веков // Сообщения Государственного Эрмитажа. Вып. XXII. С. 40–43.

- Фурасьев А. Г., 2019. Зооморфные накладки начала V в. в технике клуазоне из Керчи: назначение и семантика // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 181–196. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.12

- Шаров О. В., 1997. Гибель Эрманариха: история и эпос // Стратум: структуры и катастрофы. СПб.: Нестор-История. С. 95–106

- Шаров О. В., 2013. В поисках страны «Ойум»: эпос или реальность? // Древности Западного Кавказа. Вып. 1. Краснодар: ЮНЦ РАН. С. 118–155.

- Шаров О. В., 2019. Боспор. Полихромные стили позднеримской эпохи // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 197–220. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.13

- Шкорпил В. В., 1907. Отчет о раскопках в г. Керчи в 1904 г. // Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 25. СПб.: Тип. гл. упр. уделов. С. 1–66.

- Щиты республиканского и императорского Рима. URL: https://sculptandpaint.com/threads/schity-respublikanskogoi-imperatorskogo-rima.49/

- Roman Triumphal Arch: North Façade. URL: https://homepages.bluffton.edu/~sullivanm/france/orange/arch/tiberius2.html