Почвы опытного поля ВГМХА имени Н. В. Верещагина и их агрохимическая характеристика

Автор: Налиухин Алексей Николаевич, Чухина Ольга Васильевна, Власова Ольга Александровна

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Биологические и сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 3 (19), 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе приводится характеристика почвенного покрова опытного поля ВГМХА им. Н.В. Верещагина. В результате длительного сельскохозяйственного использования целинные дерново-подзолистые почвы значительно трансформировались и их можно отнести к агродерново-подзолистым почвам. Их профиль включает агрогумусовый (пахотный) горизонт мощностью 20-25 см, элювиальный - 6-8, субэлювиальный - 12-13, текстурный (иллювиальный) - 44-50 см. Почвообразующая порода - покровный суглинок, преобладающий гранулометрический состав пахотного слоя почв - легко- и среднесуглинистый. Обследуемые почвы имеют среднее содержание гумуса, слабокислую реакцию среды, повышенную степень насыщенности основаниями, очень высокое содержание подвижного фосфора и среднее - калия (по Кирсанову). Пахотный слой характеризуется средним содержанием подвижных соединений бора, меди, цинка, марганца и низким - молибдена. На основании почвенно-агрохимического мониторинга предложены мероприятия по сохранению и повышению плодородия агродерново-подзолистых почв.

Дерново-подзолистая почва, генетический горизонт, почвообразовательный процесс, почвенное плодородие, микроэлементы

Короткий адрес: https://sciup.org/14998808

IDR: 14998808 | УДК: 631.4:631.81.095.337

Текст научной статьи Почвы опытного поля ВГМХА имени Н. В. Верещагина и их агрохимическая характеристика

Введение. Опытное поле является важнейшей базой для практического обучения студентов различных факультетов академии, а также проведения научноисследовательской работы преподавателями факультета агрономии и лесного хозяйства. Для реализации этих целей на землях бывшего ГУСП «Молочное» в 1971 году был организован питомник и опытное поле [1]. Описание почвенного покрова опытного поля является важнейшим элементом для повышения уровня исследовательской работы. Необходимо подчеркнуть, что изучение почв является основой для научно обоснованного планирования применения минеральных, органических удобрений и мелиорантов с целью сохранения и повышения почвенного плодородия, получения экологически безопасной продукции растениеводства [2].

По мнению академика РАН В.И. Кирюшина «Плодородие почвы должно рассматриваться не только как способность производить урожай растений, но и обеспечивать воспроизводство самой почвы как среды жизнеобитания, выполнять экологические функции» [3].

Следует отметить, что в старопахотных почвах наряду с естественными факторами почвообразования в течение длительного времени действует антропогенный фактор. Именно поэтому необходимо изучить генезис почв под влиянием естественно-антропогенного (по В.Д. Мухе) процесса почвообразования [4]. По данным [5] около 55 % почвенного покрова земли составляют антропогенно-измененные и антропогенные почвы, на долю природных (естественных) почв приходится 15%. Пахотные почвы, наследуя свойства естественных почв, под влиянием сельскохозяйственной деятельности существенно изменяются. Направленность процессов может быть как положительной, так и отрицательной, например, возможно усиление водной и ветровой эрозии, загрязнение почв тяжелыми металлами и токсикантами, снижение общего уровня плодородия в сравнении с целинными аналогами [6].

В настоящее время большое внимание уделяется получению растениеводческой продукции с заданным элементным составом, особенно по микроэлементам [7, 8]. Имеющиеся на сегодняшний день данные отражают их содержание в основном в пахотном слое почвы. В тоже время, растения используют питательные вещества не только из Апах, но и из нижележащих горизонтов [9, 10]. Именно поэтому представляет особенный интерес изучение распределения микроэлементов по профилю дерново-подзолистых почв с учетом естественно-антропогенных факторов почвообразования на примере опытного поля ВГМХА. Тем более, такие исследования в условиях Вологодской области весьма ограничены [11].

В связи с этим, цель настоящей работы – изучение и агрохимическая характеристика основных типов почв опытного поля ВГМХА, разработка мероприятий по сохранению (увеличению) их плодородия.

Объекты и методы исследования. Опытное поле расположено на территории Вологодско-Авнигского почвенно-агрохимического округа, в пределах Вологодской и Авнигской возвышенностей. Для рельефа характерны пологоволнистые равнины с отдельными холмами, понижениями, лощинами и западинами [12]. Среднегодовая температура воздуха составляет 2,4 °С, годовое количество осадков 595 мм, в том числе за вегетационный период с мая по сентябрь – 336 мм. Относительная влажность воздуха за год в среднем 80 %. Величина ГТК (по Селянинову) в летний период колеблется от 1,4 до 1,6, в мае и сентябре – 1,7 и 2,5 соответственно [13]. Таким образом, промывной водный режим обеспечивает развитие подзолообразовательного процесса.

Нами за период 2010-2014 гг. проведено почвенно-агрохимическое обследование на площади 21,6 га. Почвенные разрезы закладывались на наиболее типичных участках, характеризующих фон. С учетом разнообразия почв опытного поля по гранулометрическому составу ключевые участки были приурочены к супесчаным, легко- и среднесуглинистым почвам.

В ходе полевых исследований было заложено десять почвенных разрезов на пашне для описания почвенного профиля. Описание почвенных профилей проводили, используя «Классификацию и диагностику почв СССР (1977) [14], а также согласно новой «Классификации и диагностике почв России» (2004) [15]. Образцы отбирали из середины каждого генетического горизонта в трехкратной повторности.

В смешанных образцах проводили следующие виды анализов: кислотность солевой вытяжки рН(КСl) – потенциометрически, гидролитическую кислотность – по Каппену в модификации ЦИНАО, сумму поглощенных оснований – по Каппену-Гильковицу, степень насыщенности почвы основаниями – расчетным способом, определение обменных Ca2+ и Mg2+ методом ЦИНАО, гумус – по методу Тюрина в модификации ЦИНАО, подвижный фосфор и калий – в вытяжке 0,2 н. НCl по Кирсанову в модификации ЦИНАО.

Подвижные соединения микроэлементов в почве определяли по следующим методикам: бор – в водной вытяжке по Бергеру и Труогу с азометином Н, молибден – по Григу, медь и марганец – по Пейве и Ринькису, цинк – по методу Крупского и Александровой.

Агрохимические анализы почвы выполняли по соответствующим методикам в аккредитованной лаборатории ФГБУ ГЦАС «Вологодский».

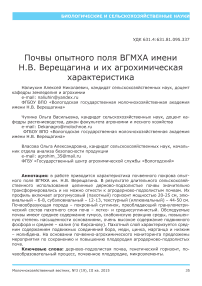

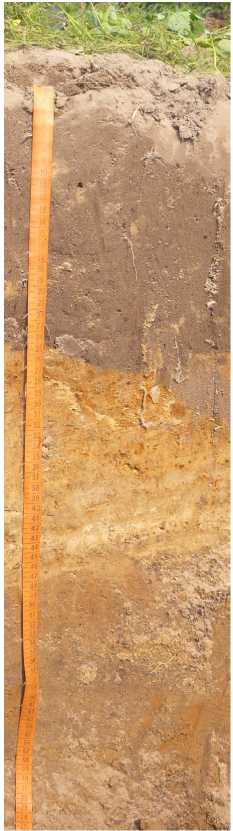

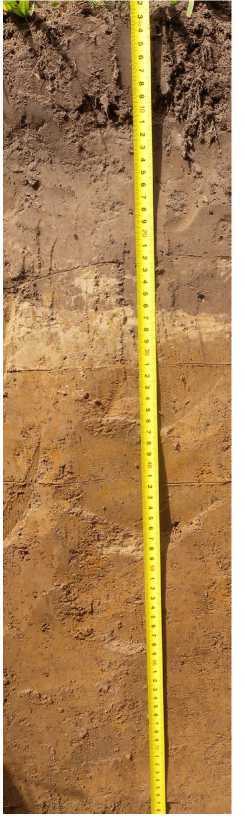

Результаты исследований. Почвенный покров исследуемых ключевых участков представлен дерново-подзолистыми почвами, с различной выраженностью развития подзолообразовательного, дернового и антропогенного процессов почвообразования. Морфологическое строение данных почв иллюстрирует описание разрезов № 1-3, заложенных на почвах, различающихся гранулометрическим составом (рис. 1-3).

л 0 - 25

Апах =----

25 см

л 25 - 34

А 2 =------

9 см

А 2 В =

34 - 46

12 см

46 - 90

В =-----

44 см

С 90↓

-

- пахотный горизонт серого цвета, мелкокомковатой структуры, супесчаный, рыхлого сложения, встречаются корни растений, сухой, переход в горизонт А2 резкий;

-

- элювиальный (подзолистый) горизонт белесого цвета, бесструктурный, пылеватый, тонкопористого сложения, встречаются отдельные корешки растений, сухой, не вскипает от HCl, переход в горизонт А2В плавный;

-

- элювиально-иллювиальный горизонт палево-бурого цвета, неясно выраженной структуры с отдельными комочками, сухой, уплотненного сложения, супесчаный, не вскипает от HCl, переход в горизонт В постепенный;

-

- иллювиальный горизонт буроватого цвета, супесчаный, с комковатой структурой, уплотнен, с ржаво-буроватыми пятнами, не вскипает от HCl, переход в горизонт С постепенный;

-

- буро-коричневого цвета, ореховатой структуры, плотного сложения, тонкопористого сложения, не вскипает от HCl.

Рис. 1. Почвенный разрез № 1. (Почва: дерново-слабоподзолистая мелко-песчаная на покровном бескарбо-

Пд

1у натном суглинке П ). Описание почвенного профиля № 1 проведено доцентом каф. земледелия и агрохимии В.Е. Малковым

0 - 22

Апах =----

22 см

А 2

22 - 28

А 2 В =

6 см

28 - 41

13 см

_ 41 - 90

В =-----

49 см

С 90↓

-

- пахотный горизонт, серый, среднесуглинистый, комковатой структуры, рыхлый, встречаются корни растений, переход в А2 резкий;

-

- элювиальный (подзолистый) горизонт, белесоватый, встречается отдельными прослойками, легкосуглинистый, структура слоистая, плитчатая, уплотнен, сухой, не вскипает от HCl, переход в горизонт А2В плавный;

-

- элювиально-иллювиальный горизонт, буровато-коричневый со светлыми прослойками, тяжелосуглинистый, ореховато-плитчатой структуры, уплотнен, переход постепенный;

-

- иллювиальный горизонт буроватокоричневый, непрочноореховатый, плотный, переход в нижележащий горизонт постепенный;

-

- материнская почвообразующая порода – покровный суглинок буро-коричневого цвета, ореховатой структуры, плотный, тонкопористого сложения, слабо вскипает от HCl ниже 90 см.

Рис. 2. Почвенный разрез № 2. (Почва: дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая

д

1 с / с

на покровном суглинке

П

, подстилаемом мореной)

А 2 В =

С 90↓

о - 20

Апах =----

20 см

, 20 - 28

А 2 =------

8 см

28 - 40

12 см

40 - 90

50 см

-

- пахотный горизонт, серый, легкосуглинистый, пылеватокомковатой структуры, рыхлый, встречаются корни растений, переход в А2 резкий;

-

- элювиальный (подзолистый) горизонт, белесоватый, легкосуглинистый, пластинчато-листоватой структуры, уплотнен, сухой, не вскипает от HCl, переход в горизонт А2В плавный;

-

- элювиально-иллювиальный горизонт, тяжелосуглинистый, коричневатобурый, отличается белесой кремнеземистой присыпкой, ореховатоплитчатой структурой, уплотнен, переход постепенный;

-

- иллювиальный горизонт буроватокрасный, ореховато-комковатой структуры, плотный, переход в нижележащий горизонт постепенный;

-

- материнская почвообразующая порода – покровный суглинок, тяжелосуглинистый, плотный, отмечается слабое вскипание от HCl на глубине 95 см.

Рис. 3. Почвенный разрез № 3. (Почва: дерново-среднеподзолистая легкосуглинистая на покровном суглинке

д

2 л / с

П

, подстилаемом мореной)

Из описания видно, что почвы изучаемых участков характеризуются пахотным горизонтом небольшой мощности – около 20 см (отдельные участки – до 25 см), что по всей вероятности связано с ежегодной вспашкой практически на одинаковую глубину. Данный факт подтверждает наличие плужной подошвы – уплотненной прослойки почвы на границе пахотного и подзолистого горизонтов. Для почв, подвергавшихся ежегодной вспашке в течение длительного времени, характерен гомогенный верхний слой, отличающийся от генетических горизонтов целинных аналогов. Из общих особенностей можно выделить также резкий переход из пахотного горизонта в подзолистый. Эта особенность присуща большинству антропогенно-преобразованных почв.

Дифференциация почв по степени оподзоленности связана с мощностью и характером распределения подзолистого горизонта. Так в дерново-слабоподзолистой легкосуглинистой почве (разрез № 2) горизонт А2 встречается отдельными прослойками, его мощность не превышает 6-7 см.

Дерново-слабоподзолистая супесчаная почва отличается от легко- и средне- суглинистых наличием супесчаного элювиально-иллювиального горизонта палевобурого цвета. В других исследуемых почвах переходный горизонт А2В тяжелосуглинистый, буровато-коричневого цвета. Нижележащие горизонты характеризуются плотным сложением, материнская порода сильно уплотнена, имеет тяжелый гранулометрический состав, и представляет собой однородный сортированный материал коричневого или желто-бурого цвета, без включений. Все это говорит о том, что почвы сформировались на перигляциальных отложениях (на покровном суглинке).

Согласно «Классификации и диагностике почв России» (2004) пахотные почвы опытного поля под воздействием сельскохозяйственного производства значительно трансформировались и их можно отнести к отдельному типу агропочв [15]. Описанные дерново-подзолистые почвы входят в ствол постлитогенных почв, отдела Агроземы, типа - агроземы текстурно-дифференцированные. Общее строение агродерново-подзолистых почв может быть выражено следующей формулой:

P – EL – BEL – BТ – C, где: Р – агрогумусовый (пахотный) горизонт, EL – элювиальный (подзолистый), BEL - субэлювиальный (переходный), ВТ - текстурный (иллювиальный), C - почвообразующая порода.

Это обстоятельство сказывается на физико-химических свойствах и питательном режиме (табл.).

Таблица – Агрохимическая характеристика горизонтов дерново-подзолистых почв опытного поля ВГМХА

|

Горизонт |

Гумус, |

рН КCl |

Н |

S |

Ca2+ |

Mg2+ |

V, |

PO |

KO |

|

% |

мг·экв/100 г почвы |

% |

мг /кг почвы |

||||||

|

дерново-слабоподзолистая мелко-песчаная (разрез № 1) |

|||||||||

|

А пах |

1,92 |

5,3 |

3,9 |

13,9 |

- |

- |

78,1 |

295 |

113 |

|

А 2 |

0,61 |

4,1 |

3,3 |

7,3 |

- |

- |

68,9 |

113 |

87 |

|

А2В |

0,43 |

4,3 |

3,8 |

12,8 |

- |

- |

77,1 |

155 |

120 |

|

В |

0,22 |

4,5 |

3,2 |

17,4 |

- |

- |

84,5 |

220 |

103 |

|

С |

0,11 |

6,1 |

2,1 |

25,1 |

- |

- |

92,3 |

210 |

96 |

|

дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая (разрез № 2) |

|||||||||

|

А пах |

2,48 |

5,2 |

2,80 |

7,8 |

5,4 |

2,3 |

73,6 |

279 |

119 |

|

А2 |

0,51 |

5,1 |

2,28 |

4,2 |

3,9 |

1,5 |

64,8 |

275 |

29 |

|

А 2 В |

0,41 |

5,3 |

1,46 |

17,4 |

12,2 |

4,5 |

92,3 |

289 |

73 |

|

В |

0,31 |

6,5 |

0,43 |

45,8 |

10,4 |

5,1 |

99,1 |

236 |

55 |

|

С |

0,31 |

6,7 |

0,33 |

48,8 |

11,6 |

4,5 |

99,3 |

169 |

37 |

|

дерново-среднеподзолистая легкосуглинистая (разрез № 3) |

|||||||||

|

А пах |

2,73 |

5,5 |

2,52 |

10,2 |

6,0 |

2,5 |

80,2 |

260 |

115 |

|

А 2 |

0,31 |

5,1 |

1,28 |

3,2 |

2,8 |

1,4 |

69,4 |

245 |

65 |

|

А2В |

0,28 |

5,0 |

1,20 |

5,6 |

4,5 |

2,0 |

82,4 |

204 |

91 |

|

В |

0,27 |

5,7 |

1,40 |

21,1 |

12,0 |

8,0 |

93,8 |

279 |

90 |

|

С |

0,20 |

6,7 |

0,35 |

48,8 |

10,0 |

5,6 |

99,3 |

195 |

67 |

Пахотный слой изучаемых почв имеет среднее содержание гумуса, слабокислую реакцию среды, повышенную степень насыщенности основаниями, содержание подвижных форм P 2 O 5 и K 2 O (по Кирсанову) - очень высокое и среднее соответственно. Наиболее кислую реакцию имеет подзолистый горизонт, далее вниз по профилю величина рНКCl несколько возрастает и достигает максимума в горизонте С, который имеет нейтральную реакцию.

Для дерново-подзолистой легко- и среднесуглинистой почвы, начиная с переходного горизонта А2В, отмечается снижение гидролитической кислотности, увеличение суммы поглощенных оснований, преимущественно за счет обменно-поглощенных катионов кальция и магния, содержание которых в материнской породе в 2-2,5 раза выше, чем в пахотном слое. В дерново-подзолистой супесчаной почве отмечаются аналогичные, хотя и более сглаженные закономерности. Степень насыщенности почв основаниями в подзолистом горизонте имеет наименьшую величину, далее, вниз по профилю закономерно увеличивается и достигает наибольших значений в иллювиальном горизонте и материнской породе.

Содержание гумуса резко уменьшается начиная с горизонта А2, а распределение подвижного фосфора по генетическим горизонтам неодинаково. При этом в большинстве исследуемых почв наблюдается некоторое повышение его содержания в иллювиальных горизонтах. Наибольшая обеспеченность подвижным калием отмечается в пахотном горизонте, и закономерно снижается вниз по профилю почвы. Исключение составляет дерново-подзолистая супесчаная почва, где максимум содержания K2O отмечается в переходном и иллювиальном горизонте, что с одной стороны связано с интенсивным вымыванием калия по сравнению с суглинистыми почвами, с другой – увеличением доли илистой фракции в горизонте В.

По основным агрохимическим показателям, почвы опытного поля, являются характерными для большинства районов Вологодской области [16].

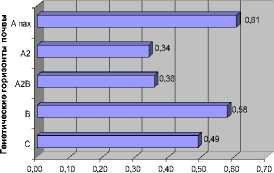

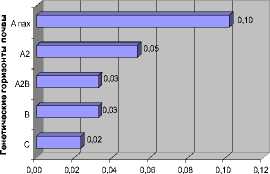

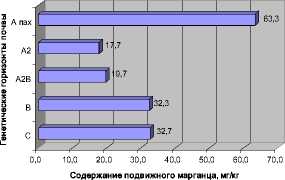

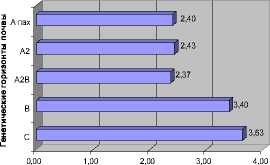

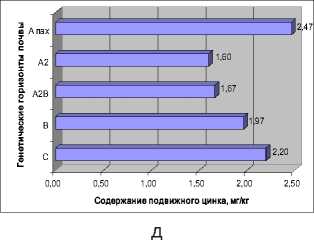

Содержание подвижных соединений микроэлементов в почвах – важнейший показатель плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Весьма важным представляется рассмотрение распределение бора, молибдена, меди, цинка и марганца по профилю дерново-подзолистой почвы (рис. 4).

Содержание подвижного бора, мг/кг

Содержание подвижного молибдена, мг/кг

в

б

Содержание подвижной меди, мг/кг

Рис. 4. Содержание подвижных соединений микроэлементов в дерново-подзолистых почвах опытного поля ВГМХА им. Н.В. Верещагина (а – бора, б – молибдена, в – марганца, г – меди, д – цинка)

Содержание подвижных соединений бора изменяется с глубиной весьма неравномерно. Наибольшая концентрация воднорастворимого бора обнаруживается в пахотном горизонте дерново-подзолистых почв, а также в иллювиальном (0,610,58 мг/кг). С одной стороны это связано с биологическим концентрированием бора в верхнем слое почвы, а также возможностью образовывать им комплексные соединения с органическим веществом почвы и коллоидными частицами, максимум которых приходится на тяжелосуглинистый иллювиальный горизонт. В подзолистом и переходном горизонте А2В содержание подвижного бора почти в 2 раза меньше, чем в пахотном. Аналогичное распределение по профилю почвы характерно и для подвижного цинка.

Содержание подвижных соединений молибдена закономерно уменьшается с глубиной. Наибольшая его аккумуляция наблюдается в пахотном слое. В то же время, обеспеченность исследуемых почв молибденом характеризуется как низкая. Распределение меди по горизонтам почвы носит другую закономерность: увеличение ≈ в 1,5 раза содержания подвижных форм в горизонте В и материнской почвообразующей породе, по сравнению с пахотным, подзолистым и переходным горизонтами. Такое явление по всей вероятности связано с более высоким содержанием меди в покровном суглинке, на котором сформировались почвы. В изучаемых почвах отмечается невысокое содержание подвижных форм марганца в подзолистом и переходном горизонтах. Наибольшая обеспеченность данным микроэлементом наблюдается в пахотном слое.

Таким образом, распределение микроэлементов по почвенному профилю дерново-подзолистых почв опытного поля во многом обусловлено их генезисом. В процессе почвообразования в пахотном горизонте происходит биогенная аккумуляция микроэлементов за счет отмерших корней растений, которые значительную часть элементов потребляют из подпахотного слоя почвы. Для бора, цинка и марганца наблюдается второй максимум содержания их подвижных форм в иллювиальном горизонте, что с одной стороны обусловлено промывным водным режимом, при котором происходит их вымывание с нисходящим током воды из пахотного слоя, с другой – высокой адсорбционной способностью глинистых минералов в горизонтах В и С.

В целом, согласно существующей градации, пахотные почвы опытного поля ВГМХА им. Н.В. Верещагина имеют среднее содержание подвижных соединений бора, меди, цинка, марганца и низкое – молибдена. Эти данные хорошо согласуются с результатами сплошного мониторинга почв земель сельскохозяйственного назначения в Вологодской области [17].

Заключение.

На основании почвенно-агрохимического обследования опытного поля ВГМХА им. Н.В. Верещагина можно предложить следующие рекомендации по повышению плодородия пахотных почв:

-

1. Для разуплотнения подпахотного слоя почвы и разрушения плужной подошвы целесообразно один раз в 7-8 лет проводить чизелевание. Такой прием улучшит водопроницаемость почвы, ее фильтрационную способность, что будет способствовать устранению застоя воды в микропонижениях, быстрому просыханию почвы и более раннему началу весенне-полевых работ. Кроме того, за счет улучшения роста и развития корневой системы растений не только в пахотном, но и в подпахотном слое почвы, увеличится размер потребления питательных веществ из почвы и вносимых удобрений.

-

2. В связи с тем, что средневзвешенная кислотность почвы на контурах № 1 и 3 колеблется в интервале 5,2-5,5 в полевых севооборотах с высокой насыщенностью картофелем и льном, необходимо проводить обязательное известкование, лучше магнийсодержащими известковыми материалами (доломитовой мукой). Исходя из гранулометрического состава почв величину рНКCl необходимо довести до 5,7-5,9 ед. рНКCl с последующим (раз в пять-семь лет) проведением поддерживающего известкования.

-

3. Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса необходимо ежегодное внесение не менее 12 т/га органических удобрений. С учетом того, что органические удобрения (навоз, торфонавозные компосты и др.) вносят один раз за ротацию севооборота, всю дозу можно внести под пропашную культуру (картофель, капуста) из расчета 60 т/га осенью под зяблевую вспашку, а на супесчаных почвах – весной.

-

4. Ввиду очень высокого содержания подвижного фосфора в почве можно ограничиться припосевным внесением фосфорсодержащих удобрений из расчета Р10-20 в рядки при посеве с семенами. Калийные удобрения необходимо вносить в дозе из расчета 100 % компенсации выноса К2О с урожаем.

-

5. Обязательным мероприятием должно быть применение соответствующих микроэлементов, особенно молибдена под бобовые и зернобобовые культуры. При этом необходимо использовать наиболее эффективные способы их внесения – предпосевную обработку семян и внекорневую подкормку растений.

Список литературы Почвы опытного поля ВГМХА имени Н. В. Верещагина и их агрохимическая характеристика

- Степанова, Т. А. Питомник -учебная и научная база факультета/Т. А. Степанова//Экологические и биологические вопросы сельского и лесного хозяйства: сб. материалов юбилейной научн.-практ. конф., посвященной 90-летию ВГМХА им. Н.В. Верещагина. -Вологда; Молочное: ИЦ ВГМХА, 2001. -С. 8-9.

- Кауричев, И. С. Почвоведение/И. С. Кауричев, Н. П. Панов, Н. Н. Розов, М. В. Стратонович, А. Д. Фокин/Под ред. И. С. Кауричева. -М.: Агропромиздат, 1989. -719 с.

- Кирюшин, В. И. Наследие В.Р. Вильямса и современные проблемы агропочвоведения/В.И. Кирюшин//Известия ТСХА. -2014. -Выпуск 1. -С. 5-15.

- Муха, В. Д. Естественно-антропогенная эволюция почв/В. Д. Муха. -М.: КолосС, 2004. -271 с.

- Герасимова, М. Антропогенные почвы: генезис, география, рекультивация/М. И. Герасимова, М. Н. Строганова, Н. В. Можарова, Т. В. Прокофьева/Под ред. Г. В. Добровольского. -Смоленск: Ойкумена, 2003. -268 с.

- Черников, В. А. Экологически безопасная продукция/В. А. Черников, О. А. Соколов. -М.: КолосС, 2009. -438 с.

- Сычев, В. Г. Интенсификация продукционного процесса микроэлементами. Приемы управления/В. Г. Сычев, А. Н. Аристархов, А. Я. Харитонова, В. П. Толстоусов, Н. К. Ефимова, Н. Н. Бушуев. -М.: ВНИИА, 2009. -520 с.

- Ягодин, Б. А. Микроэлементы в сбалансированном питании растений, животных и человека/Б. А. Ягодин//Химия в сельском хозяйстве. -1995. -№2-3. -С. 24-26.

- Малахова, Ю. Е. Доступность ячменю элементов питания из разных горизонтов дерново-подзолистой почвы/Ю. Е. Малахова, В. В. Кидин//Плодородие. -2012. -№4. -С. 28-30.

- Paul, E.A. Soil microbiology and biochemistry/E.A. Paul, F.E. Clark//Academic Press, Inc., San Diego, USA, London, UK, 1999.

- Макаров, В. А. Содержание микроэлементов в дерново-подзолистых почвах Вологодской области (на примере Бабаевского, Кадуйского и Череповецкого районов): автореф. дис.. канд. с.-х. наук/В. А. Макаров. -Л.; Пушкин: ЛСХИ, 1969. -23 с.

- Комиссаров, В. В. Почвы Вологодской области, их рациональное использование и охрана: учебное пособие/В. В. Комиссаров. -ВГПИ, 1987. -80 с.

- Климат России/Под ред. Н.В. Кобышева. -СПб.: Гидрометеоиздат, 2001. -434 с.

- Классификация и диагностика почв СССР. -М.: Колос, 1977. -224 с.

- Классификация и диагностика почв России/Л. Л. Шишов, В. Д. Тонконогов, И. И. Лебедева, М. И. Герасимова/Под ред. Г. В. Добровольского. -Смоленск: Ойкумена, 2004. -342 с.

- Веденеева, Н. В. Состояние плодородия пахотных почв и планирование урожайности льна-долгунца в Вологодской области/Н. В. Веденеева, А. Н. Налиухин//Агрохимический вестник. -2012. -№3. -С. 2-4.

- Налиухин, А. Н. Определение потребности в применении борных и цинковых микроудобрений под лен-долгунец в Вологодской области/А. Н. Налиухин, Н. В. Веденеева//Плодородие. -2012. -№1. -С. 13-15.