Почвы раннесредневекового (IV-VI вв. н.э.) городища Среднего Притоболья и их палеогеографическое значение

Автор: Якимов А.С., Кайдалов А.И., Сечко Е.А., Пустовойтов К.Е., Кузяков Я.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (52), 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследованы погребенная раннесредневекового времени (IV-VI вв. н.э.) и фоновая почвы городища Усть-Утяк-1, расположенного в лесостепной зоне Среднего Притоболья. Установлено, что их различия не выходят за ранг почвенного типа. За последние 1 300-1 500 лет тренд развития лесостепных черноземов был направлен в сторону аридности, в результате чего черноземы выщелоченные эволюционировали в типичные. Сравнительный анализ морфологического строения и химических свойств изученных почв дает основание считать, что в IV-VI вв. н.э. природные условия отличались большей увлажненностью и теплообеспеченностью по сравнению с настоящим временем. Судя по историко-археологическим данным, с этим периодом совпадает расцвет бакальской культуры, которая пришла в упадок с его окончанием.

Погребенная почва, динамика и эволюция природных условий, этнокультурные взаимодействия, бакальская культура, среднее притоболье

Короткий адрес: https://sciup.org/14522947

IDR: 14522947 | УДК: 904

Текст научной статьи Почвы раннесредневекового (IV-VI вв. н.э.) городища Среднего Притоболья и их палеогеографическое значение

Изучение состояния окружающей среды прошлых эпох являлось одной из приоритетных задач естественных наук на всем протяжении их исторического развития. Исследователями были обнаружены различные природные образования, способные со- хранять палеоинформацию. К таким объектам относятся погребенные почвы под археологическими памятниками (фортификационные сооружения, курганные насыпи, культурные слои). Известно, что они способны сохранять следы изменения природных условий в виде свойств и признаков почвенного профиля [Александровский, 1996; Ахтырцев Б.П., Ахтырцев А.Б., 1994; Борисов, Дёмкина, Дёмкин, 2006; Величко, Морозова, 1985; Геннадиев, 1990; Дёмкин, Иванов, 1985; Иванов, 1984; Рысков, Дёмкин, 1997; Хохлова, Олейник, Ковалевская, 2000]. Будучи погребенной под насыпью археологическо-

Археология, этнография и антропология Евразии 4 (52) 2012

го памятника, почва в значительной мере исключается из дальнейшего почвообразовательного процесса, оставаясь длительное время в состоянии на момент своей «консервации». В то же время почвы способны сохранять объекты непедогенного происхождения, которые можно использовать как основу для проведения реконструкций древней природной среды (споры и пыльца растений [Пыльцевой анализ, 1950], фитолиты [Гольева, 1997], минеральные новообразования [Maher, Alekseev, Alekseeva, 2003], фаунистические остатки [Маркова, 2000]). В хронологическом отношении большинство сохранившихся погребенных почв археологических памятников Северной Евразии охватывают период в 5 тыс. лет, когда у древнего населения появились курганный погребальный обряд и первые градостроительные традиции [Брашинский, 1979; Раевский, 1985]. В последние годы интерес к исследованиям этих почв привел к созданию нового междисциплинарного научного направления – археологического почвоведения, методические основы которого изложены в ряде научных публикаций [Александровский, 1983; Дергачёва, 1997; Дёмкин, 1997; Иванов, 1992; Holliday, 1989; Vreeken, 1975]. Оно располагает обширным методическим аппаратом, включающим методы не только почвоведения, но и физики, химии, биологии, минералогии и других наук. Комплексный подход к изучению палеопочв археологических памятников позволил получить новые данные о строении, функционировании, генезисе, динамике, эволюции почв и почвенного покрова в различных регионах мира, охватывающие вторую половину голоцена. Они позволяют реконструировать природные условия прошлых эпох, а также изучать взаимодействия между природой и древними обществами. В территориальном отношении отмечается неоднородность по степени изученности регионов, перспективных для археологического почвоведения. Наряду с хорошо изученными районами (центр Русской равнины [Александровский, 1983; Ахтырцев Б.П., Ахтырцев А.Б., 1994], Нижнее Поволжье [Борисов, Дёмкина, Дёмкин, 2006; Дёмкин, Иванов, 1985; Иванов, 1984, 1992; Demkin et al., 2004, 2006], Южный Урал [Рысков, Дёмкин, 1997; Хохлова, Олейник, Ковалевская, 2000]) существуют слабоизученные. Одним из таких регионов является Среднее Притоболье, где палеопочвенные исследования проводятся относительно недавно и охватывают отдельные памятники и археологические микрорайоны [Валдайских, 2007; Махонина, Валдайских, 2008; Якимов и др., 2007]. Имеющаяся информация о состоянии почв и природной среды в разные исторические эпохи не одинакова. Одним из слабоосвещенных периодов является раннее средневековье, известное своими сложными куль- турно-историческими событиями [Боталов, 2009]. В настоящей работе приводятся результаты сравнительного исследования раннесредневековых (IV– VI вв. н.э.) погребенных и современных почв Среднего Притоболья и их палеогеографическая интерпретация на примере городища Усть–Утяк-1.

Район, объекты и методы исследований

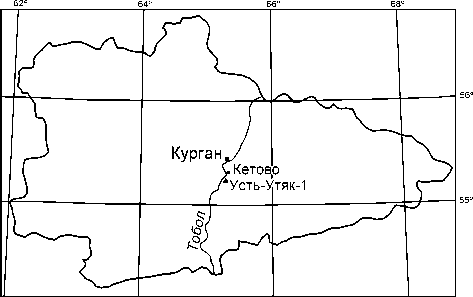

Исследуемая территория расположена в юго-западной части Западно-Сибирской аккумулятивной равнины и находится в пределах лесостепной природной зоны (рис. 1). Климат региона континентальный, среднегодовая температура воздуха 1,3 ºС, количество осадков 330 мм. Коэффициент увлажнения, по Н.Н. Иванову, 0,6 [Агроклиматические ресурсы…, 1977].

Объектами исследования являлись погребенная почва IV–VI вв. н.э. под фортификационным валом городища Усть-Утяк-1 и экспонированная почва. Обе приурочены к высокой террасе р. Тобола, имеющей абсолютную высоту 160 м и уклон 50º [Егоров, Кривонос, 1995]. Городище Усть-Утяк-1 находится на территории Кетовского р-на Курганской обл. в 22 км к югу от г. Кургана (координаты: 55º16′ с.ш. и 65º19′ в.д.). Памятник расположен компактно и имеет относительную высоту над уровнем воды р. Утяк (правый приток Тобола) 18 м (рис. 2, 3). Его общая площадь 1 840 м2. По археологическим данным, городище имеет двухслойное строение: нижний слой датируется X–VIII вв. до н.э. (переходное время от бронзового к железному веку), а верхний – IV–VI вв. н.э. (раннее средневековье) [Кайдалов, Сечко, 2008]. Фортификационная система, сооружение которой относится к раннесредневековому периоду существования городища (IV–VI вв. н.э.), представлена валом высотой до 1,5 м с четырьмя небольшими выступами с внешней стороны. Окончания вала резко переходят в крутые склоны террасы. Внутреннее пространство

Рис. 1. Район исследования.

Рис. 2. Общий вид городища Усть-Утяк-1.

0 15 м

Рис. 3. Схема городища Усть-Утяк-1.

P1 – разрез погребенной почвы; P2 – разрез современной почвы.

памятника составляет 1 200 м2. Ров, въезд в городище, жилищные впадины визуально не фиксируются [Кай-далов, Шилов, Маслюженко, 2003].

Основным методом исследования послужил почвенно-археологический [Дёмкин, 1997; Дергачёва, 1997]. В образцах, взятых из генетических горизонтов, были определены главные химические показатели (содержание органического вещества, легкорастворимых солей, анионно-катионный состав, значение рН). Анализы выполнены в аккредитованной лаборатории экологических исследований химического факультета Тюменского государственного университета.

Возраст фортификационного вала определен методом радиоуглеродного датирования (по 14С) древес- ного угля из оборонительной конструкции [Епимахов, 2008], а также органического материала из верхней части гумусового горизонта погребенной почвы. Анализы выполнены в лаборатории геологии кайнозоя, палеоклиматологии и минералогических индикаторов климата Института геологии и минералогии СО РАН (индекс СОАН) и радиоуглеродной лаборатории Института географии РАН (индекс ИГАН) (табл. 1). Получено пять дат по углю, из которых резко выделяются две: заведомо удревненная (СОАН-7054) и омоложенная (СОАН-7057). Остальные сравнительно равномерно распределены в интервале со II по V в. включительно. Дата по органическому материалу из верхней части гумусового горизонта погребенной

Таблица 1. Радиоуглеродные даты материала из фортификационного вала городища Усть-Утяк-1

|

№ анализа |

Материал |

Конвенционное значение, л.н. |

Калиброванное значение, гг. н.э. |

|

|

68,2 % |

95,4 % |

|||

|

СОАН-6965 |

Уголь |

1 590 ± 65 |

400 (68,2 %) – 550 |

330 (95,4 %) – 610 |

|

СОАН-7054 |

» |

1 905 ± 45 |

20 (66,5 %) – 140 190 (1,7 %) – 210 |

180 (95,4 %) – 230 |

|

СОАН-7055 |

» |

1 695 ± 45 |

250 (13,4 %) – 290 320 (54,8 %) – 410 |

230 (95,4 %) – 440 |

|

СОАН-7057 |

» |

930 ± 45 |

1030 (68,2 %) – 1160 |

1020 (95,4 %) – 1210 |

|

СОАН-7058 |

» |

1 720 ± 75 |

230 (68,2 %) – 410 |

120 (91,2 %) – 470 480 (4,2 %) – 540 |

|

ИГАН-3790 |

Гумусовый горизонт погребенной почвы |

1 240 ± 80 |

687 (82,6 836 (17,4 |

%) – 831 %) – 869 |

почвы относится к VII–VIII вв. Таким образом, полученные результаты позволяют достоверно датировать городище IV–VI вв. н.э.

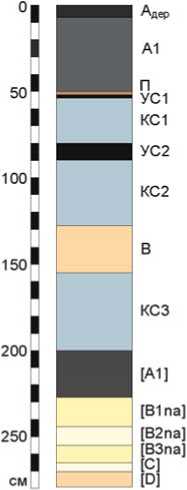

Морфологическое строение, химические свойства погребенной и современной почв

Погребенная почва. В течение полевых сезонов 2007 и 2008 гг. проводились комплексные исследования фортификационного вала городища Усть-Утяк-1. Поперечной траншеей была вскрыта его насыпь с погребенной под ней почвой (рис. 4), которая определена нами как чернозем выщелоченный [Классификация…, 1977]. Почвенный разрез, заложенный в центральной части западной бровки траншеи (см. рис. 3), выявил пять стратиграфических уровней (табл. 2): 1) современная почва (0–50 см; здесь и далее глубина от современной поверхности); 2) первый культурный слой с остатками оборонительной конструкции (54– 80 см); 3) второй культурный слой (90–128 см); 4) третий культурный слой (155–200 см); 5) погребенная почва (200–265 см).

Наибольший интерес представляет сохранившаяся погребенная почва. В ее строении выделяются два горизонта: гумусовый [А1] и иллювиально-натри-евый [Вna]. Первый (200–227 см) представляет собой светло-серую очень плотную супесь комковатой структуры с включением минеральных зерен кварца и вертикальными трещинами. Второй (227–265 см) имеет неоднородное строение и подразделяется на три подгоризонта: [В1na] (227–244 см) – темно-коричневый бесструктурный песок с включениями минеральных зерен разной размерности, осложнен вертикальными трещинами и кротовинами, очень плотный; [В2na] (244–255 см) – светло-серая супесь плитчатой структуры, очень плотный, отмечаются вертикальные трещины; [В3na] (255–265 см) – светло-желтый рыхлый бесструктурный песок. Почвообразующая порода [C] (265–270 см) сложена белесым бесструктурным песком. Ниже залегает ожелезнен-ная песчанисто-щебнистая масса [D] (270–280 см), неоднородная по цвету (чередование желтоватокрасных и голубовато-серых фрагментов), тяжелосуглинистого гранулометрического состава, глыбистой структуры, с карбонатами в виде натеков и «журавчиков», реагирующих с 10%-й соляной кислотой (HCl). В горизонтах [Вna] и [С] встречаются редкие новообразования карбонатов – натеки, слабо реагирующие с 10%-й соляной кислотой.

В погребенной почве содержание органического вещества понижается с глубиной от 1,4 до менее 0,5 % (табл. 3), при этом в гор. [В2na] отмечается небольшое повышение. Нами была проведена реконструкция исходного содержания гумуса в органогенном горизонте по предложенной С.В. Губиным методике [1984]. Считается, что его диагенетические потери

Рис. 4. Стратиграфия фортификационного вала и погребенной почвы.

Адер – дерновый горизонт; А1 – гумусовый; П – прокал; УС1, 2 – углистые слои; КС1, 2, 3 – культурные слои; В – выкид; В1na, В2na, В3na – подгоризонты иллювиально-натриевого горизонта; С – почвообразующая порода; D – ожелезненная песчанисто-щебнистая масса. В квадратных скобках обозначения горизонтов погребенной почвы.

Таблица 2. Морфологическое строение погребенной и современной почв археологического памятника Усть-Утяк-1

|

Горизонт * |

Глубина, см |

Цвет |

Гранулометрический состав |

Структура |

Плотность |

|

Фортификационный вал |

|||||

|

A дер |

0–7 |

Темно-серый |

Супесь |

Мелкокомковатая |

Рыхлый |

|

А1 |

7–50 |

» |

» |

Комковатая |

» |

|

П |

50–52 |

Красно-коричневый |

» |

Мелкокомковатая |

Уплотненный |

|

УС1 |

52–54 |

– |

– |

– |

– |

|

КС1 |

54–80 |

Серый |

Супесь |

– |

Плотный |

|

УС2 |

80–90 |

– |

– |

– |

– |

|

КС2 |

90–128 |

Серый |

Супесь |

Комковатая |

Рыхлый |

|

В |

128–155 |

Желто-коричневый |

» |

» |

Уплотненный |

|

КС3 |

155–200 |

Серый |

» |

» |

Плотный |

|

Чернозем выщелоченный |

|||||

|

[А1] |

200–227 |

Светло-серый |

Супесь |

Комковатая |

Очень плотный |

|

[В1na] |

227–244 |

Коричнево-желтый |

Песок |

Бесструктурный |

» » |

|

[В2na] |

244–255 |

Светло-серый |

Супесь |

Плитчатая |

» » |

|

[В3na] |

255–265 |

Светло-желтый |

Песок |

Бесструктурный |

Рыхлый |

|

[C] |

265–270 |

Белесый |

» |

» |

» |

|

[D] |

270–280 |

Желтовато-красный, голубовато-серый |

Тяжелый суглинок |

Глыбистая |

Плотный |

|

Чернозем типичный |

|||||

|

A дер |

0–7 |

Темно-серый |

Супесь |

Мелкокомковатая |

» |

|

А1 |

7–35 |

» |

» |

Плитчатая |

» |

|

Вfe |

35–60 |

Красновато-коричневый |

» |

Призматическая |

Очень плотный |

|

Вcа |

60–80 |

Желто-коричневый |

» |

Комковато-призматическая |

Плотный |

|

C |

80–95 |

Белесый |

Песок |

Бесструктурный |

Уплотненный |

|

D |

95–100 |

Желтовато-красный, голубовато-серый |

Тяжелый суглинок |

Глыбистая |

Плотный |

*Усл. обозн. см. рис. 4, 5.

в гор. А1 средневековых почв составляют как минимум 50 %. Учитывая легкий гранулометрический состав погребенной почвы, мы допустили потери органического вещества на уровне 70 %. Реконструированное содержание гумуса составило ок. 2,4 %. Основные анионы (Cl-, SO42-, НСО32-) и катионы (Cа2+, Mg2+) равномерно распределены по профилю, их концентрации невысокие. В то же время наблюдается повышенное содержание натрия. Горизонт [Вna] характеризуется высокой концентрацией катионов Na2+, варьирующей от 1,5 до 4,1 ммоль/100 г почвы. Реакция водной вытяжки по стоянна по профилю, значение рН 6,9–7,3.

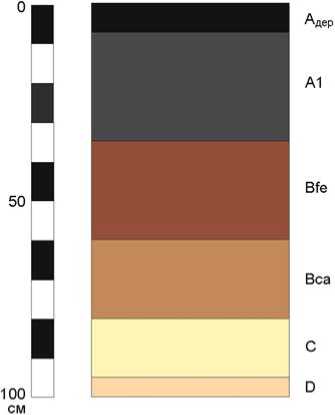

Современная почва. В 10 м к северо-востоку от фортификационного вала был заложен разрез фоновой почвы (см. рис. 3). Установлено, что современные почвы в окрестностях памятника отно сятся к чернозему типичному (рис. 5). Дерновый горизонт (Адер) мощностью 7 см сложен темно-серой супесью мелкокомковатой структуры (см. табл. 2). В нем наблюдается повышенная концентрация корней древесной, травянистой растительности и плохо разложившегося органического материала. Адер плавно переходит в гумусовый горизонт (А1), залегающий на глубине от 7 до 35 см. Он представляет собой темно-серую супесь плитчатой структуры с вклю-

Таблица 3. Химические свойства погребенной и современной почв археологического памятника Усть-Утяк-1

Рис. 5. Строение современной почвы.

Адер – дерновый горизонт; А1 – гумусовый; Вfe– иллювиально-железистый; Вса – иллю-виально-карбонатный горизонт; C – почвообразующая порода; D – ожелезненная песчанисто-щебнистая масса.

20 см. Он представляет собой желто-коричневую супесь комковато-призматической структуры с новообразованиями карбонатов в виде мучнистых пятен, примазок, зерен, «журавчиков». Иллювиальная часть почвенного профиля граничит с почвообразующей породой (горизонт C, 80–95 см), которая сложена белесым бесструктурным песком. Ниже залегает ожелезненная песчанисто-щебнистая масса (горизонт D), состоящая из тяжелосуглинистого материала неоднородного по цвету (чередование желтоватокрасных и голубовато-серых фрагментов), глыбистой структуры, с новообразованиями карбонатов в виде примазок, натеков, «журавчиков».

Содержание органического вещества в почве понижается с глубиной с 12,1 до менее 0,5 %, при этом в ожелезненной песчанисто-щебнистой массе оно слегка повышается (табл. 3). В целом почвенный профиль рассолен, легкорастворимых солей менее 0,1 %, за исключением гор. Адер, где их 0,2 %. Особо следует обратить внимание на распределение основных анионов и катионов. Содержание бикарбонат-ионов с глубиной колеблется, максимум (1,5 ммоль/100 г почвы) наблюдается в гор. Вса, в о стальных варьирует от 0,10 до 0,35. Количество ионов хлора с глубиной равномерно уменьшается с 0,2 до 0,1 ммоль/100 г почвы. Содержание сульфат-ионов незначительно снижается в гор. А1 и остается неизменным (0,5 ммоль/100 г почвы) до гор. D, где отмечается резкое повышение до 6,7 ммоль/100 г почвы. Катионы кальция и магния равномерно распределены по профилю, за исключением гор. D, где их концентрация возрастает соответственно до 10 и 1,1 ммоль/100 г почвы. Содержание катионов натрия незначительно повышается в горизонтах Вfe и Вca, затем в почвообразующей породе снижается до уровня в верхней части профиля (Адер и А1) (< 1 ммоль/100 г почвы) и резко возрастает в гор. D (1,7 ммоль/100 г почвы). Значение рН с глубиной увеличивается от 6,5 до 8,9.

Таблица 4. Радиоуглеродные даты материала из карбонатных новообразований реликтовых горизонтов

|

Горизонт |

Глубина, см |

Вид новообразования |

Дата, тыс. л.н. |

|

Погребенный чернозем выщелоченный |

|||

|

[D] |

270–280 |

Кутана |

7 265 ± 60 |

|

270–280 |

«Журавчик» |

4 455 ± 60 |

|

|

Современный чернозем типичный |

|||

|

Вfe |

35–60 |

Кутана |

12 350 ± 185 |

|

35–60 |

«Журавчик» |

2 650 ± 40 |

|

Сравнительный анализ морфологического строения и химических свойств погребенной и современной почв выявил ряд сходных особенностей и различий. Изученные почвы различаются на уровне подтипа. Погребенный чернозем в сравнении с современной почвой менее структурирован и в то же время более уплотнен, окраска горизонтов отличается осветлением общего тона. Гранулометрический состав изученных почв песчано-супесчаный, причем почвенные профили подстилаются тяжелосуглинис-то-глинистой ожелезненной песчанисто-щебнистой массой (гор. D). В погребенной почве встречаются редкие новообразования карбонатов в иллювиаль-но-натриевом горизонте (Вna), тогда как в фоновой почве на глубине 60–80 см выделяется горизонт карбонатной аккумуляции (Вса). Новообразования карбонатов представлены примазками, натеками, «журавчиками», мучнистыми пятнами. Морфология изученных почв свидетельствует об их полигенетич-ности. Так, подстилающая порода в обоих случаях характеризуется высокой степенью ожелезнения и хорошо выраженными окислительно-восстановительными свойствами. В современной почве сохранился нетипичный реликтовый горизонт – Вfe, который осложнил общее строение профиля. Кроме того, в горизонтах Вfe и [D] обнаружены карбонатные новообразования (кутаны и «журавчики»), расположенные на поверхности ожелезненных образований, имеющих вторичное происхождение. Их абсолютный возраст был определен радиоуглеродным методом в Университете г. Упсала, Швеция (табл. 4).

Полученные результаты позволяют говорить о гидроморфной (болотной) стадии развития почвенного покрова, предшествовавшей современному почвообразованию. Эта стадия закончилась не позднее раннего голоцена, после чего установился устойчивый аридный тренд природных условий в районе исследования. Содержание органического вещества по профилям изученных почв с глубиной уменьшается, но количественные показатели различаются. Так, в гумусовом горизонте погребенной почвы оно составляло не менее 2,4 % (реконструированное значение), тогда как в современной – 2,9 %. Ниже по профилю палеопочвы гумуса менее 1 %, а в современном черноземе более 1 %, и только в горизонтах С и D его концентрация снижается до 0,5–0,6 %. Изученные почвы рассолены, содержание легкорастворимых солей составляет менее 0,1 %. Распределение по профилю анионов и катионов неодинаковое. В погребенной почве основные анионы (НСО32-, Cl, SO42-) распределены равномерно, их концентрация незначительно понижается лишь в нижней части. В современной почве равномерное распределение имеют только анионы хлора. Концентрация бикарбонат-ионов повышается с глубиной, достигая мак- симума в гор. Вса (1,5 ммоль/100 г почвы), по сле чего вновь снижается. Содержание сульфат-ионов с глубиной уменьшается, при этом в гор. D отмечается резкое увеличение до 6,7 ммоль/100 г почвы. Катионы кальция и магния распределены одинаково по профилям изучаемых почв, в то же время концентрация катионов натрия с глубиной возрастает. В современном черноземе в гор. D отмечено существенное увеличение содержания основных катионов (Ca2+, Mg2+ и Na2+), а также анионов сульфатной группы. Погребенный чернозем имеет меньшую величину рН по сравнению с современной почвой.

Реконструкция природных условий

Для территории лесостепного Зауралья большинство исследователей определяют раннее средневековье с IV по первую половину X в. н.э. [Конников, 2007]. На сегодняшний день для этого региона, и в частности Среднего Притоболья, имеются немногочисленные данные о состоянии окружающей среды в указанный период. Согласно результатам палинологических исследований Тоболо-Ишимского междуречья [Рябоги-на, 2008], в начале раннего средневековья (IV в. н.э.) преобладали умеренно прохладные и влажные природные условия. Середина эпохи (IV–VII вв. н.э.) характеризуется наибольшей увлажненностью при аналогичном термическом режиме. В конце раннесредневекового периода (VII–X вв. н.э.) отмечается снижение увлажнения, а также кратковременное потепление.

Анализ литературных материалов позволил установить, что в рассматриваемое время на сопредельных территориях Западной Сибири также происходили изменения окружающей среды в сторону оптимизации. На Барабинской низменно сти (лесостепная зона) отмечаются увеличение среднегодовой нормы осадков на 20–50 мм/год и незначительное похолодание [Волкова, Бахарева, Левина, 1989]. В степях Северного Казахстана при умеренном похолодании атмосферное увлажнение было выше на 50–100 мм/год, причем его значения характеризуются большей амплитудой, что может быть связано с усилением континентальности климата [Иванов, 2006], к этому же времени относится распространение здесь сосновых боров [Кременецкий, Тарасов, Черкинский, 1994]. Выявлено, что в направлении в глубь Евразии влажные природные условия постепенно сменяются засушливыми. Так, в сухих степях Центральной Монголии отмечается аридизация климата в рассматриваемое историческое время [Виппер и др., 1989].

Анализ изученных почв показал, что в IV– VI вв. н.э. в районе городища Усть-Утяк-1 преобла- дали более влажные природные условия, характерные для северной лесостепи. По всей видимости, максимум увлажнения пришелся на этот период, о чем свидетельствует состояние погребенной почвы (высокая степень выщелоченности, рассоленности). Наш вывод хорошо согласуется с палинологическими данными, полученными на археологических памятниках Тоболо-Ишимского междуречья [Рябогина, 2008]. Палеопочвенные исследования и анализ литературы позволили установить, что гумидный период был непродолжительным и, вероятно, составлял ок. 100–150 лет. Тем не менее он нашел отражение в эволюции почвенного покрова на подтиповом уровне. Высокая скорость и интенсивность почвенных процессов может быть объяснена региональными природными особенностями (преобладающий легкий гранулометрический состав почв, микроклимат). В районе археологического памятника Усть-Утяк-1 за последние 1 300–1 500 лет черноземы выщелоченные эволюционировали в типичные, что свидетельствует об общем аридном тренде природных условий лесостепной зоны Среднего Притоболья в это время.

Гумидный, умеренно прохладный период IV– VI вв. н.э. хорошо коррелирует с этнокультурными процессами в регионе. На это время приходятся расцвет бакальской культуры, появление укрепленных поселений с хорошей фортификацией, рост контактов с соседними народами [Боталов и др., 2008]. Ухудшение природных условий во второй половине VI в. н.э. совпадает с началом упадка бакальской культуры. Следовательно, изменение природной обстановки явило сь одним из значимых факторов (наряду с политическими, социально-экономическими), оказавших влияние на жизнь раннесредневекового населения лесостепей Среднего Притоболья и предопределивших дальнейший ход его развития.

Заключение

Проведенные комплексные почвенно-археологические исследования городища Усть-Утяк-1 и его окрестностей, а также анализ литературы по палеогеографии Среднего Притоболья позволили изучить состояние почв и природных условий в IV–VI вв. н.э. и сопоставить их с современными. Установлено, что за последние 1 300–1 500 лет зональные почвы претерпели изменения на подтиповом уровне. Произошла эволюция черноземов выщелоченных в типичные, что явилось отражением изменившейся природной обстановки. Морфологическое строение и химические свойства палеопочвы указывают на ее развитие в более влажных природных условиях по сравнению с настоящим временем. Наши выводы хорошо согласуются с данными спорово-пыльцевого анализа [Рябогина, 2008]

о гумидном периоде в первой половине раннесредневековой эпохи (IV–VII вв. н.э.). Мы предполагаем, что он продолжался не более 100–150 лет и привел к заметным изменениям окружающей среды.

Таким образом, в IV–VI вв. н.э. на территории Среднего Притоболья (в районе городища Усть-Утяк-1) установилась благоприятная природная обстановка, проявившаяся в увеличении среднегодовой нормы атмосферных осадков и оптимизации ландшафтов. В почвенном покрове доминировали черноземы выщелоченные. По всей видимости, после VI в. н.э. развитие окружающей среды характеризовалось тенденцией к аридизации, которая в дальнейшем привела к эволюции зональных почв на подтиповом уровне. В настоящее время в почвенном покрове преобладают черноземы типичные, которые развивались в более засушливых природных условиях.

И в заключение отметим, что оптимизация окружающей среды отразилась на развитии раннесредневековых обществ. Так, расцвет бакальской культуры совпадает с благоприятным гидротермическим периодом в лесостепях Среднего Притоболья в раннем средневековье.