Погребальные комплексы эпохи бронзы и раннего железного века из курганных могильников Успенский I и Успенский II на северо-западе Ставрополья

Автор: Березин Я.Б., Клещенко А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 258, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются материалы эпохи бронзы и раннего железного века из курганных могильников Успенский I и Успенский II (Новоалександровский район Ставропольского края). Из них два относятся к раннекатакомбному времени (втор. четв. III тыс. до н. э.), пять - к позднекатакомбному (третья четв. III тыс. до н. э.), одно - к сарматской культуре (II-I вв. до н. э.), достоверная датировка еще двух погребений невозможна. Из погребений эпохи средней бронзы наибольший интерес представляет серия позднекатакомбных комплексов, соединяющая в себе элементы восточноманычской, батуринской и суворовской традиций, что связано с местоположением изученных могильников в контактной зоне трех указанных культурных феноменов. Сарматское погребение, являясь довольно типичным для своего культурного круга, выделяется наличием редкой разновидности культового сосуда - курильницы.

Курганный могильник, ставропольская возвышенность, эпоха бронзы, восточноманычская культура, батуринская культура, суворовская культура, ранний железный век, сарматы

Короткий адрес: https://sciup.org/143171210

IDR: 143171210

Текст научной статьи Погребальные комплексы эпохи бронзы и раннего железного века из курганных могильников Успенский I и Успенский II на северо-западе Ставрополья

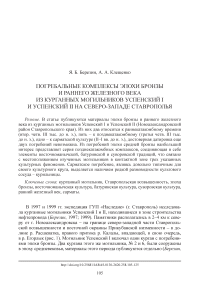

В 1997 и 1999 гг. экспедиция ГУП «Наследие» (г. Ставрополь) исследовала курганные могильники Успенский I и II, находившиеся в зоне строительства нефтепровода (Березин, 1997; 1999). Памятники располагались в 2–4 км к северу от г. Новоалександровска – на границе северо-западной части Ставропольской возвышенности и восточной окраины Прикубанской низменности – в долине р. Расшеватка, правого притока р. Калалы, впадающей, в свою очередь, в р. Егорлык (рис. 1). Могильник Успенский I включал один курган с погребениями эпохи бронзы. Два кургана этого же могильника, № 2 и 6, были сооружены в эпоху средневековья, материалы этого периода публикуются отдельно (Березин, http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.258.105-125

Рис. 1. Местоположение курганных могильников Успенский I ( 1 ) и Успенский II ( 2 ) на территории Предкавказья

Нарожный , 2019). Могильник Успенский II представлял собой цепочку из шести насыпей, вытянутых по линии запад – восток.

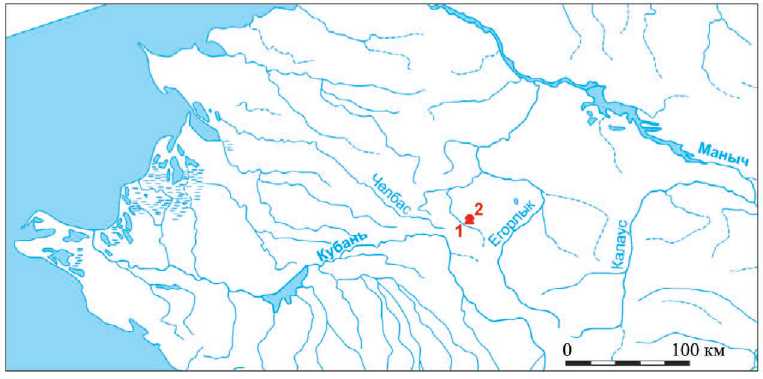

Курган № 1 могильника Успенский I (рис. 2: I ) имел сильно оплывшую насыпь высотой 1,3 м и диаметром 50 м. Раскопан четырьмя траншеями по линии север – юг. В двух западных траншеях было обнаружено только скопление костей МРС. Основные находки сделаны в восточных траншеях. По стратиграфическим наблюдениям (рис. 2: II ) основным в кургане являлось погребение № 4, над которым была возведена насыпь диаметром 15 м и высотой 1 м. Она законсервировала материковый выкид, располагавшийся в основном к западу и югу от погребения. Границы насыпи № 1 прослеживаются по распространению погребенной почвы в фасах бровок, а также по западинам у краев насыпи, являвшихся остатками ровиков, из которых брался грунт. Позже в восточную полу насыпи № 1 было впущено погребение № 3 (рис. 2: II ), перекрытое насыпью № 2 диаметром до 14 м и высотой не менее 0,7 м. Она законсервировала материковый выкид из погребения № 3. Далее у южной полы насыпи № 2 было совершено погребение № 5, близкое по времени захоронению № 3. Позже в центральной части насыпи было обнаружено еще одно погребение эпохи средней бронзы (№ 1). Последним впускным в курган оказалось сарматское погребение № 2.

Погребение № 1 (впускное, финала средней или поздней бронзы, с меньшей вероятностью – раннего железного века) было обнаружено в 2,3 м к востоку от центра кургана, на глубине 107 от Ро (рис. 2: I ). Яма не прослежена. Погребенный лежал скорченно на левом боку, головой на юго-восток (рис. 2: IV ): череп – на левом виске лицом на юго-запад; руки – параллельно, согнуты в локтях и направлены кистями к лицу. Ноги согнуты в бедре и коленях под острым углом. Погребение безынвентарное.

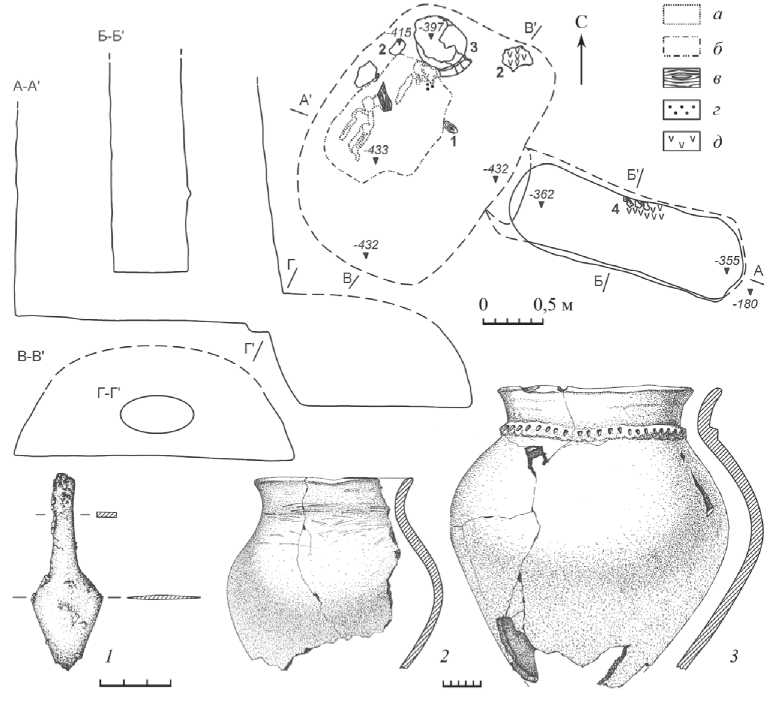

Рис. 2. Могильник Успенский I. Курган 1. Планы и разрезы

I – общий план ( а – границы насыпи 1; б – границы насыпи 2; в – ровики; г – границы материковых выкидов); II – восточные фасы центральной ( 1 ) и восточной ( 2 ) бровок ( а – пахотный слой; б – чернозем; в – насыпь 2; г – насыпь 1; д – выкиды; е – погребенная почва; ж – ровики; з – материк); III – погр. 4; IV – погр. 1

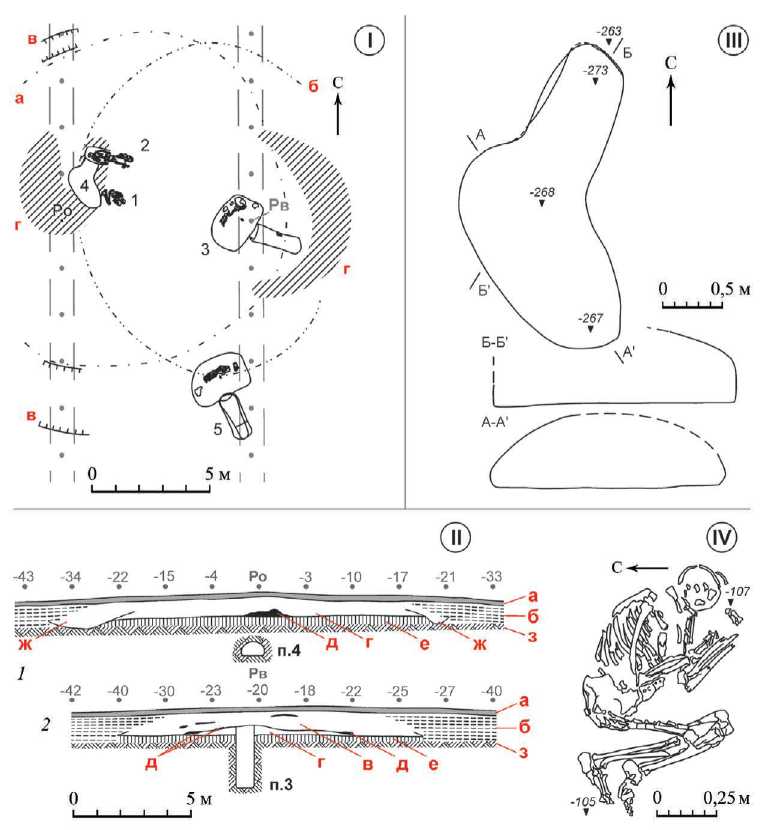

Рис. 3. Могильник Успенский I. Курган 1, погребение 2: план и находки ( 1–4 )

Условные обозначения: а – коричневый органический тлен; б – угли; в – костный тлен; г – древесный тлен

1–3, 7 – сосуды керамические; 4 – нож железный; 5 – кости животного; 6 – фрагмент предмета железного; 8 – гальки

1–3 – керамические сосуды, 4 – железный нож

Погребение № 2 (впускное, сарматское) было обнаружено в 3 м к северо-востоку от центра кургана, на глубине 120 от Ро (рис. 2: I ). Погребение могло быть совершено в яме или катакомбе (ноги располагались на 0,11 м выше черепа). Подобные случаи обычны при катакомбном обряде захоронения у предкавказ-ских сарматов (см., например: Виноградов, Березин , 1985. С. 58). Длина ямы не установлена, ширина – до 0,7 м, она имела овально-подпрямоугольную форму и была ориентирована по оси восток – запад с отклонением к северу. Вероятно, погребение сопровождали какие-то деревянные конструкции (возможно, носилки), остатки которых зафиксированы на костях.

Погребенный лежал вытянуто на спине, головой на запад с отклонением в 11° к северу (рис. 3). Для 43–45° северной широты это соответствует времени захоронения конца августа – начала сентября или конца марта – начала апреля ( Виноградов и др. , 1983. С. 90–92. Табл. 2). Под верхней частью скелета находилась прослойка органического темно-коричневого тлена. Под левой рукой и левой частью грудной клетки поверх этого тлена зафиксирована угольно-сажевая прослойка.

Вдоль левой голени в линию стояли три керамических сосуда: лепная курильница в виде плоскодонной низкой чаши с внутренней перегородкой (поверхность светло-коричневая, заглаженная; в нижней части – темные пятна от вторичного прокала; диаметр венчика – 14 см, дна – 7,5 см, высота – 5,5 см)

(рис. 3: 1 ); крупный лепной плоскодонный сосуд, сохранившийся лишь частично (поверхность неровная со следами расчесов; поверхности разных оттенков коричневого цвета с пятнами от вторичного прокала; диаметр дна – 7,5 см, высота сохранившейся части – 10,5 см) (рис. 3: 2 ); крупное лепное, возможно, с подработкой на гончарном круге плоскодонное блюдо с четырьмя симметричными ручками-упорами под венчиком (поверхность темно-серая, тщательно заглажена; в тесте большая примесь дресвы; диаметр венчика – 28 см, дна – 10 см, высота – 7,6 см) (рис. 3: 3 ). Еще один лепной плоскодонный сосуд грушевидной формы высотой до 12 см находился у правой стопы и распался при снятии. В этом сосуде находились гальки со следами прокала (размеры их: 4,7 × 3,5 × 3,2 см и 4,5 × 3,2 × 2,2 см). Под блюдом был обнаружен железный черешковый однолезвийный нож с изогнутой спинкой длиной 7,2 см (рис. 3: 4 ), а внутри – кости конечностей особи МРС. У левого локтя находились небольшие железные предметы, распавшиеся при снятии (возможно, наконечники стрел).

Погребение № 3 (впускное в первую насыпь и основное для второй; эпохи средней бронзы) располагалось в 8,5 м к востоку от центра кургана, на глубине 432 от Ро (уровень дна камеры) (рис. 2: I ). Конструкция представляла собой Т-образную катакомбу (рис. 4). Шахта прямоугольной со скругленными углами формы, ориентирована по оси восток-юго-восток – запад-северо-запад. Стенки ее практически вертикальные, дно ровное. Размеры по дну – 2,3 × 0,7– 0,8 м. В западной части шахты у входа в камеру сделана выемка размерами 0,6 × 0,25 м. Входное отверстие имело овальную форму и размеры 0,3 × 0,6 м. Камера располагалась к западу от шахты и была ориентирована по линии юго-запад – северо-восток. Переход от шахты к камере оформлен через высокую пологую ступеньку высотой 0,6 м. Форма камеры – прямоугольная со скругленными углами. Стенки наклонные, дно ровное, потолок арочно-уплощенный. Размеры ее по дну – 2,3 × 1,7 м, высота – до 1 м.

На дне вплотную к дальней стенке и северному углу находился практически полностью истлевший скелет (рис. 4). Тлен занимал площадь порядка 1 × 0,4 м. Остатки черепа находились в северо-восточной части. Конфигурация тлена от других костей оставляла впечатление вторичного захоронения с имитацией анатомического расположения скелета. Под костями и вокруг них зафиксирован белесый органический тлен с волокнистой структурой. Непосредственно под костным тленом обнаружены участки коричневого древесного тлена. В районе черепа прослежено пятно охры.

Почти в центре камеры на дне острием на юго-восток лежал черешковый двулезвийный бронзовый нож в деревянном футляре. Форма лезвия – треугольно-ромбовидная с покатыми плечиками, переходящими в прямоугольный черешок. Острие обломано. Сечение лезвия – линзовидное, черенка – прямоугольное. Длина сохранившейся части – 8,5 см, ширина лезвия – 3 см (рис. 4: 1). У северо-восточной стенки камеры внутренней стороной вверх лежала жаровня из крупного фрагмента лепного керамического сосуда. Еще один его фрагмент был обнаружен у северо-западной стенки чуть выше уровня дна. Тулово шаровидное, через плавное горло переходит к отогнутому венчику. Поверхность коричневого цвета, покрыта сажей. На внешней поверхности – небрежные расчесы. Сохранившаяся высота сосуда – 26 см, диаметр венчика – около 22 см, тулова – 29 см (рис. 4: 2). В жаровне и под ней обнаружено большое количество древесных углей. У черепа на боку устьем к юго-востоку лежал крупный лепной керамический сосуд. Тулово яйцевидное, через плавное горло переходит к отогнутому венчику. Донце не сохранилось. Поверхность серо-коричневая со следами прокала и пятнами сажи. Под горлом находится налепной валик с треугольными и ромбическими вдавлениями. Сохранившаяся высота сосуда – 40,6 см, диаметр венчика – 26,5 см, тулова – 38 см (рис. 4: 3). У середины северо-восточной стенки шахты были обнаружены фрагменты сильно пережженной керамики, распавшейся при зачистке, и древесные угли.

Рис. 4. Могильник Успенский I.

Курган 1, погребение 3: план и разрезы, находки ( 1–3 )

Условные обозначения: а – костный тлен; б – белый органический тлен; в – древесный тлен; г – охра; д – угли; 1 – нож бронзовый; 2, 4 – жаровни керамические; 3 – сосуд керамический

1 – нож бронзовый, 2 – жаровня керамическая; 3 – сосуд керамический

Погребение № 4 (основное для первой насыпи, кенотаф эпохи средней бронзы) находилось в 2,5 м к северо-востоку от центра кургана, на глубине -273 от Ро (уровень дна) (рис. 2: I ). Конструкция представляла собой Г-образную катакомбу (рис. 2: III ). Шахта прямоугольной со скругленными углами формы, вытянута по линии северо-северо-восток – юго-юго-запад. Дно ровное. Размеры – 1,1 × 0,7 м. Шахта и камера находились на одном уровне. Камера овальной формы, располагалась к юго-западу от шахты под тупым к ней углом (ориентирована по линии северо-запад – юго-восток). Дно ровное. Потолок арочной формы. Размеры камеры – 1,9 × 1 м, высота – 0,6 м. В катакомбе следов совершения захоронения и находок не обнаружено.

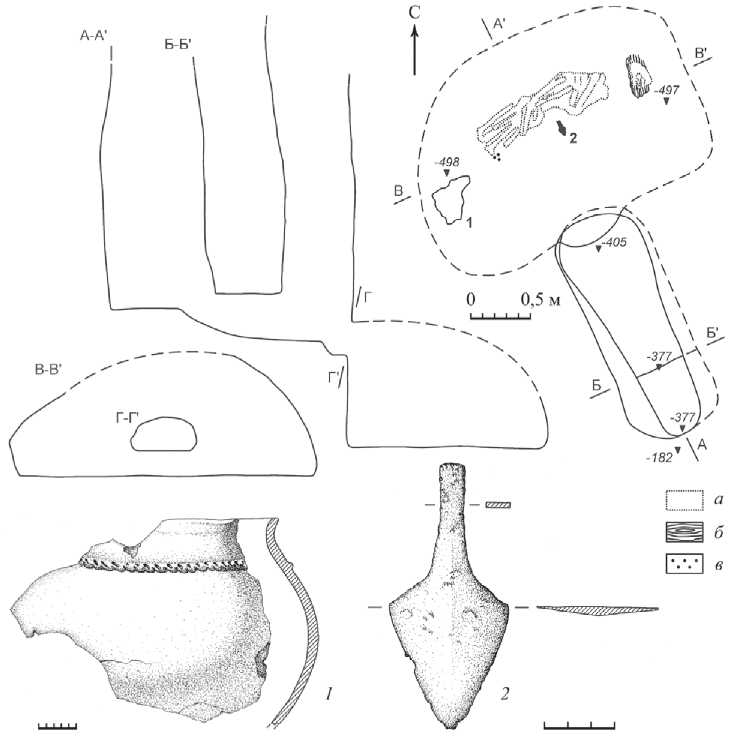

Погребение № 5 (впускное, возможно, для него была сделана небольшая не сохранившаяся досыпка, так как шахта катакомбы была сделана уже за пределами первых двух насыпей; эпохи средней бронзы) располагалось в 10 м к юго-востоку от центра кургана, на глубине 498 см от Ро (уровень дна камеры) (рис. 2: I ). Конструкция представляла собой Т-образную катакомбу (рис. 5), схожую с конструкцией погребения № 3. Шахта подпрямоугольной формы со скругленным углами, ориентирована по оси юго-юго-восток – северо-северо-запад. Западная ее стенка пологая, восточная имеет отрицательный уклон. Размеры по дну – 2 × 0,6–0,7 м. Дно шахты ступенчатое: первая ступенька высотой 0,25 м – покатая, начиналась в 0,6 м от южной стенки. Вторая высотой 0,1 м была сделана у входа в камеру. На стенках шахты сохранились следы тесловидного орудия (0,04 × 0,12 м). Входное отверстие имело арочную форму и размеры 0,3 × 0,55 м. Камера располагалась к северо-западу от шахты, перпендикулярно ее оси. Переход от шахты к камере оформлен через ступеньку высотой 0,8 м. Форма камеры – прямоугольная со скругленными углами, северо-западный угол округло скошен. Стенки наклонные, дно ровное, потолок арочно-купольный. Размеры по дну – 2,6 × 1,8 м, высота – до 1,1 м.

Ближе к дальней стенке камеры находился полностью истлевший скелет человека (рис. 5). По остаткам черепа, находившимся в северо-восточной части костного тлена, было определено, что череп лежал на левом виске лицевой частью на юг. К юго-западу от черепа находилось большое пятно костного тлена размерами 1,2 × 0,35, вытянутое по длинной оси камеры. По ним создавалось впечатление вторичного захоронения с укладкой костей в анатомическом порядке. Под черепом был зафиксирован тлен от небольшой деревянной плашки. У западной оконечности костного тлена прослежены следы охры.

У юго-западной стенки камеры находилась жаровня из крупного фрагмента лепного керамического сосуда. Тулово его шаровидное, через плавное горло переходит к отогнутому венчику. Поверхность коричневого цвета, заглаженная, с пятнами копоти и потеками. Под горлом сделан налепной валик с глубокими косыми насечками. Сохранившаяся высота фрагмента и диаметр венчика – по 28 см (рис. 5: 1 ). К юго-востоку от скопления костей острием на юго-восток лежал черешковый двулезвийный бронзовый нож. Форма лезвия – треугольноромбовидная, покатые плечики плавно переходят в прямоугольный черешок. Сечение лезвия – треугольное, черенка – прямоугольное. Длина ножа – 11,2 см, ширина лезвия – 5 см (рис. 5: 2 ).

Рис. 5. Могильник Успенский I.

Курган 1, погребение 5: план и разрезы, находки ( 1, 2 )

Условные обозначения: а – костный тлен; б – древесный тлен; в – охра; 1 – жаровня керамическая; 2 – нож бронзовый

1 – жаровня керамическая; 2 – нож бронзовый

Могильник Успенский II

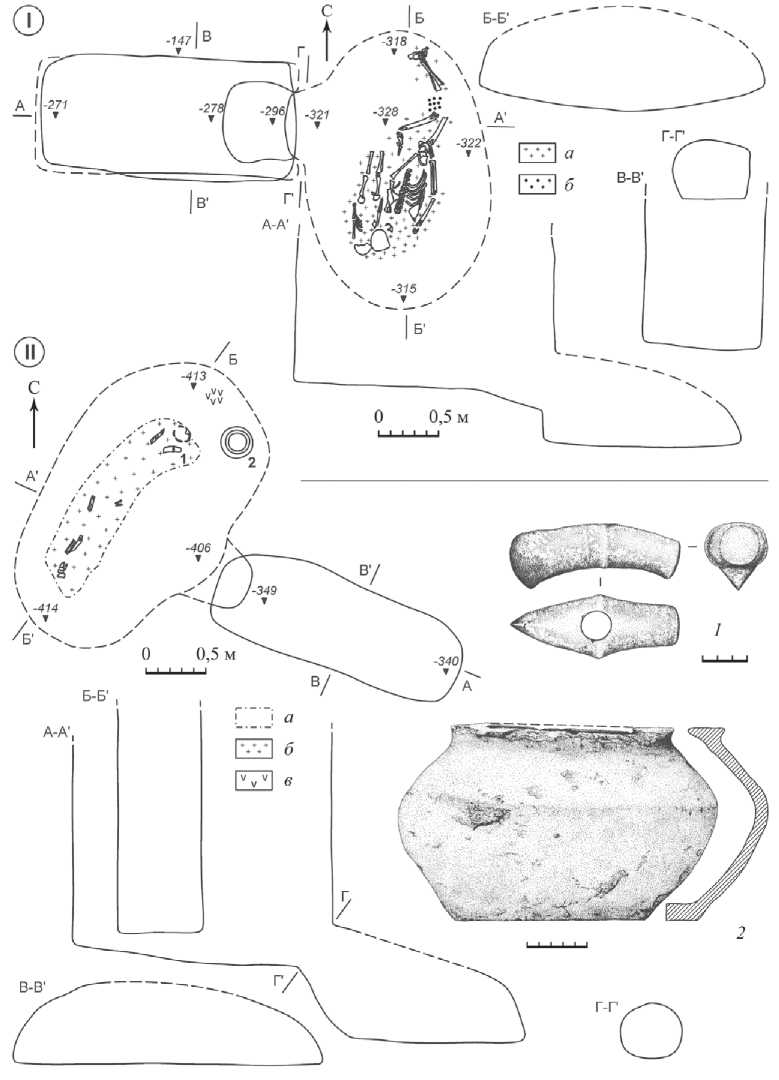

Курган № 1 имел диаметр до 40 м, высоту до 0,7 м и находился на восточном краю могильника. В кургане обнаружено одно достоверное погребение эпохи бронзы, основное для курганной насыпи. Конструкция погребения № 1 (эпохи средней бронзы) представляла собой Г-образную катакомбу глубиной 3,28 м от Ро (уровень дна камеры) (рис. 6: I ). Шахта прямоугольной формы, ориентирована по оси восток – запад. Стенки практически вертикальные, дно ровное. Размеры шахты по дну – 2,2 × 1 м. В восточной части шахты был оформлен пологий пандус, ведущий к входу в камеру. Длина его – 0,5 м, ширина – 0,6–0,7 м,

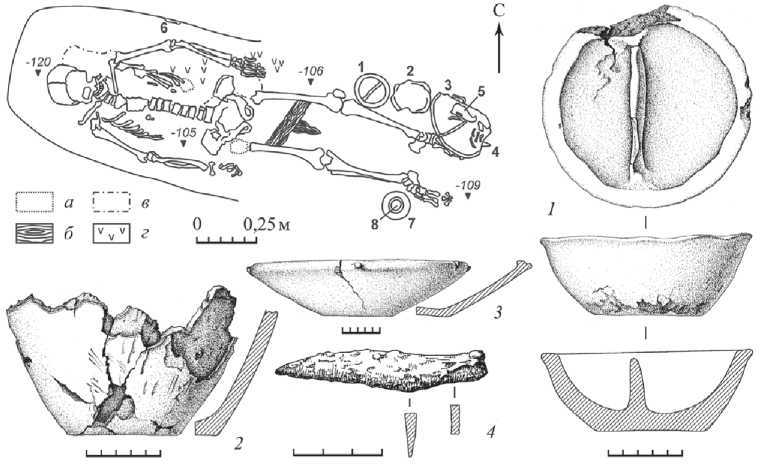

Рис. 6. Могильник Успенский II.

Курганы 1 и 3: планы и разрезы погребений ( I, II ), находки ( II-1, 2 )

I – курган 1, погр. 1 ( а – мел; б – охра); II – кург. 3, погр. 2 ( а – мел, б – коричневый тлен; в – угли; 1 – топор каменный; 2 – сосуд керамический)

II-1 – каменный ладьевидный топор; II-2 – реповидный керамический сосуд высота – 0,25 м. Вход в камеру имел вертикальную южную и скругленную северную стенки. Размеры его – 0,5 × 0,6 м. Камера располагалась перпендикулярно оси шахты. При этом вход располагался ближе к северной торцевой стенке камеры. Переход от шахты к камере оформлен через ступеньку высотой 0,25 м. Форма камеры – эллипсовидная. Стенки наклонные, дно вогнутое в центре, потолок арочный. Размеры камеры по дну – 2,3 × 1,5 м, высота – до 0,8 м.

На дне по длинной оси лежали скелеты двух погребенных: взрослого и ребенка (рис. 6: I ). Взрослый находился ближе к восточной стенке и лежал ничком, головой на юг: череп – на лицевых костях, грудная клетка передней частью вниз, лопатки и позвоночник перекрывали ребра. Руки были согнуты в локтях, кисти лежали под левым крылом таза, причем были сомкнуты, а пальцы переплетены. Возможно, руки изначально были связаны в запястьях. Ноги согнуты в бедренном и коленном суставах под тупым углом и уложены коленями на восток – левая на правой. Скелет ребенка лежал вытянуто на спине, головой на юг, руки и ноги – параллельно туловищу. Под обоими скелетами и вокруг них прослежена меловая подсыпка. У колен взрослого человека – пятно охры темно-красного цвета диаметром 0,1 м. Погребение безынвентарное.

Курган № 3 в рельефе практически не выделялся. В нем было обнаружено два погребения: эпохи бронзы и средневековое.

Конструкция основного погребения № 2 (эпохи средней бронзы) представляла собой Т-образную катакомбу глубиной 4,14 м от Ро (уровень дна камеры) (рис. 6: II ). Шахта ориентирована по оси восток-юго-восток – запад-северо-запад и имела подпрямоугольную форму. Стенки вертикальные, дно вогнутое в центральной части, плавно понижается на запад на 0,2 м. Размеры шахты по дну – 2,2 × 0,7 м. Входное отверстие имело округлую форму и диаметр 0,5 м. Камера располагалась под углом к шахте и была ориентирована по линии северо-восток – юго-запад. В камеру вел пологий пандус, начинавшийся в западной части шахты. Длина его – 0,4 м, высота от дна камеры – 0,6 м. Форма камеры – эллипсовидная. Стенки наклонные, дно ровное, потолок арочный. Размеры камеры по дну – 2,6 × 1,6 м, высота – до 0,9 м. На стенках и своде камеры были обнаружены следы желобчатых орудий (0,06 × 0,4 м).

На дне по длинной оси лежал скелет человека (рис. 6: II ). Кости практически полностью истлели. Судя по абрису тлена, погребенный мог находиться в вытянутом положении на спине, головой на северо-восток. Под костями и вокруг них прослежено темно-коричневое пятно от органического тлена, а под ним на дне находилась меловая подсыпка. У северо-восточной стенки – округлое пятно древесных углей диаметром 0,15 м.

В области шеи погребенного лезвием на запад лежал каменный шлифованный втульчатый топор из темно-серого камня (предположительно, серпентинита). Топор т. н. ладьевидной формы: втулка расположена при переходе от лезвийной к обушковой части. С внешней стороны по бокам этот переход подчеркнут вертикальными нервюрами. Брюшко слабо изогнутое (угол разворота – 155°); лезвие нескошенное, слабо выпуклое; обушок круглый в сечении с немного выгнутой ударной поверхностью. На лезвийной части и на одной из поперечных нервюр – сколы. Длина топора – 11,4 см, высота в районе втулки – 3 см, ширина – 4,3 см (рис. 6: II-1). В восточном углу камеры стоял лепной плоскодонный керамический сосуд. Тулово уплощенно-биконическое со скругленным ребром. Горло не выделено. Венчик имеет вид площадки, выступающей внутрь больше, чем наружу. Поверхность коричневого цвета, шероховатая. Высота сосуда – 16,5 см, диаметр венчика – 19 см, тулова – 27 см, дна – 15,5 см. Ширина площадки венчика – 3 см (рис. 6: II-2).

Курган № 4 в современном рельефе имел диаметр 12 м и высоту 0,3 м. В нем было обнаружено два погребения эпохи бронзы (план кургана не приведен в связи с его неинформативностью).

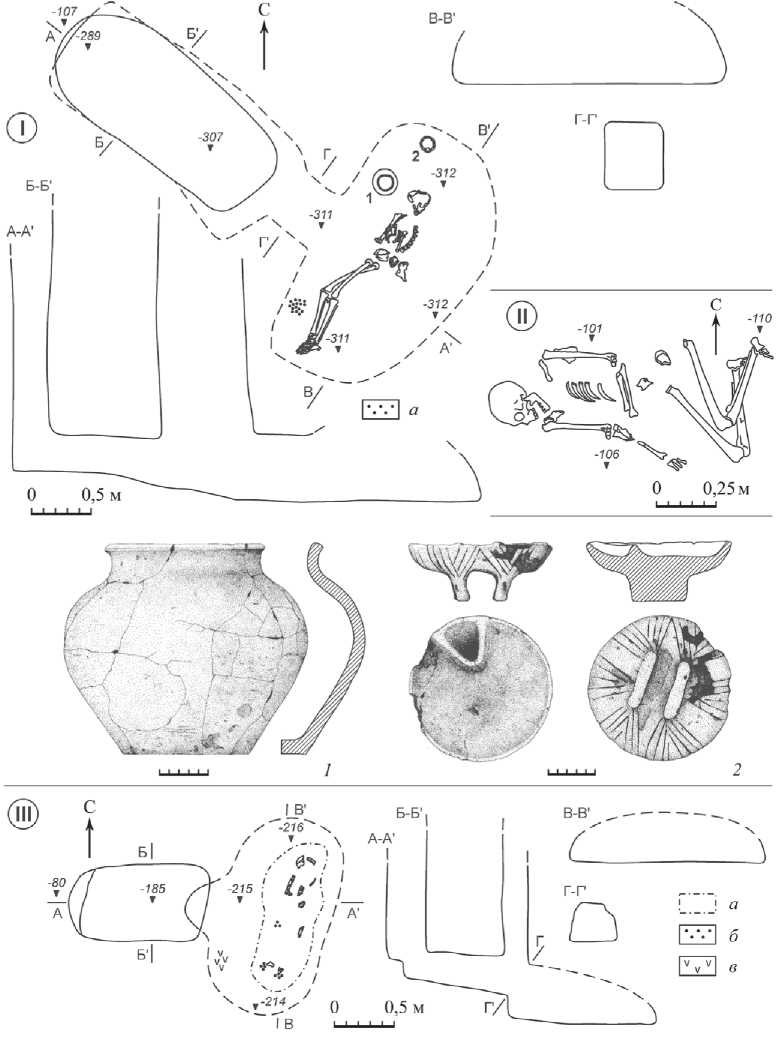

Конструкция основного погребения № 1 (эпохи средней бронзы) представляла собой Т-образную катакомбу глубиной 3,12 м от Ро (уровень дна камеры) (рис. 7: I ). Шахта ориентирована по оси северо-запад – юго-восток, имела подпрямоугольную форму. Северо-западная и юго-восточная стенки вертикальные, две другие имели отрицательный наклон, дно плавно понижается на юго-восток на 0,2 м. Размеры шахты по дну – 2,2 × 1 м. Входное отверстие прямоугольной формы, располагалось в юго-восточной стенке и имело размеры 0,6 × 0,5 м. В камеру вел дромос длиной 0,5 м. Дно юго-восточной части шахты, дромоса и камеры находились на одном уровне. Камера располагалась перпендикулярно шахте и имела неправильно-овальную форму. Стенки наклонные, дно ровное, потолок купольный. Размеры камеры по дну – 2,3 × 1,3 м, высота – не менее 0,8 м.

На дне по длинной оси лежал скелет взрослого человека – возможно, в сла-боскорченном на спине или правом боку положении, головой на северо-восток (рис. 7: I ). Часть костей смещена с места. Череп лежал на левом виске. Позвоночный столб выгнут остистыми отростками к востоку. Левая локтевая кость находилась под позвоночником, плечевая – в области груди. Кости правой руки перемещены. Возможно, изначально обе руки были согнуты в локтях и лежали перед грудью. Кости таза находились в положении «на спине». Ноги слегка согнуты в коленях, левая бедренная кость лежала на правой. Под костями зафиксирован темно-коричневый органический тлен. У стенки напротив берцовых костей обнаружено пятно охры размерами 0,19 × 0,23 м, имитирующее следы двух человеческих стоп, кости пальцев которых сведены и направлены на запад.

Между черепом и северо-западной стенкой стоял лепной плоскодонный керамический сосуд. Тулово немного уплощенное с расширением в верхней трети. Горло короткое, венчик плавно отогнут. Поверхность серо-коричневого цвета с охристыми пятнами, заглаженная. Высота сосуда – 22 см, диаметр венчика – 17 см, тулова – 26 см, дна – 13 см (рис. 7: I-1 ). В северном углу камеры стояла лепная керамическая курильница. Чаша низкая, с подтреугольным отделением-кармашком. К ее основанию прикреплены две параллельные прямоугольные ножки-полозья. Внешняя поверхность чаши покрыта орнаментом из шести групп прочерченных треугольников, направленных вершинами вниз. Поверхность курильницы серо-коричневая с черными и охристыми пятнами. Диаметр венчика – 15 см, высота чаши – 3 см, общая – 6 см. Длина ножек – 6 см, расстояние между ними – 2,5 см (рис. 7: I-2 ).

Впускное погребение № 2 (эпохи бронзы или раннего железного века) было совершено в 2 м северо-востоку от шахты погребения № 1, на глубине 1,1 м от современной поверхности. Конструкция не прослежена. Скелет взрослого человека находился в скорченном на правом боку положении, головой на запад

Рис. 7. Могильник Успенский II.

Курганы 4 и 5: планы и разрезы погребений ( I–III ), находки ( I-1, 2 )

I – курган 4, погр. 1 ( а – охра; 1 – сосуд керамический; 2 – курильница керамическая);

II – курган 4, погр. 2; III – кург. 5 погр. 1 ( а – коричневый тлен; б – охра; в – угли)

I - 1 – сосуд керамический; I-2 – курильница керамическая

(рис. 7: II ). Череп лежал на правом виске. Правая рука была протянута в сторону колен, левая – согнута в локте и направлена запястьем в сторону левого предплечья. Ноги согнуты в бедрах под тупым углом, в коленях – под острым. Погребение безынвентарное.

Курган № 5 в современном рельефе не выделялся и содержал только одно погребение № 1 эпохи средней бронзы, представлявшее собой Т-образную катакомбу глубиной 2,16 м от Ро (уровень дна камеры) (рис. 7: III ). Шахта ориентирована по оси запад – восток и имела подпрямоугольную форму. У западной стенки была сделана ступенька длиной 0,15 м и высотой 0,15 м. Стенки шахты вертикальные, дно от ступеньки плавно понижается на восток на 0,12 м. В 0,2 м от восточной стенки сделана ступенька высотой 0,2 м, переходящая в дно камеры. Размеры шахты в плане – 1,2 × 0,7 м. В камеру, располагавшуюся к востоку от шахты, вело входное отверстие арочной формы размерами 0,3 × 0,4 м. Камера располагалась под углом к шахте и была ориентирована по линии северо-северо-восток – юго-юго-запад. Форма камеры овальная, стенки наклонные, дно ровное, потолок арочный. Размеры камеры по дну – 1,7 × 0,9 м, высота – 0,5 м.

На дне по длинной оси лежал скелет ребенка. Кости практически полностью истлели. Судя по их абрису, погребенный мог находиться в вытянутом положении на спине, головой на северо-северо-восток. Под костями и вокруг них прослежен темно-коричневый органический тлен со следами меловой подсыпки. В районе ступней и таза погребенного обнаружены следы охры. У юго-западного угла камеры – скопление древесных углей. Погребение безынвентарное.

Из семи катакомбных погребений успенских могильников два могут относиться к раннекатакомбной группе памятников Ставропольской возвышенности (втор. четв. III т ы с. до н. э.). В историографии есть отдельные работы по анализу некоторых памятников этой группы ( Державин , 1991. С. 50–70; Кореневский и др. , 2007. С. 106–108; и др.), однако общей характеристики раннекатакомбного горизонта на территории Ставрополья, схожей с той, которая существует для однокультурных памятников Северо-Западного Прикаспия ( Шишлина , 2007. С. 149–218), в настоящее время пока нет. Успенские катакомбы этого времени отличаются неординарностью: первая из них (Успенский I-1/4) определенно является кенотафом, а во второй (Успенский II-1/1) погребенный находился в очень редкой для эпохи средней бронзы позе – скорченно на животе. Оба погребения безынвентарные. Не сохранилось и костного материала для датировки. В связи с этим принадлежность обоих комплексов к раннекатакомбному горизонту небезусловна и определяется таким косвенным признаком как Г-образное устройство катакомбы, в целом гораздо более характерное для ранних катакомб.

Четыре катакомбы (Успенский I-1/3, 1/5; Успенский II-3/2, 4/1), по составу погребального инвентаря, безусловно, относятся к позднекатакомбному горизонту (третья четв. III тыс. до н. э.). К этой же серии может относиться и без-ынвентарное детское захоронение Успенский II-5/1. На это указывает определенное сходство его конструкции с другими позднекатакомбными комплексами успенских могильников (кроме погребения Успенский II-4/1). Все перечисленные захоронения выделяются Т-образными катакомбными сооружениями, что отличает их от серии восточноманычских памятников Ставропольской возвышенности, в ареале которых условно находятся успенские могильники. Такой вид конструкции более характерен для погребений суворовской культуры, где составляет до 97 % случаев, в то время как для восточноманычской и батуринской позднекатакомбных культур Т-образная конструкция катакомбы встречается, соответственно, лишь в 15 и 35 % комплексов (Клещенко, 2014. С. 64, 66. Рис. 1). В связи с очень плохой сохранностью костного материала достоверно поза погребенного установлена только в одном случае (Успенский II-4/1 – слабо скорченно на правом боку). В остальных положение костей определено лишь предположительно: вытянуто на спине (Успенский II-1/1 и 5/1) и расчленено с выкладкой костей посткраниального скелета в анатомическом порядке (в двух катакомбах кургана 1 Успенского I могильника). Все перечисленные варианты положения погребенных также совершенно не характерны для восточноманыч-ских традиций. Вытянутый обряд является маркером суворовской культуры, а скорченное на правом боку и расчлененное положение останков встречается в абсолютном большинстве батуринских комплексов на территории соседнего Прикубанья (Там же).

Из керамических форм, представленных в позднекатакомбных погребениях успенских могильников, можно выделить четыре морфологических вида: горшки с максимальным расширением в верхней трети тулова (Успенский I-1/3 и Успенский II-4/1 – всего 3 экз. – в том числе один с валиковым орнаментом), горшок с шаровидным туловом и валиковым орнаментом (Успенский I-1/5), бико-нический сосуд с широким дном (Успенский II-3/2) и курильница из погребения Успенский II-4/1. Классификация керамики из позднекатакомбных памятников Предкавказья в целом не разработана. Однако сейчас вполне очевидным является отсутствие в отдельных культурах полностью самостоятельных традиций в изготовлении керамических сосудов: большинство форм в разных модификациях так или иначе представлены в погребениях всех культурных групп (западно- и восточ-номанычской, батуринской, суворовской), в то время как лишь незначительное их число составляют специфику керамического комплекса различных культур.

Согласно классификации керамики восточноманычской культуры, представленной в работе М. В. Андреевой (2014. С. 26, 27, 208, 209. Рис. 34; 35), первые два вида горшков стоят ближе всего к немногочисленной серии «вы-сокогорлых горшков», хотя отличаются от них, собственно, высотой и формой горла: у успенских форм оно низкое и четко не выделяется, что более характерно для погребений суворовской и, отчасти, батуринской культур ( Клещенко , 2009. С. 118. Рис. 1, 1, 4–6, 10 ). Суворовской является и традиция изготовления горшков с шаровидным туловом ( Клещенко , 2013. С. 179. Рис. 3: I - 10, I-11 ). Два успенских горшка были украшены рассеченным налепным валиком, который является одним из наиболее распространенных и хронологически маркерных элементов орнаментации позднекатакомбной керамики – как в Предкавказье ( Андреева , 2014. С. 208, 209. Рис. 34: 3, 5, 8, 9, 11 ; 35: 18, 19 ; Клещенко , 2013. С. 179. Рис. 3: I-7, I-8, II-2, II-5, III-2 ; Трифонов , 1991. С. 104, 105. Рис. 2: 1, 2, 12 ; 3: 1–3, 8 ), так и, отчасти, в бассейне реки Дон.

Сосуд из погребения Успенский II-3/2 морфологически близок к некоторым «классическим» реповидным формам с подчеркнутой биконичностью. Они известны как в восточноманычской ( Андреева , 2014. С. 208. Рис. 34: 4 ; Калмыков , 1999. Рис. 339; 2000. Рис. 1602; Березин , 1998. Рис. 229; 1999. Рис. 1097;

Бабенко , 1999. Рис. 261), так и в батуринской ( Трифонов , 1991. С. 106. Рис. 3: 1, 4 ; Гей , 1995. С. 10. Рис. 4: 5 ) традициях. Успенский горшок отличается также наличием заходящей внутрь площадки венчика, в то время как у большинства таких сосудов площадка отогнута наружу. Интересно, что в значительной степени такая конструкция характерна именно для сосудов биконической формы, что можно воспринимать как смешение двух близких форм, имеющих в то же время разное происхождение. С одной стороны, это закрытые биконические сосуды чугунковидной формы без выделенного венчика, традиции которых уходят в чуть более раннее время – развитый этап северокавказской культуры. Серийно они представлены, например, в комплексах «кавминводской группы» С. Н. Кореневского (сосуды группы III, по: Кореневский , 1990. С. 44, 154. Рис. 34) и имеют продолжение в суворовских памятниках предгорной зоны (см., например: Клещенко , 2013. С. 179. Рис. 3: II-8 ). С другой стороны, это одна из наиболее маркерных форм сосудов позднекатакомбного времени – реповидная. Следует отметить, что на сочетание в восточноманычской керамике предшествующей северокавказской и степной катакомбной традиций уже обращала внимание М. В. Андреева (2014. С. 27. Прим. 16).

Курильница из погребения 4/2 Успенского II могильника полных аналогий не имеет. В диссертации Н. В. Панасюк она отнесена к подтипу 4 типа VI курильниц западноманычской культуры ( Панасюк , 2015а. С. 77, 459. Рис. 213: 4 ). Единственной же близкой ей аналогией, согласно каталогу Н. В. Панасюк, является курильница из погребения Эвдык I-10/6, также имеющая д ве прямоугольные ножки, но прикрепленные не к чаше, а к массивному монолитному поддону. Она имеет такой же треугольной формы кармашек, но орнаментирована только по срезу венчика. Последнее обстоятельство позволило автору отнести эту курильницу к подтипу 3 типа VI курильниц восточноманычской культуры (Там же. С. 405. Рис. 156: 2 ). Оригинальность формы успенской курильницы на фоне общей серии предметов такого вида позволяет поставить ее в один ряд с морфологически неординарными образцами из погребений суворовской катакомбной культуры ( Панасюк , 2015б. С. 131, 132. Рис. 3; 4).

В двух из семи позднекатакомбных погребений Успенских могильников были обнаружены бронзовые ножи, относящиеся, согласно типологии Е. И. Гака, к типу IV ( Гак , 2002. С. 284, 285, 296. Рис. 3: 4–6 ). Следует отметить, что в памятниках батуринской и суворовской культур комплексы с металлическими орудиями составляют не более 2–3 %, в то время как в восточноманычской культуре они встречаются в каждом пятом погребении ( Андреева , 2014. С. 29). Таким образом, по этому показателю успенские катакомбы близки именно восточнома-нычским традициям.

Каменный топор из погребения 4/2 Успенского II могильника следует отнести к одной из немногих позднекатакомбных находок на территории Предкавказья. Для западно- и восточноманычской культур известно восемь погребений с топорами, для батуринской – один, в суворовской культуре закрытых комплексов с такими находками вовсе неизвестно (Клещенко, 2018. С. 166). Согласно классификации одного из авторов настоящей работы, успенский топор относится к подтипу I.1.2 (Там же. С. 215, 231. Рис. 12: 3, 6. Табл. 1). К этому подтипу принадлежит половина известных позднекатакомбных каменных топоров в Предкавказье (Клещенко, 2018. С. 225. Рис. 24). Следует отметить, что Успенские могильники формально находятся в ареале восточноманычской культуры, среди материалов которой известно пять из девяти топоров позднекатакомбного времени. Этот обстоятельство, вслед за значительной долей погребений с бронзовыми ножами, косвенно сближает серию успенских погребений именно с вос-точноманычской традицией.

Таким образом, перечисленные факты позволяют сделать вывод о синкретическом характере позднекатакомбных погребений Успенских могильников, находящихся в контактной зоне трех культурных феноменов этого времени. По форме катакомбных конструкций, наличию вытянутого положения погребенных, присутствию горшковидных сосудов с коротким горлом и шаровидным туловом, курильницы оригинальной формы они тяготеют к более южным суворовским традициям; в то время как по расчлененному и скорченному на правом боку положению погребенных, а также параллелям в форме биконического сосуда – к обычаям батуринской культуры соседней Прикубанской низменности. Наконец, по наличию бронзовых ножей и каменного топора рассматриваемые комплексы близки к традициям восточноманычской культуры, в ареале которой, собственно, и находятся Успенские могильники.

Точная датировка двух безынвентарных скорченных погребений, совершенных, предположительно, в ямах, чрезвычайно затруднительна. Оба они впускные в насыпи ранне- и позднекатакомбного времени. Первое (Успенский I-1/1) имеет черты как лолинской культуры финала средней бронзы, так и более позднего времени ( Мимоход , 2013. С. 33–35, 177. Прим. 173; 2014. С. 610). Второе же погребение (Успенский II-4/2) может относиться как к эпохе бронзы, так и к раннему железному веку.

В обоих могильниках было обнаружено только одно достоверное захоронение эпохи раннего железа – Успенский I-1/2. Самый интересный предмет инвентаря из него – курильница с плоским дном и перегородкой. Наиболее полная их подборка сделана М. П. Абрамовой ( Абрамова , 1993. С. 54. Рис. 17). Данные курильницы уже становились объектом предметного изучения ( Смирнов , 1973; Петренко , 1980). По мнению В. А. Петренко, курильницы происходят либо из собственно сарматских комплексов, либо из памятников, подверженных сильному сарматскому влиянию. Есть они и на территории сарматской метрополии ( Шилов , 1959. С. 455. Рис. 47: 10, 11 ). Сосуды с перегородкой внутри скорее характерны для более ранней группы курильниц II-I вв. до н. э. ( Петренко , 1980. С. 175). Интересно, что подавляющая часть предкавказских чаш-курильниц сделана на довольно высокой ножке, обычно, полой. Единственное исключение – курильница из разрушенного погребения у с. Галайты (Чечня) имеет квадратную в плане форму чаши (Там же. С. 281. Рис. 4: 15 ).

Распавшийся сосуд с грушевидным туловом и гальками внутри также относится к группе культовой керамики последних веков н. э. (Абрамова 1993. С. 56, 57. Рис. 19: 2, 3). Керамическое блюдо – миска с четырьмя ручками-упорами относится к типу, бытовавшему на Северном Кавказе на протяжении всей сарматской эпохи (Там же. С. 50. Рис. 14), вплоть до ее окончания (Габуев, Малашев, 2009. С. 119). Любопытен лепной керамический сосуд, к сожалению, восстановленный только частично. По своим технологическим особенностям сосуд резко отличался от остальной керамики погребения и близок к керамике эпохи средней бронзы. Нельзя исключить его вторичное использование в сарматское время. Железные ножи с вогнутой режущей кромкой бытовали на очень широкой территории юга Восточной Европы во второй половине I тыс. до н. э.

Подытоживая сказанное, можно отнести данное захоронение к группе погребений предкавказских сарматов, условно – сираков, выделенных еще В. Б. Виноградовым ( Виноградов , 1968). Накопление материала только подтверждает существование этой довольно монолитной в культурном и хронологическом отношении группы, о чем нам уже доводилось писать ( Березин , 2010. С. 47).

Список литературы Погребальные комплексы эпохи бронзы и раннего железного века из курганных могильников Успенский I и Успенский II на северо-западе Ставрополья

- Абрамова М. П., 1993. Центральное Предкавказье в сарматское время (III в. до н. э. - IV в н. э.). М.: ИА РАН. 240 с.

- Андреева М. В., 2014. Восточноманычская культура: анализ материалов погребальных памятников. М.: Таус. 272 с.

- Бабенко В. А., 1999. Отчет о раскопках курганного могильника "Золотаревка-6" в Ипатовском районе Ставропольского края в 1999 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 22348, 22349.

- Березин Я. Б., 1997. Отчет о раскопках могильников "Буйвола 1" у г. Буденновска и "Успенский 1" у г. Новоалександровска Ставропольского края в 1997 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 19830, 19831.

- Березин Я. Б., 1998. Отчет о раскопках курганного могильника "Золотаревка-5" Ипатовского района Ставропольского края в 1998 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 22352, 22353.

- Березин Я. Б., 1999. Отчет о раскопках курганных могильников "Птичье-3" Изобильненского района, "Успенский-2", "Расшеватский-1", "Расшеватский-4", "Расшеватский-5" Новоалександровского района Ставропольского края в 1999 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 22358-22361.

- Березин Я. Б., 2010. Сарматские погребения на территории Среднего Притеречья (по материалам раскопок 1980-х годов). // Археологический журнал. № III-IV. Армавир. С. 32-50.

- Виноградов В. Б., 1968. Об интерпретации САрматских погребальных памятников Предкавказья III в. до н. э. - I в. н. э. // СА. № 1. С. 48-55.

- Виноградов В. Б., Березин Я. Б., 1985. Катакомбные погребения и их носители в Центральном Предкавказье // Античность и варварский мир. Орджоникидзе: Северо-Осетинский гос. ун-т. С. 43-63.

- Виноградов В. Б., Ростунов В. Л., Дорошевский В. Н., 1983. Особенности ориентировок захоронений эпохи ранней бронзы Центрального Кавказа в связи с годовым движением Солнца // Кочевники Азово-Каспийского междуморья. Орджоникидзе: Северо-Осетинский гос. ун-т. С. 90-96.

- Габуев Т. А., Малашев В. Ю., 2009. Памятники алан центральных районов Северного Кавказа. М.: ИА РАН. 468 с.

- Гак Е. И., 2002. Металлические ножи катакомбной культуры Северо-Западного Прикаспия // Могильник Островной. Итоги комплексного исследования памятников археологии Северо-Западного Прикаспия. М.: ГИМ; Элиста: Калмыцкий ин-т соц.-экон. и правовых исслед. С. 280-299.

- Гей А. Н., 1995. Батуринская катакомбная культура и финал эпохи средней бронзы в степном Прикубанье // Историко-археологический альманах. Вып. 1. Армавир; М. С. 4-14.

- Державин В. Л., 1991. Степное Ставрополье в эпоху ранней и средней бронзы. М.: ИА АН СССР. 186 с.

- Калмыков А. А., 1999. Отчет о раскопках курганных могильников Золотаревка 4 и Золотаревка 7 в Ипатовском районе Ставропольского края в 1999 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 23298, 23299.

- Калмыков А. А., 2000. Отчет о раскопках курганного могильника "Золотаревка-1" в Ипатовском районе Ставропольского края в 2000 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 43015-43021.

- Клещенко А. А., 2009. Катакомбные памятники Закубанья и поздний этап эпохи средней бронзы в Предкавказье // КСИА. Вып. 223. С. 116-120.

- Клещенко А. А., 2013. Суворовская катакомбная культура: предварительная характеристика // КСИА. Вып. 228. С. 171-190.

- Клещенко А. А., 2014. Синтезирующие признаки памятников суворовской катакомбной культуры // Е. И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа. XXVIII Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф. (Москва, 21-25 апреля 2014 г.). М.: ИА РАН. С. 63-66.

- Клещенко А. А., 2018. Каменные втульчатые топоры эпохи средней бронзы Предкавказья: классификация и хронология // Археологические памятники и межкультурные феномены энеолита и бронзового века. М.: ИА РАН. С. 154-253.

- Кореневский С. Н., 1990. Памятники населения бронзового века Центрального Предкавказья. М.: ИА АН СССР. 174 с.

- Кореневский С. Н., Белинский А.Б., Калмыков А. А., 2007. Большой Ипатовский курган на Ставрополье. М.: Наука. 229 с.

- Мимоход Р. А., 2013. Лолинская культура. Северо-Западный Прикаспий на рубеже среднего и позднего периодов бронзового века. М.: ИА РАН. 568 с. (Материалы охранных археологических исследований; т. 16.)

- Мимоход Р. А., 2014. Срубная культура Северо-Западного Прикаспия // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Т. 1. Казань: Отечество. С. 609-614.

- Панасюк Н. В., 2015а. Курильницы катакомбных культур Предкавказья [Рукопись]: дис. … канд. ист. наук // Архив ИА РАН. Р-2. № 2842, 2843.

- Панасюк Н. В., 2015б. Курильницы суворовской катакомбной культуры // КСИА. Вып. 237. С. 126-141.

- Петренко В. А., 1980. Об одной разновидности САрматской культовой посуды на Среднем Тереке // СА. № 1. С. 275-283.

- Смирнов К. Ф., 1973. Курильницы и туалетные сосудики азиатской Сарматии // Кавказ и Восточная Европа в древности. М.: Наука. С. 166-179.

- Трифонов В. А., 1991. Батуринский вариант предкавказской катакомбной культуры // Катакомбные культуры Северного Причерноморья: источники, проблемы исследования. Киев: ИА АН УССР. С. 101-116.

- Шилов В. П., 1959. Калиновский курганный могильник // М.: ИА АН СССР. С. 323-523. (МИА. № 60.)

- Шишлина Н. И., 2007. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V-III тыс. до н. э.). М.: ГИМ. 400 с. (Труды ГИМ; вып. 165.)