Погребальные комплексы эпохи неолита Венгерово-2А (юг Западно-Сибирской равнины): результаты мультидисциплинарных исследований

Автор: Молодин Вячеслав Иванович, Мыльникова Людмила Николаевна, Нестерова Марина Сергеевна

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты анализа материалов могильника Венгерово-2А эпохи неолита Барабинской лесостепи. Представлена характеристика погребально-ритуальных комплексов. Показано, что в их состав входят центральная могильная яма и окружающий ее ров, разделенный на сегменты, которые ориентированы по сторонам света. Выявлены разные способы погребения и различное положение погребенных. Подчеркнута особенность изученного некрополя - сочетание в пределах единого могильного пространства двух видов захоронений: коллективных усыпальниц в особых конструкциях со рвами под земляной насыпью и одиночных грунтовых погребений. Описывается последовательность сооружения комплексов: сначала создавались чашеобразные углубления и ров, который ограничивал сакральное пространство, затем в могильной яме совершалось основное захоронение и тело, возможно, присыпалось землей, а сверху в несколько ярусов укладывались остальные погребенные. Предполагается сооружение навеса-настила. После проведения ритуалов комплекс засыпался до образования невысокой насыпи. Отмечено сходство комплексов Венгерово-2А с комплексами могильника Протока (Бараба). Приводится описание погребального инвентаря - изделий из глины, кости, рога и камня, раковин. Дано описание целых керамических сосудов. Выявлены различия между посудой из захоронений, рвов и «тризны» по составу формовочных масс и принципам орнаментации. На основе петрографического анализа каменной индустрии памятника Венгерово-2А и артефактов из синхронных местонахождений Западной Сибири определен источник сырья - аллювий Иртыша. Рассмотрены даты, полученные по образцам из погребений комплекса № 1, проведено их сравнение с датами для могильника Протока, поселений Автодром-2 и Серебрянка-1 (Бараба). Могильник Венгерово-2А датирован периодом позднего неолита (VI-V тыс. до н.э.). По результатам изучения антропологического материала и палеогенетических данных установлено сходство исследуемого населения с другими представителями неолитических популяций Барабы - носителями признаков северной евразийской антропологической формации. Выявлена специфика памятника Венгерово-2А - смешанный характер керамического комплекса и вариативность погребального обряда. Подчеркнута многокомпонентность керамического материала Венгерово-2А, как и других памятников эпохи неолита севера Евразии. Отмечены очень широкое распространение аналогов сопроводительного инвентаря могильника Венгерово-2А: таежная зона Западной Сибири, лесное Зауралье, Прибалтика, Карелия, а также антропологическое и генетическое сходство населения «урало-западно-сибирской культурной общности эпохи неолита».

Неолит, погребально-ритуальный комплекс, мультидисциплинарные исследования, бараба

Короткий адрес: https://sciup.org/145145757

IDR: 145145757 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.2.030-046

Текст научной статьи Погребальные комплексы эпохи неолита Венгерово-2А (юг Западно-Сибирской равнины): результаты мультидисциплинарных исследований

Неолит юга Западно-Сибирской равнины пока очень слабо исследован, поэтому информация об обнаружении новых поселенческих и погребальных комплексов вызывает интерес у специалистов. Важность открытия в 2011 г. погребально-ритуальных комплексов с богатейшим набором артефактов Венгерово-2А в Барабинской лесостепи, отражающих оригинальную сакральную практику, трудно переоценить. Полученные материалы были подвергнуты муль-тидисциплинарному исследованию, позволяющему выйти на принципиально новый уровень интерпретации. Авторы допускают, что рассматриваемые комплексы являются лишь частью массива захоронений, поиск которых будет продолжен. Однако и то, что уже найдено и изучено, позволяет расширить представления о неолитической эпохе Западной Сибири.

Памятник обнаружен при исследовании поселения кротовской культуры, стратиграфически перекрывающего некоторые неолитические захоронения [Молодин, Мыльникова, Нестерова и др., 2011]. В 2012–2015 гг. были изучены два погребально-ритуальных комплекса и одиночное грунтовое захоронение [Молодин, 2012; Молодин, Мыльникова, Нестерова и др., 2012, 2013]. В юго-восточной части памятника при раскопках жилищ № 7 и 8 кротовской культуры найдены орудия из камня и фрагменты керамики, относящиеся, по-видимому, к еще одному разрушенному комплексу. В древности над захоронениями находились земляные насыпи, но сегодня их визуальная фиксация затруднена из-за многократного разрушения края террасы. Во время поиска неолитических объектов на перспективных участках были проведены обширные геофизические, геохимические и петромагнитные исследования [Молодин, Бортникова, Матасова и др., 2012].

Характеристика погребальных комплексов

Могильник Венгерово-2А расположен на краю второй надпойменной террасы левого берега р. Тартас (Венгеровский р-н Новосибирской обл.) на месте поселения эпохи бронзы Венгерово-2 (рис. 1). Погребально-ритуальные комплексы эпохи неолита находятся в 30 м друг от друга (рис. 2) и представляют собой сложные сооружения, состоящие из центральной могильной ямы и окружающего ее рва (рис. 3–5). Реконструируемая общая площадь каждого комплекса составляет не менее 100 м2. В стратиграфических разрезах обоих комплексов выделяется мощная линза пестрой черносерой супеси с мелкими желтыми и черными включениями разной интенсивности, перекрывающая могильную яму и рвы. Это обстоятельство подтверждает предположение о том, что в прошлом над последними находились земляные конструкции, форму и размеры которых в настоящее время определить невозможно.

Рвы (ширина от 1 до 2,5 м), окружающие могильные ямы, разделены на сегменты, разрывы между ко-

Рис. 1. Неолитические могильники на территории Барабин-ской лесостепи.

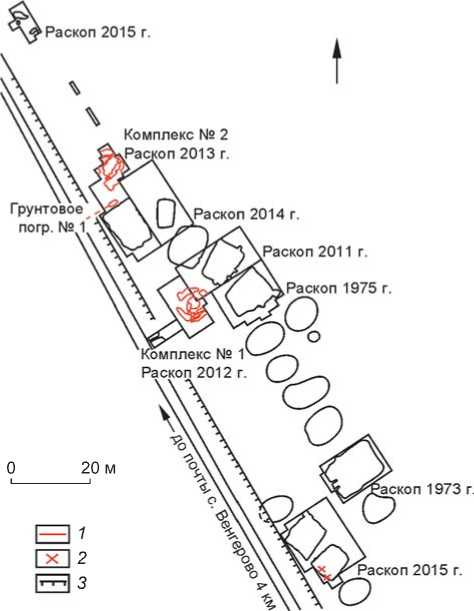

Рис. 2. Ситуационный план памятника Венгерово-2.

1 – границы объектов эпохи неолита; 2 – местонахождение отдельных артефактов эпохи неолита; 3 – край террасы.

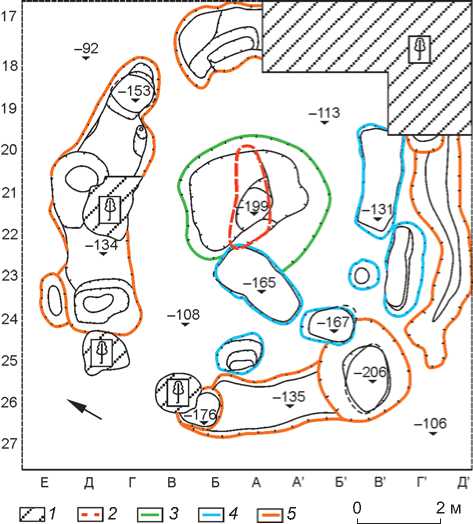

Рис. 3. План погребально-ритуального комплекса № 1.

1 – участки, заросшие деревьями; 2 – граница расположения скелетов; 3 – границы могильной ямы; 4 – границы ям; 5 – границы сегментов рва.

Рис. 4. Погребально-ритуальный комплекс № 1. Фото сделано после выборки заполнения и снятия скелетов.

торыми ориентированы по сторонам света. В концах некоторых сегментов имеются углубления до 0,8 м, заполнение которых содержало углистые и прокаленные линзы. Это позволяет предполагать, что рвы были за- сыпаны не сразу. В комплексе № 1 вдоль южного участка рва расположены пять ям.

На дне юго-восточного сегмента рва комплекса № 2 обнаружено захоронение индивида, уложенного вытянуто на спине. Еще одно погребение (вторичное) было совершено в яме между северо-западным участком рва и центральным могильным углублением. С юго-восточной стороны центральной могилы зафиксировано четыре столбовые ямки. В стенке одного из сегментов рва обнаружен «тайник» – небольшое углубление, в котором находились кости дикой лошади и оригинальное изделие из рога лося (рис. 5).

В центральной части изучаемых комплексов имеется чашеобразное округлое или подпрямоугольное в плане углубление (до 1 м). Диаметр могильной ямы комплекса № 1 не превышает 3 м, раз- меры комплекса № 2 составляют 4 × 5 м. Минимальное количество погребенных в центральной яме комплекса № 1 равно 8 (рис. 6, 7), комплекса № 2 – 19 (рис. 8–12). В центральном углублении находится еще шшв

Б/231А/23

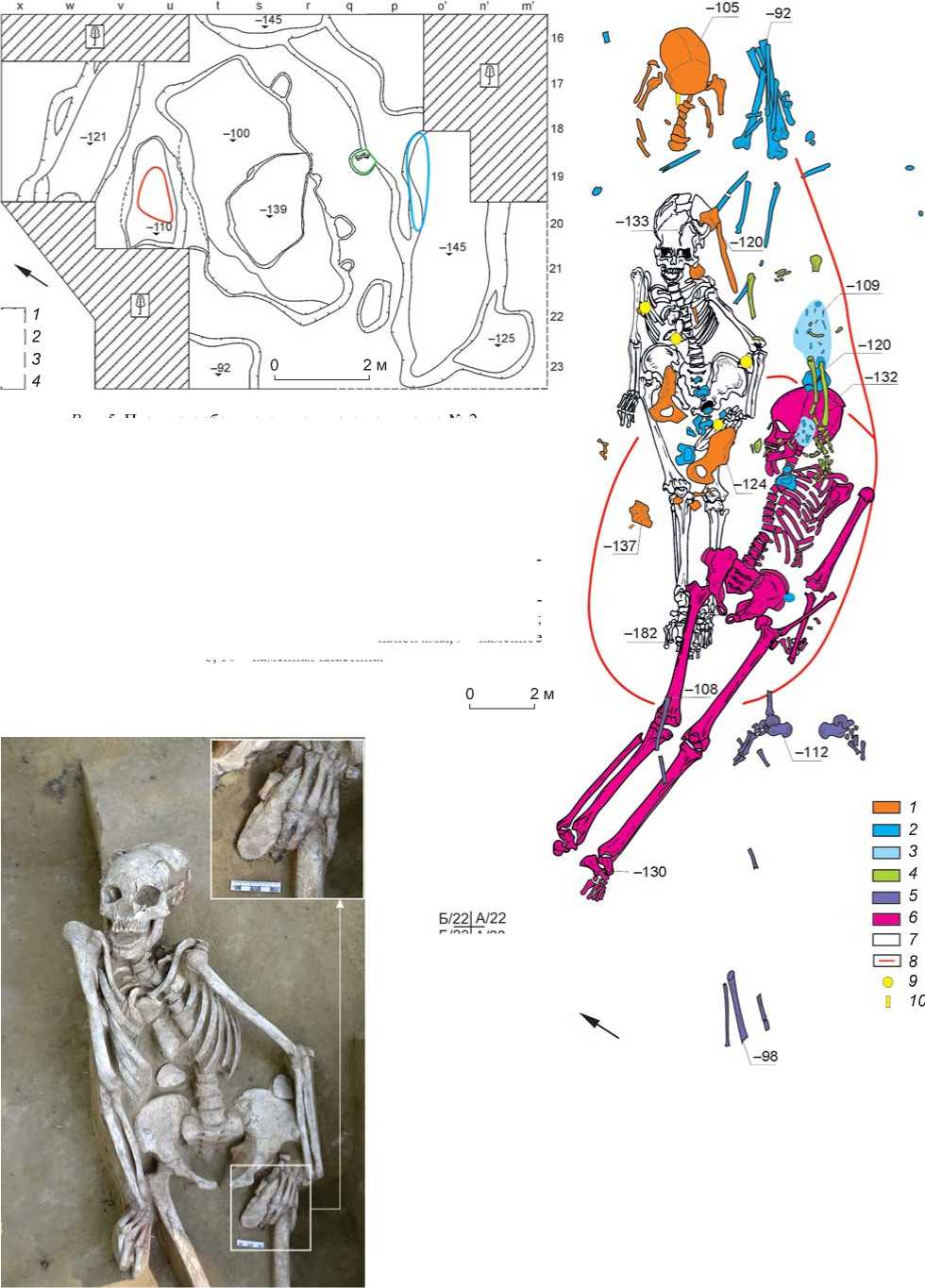

Рис. 7. Фрагмент скелета 4 из погребальноритуального комплекса № 1.

Рис. 5. План погребально-ритуального комплекса № 2.

1 – участки, заросшие деревьями; 2 – мог. 3; 3 – «тайник»; 4 – мог. 2.

Рис. 6. План расположения скелетов в погребально-ритуальном комплексе № 1.

-

1 – погр. № 1, горизонт 1; 2 – погр. № 1, горизонт 2; 3 – погр. № 1, зона распространения жженых костей; 4 – погр. № 1, горизонт 3; 5 – погр. № 3; 6 – погр. № 2;

-

7 – погр. № 4; 8 – граница центрального углубления могильной ямы; 9 – каменное скребло; 10 – каменная пластина.

Скелет 6

Скелет 11

-80

-88

Скелет 12

келет 7

■128

Скелет 5

Скелет 13

Скелет 17

гелет 14

Скелет 2

Скелет 4

V Скелет 1

Скеле'

Скелет 3

Скелет 9

■108

■100

:келет 16/1Скелет 1^

Скелет 19

Скелет 1

м

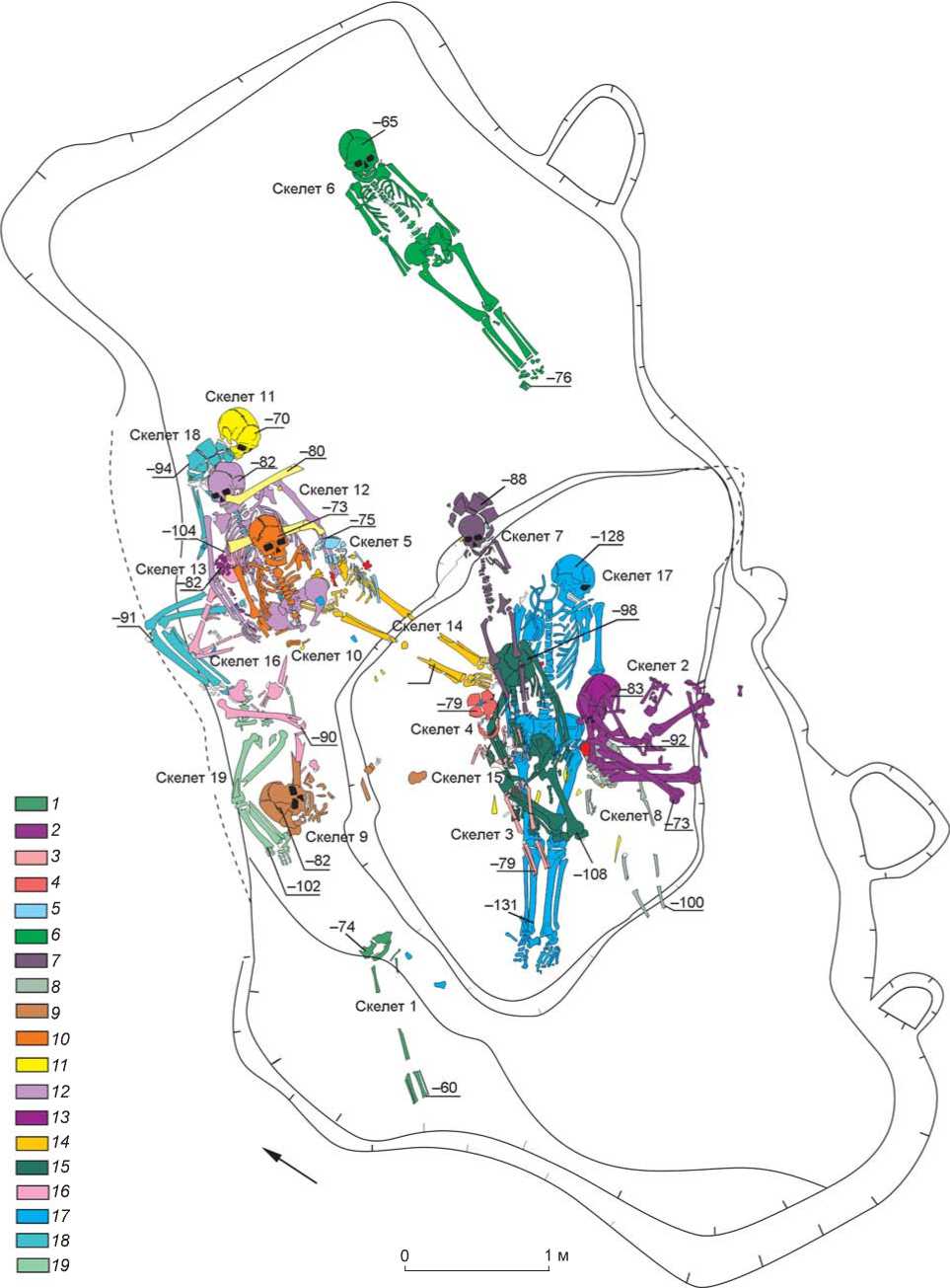

Рис. 8. План расположения скелетов в центральной могильной яме погребально-ритуального комплекса № 2. Номера скелетов соответствуют номерам усл. обозн.

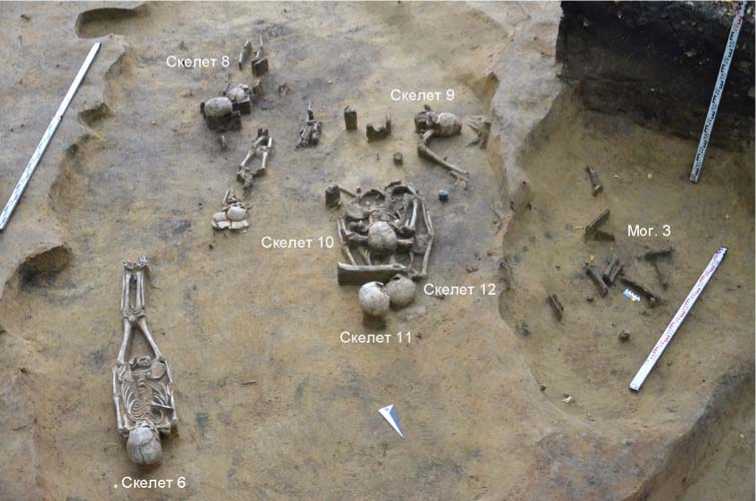

Рис. 9. Участок погребально-ритуального комплекса № 2 в процессе расчистки горизонта 3.

Рис. 10. Участок погребально-ритуального комплекса № 2 в процессе расчистки горизонта 4.

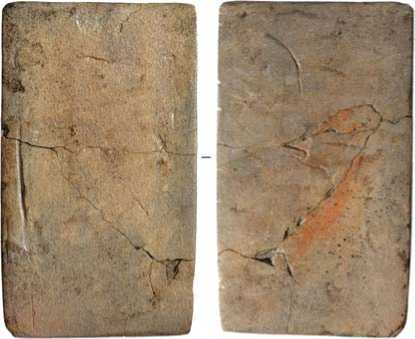

1 – скелет 8; 2 – каменная пластина, обнаруженная под черепом скелета 8.

2 0 1 cм

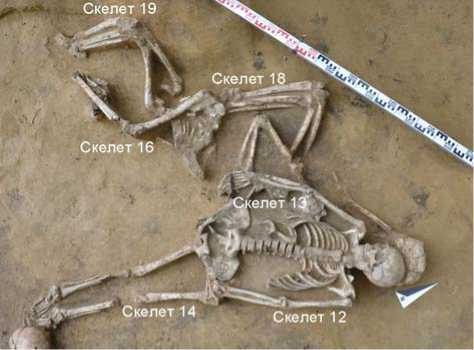

одна яма, предназначенная, вероятно, для основного захоронения. Зафиксированы разные способы погребения (ингумация, кремация, вторичные и парциальные захоронения), а также различное положение погребенных (вытянуто на спине с развернутой лицевой частью черепа к юго-востоку; с приподнятыми верхней частью туловища и головой и подогнутыми в коленях ногами; полусидя с сильно согнутыми ногами, так что кости ступней находились под тазовыми костями, с полусогнутыми ногами, завалившимися на стенку могильной ямы). Кисти рук рас-

Рис. 11. Участок погребально-ритуального комплекса № 2 в процессе расчистки горизонта 5.

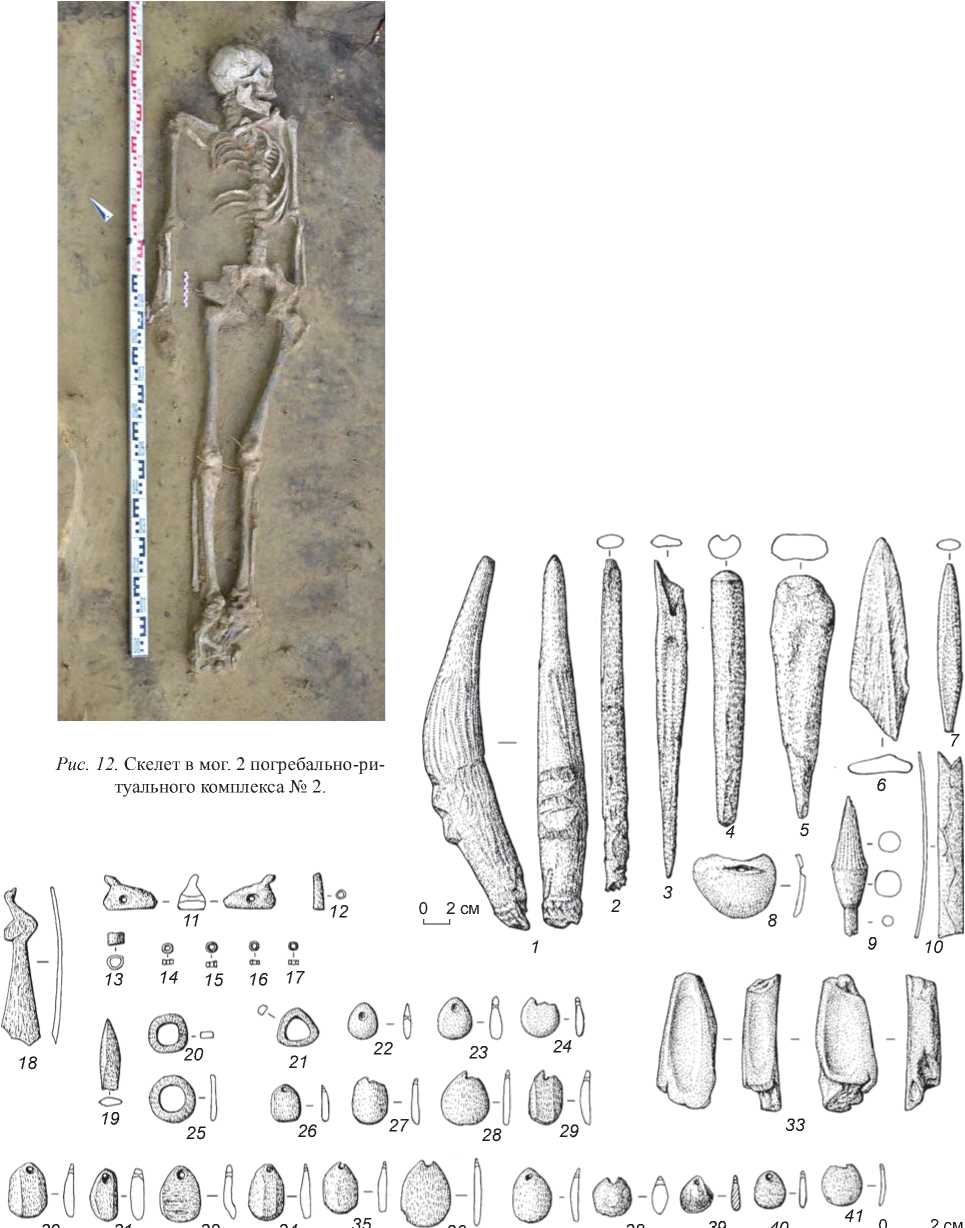

полагались на тазовых костях или под ними. Ступни сильно вытянуты и развернуты «носками» наружу. В некоторые погребения, судя по характерному положению костей ног и верхней части скелета, умершего помещали плотно связанным (комплекс № 2, мог. 1, скелет 6). Погребенные ориентированы в основном на СВ с отклонением к С или ССВ. Многие захоронения расположены друг над другом (до шести ярусов) (см. рис. 6–12). Сопроводительный инвентарь очень разнообразен (рис. 13, 14). Отдельные предметы находились в надмогильном сооружении и заполнении могильных ям и рвов.

В 4 м к югу от комплекса № 2, ближе к краю террасы, обнаружено грунтовое погр. № 1 (рис. 15). Подпрямоугольная яма размерами 1,6 × 0,3 м и глубиной от уровня материка до 0,7 м ориентирована по линии СВ – ЮЗ. На ее дне находился скелет ребенка (5,0 ± ± 1,5 года), погребенного вытянуто на спине. Погребальный инвентарь представлен двумя сосудами, раковиной и отщепом.

Рис. 13. Погребальный инвентарь из могильника Венгерово-2А.

1 – изделие из рога; 2–5 – костяные проколки; 6 – костяное острие вкладышевого орудия (?); 7, 9, 19 – костяные наконечники стрел; 8 – подвеска из раковины; 10 – костяная пластина; 11 – костяная скульптура; 12–17 – пронизи из раковины и кости; 18 – костяное навершие кинжала; 20, 21, 25 – костяные кольца; 22–24 – каменные подвески; 26–32 , 34–41 – костяные подвески; 33 – абразив из керамики. 1–5 , 7–41 – комплекс № 2; 6 – комплекс № 1.

ш

30 31

0 2 cм

"5

20 cм

Рис. 14. Каменные орудия из погребального инвентаря могильника Венгерово-2А.

1 – шлифованная плитка; 2, 3, 6, 10 – шлифованные тесла; 4, 5, 11, 12 – скребла; 7–9 , 17–20 – наконечники стрел; 13–16 , 21–28 , 31–34 – пластины; 29 , 35–37 , 39–41 – скребки; 30 – отщеп; 38 – абразив. 1–3 , 6–10 , 14–21 , 23–37 , 39 , 40 – комплекс № 2;

4 , 5 , 11–13 , 22 , 38 , 41 – комплекс № 1.

Рис. 15. План грунтового погр. № 1. 1 – каменный отщеп; 2 – раковина;

3 – сосуд 1; 4 – сосуд 2.

Реконструкция погребальной практики

К настоящему времени в могильнике обнаружены останки 29 особей. Половозрастные определения сделаны для 26 индивидов: 11 мужчин, включая подростка 14–15 лет, 8 женщин и 7 детей от 0 до 12 лет.

Стратиграфические и планиграфические наблюдения позволяют выделить некоторые особенности сооружения и функционирования комплексов. Сначала создавались основное чашеобразное углубление и ров, который должен был ограничивать сакральное пространство. Затем в могильной яме совершалось основное захоронение. На территории комплекса № 1 основным являлось погр. № 4; умершая взрослая женщина (скелет 4) была помещена в него в положении полусидя с сильно приподнятой верхней частью туловища и вытянутыми ногами (см. рис. 6, 7). После этого центральная часть могильной ямы была засыпана землей до уровня головы. Остальные погребенные в данной могиле, которые представлены во вторичных захоронениях, были уложены в три яруса выше основного (см. рис. 6). Вероятно, тела умерших до предания их земле где-то хранили, и в этот период их части были утрачены. Остатки трупа помещали в могилу в анатомическом порядке и в соответствии с принятыми в погребальной обрядности правилами ориентации. В комплексе № 2 основным можно считать захоронение мужчины (скелет 17) вытянуто на спине (см. рис. 8). Особенности могильной конструкции и положение погребенных позволяют предположить по следовательное расширение пространства ямы для подхоронения умерших.

Вероятно, некоторое время комплексы функционировали в открытом виде; на это указывают разная степень сохранности скелетов, парциальный характер их захоронения (например, в комплексе № 2: отдельно череп – скелеты 4, 9, 11; верхняя часть туловища – скелеты 5, 10 или нижняя часть посткраниала – скелеты 14, 19), а также наличие столбовых ям с юго-восточной стороны могильной ямы. Последние могли быть связаны с сооружением навеса-настила над могильной ямой, на который первоначально помещали тело умершего. Когда легкий настил разрушался, останки человека либо сами проваливались в незакрытую могильную яму, либо их специально укладывали туда. Такой способ захоронения, возможно, обусловленный известными трудно стями предания умершего земле в зимний период, объясняет наличие в комплексе лишь частей скелетов. Близкий способ т.н. воздушных захоронений, совершаемых на специальных помостах или в лабазах, известен у ряда сибирских и дальневосточных народов, например, у амурских чжурчжэней, как доказано исследованиями В.Е. Медведева [1977, с. 118–119]. Им же опубликован свод данных о сходных способах захоронения у различных народов Азии [Там же, с. 119–121].

В комплексе № 2 наряду с центральной коллективной усыпальницей, в которой вторичные захоронения расположены ярусами, имеются погребения во рву (см. рис. 12). По ориентации и положению костяков они аналогичны основному захоронению. Это либо захоронения людей другого социального статуса, либо погребения, совершенные в конце цикла функционирования данного комплекса.

На данном этапе функционирования комплексов, вероятно, проводились ритуалы, связанные с огнем (зафиксированы их следы в виде прокалов), и тризны

(в верхней части конструкции над центральной могилой находились керамические сосуды, а также отдельные предметы). Только после этого весь комплекс засыпался землей до образования невысокой насыпи.

В погребальном обряде использовалась охра: среди костей найдены крупные фрагменты красящего минерала.

Наибольшее сходство с рассматриваемыми комплексами демонстрируют материалы неолитического могильника Протока, расположенного в Северо-Западной Барабе [Полосьмак, Чикишева, Балуева, 1989]. Именно на Протоке впервые на данной территории обнаружены земляное сооружение и ров, разомкнутый по оси С – Ю, который был призван ограничить погребальное пространство. Абсолютно аналогичная погребальная практика получила воплощение в недавно исследованном под руководством д-ра ист. наук В.В. Боброва комплексе Автодром-1, расположенном в пределах видимости от изученных нами объектов [Бобров, Марочкин, Юракова, 2015].

Определенные семантические параллели по организации сакрального пространства можно провести между изучаемыми комплексами и такими поселениями быстринского типа эпохи неолита таежной зоны Сургутского Приобья, как Быстрый Кульёган-66 – жил. № 2 и 2а обнесены прерывистыми ровиками [Косинская, Дубовцева, Юдина, 2006, с. 59], Большая Умытья-9 (сооружение 1), Микишкино-5 – одиночные жилища находились в центре огороженной территории [Борзунов, 2013, с. 27, рис. 5]. На поселении Усть-Тара XXVIII в Прииртышье обнаружено еще одно обвалованное жилище с ровиком; авторами исследования оно отнесено к кругу памятников артын-ской культуры [Горбунова, Толпеко, 2002, с. 406].

Характеристика погребального инвентаря

В грунтовом захоронении и погребально-ритуальных комплексах был обнаружен инвентарь, который условно можно разделить на две группы. В первую группу входят артефакты из верхней части заполнения земляной насыпи или рва, связанные, скорее всего, с тризнами (развалы керамических сосудов, отщепы, пластины, костяные орудия). Вторую группу составляет индивидуальный сопроводительный инвентарь, находившийся в отдельных погребениях или рядом со скелетами либо на них в коллективных захоронениях. В комплексах обнаружено 147 предметов.

Анализ распределения инвентаря в соответствии с половозрастными определениями погребенных позволил выявить следующие особенности. Наибольшее количество предметов сопровождает детские (за исключением младенца – скелет 13) и женские захоронения. Предметы искусства (костяные и каменные каплевидные подвески, пронизи, бусины) и шлифованные орудия встречаются только в детских погребениях. Большое количество артефактов, в т.ч. орудий (скребла, скребки, проколки, абразивы, пластины с ретушью), обнаружено в погребениях женщин, помещенных в могилу в положении полусидя (комплекс № 1, погр. № 4; комплекс № 2, скелет 15).

Относительно погребенных предметы располагались по-разному. Они зафиксированы около плечевых костей, под кистью руки, в районе таза, под черепом или около него, в одном случае орудие находилось в левой кисти погребенной (см. рис. 7).

Изделия из глины. Хорошо известно, что именно керамические сосуды (или их фрагменты) имеют чаще всего решающее значение для определения культурно-хронологической принадлежности археологического комплекса. Для представителей данного культурного образования помещение сосудов в качестве сопроводительного инвентаря не характерно: два изделия находились в грунтовом погр. № 1 и по одному – в комплексах № 1 и 2. Подобное отмечено и на других синхронных могильниках Северо-Западной Барабы: в кургане Протоки обнаружен один сосуд [Полосьмак, Чи-кишева, Балуева, 1989], в кургане Автодрома-1 целых сосудов не выявлено [Бобров, Марочкин, Юракова, 2015]. На всех вышеотмеченных памятниках фрагменты сосудов находились во рвах.

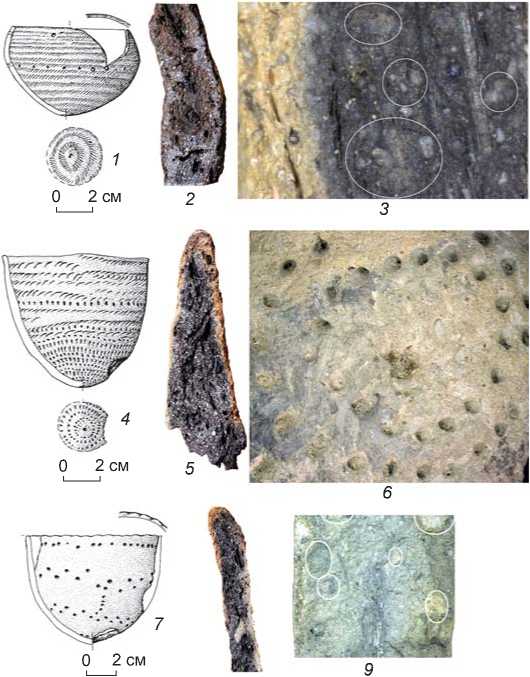

По скольку целых форм не много, а керамический материал является важным источником для изучения всех неолитических памятников региона, рассмотрим индивидуальные характеристики найденных сосудов (рис. 16, 17).

Рис. 16. Керамика памятника Венгерово-2А.

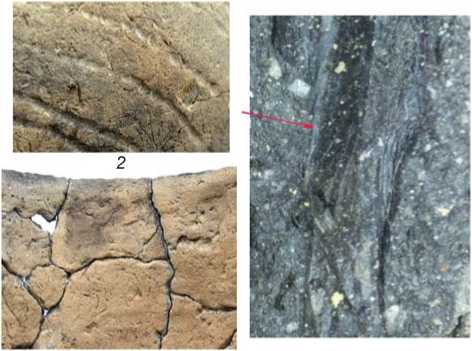

1 – сосуд 1 (грунтовое погр. № 1); 2 – прошлиф венчика-стенки сосуда 1 (× 3,25); 3 – увеличенная микрофотография излома сосуда 1 с зернами шамота и следами органики; 4 – сосуд 2 (грунтовое погр. № 1); 5 – прошлиф венчика-стенки сосуда 2 (× 4,53); 6 – микрофотография участка дна сосуда 2; 7 – сосуд 3 (заполнение погребально-поминального комплекса № 2); 8 – прошлиф венчика-стенки сосуда 3 (× 3,30); 9 – увеличенная микрофотография излома с зернами шамота и следами органики.

0 2 cм

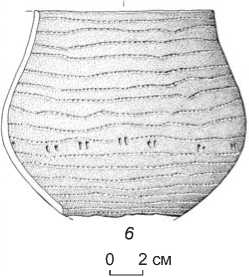

Рис. 17. Керамика памятника Венгерово-2А.

1 – внешняя поверхность сосуда 4; 2 – увеличенный участок внешней поверхности сосуда 4; 3 – внутренняя поверхность сосуда; 4 – увеличенный участок внутренней поверхности; 5 – увеличенная микрофотография вертикального излома с зернами шамота и следами органики; 6 – сосуд 4; 7 – прошлиф венчика-стенки (× 3,03).

Сосуд 1 (грунтовое погр. № 1) – закрытая остродонная баночка. Диаметр венчика 7,1 см, максимальный диаметр тулова 8,2, высота 5,4 см. По всей поверхности орнаментирован горизонтальными рядами оттисков края лопатки овальной формы (см. рис. 16, 1 ). Такие же оттиски нанесены по срезу венчика.

Изделие изготовлено из запесоченной глины, в которой содержатся слюда и бурый железняк, по рецепту Г (глина) + О (органика) + Ш (шамот). В качестве примеси использовалась сухая рубленая трава (см. рис. 16, 2, 3 ).

Зафиксирован емкостный начин на основе жгутового налепа по спирали. Стенки ровные, очень тонкие (до 4 мм). Возможно применение операции выбивки.

Сосуд 2 (грунтовое погр. № 1) – открытая баночка с приостренным дном и венчиком, орнаментированным овальными вдавлениями. Диаметр венчика 8,9, высота 8,1 см. Орнамент покрывает всю поверхность изделия: горизонтальные ряды в трех зонах. Вверху – ряды оттисков, нанесенные боковой частью лопаточки. Нижняя часть украшена рядами округлых и овальных вдавлений. В средней части тулова – несколько чередующихся рядов оттисков лопатки и вдавлений (см. рис. 16, 4 ).

Формовочная масса выполнена по рецепту Г + + О + Ш. Глина сильно запесочена. В песке большое количество слюды, встречаются зерна бурого железняка. Шамот мелкий, органика в переработанном виде (навоз?) (см. рис. 16, 5, 6 ).

Сосуд изготовлен способом скульптурной лепки на основе емкостной программы жгутовым налепом. Поверхность обоих емкостей выровнена и заглажена.

Сосуд 3 (комплекс № 2) – открытая баночка с при-остренным дном. Диаметр венчика 9,5 см, высота 7,6 см (см. рис. 16, 7 ). Срез венчика волнистый, украшен оттисками боковой части палочки-стержня. Поверхность сосуда орнаментирована ямками, сделанными твердым орнаментиром с округлым концом (до 3 мм в диаметре) и сгруппированными в ряды, которые тянутся от дна к венчику.

Сосуд изготовлен из пластичной слабозапесочен-ной глины, в которой присутствуют зерна бурого железняка, по рецепту Г + Ш + О. Преобладает шамот крупных размеров. Органики по количеству меньше, чем в двух первых сосудах (см. рис. 16, 8, 9 ).

Со суд 3, как и предыдущий, создан способом скульптурной лепки на основе емкостной программы жгутовым налепом. Его поверхность выровнена и заглажена.

Сосуд 4 (комплекс № 1) – горшковидное изделие с приостренным дном. Диаметр по венчику 12 см, максимальный диаметр тулова 16,2, высота примерно 14,9 см (см. рис. 17). Срез венчика уплощен и орнаментирован овальными вдавлениями. Вся поверхность сосуда покрыта волнообразными линиями. При нанесении орнамента инструмент часто отрывали от поверхности, иногда протаскивали. В самой широкой части тулова расположен горизонтальный ряд парных оттисков угла лопаточки. Такая особенность, как оформление двух зон – верхней и нижней – характерна для трех (1, 2, 4) из четырех анализируемых сосудов.

Сосуд изготовлен из среднезапесоченной глины по рецепту Г + О + Ш. Шамот не калиброван. В образце отмечается довольно большое количество следов органики в виде широких коротких лож. Зафиксированы также отпечатки пуха.

Использован жгутовой способ формовки изделия при емкостном начине. Возможно применение формы-основы: отмечены волосяные следы от прокладки между формой-основой и сосудом.

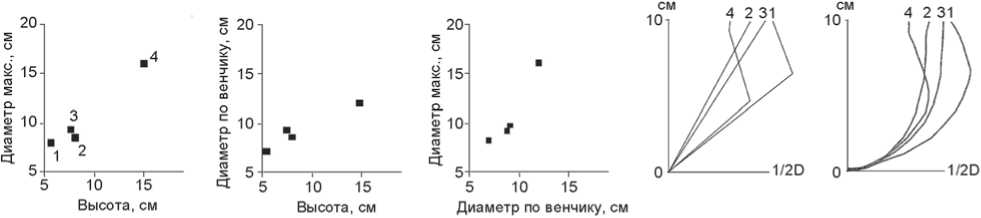

По морфологическим характеристикам определенное сходство обнаруживают сосуды из грунтового погр. № 1 и комплекса № 2 (2 и 3). Сосуды 1 и 2, относящиеся к одному погребению, отличаются друг от друга (см. рис. 16, 18). Различия проявляются в соотношении основных параметров изделий, прорисовках их скелетов и полупрофилей, приведенных к высоте 10 см (при сохранении пропорций). Сложной формой и размерами более всего выделяется сосуд из «тризны» комплекса № 1.

Рис. 18. Графики соотношения пропорций ( 1–3 ), «полускелеты» ( 4 ) и полупрофили ( 5 ) сосудов, высота которых приведена к 10 см.

Отмечено применение разного сырья: сильно-и среднезапесоченного и пластичного. Использовались шамот разной степени подготовки, а также различное органическое сырье (сухое и переработанное).

Все изделия объединяет способ изготовления -жгутовой по емкостной программе; орнамент на трех сосудах позволяет сделать вывод о том, что он наносился со дна, от специального углубления, по спирали горизонтальными витками по всей поверхности, независимо от формы орнаментира.

В заполнении ям и рвов встречаются отдельные фрагменты неолитической керамики. С помощью бинокулярного анализа составлена коллекция фрагментов, орнаментированных в ямочно-гребенчатой технике, из формовочных масс, которые изготовлены по рецепту Г + О, отличающемуся от рецепта, характерного для остального комплекса - Г + О + Ш.

Таким образом, керамические комплексы из захоронений, «тризны» и рвов различаются. Первый комплекс представлен изделиями, выполненными по одной технологической схеме изготовления формы и нанесения орнамента - отступающе-накольчато-прочерченной с неравномерным нажимом. Подобная техника декорирования характерна для посуды артын-ской культуры [Юракова, 2013, с. 92]; она использовалась также при создании изделий быстринского типа таежной зоны Среднего Приобья [Косинская, Ду-бовцева, Юдина, 2006]. Аналоги отдельных сосудов имеются среди находок из погребений неолитического могильника Сопка-2/1 (Бараба) [Молодин, 2001], комплексов Среднего Прииртышья - Татарский Увал [Матющенко, Полеводов, 1994, рис. 3, 3 ; 5, 1, 2 ; 7, 1, 2 ] и Хутор-Бор [Петров, 2014, рис. 48, 1, 3 ].

Керамика из рвов и насыпи выполнена в разных традициях. Важно подчеркнуть, что такие различия обнаруживают и материалы могильника Протока [По-лосьмак, Чикишева, Балуева, 1989].

Выделение типов в керамике эпохи неолита Западной Сибири подчас вызывает у исследователей затруднения. Дело в том, что при многокомпонентно-сти керамических традиций и отсутствии стилистического многообразия использовались похожие мотивы и сюжеты; своеобразие орнаментации достигалось только благодаря использованию разных инструментов и способов работы с ними [Чаиркина, Дубовцева, 2014, с. 10]. Это характерно и для посуды памятника Венгерово-2А.

К изделиям из керамики относится обнаруженный со скелетом 17 (комплекс № 2) керамический абразив (см. рис. 13, 33 ). Он представляет собой фрагмент глиняного сосуда, у которого с трех сторон проточены желобки, четвертая сторона (выпуклая) использовалась, вероятно, для лощения.

Орудия из кости. Их представляют проколки из костей лося (см. рис. 13, 2-4 ) и дикой лошади

(см. рис. 13, 5 ) длиной от 11 до 14 см, наконечники стрел (см. рис. 13, 7, 9,19 ), фрагмент костяного острия (кинжала?) (см. рис. 13, 6 ), а также черешковый би-конический наконечник с граненой головкой т.н. ши-гирского типа (см. рис. 13, 9 ). Ближайшие аналоги известны в материалах неолитического могильника Сопка-2/1 [Молодин, 2001, с. 21]. Подобные изделия широко представлены в неолитических комплексах Зауралья [Чаиркина и др., 2001; Савченко, 2007] и таежной зоны Евразии [Жилин, 1996]. В Западной Сибири такие наконечники встречаются довольно редко. Они обнаружены, например, в хорошо известном Васьковском неолитическом могильнике [Бородкин, 1967]. Недавно наконечник «шигирского» типа найден в неолитическом погребении у пос. Жигалова на верхней Лене (Восточная Сибирь) [Бердникова, 2013], которое в настоящее время является самым восточным пунктом на карте памятников с изделиями указанного типа.

Массивное изделие (32,0 х 5,2 см) из отростка рога лося обнаружено в комплексе № 2 (см. рис. 13, 1 ). В его нижней части оформлена рукоять (?): с одной стороны три выемки, другая подлощена. На поверхности имеются следы красной охры и органики в виде черных точек и пятен, что свидетельствует о продолжительной эксплуатации орудия, но пока не вполне ясно, в каком качестве.

Украшения. Набор довольно представительный: костяные (см. рис. 13, 26-32, 34-41 ) и каменные (см. рис. 13, 22-24 ) каплевидные подвески, имеющие многочисленные аналоги в неолитических могильниках Евразии и Западной Сибири [Молодин, Новиков, Чикишева, 1999, с. 77; Полосьмак, Чикишева, Балуева, 1989, с. 24], костяные кольца из трубчатых костей (см. рис. 13, 13-17 , 20, 21, 25 ), резцы бобра, клык кабана, раковины с отверстиями, пронизки из раковин (см. рис. 13, 8, 12 ).

Предметы пластического искусства. Костяная скульптурка (предположительно уточки) на плоском основании с отверстием (см. рис. 13, 11). Ее аналоги известны в погребальном инвентаре могильника Корчуган (Западная Сибирь) [Молодин, Новиков, Чикишева, 1999, с. 77]; подобное изделие из камня обнаружено и в неолитических материалах Прибалтики (памятник Звидзе) [Лозе, 1988]. Пластинка из ребра животного с зигзагообразным орнаментом (см. рис. 13, 10) имеет отдаленные аналоги в неолите Европейского Севера: скульптурные изображения змей с геометрическим орнаментом найдены в погребениях Оленеостровского могильника [Гурина, 1956], а также в некоторых памятниках неолита Прибалтики (см. сводку: [Уткин, Костылева, 2000]). Особое место в коллекции занимает обломок костяного ножа (?) со скульптурным навершием в виде токующей боровой птицы (глухарь, тетерев?) (см. рис. 13,18). Абсолютно аналогичные ему предметы известны в неолите Восточной Прибалтики (Лубанское Озеро [Гурина, 1996, рис. 46, 11] и Лейманишки [Формозов, 1970]).

Изделия из камня. Представлены следующими категориями (всего 100 экз.): скребки двусторонние, боковые и концевые на отщепах (см. рис. 14, 29, 35–37, 39, 40 ), миниатюрные шлифованные тесла и заготовки для них с обработанными крупными сколами боковыми гранями и обушком (см. рис. 14, 2 , 3 , 6 , 10 ), листовидные и игловидные наконечники стрел на пластинах и отщепах с плоским насадом и бифасиальной покрывающей ретушью (см. рис. 14, 7–9, 17–20 ), от-щепы с ретушью и без следов вторичной обработки (см. рис. 14, 30 ), пластины – в основном медиальные и проксимальные фрагменты треугольные и трапециевидные в сечении, шириной 5–10 мм, реже встречаются дистальные концы пластин, практически на всех экземплярах фиксируется мелкая ретушь по одной-двум латералям с дорсальной, иногда вентральной стороны (см. рис. 14, 13–16 , 21–28 , 31–34 ); нуклеус и торцевой скол с нуклеуса, призматические, одноплощадочные, с круговым фронтом скалывания (см. рис. 14, 41 ); сколы с поверхности шлифованных орудий, первичные сколы гальки, абразивы со следами использования почти на всех плоскостях (см. рис. 14, 38 ). В погр. № 4 комплекса № 1 обнаружены также четыре массивных орудия-скребла на крупных заготовках (см. рис. 14, 4, 5, 11, 12 ), которые отличаются от всех обнаруженных на памятнике артефактов по размерам. На них нет следов сработанности, вероятно, орудия были изготовлены для использования в качестве погребального инвентаря.

Состав каменных изделий в погребальном инвентаре рассматриваемого комплекса в целом типичен для неолитиче ских памятников Барабы [Молодин, 2001, с. 21] и сопредельных территорий (см., напр.: [Марочкин, 2014, с. 17–23]). Соотношение в орудийном наборе изделий на пластинах и отщепах, особенности оформления скребков и наконечников стрел сближают изученный комплекс с материалами артын-ской культуры [Бобров, Марочкин, 2011, с. 106].

Обращает на себя внимание наличие шлифованных изделий и абразивов. Большое количество таких предметов характерно для памятников Томского Приобья [Матющенко, 1973, с. 101], Среднего Прииртышья [Петров, 1987, с. 8], а также для памятников быстринской культуры, хотя каменный инвентарь последней отличается ярко выраженной индустрией от-щепа и наличием шлифованных наконечников, ножей, рубящих орудий [Косинская, Дубовцева, Юдина, 2006, с. 63].

Следует отметить присутствие типичных для неолитических комплексов шлифованных миниатюрных топориков и тесел, назначение которых не вполне понятно. Важно, что они продолжали использоваться в погребальной практике обитателей Приобья последующего периода раннего металла (носители усть-тартасской культуры) [Молодин, 2001].

Под черепом ребенка (скелет 8, комплекс № 2) обнаружена тонкая сланцевая плитка размерами 13,2 × × 7,6 × 0,4 см (см. рис. 14, 1 ). Одна из ее плоскостей интенсивно окрашена охрой и по всему периметру украшена небольшими насечками, сгруппированными по две. На другой ее стороне отмечены узкие желобки – возможно, следы использования предмета в качестве абразивного инструмента. Близкие по форме предметы встречаются на поселении быстринской культуры Быстрый Кульёган-66 [Косинская, Дубовце-ва, Юдина, 2006]. Подобные изделия – четырехугольные пластины из песчаника с характерной заточкой по углам (близкие по форме) – стали одним из диагностирующих элементов кротовской культуры эпохи ранней – развитой бронзы [Молодин, Дураков, 2013].

Петрографическое определение части каменных артефактов было выполнено канд. геол.-минер. наук Н.А. Кулик. Сырьем для 73,3 % каменных изделий – пластин, скребков, скребел и отщепов – послужили окремненные и окварцованные (вплоть до образования кварцитовидных разностей) мелко- и среднезернистые кварцевые песчаники и песчанистые алевролиты. Это высококремнистое сырье ввиду хорошего качества использовалось населением Западной Сибири от эпохи палеолита до Средневековья. Исследователями многих памятников региона означенного периода такое сырье определяется как кремнистые, сливные, кварцитовидные песчаники мел-палеогеновой коры выветривания [Кирюшин, Малолетко, 1979, 1983; Зах, 1981; Зенин, Лещинский, 1998; Зах, Скочина, 2010; Кулик, Мыльникова, Нохри-на, 2010; Бобров, Марочкин, Юракова, 2012]. На памятнике имеются также изделия из высококремнистых пород (6,7 % от изученных артефактов).

Изделия из мелко- и среднезернистых олигомиктовых песчаников (3 экз.), песчанистых алевролитов, не подвергшихся окремнению и окварцеванию (1 экз.), кварц-полевошпатовой тонкозернистой породы с каолинизированным полевым шпатом (2 экз.) составляют 20 %. Они, судя по потертым и шлифованным поверхностям, служили абразивами. С учетом твердости пород (ок. 5,5 по шкале Мооса) можно предположить их использование как «жестких» абразивов. Сырье шлифованных орудий и сколов с них относится к кислым эффузивам, замещенным слюдистым агрегатом. Обломок гидрослюдистого сланца из-за своей низкой твердости (≈ 3 по Моосу), по-видимому, являлся «мягким» абразивом.

Сопоставление индустрии памятника Венгеро-во-2А с коллекциями синхронных местонахождений Западной Сибири по петрографическим характеристикам позволяет рассматривать аллювий Иртыша как наиболее достоверный источник каменного материала. Таким образом, сырье доставлялось в регион с запада, возможно, по р. Оми [Молодин, Мыльникова, Нестерова и др., 2015], что позволяет на новом уровне оценивать культурные связи между населением эпохи неолита Барабинской лесостепи и их западными «соседями».

Даты комплексов

По образцам из двух погребений комплекса № 1 были получены радиоуглеродные даты, согласно которым функционирование памятника относится к концу VI тыс. до н.э. [Молодин, Мыльникова, Нестерова и др., 2012, с. 121]. Вывод подтверждается и датами для могильника Протока [Марченко, 2009, с. 14]. Большая часть дат для быстринских комплексов укладывается в диапазон от середины VI до второй половины V тыс. до н.э. [Косинская, Дубовце-ва, Юдина, 2006, с. 61]. Однако авторы указанного исследования, ссылаясь на однородность и технологическую и типологическую устойчивость керамической традиции, сомневаются в столь продолжительном существовании культуры. Несколько дат, установленных по образцам с поселений Автодром-2 и Серебрянка-1, позволяют относить бытование ар-тынской культуры ко второй половине V – первой половине IV тыс. до н.э. [Бобров, Марочкин, 2011, с. 108; Мосин, 2015, с. 112]. В контексте изучения неолита Западной Сибири важно, что на определенном хронологическом этапе указанные образования сосуществуют. Что же касается верхней границы бытования артынской культуры, то ей, вероятно, соответствует этап плавной эволюции данной культуры от эпохи неолита к эпохе раннего металла с комплексами, в которых керамическая посуда по технологии и морфологии практически неразличима. Речь идет о байрыкских, карасевских, екатерининских и других культурных образованиях, которые с учетом их близости одним из авторов данной работы предлагалось именовать «памятниками эпохи раннего металла гребенчато-ямочной историко-культурной традиции» [Молодин, 2001, с. 38]. Таким образом, рассматриваемые в статье комплексы можно датировать периодом позднего неолита (VI–V тыс. до н.э.).

Антропологические и палеогенетические данные

Изучение антропологического материала позволило выявить сходство серии памятника Венгерово-2А с другими представителями неолитического населения Барабы [Чикишева, Зубова, Поздняков, 2011].

Было определено, что изученный к настоящему времени краниологический материал эпохи неолита этого региона относится к типологической структуре второго уровня расовой дифференциации – северной евразийской антропологической формации, юго-восточной периферией ареала которой является Бара-бинская лесостепь. При этом выделены как минимум два компонента, ставшие основой палеопопуляции Венгерово-2А. Один из них автохтонного происхождения, он сближает исследуемую серию с популяциями, оставившими памятники Протока и Сопка-2/1. Другой компонент, который был определен на основании одонтологических данных [Зубова, Чикишева, 2015, с. 106], имеет истоки в Волго-Уральском междуречье. Антропологический компонент, восходящий к населению Волго-Уральского междуречья, в большей степени повлиял на мужскую составляющую палеопопуляции Венгерово-2А, чем на женскую, которая сохранила определенное локальное своеобразие [Чикишева, Поздняков, Зубова, 2015].

Анализ одонтологических особенностей рассматриваемой серии свидетельствует о ее промежуточном положении между западным и восточным одонтологическими стволами. Это объясняется не процессами метисации контрастных в расовом отношении групп, а сохранением особенностей древних недифференцированных комплексов [Зубова, Поздняков, Чики-шева, 2013].

По предварительным результатам палеогенетиче-ского исследования нескольких погребенных из могильника Венгерово-2А в структуре мтДНК выявлены западно- и восточно-евразийские кластеры [Молодин и др., 2014, с. 303]. Данные палеогенетики указывают на сходство между неолитическими популяциями памятников Венгерово-2А, Сопка-2/1 и носителями усть-тартасской культуры эпохи раннего металла (Сопка-2/3, -3а). Погребения рассматриваемых комплексов эпохи неолита генетически ассоциируются с представителями северной евразийской антропологической формации.

Обсуждение результатов

Результаты анализа сопроводительного инвентаря, особенностей погребальной практики, антропологические и палеогенетические данные свидетельствуют о специфике могильника Венгерово-2А. Она выражена в смешанном характере керамического комплекса (в нем представлены как минимум две орнаментальные традиции – отступающе-накольчато-про-черченная и гребенчато-ямочная) и в вариативности погребального обряда (ингумация/кремация; кол-лективные/одиночные захоронения; различные позы погребенных).

Керамические материалы рассматриваемого могильника, как и памятников эпохи неолита севера Евразии, многокомпонентны. В коллекции преобладают изделия, выполненные по смешанным технологиям. В орнаментации сосудов, непосредственно связанных с ритуалом погребения, выявлены элементы только отступающе-накольчато-прочерченной традиции, которая обнаруживает сходство с традициями быстрин-ской культуры [Косинская, Дубовцева, Юдина, 2006], а также является ведущей для комплексов артынской культуры [Юракова, 2013]. Для керамики из насыпи и рвов, выполненной в гребенчато-ямочной традиции орнаментации, зафиксирован рецепт формовочных масс, по составу отличающийся от рецепта формовочных масс основного керамического комплекса отсутствием шамота.

Сопроводительный инвентарь имеет аналогии с материалами северо-западных районов Евразии. Все находки, кроме артефактов, территория и хронологические рамки бытования которых чрезвычайно широки (шлифованные топорики, тесла, костяные и каменные каплевидные подвески, пронизки, изделия из резцов и клыков животных, раковины), так или иначе связаны с материалами неолита таежной зоны Западной Сибири (шлифованная плитка и абразивы), лесного Зауралья (наконечник «шигирского» типа), а также Прибалтики и Карелии (предметы пластического искусства).

Антропологические и генетические данные позволяют относить население, оставившее исследуемый могильник, к представителям огромной юго-восточной общности, именуемой северной антропологической формацией [Чикишева, 2012] или, по определению Л.Л. Косинской, к «урало-западносибирской культурной общности эпохи неолита» [Косинская, Дубовцева, Юдина, 2006, с. 64], распространенной в северной зоне Евразии от Прибалтики до таежного Зауралья и Западной Сибири.

Изучение неолита западно-сибирской лесостепи во многом зависит от решения ключевых проблем, обусловленных диспропорцией источников, затрудняющей корреляцию материалов из поселенческих и погребальных памятников [Бобров, Марочкин, 2012, с. 64]; смешанным характером комплексов [Зах, 2009; Марочкин, 2014]; особенностями культурного взаимодействия носителей автохтонной (ар-тынской) традиции и гребенчато-ямочной, которую представляли мигранты из западных и северо-западных регионов [Молодин, 1977, с. 33; 2001, с. 26–27]; совпадением дат поздненеолитических памятников и усть-тартасских и гребенчато-ямочных комплексов эпохи раннего металла, что позволяет предполагать сосуществование комплексов.

Все вышесказанное свидетельствует о мозаичном характере этногенеза в данном регионе в кон- це VI – V тыс. до н.э., взаимодействии нескольких культурных традиций, наглядным отражением синтеза которых является памятник Венгерово-2А, что не позволяет в настоящее время однозначно определить его культурную принадлежность.

Список литературы Погребальные комплексы эпохи неолита Венгерово-2А (юг Западно-Сибирской равнины): результаты мультидисциплинарных исследований

- Бердникова Н.Е. «Шигирский» наконечник на Верхней Лене (Прибайкалье)//Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Гео -археология. Этнология. Антропология. -2013. -№ 1 (2). -С. 156-173.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г. Артынская культура//Тр. III (XIX) Всерос. археол. съезда. -СПб. и др., 2011. -Т. 1. -С. 106-108.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г. Неолит Барабы//Мат-лы науч. сессии ИЭЧ СО РАН 2012 года. -Кемерово: Изд-во Ин-та экологии человека СО РАН, 2012. -Вып. 4. -С. 63-73.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Поселение боборыкинской культуры Автодром 2/2 (северо-западные районы Барабинской лесостепи)//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. -Тюмень, 2012. -№ 3 (18). -С. 4-12.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Исследования поселенческих и погребальных комплексов эпохи неолита на памятнике Автодром-1 в Барабинской лесостепи в 2015 г.//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. -Т. ХХI -С. 23-27.