Погребальные комплексы эпохи поздней бронзы восточного варианта пахомовской культуры (памятник Гришкина заимка, Бараба)

Автор: Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Гаркуша Ю.Н., Селин Д.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты исследования погребений и артефактов эпохи поздней бронзы из могильника Гришкина Заимка (Западная Сибирь). Дана их культурная и хронологическая атрибуция как восточного варианта пахомовской культуры. На основании морфологического анализа сосудов прослежено сосуществование носителей двух гончарных традиций в рамках одного региона. Установлено, что рассматриваемый комплекс маркирует начальный этап проникновения в Барабинскую лесостепь пахомовского населения и начало его смешения с автохтонными культурными группами.

Археология, погребальный обряд, восточный вариант пахомовской культуры, эпоха поздней бронзы, культурные взаимодействия, морфологический анализ керамических сосудов, барабинская лесостепь

Короткий адрес: https://sciup.org/145145693

IDR: 145145693 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.1.047-060

Текст научной статьи Погребальные комплексы эпохи поздней бронзы восточного варианта пахомовской культуры (памятник Гришкина заимка, Бараба)

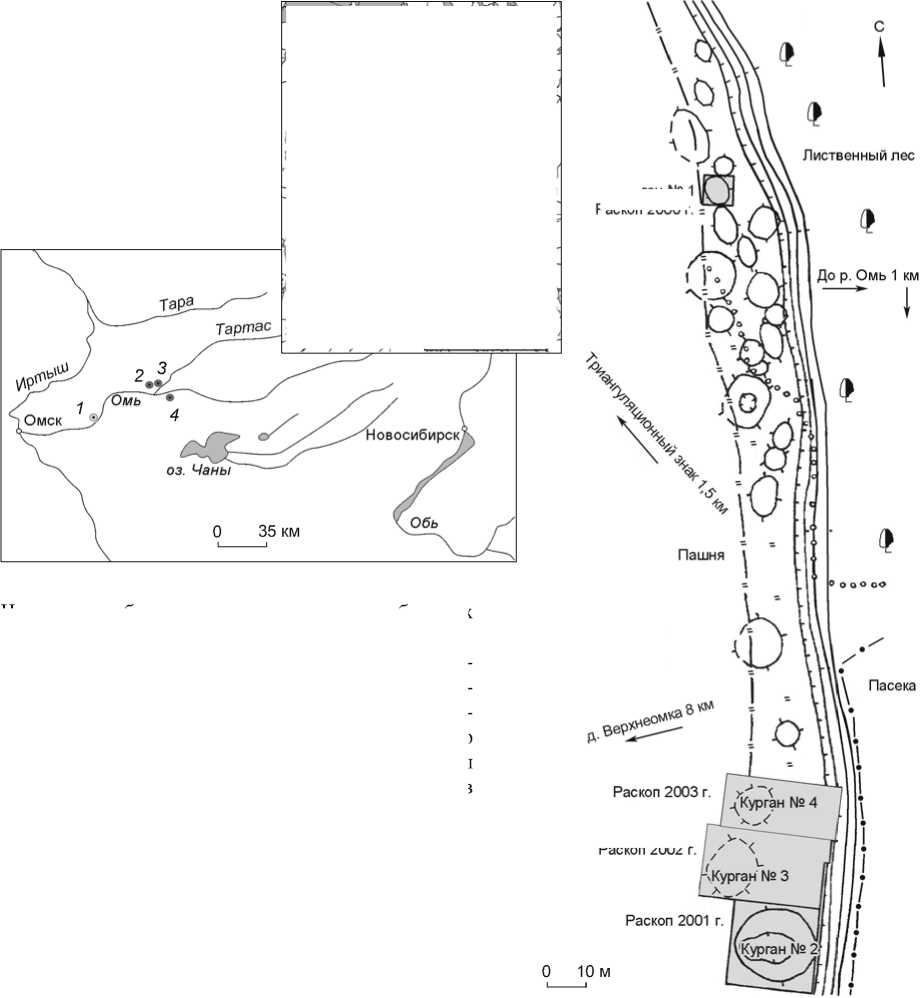

Памятник Гришкина Заимка находится в Усть-Тарк-ском р-не (на границе с Венгеровским р-ном) Новосибирской обл. в 8 км к востоку от с. Верхнеомка (рис. 1). В этом месте река образовала две отчетливо выраженные надпойменные террасы. Вторая терраса, на которой расположен археологический объект, представляет собой 7-метровый уступ, доминирующий над первой террасой и поймой р. Оми. Северная и северо-западная части археологического комплекса залесены, западная – подвергалась интенсивной распашке, что стало причиной повреждения насыпей нескольких курганов. На территории памятника размещались строения русского хутора Гришкина заимка. В настоящее время постройки не существуют, однако их отчетливые следы сохранились.

Памятник открыт В.И. Молодиным в 2000 г. Тогда же развернулись первые раскопки с целью культурно-хронологической атрибуции объекта. В 2002 г. на памятнике проводилась геофизическая съемка, результаты которой позволили вести успешный поиск хозяйственных и погребальных археологических объектов. Исследование памятника проводилось путем вскрытия отложений на сплошной территории, включавшей не только участки с выраженными земляными конструкциями, но и межкурганное пространство, что помогало выявить грунтовые погребения и сопутствующие объекты (ямы). К 2003 г. площадь раскопа составила 1 684 м2 (рис. 2). Было установлено, что на исследованной площади памятника имеется несколько разновременных комплексов: 12 погребений эпохи ранней и развитой, а также 7 – поздней бронзы, 14 захоронений раннего железного века, 2 – позднего Средневековья и этнографические сооружения XX в. Культурно-хронологическая принадлежность еще двух захоронений пока не выяснена.

Рис. 2. Общий план памятника Гришкина Заимка. Серым цветом выделены исследованные участки.

Рис. 1 . Могильники восточного варианта пахомовской культуры в Барабинской лесостепи.

1 – Гришкина Заимка; 2 – Старый Сад; 3 – Тартас-1; 4 – Пре-ображенка-3.

Курган № 1

Раскоп 2000 г.

Настоящая работа посвящена анализу погребальных комплексов позднего периода бронзового века.

За последнее десятилетие накоплено немало материалов памятников пахомовской культуры в Левобережном Прииртышье [Корочкова, 2009, 2010; Костомаров, 2010]. Они представлены преимущественно поселенческими комплексами. Могильники изучены значительно слабее. Серия пахомовских памятников отмечена и в лесостепной части Правобережного Прииртышья [Молодин, 2014, рис. 4, 5]. Здесь в отличие от Ишимо-Иртышья больше довольно представительных погребальных и ритуальных комплексов носителей данной культуры. Находки из этих объектов, имеющие культурную, антропологическую и генетическую специфику, выделяются на фоне автохтонных для данной территории ирменских материалов [Молодин, Нескоров, 1992; Молодин, Чикишева, 1988; Чикише-ва, 2012; Молодин и др., 2012]. Комплекс пахомовской культуры, выявленный на памятнике Гришкина Заимка, имеет большое значение для изучения восточного варианта пахомовской культуры и уточнения ее хронологических рамок.

Анализ источников

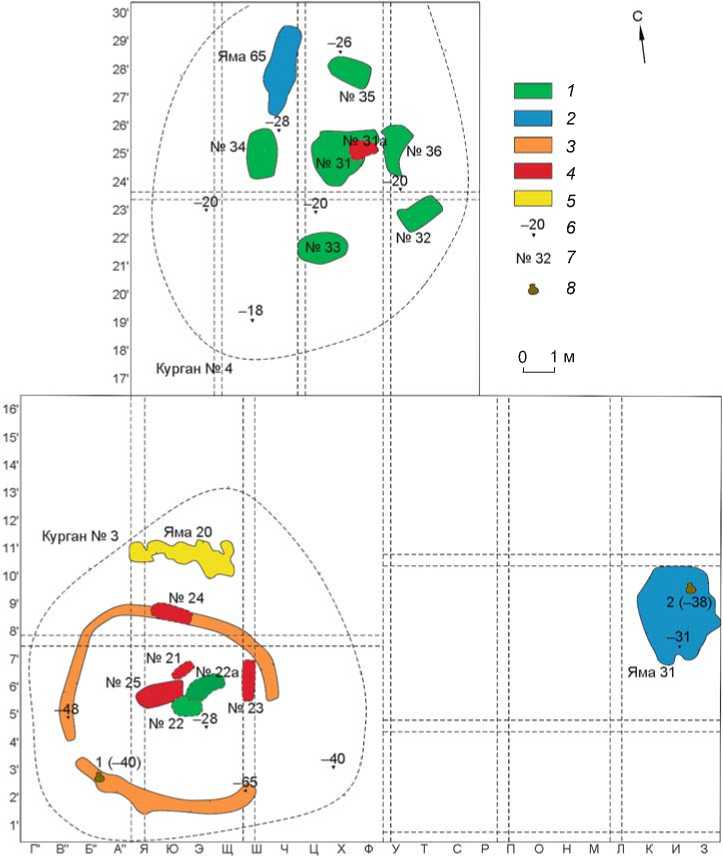

К эпохе поздней бронзы отно сятся две курганные насыпи – № 3 и 4 (рис. 3). Фрагменты керамики пахо-мовской культуры, находившиеся за пределами погребальных комплексов, свидетельствуют, вероятно, о том, что ранее могильник этого времени включал больше захоронений; некоторые из них пострадали при сооружении поздних погребений и функционировании самой заимки.

Курган № 3 представлял собой пологую, аморфную в плане насыпь с уплощенной вершиной высотой ок. 0,6 м, диаметром 11–13 м (рис. 3, 4). Как показали исследования, первоначально на этом месте была погребальная конструкция эпохи поздней бронзы с одиночным захоронением, окантованным кольцевидным разомкнутым рвом (рис. 5). Затем, в эпоху раннего

Рис. 3 . Фрагмент плана раскопов с объектами разных периодов на могильнике Гришкина Заимка.

1 – погребения эпохи поздней бронзы; 2 – ямы; 3 – ров; 4 – погребения раннего железного века; 5 – остатки строений русской заимки; 6 – нивелировочные отметки; 7 – номера погребений; 8 – керамические сосуды, находившиеся вне погребений.

Рис. 4. Курган № 3 после снятия земляной конструкции.

Рис. 6. Сосуд пахомовской культуры на дне рва кург. № 3.

Рис. 5. Курган № 3 после выборки рва и могильной ямы.

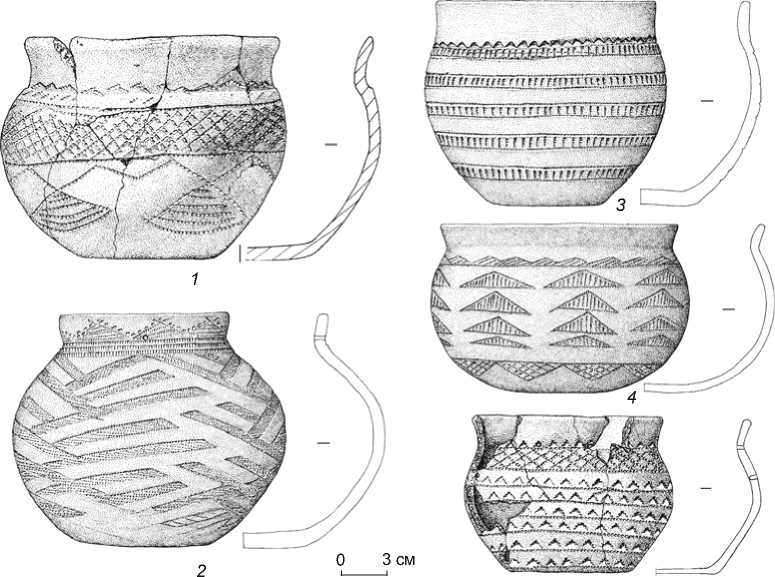

Рис. 7 . Керамические сосуды.

1 – кург. № 3, ров; 2 – кург. № 4, погр. № 32; 3 – кург. № 4, погр. № 34; 4 – кург. № 4, погр. № 31; 5 – яма 31.

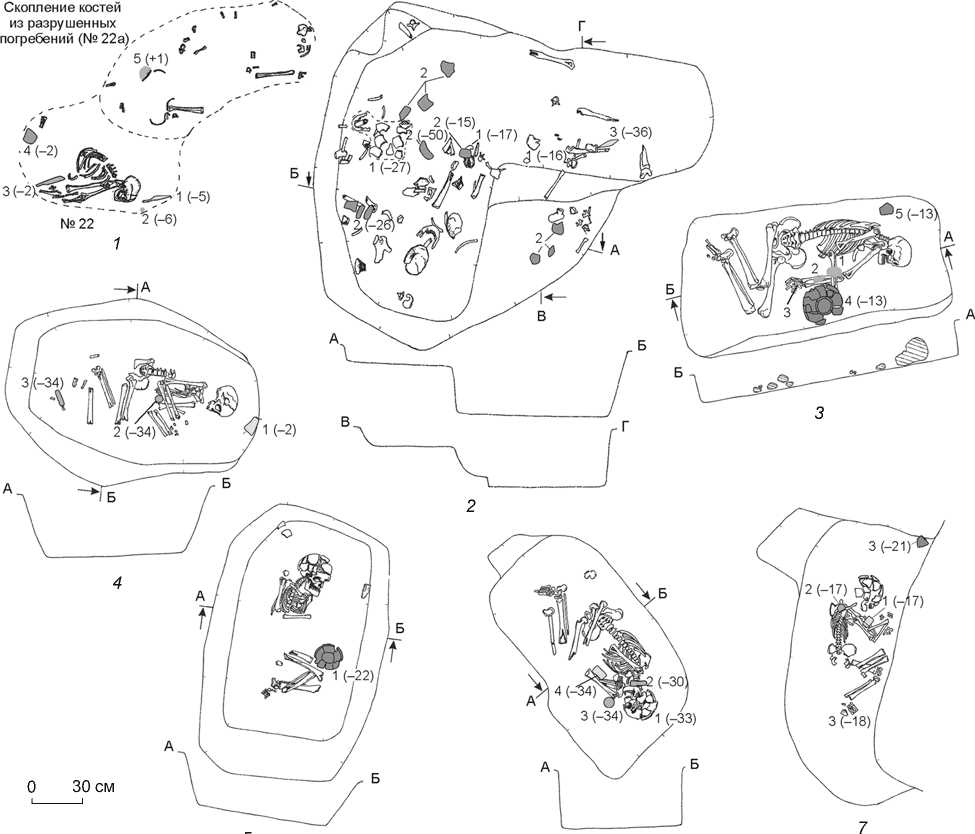

Рис. 8. Планы исследованных захоронений восточного варианта пахомовской культуры.

1 – погр. № 22: 1 – костяной наконечник стрелы; 2 – бронзовая бляшка; 3 – бронзовый нож; 4 – фрагмент керамики ; 5 – фрагмент бронзовой серьги; 2 – погр. № 31: 1 – части черепа; 2 – фрагмент керамики; 3 – костяной наконечник стрелы; 3 – погр. № 32: 1 – бронзовая бляшка; 2, 3 – фрагменты бронзовых изделий; 4 – керамический сосуд; 5 – фрагмент керамики; 4 – погр. № 33: 1 – фаланга жеребенка; 2 – бронзовая бляшка; 3 – бронзовая пластина; 5 – погр. № 34: 1 – керамический сосуд; 6 – погр. № 35: 1, 3 – бронзовые бляшки , 2 – бронзовая серьга; 4 – фаланга жеребенка; 7 – погр. № 36: 1 – фаланга жеребенка; 2 – бронзовая бляшка; 3 – фрагменты керамики.

железного века, насыпь была досыпана. При ее разборе обнаружены единичные мелкие фрагменты разновременной керамики и разрозненные кости животных. Под насыпью кургана найдены погр. № 21, 23, 24*, датируемые ранним железным веком. К этому же времени относится и центральное погр. № 25, нарушившее погребение эпохи поздней бронзы № 22 (см. рис. 3). Установлено, что погр. № 24 перерезало ров, принадлежавший комплексу эпохи поздней бронзы. Ров обрамлял округлую площадку диаметром 6–7 м и имел две перемычки (в юго-восточной и югозападной частях) шириной 3,2 и 0,7 м (см. рис. 3–5). Ширина рва колебалась от 0,3 до 0,5 м, а на некоторых участках юго-западного сектора достигала 0,8 м. Глубина его от уровня материка составляла 0,16–0,27 м. В юго-западной части на дне рва стоял орнаментированный сосуд, относящийся к комплексу эпохи поздней бронзы (см. рис. 3; 6; 7, 1). Подобный горшок был обнаружен в яме 31, расположенной к востоку от кург. № 3 (см. рис. 3; 7, 5). Очевидно, сосуд попал в более позднюю яму в результате разрушения погребального комплекса пахомовской культуры.

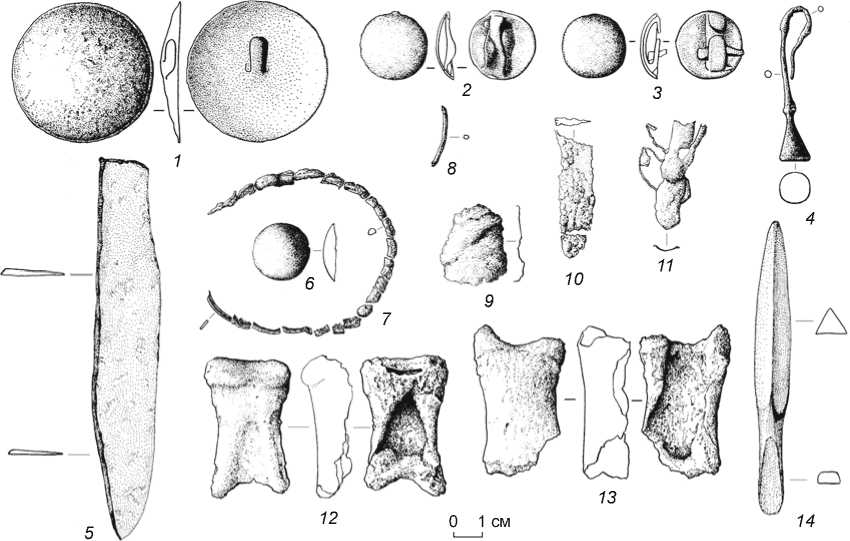

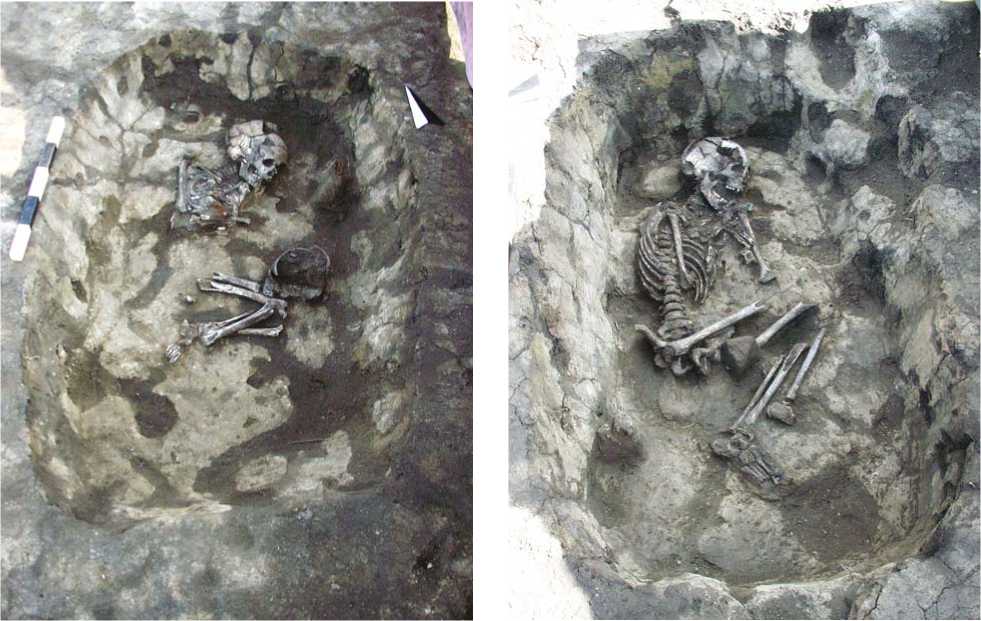

Рис. 9. Погребение № 22.

В центре сакрального пространства кург. № 3, ограниченного рвом, находилось погр. № 22 (рис. 8, 1; 9). Захоронение совершено в неглубокой могильной яме, фактически на погребенной почве, что не позволя- ет судить ни о форме, ни о размерах могилы. Представлена только верхняя часть скелета, однако можно установить, что похоронен мужчина 18–20 лет. Умерший был погребен на левом боку, головой на юго-восток, со сложенными вместе и вытянутыми вдоль туловища руками. В изголовье находились костяной наконечник стрелы (рис. 10, 14) и плохо сохранившаяся бронзовая неорнаментированная полусферическая бляшка, вдоль костей рук – бронзовый обломанный у черенка нож (рис. 10, 5) и фрагмент бронзовой серьги (рис. 10, 8).

В непосредственной близости от погребения на уровне погребенной почвы и выше прослежено скопление разрозненных костей человека. Скорее всего, это остатки скелета мужчины из погр. № 22, а также кости ребенка из более позднего погр. № 25. Единственная вещь, обнаруженная в этом скоплении, – фрагмент бронзовой проволочной серьги.

Курган № 4 находился в 6 м к северу от кург. № 3 (см. рис. 3). Он выделялся пологой аморфной в плане насыпью диаметром 11–12 м с уплощенной вершиной и высотой ок. 0,5 м от уровня современной поверхности. При разборе насыпи фиксировались мелкие единичные фрагменты разновременной керамики – эпохи железа, позднего Средневековья и Нового времени, а также обломки кирпичей и обмазки, обломки костей животных. Из находок, относящихся к эпохе поздней бронзы, следует отметить фрагмент горловины сосуда, костяной наконечник стрелы и фрагмент глиняного из-

Рис. 10. Изделия из погр. № 22 ( 5, 8, 14 ), 32 ( 1, 7 ), 33 ( 2, 10, 11, 13 ), 35 ( 3, 4, 6, 12 ), 36 ( 9 ). 1–10 – бронза; 11 – кожа; 12–14 – кость.

делия – возможно, цилиндрического грузила. Под насыпью кургана были выявлены шесть погребений и яма, принадлежащие эпохе поздней бронзы. Могилы расположены по периметру насыпи, вокруг центрального захоронения № 31 (рис. 11).

Погребение № 31 фиксировалось как пятно аморфных очертаний размерами 2,0 × 1,8 м (см. рис. 8, 2 ). В ходе выборки заполнения удалось установить, что погребальная камера была перерезана грабительской ямой. Кроме этого, захоронение оказалось нарушенным впускным

Рис. 11 . Курган № 4 после разборки земляного сооружения.

захоронением раннего желез ного века (№ 31А). Изначально могила эпохи бронзы имела подпрямоугольную форму и была ориентирована по линии юго-юго-запад – северо-северо-восток. Разрозненные кости скелета мужчины 25–30 лет залегали хаотично; первоначальное положение погребенного определить невозможно. В могиле обнаружен развал сосуда эпохи поздней бронзы (см. рис. 7, 4).

Погребение № 32 совершено в подпрямоугольной яме, ориентированной по линии восток – запад (см. рис. 8, 3 ). Ее размеры 1,65 × 0,8 × 0,2–0,22 м. Дно могилы ровное, стенки вертикальные. Погребена женщина 40–45 лет. Умершая похоронена в скорченном положении на левом боку с согнутыми в коленях ногами, головой на восток. При погребении левая рука была вытянута вдоль корпуса, правая – согнута в локте и положена на левую руку. С кистью правой руки соприкасался сосуд (см. рис. 7, 2 ). Под правой локтевой костью обнаружена бронзовая выпуклая неорна-ментированная бляха со шпеньком (см. рис. 10, 1 ; 12). Под бляхой, в окислах, сохранился небольшой фрагмент кожаного изделия. Под левой локтевой костью находились фрагменты плохо сохранившегося бронзового браслета (см. рис. 10, 7 ). Среди фаланг левой кисти зафиксировано скопление разрозненных бронзовых слабоизогнутых стержней; возможно, это остатки еще одного браслета или нескольких бронзовых колец малого диаметра. В изголовье, близ северо-западной стенки, обнаружен фрагмент еще одного сосуда.

Погребение № 33 совершено в яме, по форме близкой к овальной и ориентированной по линии восток-северо-восток – запад-юго-запад (см. рис. 8, 4; 13). На уровне материка ее размеры составляют 1,55 × × 0,6–1,15 × 0,32–0,34 м. Ко дну погребальная камера равномерно сужается и достигает размеров 1,4 × × 0,5–0,85 м. Дно могилы ровное, стенки покатые. За- хоронен ребенок 10–14 лет. Он погребен в скорченном положении на левом боку, с согнутыми в коленях ногами, согнутыми в локтях и вытянутыми перед телом руками, головой на юго-восток. В районе правой локтевой кости располагалась бронзовая бляшка с петлей (см. рис. 10, 2). Под ней зафиксированы мелкие фрагменты кожаного изделия. В юго-западном углу могильной ямы найдены узкая бронзовая пластинка

Рис. 12 . Деталь погр. № 32.

Рис. 13 . Погребение № 33.

(см. рис. 10, 10 ) и небольшой фрагмент кожаного изделия с обрывками нитей (см. рис. 10, 11 ). Близ юговосточной стенки находилась фаланга жеребенка (см. рис. 10, 13 ).

Погребение № 34 совершено в прямоугольной яме, ориентированной по линии северо-северо-восток – юго-юго-запад (см. рис. 8, 5 ; 14). На уровне материка ее размеры составляют 1,65 × 1,05 × 0,25–0,27 м. Ко дну погребальная камера равномерно сужается и достигает размеров 1,3 × 0,77 м. Дно могилы ровное, стенки покатые. Скелет не имел костей таза, хотя остальные кости лежали в анатомическом порядке. Ребенок 5–9 лет был погребен в скорченном положении на левом боку, с согнутыми в коленях ногами, головой ориентирован на северо-северо-восток. В районе колен был установлен керамический сосуд (см. рис. 7, 3 ). В разных частях и на разных уровнях погребальной камеры фиксировался древесный тлен, что позволяет предполагать наличие перекрытия. По структуре волокон, там, где это было возможно, удалось установить, что оно лежало вдоль погребения. Следы перекрытия найдены в погребениях могильников Елов-ка II [Матющенко, 2004, с. 334] и Старый Сад [Моло-дин и др., 2014, с. 33], близких по времени андроно-идных комплексов Западной Сибири.

Погребение № 35 совершено в яме подпрямоугольной формы, ориентированной по линии юго-восток –

Рис. 14. Погребение № 34.

Рис. 15 . Погребение № 35.

северо-запад (см. рис. 8, 6 ; 15). Ее размеры 1,5 × × 0,75–0,85 × 0,32–0,36 м. Дно могилы ровное, стенки вертикальные. Ребенок 8–12 лет был захоронен на левом боку, с согнутыми в коленях и подтянутыми к корпусу ногами. Его руки согнуты в локтях и соединены под подбородком кистями. Погребенный ориентирован головой на юго-восток. Под черепом обнаружена бронзовая бляшка (см. рис. 10, 6 ), а в ее окислах – небольшой фрагмент кожаного изделия. На шейных позвонках с правой стороны находилась бронзовая серьга (см. рис. 10, 4 ). Еще одна бляшка с петлей для крепления и продетым сквозь нее шпеньком обнаружена около верхнего окончания левой плечевой кости (см. рис. 10, 3 ). У локтевого сустава левой руки располагалась фаланга жеребенка (см. рис. 10, 12 ).

Погребение № 36 частично нарушено хозяйственной ямой, относящейся ко времени функционирования заимки (см. рис. 8, 7 ). Восточная стенка погребальной камеры была потревожена, но скелет оказался нетронутым. Захоронение совершено в яме подпрямоугольной формы, ориентированной по линии север – юг. Ее размеры 1,7 × 0,7 × 0,14 м. Дно могилы ровное, стенки вертикальные. В северо-западной части погребальной камеры фиксируется небольшой подбой, возвышающийся над дном захоронения на 0,05 м. Ребенок 4–8 лет был погребен на левом боку, с согнутыми в коленях и подтянутыми к туловищу ногами, согнутыми в локтях и вытянутыми вперед руками, ориентирован головой на север. На левой локтевой кости находилась фаланга жеребенка. В правой верхней части грудного отдела обнаружена бронзовая пластина аморфной формы (см. рис. 10, 9 ). На внутренней стороне левой ключицы имелись следы окислов несохранившегося бронзового предмета. У северо-восточной стенки и в ногах погребенного отмечены практически не сохранившиеся фрагменты керамического сосуда. В разных местах могилы на глубине 0,14–0,15 м находилась древесная труха, возможно остатки перекрытия.

Под насыпью кургана была обнаружена яма 65 (см. рис. 3). Она вытянутой по линии северо-северо-восток – юго-юго-запад овальной формы, размерами 3,4 × 0,6–0,8 м, в средней части расширяется до 1,1 м, глубиной 0,08–0,14 м. В ней не оказалось остатков захоронения; в верхней части заполнения найдены фрагменты пахомовской керамики, позволяющие уверенно связывать яму с описанными выше погребениями и считать ее частью единого погребального комплекса. Яма, вероятно, несла какую-то ритуальную нагрузку.

Изучаемый погребальный комплекс, несмотря на сравнительно небольшую выборку (два кургана и семь захоронений), позволяет сделать выводы о его специфике. Можно констатировать, что и взрослых, и детей, относившихся, судя по сходству посуды в погребениях, к пахомовской культурной группе, хоронили на одном кладбище и сооружали над могилами курганы. Представить их первоначальные форму и размеры трудно ввиду того, что эти сооружения постоянно испытывали антропогенное воздействие. Ясно одно, что по высоте они были сравнительно небольшие. Очевиден дифференцированный подход к захоронению умерших. В одном случае надмогильную конструкцию (кург. № 3) устроили для одного мужчины, вокруг могилы прорыли ров и поместили в него сосуд. Под соседним кург. № 4 были захоронены шесть человек – взрослые мужчина и женщина, а также четверо детей, пол которых не установлен. Захоронения расположены по кругу, в центре которого – погребение взрослого мужчины (№ 31). Это позволяет считать их объектами одной конструкции и предположить родственную связь между погребенными. Погребальные камеры, размеры которых определялись ростом умерших, сходны по форме и конструкции. Они похожи и по глубине, которая не так велика, как у могил носителей андроновской (федоровской) культуры в данном регионе (см., напр.: [Молодин, Новиков, Жемерикин, 2002], но больше, чем у захоронений представителей ирменской культуры [Молодин, 1985, с. 131–135], синхронной анализируемому могильнику.

Устойчивые признаки погребальной практики популяции, которую представляет памятник Гришкина Заимка, – помещение умерших в могиле на левом боку в скорченном положении (черта, типичная для целой свиты культур развитого и позднего этапов бронзового века Евразии), неустойчивая ориентация как погребальных камер, так и захороненных в них умерших. Характерными чертами являются дифференциация могил по погребальному инвентарю и помещение не во все захоронения сосудов, хотя последние явно использовались в других эпизодах погребальной практики.

Выше отмечалось, что в западном ареале пахомов-ской культуры известно немного погребальных комплексов [Корочкова, 2009, с. 80–81]. Это по большей части немногочисленные полуразрушенные погребения. Особенностью пахомовских погребальных комплексов, по мнению О.Н. Корочковой, является вторичный способ захоронения [Там же, с. 80], однако это не характерно для Гришкиной Заимки. По-види-мому, справедливым следует считать вывод О.Н. Корочковой о том, что «приоритетными для носителей пахомовской культуры стали местные традиции погребальной практики» [Там же, с. 81]. Действительно, в анализируемых захоронениях могильника Гришкина Заимка отчетливо проявляются ирменские и анд-роновские (федоровские) элементы обрядовой погребальной практики.

С учетом наблюдений О.Н. Корочковой в погребальной практике пахомовского населения Тоболо-Иртышья можно выделить черты сходства с традициями, характерными для восточного варианта указанной культуры, которые представлены, в частности, на могильнике Гришкина Заимка. Одна из таких черт – наличие земляных надмогильных сооружений [Корочкова, 2010, с. 69; Матвеева, Костомаров, 2009, с. 21]. На р. Ишим на Абатском-1 могильнике удалось выявить разрушенную квадратную канавку, ограждавшую захоронение [Корочкова, 2010, с. 36, 68]. Сходство проявляется и в том, что в пахомовских захоронениях до статочно редко представлена посуда [Там же, с. 69]. Однако накопленные к настоящему времени материалы памятников пахомовской культуры в Тобо-ло-Иртышье и могильника Гришкина Заимка в погребальной практике демонстрируют больше различий, чем сходств.

Ближайшие аналоги материалам Гришкиной Заимки имеются на могильнике Старый Сад (Венгеровский р-н Новосибирской обл.). Ранее материалы этого памятника позволили предположить существование в Барабинской лесостепи в эпоху поздней бронзы особой культурной группы [Молодин, Нескоров, 1992, с. 95; Молодин, Мыльникова, Нескоров, 2011, с. 197], памятники которой были названы восточным вариантом пахомовской культуры. Особенностью могильника Старый Сад является вариативность способов организации сакрального пространства. Классификации такой организации, разработанной по материалам этого некрополя [Молодин и др., 2014, с. 33], полностью соответствуют погребальные комплексы памятника Гришкина Заимка. Сходство последних с комплексами Старого Сада проявляется в устройстве погребального пространства и могильной ямы, положении умершего в могиле, составе и размещении инвентаря. При этом на Гришкиной Заимке отмечается многочисленность погребенных под одной земляной конструкцией (6 чел., кург. № 4). На могильнике Старый Сад не обнаружено погребений, в которых захоронено более 3 чел. под одной насыпью [Там же, с. 42–43]. Чертой, определяющей своеобразие Гришкиной Заимки, является разная ориентация погребенных – на восток, юго-восток, север, юг; подобное не зафиксировано на могильнике Старый Сад [Там же, с. 31]. Отмеченная вариативность на памятнике Старый Сад несравненно больше, чем на Гришкиной Заимке. Специфика инвентаря и керамики позволила отнести памятник Старый Сад к переходному периоду от бронзового к железному веку, т.е. ко второй половине X – VIII в. до н.э. [Молодин и др., 2011, 2014].

На основе характеристики погребального комплекса Гришкина Заимка можно сделать вывод о его культурной и хронологической принадлежности. Для этого прежде всего необходимо обратиться к анализу небольшого по количеству, но яркого керамического комплекса могильника Гришкина Заимка (см. рис. 7). Коллекция керамики состоит из фрагментов и пяти полных форм. Сосуды горшковидной формы украше- ны орнаментами в виде треугольников и опоясывающих прямоугольников, заполненных оттисками гребенчатого штампа, а также меандрами.

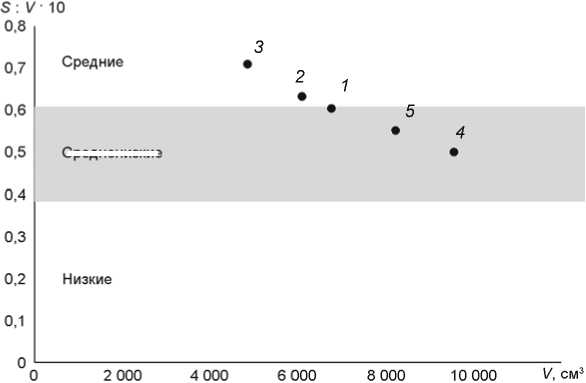

Морфологический анализ изделий проведен с использованием программы статистического изучения керамики, разработанной В.Ф. Генингом [1973], методов выявления общей пропорциональности сосудов А.А. Бобринского и Ю.Б. Цетлина [Актуальные проблемы…, 1999; Бобринский, 1986, 1988; Цетлин, 2012, с. 160–164] и графической корреляции полупрофилей и «скелетов» сосудов [Nordström, 1972; Мыльникова, 2014]. В ходе исследования по программе В.Ф. Генин-га было установлено, что сосуды преимущественно низкие и средние, все очень низкогорлые. По показателю ширины горла емкости делятся на средне- и ши-рокогорлые. Горловины как с наклоном внутрь, так и сильно- и очень сильнопрофилированные. У всех сосудов тулово приплюснутое, плечики средние и высокие. По выпуклости они делятся на очень слабовыпуклые, слабо- и средневыпуклые (см. таблицу ). Все днища сосудов средних размеров. По всем величинам указателей изделия соответствуют категориям керамической коллекции могильника Старый Сад (32 экз.) [Селин, 2014, с. 73]. Другое дело, что старосадовский комплекс демонстрирует бóльшую вариабельность (хотя это можно объяснить размерами выборки).

При анализе общей пропорциональности сосудов установлено, что емкости № 2, 3 (см. рис. 7, 2, 3 ) относятся к изделиям «привычных»* форм, № 1, 4, 5 (см. рис. 7, 1, 4, 5 ) – к сосудам-«подражаниям»** (рис. 16). Важно отметить, что очень близкое сходство (доходящее до тождества по форме и орнаментальной схеме) с «привычными» изделиями из Гришкиной Заимки проявляют сосуды комплекса пахомовской культуры с поселения Алексеевка XXI в низовьях Тары [Татаурова, Полеводов, Труфанов, 1997; Корочкова, 2010, рис. 23, 15 , 20 , 21 ]. Так, сосуд № 2 из Гришкиной Заимки (см. рис. 7, 2 ) по форме, орнаментальной схеме и композиции практически аналогичен изделию с поселения Алексеевка XXI [Там же, рис. 23, 21 ].

Сравнение значений указателей для каждого сосуда памятника Гришкина Заимка (см. таблицу ) позволило выявить два изделия (см. рис. 7, 4, 5 ), полно стью сходных по всем восьми указателям; все остальные изделия различались как минимум по двум позициям. При сопоставлении полупрофилей сосудов (рис. 17), построенных в одном масштабе, два сосуда-«подражания» по углу отгиба горловины и оформлению плечика были выделены в отдельную группу. Полученные данные в комплексе со значе-

Средненизкие

Рис. 16. Классы форм сосудов по общей пропорциональности (нумерацию сосудов см. на рис. 7).

Значения указателей и категории сосудов

|

№ сосуда |

ФА |

ФБ |

ФВ |

ФГ |

ФД |

ФЕ |

ФЖ |

ФИ |

|

1 |

0,79л |

0,23 |

^ 0,89 |

ж 0,96 |

0,6 |

0,34 SV^ |

0,42 |

^ 0,63Jd |

|

2 |

= 0,85 1= |

0,19 |

0,61 |

0,71 |

0,74 1 [11 1 nil |

^ 0,79 |

0,62 |

0,67 |

|

3 |

= 0,84 |

0,19 |

^ 0,92 J |

–0,5 |

0,67 |

^ 0,38 J |

0,2 |

^ 0,59 |

|

4 |

0,66 |

0,11 |

^ 0,9 д |

ж 2 |

0,56 |

=1 0,6 H |

0,28 |

=1 0,97 H |

|

5 |

г 0,75J |

0,17 |

0,89 |

W V/ZZ/ZZ/ZZ^, 1,43 |

0,59 111111111 |

=1 0,58 И |

0,31 1111111111 |

d 0,6 Ы |

Список литературы Погребальные комплексы эпохи поздней бронзы восточного варианта пахомовской культуры (памятник Гришкина заимка, Бараба)

- Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. -Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 1999. -233 с.

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы: Источники и методы изучения. -М.: Наука, 1978. -272 с.

- Бобринский А. А. О методике изучения форм глиняной посуды из археологических раскопок//Культуры Восточной Европы I тысячелетия. -Куйбышев: Изд-во Куйбыш. гос. ун-та, 1986. -С. 137-157.

- Бобринский А. А. Функциональные части в составе емкостей глиняной посуды//Проблемы изучения археологической керамики. -Куйбышев: Изд-во Куйбыш. гос. ун-та, 1988. -С. 5-21.

- Волкова Е.В. Керамика Волосово-Даниловского могильника фатьяновской культуры как исторический источник. -М.: Старый Сад, 1998. -260 с.