Погребальные памятники саргатской культуры Среднего Прииртышья: гендерный анализ

Автор: Берсенева Н.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 (43), 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена слабоизученным проблемам, связанным с реконструкцией гендерных отношений в древних обществах. Анализу были подвергнуты погребальные памятники саргатской культуры Среднего Прииртышья (VI в. до н.э. - III/IV в. н.э.). Применение не использовавшегося ранее подхода, согласно которому погребенный и сопровождающие его артефакты рассматриваются как единый «ансамбль», позволило высказать предположения относительно гендерной структуры саргатского общества и существовавших в нем гендерных стереотипов

Гендерная археология, погребальная обрядность, саргатская культура, ранний железный век, "ансамбль" артефактов

Короткий адрес: https://sciup.org/14522810

IDR: 14522810

Текст обзорной статьи Погребальные памятники саргатской культуры Среднего Прииртышья: гендерный анализ

Концепция гендера и его связи с биологическим полом широко обсуждалась в рамках социологии и психологии [Берн, 2007]. Главная идея здесь заключается в установлении различий между биологическим полом ( sex ) и социальным ( gender ). Пол (мужской или женский) биологически детерминирован набором хромосом; гендер создается внутри общества, представляет собой социально-биологическую характеристику личности и «культурно прививается» с раннего детства, когда дети начинают усваивать гендерные роли – наборы ожидаемых образцов поведения (норм) для мужчин и женщин.

Гендерный стереотип отражает устоявшееся мнение о личностных качествах группы людей. В сущности, это социальные нормы, т.е. основные правила, которые определяют поведение человека в обществе,

-

*Работа подготовлена в рамках комплексного интеграционного проекта УрО и СО РАН при финансовой поддержке РГНФ (проект № 08-01-85118а/У).

регулируют, какое именно поведение и внешний вид считаются правильными для представителя той или иной гендерной категории [Там же, с. 33–34]. Гендерные стереотипы и схемы, несомненно, играли огромную роль в жизни древних коллективов. Внешний облик индивида (его одежда, оружие, аксессуары, татуировки и т.д.) определялся прежде всего его гендером, вертикальным социальным статусом*, и, вероятно, принадлежностью к какой-либо этнической группе. В отсутствие централизованного управления и записанных законов гендерные стереотипы, закрепленные в т.ч. визуально, должны были быть необычайно сильны. Их трансформация происходила, вероятно, медленно и болезненно.

Изучение гендерных отношений в дописьменный период истории представляет собой немалую проблему. В подавляющем большинстве случаев главным источником информации являются погребальные памятники. Современной археологией признается принципиальная возможность исследования гендера через материальную культуру [Nelson, 1997; Sorensen, 2000] (подробнее см.: [Шарапова, Берсенева, 2006, с. 29–33]). Гендер умершего может быть отражен в археологическом источнике через локализацию захоронения в пространстве, структуру погребального сооружения, состав сопроводительного инвентаря. При этом если первые две позиции могут не иметь гендерного оттенка, то размещение артефактов в погребении по гендерному признаку является одним из немногих аспектов, хорошо фиксирующихся археологически.

В мировой археологии и этнографии известно множество примеров, когда гендер умершего отражался в погребальной сфере через определенные предметы или/и их сочетание. Как правило, эти предметы ассоциируются с конструкцией «женственности» или «мужественности», принятой в обществе, и могут символизировать роли, исполняемые индивидами различного пола. Например, «мужчина может быть погребен с колчаном, отражающим его деятельность как охотника и воина; с сосудом, отражающим его взрослый статус как лица, которое пьет с другими взрослыми мужчинами… Женщина может быть погребена с бусами, отражающими ее статус как незамужней девушки; с камнями для добывания огня, отражающими ее статус как жены; с терочником, отражающим ее статус как матери» [Uckо, 1969, р. 265]. По данным кросскультурных этнографических исследований Л. Бинфорда и К. Карра, именно гендерной принадлежностью погребенного обусловлены его ориентация в могиле и набор сопроводительного инвентаря [Binford, 1971; Carr, 1995].

Целью данной работы являются интерпретация памятников саргатской культуры с гендерной точки зрения и, по возможности, реконструкция гендерных отношений, существовавших в саргатском обществе.

Анализ погребальных памятников саргатской культуры Среднего Прииртышья (VI в. до н.э. – III/IV в. н.э.)

Памятники саргатской культуры активно изучались в течение последних десятилетий; материалы раскопок вошли в обобщающие труды [Полосьмак, 1987; Корякова, 1988; Матвеева, 1993, 1994, 2000; Хабдулина, 1994]. Значительный вклад в социальные исследования внесли работы Л.Н. Коряковой [1988, 1994, 1997], Л.И. Погодина [1988, 1997], Н.П. Матвеевой [2000].

Саргатское население проживало в постоянных поселениях. Основой экономики, по-видимому, явля- лось скотоводство. Погребения производились в ямах под курганными насыпями, окруженными одним или несколькими рвами. Погребальный обряд был в достаточной мере унифицирован: устойчивая позиция и ориентировка погребенных, обязательное наличие посуды и/или остатков мясной пищи в составе сопроводительного инвентаря. Умершие часто сопровождались оружием, деталями конской узды, украшениями, предметами быта. Несмотря на разнообразие артефактов, найденных в саргатских погребениях, орудия труда в них практически отсутствуют.

В последнее время все больше исследователей саргатских древностей склоняются к мнению о селективном характере «курганной популяции» [Корякова, Булдашев, 1997, с. 137]. Об этом свидетельствуют далекий от нормального демографический профиль этой популяции, а также явное несоответствие количества захороненных в курганах числу людей, которые могли проживать в современных им поселениях [Ражев, Ковригин, 1999]. Для многих традиционных обществ характерно одновременное существование различных способов обращения с покойниками, и саргатская культура не является исключением. По-видимому, в курганах не погребалась значительная часть умерших. Данная выборка является селективной, и критерии по смертного отбора неизвестны. Соответственно, ниже речь пойдет о той части населения, которая была погребена в курганах, впоследствии обнаружена и исследована.

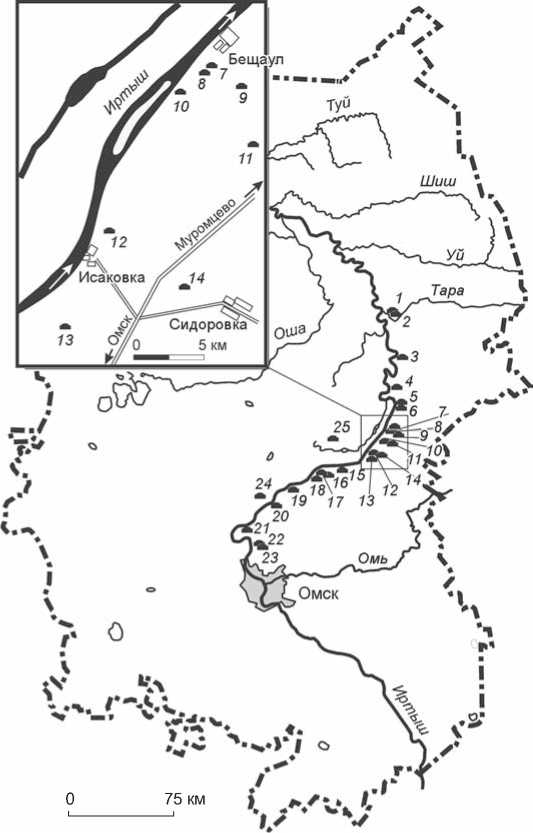

Для анализа привлечены материалы всех раскопанных на текущий момент саргатских погребальных памятников Среднего Прииртышья (26 могильников)*, за исключением некоторых очень плохо документированных (рис. 1).

В курганах хоронили умерших обоего пола, разных возрастных групп, в т.ч. детей. Из 191 непотревоженной могилы 6 (31 %) – кенотафы, в 65 (34,1 %) захоронены дети и подростки, в 120 – взрослые: 47 (24,6 %) – мужчины, 40 (20,9 %) – женщины, 33 (17,3 %) – пол не определен. Мужские погребения количественно превышают женские: среди взрослых погребенных, пол которых определен, 54 % – мужчины, 46 % – женщины. Схожие данные приведены в работе Д.И. Ражева: 59,6 % мужчин и 41,4 % – женщин [2001, табл. 1], считая от количества взрослых погребенных. В рамках отдельных памятников соотношение мужских и женских захоронений может существенно варьировать**.

Рис. 1. Локализация саргатских могильников Среднего Прииртышья.

1 – Окунево II; 2 – Окунево IIIa; 3 – Сеткулово; 4 – Артын; 5 – Карташево I; 6 – Карташево II; 7 – Бещаул III; 8 – Бещаул II; 9 – Бещаул IV; 10 – Стри-жево I; 11 – Стрижево II; 12 – Исаковка I; 13 – Исаковка III; 14 – Сидоров-ка; 15 – Саратово; 16 – Богданово III; 17 – Богданово I; 18 – Богданово II; 19 – Новооболонь; 20 – Горная Бития; 21 – Красноярка; 22 – Коконовка I;

23 – Коконовка II, III; 24 – Калачевка II; 25 – Старокарасук.

Вопрос о существовании и, соответственно, составе мужских и женских «погребальных наборов» неоднократно поднимался исследователями саргат-ских памятников. Л.Н. Корякова [1988, с. 55–56] статистическим путем установила, что состав погребального инвентаря в первую очередь определялся полом умершего при влиянии других социальных факторов. Женский набор включал зеркало, бусы, сосуды и пряслица, мужской – предметы вооружения и конской упряжи, специфически детского выявлено не было. В.А. Могильников, напротив, отметил однообразие погребального инвентаря, которое «затрудняет поло- вое и возрастное разграничение погребенных». В мужских захоронениях, согласно его наблюдениям, «представлены предметы вооружения, орудия труда, детали конского снаряжения, отдельные украшения, поясные и колчанные крючки и пряжки»; в женских и детских – украшения и орудия труда [Могильников, 1992, с. 300]. По мнению Н.П. Матвеевой, инвентарь (в его комплексе) может служить «индикатором пола погребенного». Она выделила примерно те же маркеры пола, что и предыдущие авторы, исключив орудия труда как характерные признаки мужских захоронений [Матвеева, 1993]. В одной из последних работ Н.П. Матвеева с помощью методов кластерного анализа установила, что «основные категории инвентаря коррелируют с полом погребенного следующим образом: помещение ножа и пряслица – индифферентные признаки, оружие и поясные пряжки – преимущественно мужской. Бусы и серьги были женскими аксессуарами в ранний период… но в заключительный все основные виды украшений становятся индифферентными к полу» [2000, с. 154]. Далее она отметила, что «помещение пряслица в могилу оказалось маркером женского пола независимо от социального статуса» [Там же, c. 190].

К сожалению, применение статистических операций к погребальным материалам далеко не всегда гарантирует получение более или менее объективной картины. Как правило, они дают некую усредненную модель женского или мужского захоронения [Там же, с. 188] и/или фиксируют статистическую кор- реляцию между определенным типом инвентаря и полом погребенного [Корякова, 1988, с. 54–56]. Связь, например, между признаками «мужчина» и «меч» (или между признаками «много бусин» и «женщина») очевидна, но может сложиться впечатление, будто все мужчины погребались с оружием, а все женщины – с украшениями. Несмотря на несомненную пользу грамотной статистической корреляции, погребенные и предметы, их сопровождавшие, в этом случае разделяются и оказываются вырванными из контекста. Улавливается некая статистическая закономерность, которая может не оправдываться при анализе конкретных захоронений. За скобками остаются погребения с «нестереотипным» инвентарем или с предметами, не демонстрирующими жесткой взаимо связи с полом или возрастом (в случае с детьми) умерших. На мой взгляд, для получения убедительных социальных реконструкций статистический анализ должен обязательно дополняться контекстуальным.

Таблица 1. Локализация непотревоженных погребений

|

Показатель |

Всего |

Центральные |

Периферийные |

Во рву |

В заполнении других ям |

||

|

Углубленные в материк |

На уровне материка |

Выше материка |

|||||

|

Общее кол-во |

409 |

115 |

145 |

18 |

125 |

4 |

2 |

|

Из них непотревоженные |

191 |

8 |

89 |

15 |

73 |

3 |

2 |

|

% от кол-ва погребений данной локализации |

46,8 |

6,9 |

61,4 |

83,3 |

58,4 |

75 |

100 |

|

% от общего кол-ва непотревоженных погребений |

100 |

4,2 |

46,8 |

7,9 |

38,4 |

1,6 |

1,1 |

Интересный подход был предложен С. Люси в его исследовании англосаксонских кладбищ в Йоркшире [Lucy, 1997]. Он выделил четыре «ансамбля»: 1) все предметы вооружения; 2) украшения; 3) артефакты, которые нельзя отнести к первым двум категориям, включая посуду и кости животных; 4) без сохранившегося инвентаря. Первые два не пересекаются между собой, предметы из нейтрального набора встречаются во всех трех категориях. Для каждого погребения был определен соответствующий «ансамбль» и проведена корреляция между ним и полом погребенного.

Попытка применения подобной методики на сар-гатских материалах дала некоторые любопытные результаты. Для анализа были взяты все известные мне непотревоженные погребения Среднего Прииртышья (общим числом 191), чтобы констатация отсутствия или присутствия предмета в каждом конкретном случае предполагала его преднамеренное исключение из погребального ансамбля или включение в него. К сожалению, в рамках одного курганного могильника таких захоронений слишком мало, поэтому в выборку вошли могилы из разных памятников. Необходимо уточнить, что в абсолютном большинстве они периферийные (табл. 1), поскольку центральные практически все разграблены. Зато благодаря индивидуальности периферийных погребений принадлежность вещей конкретному индивиду не вызывала сомнений.

Нужно заметить, что корреляция между типами сопроводительного инвентаря и полом погребенного, произведенная в свое время Л.Н. Коряковой [1988], в принципе, не утратила своей актуальности. Действительно, женщин никогда не хоронили с мечами и защитным доспехом; эти предметы ассоциируются исключительно с мужчинами*. Поэтому инвентарными наборами, подтверждающими традиционные гендерные стереотипы, было принято считать: для

-

*Н.П. Матвеева предполагает, как минимум, одно исключение: в кург. 35 могильника Старо-Лыбаевский-4 (При-тоболье) центральное погребение содержало фрагменты костяного панциря и меча, а скелетные остатки из него предварительно определены как принадлежащие женщине стар-

- мужчин – предметы вооружения и конской узды, для женщин – большое количество металлических и стеклянных украшений*.

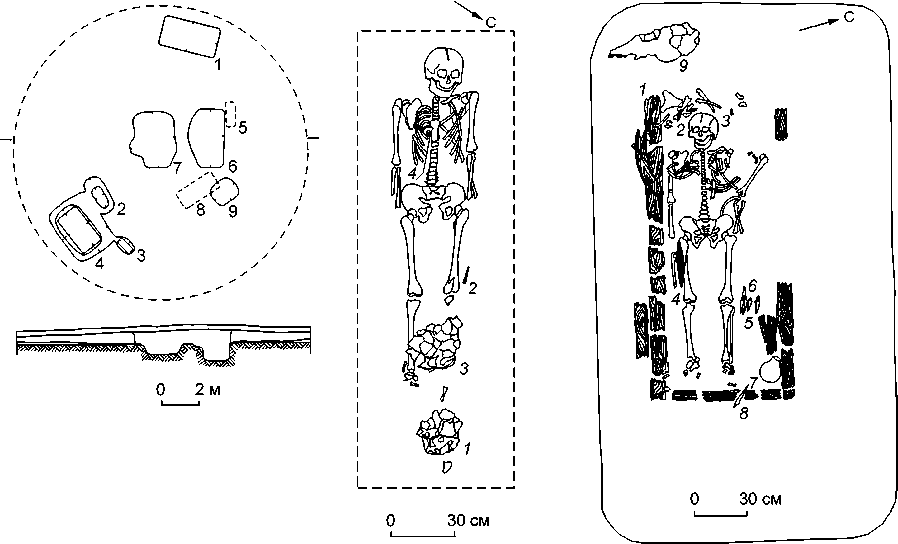

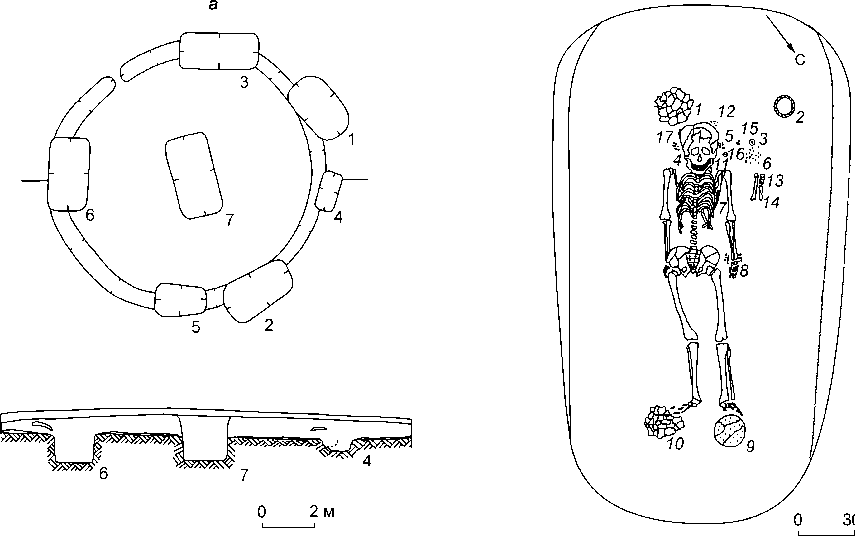

В первую очередь были выделены погребения с «ансамблем» артефактов «оружие». К нему отнесены все предметы вооружения (оружие ближнего и дистанционного боя, защитный доспех) и детали конской упряжи. В данную группу вошли погребения, содержавшие хотя бы один из названных предметов (рис. 2, в ). Далее (из оставшихся) были выделены погребения с «ансамблем» артефактов «украшения», т.е. содержавшие более 20 бусин и/или хотя бы пару металлических украшений (рис. 3, б ). Следующую группу составили могилы с нейтральным набором предметов, не попадающих в первые две категории: сосудами, ко стями животных, бытовыми ножами, пряжками от одежды, единичными украшениями, пряслицами и др. (см. рис. 2, б ). Условность подобного разделения понятна, однако наглядность выводов, изложенных ниже, демонстрирует, что искажение не могло быть значительным. Отдельную группу составили погребения без сохранившихся артефактов. Нетрудно заметить, что первый «ансамбль» традиционно связывается с мужчинами, а второй – с женщинами.

Во избежание возможных неточностей были проведены два варианта подсчетов. В первом (А) учитывались все погребения (191), включая детские, коллективные и кенотафы; во втором (Б) – лишь индивидуальные захоронения взрослых с установлен- ше 25 лет. Однако количество сохранившихся в погребении костей невелико, череп отсутствовал [Новые памятники..., 2003, с. 108, рис. 54–56]. Не ставя под сомнение правильность антропологического заключения, полагаю, тем не менее, что в таких случаях требуется проведение нескольких независимых экспертиз.

аб в

Рис. 2. Курган 3 могильника Исаковка III (по: [Погодин, Труфанов, 1991]).

а - план и разрез кургана: 1-9 - номера погребений; б - план погр. 8: 1 , 3 - сосуды, 2 - железный нож, 4 - керамическое пряслице; в - план погр. 1: 1 - костяная застежка, 2 - железный нож и кости животного, 3 - концевые накладки на лук, 4 - железный кинжал, 5 , 6 , 8 - костяные наконечники стрел (9 экз.), 7 - сосуд, 9 - череп лошади.

б

Рис. 3. Курган 2 могильника Исаковка III (по: [Погодин, Труфанов, 1991]). а - план и разрез кургана: 1-7 - номера погребений; б - план погр. 2: 1 , 2 , 10 - сосуды, 3 - керамическое пряслице, 4 - 8 , 11 , 12 - стеклянные бусины (всего 288 экз.), 9 - керамическое блюдо, 13 - кости животного, 14 - железный нож, 15 , 16 - бронзовые бляшки, 17 - бронзовая заколка.

Таблица 2. Соотношение «ансамблей» артефактов, рассчитанное по варианту А

|

Категория |

Оружие |

Украшения |

Нейтральный |

Без инвентаря |

||||

|

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

|

|

Мужчины |

31 |

53,2 |

2 |

8,7 |

12 |

12,5 |

2 |

16,7 |

|

Женщины |

8 |

12,9 |

9 |

31,1 |

21 |

21,8 |

2 |

16,7 |

|

Взрослые, пол которых не определен |

8 |

12,9 |

6 |

26,1 |

12 |

12,5 |

3 |

25,0 |

|

Дети и подростки |

9 |

14,5 |

6 |

26,1 |

46 |

49,0 |

4 |

33,3 |

|

Кенотафы, парные погребенные и др. |

4 |

6,5 |

– |

– |

5 |

5,2 |

1 |

8,3 |

|

Всего |

60 |

100 |

23 |

100 |

96 |

100 |

12 |

100 |

Таблица 3. Соотношение «ансамблей» артефактов, рассчитанное по варианту Б

|

Категория |

Оружие |

Украшения |

Нейтральный |

Без инвентаря |

||||

|

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

|

|

Мужчины |

31 |

79,5 |

2 |

18,2 |

12 |

36,4 |

2 |

50,0 |

|

Женщины |

8 |

20,5 |

9 |

81,8 |

21 |

63,6 |

2 |

50,0 |

|

Всего |

39 |

100 |

11 |

100 |

33 |

100 |

4 |

100 |

Таблица 4. Соотношение «ансамблей» артефактов в мужских и женских погребениях

В результате группировки по варианту А (191 могила) получилось, что примерно половина (95, или 49,7 %) погребений не содержала ни оружия, ни большого количества украшений, т.е. вещей, которые более или менее недвусмысленно могли бы указать на пол умершего. Это могилы с нейтральным «ансамблем». Погребения с оружием составили чуть более трети (61, или 31,1 %), а с украшениями – и того менее (23, или 12 %).

Сопоставление инвентарных «ансамблей» с результатами биологической идентификации пола позволило получить следующие результаты (табл. 2). Более половины погребений с оружием являются мужскими; женские и детские вме сте составляют 27,4 %. Этот факт не вызывает удивления, т.к. в общем характерен для курганных могильников раннего железного века лесостепной и степной полосы Евразии. Взрослых и детских погребений с нейтральным «ансамблем» зафиксировано приблизительно равное количество. Интересно, что большая часть кенотафов также относится к этой категории. В группе с «ансамблем» артефактов «украшения» большинство составляют погребения взрослых. В двух случаях это мужские захоронения, но преобладают, конечно, женские. Категория «без инвентаря» относительно немногочисленная (всего 12). Все группы погребенных представлены здесь почти в равной пропорции, но дети по отношению ко всем взрослым составляют меньшинство.

При подсчетах по варианту Б (87 могил) абсолютные показатели несколько иные (табл. 3). Изменения вполне прогнозируемые. Среди взрослых погребений с оружием увеличились доли как мужских, так и женских – соответственно с 53,2 до 79,5 % и с 12,9 до 20,5 %. Возрос процент мужских захоронений и в группах с нейтральным набором (с 12,5 до 36,4 %) и с «ансамблем» артефактов «украшения» (с 8,7 до 18,2 %).

Распределение «ансамблей» артефактов внутри категорий «мужчины» и «женщины» (табл. 4) пока- зывает, что среди мужских погребений доминируют с оружием (31 против 16), а среди женских – с нейтральным набором, хотя и с небольшим перевесом (21 против 19). Безынвентарных погребений в целом немного, и они, как уже отмечалось выше, вполне равномерно распределяются по различным половозрастным категориям. Видимо, они не составляют единого целого, т.е. не характеризуют какую-то общественную группу.

Обсуждение

По результатам группировки погребений по «ансамблям» артефактов получается, что не менее 46 % (40 могил) от общего количества погребенных демонстрируют определенную взаимосвязь между гендером умершего и сопроводительным инвентарем: мужчина – оружие (31 могила), женщина – украшения (9 могил). Интересно, что в гораздо большей степени это касается мужчин: как минимум, 60 % мужских погребений содержали те или иные предметы вооружения. Большое количество украшений зафиксировано лишь в 22,5 % женских захоронений. Около 20 % женских погребений содержали отдельные предметы вооружения и/или конской упряжи, остальные «ансамбли» выглядят нейтральными.

Объяснение изложенных выше фактов только возможностью ошибок в идентификации пола некоторых погребенных недостаточно убедительно. Неизбежная погрешность составляет в среднем до 12 % [Parker Pearson, 1999; Bello еt al., 2006]. Но если отвергать правильность идентификации пола в этих случаях, то тогда нужно подвергнуть сомнению и остальные определения, включая те погребения, где гендерные стереотипы соблюдены в полной мере.

Интересно, что и в англосаксонской археологии наблюдается подобная картина. На разных кладбищах от 30 до 60 % погребений не содержали предметов, которые можно было бы непосредственно связать с полом (гендером) умершего [Lucy, 1997; Harke, 2004]. К сожалению, из публикаций по более близким во всех отношениях скифским и сарматским памятникам подобную информацию получить непросто. По подсчетам Е.П. Бунятян, 97,4 % скифских мужских погребений и не менее половины женских содержали оружие [1985, с. 91–92]. Однако, поскольку пол большинства погребенных устанавливался исследовательницей на основании сопроводительного инвентаря, эти цифры, скорее всего, не отражают реального соотношения. Но сам факт наличия в скифских женских погребениях оружия не вызывает сомнений. В кург. 7 могильника Новозаведенное II была захоронена женщина 20–25 лет в сопровождении предметов вооружения, из которых со- хранились фрагменты меча, копья, топора, боевого ножа, а также наконечники стрел и детали конской упряжи. Наряду с этим в могиле находились и традиционные для женских захоронений вещи: два пряслица, множество бусин из стекла, янтаря, сердолика, фаянса и гагата [Петренко, Маслов, Канторович, 2004, с. 184–186]. В целом, согласно данным Е.Е. Фи-алко, 25 % скифских погребений с оружием являются женскими (см.: [Там же, с. 195]).

Не так давно были пересмотрены данные по ко-личе ству «савроматских» (VI – начало IV в. до н.э.) женщин, погребенных с предметами вооружения [Стрижак, 2007]. В результате оказалось, что сложившееся мнение о «воинственности» женщин ранних кочевников сильно преувеличено. Среди женских захоронений, имеющих антропологические определения, лишь несколько содержали единичные наконечники стрел и одно – кинжал. В выборке по ранним сарматам ок. 11 % погребений с оружием были определены антропологами как женские (20 из 176 могил) [Там же, с. 75]. По подсчетам Д. Дэвис-Кимболл, на памятнике Покровка до 94 % сарматских мужских погребений и не менее 15 % женских содержали предметы вооружения [Davis-Kimball, 1998, р. 143]. К сожалению, в литературе не подвергаются анализу захоронения людей с гендерно-нейтральным набором артефактов, хотя из публикаций материалов раскопок очевидно, что они есть (см., напр.: [Веддер и др., 1993; Яблонский, Дэвис-Кимболл, Демиденко, 1995; Древности…, 2006]).

На памятниках пазырыкской культуры Горного Алтая, датируемых ранним железным веком (IV– II вв. до н.э.), обнаружено несколько женских погребений с оружием. C 16-летней девушкой (могильник Ак-Алаха-1) были положены железные чекан и кинжал, лук и горит со стрелами. Более того, она была одета в мужскую одежду – шубу и штаны [Полосьмак, 2001, c. 58]. По мнению Н.В. Полось-мак, такая ситуация может считаться уникальной, т.к. пазырыкских женщин (в т.ч. погребенных в «царских» курганах) обычно хоронили в женских нарядах и лишь с украшениями и набором посуды [Там же, с. 274–276]. Интересно, что немногочисленные погребения с гендерно-нейтральным инвентарем являются мужскими (могильник Ак-Алаха-5, курганы 3 и 5) [Там же, с. 94–97].

Приведенный выше краткий обзор призван продемонстрировать общее сходство моделей погребальной обрядности в среде «курганных» культур раннего железного века Евразии. Наличие четырех «ансамблей» артефактов c некоторыми вариациями можно про следить в погребальных памятниках каждой из них. Особенно показательно, что погребения с гендерно-нейтральным инвентарем, а также с артефактами, характерными для противоположно- го пола, по-видимому, панкультурны. Соответственно, и гендерные стереотипы в этих обществах могли иметь что-то общее. Для изучения социальных структур саргатской культуры исторический фон особенно важен, т.к. позволяет если не заполнить пробелы, то косвенно подтвердить некоторые концепции при отсутствии любых источников, кроме археологических.

Таким образом, захороненных в саргатских курганах взрослых* можно разделить на четыре группы:

-

1. Погребенные с гендерно-стереотипными наборами инвентаря («оружие», «украшения») в соответствии со своим биологическим полом. Эта группа составляет не менее 46,0 % от общего количества (даже без учета разграбленных погребений, исключенных из выборки для данного анализа).

-

2. Погребенные с наборами инвентаря, более характерными для противоположного пола. Это единичные мужские захоронения без оружия, с большим количеством украшений (два случая) и женские с предметами вооружения (восемь). Данная группа составляет 11,5 %.

-

3. Погребенные с гендерно-нейтральными наборами инвентаря. Это достаточно большая группа (33,9 %) с преобладанием женских захоронений (21 из 33).

-

4. Погребенные без сохранившегося инвентаря (четыре случая) – 4,6 %.

Наличие первой группы не требует объяснений, т.к. соответствует традиционным представлениям о социальных ролях мужчин и женщин. Больше всего споров обычно вызывает вторая группа. Погребения мужчин с украшениями единичны, и их невозможно адекватно интерпретировать. Предложенные ранее варианты включают ряд возможностей от «среднестатистической» антропологической ошибки до ритуального «травестизма» [Троицкая, 1987]. Однако ввиду малочисленности подобных случаев и наличия разночтений в установлении пола вряд ли сейчас можно предложить какое-нибудь действительно убедительное объяснение. Что касается женских погребений с оружием, то они, несомненно, существуют и их количество в евразийских «курганных» культурах раннего железного века колеблется в среднем от 10 до 25 %. Основываясь на исторических и этнографических данных, многие авторы полагают, что захоронение женщин с «мужскими» артефактами часто говорит об их повышенном статусе [McHugh, 1999; Parker Pearson, 1999]. Средневековых королев Западной Европы хоронили с оружием и в доспехах; это также было показателем их высокого положения [McHugh, 1999]. Скифские женские захоронения с оружием об- наружены в элитных курганах [Петренко, Маслов, Канторович, 2004]. Исследователи нередко отмечают, что стереотипы вроде «оружие – значит, мужчина; пряслице, бусины – значит, женщина» часто не оправдываются в контекстах отдельных памятников [McHugh, 1999, р. 33].

Группы людей, похороненных в сопровождении нейтральных «ансамблей» или вообще без инвентаря, могли идентифицировать свою гендерную принадлежность, не используя материальные символы, строго эксклюзивные для каждого биологического пола (или используя легко разрушающиеся, например, только одежду). Однако такие погребения обычно имеют и весьма скромные погребальные конструкции. Иными словами, это достаточно «бедные» могилы.

Кроме того, нельзя быть уверенным, что весь сопроводительный инвентарь принадлежал лично умершему (был его собственностью), – это могли быть подношения как самому погребаемому, так и его уже отбывшим в потусторонний мир предкам или родственникам, а также разнообразным божествам и духам. Погребальный памятник отражает персональные (и социальные) характеристики не только умершего, но и в немалой степени тех, кто его хоронил.

Выводы

В с аргатской погребальной практике гендерная структура нашла отражение в «ансамблях» артефактов, сопровождающих не менее половины умерших, а также, в меньшей степени, в локализации погребений в пространстве (женщин в центральных могилах погребено втрое меньше, чем мужчин). Оружие, конская узда и украшения, хотя и часто имели непосредственное отношение к полу погребенного, не выступали маркерами биологического пола как такового. Скорее, эти предметы можно назвать маркерами гендера. Для женщин оружие, возможно, символизировало их вертикальный социальный статус. Значительное количество женских погребений с оружием, а также число захоронений мужчин, женщин и детей с нейтральными по отношению к биологическому полу предметами подтверждает сказанное. Гендерные характеристики при всей своей несомненной важности, очевидно, не были единственными при выборе погребального инвентаря.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:

-

1. Гендерные структуры древних обществ, нормы и стереотипы, им присущие, были гораздо сложнее, чем представляется сейчас, и не сводились к простому бинарному разделению на мужчин-воинов и женщин-домохозяек.

-

2. Несмотря на то что в погребальном источнике наиболее полно представлена гендерная категория мужчин-воинов, значительное количество мужчин было погребено с нейтральным набором артефактов (не менее 25 % от общего количества мужских погребений).

-

3. Различия между индивидами, погребенными с нейтральными и стереотипными наборами инвентаря, возможно, следует искать в области не только гендерных, но и вертикальных статусных отношений. Обстоятельства смерти также могли играть определенную роль. Есть основания предположить, что в саргатских женских захоронениях оружие является прежде всего символом социального статуса.

-

4. Предполагая, что количество мужчин и женщин в обществе должно быть приблизительно равным, факт дисбаланса среди погребенных можно объяснять повышенной смертностью мужчин в силу их занятий, или особенностями погребальной практики, регулирующими способы отдаления для женщин, или экономическими причинами, когда семья не могла гарантировать устройство сложного погребения всем женщинам.

-

5. Что же касается социальных ролей мужчин и женщин, то погребальный обряд не дает оснований констатировать их полную «непересекаемость». В некоторых сферах жизни, не исключая управленческую, производственную и военную, они могли быть вполне сравнимы. Хотя круг предметов, обнаруженных в женских погребениях, достаточно широк, в мужских инвентарь в целом разнообразнее. В связи с этим можно предположить, что и в жизни социальные роли женщин были более ограничены (но и более стабильны), нежели мужчин.