Погребальный комплекс с черепами животных из могильника скифской эпохи Ханкаринский дол в Северо-Западном Алтае

Автор: Дашковский П.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам комплексного изучения материалов из кург. 34 могильника Ханкаринский Дол, расположенного на левом берегу р. Ини в 1,0-1,5 км к юго-востоку от с. Чинета Краснощековского р-на Алтайского края. В процессе раскопок было выявлено погребение человека в каменном ящике, захороненного в вытянутом положении на спине, головой на восток. За восточной стенкой каменного ящика обнаружены череп лошади и три черепа овец. Выявленные особенности погребального обряда позволяют отнести данный объект к т.н. коргантасскому типу погребений, который зафиксирован при исследовании могильников Саяно-Алтая, Казахстана и имеет аналогии в памятниках Северного Китая. В статье подробно анализируются основные категории инвентаря, в т.ч. элементы конского снаряжения. На основе полученных данных представлена реконструкция узды лошади. По результатам изучения артефактов и радиоуглеродного анализа курган датирован V-IVвв. до н.э. (возможно, вторая половина V- начало IVв. до н.э.). Появление погребений кор-гантасского типа в Горном Алтае, в т.ч. на могильнике Ханкаринский Дол, связано с проникновением группы населения из восточного ареала кочевого мира, вероятно из Северного Китая - Забайкалья.

Алтай, погребальный обряд, артефакты, снаряжение лошади, скифо-сакский период, коргантасский тип погребений

Короткий адрес: https://sciup.org/145146312

IDR: 145146312 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.3.032-040

Текст научной статьи Погребальный комплекс с черепами животных из могильника скифской эпохи Ханкаринский дол в Северо-Западном Алтае

На протяжении 20 лет Краснощековская археологическая экспедиция Алтайского государственного университета под руководством автора статьи проводит изучение разновременных памятников Чинетин-ского археологического микрорайона, расположенного в окрестностях с. Чинета Краснощековского р-на

Археология, этнография и антропология Евразии Том 49, № 3, 2021 © Дашковский П.К., 2021

Барнаул

Бия

Алейск.

Обь

Р А

Бийск у V V—Маралиха

( Чарышс№

Чинета ^\—/^ АХанкаринский Дол^.^'^Х

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ,—■

КАЗАХСТАН

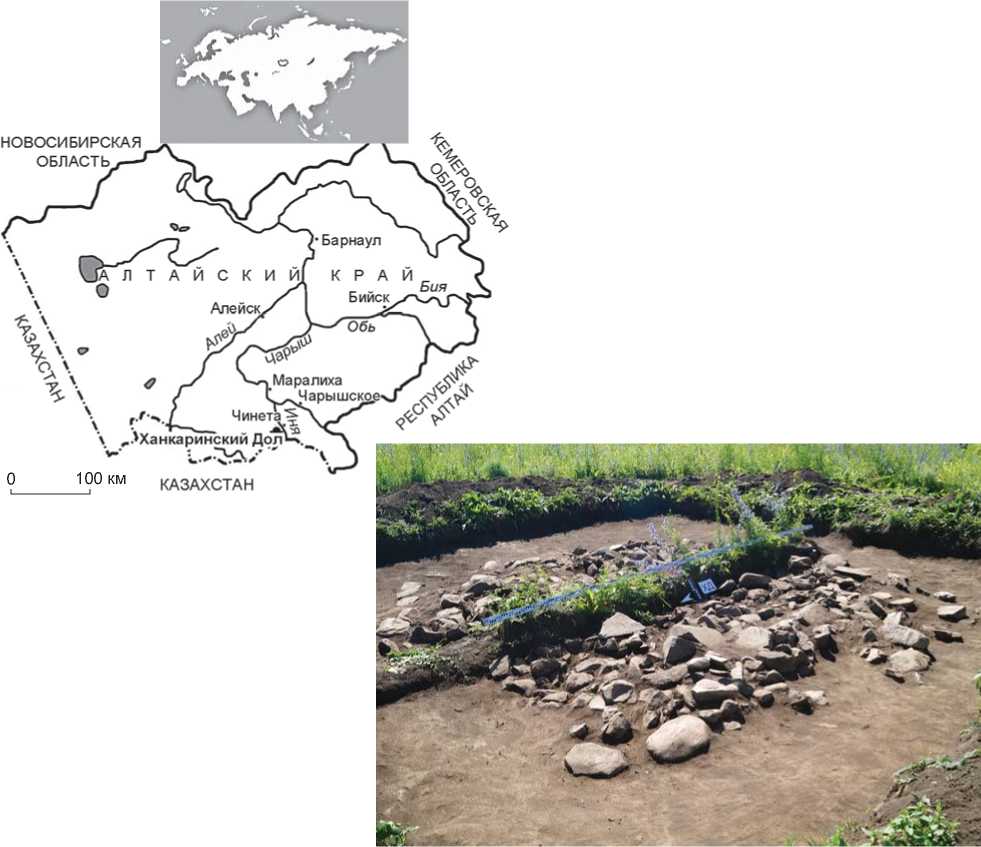

Рис. 1. Расположение могильника Ханка-ринский Дол.

току от с. Чинета (рис. 1). В настоящее время здесь изучено более 30 объек-

Алтайского края (Северо-Западный Алтай). Выявлены объекты от эпохи верхнего палеолита до Средневековья включительно. Особое внимание уделяется исследованию погребений на могильнике Ханкаринский Дол, который находится в восточной части второй надпойменной террасы на левом берегу р. Ини (левый приток Чарыша) в 1,0–1,5 км к юго-вос- тов скифо-сакского периода. Данная публикация посвящена итогам культурно-хронологической атрибуции артефактов и реконструкции снаряжения лошади по результатам раскопок в 2019 г. кург. 34 могильника Ханка-ринский Дол.

Описание погребального обряда

Курган 34 выявлен в северной части могильника. Насыпь имела не совсем обычную подквадратную форму со сторонами 4,5 м (рис. 2). Сооружение было ориентировано по сторонам света и сложено из мелких и средних камней в один-два слоя. Его высота достигала 0,45 м, а вместе со слоем грунта – 0,65 м. Под насыпью выявлена могила подпрямоугольной формы со скругленными углами, ориентированная по линии СЗ–ЮВ. Ее размеры по уровню древнего горизонта 2,40 × 1,45 × × 1,84 м (глубина от нулевого репера). В могиле обнаружен каменный ящик (рис. 3). Вдоль южной стенки были поставлены на ребро две большие (длина 78 и 90 см, ширина 8–18 см) и две маленькие (длина 30 и 38 см, ширина 5–10 см) плиты, вдоль северной – две большие плиты (длина 96 и 62 см, ширина 5–11 см) и три камня средних размеров в северо-западном углу, вдоль восточной и западной – по одной плите средних размеров (длина 40 и 50 см, ширина 7–9 см). Сверху ящик был перекрыт на глубине 1,24–1,38 м 11 тесаными плитами и камнями длиной от 40 до 90 см,

Рис. 2. Курган 34 после зачистки насыпи.

Рис. 3. Погребение в кург. 34.

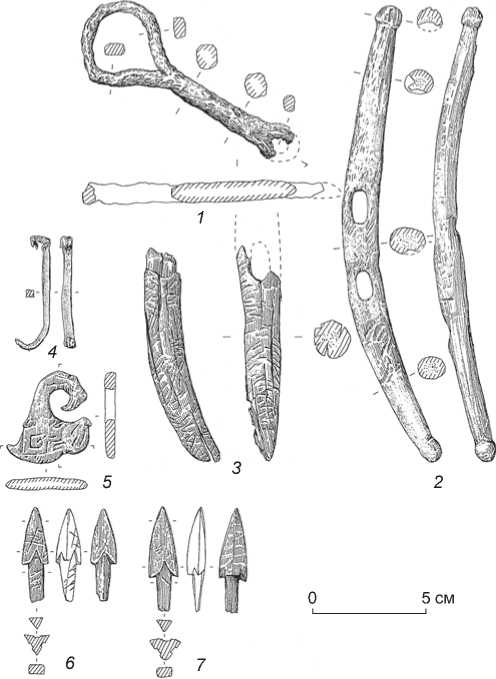

Рис. 4. Инвентарь погребения.

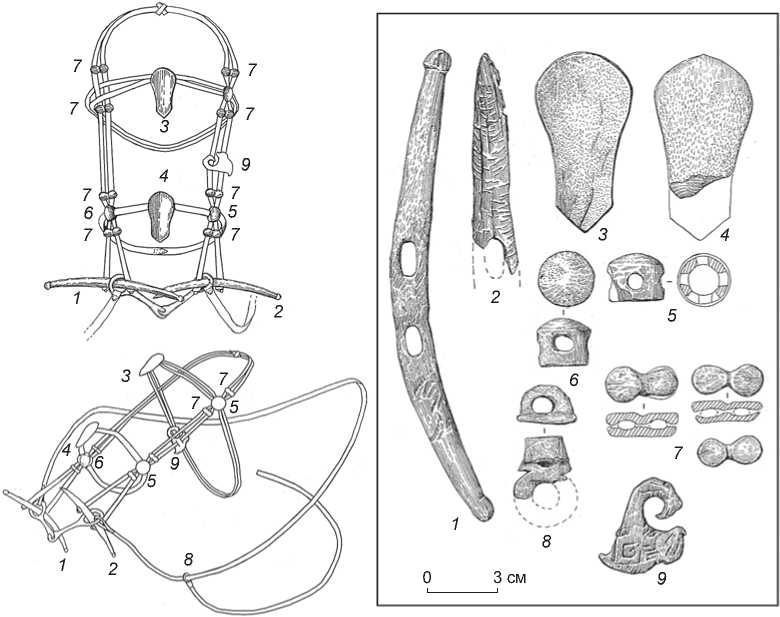

1 – фрагмент железных удил; 2 , 3 – роговые псалии; 4 – бронзовый крюк; 5 – костяная подвеска; 6 , 7 – костяные наконечники стрел.

шириной до 37 см. Следует отметить, что в качестве плит перекрытия служили три стелы, вероятно, раннескифского времени, т.е. в данном случае было вторичное использование более ранних каменных объектов. Аналогичные стелы с характерным косым сколом в верхней части обнаружены также на памятниках Чинета II и Инской Дол, хотя сами курганы раннескифского периода в пределах Чинетинского археологического микрорайона пока не выявлены.

Погребение оказалось разграбленным. В каменном ящике на глубине 1,70–1,84 м обнаружены кости скелета в хаотичном состоянии. В первоначальном положении сохранились только большеберцовая и две малоберцовые ко сти. Умерший, вероятно, был погребен в вытянутом положении, головой на восток (рис. 3). В средней части южной стенки ящика на глубине 1,67 м найден бронзовый колчанный крюк (рис. 4, 4 ), в 0,35 м к западу от него в районе стыковки двух плит – костяной наконечник стрелы. Второй такой наконечник обнаружен в 0,4 м к северо-востоку у противоположной, северной, стенки каменного ящика (рис. 4, 6, 7 ).

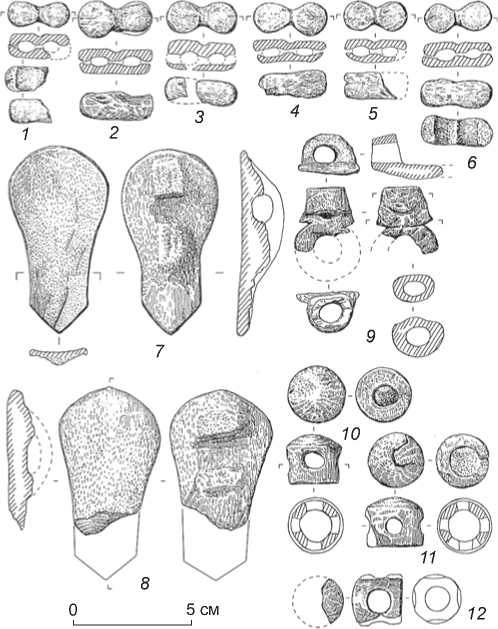

На глубине 1,26–1,35 м за восточной стенкой каменного ящика параллельно ей на материковой приступке лежали череп лошади и три черепа овец, ориентированные в восточном направлении. С черепом лошади обнаружены элементы ее снаряжения: налобная и наносная костяные бляхи (рис. 5, 7, 8 ), восемь костяных восьмеркообразных двоителей (рис. 5, 1–6 ), три костяных пятидырчатых распределителя (рис. 5, 10–12 ), чумбурный блок (рис. 5, 9 ), звено железных удил (см. рис. 4, 1 ), а также костяная подвеска в виде стилизованной птицы (см. рис. 4, 5 ).

Культурно-хронологическая атрибуция погребения

Погребальный инвентарь из кург. 34 могильника Ханкаринский Дол представлен различными категориями вещей. В частности, обнаружен бронзовый крюк, длина которого 5 см, максимальная

Рис. 5. Элементы снаряжения лошади.

1–6 – двоители; 7 , 8 – налобная и наносная бляхи; 9 – чумбур-ный блок; 10–12 – распределители.

ширина в верхней части 0,5 см (см. рис. 4, 4 ). Согласно классификации таких изделий, предложенной Ю.Ф. Кирюшиным и Н.Ф. Степановой [2004, с. 68], он может быть отнесен к отделу 2, типу 1, варианту 1. Крюк этого типа изготавливался из подчетырехугольного в сечении прутка, один конец которого загибался в кольцо или петельку. Экземпляр из кург. 34 имеет не совсем сомкнутое кольцо. Возможно, оно было разогнуто (или не до конца согнуто) в древности. Крюки указанного типа имеют в целом широкий спектр аналогий в материалах памятников пазы-рыкского времени на Алтае. В частности, подобные бронзовые крюки, только с замкнутой петелькой, выявлены в могильниках Салдам (кург. 5), Тыткес-кень VI (кург. 6, 48/2), Каинду (кург. 5) [Там же, рис. 28, 4, 9, 10 ; 29, 19 ]. Аналогичный по морфологическим характеристикам (не полностью загнутое сверху кольцо) колчанный крюк, правда в 2 раза длиннее рассматриваемого, обнаружен в мог. 4 могильника Обские Плесы II. Данный памятник относится к ста-роалейской культуре Верхнего Приобья и датирован V – началом IV в. до н.э. [Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 104, 114, рис. 16, 2 ].

Другая категория инвентаря представлена двумя ко стяными черешковыми трехгранными наконечниками стрел с шипами (жальцами) и треугольными вырезами в основании головки (см. рис. 4, 6 , 7 ). Их длина 4,2 и 4,6 см. На Алтае костяные трехгранные наконечники с шипами известны с эпохи поздней бронзы, хотя основной период их существования VII– III вв. до н.э., они широко представлены в материалах пазырыкских курганов [Кирюшин, Степанова, 2004, с. 64]. Черешковые трехгранные наконечники стрел выявлены также в быстрянской, староалейской, каменской культурах Верхнего Приобья [Завитухина, 1966, с. 63, рис. 2, 24 , 25 ; Ведянин, Кунгуров, 1996, рис. 17, 18; Кирюшин, Кунгуров, 1996; Иванов, 1987, с. 13; Могильников, 1997, с. 55–57, рис. 46, 23 ; и др.], тагарской культуре Минусинской котловины [Кулем-зин, 1976, рис. 10, 2, 9 ], алдыбельской, саглынской (уюкской) культурах Тувы [Грач, 1980, рис. 32, 14–16 ]. Они имеют достаточно широкие аналогии за пределами Cаяно-Алтая [Степная полоса…, 1992, табл. 119, 33 ; 122, 68 ]. Для черешковых трехгранных наконечников с шипами, обнаруженных в Горном Алтае, прослежено постепенное уменьшение их длины в течение скифской эпохи. Так, для VII–V вв. до н.э. характерна длина 7–8 см, а для IV–III вв. до н.э. – уже 4,5–5,5 см [Кирюшин, Степанова, 2004, с. 64–65; Шульга, 2002, с. 56; и др.].

Интерес представляет погребальный обряд, зафиксированный при раскопках кург. 34 могильника Ханкаринский Дол, несмотря на то что погребение было разграблено. Умерший был ориентирован головой на восток, что характерно для памятников пазы- рыкской культуры. При этом он, вероятно, был захоронен в вытянутом положении на спине. Такая поза не типична для пазырыкской культуры. В то же время погребения пазырыкского периода, в которых умершие были уложены именно так, известны в районе среднего течение р. Катуни [Кирюшин, Степанова, 2004, с. 127–128; Тишкин, Дашковский, 2003, с. 165] и в Северо-Западном Алтае, в т.ч. на соседнем могильнике Чинета II [Дашковский, 2017]. Погребальная конструкция в виде каменного ящика хотя не является преобладающей для пазырыкской культуры, тем не менее встречается относительно часто, особенно в Центральном Алтае [Суразаков, 1989, с. 124– 130; Тишкин, Дашковский, 2003, с. 159–168]. Следует также обратить внимание на то, что кург. 34 располагался в северной части могильника Ханкаринский Дол на определенном расстоянии от цепочки курганов па-зырыкской культуры.

Достаточно интересной особенностью погребального обряда является наличие за восточной стенкой каменного ящика черепов лошади и овец. Эта особенность отмечена ранее на нескольких могильниках в Центральном и Юго-Восточном Алтае: Елангаш, кург. 2 [Кубарев, Гребенщиков, 1979, с. 70], Кер-Кечу, кург. 9 [Могильников, 1988, с. 68], Кызыл-Таш, кург. 20–22а, 25 [Соенов, Эбель, 1998]. Традиция помещения голов животных в погребение человека зафиксирована в синхронных пазырыкской культуре памятниках Тувы, Монголии, Казахстана, что позволило ученым выделить т.н. коргантасский тип погребений [Полторацкая, 1966, с. 83; Кушакова, Чугунов, 2010; Асеев, 1975, с. 183–184; Бейсенов, 1995, с. 225; Таиров, 2006; Кубарев, Шульга, 2007, с. 17–18; и др.]. Такой обычай был широко распространен в скифское время и в Северном Китае. В частности, он зафиксирован в погребениях V–III вв. до н.э. на могильниках Маоцингоу, Таохунбала, Гансухао, Сигоупань [Полосьмак, 1990; Миняев, 1991, с. 124; и др.]. Кроме того, результаты исследований последних десятилетий свидетельствуют о том, что в Северном Китае эта традиция существовала с раннескифского времени [Шульга, 2015а, с. 34–35; рис. 36, А ]. В последующий период она получила широкое распространение у сюнну Забайкалья [Коновалов, 1976, с. 161–162].

Проблема появления в Горном Алтае захоронений с рассматриваемой особенностью погребального обряда неоднократно поднималась исследователями. В частности, В.А. Могильников отметил, что традиция помещения голов животных в отсек для ритуальной пищи, зафиксированная в позднепазырыкском кург. 2 могильника Елангаш, связана с влиянием хунну [1988, с. 73–74]. С инокультурным влиянием связывал это погребение и А.С. Суразаков [1989, с. 123]. Н.В. Полосьмак пришла к выводу о близости кург. 2 могильника Елангаш, с одной стороны, с памятни- ками скифского времени Северного Китая, а с другой – с погребениями сюнну Забайкалья. Появление погребения с черепами животных на Алтае она связывала с миграциями носителей тасмолинской культуры с территории Казахстана [Полосьмак, 1990, с. 104– 106, рис. 3, 5, 6]. Немного позднее Н.В. Полосьмак уточнила, что это связано с инфильтрацией населения Ордоса, которое было близко пазырыкцам «по образу жизни и культуре» [1994а, с. 143].

Суждение о проникновении на Алтай в поздне-пазырыкский период групп населения из Северного Китая получило дальнейшее развитие после исследования на могильнике Кызыл-Таш пяти погребений конца IV – начала III в. до н.э., в которых обнаружены черепа лошадей и мелкого рогатого скота [Соенов, Эбель, 1998, с. 92]. Кроме того, относительно памятников коргантасского типа в Горном Алтае А.Д. Таировым был сделан вывод о двух волнах миграции из Северного и Северо-Западного Китая: во второй половине V – IV в. до н.э., что нашло отражение в погребениях могильников Сибирка I и Кер-Кечу, и в III в. до н.э., что привело к появлению захоронений с черепами животных на алтайских могильниках Елангаш и Ак-Алаха I, а также памятников кор-гантасского типа в Центральном Казахстане [2006, с. 188, 193–194]. По мнению Г.Ю. Пересветова, возникновение этих погребений связано с миграцией определенных групп населения в IV в. до н.э. с территории не Северного Китая, а Монголии и Забайкалья [2006, с. 205–206].

П.И. Шульга обратил внимание на то, что захоронения с такой особенностью погребального обряда характерны для восточной историко-культурной общности монголоидов, представители которой небольшими группами продвигались из Китая – Забайкалья в западном направлении. При этом самые ранние погребения коргантасского типа (вторая половина VI в. до н.э.) отмечены в Туве. В V–IV вв. до н.э. аналогичные захоронения появились в Горном Алтае и на территории Казахстана [Кубарев, Шульга, 2007, с. 17–18; Шульга, 2015а, с. 14].

Результаты исследования кург. 34 могильника Хан-каринский Дол, в котором было обнаружено погребение человека в каменном ящике с черепами лошади и овец, дополнительно свидетельствуют о возможном проникновении определенной группы населения из Северного Китая – Забайкалья на Алтай в па-зырыкский период. Важно также обратить внимание на то, что взаимодействие кочевников Горного Алтая и населения Китая в то время было относительно устойчивым. Об этом, в частности, свидетельствуют предметы китайского импорта, найденные сначала в «царских» курганах кочевников в Центральном Алтае, а в последние годы – при исследовании памятников пазырыкской культуры в Северо-Западном Алтае:

кург. 21 и 31 некрополя Чинета II [Дашковский, Новикова, 2017], кург. 30 могильника Ханкаринский Дол. Эти находки происходят из курганов, которые датируются в пределах второй половины IV – III в. до н.э. Есть информация о нахождении лакового изделия в погребении колгантасского типа – в кург. 1 могильника Сибирка [Полосьмак, 1990, рис. 3, 11 ], что дополнительно указывает на культурно-историческое взаимодействие с Китаем в скифское время.

Радиоуглеродное датирование

По образцу ко сти человека из кург. 34 могильника Ханкаринский Дол в Аналитическом центре изотопных исследований Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН (г. Томск) получена 14С-дата 2 413 ± 170 л.н. С помощью программы CALIB REV 8.2 старшим научным сотрудником канд. техн. наук Г.В. Симоновой определены интервалы калиброванного календарного возраста: по 1δ (68 %) – 797–372 гг. до н.э., по 2δ (95 %) – 898–55 гг. до н.э., среднее вероятностное значение – 527 гг. до н.э.

Полученные результаты указывают на достаточно раннюю дату в рамках хронологии памятников Горного Алтая скифского времени и дополняют имеющиеся данные радиоуглеродного датирования курганов могильников Ханкаринский Дол и Чинета II Чинетинско-го археологического микрорайона [Дашковский, 2018, 2020; и др.]. С учетом всех результатов комплексного датирования кург. 34 могильника Ханкаринский Дол можно отнести ко второй половине V – IV (возможно, началу IV) в. до н.э.

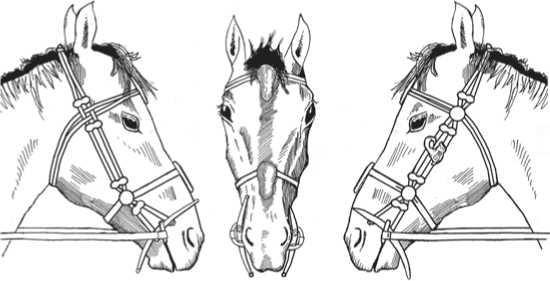

Реконструкция снаряжения коня

Комплект снаряжения коня, обнаруженный в кург. 34 могильника Ханкаринский Дол, включает звено железных кольчатых удил (см. рис. 4, 1 ), две костяные бляхи на наносный и налобный ремни (см. рис. 5, 7 , 8 ), три роговых распределителя (см. рис. 5, 10–12 ), чум-бурный блок (см. рис. 5, 9 ), костяную подвеску в виде птицы (см. рис. 4, 5 ), два роговых псалия (см. рис. 4, 2 , 3 ) и восемь костяных восьмеркообразных двоите-лей (см. рис. 5, 1–6 ). Он позволяет представить реконструкцию узды (рис. 6).

Железные удила, очевидно, были двусоставные с однокольчатым окончанием звеньев. На представленном экземпляре окончание звена в большей степени соответствует петле, а не кольцу (см. рис. 4, 1 ). Длина сохранившегося фрагмента 10,1 см, диаметр петли 4 см. Удила такого типа в достаточно большом количестве найдены как на могильниках Ханкарин-

3 cм

Рис. 6. Реконструкция узды и расположения ее элементов из погребения.

ский Дол и Чинета II, так и на других алтайских памятниках пазырыкского времени [Дашковский, 2016, 2017; Кубарев, 1991, с. 42–44; Кубарев, Шульга, 2007, с. 270, рис. 4, 11–18; Шульга, 2015б, с. 93–97; Кирюшин, Степанова, 2004, с. 94; и др.]. В Горном Алтае они появились в VI в. до н.э. и продолжали использоваться на протяжении всего периода существования пазырыкской культуры. При этом исследователи отметили, что на позднем этапе преобладали удила с подчетырехугольным сечением стержня и петлевидным окончанием звена, а более ранние имели круглый стержень и кольцевидное внешнее окончание [Суразаков, 1989, с. 25; Кубарев, 1992, с. 32]. Однако удила с указанными особенностями могут встречаться в погребениях как раннего, так и позднего этапа пазырыкской культуры [Шульга, 2015б, с. 96].

Три из четырех роговых распределителей однотипные (см. рис. 5, 10–12), а четвертый представляет собой цилиндр высотой 1,6 см, с одной стороны которого располагается кольцевое окончание диаметром 2,5 см с отверстием. Прямых аналогий последнему изделию пока не известно. Три уплощенно-цилиндрических распределителя с полусферическим щитком имели высоту 2 см, диаметр 2,0–2,2 см. Их аналогом является находка из кург. 5 могильника Тал-дура I [Могильников, Елин, 1982]. Распределители такого типа в большей степени характерны для раннего этапа пазырыкской культуры (вторая половина VI – V в. до н.э.) [Шульга, 2015б, с. 111, рис. 15, 3]. Ранее на могильнике Ханкаринcкий Дол в кург. 25, который находился рядом с кург. 34, были обнаружены т.н. низкоцилиндрические роговые распределители с перекрывающимися отверстиями. С учетом различных данных, в т.ч. и комплекса снаряжения коня, кург. 25 датирован второй половиной (возможно, концом) VI – началом V в. до н.э. [Дашковский, 2020, с. 99]. Следует также обратить внимание на два роговых цилиндрических распределителя из кург. 9 могильника Кер-Кечу [Могильников, 1988]. Такие распределители выделены в отдельный тип, особенность которого – равные высота и диаметр цилиндра (2,5 × 2,5 см) [Шульга, 2015б, с. 102, рис. 19, 8]. Данная аналогия имеет особую значимость, потому что эти предметы происходят из погребения, в котором также у восточной стенки могилы обнаружены черепа животных. Более того, кург. 9 могильника Кер-Кечу тоже относится к числу памятников, датируемых не позже башадарского периода (около второй половины V в. до н.э.) [Кубарев, Шульга, 2007, с. 17].

Две роговые налобная и наносная бляхи имеют одинаковую вытянутую форму, длину соответственно 7,2 и 7,4 см (см. рис. 5, 7 , 8 ). При этом один конец у них заостренный, шириной 2,4 см, а другой – закругленный, шириной 3,8 см. Крепились бляхи одна под другой на налобный и наносный ремни в средней их части. Налобные бляхи из дерева и кости хорошо известны по материалам элитных курганов пазырык-ской культуры на могильниках Пазырык, Башадар, Туэкта и др. [Руденко, 1953, с. 154–156; 1960, с. 125; Шульга, 2015б, с. 54, рис. 27, 1 ; 33, 1 ; и др.]. Две костяные налобная и наносная бляхи найдены в ранне-пазырыкском кург. 25 могильника Ханкаринский Дол [Дашковский, 2020, с. 94, рис. 7, 2 , 3 ]. Налобная бляха из золотой фольги, крепившейся на деревянную или кожаную основу, обнаружена в кург. 31 могильника Чинета II. Эти детали конской узды прикреплялись с помощью двух тонких ремешков. Такой же принцип крепления зафиксирован в большинстве случаев в комплексах снаряжения лошади из элитных курганов разных этапов пазырыкской культуры [Шульга, 2015б, с. 54, 64, рис. 33, 1 ].

Два двудырчатых псалия изготовлены из отростков рогов марала (см. рис. 4, 2, 3). Оба округлые в сечении, с отверстиями вытянутой формы. Один пс алий удовлетворительной сохранности, длиной 19,5 см, на его концах имеются шаровидные навер-шия; другой представлен фрагментом длиной 9,5 см с заостренным концом. В определенной степени близкий первому экземпляр найден в погребении в каменном ящике памятника Чемал-Карьер I, культурная принадлежность которого не совсем ясна, но датирован он достаточно точно раннепазырык-ским периодом (вторая половина – конец VI – середина V в. до н.э.) [Там же, с. 29, 44, рис. 17, 1]. В этом погребении также обнаружены два ко стяных низкоцилиндрических распределителя, два восьмеркообразных двоителя, наконечник стрелы [Бородов-ский, 2006, c. 6], т.е. те же категории вещей, что и в кург. 34 могильника Ханкаринcкий Дол. Шаровидные навершия встречаются на бронзовых и деревянных псалиях из курганов, относящихся к ранне-пазырыкскому периоду, например кург. 5 могильника Арагол [Марсадолов, 1997, с. 40, рис. 15; 1998, рис. 1, 40], кург. 82 могильника Боротал I [Кубарев, Шульга, 2007, с. 34, рис. 36, 4, 5] и др. Кроме того, в кург. 1 могильника Сибирка I, который передатирован в сторону удревнения – не позднее середины VI в. до н.э. [Там же, с. 17], найдены два круглых в сечении двудырчатых псалия, сделанных из отростков рогов марала. Один конец у них заострен, как и у второго псалия из кург. 34 могильника Ханкаринский Дол.

Из восьми восьмеркообразных двоителей в удовлетворительном состоянии только шесть (см. рис. 5, 1–6 ). По форме они напоминают бронзовые и костяные восьмеркообразные двоители, которые известны по материалам пазырыкских памятников Алтая преимущественно второй половины VI – V в. до н.э. При этом не исключено, что они могли использоваться в отдельных случаях и в конце IV в. до н.э. [Шульга, 2015б, с. 97–98, рис. 10; 20, 2 ]. В уздечном наборе обычно было два двоителя. В данном случае обнаружено восемь таких предметов. Через них пропускались двойные кожаные суголовные ремни.

Еще один элемент снаряжения лошади представлен костяной подвеской в виде стилизованной птицы, возможно лебедя. Использование подвесных блях различного типа, в т.ч. с изображением животных и птиц, зафиксировано в целой серии курганов па-зырыкского периода: Пазырык, кург. 1, Башадар-2, кург. 2, курган Кутургунтас, Ак-Алаха I, кург. 1, 3, Бе-рель, кург. 11 и др. [Там же, с. 112–113; Руденко, 1960, табл. XXXV; Полосьмак, 1994б, с. 87, рис. 108; Сама-шев, 2011, с. 145; и др.]. Кроме зооморфных, известна подвеска в виде крестообразного символа из кург. 1 могильника Пазырык [Грязнов, 1950, c. 56, рис. 21].

Заключение

Анализ погребального обряда показал, что кург. 34 могильника Ханкаринский Дол можно отнести к т.н. коргантасскому типу памятников. Погребения человека, в которых обнаружены черепа животных в восточной части могил, появились в Горном Алтае в V–IV вв. до н.э. в результате проникновения определенной группы населения из восточного ареала кочевого мира, вероятно из Северного Китая – Забайкалья. Учитывая особенно сти погребального обряда, инвентаря, прежде всего элементов снаряжения лоша- ди, а также результаты радиоуглеродного анализа образцов кости человека, кург. 34 могильника Ханкарин-ский Дол можно предварительно датировать второй половиной V – IV (возможно, началом IV) в. до н.э. Следует отметить, что взаимодействие кочевников горных районов Алтая и населения Китая в скифский период было отно сительно устойчивым. Об этом, в частности, свидетельствуют как материалы исследования кург. 34 могильника Ханкаринский Дол, так и наличие предметов китайского импорта в курганах пазырыкской культуры в Центральном и Северо-Западном Алтае. Дальнейшие исследования на памятнике Ханкаринский Дол расширят понимание культурно-исторических процессов в Центральной Азии в скифскую эпоху.

Список литературы Погребальный комплекс с черепами животных из могильника скифской эпохи Ханкаринский дол в Северо-Западном Алтае

- Асеев И.В. О раннемонгольских погребениях // История и культура Востока Азии. – Новосибирск: Наука, 1975. – Вып. 3. – С. 178–186.

- Бейсенов А.З. Новый тип раннекочевнических погребений с черепами животных в Центральном Казахстане (к проблеме изучения памятников позднетасмолинского времени в Восточной Сарыарке) // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1995. – Вып. V, ч. 2. – С. 221–226.

- Бородовский А.П. Резные роговые изделия скифского времени нижней Катуни // Современные проблемы археологии России. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – Т. 2. – С. 5–7.

- Ведянин С.Д., Кунгуров А.Л. Грунтовый могильник староалейской культуры Обские Плесы II // Погребальный обряд древних племен Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1996. – С. 88–114.

- Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. – М.: Наука, 1980. – 256 c.

- Грязнов М.П. Первый Пазырыкский курган. – Л.: Гос. Эрмитаж, 1950. – 90 с.

- Дашковский П.К. Могильник пазырыкской культуры Ханкаринский Дол на Алтае: характеристика погребального обряда и основные направления междисциплинарных исследований // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2016. – Вып. IX. – С. 42–66.

- Дашковский П.К. Результаты изучения погребального обряда кочевников Северо-Западного Алтая скифской эпохи (по материалам могильника Чинета II) // Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле – Белокурихе. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2017. – С. 112–116.

- Дашковский П.К. Радиоуглеродное и археологическое датирование погребения скифского времени на могильнике Чинета II (Алтай) // Народы и религии Евразии. – 2018. – № 2 (15). – С. 9–23.

- Дашковский П.К. Исследование кургана раннего этапа пазырыкской культуры на могильнике Ханкаринский Дол в Северо-Западном Алтае: хронология и атрибуция артефактов // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 1. – С. 91–100.

- Дашковский П.К., Новикова О.Г. Китайские лаки из могильника скифской эпохи Чинета II (Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 4. – С. 102–112.

- Завитухина М.П. Курганы у села Быстрянского в Алтайском крае (по раскопкам С.М. Сергеева в 1930) // АСГЭ. – 1966. – Вып. 8. – С. 61–76.

- Иванов Г.Е. Вооружение племен лесостепного Алтая в раннем железном веке // Военное дело древнего населения Северной Азии. – Новосибирск: Наука, 1987. – С. 6–27.

- Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л. Могильник раннего железного века Староалейка-2 // Погребальный обряд древних племен Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1996. – С. 115–134.

- Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф. Скифская эпоха Горного Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2004. – Ч. III: Погребальные комплексы скифского времени Средней Катуни. – 292 с.

- Коновалов П.Д. Хунну в Забайкалье. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1976. – 220 с.

- Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. – Новосибирск: Наука, 1991. – 190 с.

- Кубарев В.Д. Курганы Сайлюгема. – Новосибирск: Наука, 1992. – 220 с.

- Кубарев В.Д., Гребенщиков А.В. Курганы Чуйской степи // Сибирь в древности. – Новосибирск: Наука, 1979. – С. 61–75.

- Кубарев В.Д., Шульга П.И. Пазырыкская культура (курганы Чуи и Урсула). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2007. – 282 с.

- Кулемзин А.М. Тагарские костяные наконечники стрел // Изв. лаборатории археологических исследований. – Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1976. – Вып. 7. – С. 30–41.

- Кушакова Н.А., Чугунов К.В. Погребальный комплекс с черепами животных в Центральной Туве // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. – С. 148–156.

- Марсадолов Л.С. Исследования в Центральном Алтае (Башадар, Талда). – СПб.: Гос. Эрмитаж, 1997. – 56 с.

- Марсадолов Л.С. Основные тенденции в изменении форм удил , псалиев и пряжек коня на Алтае в VIII–V веках до н.э. // Снаряжение верхового коня на Алтае в раннем железном веке и средневековье. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1998. – С. 5–24.

- Миняев С.С. О хронологии и периодизации памятников Ордоса // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1991. – С. 122–124.

- Могильников В.А. Курганы Кер-Кечу: (К вопросу об этническ ом составе населения Горного Алтая второй половины I тыс. до н.э.) // Проблемы изучения культуры населения Горного Алтая. – Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1988. – С. 60–107.

- Могильников В.А. Население Верхнего Приобья в середине – второй половине I тыс. до н.э. – М.: Наука, 1997. – 196 с.

- Могильников В.А., Елин В.Н. Курганы Талдура I // КСИА. – 1982. – Вып. 170. – С. 103–109.

- Пересветов Г.Ю. К вопросу о появлении в Северо-Восточном Казахстане памятников «коргантасского типа» // Изучение памятников археол огии Павлодарского Прииртышья. – Павлодар: Э КО, 2006. – С. 200–207.

- Полосьмак Н.В. Некоторые аналогии погребениям в могильнике у деревни Даодуньцзы и проблема происхождения сюннуской культуры // Китай в эпоху древности. – Новосибирск: Наука, 1990. – С. 101–107.

- Полосьмак Н.В. Пазырыкская культура // Древние культуры Бертекской долины. – Новосибирск: Наука, 1994а. – С. 137–144.

- Полосьмак Н.В. «Стерегущие золото грифы» (акалахинские курганы). – Новосибирск: Наук а, 1994б. – 120, [4] с.

- Полторацкая В.Н. Памятники эпохи ранних кочевников в Туве: по раскопкам С.А. Теплоухова // АСГЭ. – 1966. – Вып. 8. – С. 7 8–102.

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – 402 с.

- Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 359 с.

- Самашев З.С. Берел. – Алматы: Таймас, 2011. – 236 с.

- Соенов В.И., Эбель А.В. Раскопки курганов скифс кого времени на могильнике Кызыл-Таш // Древности Алтая: Известия лаборатории археологии. – Горно-Алтайск: Горно- Алт. гос. ун-т, 1998. – Вып. 3. – С. 88–97.

- Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время. – М.: Наука, 1992. – 493 с.

- Суразаков А.С. Горный Алтай и его северные предгорья в эпоху раннего железа: Проблемы хронологии и культурного разграничения. – Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1989. – 165 с.

- Таиров А.Д. Памятники «коргантасского типа»: взгляд со стороны // Изучение памятников археологии Павлодарского Прииртышья. – Павлодар: ЭКО, 2006. – С. 182–199.

- Тишкин А.А., Дашковский П.К. Социальная структура и система мировоззрений населения Алтая скифской эпохи. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – 430 с.

- Шульга П.И. Ранние наконечники стрел из курганов скифского времени на Алтае // Материалы по военной археологии Алтая и сопредельных территорий. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2002. – С. 43–61.

- Шульга П.И. Могильник Юйхуанмяо в Северном Китае. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015а. – 304 с.

- Шульга П.И. Снаряжение верховой лошади в Горном Алтае и Верхнем Приобье. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2015б. – Ч. II (VI–III вв. до н.э.). – 322 с.