Погребальный комплекс синташтинского времени на поселении Малоюлдашево I в Западном Оренбуржье

Автор: Моргунова Н.Л., Евгеньев А.А., Купцова Л.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые публикуются материалы погребального комплекса синташтинского времени на поселении у с. Малоюлдашева в западной части Оренбургской обл. Погребение представляло собой коллективное захоронение трех человек. И погребальный обряд, и инвентарь демонстрируют признаки разных культурных традиций этого времени (синташтинских, потаповских, абашевских), а также волго-уральских культур предшествующего периода.

Поздний бронзовый век, южное приуралье, погребальный комплекс, синташтинское время

Короткий адрес: https://sciup.org/145145708

IDR: 145145708 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.2.064-071

Текст научной статьи Погребальный комплекс синташтинского времени на поселении Малоюлдашево I в Западном Оренбуржье

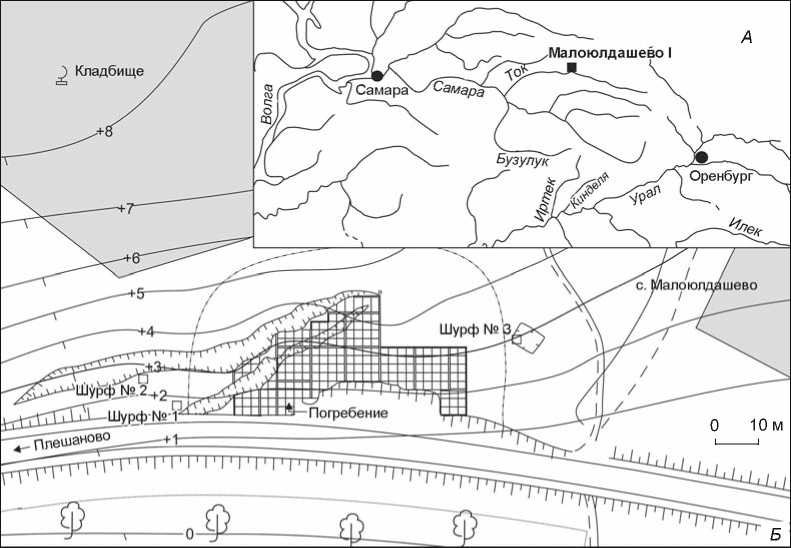

Поселение Малоюлдашево I исследовано в Красногвардейском р-не Оренбургской обл. (рис. 1, А ) [Евгеньев, 2014]. Работы носили охранно-спасательный характер и были проведены в связи с опасностью разрушения памятника при строительстве автодороги. Площадка поселения представляла собой пологий склон первой надпойменной террасы правого берега р. Ток (бассейн р. Самары) и располагалась у подножия сыртов (рис. 1, Б ). Раскоп, заложенный в южной части поселения, состоял из 15 участков (760 м2). Выявлены три хронологические группы материалов: 1) нижний культурный слой – эпохи неолита; 2) погребение синташтинского времени; 3) верхний культурный слой – срубной культуры. Задача настоящей публикации – введение в научный оборот и интерпретация материалов погребального комплекса, достаточно редкого для территории Южного Приуралья.

*Исследование осуществлено в рамках проектной части государственного задания № 33.1471.2014К на выполнение научно-исследовательской работы.

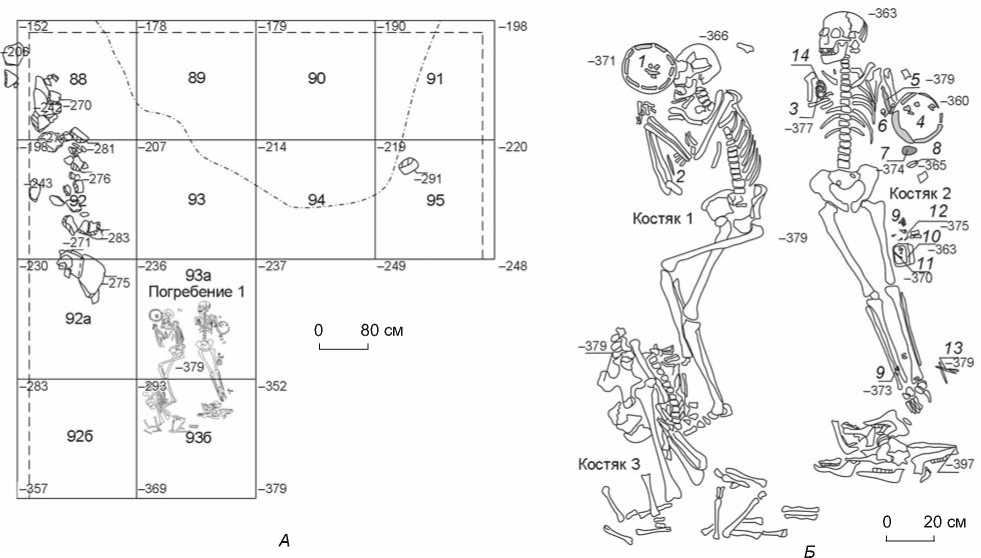

Описание погребального обряда

Погребение было обнаружено на участке VI на глубине 360–379 см от 0. Контуры могильной ямы не прослеживались. Захоронение коллективное – трех взрослых людей (рис. 2). Костяк 1 принадлежал мужчине пожилого возраста*. Он был захоронен в скорченном положении на правом боку, головой на север. Руки погребенного были согнуты в локтях так, что кисти располагались на уровне плеч, ноги слабо согнуты в коленях и перекрещены (левое бедро лежало поперек правого). Слева от черепа (вплотную к лицевым ко стям) стоял глиняный горшок (№ 1), справа находилась пяточная кость животного (представителя крупного рогатого скота**), в области локтей обнаружено бронзовое шило (№ 1). В ногах этого погребенного компактно были уложены скелетные остатки мужчины 30–40 лет (костяк 3). Южнее вы-

Рис. 1. Расположение на карте Южного Приуралья ( А ) и план ( Б ) поселения Малоюлдашево I.

Рис. 2. Расположение в раскопе ( А ) и план ( Б) погребения.

1 - сосуд 1; 2 - бронзовое шило 1; 3 - бронзовые браслеты; 4 - сосуд 2; 5 - бронзовый нож; 6 - бронзовые перстни; 7 - кусок смолы; 8 - костяной диск; 9 , 11 - бронзовые украшения; 10 - сосуд 3; 11 - бронзовое шило 2; 12 - изделие из бересты и бронзовые оклады; 13 - костяные орудия; 14 - клык кабана.

явлено скопление ко стей четырех передних и семи задних конечностей, принадлежавших пяти особям овцы. Справа от ко стяка 1 располагался скелет молодой женщины (костяк 2), погребенной лежа на спине, головой на север. Ко сти нижней части рук (ниже локтей) отсутствовали. На черепе отмечены следы травм от проникающего орудия – три сквозных округлых отверстия.

Женскому погребению сопутствовал разнообразный набор артефактов. Рядом с правой плечевой костью на ребрах найдены два бронзовых браслета и клык кабана, возле левой – бронзовые нож и два перстня, а также сосуд (№ 2), в заполнении которого обнаружены астрагалы свиньи. Южнее горшка находились кусок смолы и костяной дисковидный плоский предмет. Возле левой бедренной кости найден керамический сосуд (№ 3), внутри и выше которого находились бронзовые пронизи. Аналогичные украшения вместе с нашивками из тонкой бронзовой пластины лежали между берцовыми костями. В сосуде 3 обнаружено также бронзовое шило (№ 2), а под ним – остатки берестяного предмета. Около костей левой ступни найдены четыре костяных острия. Южнее костяка 2 находились остатки жертвенного комплекса – пять черепов овцы с нижними челюстями, первыми и вторыми шейными позвонками.

Описание погребального инвентаря

Сосуд 1 (рис. 3, 1 ) – горшок с перегибом в середине профиля, резко отогнутым наружу венчиком и выраженным внутренним ребром при переходе от шейки к тулову. Вся его поверхность орнаментирована широкими горизонтальными желобками. Высота сосуда 13,5 см, диаметр горла 17,5, дна – 9,3, максимальный тулова – 17, толщина стенок 0,5 см. В верхней части под венчиком сосуд был чинен двумя бронзовыми скобами, укрепленными в сквозных отверстиях овальной формы.

Сосуд 2 (рис. 3, 2) – горшок усеченно-конической формы с перегибом в верхней трети профиля, слегка отогнутым венчиком и внутренним ребром при переходе от шейки к тулову. Вся поверхность сосуда орнаментирована. По венчику проходят три горизонтальных желобка. Ниже расположена орнаментальная зона, сверху ограниченная рядом овальных вдавлений, снизу – зигзагом из аналогичных вдавлений. Заполнена многорядными зигзагами, выполненными при помощи мелкозубчатого штампа. Посередине зоны проходит горизонтальный ряд овальных вдавлений. Ниже расположен пояс хаотичных штрихов, выполненных оттисками мелкозуб- чатого штампа. Придонная часть горшка украшена горизонтальными желобками. Высота сосуда 20 см, диаметр горла 18, дна – 8, максимальный тулова – 20, толщина стенок 0,5 см.

Сосуд 3 (рис. 3, 3 ) – керамическая чаша прямоугольной формы со слегка скошенными стенками, без орнамента. Размеры по верхнему краю 10,1 × 7,2 см, по дну – 9,8 × 6,8, глубина сосуда 4,8, толщина стенок 1 см.

Шило 1 (рис. 3, 4 ) сделано из бронзового прута квадратного сечения (3,0 × 3,0 мм) длиной 7,9 см. Окончания заострены. Сохранились остатки деревянной рукоятки.

Шило 2 (рис. 3, 6 ) аналогично первому, отличается размерами: сечение 2,0 × 2,0 мм, длина 7,2 см.

Бронзовые браслеты (рис. 3, 9, 10 ) округлой формы относятся к типу широкожелобчатых без ребра, с несомкнутыми, слегка заостренными концами. На внешней поверхности сохранились следы орнаментации в виде выпуклых «шишечек».

Бронзовый нож (рис. 3, 5 ) – двулезвийный, листовидной формы, с приостренным окончанием. Он имеет едва намеченное ромбовидное перекрестье, удлиненный черенок и ромбическое окончание пятки. В основании клинка по бокам небольшие выемки, на лезвии с одной стороны слабовыраженное ребро жесткости. Общая длина изделия 13 см.

Перстни изготовлены из бронзовой проволоки, относятся к типу многоспиральных со спиральными щитками. Перстень 1 (рис. 3, 7 ) имеет три полных и два неполных витка, окончание одного из которых закручено в спиралевидный щиток в 1,5 оборота. Диаметр изделия 2,2 см. Перстень 2 (рис. 3, 8 ) имеет один полный и два неполных витка. Оба конца закручены в спиралевидные щитки в 2,5 оборота. Диаметр перстня 1,9 см.

Костяное дисковидное изделие (рис. 3, 13 ) – «колесико» диаметром 5,1 см, толщиной 0,6 см со сквозным отверстием в центре. В сечении диск имеет форму усеченного овала, отверстие – форму песочных часов. По краю изделия с обеих сторон точечный орнамент.

Бронзовые украшения представлены пронизями нескольких типов (всего 35 экз.) и нашивками из тонкой бронзовой пластины с пробитыми отверстиями (4 экз.). Типы пронизей (рис. 3, 12 ): 1 – бисер (10 экз.); 2 – крупные бусины бочонковидной формы (2 экз.); 3 – короткие гладкие пронизи, изготовленные из свернутой тонкой пластины (2 экз.); 4 – длинные с рифленой поверхностью (4 экз.); 5 – длинные витые пронизи, изготовленные из круглой в сечении проволоки, спирально закрученной вокруг сердечника (16 экз); 6 – крупная бусина шаровидной формы, полая внутри, с двумя сквозными отверстиями.

0 1 cм

0 1 cм

0 1 cм

0 1 cм

0 1 cм

0 1 cм

0 - ©

С0 - @

Q — © 9 - @ Q- © V-© 9- © 0-@

Q-© о о ® й

а

е -э

б

в

г

е

S3-©

пв-© аш-©

ЙИПШИШИ® - ©

оссо ©

s5E2Q> ©

OD-®

д

1 cм

0 1 cм 13

0 1 cм

Рис. 3. Инвентарь погребения.

1 – сосуд 1; 2 – сосуд 2; 3 – сосуд 3; 4 – шило 1; 5 – нож; 6 – шило 2; 7 – перстень 1; 8 – перстень 2; 9 , 10 – браслеты; 11 – нашивки; 12 – пронизи: а – тип 1, б – тип 2, в – тип 3, г – тип 4, д – тип 5, е – тип 6; 13 – дисковидное изделие; 14 – острия. 1–3 – глина; 4–12 – бронза; 13 , 14 – кость.

Костяные острия (рис. 3, 14 ) – овальные в сечении, длиной 9,0–10,5 см. Один конец затупленный, другой – заостренный.

Культурная интерпретация погребального комплекса

Описанное захоронение по большинству признаков обряда и артефактов можно отнести к кругу культур синташтинского времени. В его материалах отраже- ны разные культурные традиции этого времени. Синкретизм комплекса проявляется по всем его характеристикам, начиная с погребального обряда. В целом данное погребение характеризуется следующими особенностями. Во-первых, оно является коллективным (тройным). Во-вторых, в могиле были захоронены индивиды разного пола и возраста, не связанные друг с другом прямым родством, т.к. их черепа, по заключению А.А. Хохлова, демонстрируют краниологический полиморфизм. В-третьих, двое из них (молодая женщина и мужчина 30–40 лет) явно были умерщвлены насильственно, причем оба находились в подчиненном положении относительно пожилого мужчины, поскольку их останки покоились в одном случае в ногах, а в другом – за спиной последнего. В-четвертых, ни один из погребенных не был уложен в могилу согласно наиболее распространенному в среде степных культур конца среднего – позднего бронзового века Волго-Уралья канону (в скорченном положении на левом боку): здесь фиксируются положение на правом боку и на спине, компактно уложенные расчлененные останки.

В погребальных памятниках синташтинской культуры, как правило, количественно преобладают индивидуальные могилы. Однако и практика создания неодиночных (в т.ч. и тройных) погребений применялась довольно часто. Тройные захоронения обнаружены на большом грунтовом Синташтин-ском могильнике, некрополях Танаберген II, Каменный Амбар-5, Бе стамак [Генинг В.Ф., Зданович, Ге-нинг В.В., 1992, с. 113, 114; Епимахов, 2005, с. 20, 47; Ткачев, 2007, с. 30, 40; Калиева, Логвин, 2009, с. 49]. Однако отметим, что в синташтинских коллективных могилах погребенные чаще были уложены в одинаковой позе, значительно реже положение одного из них (как правило, женщины или ребенка) выбивалось из общей канвы обряда. В малоюлда-шевском же погребении все индивиды захоронены в разных позах.

Скорченное положение на правом боку с определенной периодичностью фиксируется в могильниках синташтинской культуры [Епимахов, 2002, с. 109–117; Ткачев, 2007, с. 103]. Однако, согласно имеющимся антропологическим определениям, на правый бок укладывались только женщины и дети [Епимахов, Берсенева, 2012, с. 159]. В данном комплексе так был ул оже н мужчина, являвшийся основным погребенным. На территории Приуралья поза на правом боку, причем в основных мужских погребениях, типична для комплексов ямной культуры, в т.ч. и поздних (полтавкинских) [Моргунова, 2014, с. 207–212]. Она широко распространена в катакомбных захоронениях от Нижнего Поволжья до Подонья [Синюк,1996, с. 147–164; Братченко, 1976, с. 20–21] и нередко фиксируется на памятниках раннего этапа срубной культуры [Моргунова, 1999, с. 43–44].

Вытянуто е положение на спине также иногда встречается в погребениях синташтинской культуры, например, на могильниках Жаман-Каргала, Танабер-ген II, Кривое Озеро [Виноградов, 2003, с. 225; Ткачев, 2007, с. 104]. Характерно оно и для катакомбных памятников Калмыкии [Шишлина, 2007, с. 149–146]. Компактно уложенные расчлененные останки зафиксированы в грунтовом Синташтинском могильнике и в курганном Ишкиновка II [Генинг В.Ф., Зда- нович, Генинг В.В., 1992, с. 209, 210; Ткачев, 2007, с. 72, 107]. Пример погребения c рассечением известен в некрополе Танаберген II [Ткачев, 2007, с. 104]. Захоронения компактно уложенных расчлененных останков отмечаются в погребальных памятниках катакомбной культурно-исторической общности на территории Калмыкии, нижнего Дона, Приазовья [Мельник, 1990, с. 14–44]. Человеческие жертвы достаточно широко представлены в коллективных погребениях ямной культуры Приуралья [Моргунова, 2014, с. 60–70].

Малоюлдашевский комплекс близок синташтин-ской культуре и по антропологическим характеристикам погребенных: зачастую женские выборки ее носителей демонстрируют иные в сравнении с мужскими морфологические признаки [Хохлов, Китов, 2014, с. 132–133].

Яркой отличительной чертой малоюлдашевского погребения является присутствие многочисленных костных остатков животных. В погребении найдены кость особи крупного рогатого скота, черепа и кости конечностей овцы, альчики свиньи. Помещение в одно захоронение частей животных различных видов является одной из наиболее примечательных особенно стей синташтинского погребального ритуала [Зданович, 2005; Косинцев, 2010, с. 53–54], а также характерной чертой памятников потаповского типа в Среднем Поволжье [Рослякова, Ко синцев, 2012, с. 364–370].

Таким образом, погребальный обряд малоюлда-шевского захоронения отражает взаимодействие разных традиций как предшествующего периода (ямной и катакомбной культур), так и синташтинского времени и прежде всего самой синташтинской культуры, а также характерных для памятников потаповского типа. Данный вывод подтверждается и особенностями инвентаря.

Форма, способы декорирования (в т.ч. применение рельефных элементов), орнаментальные композиции сосудов 1 и 2 имеют многочисленные аналогии в синташтинской керамике [Ткачев, Хаванский, 2006, с. 26–66]. Стилистика украшения сосуда 2 подчеркивает трехчастное строение горшка: различное орнаментальное оформление имеют венчик, туло-во и придонная часть. Сосуд 1 был отремонтирован бронзовыми скобами, что также является специфической особенностью синташтинской культуры [Ткачев, 2007, с. 186]. В то же время, безусловно, данные горшки в сравнении с синташтинской керамикой обладают рядом своеобразных черт (замена многорядных зигзагов рифленой поверхностью за счет горизонтальных желобков, недостаточная четкость геометрической композиции на плечиках сосуда). Разнообразие гончарных традиций, характерных для памятников потаповского типа Волго-Уралья, отме- чено по данным технико-технологического анализа. Причем сделан вывод о формировании потаповского типа эволюционно на местной основе, преимущественно на базе полтавкинской культуры, в меньшей степени абашевской [Салугина, 2014, с. 99].

Оригинален сосуд 3 прямоугольной формы, не имеющий прямых аналогов. Подборка всех известных прямоугольных чаш, весьма малочисленных, была сделана Г.Н. Тощевым, который пришел к выводу, что их основная масса происходит с памятников катакомбного круга [Тощев, 2012, с. 174–175]. Исследователями неоднократно указывалось на участие носителей катакомбной культуры в сложении синта-штинской [Епимахов, 2002, с. 72; Ткачев, 2010, с. 93, 94]. Однако проявление этой составляющей фиксировалось, как правило, в погребальной обрядности и в исключительно редких случаях – в гончарстве [Мочалов, 2008, с. 247–248].

В рассматриваемом захоронении было много изделий из металла, что еще раз подчеркивает его связь с синташтинской культурой. Аналоги ножа, браслетов, перстней, шильев, бисера широко представлены практически на всех изученных памятниках этой культуры [Епимахов, 2002, с. 140, рис. 96; Виноградов, 2011, с. 62, рис. 19, 27–35 , 37 , 38 ; с. 66, рис. 22; Малютина, Зданович, 2012, рис. 8].

Интерес представляют найденные в захоронении костяные изделия – «колесико» и четыре проколки. Прямой аналог малоюлдашевского ко стяного дисковидного предмета в синташтинских материалах не найден, однако костяные диски с отверстием встречаются в них довольно часто, и вариации их различны [Виноградов, 2003, с. 339]. Наиболее приближенное к малоюлдашевскому по форме и размерам, но не идентичное изделие обнаружено в яме 2 могильника Бестамак [Калиева, Логвин, 2009, с. 35, рис. 4]. Интересно, что там, как и в малоюлдашев-ском погребении, костяной диск найден вместе с куском окаменевшей смолы [Там же, с. 35–37].

Костяные проколки не являются предметами, отражающими культурные традиции какого-либо населения. Они имеют широкое географическое распространение в разных культурах позднего бронзового века. В основном костяные проколки встречаются на поселениях [Морозов, 1983, с. 34, рис. 12; Килейни-ков, 1989, с. 121, рис. 1; Березанская, 1990, табл. XVI; Купцова, Файзуллин, 2012, с. 97, рис. 23].

Заключение

И погребальный обряд, и инвентарь малоюлдашев-ского захоронения демонстрируют безусловные признаки синташтинского времени. Тем не менее в данном комплексе следует отметить как сочетание разных культурных традиций, так и преимущественный компонент синташтинской культуры, что особенно проявляется в типологии бронзовых украшений.

Вероятно, своеобразие обнаруженного в Западном Оренбуржье погребения, в сравнении с синта-штинскими материалами, вызвано прежде всего тем, что этот регион весьма удален от о сновного ареала достаточно представительных по численности и разнообразных памятников синташтинской культуры. На территории всего Волго-Уралья комплексы подобного типа немногочисленны. Однако редкие погребальные памятники синташтинского времени известны как в Западном Оренбуржье (II Герасимовский курганный могильник, грунтовый у горы Березовой) [Порохова, 1992, с. 100–103; Халяпин, 2001, с. 421, 425], так и в Среднем Поволжье (Потаповский курганный могильник и др.). Они также обладают рядом своеобразных черт.

Комплексы потаповского типа, выявленные в Поволжье, по мнению ряда авторов, составляют с синташтинской культурой единое потаповско-син-таштинско е культурно-историческое образование [Кузнецов, 2001, с. 181]. Коллективы, оставившие синташтинские и потаповские памятники, были генетически связаны, в формировании этих популяций принимали участие общие компоненты, что подтверждается близостью их погребального обряда и инвентаря, в особенности керамического [Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994, с. 90–95; Кузнецов, Мочалов, 2001, с. 269–273]. Между тем каждый отдельно взятый синташтинский или потаповский памятник отличается рядом присущих только ему черт и совокупностей признаков. Данная ситуация возникла, видимо, потому, что финал среднего этапа бронзового века в Волго-Уралье являлся периодом активного культурогенеза, во время которого существование стабильных погребальных канонов было в значительной степени затруднено.

Таким образом, своеобразие малоюлдашевско-го погребального комплекса, вероятно, связано с его расположением на территории между ареалами синташтинских и потаповских памятников, ближе к последним. Малочисленность археологических объектов синташтинского времени в Оренбургском Приуралье пока не позволяет говорить о существовании здесь самостоятельной культуры этого времени. Однако малоюлдашевское погребение показывает, что по мере накопления данных она будет характеризоваться значительным своеобразием в силу преобладающего участия в ее формировании местных более древних компонентов и в то же время родством с син-таштинской культурой.

Список литературы Погребальный комплекс синташтинского времени на поселении Малоюлдашево I в Западном Оренбуржье

- Березанская С.С. Усово Озеро: Поселение срубной культуры на Северском Донце. -Киев: Наук. думка, 1990. -151 с.

- Братченко С.Н. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. -Киев: Наук. думка, 1976. -251 с.

- Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семенова А.П. Потаповский курганный могильник индоиранских племен на Волге. -Самара: Самар. гос. ун-т, 1994. -208 с.

- Виноградов Н.Б. Могильник бронзового века Кривое Озеро в Южном Зауралье. -Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2003. -362 с.

- Виноградов Н.Б. Степи Южного Урала и Казахстана в первые века II тыс. до н.э. (памятники синташтинского и петровского типа). -Челябинск: Абрис, 2011. -175 с.