Погребальный комплекс Ваньянь Дигуная (Ваньянь Чжун, Эсыкуй) в Приморском крае

Автор: Артемьева Н.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается история исследования погребального комплекса, обнаруженного в 1893 г. рядом с каменной черепахой на территории мельницы О.В. Линдгольма в Приморском крае. Материалами исследования послужили неопубликованные дневники Ф.Ф. Буссе (1893, 1894 гг.), который проводил раскопки холма под изваянием и обнаружил каменный гроб. Там же было найдено навершие стелы с 20 иероглифами. Их перевод доказал, что это захоронение выдающегося чжурчжэньского военного деятеля из Ваньяньского рода Ваньянь Дигуная (китайское имя Ваньянь Чжун, прозвище Эсыкуй/Асыкуй). Раскопкам погребения не уделялось особого внимания, т.к. интерес был сосредоточен на переводе и интерпретации надписи на стеле. Считалось, что оно давно разграблено, а материалы дневников Ф. Ф. Буссе не были опубликованы. В связи с этим главная цель данного исследования описание всех известных источников, имеющих отношение к изучению погребального комплекса Ваньянь Дигуная. На основании анализа результатов раскопок прослежены особенности ритуала захоронения, его отличительные черты. В архитектурном решении и планировке погребального комплекса проявляется специфика погребений народов Восточной Азии.

Чжурчжэни, ваньянь чжун, погребальный комплекс, каменная черепаха, империя цзинь, дальний восток

Короткий адрес: https://sciup.org/145147169

IDR: 145147169 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.1.089-098

Текст научной статьи Погребальный комплекс Ваньянь Дигуная (Ваньянь Чжун, Эсыкуй) в Приморском крае

Средневековые древности г. Уссурийска – одна из ярких страниц в истории Дальнего Востока России. Об- наруженные здесь археологические памятники поражают своей значимостью и информативностью для решения вопросов, связанных с историческими событиями в Восточной Азии. На этой территории нахо-

Археология, этнография и антропология Евразии Том 52, № 1, 2024 © Артемьева Н.Г., 2024

дятся Верхняя столица чжурчжэньского государства Восточного Ся ( 东夏国 , Dongxia guo ) – г. Кайюань ( 开元城 , Kaiyuan cheng ; Краснояровское городище), окружной центр империи Цзинь – г. Сюйпинь ( 恤品 路 , Xupinlu ; Южно-Уссурийское городище), а также два погребальных комплекса с каменными изваяниями черепах, которые вызывали интерес исследователей с XIX в. В соответствии с местами современного нахождения скульптур их называют уссурийской и хабаровской черепахами. В настоящее время первая связывается с основателем государства Восточное Ся Пусянь Ваньну ( 蒲鲜万奴 , Puxian Wannu ) [Артемьева, 2019], вторая – с выдающимся военным деятелем из знаменитого Ваньяньского рода Ваньянь Дигунаем (完颜迪古乃 , Wanyan Digunai ), китайское имя Ваньянь Чжун ( 完颜忠 , Wanyan Zhong ), прозвище Эсыкуй/Асыкуй ( 阿思魁 , Asikui ) [Ларичев, 1966а, с. 235–237; б, 1974]. Исследователи всегда уделяли

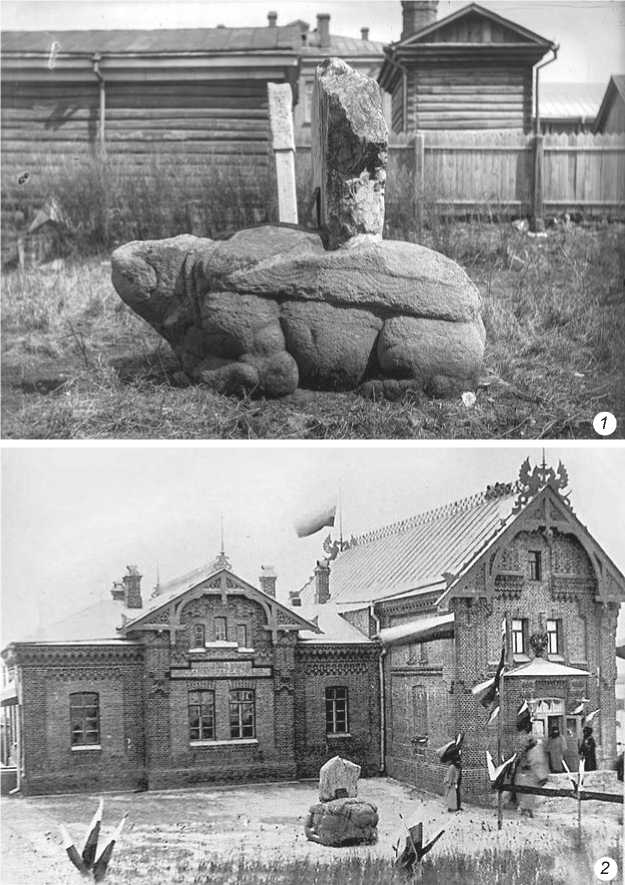

Рис. 1. Черепаха на мельнице О.В. Линдгольма в 1893 г. ( 1 ) и перед зданием Приамурского отдела Императорского русского географического общества (г. Хабаровск) в 1894 г. ( 2 ). Фото из фондов Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова .

большое внимание намогильным каменным сооружениям, в отличие от самих погребений. Задачи настоящего исследования – представить материалы из неопубликованных дневников Ф.Ф. Буссе, проводившего раскопки кургана с хабаровской черепахой в 1893 и 1894 гг.; на основании данных из источников, связанных с изучением захоронения Ваньянь Дигуная, реконструировать погребальный обряд, выявив особенности планиграфии, архитектуры на территории цзиньских родовых кладбищ.

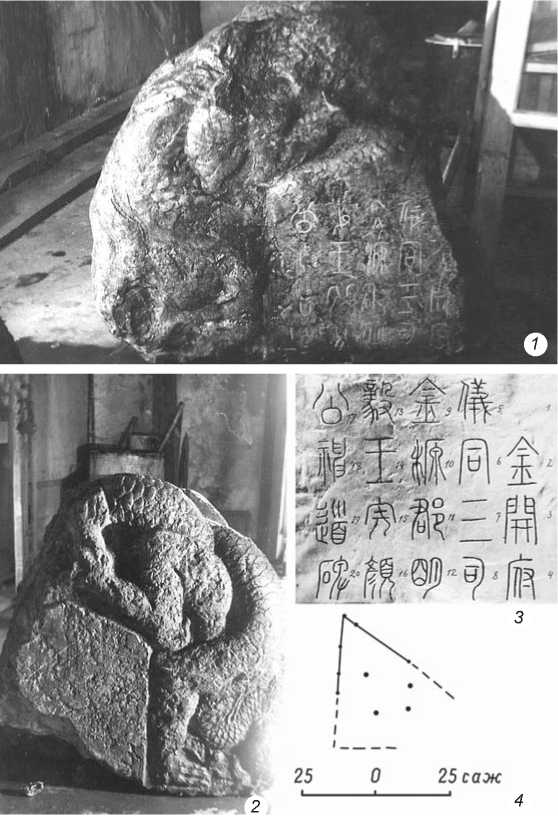

Хабаровская каменная черепаха (рис. 1, 1) находится перед входом в Хабаровский краеведческий музей им. Н.И. Гродекова (рис. 1, 2). Впервые этот намогильный памятник обнаружил Ф.Ф. Буссе, посетивший в 1866 г. с. Никольское: «…я увидел два изваяния черепахи, могилу, украшенную тремя парами изваяний баранов, людей, колоннами» [1893а, л. 48]. Первоначально его открытие приписывалось П. Кафарову, который в 1871 г. побывал в с. Николь- ском [Кафаров, 1871; Хохлов, 1979]. Он сделал схему могильника с хабаровской черепахой и нанес на основной чертеж «Плана Двуградия и его окрестностей». Погребальный комплекс изображен схематично в виде линии вала, на которой отмечены шесть курганов. Внутри этой условной геометрической фигуры точками обозначены еще четыре кургана (рис. 2, 4)*. П. Кафаров первым описал камень-навершие с иероглифической надписью и связал данный текст с лицом «из знатнейших чжурчжэньских фамилий», жившим в начале XIII в. [1871, с. 94].

Впоследствии навершие, которое составляло верхнюю часть плиты, было утеряно. Его обнаружил в 1885 г. В.С. Михайловский во дворе крестьянина Спиридона Назаренко. Часть камня с право- го края уже была отбита, но на лицевой стороне сохранилось 20 китайских иероглифов (четыре строки по пять знаков в каждой). Недо ставало одного знака (рис. 2, 1–3). Предположительно это иероглиф 大 (da, да – «большой, великий»), который входил в состав названия цзиньского государства 大金 (Da Jin, Да Цзинь – «Великая Цзинь»). Сохранившийся (полный) текст представлял собой следующее: 大金开府仪 同三司金源郡明毅王完颜公神道碑 (Da Jin kaifu yitongsansi jinyuan jun ming yi wang Wanyan Gong shendao bei, Да Цзинь кайфу итунсаньсы цзиньюань цзюнь мин и ван Ваньянь Гун шэньдао бэй – «Стела на пути к могиле просвещенного и решительного цзиньского пожалованного князя Золотой империи [с титулом] кайфу итунсаньсы Ва-ньянь Гуна»*. Ф.Ф. Буссе калькировал эту надпись и заказал фотографические копии в мастерской Шульца. Данные снимки были посланы для прочтения академику В.П. Васильеву, в Пекинскую миссию, китайскому уполномоченному в пограничной комиссии, а также археологу У Дачэну. Много экземпляров Ф.Ф. Буссе передал синологам в Китае и России. Первым перевел надпись М.Г. Шевелев: «Великая династия Цзинь, основателя местного управления, тождественного трем палатам города Цзиньюань Ва-ньянского князя Мин… Памятник» [Буссе, 1893а, л. 53]. Тогда же переводом занимался В.С. Михайловский, который привлек боль- шое количество источников, подробно комментировал интерпретацию каждого знака («Великого Цзиньского царства Главноначальствующего светлейшего Цзиньюань-цзюньского князя, Ваньяньского Гуна слав- ных заслуг памятник») и пришел к выводу, что «все было при государе Ши-цзуне, царствование которого продолжалось с 1168 по 1190 г. от Р.Х.» [Письмо…, 1890]. Еще один вариант был опубликован В.К. Арсеньевым: «Погребальный памятник XII века поставлен Главнокомандующему Цзиньской армии цзинь-юаньскому князю Ваньяньскому» [1947, с. 303].

Востоковедами XIX–XX вв. была проделана большая работа над переводом, но окончательную точку в решении этого вопроса поставил В.Е. Ларичев, доказав, что данное захоронение принадлежит выдающе- муся чжурчжэньскому военному деятелю из Ваньянь-ского рода Ваньянь Дигунаю [Ларичев, 1964, 1966а, с. 228–229, б, 1974], который был важной исторической фигурой, способствовавшей укреплению госу-

Рис. 2 . Навершие стелы с изображением дракона.

1 – лицевая сторона; 2 – оборотная сторона; 3 – прорисовка надписи на навер-шии [Буссе, 1893а, л. 53]; 4 – схема погребального комплекса, сделанная П. Ка-фаровым [Буссе, Кропоткин, 1908].

дарственной власти в долине р. Суйфун. Гораздо позже китайские исследователи, не оспаривая личность погребенного, уточнили перевод отрывка из «Цзинь ши», сделанный В.Е. Ларичевым [Линь Юнь, 1992, с. 37]. В «Цзинь ши» сообщается, что правил Ва-ньянь Дигунай (Эсыкуй) на Суйфуне 13 лет и умер в 14-й год после воцарения Си-цзуна (Ваньянь Хэла, китайское имя Ваньянь Дань, храмовое – Си-цзун; 1135 г.), т.е. год его смерти 1148-й, как и указывал В.Е. Ларичев. Там же сообщается, что во 2-м году Тяньдэ (1150 г.) начали совершать обряд жертво- приношения Ваньянь Дигунаю в храме Тай-цзуна, а во 2-м году эпохи Дадин (1191 г.) он получил посмертный титул «цзиньюань цзюньван» (цзиньский пожалованный князь) [Цзинь ши, 1970, с. 547]*. Судя

*Перевод П.А. Артемьевой.

по этим сведениям, Ваньянь Дигунай (Эсыкуй) умер в 1148 г., а погребальный комплекс был сооружен после 1191 г., т.к. в надписи на навершии стелы значится его посмертный титул.

Согласно летописным источникам, Ваньянь Ди-гунай (Эсыкуй) был одним из трех сыновей вождя еланьского племени Ваньянь Чжилихая. В разделе биографий «Цзинь ши» сохранилось краткое жизнеописание полководца, из которого следует, что в 1118 г., после смерти Шитумыня, вождем племени Ваньянь в округе Елань стал его брат Ваньянь Ди-гунай (Эсыкуй). Он был видным полководцем и советником Агуды. На совещании по вопросу о войне с Ляо именно Ваньянь Дигунай склонил императора к военным действиям, в которых сам принимал участие. Смерть Шитумыня заставила его вернуться в Елань. Ваньянь Дигунай организовал переселение своего племени на р. Суйфун (р. Раздольная), поскольку старые земли стали неплодородными, и жил там в течение 30 лет, усердно занимаясь хлебопашеством [Ларичев, 1964].

Линь Юнь, изучавший биографию Ваньянь Дигу-ная, отмечал два важных события, связанные с ним. С первой половины XI до начала XII в. предки Агуды уделяли большое внимание ведению дел в бассейне р. Суйфун. Чжурчжэням не раз приходилось использовать военную силу, т.к. местные племена по-прежнему обладали определенной независимостью – временами служили, временами бунтовали. После того как в 1124 г. войска под руководством Ваньянь Дигуная по селились на Суйфуне, династия Цзинь прочно установила здесь свое господство, во всем районе Линьдун (буквально: «к востоку от хребта») больше не случалось военных столкновений. Другое событие заключается в том, что после взятия с боем г. Сяньчжоу в 1117 г. Ваньянь Дигунай вместе с Ваньянь Лоуши подал доклад императору, предложив (имея в виду покоренный народ) «бедных переселить во внутренние земли». Во время претворения

в жизнь этой инициативы принимались дополнительные меры по «оказанию чиновниками материальной помощи голодающему и бедному народу», что способствовало самостоятельному притоку населения с территории государства Ляо. Затем в 7-м году Тянь-фу (1123 г.) «люди всех племен переселялись в Линь-дун», и во 2-м году Тяньхуй (1124 г.) им также была оказана материальная помощь. Это сыграло важную роль в дальнейшем освоении района Приморья к востоку от хр. Лаоели. Относительно времени установления намогильной стелы Ваньянь Дигунаю (Эсыкую) Линь Юнь считает, что это произошло в 8-м году Дадин (1168 г.) [Линь Юнь, 1992, с. 37].

Раскопки хабаровской каменной черепахи, проведенные Ф.Ф. Буссе в 1893–1894 гг.

Ф.Ф. Буссе приступил к раскопкам холма под каменной черепахой в октябре 1893 г. Это было связано с тем, что владелец мельницы О.В. Линдгольм вследствие расширения своего хозяйства стал нуждаться в использовании той части двора, где находились курганы. Было решено перевезти изваяние в общественный сад с. Никольского и провести раскопки. Ф.Ф. Буссе уже имел опыт такого рода работ [Артемьева, 2019]. Планировалось поставить памятник на сани и перевезти его зимним путем.

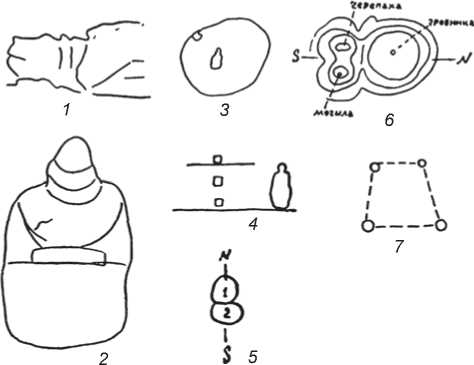

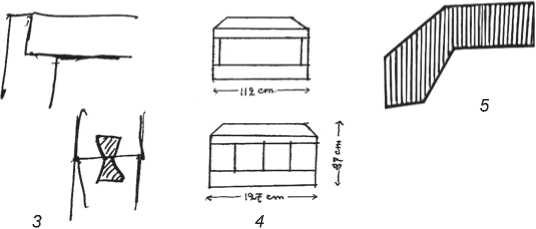

Мельница О.В. Линдгольма располагалась на краю естественной террасы левого берега р. Крестьянки, в 1 км ниже по течению от Западно-Уссурийского городища. По описанию Ф.Ф. Буссе, изваяние черепахи находилось на кургане эллипсовидной формы, но не в его центре, а к западу от самого высокого места (рис. 3, 3 ) [Буссе, 1893а, л. 48]. Вплотную к этому кургану примыкал частично разрушенный другой (рис. 3, 5 ).

Ф.Ф. Буссе вел подробный дневник раскопок, который сейчас является единственным источником информации о данном захоронении [Буссе, 1893а]. Под изваянием черепахи по линии В–З была заложена траншея длиной ок. 2,15 м, глубиной с восточной стороны 1,5 м. Под дерном (3–4 см) находился сплошной слой серой черепицы двух типов. С восточной стороны от изваяния черепахи на расстоянии 4,2 м были

Рис. 3. Рисунки Ф.Ф. Буссе, приведенные в дневнике раскопок.

1 – 3 – каменная черепаха: соответственно вид сбоку, сверху и расположение на холме; 4 – каменные базы от колонн, расположенные рядом с изваянием черепахи; 5 – схема холмов (1 – местонахождение каменного гроба, 2 – месторасположение изваяния черепахи); 6 – схема холмов после раскопок; 7 – план столбов, обнаруженных в смежном с каменной черепахой кургане.

найдены три каменные базы от колонн (рис. 3, 4 ), рядом с ними – железное долото и сердоликовое украшение с изображением ягод. Под черепицей шел слой глины с большими скоплениями галечника крупного размера (15 см).

Для установки саней под изваяние потребовалась еще одна траншея, которую заложили по меридиану через центр смежного кургана. Под слоем чернозема (30–60 см) на глубине ок. 1 м к северо-востоку от центра холма было обнаружено много костей свиньи (?), а на 30 см ниже – кости крупного животного. Обе группы находок располагались «гнездами» и «уходили» в восточный и западный борта траншеи, поэтому Ф.Ф. Буссе решил начать раскопки всей центральной части кургана. Работы шли на двух квадратах. В западной части колодца на глубине 1,2 м были обнаружены два скопления костей птиц. На всем протяжении насыпного слоя встречались синие кирпичи и обломки черепицы разных цветов и размеров, которые не удалось соотнести с каким-либо строением. Скорее всего, они попали в слой случайно.

Найденная на глубине ок. 1 м железная трубка длиной 10,5 см с толстыми стенками, шляпкой и фрагментом винта, отнесенная к современному периоду, привела исследователей к выводу, что ранее курган пытались разграбить, выкопав в центре колодец, который позже был засыпан. Грабительский шурф не задел полный костяк лошади возрастом не более 6 лет, как определил по зубам врач Ф.Ф. Сушинский [Там же, л. 50]. Ниже этого скелета, на глубине 30 см, находилась доска, расположенная наклонно в направлении СВ–ЮЗ. Она была вставлена в грабительский шурф, и ее нижний край упирался в камень, который оказался крышкой гроба. В средней части кургана находился костяк собаки.

На глубине ок. 2,5 м от верхней части кургана была зачищена каменная гробница длиной 2,3 м, высотой 1,5 м, ориентированная длинной осью по линии СЗ–ЮВ. Крышка оказалась пробитой в центре. Отверстие подтреугольной формы имело размеры ок. 60 × 15 см (рис. 4, 1). Через него земля обрушилась во внутреннее пространство гроба, поэтому верхняя его часть была заполнена перемешанным слоем с фрагментами черепицы, костей, кусками древесного угля. Ниже находились обломки костей со следами воздействия огня, часть человеческой челюсти с коренными зубами, железные наконечники стрел, фрагмент украшения крышки в виде головы дракона, зерна какого-то растения [Там же, л. 51]. Выше крышки была найде-

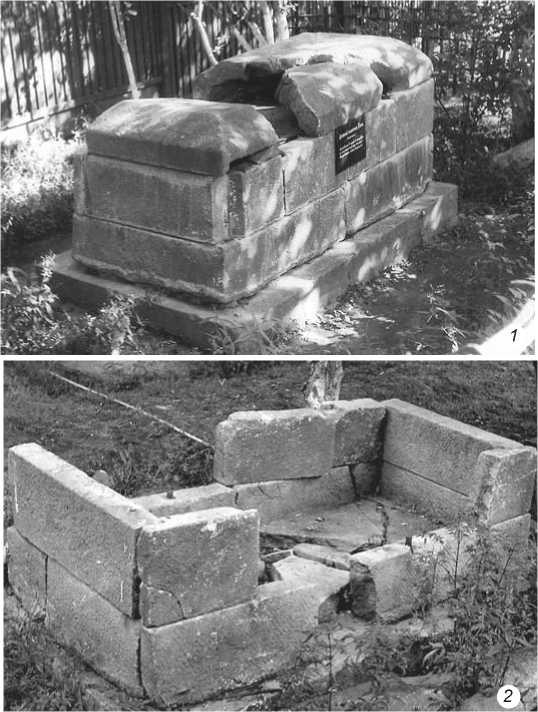

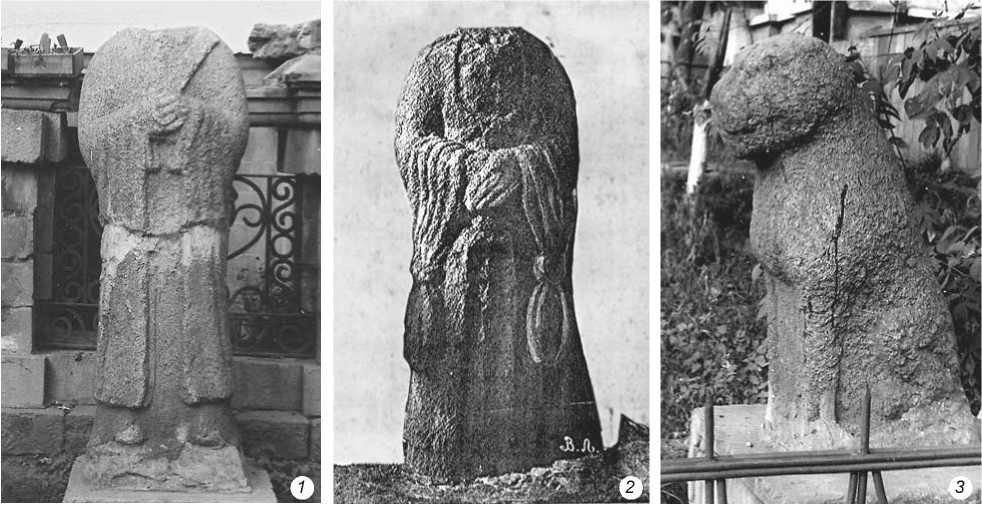

Рис. 4. Каменная гробница.

1 – гробница в собранном виде, когда экспонировалась возле Краеведческого музея им. В.К. Арсеньева (г. Владивосток); 2 – гробница без крышки (в боковых плитах видны железные штыри); 3 – схемы крепления плит, сделанные в дневнике Ф.Ф. Буссе; 4 – чертеж гробницы [Буссе, Кропоткин, 1908]; 5 – профиль крышки гробницы, приведенный в дневнике Ф.Ф. Буссе.

на часть человеческой челюсти и отдельно еще один коренной зуб. Возможно, эти останки человека попали туда в тот момент, когда грабители пытались вытащить содержимое гроба через отверстие. Увидев о статки кремации, они, вероятно, утратили интерес к гробнице.

Ф.Ф. Буссе подробно описывает каменный гроб: «По очистки полости гробницы оказалось: внутренняя полость в WSW несколько расширена, а именно здесь ширина 2 ф. 9 дюймов [83,5 см], я взял от ONO концы – 2 ф. 6 дюймов [61,1 см], длина могилы внутри стенок 6 ф. 8 д. [183 см], толщина вертикальных стенок 5 дюймов [10,25 см], глубина могилы 23 дюйма [57,5 см]. Стенки сделаны из правильно отесанных и хорошо сохранившихся плит, сложенных на известняки, которые также соединяли стенки прикрывающими камнями. Каждые две стенки WSW и ONO состоят из одной плиты, длинные же стенки состоят из двух ярусов, внизу один камень во всю длину, вверху же из 4 камней. Дно каждой стенки из одной плиты во всю длину» [Там же]. После разборки слоя, расположенного ниже второго яруса, оказалось, что углы крепятся за счет давления почвы снаружи (рис. 4, 2). Вверху все плиты скреплялись железными скобами. Каждая из них была положена на железный штырь в виде «бабочки» (рис. 4, 3), укрепленный в плите нижнего яруса. Ф.Ф. Буссе отмечает, что «это крепление сохраняет превосходно и надо было значительного усилия, чтобы выбить скобки и снять плиты. По швам видна чистая известь» [Там же, л. 52]. Дно гробницы представляло собой монолитную плиту с вертикальными боковыми гранями (рис. 4, 4). Гробница была поставлена на четыре плоских камня, под средней частью оказалась пустота, что и стало причиной ее разлома под давлением массы земли курганной насыпи. Вокруг нижнего яруса гробницы были плотно уложены большие камни, которые находились и под ней.

Для транспортировки каменной черепахи была вырыта дополнительная широкая траншея. В ней примерно в 3 м от изваяния были обнаружены уголь, ко сти свиньи и фрагменты черепицы, указывающие на еще одну могилу. Она находилась в кургане к востоку от каменной черепахи (см. рис. 3, 6 ). Раскопки этого кургана были запланированы на следующий год.

Через год оказалось, что О.В. Линдгольм привел в порядок двор мельницы, сравнял с землей все курганы [Буссе, 1894, л. 44]. Вследствие этого, прежде чем приступить к раскопкам новой могилы, надо было определить точное ме сто, где стояла каменная черепаха. Расположение могильной ямы удало сь установить по слою глины с углем, обломкам черепицы и костей. В траншее была обнаружена желтая глина, указывающая на границы могилы. Расширив траншею в северном направлении, Ф.Ф. Буссе выкопал яму 2 × 2 м, глубиной ок. 70 см. В земле встречались кости, черепица, уголь. На дне ямы обозначились шесть круглых черных пятен, состоявших из разложившихся остатков древесины (ямы от столбов). В плане они образовывали подтрапециевидную фигуру (западная сторона – 2,1 м, северная – 1,2 м, восточная – 2,2 м, южная – 1,8 м) [Там же] (см. рис. 3, 7). Ниже находилось нагромождение гальки с примесью желтой глины, а под ним – слой костей, угля и сажи (1,3 м). Расширение и углубление ямы не принесло результатов. Ф.Ф. Буссе пришел к выводу, что «на кургане, к востоку от черепахи, в древности стоял небольшой храм (мяо), крытый черепицею и украшенный узорными глиняными щитками, что доказывается как предметами, открытыми в 1893 году, так и признаками столбов, открытыми ныне в глине. Под этим мяо земля была разрыта, как видно из угля и костей, обнаруженных нынешнею раскопкою, но все эти признаки деятельности человека так неясны, так неопределенны, что ныне [нет] никакой возможно сти по ставить догадку о цели, имевшейся у древних обывателей при воздвижении обсуждаемого кургана» [Там же, л. 46].

Восстанавливая по описанию Ф.Ф. Буссе остатки второго захоронения, можно заключить, что платформа, на которой стояла каменная черепаха, располагалась на месте более ранней могилы. В 4 м к востоку от изваяния под слоем черепицы был обнаружен ряд баз от колонн. Могильное пятно, зафиксированное на материке, находилось на расстоянии 3,2 м от каменной черепахи (под базами от колонн). Его площадь составляла 4,5 м2. Скорее всего, под платформой, на которой была построена беседка ( мяо ), ранее существовала могильная яма, заполненная кремированными останками. Сверху эту яму закрыли камнями, а потом над ней было построено какое-то сооружение.

Ф.Ф. Буссе отмечает, что изваяние черепахи было изготовлено из крупнозернистого розового гранита. В примечании к отчету 1893 г. дается разъяснение: такой гранит, по заявлению горного инженера Д.Л. Иванова, находился вблизи с. Никольского в двух местах. Это щека р. Тудагоу (Раковка), несколько выше станции железной дороги, и Сал-тниковая гора на р. Оленевке вблизи д. Краснояров-ской, с южной стороны параллельно горному отрогу (правый берег Суйфуна), на котором стоял древний китайский город (Краснояровское городище). Там же приводятся размеры каменной черепахи: ширина по средине туловища 4 ф. 8 д. (146,3 см), по той же линии от вертикальной плиты до края с восточной стороны, где плита обломана, 1 ф. (30,4 см), с западной – 1 ф. 2 д. (36,5 см), расстояние от вертикальной плиты до заднего конца черепахи составляет 2 ф. 8 ½ д. (85,3 см), до начала первой шейной складки – 1 ф. 8 д. (54,9 см), ширина этой складки 6 д. (15 см), второй – 5 ½ д. (13,7 см), длина головы до носа 1 ф. 9 д. (57,9 см), а всей черепахи – 7 ф. 9 д. (240,8 см) [Буссе, 1893а, л. 53].

Вертикальная плита, поставленная на каменную черепаху, была сделана из сланца. Она сильно пострадала от времени, наружный слой разрушился на всей поверхности, в связи с чем иероглифы, кроме двух, расположенных в верхнем правом углу, не сохранились.

После раскопок изваяние черепахи было установлено в общественном саду. В 1895 г. его перевезли на станцию железной дороги с. Никольского и оттуда доставили до р. Иман. В конце августа 1896 г. изваяние переправили по р. Уссури до г. Хабаровска на теплоходе «Казак уссурийский» и установили перед музеем. Каменный гроб, обнаруженный в большом кургане, сначала был о ставлен на хранение управляющему мельницей, а позже доставлен в сад музея Общества изучения Амурского края в г. Владивостоке.

Следует упомянуть, что, когда Ф.Ф. Буссе пригласил на раскопки китайцев, они отказались принимать в этом участие, т.к. «весь инородческий мир оказывал почесть лицу, которое было захоронено возле черепахи. Когда был раскопан гроб, несколько китайцев совершили полное коленопреклонение и напевали молитвы, благоговейно кланяясь памятнику и обнаруженной гробнице. Каждая народность была уверена, что здесь похоронен какой-либо легендарный народный герой» [Буссе, 1894, л. 45].

Реконструкция погребального комплекса

Ф.Ф. Буссе, спасая от разрушения изваяние черепахи, обнаружил погребальный комплекс князя из чжур-чжэньского рода Ваньянь. В земляном кургане размерами 14 × 13 м, высотой 3 м находился каменный гроб с кремированными останками умершего, установленный на платформе из глины и плотно уложенных камней. Под его углы были подведены четыре плоских камня. Гробница имела следующие размеры: длину 227 см, ширину 112, высоту 150 см. Дно гробницы представляло собой монолит толщиной 20 см с вертикальными боковыми гранями; стенки – отесанные каменные плиты высотой 57,5 см. Последние скреплялись с основанием железными штырями диаметром 2,5 см, а между собой железными скобами в виде «бабочек», врезанных в камень. В углах плиты крепились друг к другу посредством специальных прямоугольных вырезов, находящихся на одной из сторон, куда вставлялась плита без выреза (см. рис. 4, 3 ). Гробница имела трапециевидную форму в плане. Исходя из этого, Ф.Ф. Буссе предположил, что она была ориентирована головной частью на юго-запад. Крышка гроба представляла собой монолит в форме усеченной пирамиды (см. рис. 4, 5 ). Внутренние стенки гробницы не имели следов воздействия огня, значит, умершего кремировали на стороне.

Во время сооружения кургана совершался похоронный обряд, который включал погребение с умершим животных, птиц и рыб. Над крышкой гроба была захоронена собака, выше – лошадь, ориентированная головой на юг. Обычай погребения умершего высо- кого ранга с конем существовал у чжурчжэней всегда [Воробьев, 1983, с. 129]. На том же уровне, где находился костяк лошади, но чуть западнее были обнаружены кости птиц и рыб, а также фрагменты глиняных рыболовных грузил, а немного выше – обломки костей и клыки свиньи. На о станках животных не обнаружены следы огня.

К югу от главного захоронения (Ваньянь Чжуна) была установлена каменная черепаха биси ( 赑屃 , bixi) со стелой «на пути духа» Ваньянь Чжуна (Эсыкуя), головой обращенная на юг. К востоку от нее находилась кумирня (площадь 2,5 × 2,5 м) с черепичной крышей, основание которой поддерживалось шестью деревянными колоннами.

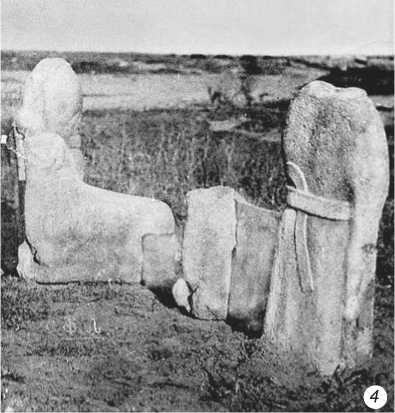

Одним из спорных моментов, связанных с погребальным комплексом Ваньянь Чжуна, является вопрос о наличии/отсутствии каменных статуй, которые традиционно устанавливались попарно «на пути духа» умершего. Их количество должно было соответствовать рангу покойного. В Истории династии Сун (цзю-ань 124, «Описания» 77, церемонии 27 (похоронные обряды) «Иноземные погребальные обряды и церемонии почитания памяти умерших; похороны сановников и т.п.») написано: «Перед могилами имеются каменные статуи баранов, тигров, столбы, всех по два, выше третьего разряда добавляются две статуи людей» (цит. по: [Линь Юнь, 1992, с. 41]). Предполагали, что перед могилой Эсыкуя (Ваньянь Чжуна) раньше были как минимум парные статуи гражданских чиновников, воинов, тигров, баранов (рис. 5) и два каменных столба [Там же].

Никто из русских исследователей погребального комплекса не упоминал, что возле изваяния черепахи находились каменные статуи. Скорее всего, к моменту обнаружения захоронения их там уже не было. Ф.Ф. Буссе писал, что когда он в 1866 г. первый раз посетил с. Никольское, то видел «два изваяния черепахи, могилу, украшенную тремя парами изваяний баранов, людей, колоннами» [Буссе, 1893б]. Позже это ошибочно трактовалось, будто Ф.Ф. Буссе видел каменную черепаху с изваяниями в составе одного погребального комплекса, хотя он писал о трех разных захоронениях: о двух с каменными черепахами и одном с парными статуями баранов, людей и колоннами. Через два года одну из этих черепах (уссурийскую) и еще одно погребение с каменными изваяниями людей и баранов описал и зарисовал И.А. Лопатин [1869]. В 1874 г. остатки статуй сфотографировал В. Ланин (рис. 5, 2 , 4 ). Позже о них было написано следующее: «От кладбищенской церкви на З идет древняя дорога примерно в 150 саж., от ее пересечения с трактом на с. Михайловское к З и от этой точки примерно в 100 саж. на юг находятся два кургана, южный курган значительно менее северного. На северном кургане заметна не глубокая яма; по свидетельству старожилов на этом

Рис. 5. Каменные статуи.

1 – чиновник; 2 – воин; 3 – лев; 4 – чиновник и бараны.

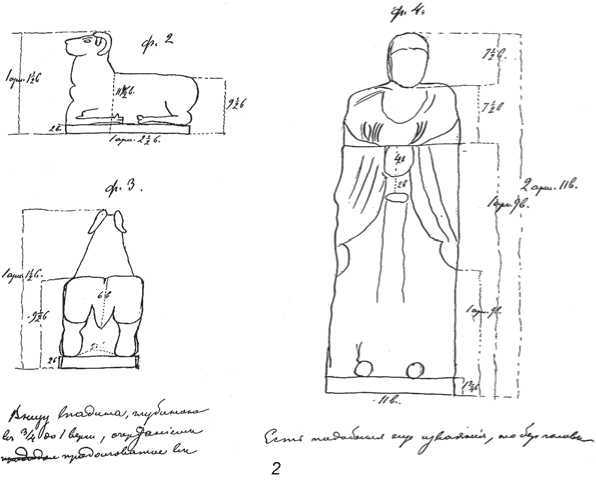

кургане и находились первоначально каменные фигуры: два барана, две собаки, два человека и медведь. Сообщил Ланин в 1897 г.» [Буссе, Кропоткин, 1908, с. 19] (рис. 6, 2 ). Принимая во внимание все имеющиеся данные об указанных каменных изваяниях, можно заключить, что их обнаружили не на могиле Ваньянь Чжуна. Хотя, судя по погребальному комплексу Ва-ньянь Сииня (?–1140, цзиньский сановник, двоюродный племянник Ваньянь Агуды), созданному в конце XII в. в Верхней столице чжурчжэньского государства Цзинь (г. Хуйнинфу, в настоящее время входит в состав района Ачэн г. Харбина) по приказу императора Ши-цзуна (1161–1189) [У Цзинь, 2012], они там должны были находиться (рис. 6, 1 ).

Как упоминалось ранее, стела в память Эсыкуя (Ваньянь Чжуна) была установлена после 1191 г., когда ему присвоили последний титул «кайфу итун-саньсы цзиньюань цзюнь мин и ван Ваньянь Чжун». Строительство новых могильных памятников крупным государственным деятелям империи Цзинь (таких как Ваньянь Агуда, Виньянь Сиинь и др.) было связано с политикой по возвеличиванию исторического прошлого чжурчжэней [Ларичев, 1974, с. 223; Головачёв, 2006]. Наряду с сооружением новых погребальных комплексов проводилась реконструкция старых мест захоронений. Возможно, именно с этим связаны остатки более раннего погребения, расположенного внутри платформы под изваянием черепахи. Прах умершего был перемещен в каменный гроб, и проведен обряд перезахоронения.

Заключение

На территории Приморья обнаружено довольно мало чжурчжэньских погребений – могильники Новицкое [Артемьева, 2018] и Краскинский [Болдин, Ивлиев, 1994]. Они не относятся к числу захоронений чжур-чжэней высокого ранга, в отличие от погребального комплекса Ваньянь Чжуна, который представлял собой уникальное сооружение, возведенное в честь прославленного деятеля императорского рода.

Воссоздание архитектуры данного комплекса стало возможным только благодаря дневникам Ф.Ф. Буссе. На основании этих источников удалось проследить особенности погребальных традиций, характерных для цзиньских родовых кладбищ XII в. Установлено,

Рис. 6. Намогильные скульптуры.

1 – могила Ваньянь Сииня ( фото из Музея пров. Цзилинь ); 2 – рисунки И.А. Лопатина [1869].

что каменный гроб не опускали в могильную яму. С кремированными останками покойного помещали предметы вооружения (наконечники стрел), пищевые продукты (зерна злакового растения), декоративные украшения крыши (фрагмент скульптурного изображения дракона и концевой диск). Известно, что особенно торжественными были похороны родовых вождей и членов богатых, влиятельных семей. Им в жертву приносили любимых слуг, служанок и оседланных коней, которых сжигали, а останки помещали в могилу. Похоронный обряд включал также захоронение в могильном холме свиней, собак, птиц. В могилу помещали сосуды с питьем. Весь этот торжественный церемониал носил название «варить кашу для умершего». Позднее от человеческих жертвоприношений отказались. Обычай хоронить с умершим коня существовал у чжурчжэней еще до создания государства. Своеобразной частью поминок был обряд сожжения пищи. Смысл этого, скорее всего, заключался в том, чтобы высвободить духа пищи, т.к. дух умершего может воспользоваться лишь духовной сущностью вещи [Воробьев, 1966, с. 63–64]. Судя по захоронению Ваньянь Чжуна, данные обычаи продолжали существовать и в государственный период, но к ним прибавились и новые ритуалы. Рядом с могилой стали устанавливать каменную черепаху со стелой на спине. Согласно летописным источникам, в Китае она называлась биси (赑屃, bixi), считалась одним из девяти мифологических детей дракона и символизировала счастье и долголетие. Когда хотели прославить правителей, выдающихся деятелей и увековечить память о них, на спину каменной черепахи устанавливали стелу с перечислением заслуг умершего, чтобы волшебная сила биси способствовала сохранению его великих достижений в веках [Чжан Жуйфэн, 2018, с. 43].

Вышеописанные особенности оформления мест захоронения людей возникли еще при династии Хань. Вокруг погребения Ваньянь Чжуна находились еще шесть могильных холмов, которые представляли собой родовое кладбище. В обряде захоронения, вну-

тренней планировке и особенностях архитектуры рассмотренного погребального комплекса прослеживается симбиоз заимствованных и собственных чжурчжэньских обычаев, подтверждая тот факт, что многовековые китайские традиции оказали значительное влияние на развитие культур различных народов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Считалось, что со смертью Ваньянь Дигуная (Эсы-куя) в 1148 г. Еланьская провинция начала постепенно терять свое первостепенное значение и превратилась в периферию [Ларичев, 1964, с. 634]. В настоящий момент есть убедительные доказательства того, что территория, куда он привел еланьское племя Ваньянь, стала окружным центром империи Цзинь, а позже здесь была основана столица чжурчжэньского государства Восточное Ся – г. Кайюань.