Погребальный отряд могильника Кюлялахти Калмистомяки в Северо-Западном Приладожье (по результатам археологических исследований 2006-2009 годов)

Автор: Бельский Станислав Викторович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: История

Статья в выпуске: 3 (124), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу погребального обряда могильника Кюлялахти Калмистомяки, исследованного Приладожской археологической экспедицией Музея антропологии и этнографии РАН в Лахденпохском районе Карелии в 2006-2009 годах. Рассмотрены история изучения средневековых древностей региона, особенности надмогильных сооружений, способов обращений с телами умерших, внутримогильные объекты, ориентировка погребенных, сделаны обобщающие выводы о характере памятника.

Карелия, средневековье, могильники, погребальный обряд

Короткий адрес: https://sciup.org/14750122

IDR: 14750122 | УДК: 902(653)

Текст научной статьи Погребальный отряд могильника Кюлялахти Калмистомяки в Северо-Западном Приладожье (по результатам археологических исследований 2006-2009 годов)

Во всех известных на настоящий момент могильниках, связываемых со средневековой коре-лой, представлен исключительно грунтовый обряд захоронения без каких-либо, по крайней мере различимых сейчас, наземных сооружений.

Принято считать, что могильники средневековой корелы занимают либо склоны возвышенностей, преимущественно южной ориентировки, либо их вершины [3; 41], [7; 86–87], [15; 188], [16; 55]. Но важнее то, что карельские грунтовые могильники эпохи Крестовых походов (XII–XIV века) и позднее размещались именно на невысоких возвышенностях в определенном типе ландшафта. Естественно, в этом случае могильник будет находиться либо на склоне, либо на вершине. Вполне вероятно, что так называемые могильники на склонах представляют собой всего лишь раскопанные части более крупных могильников, занимавших целый холм, в том числе и вершину.

Полевые наблюдения над топографией могильников, проведенные как на современной территории России, так и в Финляндии, позволяют сделать вывод о том, что выбор естественной возвышенности под будущее кладбище был определен далеко не случайными обстоятельствами. Во-первых, грунт должен быть достаточно мягким, чтобы была возможность выкопать яму такой глубины, которая позволит засыпать тело умершего. Во-вторых, во всех случаях с места могильника открывается вид на какую-либо водную поверхность – озера, реки или залива. Регулярное кладбище, естественно, было вынесено за пределы поселения, может быть, даже за водную преграду, хотя бы символическую, например за ручей. В-третьих, могильники расположены среди активно использовавшейся аграрной территории, многие из них найдены при распашке полей.

Все указанные выше черты в расположении могильников полностью соответствуют ситуа-

ции в Кюлялахти. В 1920-х годах местными крестьянами в центральной части холма, называвшегося Калмистомяки (буквально «погребальный холм»), возле несуществующей сейчас деревни Кюлялахти (Хиитольское сельское поселение, Лахденпохский район Карелии) был найден бронзовый крестообразный цепедержатель (8887; здесь и далее в скобках даны музейные номера артефактов, хранящихся в фондах Национального музея Финляндии). На берегу залива Ладоги у подножия холма был найден железный наконечник копья и рукоятка ножа, которые впоследствии были утрачены. В 1931 году на поле были найдены овальная карельская фибула типа С2/2 по Линтури [12; 92–93] и наконечник копья (9533:2). В 1928 году это место было обследовано Нильсом Клеве, а затем в 1933 году повторно Саккари Пяльси. В небольшом отчете, датируемом 28 октября 1933 года, последний описал местность и основные топографические ориентиры, благодаря которым в 2005 году удалось без особого труда обнаружить это место. Также он отметил, что на лугу, располагавшемся на вершине холма, находятся 30 западин, ориентированных по линии запад – восток, которые, по его предположению, могут быть могилами [2; 115, № 177], [16; 222].

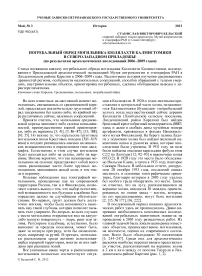

В послевоенный период никаких археологических работ здесь не производилось. Давно назревшая необходимость комплексных исследований погребальных памятников подвигла на проведение в 2005 году разведочных работ. Их главной задачей была локализация ранее известных объектов, преимущественно могильников, на местности, оценка их современного состояния. Всего было обследовано 30 памятников [1; 244–247]. Среди них для археологических раскопок наиболее перспективным представлялся участок, расположенный на вершине холма в 2 км к юго-западу от поселка Тиурула в Лах-денпохском районе Карелии (рис. 1, 2).

Рис. 1. Местоположение могильника Кюлялахти Калмистомяки

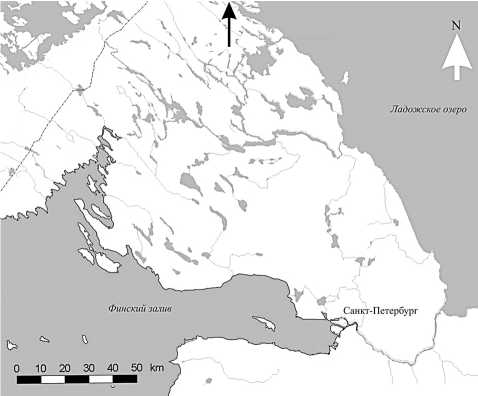

В 2006 году на холме Калмистомяки были проведены первые археологические раскопки силами Карельского и Североевропейского отрядов Музея этнографии и антропологии РАН при участии Университета Турку (Финляндия), имевшие разведочный характер. В 2007–2009 годах были произведены раскопки широкой площадью. За четыре года исследований общая вскрытая площадь могильника составила 426 м2 (рис. 2).

Рис. 2. Могильник Кюлялахти Калмистомяки. Топографический план

Общее количество открытых непотревоженных погребений составило 93 (91 ингумация и 2 кремации). Количество открытых погребений является наибольшим за весь период исследования карельских грунтовых могильников на территории Карельского перешейка и Северного Приладожья. Количество открытых погребений (51) с сопроводительным инвентарем – наибольшее из всех известных могильников, включая могильники Восточной Финляндии.

Кладбище было обнаружено на наиболее возвышенной и одновременно относительно плоской северо-западной части холма Калмистомя-ки (рис. 3).

Рис. 3. Вид на холм Калмистомяки с северо-запада

На холме Калмистомяки, несмотря на его чрезвычайно удобное положение, никаких долговременных строений не было, только С. Пяль-си упоминает кузницу, но ни ее фундамента на поверхности, ни каких-либо ее следов за время раскопок обнаружить не удалось. Из этих наблюдений прямо следует определенный вывод о том, что местные жители знали о существовании кладбища на этом месте и его старались существенно не трогать. На это же указывает и микротопонимия – само название холма Кал-мистомяки и мыса при впадении ручья в Ладожское озеро – Калмистонниэми (буквально «кладбищенский мыс»). Знание это могло существовать не только в силу устойчивой традиции, но и потому, что на поверхности были заметны могильные западины, ориентированные по линии запад – восток. С. Пяльси и местные жители довоенного периода видели не столько собственно могильные западины, сколько слегка заметные овальные каменные оградки над погребениями и несколько пониженные участки поверхности внутри них. Уникальность же ситуации состоит в том, что каждое последующее поколение жителей этих мест в Средневековье также видело, где находятся могилы погребенных предыдущего поколения, поскольку были видны оградки. Следовательно, при совершении каждого последующего захоронения место предыдущих не нарушалось. В некоторых случаях даже стенка оградки более старшего погребения могла быть использована как стенка следующего. Таким образом, образовывались отчетливые регулярные ряды захоронений (рис. 4).

В силу этих обстоятельств подавляющее большинство погребений могильника Кюлялах-ти, достоверно функционировавшего на протя- жении двух столетий, а может быть, и позднее, оказались ненарушенными.

Рис. 4. Вид на площадь могильника после расчистки погребений (центральная часть, раскопки 2007 года)

НАДМОГИЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МОГИЛЬНИКА КЮЛЯЛАХТИ

Принципиально важным открытием в рассматриваемом могильнике стало обнаружение многочисленных (всего 55) надмогильных сооружений, представляющих собой вытянутые, овальные в плане оградки из крупных валунов в один ряд, расположенные по периметру могильной ямы (рис. 5).

Рис. 5. Надмогильные сооружения из камня в центральной части могильника

По краям оградки, чаще всего юго-западному и северо-восточному, располагались более крупные камни, ограничивая таким образом место захоронения и придавая сооружению законченный вид. Иногда в качестве таких «ограничителей» или «торцевых» камней были использованы естественные скальные выходы. В подавляющем большинстве случаев оградки имели стандартные размеры – около 2 м в длину и 1–1,3 м в ширину по внешнему периметру. Складывающие их валуны залегали непосредственно под дерном, на минимальной глубине, края многих из них были заметны на современ- ной поверхности. Учитывая результаты раскопок в Кюлялахти, можно констатировать, что такой обряд погребения характерен для позднесредневекового населения Приладожской Карелии. На Карельском перешейке подобные сооружения пока не известны.

Надмогильные сооружения из камня на могильнике Кюлялахти зафиксированы над более чем половиной из раскопанных погребений. Они известны как над мужскими и женскими, так и над детскими могилами. По сути, такой погребальный обряд полностью соответствует так называемым жальничным захоронениям, широко распространенным в Новгородской земле и ряде сопредельных территорий.

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТЕЛОМ УМЕРШЕГО

Из 93 погребений могильника 91 представлено захоронением по обряду ингумации. Кремациями были только погребения № 2 (раскопки 2006 года) и № 92 (раскопки 2009 года). В каждом из случаев археологический контекст не позволяет однозначно и с полной уверенностью утверждать, что это именно погребения, а не сохранившиеся участки поселенческого слоя предшествующего периода. Кроме того, сохранившиеся по всей открытой раскопками площади каменные выкладки в виде сплошного горизонта мелких камней, среди которых было много со следами пребывания в огне, позволяют утверждать, что здесь до начала функционирования некрополя с ингумациями существовал могильник с трупосожжениями.

ГЛУБИНА МОГИЛЬНЫХ ЯМ

Глубина могильных ям является очень важным элементом погребальной обрядности могильника Кюлялахти. В подавляющем большинстве случаев она не превышает 0,5 м от современной поверхности, не изменившейся за прошедшие несколько веков. Это обусловлено близким к поверхности уровнем залегания твердых коренных пород. В этом случае возникает естественный вопрос о причинах, побудивших данный коллектив в позднем Средневековье выбрать именно этот холм для места кладбища. Очевидно, важным фактором послужили ландшафтные условия: господство над прилегающей долиной, ориентировка на водную поверхность залива Ладоги. Но, вероятно, не только это. В процессе раскопок могильника по всей его площади было обнаружено достаточно большое количество артефактов – бус и металлических изделий. Это позволяет утверждать, что здесь был могильник, где погребения совершались по обряду кремации. Вряд ли люди в XIV веке и позднее не обращали на это внимание в процессе использования этого места под уже свое кладбище. На наш взгляд, нельзя считать, что выбор холма Калмистомяки был продиктован только удобством его расположения в микроландшафте. Наоборот, с утилитарной точки зрения это место крайне неудобно, поскольку здесь весьма затруднительно выкопать относительно глубокую могильную яму для совершения погребения по обряду ингумации. Видимо, знание о нахождении здесь более раннего могильника было для данного населения весьма существенно.

ОСОБЕННОСТИ ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА КЮЛЯЛАХТИ

Из 91 погребения по обряду ингумации 47 были совершены в гробах, 4 (детских) – в колоде, выдолбленной из одного бревна. Гробы были сделаны из досок толщиной, видимо, до 2 см, длиной и шириной, естественно, в зависимости от пропорций тела умершего. В ряде случаев, например в погребении № 3, удалось установить, что гроб имел в плане трапециевидную форму с расширением в районе головы погребенного. В подавляющем большинстве случаев, и это, очевидно, была стандартная практика, гроб имел крышку. Все гробовища, за исключением, возможно, погребения № 79, были сделаны без использования гвоздей. Гробы, сделанные без гвоздей, углы которых скреплялись либо шипами, либо связывались берестяными лентами, являются очень характерными для погребальной обрядности именно православного населения Восточной Карелии. Эта черта археологически была прослежена при раскопках могильника Алозеро XVIII–XIX веков [9; 105]. Использование такой технологии скрепления углов, а также крышки гроба известно в Карелии по этнографическим материалам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕРЕСТЫ

Характерной чертой погребальной обрядности могильника Кюлялахти являлось выстилание дна гробовища берестой, а также покрытие ей тела умершего и даже покрытие гробовища с внешней стороны. В погребении № 1 фрагмент бересты был обнаружен на нагрудной подвеске. В погребении № 30 установлено, что тело погребенной было покрыто берестой, сохранившейся на артефактах. Та же ситуация установлена для погребений № 61 и 63, где также зафиксирован факт выстилания дна гробовища берестой. Очевидно, что это достаточно распространенная практика в погребальной обрядности данного могильника. Использование бересты в карельских грунтовых погребениях зафиксировано и в памятниках предшествующего периода. В одних из наиболее богатых могил № 1 и 3 в могильнике Кекомяки Т. Швиндт обнаружил большие фрагменты бересты на артефактах, окрашенных в красный цвет [15; 187]. Фрагменты бересты были найдены также в ряде погребений могильников Тууккала и Висулахти в районе Миккели [11; 51]. Такая особенность прекрас- но известна по этнографическим материалам различных народов лесной зоны.

В погребении № 30 между костяком и артефактами и дном гробовища в процессе расчистки и консервации в лабораторных условиях комплекса сложносоставной поясной подвески были обнаружены хорошо сохранившиеся листья березы. Очевидно, свежесрезанными ветками березы было также выстлано дно гробовища. Традиция выстилания дна гробовища ветками березы также хорошо известна по этнографическим материалам, а также в единичных случаях в погребениях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САВАНА

В некоторых случаях, преимущественно в женских погребениях, на бронзовых или серебряных украшениях или крупных железных предметах были зафиксированы следы текстиля (погребение № 1 – на бронзовой нагрудной привеске, № 3, 13 и 30 – на бусинах многобусинных височных колец, в последнем случае также и на железном «игольнике»). Следует предполагать, что тела погребенных были обернуты в материю, от которой сохранились маленькие фрагменты или только отпечатки на артефактах.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА УМЕРШЕГО

Во всех случаях, когда были расчищены даже минимально сохранившиеся кости, было возможно реконструировать положение тел умерших. В могильнике Кюлялахти все погребенные были расположены в вытянутом положении на спине. Руки в тех случаях, когда сохранялись кости плеча и предплечья, обычно были скрещены либо на груди, либо в районе таза. В двух случаях (в погребениях № 36 и 90) была зафиксирована ситуация, когда кисть правой руки оказалась возле черепа погребенного, то есть рука была согнута в локте. Исключением является погребение № 4 (детское), где руки были вытянуты вдоль тела, но здесь ребенок был буквально втиснут в короткую и узкую яму так, что кости таза и позвоночный столб оказались смещены в сторону грудной клетки. Поэтому такое положение рук могло оказаться случайным. Также в погребении № 19 кости правой руки были расположены вдоль тела, левой – в области таза. Здесь рука могла сместиться в процессе естественного разложения тела. Такая же ситуация зафиксирована для погребения № 25 и, возможно, № 78. Единственным достоверным исключением является очень хорошо сохранившееся погребение мужчины № 70, где руки были вытянуты вдоль тела. Но это погребение было безынвентарным и находилось на периферии некрополя.

ОРИЕНТИРОВКА ПОГРЕБЕНИЙ

Ориентировка тел погребенных относительно сторон света традиционно считается одним из важнейших культурообразующих элементов. Традиционно также принято считать, что для погребальных памятников Карелии и Восточнобалтийского региона в целом ориентировка погребенных, точнее, ее изменение в некоторый момент времени, является принципиальным моментом для понимания процесса христианизации и последовавших существенных культурных трансформаций. Для подавляющего большинства погребений могильника установлена юго-западная ориентировка (азимут от 240 до 260°). Западная или приближающаяся к западной ориентировка (азимут от 260 до 280°) установлена для погребений № 1, 3, 79, 84, 85 и 86. Естественно, границы между представленными выше значениями в ориентировках более чем условны. Единственным исключением для всего некрополя является погребение № 69, которое было ориентировано головой на северо-запад (азимут 302º). Но данное погребение, видимо, является потревоженным в процессе функционирования могильника, и, возможно, его кости были перемещены.

Таким образом, ориентировка погребенных в могильнике Кюлялахти очень стандартизирована: все значения расположены в западном секторе с большим тяготением к юго-западу. Это, несомненно, достоверное свидетельство очень устойчивой погребальной традиции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Могильник Кюлялахти Калмистомяки можно определить как кладбище при погостском центре северо-западной периферии Новгородской земли XIV века. До начала работ в Кюля-лахти наиболее крупным по количеству обнаруженных погребений являлся могильник Патья в Лапинлахти (ныне Ольховка) в центре Карельского перешейка.

На всей изученной площади могильника были расчищены отчетливые надмогильные сооружения из крупных валунов. Данный обряд ярко выражен в могильнике и находит аналогии в более южных районах Новгородской земли. Такие могильники особенно характерны для западных районов Новгородской земли, Ижорской возвышенности, Причудья, Полужья [8]. На Ижорском плато исчезновение какой-либо насыпи над погребениями фиксируется с конца XIII века [5; 118–153]. В этой связи обряд, зафиксированный в могильнике Кюлялахти, является по крайней мере синхронным подавляющему большинству жальников северо-запада Новгородской земли.

Список литературы Погребальный отряд могильника Кюлялахти Калмистомяки в Северо-Западном Приладожье (по результатам археологических исследований 2006-2009 годов)

- Бельский С.В., Хартанович В.И. Перспективы изучения могильников эпохи Средневековья в Северо-Западном Приладожье (оценка современного состояния)//Радловские чтения. СПб.: Изд-во МАЭ РАН, 2006. С. 244-247.

- Кочкуркина С.И. Археологические памятники корелы V-XV веков. Л.: Наука, 1981. 159 с.

- Кочкуркина С.И. Древняя корела. Л.: Наука, 1982. 215 с.

- Кочкуркина С.И. Корела и Русь. Л.: Наука, 1986. 143 с.

- Лесман Ю.М. Погребальные памятники Новгородской земли (проблемы синхронизации)//Археологическое исследование Новгородской земли. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. С. 118-153.

- Лесман Ю.М. Многобусинные височные кольца//Новгород и новгородская земля. Вып. 3. Новгород, 1990. С. 99101.

- Сакса А.И. Древняя Карелия в конце I -начале II тысячелетия н. э. Происхождение, история и культура населения летописной Карельской земли. СПб.: Нестор-история, 2010. 398 с.

- Спицын А.А. Курганы Ижорского плато в раскопках Л. В. Ивановского. Материалы по археологии России. Вып. 20. СПб., 1896.

- Хартанович В.И., Шахнович М.М. Материалы к изучению погребального обряда и краниологии населения Северной Карелии (могильник Алозеро)//Радловский сборник. СПб.: Изд-во МАЭ РАН, 2009. С. 104-109.

- Alenius T., Laakso V. Paleoecology and Archaeology of the Village of Uukuniemi, Eastern Finland//Acta Borealia. 23. Helsinki, 2006. P. 145-165.

- Lehtosalo P.-L. Rapukoristeisten solkien ajoituksesta//Suomen museo. Helsinki, 1966. S. 22-39.

- Linturi E. Ristiretkiajan eläinkoristeiset kupurasojet//Helsingin yliopiston arkeologian laitos. Moniste 24. Helsinki, 1980. 204 s.

- Nordman C. A. Karelska jаrnaldersstudier. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XXXIV:3. Helsingfors, 1924. 200 s.

- Saksa A. I. Rautakautinen Karjala. Studia Carelica Humanistica 11. Joensuu, 1998.

- Schwindt T. Tietoja Karjalan rautakaudesta ja sita seuraavilta ajoilta. Suomen muinaismuitoyhdistyksen Aikakauskirja XIII. Helsinki, 1893. 206 s.

- Uino P. Ancient Karelia. Archaeological studies. Helsinki, 1997. 426 s.