Погребение эпохи энеолита в горно-лесном Зауралье

Автор: Корочкова О.Н., Спиридонов И.А., Стефанов В.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения неординарного погребения эпохи энеолита на территории многослойного поселения Шайтанское 4-6, расположенного на берегу одноименного озера в Свердловской обл. В грунтовой могиле овальной формы размерами 1,6 х 0,56 х 0,2 м был похоронен индивидуум в возрасте 18-35 лет. Приводится детальное описание погребального инвентаря, включающего 60 предметов из камня: 3 необычно крупных ножа, сделанных из тонких плиток характерного кремнистого сланца, ближайшие выходы которого встречаются в Северном Казахстане и на Южном Урале; наконечник дротика, 19 наконечников стрел, 18 кремневых пластинок от вкладышевого орудия, шлифованный топор-тесло, комбинированное орудие на пластине, 2 плитки со следами использования и 15 бусин. Оригинальный состав находок - среди них имеются артефакты из сырья «южного» происхождения, а также данные изотопного анализа позволяют рассматривать исследованный объект как свидетельство высокой мобильности, тесных связей и интеграций населения лесного и степного Зауралья в IV-III тыс. до н.э. Энеолитический памятник, который представляют кроме погребения многочисленные артефакты, обнаруженные в слое - керамика разных культурных типов, каменные изделия, в т.ч. крупная серия наконечников стрел и несколько кремневых фигурок, можно трактовать как сложный объект археологического наследия, на территории которого производились, в частности, разнообразные обрядовые действия, ориентированные на поддержание внутренней консолидации коллективов.

Урал, энеолит, погребение, наконечники стрел, ножи, кремневая пластика, изотопы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146870

IDR: 145146870 | УДК: 903.531/.59(470.54)"634" | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.2.057-065

Текст научной статьи Погребение эпохи энеолита в горно-лесном Зауралье

Одними из ярких свидетельств кардинальных перемен в мировоззрении и образе жизни древнего населения горно-лесного Зауралья являются погребения.

Самые ранние из них относятся к IV–III тыс. до н.э. В настоящее время на данной территории известно немногим более десяти достоверных захоронений, поэтому каждый новый комплекс требует научного изучения.

Археология, этнография и антропология Евразии Том 51, № 2, 2023

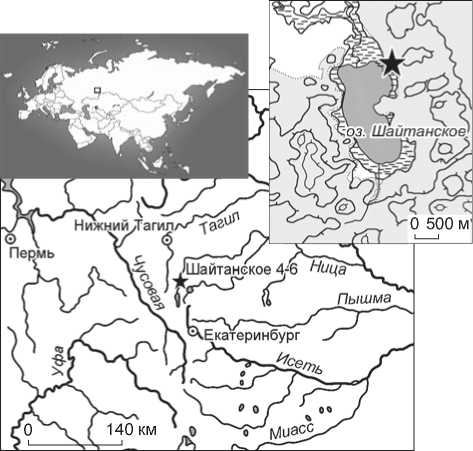

Рис. 1. Археологический памятник Шайтанское 4-6.

Подобное обилие наконечников не характерно для поселенческих коллекций. Эта особенность и наличие здесь захоронения свидетельствуют о сложном характере памятника, на территории которого происходили погребальные церемонии.

Описание погребения и сопроводительного инвентаря

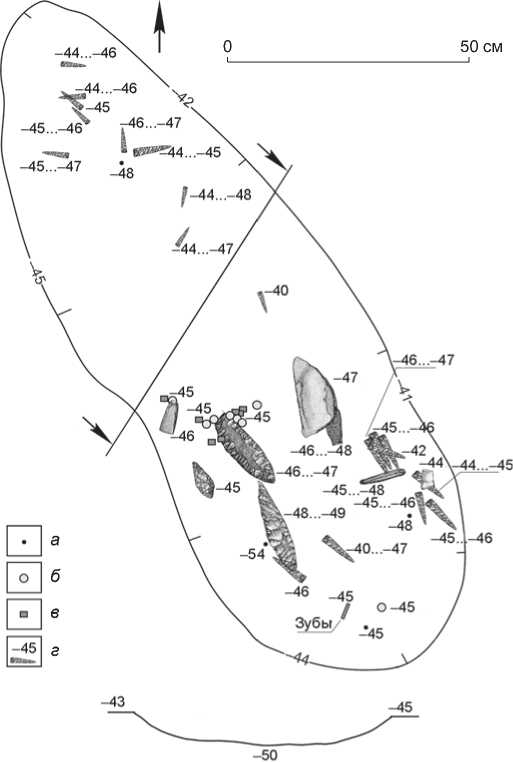

Погребение было устроено в яме овальной в плане формы, размерами по нижнему контуру 1,6 × 0,56 м, ориентированной по линии СЗ–ЮВ, углубленной в материк на 7–8 см (от древней поверхности – предположительно на 25 см) (рис. 2). Обнаруженные в ЮВ части ямы антропологические остатки – фрагменты зубов, находившиеся в анатомическом порядке, – были извлечены монолитом и в дальнейшем расчищены в лабораторных условиях антропологом Е.О. Святовой.

В центре внимания – погребение, обнаруженное при раскопках многослойного поселения Шайтанское 4-6 на северо-восточном берегу одноименного озера на территории Кировградско-го р-на Свердловской обл. (рис. 1), всего в 8–10 км к ЮВ от знаменитого Шигирского торфяника. Памятник открыт в 1989 г. С.Н. Погореловым, дополнительно обследовался в 1996 и 2003 гг. археологами Нижнетагильской социально-педагогической академии; стационарное изучение началось в 2020 г. под руководством И.А. Спиридонова и О.Н. Корочковой. Первые же раскопки показали, что погребение имеет высокий информативный потенциал. Культурный слой мощностью 0,5–0,8 м насыщен каменными предметами и керамикой (свыше 21 тыс. находок), относящимися к разным археологическим периодам – от неолита до раннего Средневековья. Основу коллекции составляют материалы энеолита и позднего бронзового века (черкаскульская культура). Энеолитический комплекс представлен керамикой шувакишского, липичинского и аятского типов. Особого внимания заслуживает одиночное погребение, находившееся в пределах площадки, которая по составу находок (большое количество отходов камнеобработки в виде первичных сколов, отщепов, чешуек, а также заготовка сырья, фрагментов керамики) в слое соответствует памятнику поселенческого типа. Остатки каких-либо других энеолитических объектов, за исключением нескольких пятен прокалов, не выявлены. Примечательно, что в раскопе площадью всего 128 м2 найдены более 170 наконечников стрел, в т.ч. 102 целых, а также 4 кремневые фигурки.

Рис. 2. План и разрез погребения. Поселение Шайтанское 4-6. а – отметка дна могильной ямы; б – бусина; в – вкладыш; г – артефакт, глубина залегания.

Отсутствие следов высокотемпературного воздействия на эмаль зубов, линз прокала, угля и кальцинированных костей позволяет предполагать, что погребение совершено по обряду ингумации. Отметим, что сырая кость, как и другой органический материал, в дерново-подзолистых почвах горно-лесного Зауралья, особенно в сформировавшихся на кислых интрузивных породах (граниты, гранодиориты), очень быстро разлагаются. Судя по местоположению останков и сопроводительного инвентаря, умерший был захоронен, скорее всего, головой на ЮВ. Сведенные челюсти указывают на то, что разложение мягких тканей происходило в ограниченном пространстве. Скорее всего, могила была засыпана грунтом или заложена кусками дерна вскоре после захоронения.

Зубы, как предположила Е.О. Святова, учитывая степень изношенности отдельных элементов их жевательной поверхности, принадлежали взрослому индивиду в возрасте 18–35 лет. Одонтологические расово-диагностические признаки указывают на наличие компонентов западного и восточного расового стволов. Зубная система находится в удовлетворительном состоянии; отсутствие кариозных поражений и линий эмалевой гипоплазии свидетельствует о том, что погребенный в детском возрасте не испытывал длительных физиологических стрессов (голо-дание/болезнь).

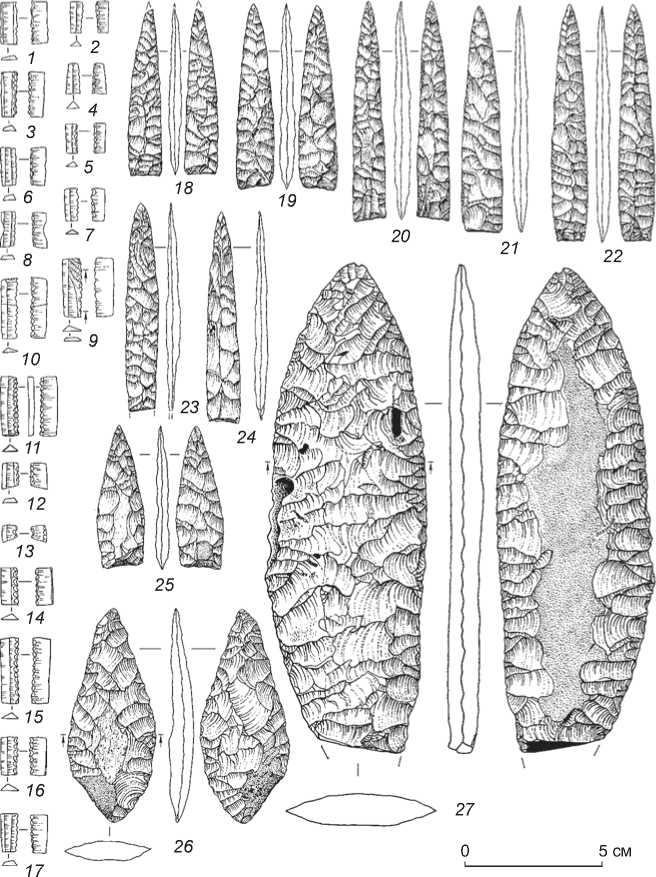

Сопроводительный инвентарь включал 60 каменных изделий: 3 массивных ножа, 19 наконечников стрел, 1 наконечник дротика, 18 вкладышей, 1 тесло, 1 комбинированное орудие, 15 бусин, 2 плитки со следами использования. В заполнении ямы были также два мелких отщепа и две кремневые чешуйки, попавшие туда, вероятно, случайно из разрушенного культурного слоя. Скорее всего, в могиле находились какие-то вещи из органического материала, но они, подобно костям скелета и костяному изделию с пазами для вкладышей, не сохранились.

В центре могилы обнаружены массивные ножи, шлифованный топор-тесло и наконечник дротика (рис. 2), кремневые вкладыши составного орудия (часть пластинок образовывала линию, о стальные располагались в беспорядке) и 14 бусин. Еще одна бусина находилась в зоне предполагаемого черепа. Наконечники стрел были рассредоточены по всей яме: два – в центре, десять – в СЗ части, семь – около ЮВ стенки. Рядом с последними зафиксированы поли-функциональное орудие на крупной пластине и фрагмент мелкозернистой шлифовальной плитки.

Вещи образуют весьма любопытный и неординарный замкнутый комплекс: одни из них находят многочисленные параллели в каменном инвентаре памятников горно-лесного Зауралья, другие резко выделяются по морфологическим признакам и сырью. Отсутствие в погребении керамики затруд- няет определение его хронологической и культурной принадлежности. Однако имеются достаточные основания для позиционирования исследованного объекта в рамках энеолита.

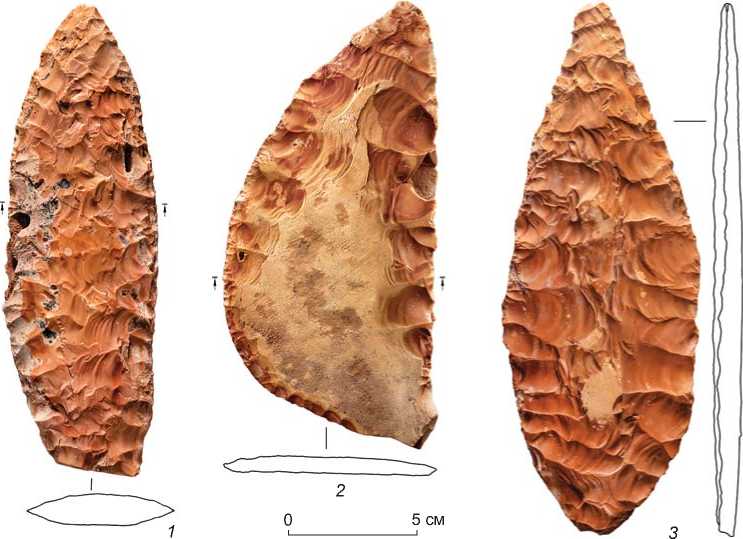

В составе погребального инвентаря обращает на себя внимание абсолютно не типичный для региона комплект из трех бифасиальных изделий, выполненных из кремнистых плиток светло-коричневого цвета слоистой структуры. Сырье, по заключению геологов*, явно неместного происхождения, тяготеет к выходам кремнистого сланца на Южном Урале, в Северном и Центральном Казахстане.

Нож № 1 (рис. 3, 10 ; 4, 3 ) - орудие пламевидной формы, самое крупное в серии. Размеры: длина 205 мм, ширина в средней части 76,6, толщина 11,7 мм. Одна сторона изделия практически полностью покрыта плоской крупнофасеточной ретушью, сохранились лишь небольшие «пятна» желтой желвачной корки со слабовыраженными продольными бороздками, которые появились в ходе предварительной шлифовки мелкозернистым абразивом. С противоположной стороны орудие обработано иначе: по контуру нанесена краевая приостряющая ретушь, углубление внутри вышлифовано. Окончательная доводка лезвийных кромок выполнена частично.

Нож № 2 (см. рис. 4, 1 ; 5, 27) - орудие иволист-ной формы с максимальным расширением в срединной части. Его длина более 170,7 мм (один конец обломан), ширина 57,0; толщина 12,5 мм. На одной стороне поверхность обработана сплошь аккуратной плоской ретушью, на другой – оформлена по краю краевой крупной ретушью, сохранился протяженный участок желвачной корки с едва заметными следами шлифовки.

Нож № 3 (см. рис. 4, 2 ; 6, 20 ) - орудие сегментовидной формы. Его длина 160,7 мм, ширина 80,3; толщина 6,5 мм. Одна из плоскостей обработана крупной краевой ретушью, частично сохранена желвачная корка, зашлифованная мелкозернистым абразивом. Лезвие оформлено по дуге крупной двусторонней приостряющей ретушью. Противолежащий край орудия оббит и немного притуплен крупной отвесной ретушью.

По мнению Л.Л. Косинской, изучившей описываемые ножи под бинокуляром, орудия № 2 и 3 не подвер-

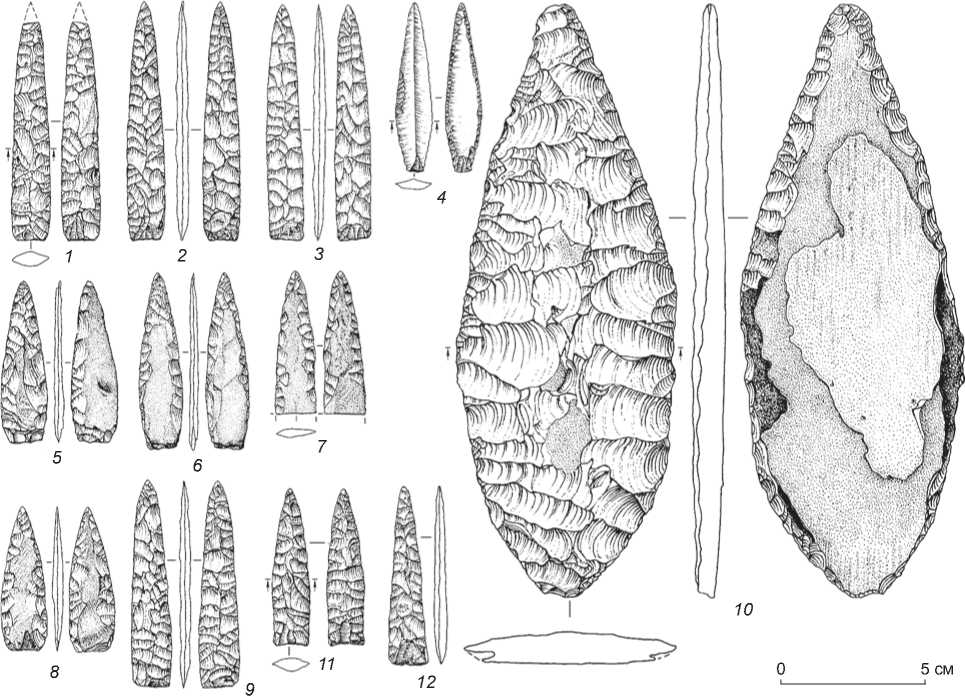

Рис. 3. Каменный инвентарь из погребения. Поселение Шайтанское 4-6. 1–9 , 11 , 12 – наконечники стрел; 10 – нож.

Рис. 4. Каменные ножи из погребения. Поселение Шайтанское 4-6.

Рис. 5. Каменный инвентарь из погребения. Поселение Шайтанское 4-6. 1–17 – вкладыши; 18–25 – наконечники стрел; 26 – наконечник дротика; 27 – нож.

гались длительной эксплуатации. Наличие на лезвийных кромках отдельных участков со следами выкрашивания может указывать на кратковременное (разовое?) использование. На ноже № 1 следы эксплуатации не выявлены.

Ближайшие аналоги описанных изделий имеются в материалах ботайской культуры Северного Казахстана [Зайберт, 2011, с. 230, рис. 2]. Казахстанскими коллегами они определены как копья или кинжалы для закалывания животных. Мы отнесли наши находки к категории ножей. Изделия, очень похожие на рассматриваемые в данной работе ножи № 1 и 2, но сделанные из другого сырья и интерпретированные как кинжалы, известны в поздненеолитических и энеолитиче-ских комплексах Барнаульско-Бийского Приобья (Усть-Иша, Шипуновское местонахождение) [Кирюшин, Кунгурова, Кади-ков, 2000, рис. 20, 21; Кирюшин, 2002, рис. 31, 32]. Сегментовидное орудие находит параллели в комплексах хвалынской культуры степного Приуралья [Моргунова, 2011, рис. 64].

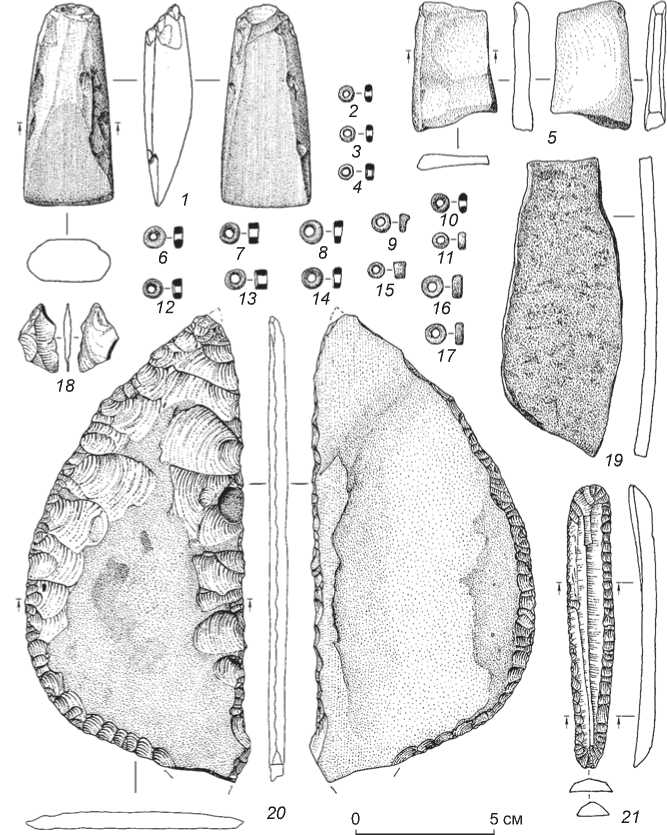

Шлифованное тесло (рис. 6, 1 ) – изделие трапециевидной формы, уплощенно-овальное в поперечном сечении, со слегка скошенной, выпуклой лезвийной кромкой. Грани нечеткие, местами скруглены, обух оббит. Орудие изготовлено из тонкозернистой породы светло-зеленого цвета, близкой к серпентинитам. Его длина 73,5 мм, ширина лезвия 33,0; обух 20 × 15 мм.

Топоры и тесла являются типичными атрибутами каменного инвентаря как памятников местных культур IV–III тыс. до н.э., так и синхронных памятников в лесостепном/степном Зауралье и Казахстане.

Комбинированное орудие на крупной пластине трапециевидного сечения (рис. 6, 21 ). Его длина 102,5 мм, толщина 5–6, наибольшая ширина 17 мм. Со спинки оформлено краевой ретушью по всему контуру. Изготовлено из темно-серой со светлыми прожилками, тонкозернистой высококремнистой породы. Судя по размерам и наклону ретуши, орудие предназнача-

лось для выполнения скребковых операций на различных материалах, а также использовалось в качестве ножа.

Наконечники стрел – 19 экз. (см. рис. 3, 1–9 , 11 , 12 ; 5, 18–25 ), из них незначительно повреждены лишь 3 изделия, о стальные – целые. На первый взгляд, бóльшая часть вещей сделана одним мастером. Наиболее многочисленны (14 экз.) наконечники из углистого кремнистого сланца, иволистной формы, с прямым или чуть скошенным основанием, удлиненной формы (54,3–85,3 мм при ширине 11,8–15,0 и толщине 3,7–6,0 мм), тщательно обработанные сплошной двусторонней ретушью (напр., см. рис. 3, 1–3 ). Еще четыре изделия (см. рис. 3, 5–8 ), выполненные на тонких (3–4 мм) сланцевых плитках, длиной 50–61 мм и шириной от 14,5 до 17,0 мм, имеют слегка зауженное прямое основание и обработаны с обеих сторон краевой ретушью.

Рис. 6. Каменный инвентарь из погребения. Поселение Шайтанское 4-6.

1 – тесло; 2–4 , 6–17 – бусины; 5 , 19 – плитки; 18 – отщеп (из культурного слоя); 20 – нож; 21 – орудие на пластине.

но с обеих сторон крупной плоской ретушью; подтреугольный насад частично подтесан, на одной из его широких плоскостей сохранились небольшие участки желвачной корки. Материал – углистый кремнистый сланец. Вполне типичная находка для энеолитических комплексов Зауралья.

Вкладыши – 18 экз. (см. рис. 5, 1–17 ). Выполнены из медиальных частей кремневых пластин треугольного или трапециевидного сечения, прямого профиля. Их длина от 6–9 до 22–24 мм, ширина 4,5–6,5; толщина 1,5–2,2 мм. Являлись частями какого-то составного орудия. Три пары пластинок подбираются друг к другу, общая длина составленных в одну линию вкладышей превышает 25 см. Изделия аккуратно ретушированы по одной боковой грани с обеих сторон или только с брюшка, ретушь тонкая краевая. О том, как могло выглядеть составное орудие, и о его назначении можно

В собрании выделяется наконечник, изготовленный на подтреугольной в сечении пластине светло-серого кремня, ланцетовидной формы, размерами 58,5 × 12,7 × × 4 мм, с брюшка обработанный краевой и непрерывной мелкой ретушью (см. рис. 3, 4). Со стороны спинки у него частично подработаны насад и небольшой участок на одной грани. Данный экземпляр, находившийся в СЗ части могилы в окружении девяти других наконечников, может относиться к колчанному набору.

Наконечники стрел из изучаемого погребения составляют комплект, интересный своей «стандартизи-рованностью», но отнюдь не самый многочисленный и оригинальный. Аналогичные находки известны в каменном инвентаре многих памятников периода энеолита Среднего и Южного Урала и сопредельных регионов. Подобные наконечники обнаружены в культурном слое памятника Шайтанское 4-6 (рис. 7, 2 , 6 ).

Наконечник дротика (см. рис. 5, 26) – изделие листовидной формы, целое, длиной 77,5 мм, шириной в средней части 32,2; толщиной до 9 мм, обработа- только догадываться.

Плитки со следами использования. Изделие № 1

представляет собой тонкую плитку мелкозернистого сланца серого цвета с темно-зелеными вкраплениями (см. рис. 6, 19). Следы работы слабо прослеживаютя только на одной узкой боковой грани. Длина предмета 107,7 мм, ширина 43,0; толщина 4,7 мм. Изделие № 2 – кварц-силицитовая сланцевая плитка оранжевого цвета с бурыми прожилками (см. рис. 6, 5). Боковые грани обломаны. На обеих плоских сторонах заметны следы продольных и круговых движений. Изделие использовалось, вероятно, для тонкой пришлифовки поверхности каких-то предметов. Его длина 47 мм, ширина 31, толщина 2,6–8,0 мм. Подобные артефакты типичны для инвентаря энеолитических памятников Среднего Зауралья, в т.ч. погребальных [Чаиркина, 2011, рис. 20].

Бусины – 15 экз. (см. рис. 6, 2–4 , 6–17 ). Изготовлены в виде коротких (2,5–4,9 мм) цилиндров диаметром 6,0–8,5 мм с отверстиями диаметром 2,7–3,6 мм, выполненными двусторонним сверлением. Материал – хлорит, широко распространенный на Урале ми-

5 cм

Рис. 7. Каменный инвентарь из культурного слоя поселения Шайтанское 4-6.

нерал. Каменные бусы/бусины очень редко встречаются в погребениях, тем более в культурных слоях энеолитических стоянок и поселений. Подобные украшения изготавливали, как правило, из кости и раковин, но в рассматриваемом погребении они, если и были, то из-за особенностей почвы не сохранились.

Интерпретация материалов

Как отмечено выше, мы склонны рассматривать исследованное погребение в контексте зауральских древностей эпохи энеолита. При отсутствии абсолютных дат (результаты радиоуглеродного датирования образцов пока не получены), убедительных стратиграфических наблюдений, керамики и каменных предметов, обладающих диагностирующими признаками, и, наконец, детального представления о комплексе разнотипных и разновременных памятников, приуроченных к одному участку побережья (Шайтанское 4-6 занимает площадь ок. 11 200 м2, из них вскрыто всего 128 м2), наше мнение основывается на аналогиях и косвенных данных.

О безусловной связи погребального объекта с одним из периодов заселения данного места свидетельствуют залегавшие в культурном слое каменные изделия, которые мало чем отличаются от предметов, находившихся в захоронении. Среди них отметим серию наконечников стрел из углисто-кремнистого слан- ца (целые (21 экз.) и сломанные (7 экз.) (см. рис. 7, 2, 6) ретушированные кремневые вкладыши (7 экз.) (см. рис. 7, 4, 5), шлифованные рубящие орудия, сланцевые шлифовальные плитки, в т.ч. со следами круговых движений (см. рис. 7, 7). Особый интерес вызывают неординарные находки - кремневые фигурки: три практически целые, еще одна представлена обломком (см. рис. 7, 1, 3). Обнаруженные на разных участках раскопа, они не имеют соответствий в погребальном инвентаре; примечательно в них другое - сырье. Две скульптурки выполнены на тонких плитках светлокоричневого кремнистого прослоя, покрытых желвачной коркой коричнево-белесого цвета (см. рис. 7, 3). Это тот же «неместный» материал, из которого изготовлены положенные в могилу массивные ножи [Корочкова, Спиридонов, 2021, с. 197].

Важно отметить, что других изделий из этого сырья в составе каменного инвентаря (более 12 тыс. экз.), даже среди обломков, отщепов, чешуек, нет. Возможность синхронизации крупноразмерных ножей и каменных фигурных изделий, к сожалению, немногое дает для определения хронологической позиции погребения, поскольку, во-первых, уральские скульптуры датируются в широком интервале - от мезолита до бронзового века, хотя их основная масса относится к эпохе энеолита [Сериков, 2011, с. 158-160]; во-вторых, на поселении Шайтанское 4-6 не установлена достоверная связь кремневых фигурок с каким-либо из выделенных по керамике культурно-хронологи- ческих комплексов. Речь может идти только о двух из них – неолитическом или энеолитическом, иные варианты (эпоха бронзы, ранний железный век, раннее Средневековье) обсуждению не подлежат.

В могиле не было керамики, но отсутствие в сопроводительном инвентаре сосудов – одна из особенностей погребальной практики населения Среднего Зауралья эпохи энеолита [Шорин, 1999, с. 45; Чаир-кина, 2011, с. 95, 119]. О такой специфике в эпоху неолита ничего не известно, т.к. погребальные объекты этого времени в данном регионе не выявлены. Для соотнесения захоронения на поселении Шайтан-ское 4-6 с определенным культурно-хронологическим горизонтом могли бы иметь значение, пусть и не решающее, отдельные фрагменты керамики, попавшие в могилу из разрушенного слоя, но их тоже не было.

Обломки сосудов различных неолитических типов составляют в коллекции очень небольшую группу – ок. 2 %. В энеолитическом собрании абсолютно доминирует керамика аятской культуры (более 51 % от общего количества), представительность других выборок оценивается как малая (шувакишский тип) и ничтожно малая (липчинский тип). Фрагменты нео-и энеолитической керамики относительно равномерно рассредоточены по вскрытой площади и не образуют заметных локальных скоплений. С учетом того, что по данным о количестве и планиграфии разнотипной керамики в раскопе невозможно установить точное время и конкретную принадлежность исследованного объекта, по нашему мнению, целесообразно ограничиться его эпохальной атрибуцией.

Индивидуальные захоронения в неглубоких ямах, размещенные на территории поселений, характерны для погребальной обрядности энеолитического населения не только горно-лесного Зауралья [Шорин, 1999, с. 41–56; Чаиркина, 2011, с. 95–103], но и многих других регионов. Погребения эпохи энеолита с богатым и разнообразным инвентарем на Урале редки, но не настолько, чтобы говорить об их исключительности. Например, на расположенном недалеко от Шайтанского озера памятнике Скворцовская Гора V в погр. 1 обнаружены ок. 400 целых и сломанных изделий из камня и кости [Чаиркина, 2011, с. 52–93]. Отсутствие в могилах сосудов – особенность зауральского энеолита. Трасологи, осматривавшие находки из шайтанского погребения и образцы кремневой скульптуры из слоя, допускают возможно сть использования при изготовлении некоторых предметов металлических ретушеров-отжимников [Корочкова, Спиридонов, 2021, с. 197]. Как известно, первые металлические изделия в Зауралье появляются именно в энеолите. Аналоги каменных предметов в материалах ботайской и хвалынской культур поддерживают относительную датировку погребения в рамках энеолита.

Характеризуя погребальную практику энеолити-ческого населения Зауралья и сопредельных территорий, исследователи отмечают среди присущих ей особенностей использование охры и важную роль огня в ритуалах [Шорин, 1999, с. 49; Чаиркина, 2011, с. 95]. В шайтанском погребении проявления этой специфики не зафиксированы. Не было в нем и вполне обычных для энеолитических комплексов каменных каплевидных подвесок, шлифованных наконечников стрел с продольным желобком на пере, наконечников с боковой выемкой или «рыбковидной» формы. Напротив, в указанном погребении находились артефакты, не имеющие прямых соответствий в инвентаре других энеолитических захоронений, – крупные ножи и комплект микропластинок-вкладышей составного орудия. Вообще на Урале вкладышевые ко стяные изделия – наконечники, кинжалы, ножи – представлены в большом количестве (стоянка Талицкого, Шигирский торфяник, пещера в Камне Дыроватом, Лобвинская пещера и др.), но все они относятся к более ранним эпохам – палеолиту, мезолиту, неолиту.

Приведенные данные, строго говоря, нельзя считать безусловными доказательствами энеолитическо-го возраста шайтанского погребения, но они подводят к оценке данного варианта его эпохальной датировки как более предпочтительного. Не вдаваясь в детали дискуссии о хронологии зауральского энеолита [Шорин, 1999; Чаиркина, 2005, 2011; Епимахов, Мосин, 2015; Чаиркина, Кузьмин, 2018; Шорин, Шорина, 2021], определим его временные границы в интервале IV – первая половина III тыс. до н.э. Вопрос о культурной принадлежности исследованного на Шайтан-ском озере погребального объекта остается открытым. Здесь важно подчеркнуть позицию рассматриваемого комплекса в рамках энеолита и обширной ассоциации культур Зауралья и Северного Казахстана, объединенных общими знаковыми системами, которые воплощены, в частности, в погребальной обрядности, символике и орнаментике.

Заключение

Одиночное захоронение с богатым сопроводительным инвентарем, совершенное на территории поселения, пополнило скудную базу источников по погребальной обрядности населения Среднего Зауралья эпохи энеолита. В распоряжении специалистов оказался оригинальный комплекс, свидетельствующий о формировании в IV–III тыс. до н.э. новой символической системы. Немногочисленность погребений и их заметная вариативность указывают на процессы становления такой системы. Отсутствие больших некрополей, подобных известным в лесном и лесостепном Притоболье (Второй Перейминский, на Большом Андреевском озере, Чепкуль-20, Бу-зан-3, Дуванское XVII, Верхняя Алабуга и др.), можно, вероятно, связывать со спецификой зауральского культурогенеза.

Период позднего атлантика – это время серьезных ландшафтно-климатических перемен, обусловивших заторфовывание озер горно-лесного Зауралья, которое вызвало существенное сокращение пищевых ресурсов и, как следствие, отток групп населения в соседние районы Приуралья и Западно-Сибирской равнины, обострение межгрупповой конкуренции за промысловые территории. В этих условиях разнообразные ритуалы, в т.ч. погребальные, проводившиеся на специальных культовых площадках, в гротах, на пещерных святилищах и поселениях, по-видимому, выполняли важную роль в поддержании внутригрупповой консолидации. Не исключено, что многочисленные наконечники стрел на памятнике Шайтанское 4-6 также представляют символическую сферу деятельно сти обитавших здесь коллективов.

Наличие в составе погребального инвентаря массивных ножей и кремневых статуэток вызывает вопрос об их происхождении: эти находки являются результатом движения вещей или людей? Ответ подсказывают результаты изотопного анализа, выполненного на базе ЦКП «Геоаналитик» (Институт геологии и геохимии УрО РАН). Изотопные отношения стронция 87Sr/86Sr в образцах эмали зубов из погребения (0.710093) заметно отличаются от фоновых отношений биодоступного стронция из окрестностей Шайтанского озера: трава, взятая на участке в непосредственной близи от раскопа, – 0.709053, раковины моллюсков из озера – 0.708562. Эти значения позволяют предполагать, что индивидуум, останки которого обнаружены в рассматриваемом захоронении, по происхождению связан с местностью, отличавшейся по геохимическому фону и/или особенностям геологического строения подстилающих пород от территории, прилегающей к Шайтанскому озеру. Предварительные данные распределения изотопных отношений стронция 87Sr/86Sr в водотоках и водоемах южной части Челябинской и Оренбургской обл., находящихся в диапазоне 0.70985–0.71588 [Епима-хов и др., 2021], с известной долей вероятности могут указывать на степное (в рамках Восточно-Уральской структурно-формационной мегазоны) происхождение индивидуума, погребенного на поселении Шай-танское 4-6. Это предположение нуждается в проверке, но нельзя не отметить, что оно вполне согласуется с другими данными о высоких темпах интеграции и мобильности в пределах обширной общности культур эпохи энеолита Зауралья, Западной Сибири и Северного Казахстана.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 22-28-00066.

Список литературы Погребение эпохи энеолита в горно-лесном Зауралье

- Епимахов А.В., Анкушев М.Н., Анкушева П.С., Киселева Д.В., Чечушков И.В. Предварительные результаты анализа изотопов стронция в рамках изучения мобильности населения бронзового века Зауралья // Геоархеология и археологическая минералогия. – 2021. – Т. 8. – С. 11–17.

- Епимахов А.В., Мосин В.С. Хронология зауральского энеолита // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2015. – № 4 (31). – С. 27–36.

- Зайберт В.Ф. Ботай. У истоков степной цивилизации. – Алматы: Балауса, 2011. – 480 с.

- Кирюшин Ю.Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2002. – 294 с.

- Кирюшин Ю.Ф., Кунгурова Н.Ю., Кадиков Б.Х. Древнейшие могильники северных предгорий Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2000. – 117 с.

- Корочкова О.Н., Спиридонов И.А. Новые находки кремневой пластики в горно-лесном Зауралье // КСИА. –2021. – № 264. – С. 193–200.

- Моргунова Н.Л. Энеолит Волжско-Уральского междуречья. – Оренбург: Оренбург. гос. пед. ун-т, 2011. – 220 с.

- Сериков Ю.Б. О своеобразии кремневой скульптуры Урала // Челябинский гуманитарий. – 2011. – № 1 (14). – С. 146–161.

- Чаиркина Н.М. Энеолит Среднего Зауралья. – Екатеринбург: УрО РАН, 2005. – 313 с.

- Чаиркина Н.М. Погребальные комплексы эпохи энеолита и раннего железного века Зауралья (по материалам погребально-культовой площадки Скворцовская Гора V). – Екатеринбург: УрО РАН, 2011. – 224 с.

- Чаиркина Н.М., Кузьмин Я.В. Новые радиоуглеродные даты эпохи мезолита – раннего железного века Зауралья // Урал. ист. вестн. – 2018. – № 2 (59). – С. 124–134.

- Шорин А.Ф. Энеолит Урала и сопредельных территорий: проблемы культурогенеза. – Екатеринбург: УрО РАН, 1999. – 181 с.

- Шорин А.Ф., Шорина А.А. Энеолитический комплекс памятника археологии «Кокшаровский холм – Юрьинское поселение»: начало эпохи энеолита в Зауралье // РА. – 2021. – № 3. – С. 37–51.