Погребение пазырыкской культуры на могильнике Ханкаринский Дол (Северо- Западный Алтай)

Автор: Дашковский П.К., Усова И.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 (47), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования кургана пазырыкской культуры на могильнике Ханкаринский Дол в Северо-Западном Алтае. Особенности погребального обряда и инвентаря, а также результаты радиоуглеродного анализа позволяют датировать некрополь IV-III вв. до н.э. Особое внимание уделяется анализу погребального обряда и реконструкции уникального женского головного убора с зооморфными аппликациями и навершиями, который существенно дополняет материалы по костюмному комплексу кочевников Центральной Азии скифо-сакского периода.

Погребальный обряд, кочевники, пазырыкская культура, алтай, реконструкция, головной убор

Короткий адрес: https://sciup.org/14522874

IDR: 14522874 | УДК: 903.531

Текст научной статьи Погребение пазырыкской культуры на могильнике Ханкаринский Дол (Северо- Западный Алтай)

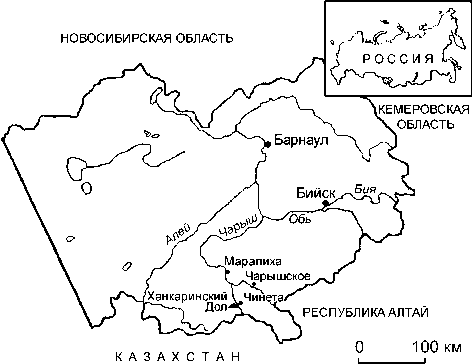

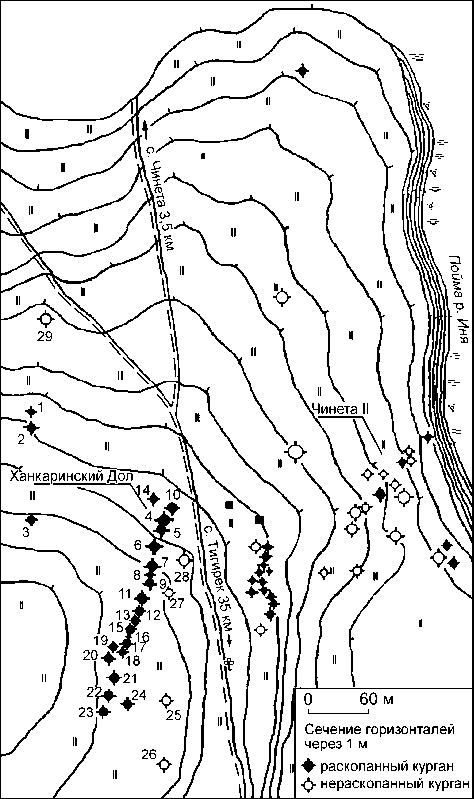

Начиная с 2001 г. Краснощековская археологическая экспедиция Алтайского государственного университета под руководством П.К. Дашковского исследует комплекс памятников в окрестностях с. Чинета Крас-нощековского р-на Алтайского края (рис. 1). В пределах археологического микрорайона раскопано более 40 объектов пазырыкской, тюркской, сросткинской и кыргызской культур. Известны здесь и памятники эпохи верхнего палеолита [Дашковский, Кунгуров, 2003]. Могильник Ханкаринский Дол расположен на второй надпойменной террасе левого берега Ини (левый приток Чарыша) в 1,2 км к юго-юго-востоку от с. Чинета (рис. 2). Курганы сгруппированы в две «цепочки» по линии Ю–С с незначительными отклонениями (рис. 3). В настоящее время на памятнике зафиксировано 29 объектов. Не исключено, что курганов на могильни- ке больше, но из-за мощного гумусного слоя их можно обнаружить только в процессе зондирования грунта металлическим щупом и вскрытия сплошным раскопом значительной площади. Именно такая методика и применялась при изучении погребальных сооруже-

Рис. 1. Расположение могильника Ханкаринский Дол в Алтайском крае.

Рис. 2. План могильников Ханкаринский Дол и Чинета II.

Рис. 3. Могильник Ханкаринский Дол после зачистки насыпей.

Рис. 4. Насыпи курганов 15 и 16.

ний пазырыкской культуры. Полученные результаты частично опубликованы [Дашковский, Тишкин, Тур, 2005; Дашковский, Тишкин, 2006; и др.]. Среди объектов рассматриваемого памятника особый интерес представляет курган 15, исследованный в 2008 г.

Анализ погребального обряда и инвентаря

Курган 15 находился в центральной части некрополя. Диаметр сооружения, по окружности которого зафиксирована кольцевая каменная выкладка-крепида, составил с С на Ю 14 м, а с З на В 14,25 м. Высота кургана, сложенного из камней в один – четыре слоя, достигала 0,75 м. Южную его полу перекрывало сооружение 16 (рис. 4).

Под каменной насыпью обнаружена могильная яма подпрямоугольной формы, ориентированная длинной осью по линии ЗСЗ–ВЮВ. Ее размеры 3,85×3,05×

×2,4 м. В могиле выявлены о статки деревянной конструкции (рамы?), перекрытой продольными деревянными плахами. Внутри нее находился настил.

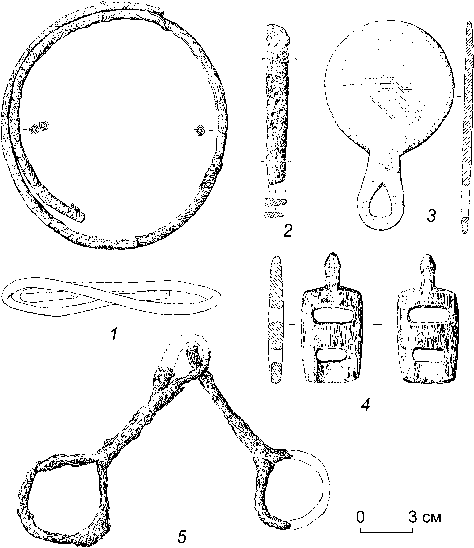

У южной стенки рамы (?) на деревянном настиле обнаружен скелет женщины 35–40 лет* (рис. 5). Умершая была погребена в скорченном положении на правом боку, головой на ВЮВ. У северной стенки могилы зафиксировано сопроводительное захоронение лошади, которая была уложена на живот с подогнутыми ногами и ориентирована головой, так же как и человек, на ВЮВ. Между зубами животного обнаружены фрагменты железных удил (рис. 6, 5 ), а в районе ребер – костяная подпружная пряжка (рис. 6, 4 ).

Из сопроводительного инвентаря в погребении найдены развал керамического сосуда, остатки «жерт-

Рис. 5. Погребение в кург. 15.

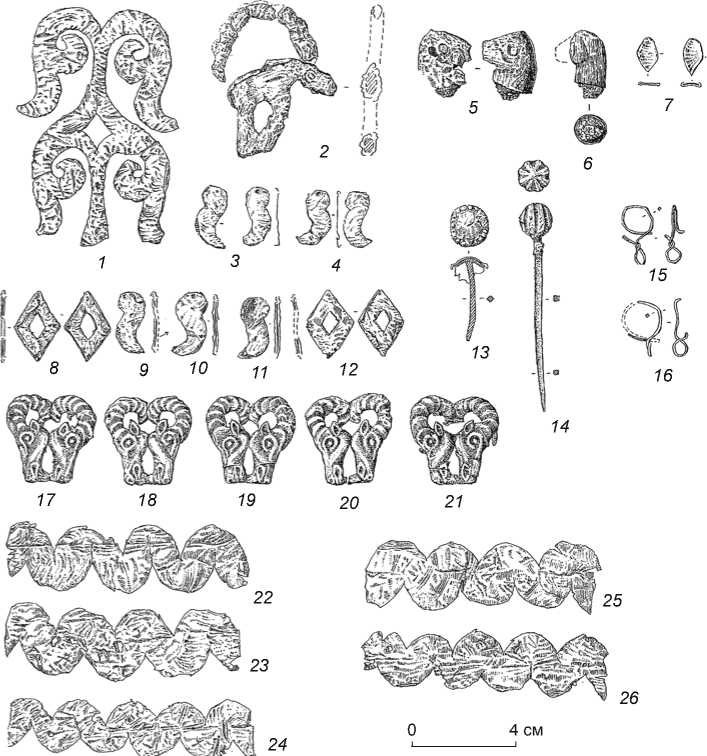

ставлены двумя формами: «запятой» (6 экз. длиной 1,8–2,1 см, шириной 0,9 см) и ромбом с ромбовидным отверстием в центре (2 экз. длиной 2,5 см, шириной 1,7 см). На ромбах имеется по четыре отверстия для пришивания, на «запятых» – по одному. Исходя из четкого размещения нашивок в области шеи, можно предположить, что они симметрично нашивались на ворот одежды в комбинации из трех «запятых» и одного ромба. В районе черепа зафиксированы остатки уникального головного убора в виде черного органического пятна и аппликаций из золотой фольги (рис. 7, 17–26 ).

Могильник Ханкаринский Дол маркирует северо-западную границу распространения памятников пазырыкской культуры на Алтае. Раскопанные курганы 4–13, 16–22

Рис. 6. Погребальный инвентарь из кург. 15.

1 – бронза, золото; 2 , 5 – железо; 3 – бронза; 4 – кость.

венной пищи» (кости овцы), железный нож (рис. 6, 2), бронзовое зеркало (рис. 6, 3). Под правой малой берцовой костью погребенной обнаружено каменное изделие, которое лежало в пятне черной минеральной краски, по цвету и структуре соответствующей краске с парика женщины. Возможно, этот предмет служил для растирания косметической краски. В районе шеи погребенной найдены бронзовая гривна (рис. 6, 1), две серьги (рис. 7, 15, 16), восемь нашивок, выполненных из золотой фольги (рис. 7, 3, 4, 8–12). Последние пред- этого памятника датированы радиоуглеродным методом и на основе анализа погребального обряда в пределах IV – начала III в. до н.э. [Дашковский, Тишкин, 2006; Тишкин, Дашковский, 2007; и др.]. О принадлежности кург. 15 к пазырыкской культуре свидетельствуют не только его расположение в центральной части «цепочки» раскопанных объектов и особенности погребального обряда, но и состав сопроводительного инвентаря. Так, бронзовое зеркало с каплевидной петлей, серебряные (?) восьмеркообразные серьги, железные однокольчатые удила и нож, костяная подпружная пряжка с двумя овальными вырезами и выступающим язычком, железные заколки, покрытые золотой фольгой, имеют широкие аналогии в памятниках пазырык-ской культуры Центрального и Юго-Восточного Алтая V–III вв. до н.э. [Кубарев, 1987, с. 31–32, 39–41, 90–91; 1992, с. 29–31; Кирюшин, Степанов, Тишкин, 2003, с. 78–84; и др.]. Возможно, время сооружения кург. 15 ближе к IV в. до н.э. Об этом можно судить, например, по наличию в погребении достаточно массивной бронзовой гривны, обложенной золотой фольгой. Такого типа изделия показательны для пазырыкской культуры [Кубарев, 2005] и датируются в пределах второй половины VI–IV в. до н.э. [Степанова, 2001, с. 92].

Пазырыкские памятники Северо-Западного Алтая, как и ряд объектов в бассейне средней Катуни, П.И. Шульга [2003, c. 115–116] предложил отнести к третьему типу погребений, названному сентелекским. К нему автор причислил 38 объектов, из которых 14 находились в рассматриваемом регионе, 21 – на средней Катуни и 3 – в Центральном Алтае. Кроме того, исследователь разделил погребения сентелекского типа на две группы (по Чарышу и Катуни) и указал на возможность в перспективе выделить локальный вариант пазырыкской культуры.

Материалы, полученные при исследовании могильника Ханкаринский Дол, позволяют рассматривать осо-

Рис. 7. Украшения из кург. 15.

1 – 4 , 7 – 12 , 17 – 26 – золото; 5 – дерево, золото; 6 – дерево; 13 , 14 – золото, железо; 15 , 16 – серебро (?).

бенности погребального обряда пазырыкской культуры в разных районах ее распространения. Среди важных признаков погребений сентелекского типа П.И. Шульга [Там же, с. 115] отметил почти полное отсутствие сопроводительных захоронений лошадей. Между тем на могильнике Ханкаринский Дол в 14 из 21 раскопанного кургана они есть. Если эти погребения добавить к ранее учтенным исследователем 14 курганам, то из 35 объектов в 15 (42,8 %) достоверно отмечен факт сопроводительных захоронений лошадей. Таким образом, указанный признак имеет более широкое распространение в данном районе, чем на синхронных памятниках средней Катуни. Более того, он очень близок к аналогичному показателю, зафиксированному в погребениях на территории основного расселения пазырыкцев в Юго-Восточном и Центральном Алтае [Тишкин, Дашковский, 2003а, с. 146–147].

Другая особенность, выделенная П.И. Шульгой [2003, с. 115] для указанной группы памятников, – преобладание парных и коллективных погребений – также нуждается в уточнении. Среди исследованных курганов на могильнике Ханкаринский Дол только в одном случае (кург. 5) зафиксировано парное захоронение. Не является исключительным для «сентелек-ской группы памятников» и ряд других признаков, отмеченных П.И. Шульгой [Там же, с. 115–116]: наличие кольцевых выкладок по окружности кургана, юго-восточная и восточная ориентация умерших, отсутствие балбалов, разнообразие внутримогильных конструкций, наличие углей в заполнении могил, кольцевые насыпи с не заложенной камнями серединой. Указанные признаки погребального обряда, хотя и в разной степени, но известны по могильникам па-зырыкской культуры в других районах Алтая [Кубарев, 1987, 1991; Тишкин, Дашковский, 2003а; Кирюшин, Степанов, Тишкин, 2003; и др.], что признает и сам ученый [Шульга, 2003, с. 116].

Вопрос о культурно-хронологическом разграничении памятников пазырыкской культуры один из наиболее сложных и дискуссионных и требует от- дельного рассмотрения. Достаточно указать на выделение тыткескеньского локального варианта [Тишкин, Дашковский, 2003б; Степанова, 2004]. В этой связи следует обращать особое внимание как на исторический, так и на методологический аспект таких изысканий. В противном случае при культурнохронологических построениях исследователи часто одну и ту же источниковую базу (например, памятники кара-кобинского типа) пытаются интерпретировать как отдельную археологическую культуру, самостоятельную группу памятников, локальный вариант и как тип погребений. В этой связи представляется не совсем оправданным использование одних и тех же признаков для обоснования типа погребений, распространенного в разных районах Алтая, и указания на возможность в перспективе выделить локальный вариант культуры [Шульга, 2003, с. 116].

В то же время памятники пазырыкской культуры Северо-Западного Алтая, безусловно, обладают определенным своеобразием (отсутствие устойчивых внутримогильных конструкций в виде сруба, преобладание рам, наличие заплечиков, высокий процент вторичных захоронений, обильное использование золотой фольги при изготовлении одежды и головных уборов и др.). Однако для обоснования выделения на данной территории локального варианта пазырыкской культуры [Там же] требуется накопление более репрезентативной источниковой базы.

Описание и реконструкция головного убора

В археологических памятниках кочевников Южной Сибири и Центральной Азии головные уборы, изготовленные из органических материалов, сохраняются

Рис. 8. Остатки головного убора в погребении кург. 15.

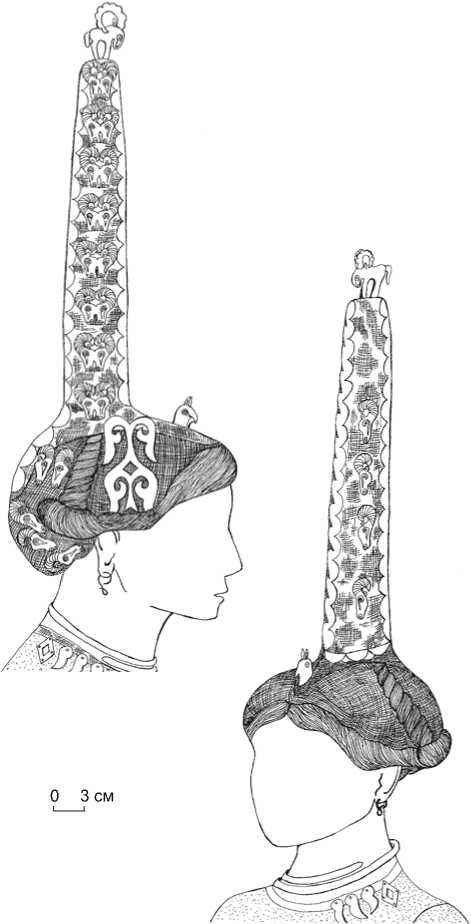

исключительно редко. В большинстве случаев только наличие золотых аппликаций в непотревоженном виде на остатках головного убора позволяет восстановить его конструкцию и форму. В этой связи остановимся более подробно на головном уборе из кург. 15 могильника Ханкаринский Дол (рис. 8).

Высота зафиксированного головного убора достигала 35,5 см. По передней и задней кромкам навершия крепилась золотая фольга в форме волнообразных полосок (см. рис. 7, 22 – 26 ), длина которых составляла соответственно 30 и 37,5 см. Задняя полоска переходила с навершия на нижнюю часть убора-парика (рис. 9). При сгибе орнамента по продольной линии образовывался ряд округлых фестонов (длина 2 см, ширина 0,9 см), симметрично расположенных относительно друг друга.

На правой стороне головного убора, в его нижней части по центру находился орнамент из листового золота длиной 8,7 см, шириной 5,8 см (см. рис. 7, 22–26 ). Основной его мотив растительный. Здесь также представлены другие мотивы, характерные для изобразительного искусства кочевников скифского времени Алтая: «запятая», пальметка, розетка, «олений рог» [Руденко, 1960, с. 245–272]. Ключевой композицией украшения, состоящего из двух S-образных фигур с ромбовидной прорезью в центре, возможно, является стебель цветка с бутоном и двухлепестковыми листьями по краям (см. рис. 7, 1 ). Схожий по форме, но не по композиционным элементам листовидный орнамент присутствует на конском снаряжении из Туэктинского кургана [Там же, с. 252, рис. 130, ч ].

В состав украшений данного головного убора входили зооморфные образы: баран, олень и грифон (см. рис. 7, 2 , 5 , 17–21 ). Парные и одиночные изображения голов баранов, выполненные из золотой фольги, обнаружены в хорошем состоянии. Первые (8 экз.) вертикально располагались на правой стороне убора-парика через промежутки в 1 см, вторые (4 экз.), обращенные в разные стороны, – на левой, в ее центральной части (см. рис. 9). Длина каждого изделия 3,2 см. Местоположение пяти одиночных изображений голов баранов в общей структуре убора определить сложно, поскольку они хаотично располагались в правой нижней его части. Возможно, изделия являлись частью накосников, материалом для которых, кроме дерева [Полосьмак, 2001, с. 145; Кубарев, 1991, с. 113], могла служить ткань. В частности, накосники из шелка были встречены в ноин-улинских погребениях хунну [Руденко, 1962, с. 44, табл. XIX, 1].

У основания навершия головного убора-парика найдены две железные шпильки, шаровидные дольчатые навершия которых были покрыты листовым золотом (см. рис. 7, 13 , 14 ). Длина одной 8 см, другой – 3 см. Они располагались рядом с разрозненными изображениями голов баранов, что может свидетельствовать о креплении при помощи заколок косы женщины либо к убору-парику, либо к накосникам. Шпильки, найденные в курганах Юстыда и Уландры-ка, также конструктивно связаны с накосниками [Кубарев, 1991, с. 111].

В налобной части убора обнаружено своеобразное навершие в виде головы орлиного грифона со звериными ушами, изготовленное из дерева, обложенного золотой фольгой (см. рис. 7, 5, 6 ). Его высота 2,6 см, ширина 1,8 см (в самой широкой части). Уши длиной 1,2 см, шириной 0,7 см вставлялись в отверстия наверху фигурки. Изображение мифической птицы крепилось в основании навершия женского убора на расстоянии 5 см от него (см. рис. 9) при помощи либо штырька, расположенного внизу фигуры, либо шпильки, которая не сохранилась. Для женских и мужских головных уборов пазырыкско-го населения в качестве украшения более характерны изображения хищных птиц (орлов) и копытных, нежели грифонов. В искусстве кочевников обычно противопоставлялись образы животных Верхнего и Нижнего миров. Это нашло отражение и в их расположении на предметах костюма (одежда, головной убор). Изображения оленей, горных баранов, козлов, лошадей, орлов являлись непременным атрибутом сакрализованного головного убора, в то время как образ грифона (грифа) мог присутствовать в качестве украшения на подоле одежды, что указывает на его принадлежно сть к символам сакрального низа, смерти [Там же, с. 157–159].

На вершине женского убора-парика находилась деревянная фигурка оленя высотой 5 см, шириной 3 см, обложенная золотой фольгой (см. рис. 7, 2 ; 9). У нее были вставные уши, большие рога и сведенные к центру основания ноги. Фигурка крепилась при помощи деревянной палочки-стержня, фрагменты которой найдены в парике. Аналогичные длинные шпильки с навершием в виде стоящего оленя зафиксированы в мог. 5 кургана Аржан и в погр. 2 могильника Уландрык IV [Аржан…, 2004, с. 24; Чугунов, Парцингер, Наглер, 2002, с. 120; Кубарев, 1987, с. 96; и др.]. Такие предметы закрепляли узел, полученный при связывании косы женщины с искусственной косой [Кубарев, 1987, с. 96].

Основу головного убора со ставляли, вероятно, углисто-глинистое вещество, волосы, войлок, ткань. Аналогичный по морфологическим показателям головной убор-парик обнаружен при исследовании захоронения женщины в кург. 1 могильника Ак-Алаха-3

0 3 cм

Рис. 9. Реконструкция женского головного убора из могильника Ханкаринский Дол.

[Полосьмак, 2001; Полосьмак, Баркова, 2005]. Навер-шие, судя по сохранившейся черной краске, могло быть изготовлено из войлока, обтянутого шерстяной тканью, которой покрывалась нижняя часть головного убора. Нашивки крепились с помощью расположенных на них отверстий. Палочка-стержень с фигуркой оленя наверху проходила через весь головной убор, что делало его устойчивым при ходьбе. Кроме того, вся конструкция закреплялась на затылке и по бокам головы несколькими шпильками. Растительный орнамент и одиночные изображения голов горных баранов были прикреплены на ткань, которая покрывала волосы женщины.

Заключение

Результаты исследования кург. 15, а также ранее раскопанных объектов на могильнике Ханкаринский Дол позволяют обозначить северо-западную границу распространения пазырыкской культуры на Алтае. Рассмотренные основные признаки погребального обряда и сопроводительного инвентаря, не смотря на некоторое своеобразие, в целом соответствуют особенно стям этой культуры и не дают достаточных оснований для выделения ее локального варианта. Исследование объектов скифского времени в СевероЗападном Алтае в перспективе позволит более конструктивно решать вопросы культурно-хронологического и территориального разграничения памятников кочевников.

Полученные материалы представляют также интерес в плане изучения особенностей социальной организации и мировоззрения номадов. Так, анализ погребального обряда и инвентаря позволяет высказать предположение о социальном статусе погребенной. Курган 15 – один из наиболее крупных объектов пазырыкской культуры на могильнике Ханкаринский Дол. Кроме того, в погребении обнаружено сопроводительное захоронение лошади, что являлось маркером особого статуса женщины у кочевников [Тишкин, Дашковский, 2003а]. Дополнением к этому служат и некоторые предметы: зеркало, гривна, серьги и головной убор с золотыми зооморфными аппликациями. Необходимо отметить, что головной убор являлся важным показателем положения человека в общественной организации и отражал определенные мировоззренческие представления кочевников Евразии скифо-сакского периода [Акишев, 1984; Полось-мак, 2001; Яценко, 2006; и др.]. Однако изучение стилистических особенностей изображений на головном уборе и его семантики – отдельное направление дальнейших исследований.