Погребение представителей региональной элиты на могильнике пазырыкской культуры Ханкаринский дол (Северо-Западный Алтай)

Автор: Дашковский П.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам комплексного изучения материалов из кург. 30 могильника Ханкаринский Дол, расположенного на левом берегу р. Ини в 1-1,5 км к юго-востоку от с. Чинета Краснощековского р-на Алтайского края (Северо-Западный Алтай). Исследованный объект относится к пазырыкской культуре. В процессе его раскопок выявлено разграбленное парное погребение мужчины и подростка, которые первоначально были ориентированы, вероятно, головой на восток. Вдоль северной стенки могильной ямы обнаружено сопроводительное захоронение семи лошадей, уложенных в два ряда друг за другом головой на восток. Морфологический анализ показал, что все особи были жеребцами и не отличались от таких животных из других объектов могильника Ханкаринский Дол. При этом они имеют как определенное морфологическое сходство с лошадьми из других курганов пазырыкской культуры Алтая, так и отличия. Представлен анализ сопроводительного инвентаря, включающего железные удила, костяную пронизь, миниатюрные бронзовые кинжалы в деревянных ножнах, чекан, многочисленные фрагменты золотой фольги от снаряжения лошади, а также фрагменты китайских деревянных лаковых изделий. На его основании сделан вывод, что данное погребение было совершено не ранее IV в. до н.э., возможно, во второй половине IV- начале III в. до н.э. Археологическое датирование дополнено результатами радиоуглеродного анализа, который осуществлялся в Аналитическом центре изотопных исследований Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск). На основе изучения погребального обряда и инвентаря кург. 30 отнесен к числу памятников региональной элиты кочевников Северо-Западного Алтая.

Алтай, скифо-сакский период, пазырыкская культура, погребальный обряд, инвентарь, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146536

IDR: 145146536 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.2.071-080

Текст научной статьи Погребение представителей региональной элиты на могильнике пазырыкской культуры Ханкаринский дол (Северо-Западный Алтай)

Могильник Ханкаринский Дол входит в состав Чи-нетинского археологиче ского микрорайона, расположенного в окрестностях с. Чинета Краснощеков-ского р-на Алтайского края (Северо-Западный Алтай). Памятник находится в восточной части второй надпойменной террасы на левом берегу р. Ини (левый приток Чарыша) в 1–1,5 км к юго-востоку от этого села (рис. 1). Археологические исследования могильника ведутся Краснощековской археологической экспедицией Алтайского государственного университета более 20 лет. В настоящее время здесь раскопано более 30 объектов, которые датируются в пределах ски-фо-сакского периода. Данная публикация посвящена предварительным итогам изучения кург. 30 могильника Ханкаринский Дол, который относится к пазырык-ской культуре Алтая.

Описание погребального обряда

Курган 30 выявлен в южной части могильника Ханка-ринский Дол. Диаметр каменной насыпи, сложенной

Рис. 1. Расположение могильника Ханкаринский Дол.

в два–четыре слоя из мелких и средних по размеру камней, по линии С – Ю до стигал 9,75 м, З – В – 11 м (рис. 2). Высота сооружения из камня составляла 0,5 м, а вместе со слоем грунта – 0,7 м. В центральной части насыпи прослежена западина диаметром до 4 м. Под насыпью кургана выявлена могильная яма подквадратной формы, размерами по уровню древнего горизонта 3,3 × 3,2 × 3,04 м (глубина могилы дана от нулевого репера). В ней обнаружено парное погребение людей, сильно разрушенное грабителями. Кости скелетов оказались очень поврежденными и разбросанными по могиле, но тем не менее удалось установить пол и возраст погребенных: мужчина 23–25 лет и подросток мужского пола 13–14 лет*. Раздавленный череп взрослого человека зафиксирован в центральной части могильной ямы на глубине 3 м. В 0,35 м к западу от него обнаружены два бронзовых кинжала и деревянные ножны, в 0,3 м к югу – бронзовый чекан с деревянной втулкой. Возле черепа, с северной и южной стороны, выявлены два скопления фрагментов лака на деревянной основе, возможно от лаковых изделий – чашечек (?). Челюсть подростка обнаружена в северовосточном углу могилы у черепа лошади № 5. Умер-

Рис. 2. Курган 30 после зачистки насыпи.

шие были ориентированы головой на восток. В 1,1 м к северо-западу от черепа мужчины выявлены остатки берцовых костей, вероятно, от скелета подростка и ребра. Рядом с ними найдены еще два бронзовых кинжала и фрагменты деревянных ножен плохой сохранности. К востоку от черепа зафиксированы обломки тазовой, берцовой костей, позвонки от скелета мужчины. Возле них находилась ритуальная пища (ко сти барана) и железный кольчатый нож. Среди обломков костей зафиксированы три скопления фрагментов золотой

Рис. 3. Погребение в кург. 30.

фольги. Вдоль южной стенки могилы сохранилась деревянная плаха длиной 1,45 м, вероятно, от погребальной конструкции в виде рамы.

Вдоль северной стенки могильной ямы на глубине 2,72–3,01 м обнаружено сопроводительное захоронение семи лошадей, которые были уложены в два ряда друг за другом и ориентированы головой на восток (рис. 3). В зубах пяти из них зафиксированы железные кольчатые удила. Двое удил были обернуты золотой фольгой. В районе ребер одной лошади обнаружен обломок круглой костяной пронизи. Кроме того, в области ребер и трех черепов лошадей выявлены многочисленные фрагменты фольги. Вероятно, они являлись элементами украшений снаряжения.

Культурно-хронологическая атрибуция погребального инвентаря

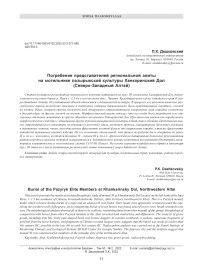

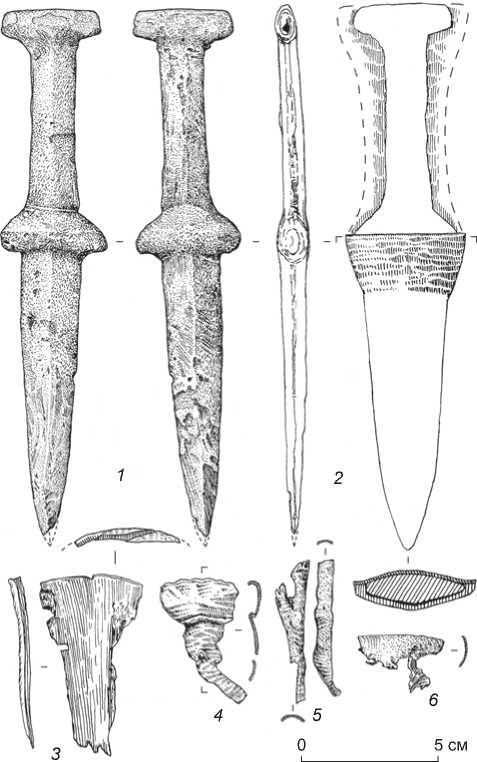

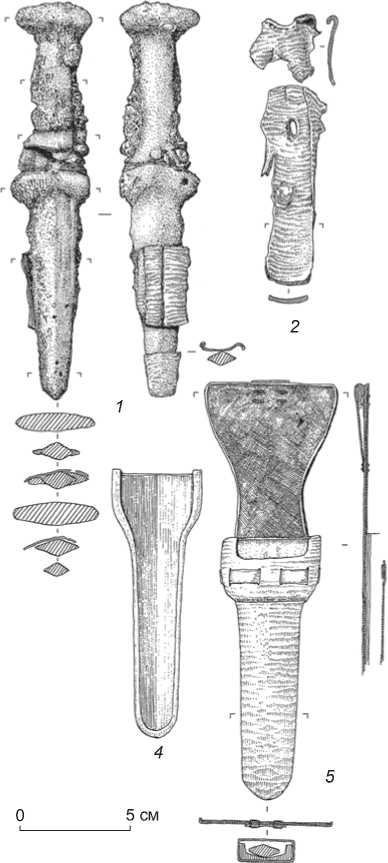

Несмотря на разграбление кургана, погребальный инвентарь представлен различными категориями вещей. Из предметов вооружения обнаружены четыре бронзовых кинжала в деревянных ножнах и чекан из бронзы. Все кинжалы были изготовлены в виде уменьшенных копий реальных предметов, имели на-вершие в виде бруска и прямое перекрестие. Общая длина первого кинжала (рис. 4, 1 ), наиболее хорошо

Рис. 5. Бронзовые кинжалы ( 1 , 3 ), фрагмент деревянных ножен ( 2 ) и их реконструкция ( 4 , 5 ).

сохранившегося, 19,3 см, длина ромбического клинка 10,6, ширина у перекрестия 2,1, толщина 0,9 см. У второго изделия (рис. 5, 3) кончик лезвия обломан. Длина сохранившейся его части ок. 8 см, рукояти – 6,2 см. Перекрестие хотя отчасти напоминает дуговидную форму, но более тяготеет к прямой. Третий кинжал (рис. 5, 1) сильно окислился. Его максимальная ширина в районе перекрестия 2,3 см, толщина ок. 1 см. Общая длина сохранившейся части изделия 18 см, лез- вия – 9,5, рукояти – 6,6 см. Четвертый кинжал (рис. 6, 1, 2) сломан в трех местах. Общая длина первоначально составляла, вероятно, 19,5 см, клинка – 10,1 см. Ширина лезвия в районе перекрестия 2,0 см, рукояти – 1,5, максимальная толщина у перекрестия 0,8 см.

Изделия такого типа достаточно хорошо известны по памятникам пазырыкской культуры Алтая [Кирюшин, Степанова, 2004, с. 54– 55; Кубарев, 1991, с. 73–75; Кубарев, Шульга, 2007, с. 74–81]. В частности, бронзовые и деревянная уменьшенные копии кинжалов с навершием в виде бруска и прямым перекрестием найдены в погребениях могильников Арагол (кург. 1), Барбургазы II (кург. 18) [Cуразаков, 1989, с. 41–42, рис. 16, 4 , 6 ], Кайн-ду (кург. 13) [Кирюшин, Степанова, 2004, с. 55, рис. 18, 2 ], Юстыд II (кург. 23) [Кубарев, 1991, табл. LII, 23] и др. К этому же типу, вероятно, можно отнести и бронзовый кинжал из кург. 3 могильника Кызыл-Джар V: его перекрестие хоть и сохраняет небольшую «сломанность» формы, но тяготеет уже к прямой [Могильни-

ков, 1983, с. 40–47; Суразаков, 1989, с. 42, рис. 16, 3 ]. В ряде случаев указанные экземпляры имели прорезную рукоять. Это отличает их от кинжалов из кург. 30 могильника Ханкаринский Дол. Следует отметить, что кинжалы (и их уменьшенные модели) с прямым перекрестием традиционно считаются более поздними, бытовавшими с IV в. до н.э. и получившими широкое распространение в III–II вв. до н.э. [Суразаков, 1989, с. 49]. Изделия рассматриваемого типа, но из железа, выявлены в материалах каменской культуры, в частности в погр. 2 кург. 16 могильника Новотроицк II, датированном концом IV – III в. до н.э. [Могильников, 1997, с. 46, рис. 37, 4 ]. Бронзовые кинжалы с прямым перекрестием, но грибовидным навершием обнаружены в синхронных саглынских памятниках Тувы, например в кург. 5 могильника Саглы-Бажи II [Грач, 1980, с. 169, рис. 31]. В то же время не исключается, что бронзовые кинжалы с прямым перекрестием могли существовать и на начальном этапе развития пазырыкской культуры Алтая [Кубарев, Шульга, 2007, с. 82]. Близкое к прямому перекрестие имеет кинжал VI в. до н.э. из мог. 38 могильника Староалейка-2 в Верхнем Приобье [Кирюшин, Кунгуров, 1996, рис. 9, 2 ].

В кург. 30 могильника Ханкарин-ский Дол обнаружены также фрагменты трех ножен. Наиболее хорошо сохранился экземпляр от четвертого кинжала (рис. 6, 3 , 4 ). Нижняя часть ножен сделана из дерева, верхняя – из кожи. Внутри деревянного основания были вырезаны специальные пазы по форме кинжала. Длина сохранившейся его части 10,5 см, ширина внизу 1,4 см, вверху 4,2 см. Примечательно, что верхняя часть деревянного основания сохранила прямоугольную форму перекрестия кинжала, которая и была первоначально у него. Длина сохранившейся кожаной части ножен 12,6 см. Она повторяла форму деревянной. Вероятно, аналогичные ножны, состоящие из двух частей, были изготовлены и для остальных кинжалов. Во всяком случае, для первого и третьего удалось это проследить, несмотря на плохую сохранность ножен (см. рис. 4, 2–6 ; 5, 2 , 4 , 5 ). В результате выполнена их реконструкция (см. рис. 5, 4 , 5 ).

Исследователи полагают, что настоящие ножны для кинжалов состояли из двух дощечек. Те же, у которых деревянная основа и кожаный верх, специально изготавливались для погребального обряда [Кубарев, 1981, с. 48;

Рис. 7. Инвентарь. 1 – бронзовый чекан; 2–6 – фрагменты кожи от крепления; 7 – железный нож; 8 – реконструкция чекана с кожаным креплением к поясу.

Кубарев, Шульга, 2007, с. 84–85]. При этом следует отметить, что ножны, состоящие из одной деревянной дощечки и кожаной части, известны как на раннем, так и на позднем этапе пазырыкской культуры [Руденко, 1953, с. 240, рис. 149; Сорокин, 1974, с. 90; Кубарев, 1981, с. 44–45]. Данный предмет вооружения кочевников Алтая пазырыкского периода развивался из одного прототипа – сакских ножен VI–V вв. до н.э. При этом ножны, подобные сакским, были достаточно широко распространены у савроматов, скифов и многих иранских народов. Не случайно В.Д. Кубарев даже предложил термин «ножны ирано-алтайского типа». Он подчеркивал, что многие кочевые народы использовали один и тот же способ их ношения. В частности, как неоднократно было установлено, кинжал в ножнах кочевники обычно носили на бедре и крепили к ноге специальными ремешками, чтобы он не болтался [Кубарев, 1981, с. 51–52; Кубарев, Шульга, 2007, с. 103–105]. Очевидно, подобные элементы крепления имелись и на ножнах из кург. 30 могильника Ханкаринский Дол.

Бронзовый чекан имел длину 14 см (рис. 7, 1 ), максимальную ширину бойка 1,2, обушка – 1,6, внешний

5 cм

5 cм 7

диаметр проушины 1, внутренний – 0,8 см. Рассматриваемый экземпляр сохранился вместе с фрагментом кожаного ремня и деревянной втулки длиной 5,6 см, что позволило сделать реконструкцию изделия (рис. 7, 2–6, 8). Существуют различные подходы к классификации чеканов [Кочеев, 1988; Суразаков, 1989, с. 51–54; Худяков, 1995; Кубарев, 1991, с. 77– 76; Кирюшин, Степанова, 2004, с. 58–59]. В зависимости от размеров они подразделяются на настоящие, уменьшенные и миниатюрные. Так, В.А. Кочеев отмечал [1988, с. 147], что длина настоящих бронзовых проушных чеканов составляла 18–20 см, а железных более 20 см. Соответственно, изделия, у которых этот параметр менее 18 см, он относил к группе уменьшенных. А.С. Суразаков указывал, что чеканы с боевой головкой длиной менее 20 см могут также считаться уменьшенными копиями [1989, с. 51]. Более дифференцированный подход предложил В.Д. Кубарев. Он выделил три группы: полноразмерные железные боевые чеканы общей длиной 20–24 см, уменьшенные из бронзы (общая длина 12–15 см), миниатюрные бронзовые и деревянные (общая длина 9–10 см). При этом ученый в противовес мнению многих других исследователей подчеркнул, что уменьшенные бронзовые копии, скорее всего, не применялись в бою. В подтверждение своей точки зрения он привел результаты анализа самих предметов и следов от ударов настоящих боевых чеканов на черепах убитых людей и лошадей [Кубарев, 1991, с. 79].

Представленный экземпляр из кург. 30 могильника Ханкаринский Дол относится к проушным чеканам с округлыми в сечении обушком и бойком [Сура-заков, 1989, с. 52; Кирюшин, Степанова, 2004, с. 58]. Это один из наиболее распространенных типов изделий среди предметов вооружения кочевников Горного Алтая пазырыкского периода [Кубарев, Шульга, 2007, с. 86–87; Суразаков, 1989, с. 53–54]. Такие чеканы выявлены в материалах могильников Тыт-кескень VI (кург. 6, 11, 29), Бийке III (кург. 2), Кайн-ду (кург. 12) и др. [Кирюшин, Степанова, 2004, с. 58, рис. 20, 4 ; 21, 1 , 2 , 4 ; 22, 6 ]. Более того, они, а также изделия с очень короткой, едва заметной втулкой известны в Туве [Грач, 1980, с. 170, рис. 32, 4–6 ; 53] и Северо-Западной Монголии [Цэвэндорж, 1978, рис. 2, 5 ].

Примечательно, что чеканов указанного типа практически нет в Верхнем Приобье и Казахстане, за исключением двух экземпляров [Могильников, 1997, с. 48–52; Кирюшин, Степанова, 2004, с. 60–61].

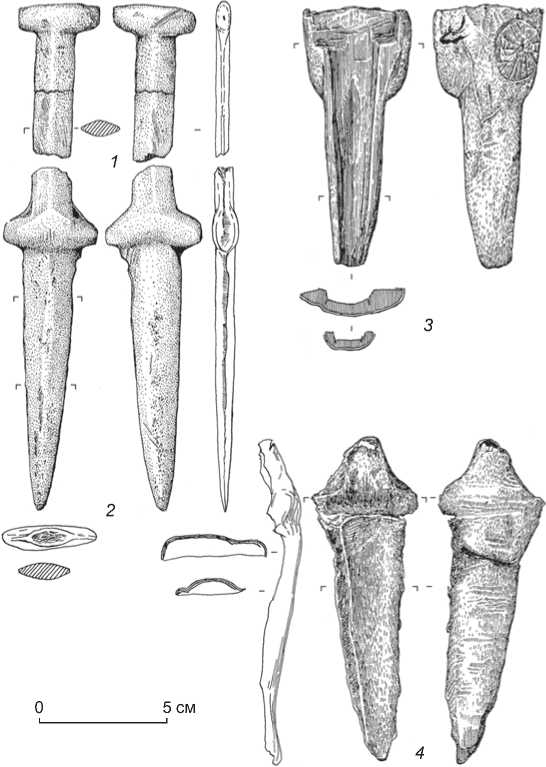

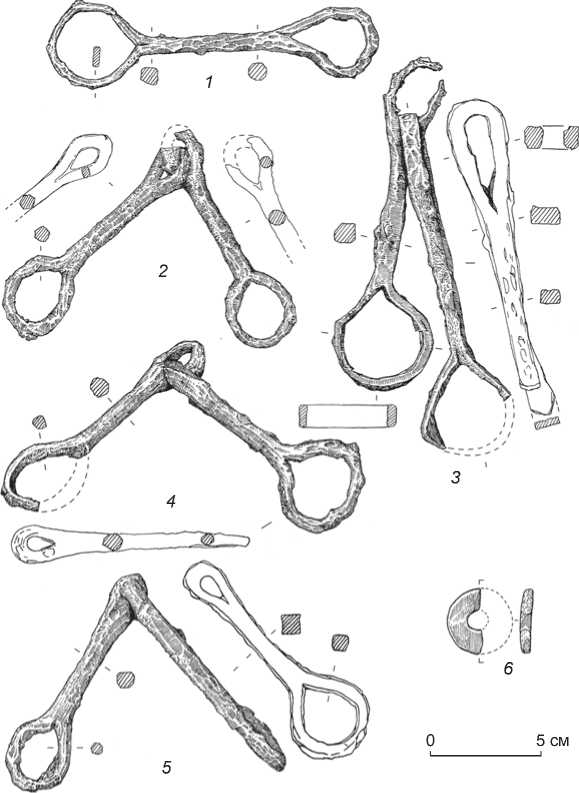

Кроме предметов вооружения в кург. 30 могильника Ханкаринский Дол обнаружены элементы снаряжения лошади, которые представлены костяной круглой пронизью (рис. 8, 6 ) и пятью железными кольчатыми удилами (рис. 8, 1–5 ). Пронизь, от которой сохранилась только половина (рис. 8, 6 ), первоначально имела диаметр 3 см, толщину 0,5 см, круглое отверстие диаметром 0,9 см. Одна ее сторона немного выпуклая. Такое изделие интерпретируется как простая седельная уплощенная пронизь, использовавшаяся в качестве запирающей бляшки-пуговицы. Роль петельки выполнял узелок на конце пропущенного в нее ремешка. В курганах раннепазырыкского периода и близкого к нему времени такие пронизи встречаются, как правило, по одной [Шульга, 2015а, с. 156]. Они также могли использоваться для стяжки передних «лук» седла (упоров) совместно с малыми подвесками [Степанова, 2006, с. 133]. Пронизи указанного типа обнаружены,

Рис. 8. Железные удила ( 1–5 ) и костяная пронизь ( 6 ).

например, в погребениях могильников Чендек-6а (кург. 5) [Киреев, Шульга, 2006], Кайнду (кург. 7) [Кирюшин, Степанова, 2004, с. 53–56, рис. 55, 8 ], КокСу I (кург. 31) [Сорокин, 1974], Боротал-1 (кург. 99), Боротал-3 (кург. 2, 4), Ала-Гаил-3 (кург. 11) [Кубарев, Шульга, 2007, с. 224, рис. 30, 12–16 ; с. 234, рис. 39, 12–16 ; с. 238, рис. 43, 6 , 10 ], Коол I (кург. 501) [Богданов, Слюсаренко, 2003], Чинета II (кург. 21) [Дашков-ский, 2018] и др.

Железные двусоставные удила с однокольчатым окончанием звеньев представлены четырьмя комплектами (рис. 8, 2–5 ) и одним звеном (рис. 8, 1 ). У всех экземпляров окончание звена в большей степени соответствует петле, а не кольцу. Звенья двух комплектов удил имели длину 15,0–15,7 см, остальные – 10,7–11,3 см, диаметр внешнего кольца-петли – 4 и 2,5–4,5 см. Удила такого типа в достаточно большом количе стве найдены как на могильниках Ханкаринский Дол и Чинета II, так и на других пазы-рыкских памятниках Алтая [Дашковский, Мейкшан, 2015; Кубарев, 1991, с. 42–44; Кубарев, Шульга, 2007, с. 270, рис. 4, 11–18 ; Шульга, 2015а, с. 93–97; Кирюшин, Степанова, 2004, с. 45–46; и др.]. В Горном Алтае они появились в VI в. до н.э. и бытовали на протяжении всего периода существования пазырыкской культуры. При этом исследователи отметили преобладание на позднем ее этапе удил с подчетырехугольным сечением стержня и петлевидным окончанием звена, а на раннем – с круглым стержнем и кольцевидным внешним окончанием [Суразаков, 1989, с. 25; Кубарев, 1992, с. 32]. Более детальный анализ показал, что обе разновидности встречаются как в ранних, так и в поздних погребениях пазырыкской культуры [Шульга, 2015а, с. 96]. В кург. 30 могильника Хан-каринский Дол четыре комплекта удил имели подчетырехугольное сечение стержня, а одно изделие – вероятно, круглое. Двое удил, обнаруженные между черепами первой и второй, четвертой и шестой лошади, были обернуты золотой фольгой. Ее фрагменты, вероятно от украшения снаряжения, найдены у черепов (или под ними) второй, четвертой и пятой лошади. Скопления фольги зафиксированы в районе задних копыт шестой лошади, а также в центральной и восточной частях могилы.

Ценные находки обнаружены возле черепа мужчины. Это два скопления фрагментов лака (красного и черного цвета) на деревянной основе, результатам изучения которых будет посвящена отдельная публикация. На данном этапе можно предположить, что они являются о статками деревянных лаковых изделий, возможно чашечек для вина эр-бэй (?). Ранее подобные предметы китайского импорта были обнаружены в кург. 21 и 31 могильника Чинета II, расположенного в одной речной долине с некрополем Ханкарин-ский Дол [Дашковский, Новикова, 2017]. Эти курга- ны относятся ко второй половине IV – III в. до н.э. Китайские изделия встречаются в элитных курганах пазырыкской культуры, датированных также преимущественно в пределах IV–III вв. до н.э. [Шульга, 2015б, c. 370].

Радиоуглеродное датирование

Датировка кург. 30 могильника Ханкаринский Дол на основе инвентаря дополняется результатами радиоуглеродного анализа, который осуществлялся в Аналитическом центре изотопных исследований Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (г. Томск). По образцу кости лошади получена 14С-дата 2 562 ± 150 л.н. Ее калибровка, выполненная с помощью программы CALIB REV-8.2 канд. техн. наук Г.В. Симоновой, дала следующие значения: по 1δ (68 %) – 768–416 лет до н.э., по 2δ (95 %) – 910–198, среднее – 585 лет до н.э.

Полученные результаты в определенной степени указывают на раннюю дату, но в целом в пределах периода существования пазырыкской культуры на Алтае. Они дополняют ранее полученные данные радиоуглеродного датирования курганов могильников Ханкаринский Дол и Чинета II Чинетинского археологического микрорайона [Дашковский, 2018, 2020; и др.]. В перспективе планируется провести повторный анализ в другой лаборатории, в т.ч. АMS-методом, что позволит уточнить возраст объекта. При этом в результате изучения археологического материала достаточно точно установлено, что в данном погребении нет предметов, которые указывали бы на исключительно раннюю его дату в пределах периода существования пазырыкской культуры. Вместе с тем на могильнике Ханкаринский Дол был раскопан курган, относящийся к раннему этапу указанной культуры, с характерным набором сопроводительного инвентаря. Это свидетельствует о проникновении «пазырыкцев» на данную территорию на рубеже VI–V вв. до н.э. [Дашковский, 2020]. Особенности инвентаря рассматриваемого погребения, в т.ч. наличие предметов китайского импорта, позволяют заключить, что кург. 30 был сооружен не ранее IV в. до н.э., возможно, во второй половине IV – начале III в. до н.э.

Морфологическая характеристика лошадей

Важным направлением исследования является изучение останков лошадей из курганов пазырыкской культуры Северо-Западного Алтая. Результаты такой работы частично опубликованы [Пластеева, Дашковский, Тишкин, 2020]. Поэтому приведу только наиболее важные морфологические показатели семи лошадей из кург. 30 могильника Ханкаринский Дол* и выводы. Установлено, что все особи были жеребцами. Среди них три коня 15–18 лет, остальные имели разный возраст: 3–4 года, 4–5, 5–6 и 9–12 лет. По высоте в холке они соответствуют двум категориям: среднего роста (136–144 см) и ниже среднего (128–136 см). По массивности костей кони отнесены к средненогим и полутонконогим. По высоте в холке они имеют сходство с лошадьми из других пазырыкских могильников Алтая. Однако на этом памятнике во всех раскопанных курганах не представлены кони выше среднего роста. Данное обстоятельство может быть обусловлено локальными особенностями содержания и использования лошадей или адаптацией к природно-климатическим условиям региона. Возможным фактором является то, что большая часть курганов памятника Ханкаринский Дол относится к заключительному этапу пазырыкской культуры (IV–III вв. до н.э.), когда лошади могли быть мельче. По показателю массивности костей рассматриваемые животные также особо не отличаются от пазырыкских коней из других регионов Алтая. Стоит отметить преобладание средненогих лошадей в кург. 30. Для захоронений на пазырык-ских могильниках более характерны полутонконогие [Гребнев, Васильев, 1994; Косинцев, Самашев, 2014, с. 136–141; Пластеева, Тишкин, Саблин, 2018].

По размерным признакам ко стей скелета кони из кург. 30 не отличаются от таких животных из других погребений могильника Ханкаринский Дол, что свидетельствует о морфологической однородности лошадей Северо-Западного Алтая. В целом кони из курганов этого памятника по размерам черепа несколько крупнее захороненных на хорошо известных могильниках Ак-Алаха-1, Уландрык I и II, а по его длине уступают только лошадям из Берела, Пазыры-ка и Шибе. По основным признакам плечевой, лучевой, бедренной и большеберцовой костей, а также по длине пястной и плюсневой костей они несколько мельче коней из последних трех могильников, сопоставимы с такими животными из Ак-Алахи-1 и Ку-тургунтаса I, но крупнее лошадей из Уландрыка I и II. Эти предварительные сопоставления дополнительно указывают на возможность измельчания лошадей на позднем этапе пазырыкской культуры [Пластеева, Дашковский, Тишкин, 2020, с. 124–128].

Социальная атрибуция погребения

Ареал памятников пазырыкской культуры дает основания говорить о наличии обширной политии номадов, имевших как центр, возглавляемый политической элитой, так и периферию с присущей ей системой реализации власти [Tishkin, Dashkovskiy, 2019]. «Царские» погребения представителей верховной власти достаточно легко идентифицируются исходя из их масштабности и богатства сопроводительного инвентаря. Однако выделение погребальных памятников региональной элиты затруднено отсутствием подобных четко фиксируемых маркеров. В то же время на современном этапе в рамках номадологии достаточно хорошо разработана проблематика, связанная с изучением в теоретическом и культурно-историческом плане элиты в структуре кочевых обществ, в т.ч. скифо-сакского периода [Элита…, 2015, с. 11–98]. К числу маркирующих признаков региональной элиты, наряду с параметрами погребальных комплексов, следует отнести «престижные» вещи, имевшие наибольшую ценность в обществе номадов [Харинский, 2004, с. 108]. Важной функцией элиты, кроме того, что она определяла динамику изменения общественной системы, являлось формирование определенной «кочевой моды» [Дашковский, 2005, с. 241]. Это, в свою очередь, проявлялось в стремлении представителей местной власти подражать политическим лидерам в обладании наиболее «статусными» предметами. Для пазырык-ской культуры к их числу можно отнести импортные вещи, в т.ч. лаковые изделия, предметы вооружения, элементы костюмного комплекса, выполненные с использованием золота и украшений в скифском зверином стиле [Элита…, 2015, с. 11–98].

«Царские» и элитные памятники пазырыкской культуры располагаются преимуще ственно в Центральном и Юго-Восточном Алтае, определяя собой сакральный центр политического формирования «пазырыкцев» [Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003, с. 8–14, рис. 3]. Однако территориальный охват данной политии был гораздо большим и включал обширные предгорные и горные районы Российского Алтая и прилегающие территории Монголии, Казахстана и Китая. Географическое расположение памятников и анализ полученных результатов их исследования позволили выделить несколько политарных зон, где концентрировалось население, а также «царские» и элитные погребальные комплексы [Ануфриев, 1997; Tishkin, Dashkovskiy, 2019]. На наличие элитных погребений, которые отличались от «царских», в отдельном регионе, в частности в Юго-Восточном Алтае, указывала и Н.В. Полосьмак. При этом в социальном аспекте как синонимы она использовала термины «средний слой», «родовая аристократия», «элитный слой» [Полосьмак, 1994, с. 56; 2001, c. 280]. Северо-Западный Алтай – один из ареалов пазырыкской культуры, который включает т.н. чарышскую (северо-западную) группу памятников в бассейне Чарыша с комплексом в долине р. Сентелек и могильниками Ханкаринский Дол, Чинета II. Здесь достоверно выяв- лен пока единственный пазырыкский «царский» курган – на могильнике Урочище Балчикова-3 (кург. 1) в долине Сентелека [Шульга, Демин, 2021, с. 43–63]. В этой связи ранее было указано на возможность выделения на памятниках Ханкаринский Дол и Чине-та II погребений представителей региональной элиты [Элита…, 2015, с. 99–107]. Результаты анализа материалов позволяют отнести к ним рассматриваемый курган. При этом важно обратить внимание на несколько моментов. По своим параметрам кург. 30 могильника Ханкаринский Дол относится к группе малых, поскольку его максимальный диаметр 11 м, высота до 0,7 м, а объем могильной ямы ок. 28 м3. Однако в парном погребении мужчины и подростка обнаружено сопроводительное захоронение семи лошадей, что является важнейшим признаком достаточно высокого социального статуса погребенных. Примерно в 37 % погребений пазырыкской культуры зафиксировано сопроводительное захоронение от одного до трех коней. Курганов, в которых выявлено более трех лошадей (от 4 до 22), раскопано всего немногим более 20 [Тишкин, Дашковский, 2003, с. 147–149]. При этом все они характеризовались и достаточно значительными размерами как насыпи, так и внутримо-гильной конструкции. Важно отметить, что в кург. 30 могильника Ханкаринский Дол выявлены китайские деревянные лаковые изделия, которые в материалах пазырыкской культуры интерпретируются как признак до статочно высокого социального статуса погребенных [Дашковский, Новикова, 2017]. Следует обратить внимание на то, что в погребении, несмотря на его разграбление, обнаружены предметы вооружения (четыре миниатюрных кинжала в деревянных ножнах и чекан), а также значительное количество золотой фольги, в т.ч. и от украшения элементов снаряжения лошадей. По характеру погребального инвентаря, наличию сопроводительного захоронения семи лошадей кург. 30 могильника Ханкаринский Дол заметно выделяется среди других раскопанных курганов как в пределах Чинетинского археологического микрорайона, так и в целом в Северо-Западном Алтае. Это позволяет сделать вывод о достаточно высоком социальном статусе погребенных.

Заключение

Проведенное исследование показало, что кург. 30 могильника Ханкаринский Дол относится к памятникам пазырыкской культуры Алтая. На основании анализа археологического материала и данных радиоуглеродного датирования установлено время совершения этого парного погребения – не ранее IV в. до н.э., возможно, вторая половина IV – начало III в. до н.э. Наличие сопроводительного захоронения семи лошадей, предметов китайского импорта, четырех миниатюрных кинжалов в деревянных ножнах, богатого убранства снаряжения коней свидетельствует о достаточно высоком социальном статусе погребенных, их принадлежности к региональной элите.

Морфологический анализ останков лошадей из кург. 30 показал, что все особи были жеребцами и не отличались от захороненных в других погребениях могильника Ханкаринский Дол. Сравнение с лошадьми из других курганов пазырыкской культуры, исследованных в разных районах Алтая, выявило как определенное морфологическое сходство, так и отличия.

Список литературы Погребение представителей региональной элиты на могильнике пазырыкской культуры Ханкаринский дол (Северо-Западный Алтай)

- Ануфриев Д.Е. Социальное устройство пазырыкского общества Горного Алтая // Социально-экономические структуры древних обществ Западной Сибири: мат-лы Всерос. науч. конф. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1997. – С. 108–111.

- Богданов Е.С., Слюсаренко И.Ю. Археологические исследования на памятнике Коол-1 в долине р. Актру (Горный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – Т. IX, ч. I. – C. 272–276.

- Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. – М.: Наука, 1980. – 256 c.

- Гребнев И.Е., Васильев С.К. Лошади из памятников пазырыкской культуры Южного Алтая // Полосьмак Н.В. «Стерегущие золото грифы» (ак-алахинские курганы). – Новосибирск: Наука, 1994. – С. 106–111.

- Дашковский П.К. Формирование элиты кочевников Горного Алтая в скифскую эпоху // Социогенез в Северной Азии: мат-лы Всерос. науч. конф. с междунар. участием. – Иркутск: Иркут. гос. техн. ун-т, 2005. – С. 239–244.

- Дашковский П.К. Радиоуглеродное и археологическое датирование погребения скифского времени на могильнике Чинета II (Алтай) // Народы и религии Евразии. – 2018. – № 2. – С. 9–23

- Дашковский П.К. Исследование кургана раннего этапа пазырыкской культуры на могильнике Ханкаринский Дол в Северо-Западном Алтае: хронология и атрибуция артефактов // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 1. – С. 91–100.

- Дашковский П.К., Мейкшан И.А. Изучение региональной элиты кочевников Южной Сибири, Западного Забайкалья и Северной Монголии эпохи поздней древности (на примере пазырыкского общества и хунну) // Элита в истории древних народов Евразии / отв. ред. П.К. Дашковский. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. – С. 99–107.

- Дашковский П.К., Новикова О.Г. Китайские лаки из могильника скифской эпохи Чинета II (Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 4. – С. 102–112.

- Киреев С.М., Шульга П.И. Сбруйные наборы из Уймонской долины // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. – Горно-Алтайск: АКИН, 2006. – Вып. 3/4. – С. 90–107.

- Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л. Могильник раннего железного века Староалейка-2 // Погребальный обряд древних племен Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1996. – С. 115–134.

- Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф. Скифская эпоха Горного Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2004. – Ч. III: Погребальные комплексы скифского времени Средней Катуни. – 292 с.

- Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А. Скифская эпоха Горного Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – Ч. II: Погребально-поминальные комплексы пазырыкской культуры. – 234 c.

- Косинцев П.А., Самашев З.С. Берелские лошади: Морфологическое исследование. – Астана: Фил. Ин-та археологии им. А.Х. Маргулана, 2014. – 368 с. – (Материалы и исследования по археологии Казахстана; т. V).

- Кочеев В.А. Чеканы Горного Алтая // Проблемы изучения культуры населения Горного Алтая. – Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1988. – С. 144–162.

- Кубарев В.Д. Кинжалы из Горного Алтая // Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 29–54.

- Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. – Новосибирск: Наука, 1991. – 190 с.

- Кубарев В.Д. Курганы Сайлюгема. – Новосибирск: Наука, 1992. – 220 с.

- Кубарев В.Д., Шульга П.И. Пазырыкская культура (курганы Чуи и Урсула). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2007. – 282 с.

- Могильников В.А. Курганы Кызыл-Джар II–V и некоторые вопросы состава населения Алтая во второй половине I тыс. до н.э. // Вопросы археологии и этнографии Горного Алтая. – Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1983. – С. 40–71.

- Могильников В.А. Население Верхнего Приобья в середине – второй половине I тыс. до н.э. – М.: Наука, 1997. – 196 с.

- Пластеева Н.А., Дашковский П.К., Тишкин А.А. Морфологическая характеристика лошадей из памятников пазырыкской культуры Северо-Западного Алтая // Теория и практика археологических исследований. – 2020. – № 4. – С. 123–130.

- Пластеева Н.А., Тишк ин А.А., Саблин М.В. Лошади из Большого Катандинского кургана (Алтай) // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2018. – Вып. 2. – С. 107–109.

- Полосьмак Н.В. «Стерегущие золото грифы» (акалахинские курганы). – Новосибирск: Наука, 1994. – 123 с.

- Полосьмак Н.В. Всадники Укока. – Новосибирск: ИН-ФОЛИО, 2001. – 336 с.

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. –М.; Л.: Наука, 1953. – 402 с.

- Сорокин С.С. Цепочка курганов времен ранних кочевников на правом берегу р. Кок-Су (Южный Алтай) // АСГЭ. – 1974. – Вып. 16. – С. 62–91.

- Степанова Е.В. Эволюция конского снаряжения и относительная хронология пазырыкской культуры // Археол. вести. – 2006. – Вып. 13. – С. 102–150.

- Суразаков А.С. Горный Алтай и его северные предгорья в эпоху раннего железа: Проблемы хронологии и культурного разграничения. – Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1989. – 165 с., 49 ил.

- Тишкин А.А., Дашковский П.К. Социальная структура и система мировоззрений населения Алтая скифской эпохи. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – 430 с.

- Харинский А.В. Престижные вещи в погребениях Байкальского побережья конца I тыс. до н.э. – начала II тыс. н.э. как показатель региональных культурно-политических процессов // Комплексные исследования древних и традиционных обществ Евразии. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2004. – С. 108–114.

- Худяков Ю.С. Коллекция оружия скифского времени из могильников Салдам и Усть-Эдиган // Изв. Лаборатории археологии / Горно-Алт. гос. ун-т. – 1995. – № 1. – С. 87–101.

- Цэвэндорж Д. Чандманьская культура // Археология и этнография Монголии. – Новосибирск: Наука, 1978. – С. 108–117.

- Шульга П.И. Снаряжение верховой лошади в Горном Алтае и Верхнем Приобье. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2015а. – Ч. II (VI–III вв. до н.э.). – 322 с.

- Шульга П.И. Датировка курганов Пазырыка и китайских зеркал с Т-образными знаками // Археология Западной Сибири и Алтая: опыт междисциплинарных исследований. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015б. – С. 366–371.

- Шульга П.И., Демин М.А. Курганы Сентелека. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2021. – 188 с.

- Элита в истории древних и средневековых народов Евразии / отв. ред. П.К. Дашковский. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. – 330 c.

- Tishkin A.A., Dashkovskiy P.K. The social complexity of the Pazyrik culture in Altai, 550–200 BC // Social Evolution and History. – 2019. – Vol. 18, iss. 2. – P. 73–91.