Погребение ымыяхтахского воина в местности Кёрдюген

Автор: Алексеев А.Н., Жирков Э.К., Степанов А.Д., Шараборин А.К., Алексеева Л.Л.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 (26), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522528

IDR: 14522528 | УДК: 903.5'63

Текст статьи Погребение ымыяхтахского воина в местности Кёрдюген

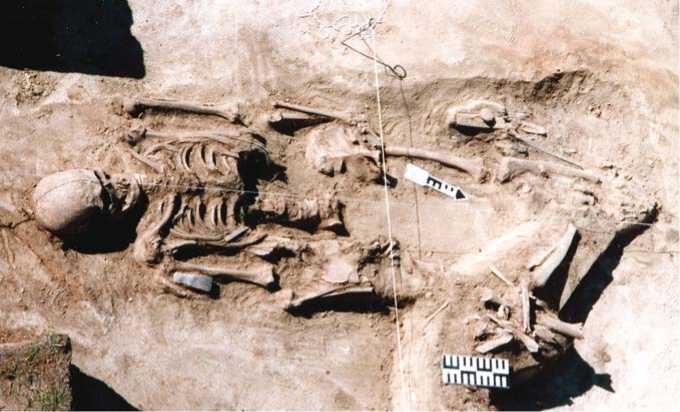

В 2004 г. в ходе разведочных работ, проводимых Заречным археологическим отрядом Якутского государственного университета в Чурапчинском улусе Республики Саха (Якутия), в местности Кёрдюген было обнаружено погребение воина или военного вождя со щитом и доспехом из костяных пластин. Погребение приурочено к крупному приозерному островному образованию размером 60 x 140 м и высотой 10 м. Расположено оно в озерной системе, протянувшейся с севера на юг и относящейся к водосбору одного из левых притоков верховьев речки Татта (левого притока р. Алдана). От р. Лены погребение удалено примерно на 125 км к востоку.

Описание погребения

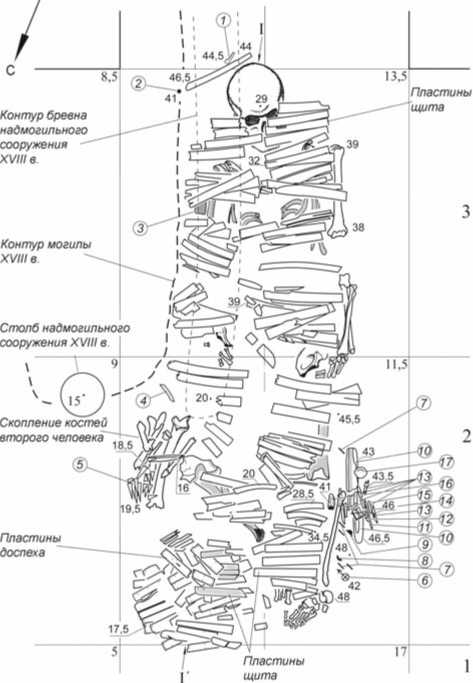

На сравнительно небольшой площадке погребению просто чудом удалось избежать техногенного разрушения: в 1,5 м к юго-востоку от черепа погребенного врыт столб ЛЭП-300 (рис. 1). Параллельно, буквально впритык расположена могила предположительно XVIII – XIX вв. (рис. 2, 3).

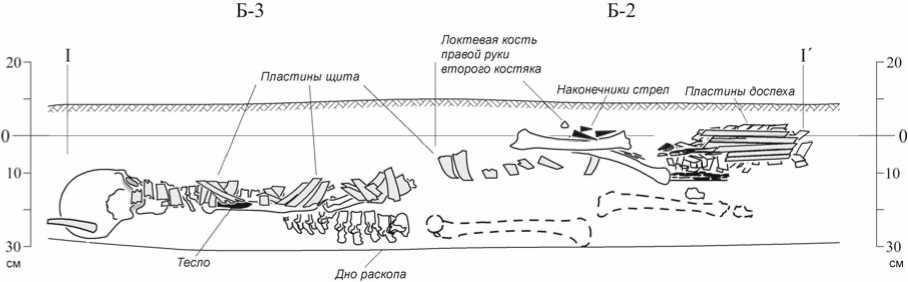

Описываемое погребение находилось на глубине 35 см от современной дневной поверхности. Часть инвентаря и кости обнаруживались уже на глубине 7– 10 см (рис. 4). Погребенный был уложен на спину, с вытянутыми вдоль тела руками, головой на юго-юго-восток (см. рис. 3, 4), параллельно озеру. Могильная яма не прослеживается. Вскрытые под дерном слои носят следы сильного пожара. От надмогильного сооружения XVIII–XIX вв. остался только обугленный остов из двух обгоревших плах.

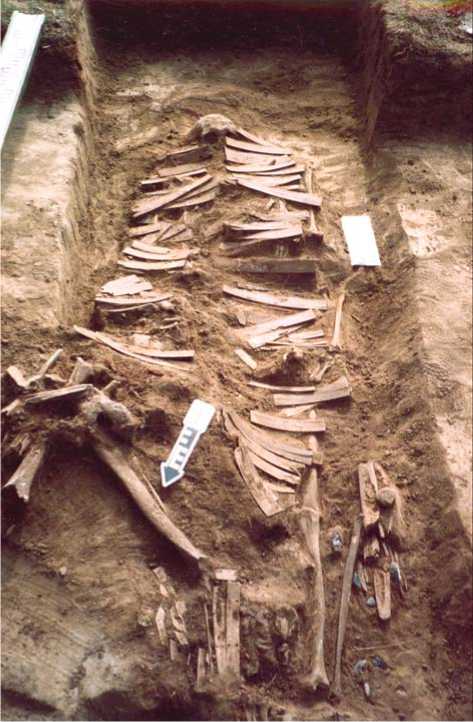

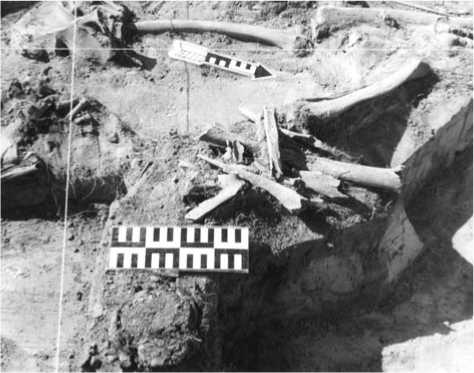

Погребенный был полностью укрыт щитом, состоящим из более 100 костяных пластин, большинство из которых сломаны (см. рис. 3, 5). Пластины на щите располагались горизонтально двумя рядами. В ногах лежал частично перекрытый щитом доспех из длинных роговых пластин с отверстиями для крепления (см. рис. 3, 6).

Погребенный мужчина зрелого возраста характеризуется необычно большим черепом (рис. 7) с широкой нижней челюстью и уплощенным лицевым профилем (визуально сравним с бугачанским черепом [Якимов, 1950, рис. 33–36]). У него полностью отсутствуют нижние зубы с правой стороны, альвеолы уже почти полностью затянуты. На малоберцовой кости правой ноги наблюдается неправильное сращение после перелома или ранения.

Анатомический порядок костяка нарушен с правой стороны ниже таза – кости кисти разбросаны, кости ноги сдвинуты (см. рис. 3, 5). В районе колена правой ноги погребенного находятся кости второго человека, собранные в кучку (см. рис. 3, 8, 9). Эти кости, лежащие близко к поверхности и обнаруженные при шурфовке, и были приняты первоначально за разрушенное погребение.

Костяк сильно растянут в позвоночном отделе и нижних конечностях. Длина до пяточных костей левой ноги составила 192 см. Сопроводительный инвентарь,

Рис. 1. Вид местности, где было обнаружено погребение Кёрдюген.

Рис. 2. Общий вид раскопа. В центре обнажение пластин доспеха и щита. В правом ближнем углу остатки деревянного надмогильного сооружения XVIII–XIX вв.

46.5.

•28,5

19.5

Пластины доспеха

Пластины щита

Контур могилы XVIII в

Контур бревна надмогильного сооружения XVIII в

Столб надмогильного сооружения XVIII в

Скопление костей второго человека 1 5

Пластины щита

м

Рис. 3. План погребения Кёрдюген.

1 – шлифованный сланцевый нож; 2 – фрагмент гладкостенной керамики; 3 – шлифованное тесло; 4 – фрагмент костяной накладки лука; 5 – наконечники стрел; 6 – многофасеточный резец; 7 – от-щепы; 8 – скобель на отщепе; 9 – концевой скребок; 10 – костяное лощило; 11 – костяной стержневидный наконечник; 12 – боковой скребок; 13 – фрагменты костяных посредников-держателей; 14 – фрагменты абразива; 15 – сломанные костяные гарпуны; 16 – долотцо; 17 – коленная чашка.

50 cм

Рис. 4. Профиль погребения по линии I–I ´ .

Рис. 5. Общий вид погребения.

Рис. 6. Расчистка доспеха. Справа вверху – кости второго скелета, остатки столба и бревна надмогильного сооружения XVIII–XIX вв.

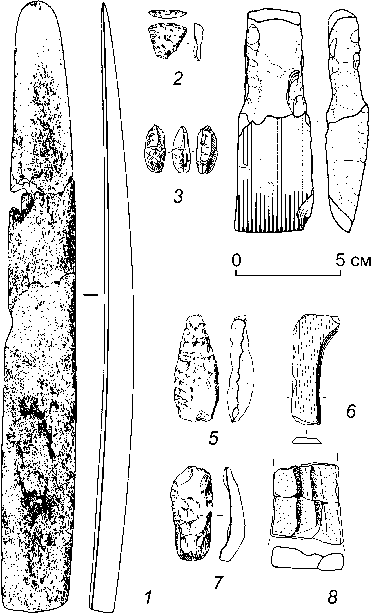

не считая щита и доспеха, был небогатым. У правой плечевой кости под щитом лежало шлифованное тесло с черешком из черного сланца (см. рис. 3, 3 ; 7). Длина его 10,5 см, ширина лезвия 3,8 см, толщина

Рис. 7. Фрагмент верхней части костяка с теслом.

2 см. Длина ретушированного, пришлифованного черешка 5 см, размеры сечения 2,7 х х 1,5 см (рис. 10, 4 ). Пожалуй, это пока единственное черешковое тесло в материалах ымыяхтахской культуры.

Над черепом был обнаружен сланцевый шлифованный нож длиной 5,3 см с вогнутым, односторонне заточенным лезвием (см. рис. 3, 1 ; 10, 6 ). Его расположение у головы погребенного, думается, не случайно. Прочий сопроводительный инвентарь был сосредоточен в ногах (см. рис. 3). Возле берцовых костей левой ноги находились

Рис. 8. Общий вид костяка.

Рис. 9. Скопление костей второго скелета (большие кости - бедренная и берцовая -принадлежат первому костяку).

Рис. 10. Сопроводительный инвентарь.

1 — лощило; 2 — концевой скребок; 3 — многофасеточный резец; 4 — сланцевое шлифованное тесло; 5 — долотцо; 6 — сланцевый шлифованный нож; 7 — боковой скребок-нож;

8 — абразив.

Рис. 11. Костяные изделия.

1 — 4 — посредники-держатели; 5 — стержневидный наконечник стрелы; 6 — сломанный гарпун; 7 — насад гарпуна (?); 8 — изделие неизвестного назначения; 9 — фрагменты накладок лука.

Рис. 12 . Кремневые наконечники стрел.

несколько сломанных костяных предметов: роговое лощило, к моменту обнаружения состоящее из трех фрагментов (см. рис. 3, 10 ; 10, 1 ); гарпун без острия (см. рис. 3, 15 ; 11, 6 ); обломок насада

(гарпуна?) (см. рис. 3, 15; 11, 7); шиловидное острие с односторонне уплощенным насадом (наконечник стрелы?) длиной 10 см, диаметром 0,35—0,45 см (см. рис. 3,11; 11, 5); фрагменты посредников-держа- телей (см. рис. 3, 13; 11, 1–4) и изделие удлиненнополулунной формы (рис. 11, 8), назначение которого неясно. Здесь же располагались каменные предметы: три сланцевых и два кремневых отщепа (см. рис. 3, 7), скобель на отщепе (см. рис. 3, 8), концевой подтреугольный скребок длиной 1,8 см, шириной 1,9 см (см. рис. 3, 9; 10, 2), многофасеточный резец длиной 2,3 см, диаметром 1,3 см (см. рис. 3, 6; 10, 3), долотцо длиной 5 см, шириной 2,1, толщиной 1 см (см. рис. 3, 16; 10, 5), боковой скребок-нож длиной 5,5 см, шириной 2 см (см. рис. 3, 12; 10, 7) и песчаниковый абразив (см. рис. 3, 14), который, видимо, под влиянием влажности расслоился и рассыпался, сохранилось лишь несколько фрагментов с двумя желобками полукруглого сечения шириной 0,4 см, глубиной 0,1 см (см. рис. 10, 8).

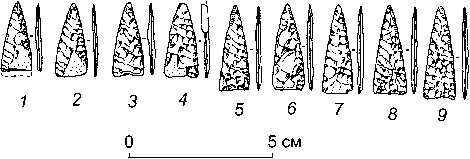

С правой стороны в районе бедра и таза найдены фрагменты костяных пластин, судя по форме, размерам и сечению, не относящиеся к щиту или доспеху (см. рис. 3, 4 ; 11, 9 ). Изогнутой формой и полукруглым сечением они напоминают боковые накладки усиленного или сложносоставного лука. Эти фрагменты сходны с костяными предметами из поздненеолитических погребений Диринг-Юряхского могильника, тоже интерпретируемыми как накладки лука [Федосеева, 1992, рис. 6, 9 , 15 , 16 , 22 ; 11, 12 ]. С правой стороны костяка располагалось также скопление из 17 кремневых наконечников стрел двух типов (большинство обращено остриями к стопам погребенного): девять треугольных длиной 2,5–3,3 см, шириной 1,1–1,2 см и восемь удлиненно-треугольных длиной 4–6,2 см, шириной 1–1,2 см (см. рис. 3, 5 ; 12).

Недалеко от черепа, на границе с могильной ямой XVIII–XIX вв., был найден фрагмент гладкостенной керамики (см. рис. 3, 2 ). Такое расположение находки не позволяет отнести ее к сопроводительному инвентарю ымыяхтахского погребения. Не исключено, что керамика случайно попала в яму позднесредневекового захоронения вместе с отвалом. В раскопе, заложенном на месте погребения, было найдено несколько фрагментов гладкой тонкостенной керамики эпохи раннего металла, а также шнуровой белькачинской и якутской. В подъемных сборах представлена валиковая керамика со штампами переходного от бронзы к железу времени. Ымыяхтахской вафельной керамики не найдено.

Под черепом находилось небольшое пятно про-кала грунта с немногочисленными угольками. На самом черепе следов обожженности не обнаружено. Возможно, имел место символический обряд очищения могилы огнем.

Типология инвентаря

Кремневый инвентарь находит достаточно четкие аналогии в материалах ымыяхтахской поздненеоли- тической культуры. Подтреугольный скребок с дугообразно выпуклым лезвием (см. рис. 10, 2) относится к типу 1А по классификации С.А. Федосеевой [1980, с. 178, рис. 102, 2], удлиненно-треугольные наконечники стрел (см. рис. 12, 10–17) – 1Аа, 1Да, треугольные (см. рис. 12, 1–9) – 1Аб, 1Дб [Там же, с. 181–182, рис. 102, 36, 37, 44]. Подобные наконечники были обнаружены в Чучур-Муранском и Диринг-Юряхском могильниках [Там же, рис. 51, 52; Федосеева, 1992, рис. 4, 1–7, 10; 7; 8, 1–6]. Многофасеточный резец (см. рис. 10, 3) с нуклевидной, частично ретушированной рукояткой соответствует 2-му типу [Федосеева, 1980, с. 184, рис. 102, 87]. Долотцо относится к типу 1А ретушированных, черешковых и тоже является одним из характерных орудий ымыяхтахской культуры (см. рис. 10, 5).

Интересной находкой является полностью шлифованный сланцевый нож с вогнутым лезвием (см. рис. 10, 6 ). Своей формой он сближается со шлифованными ножами из исаковских и серовских погребений Прибайкалья [Окладников, 1950, с. 194, рис. 26, 1 ; 40, 7 ].

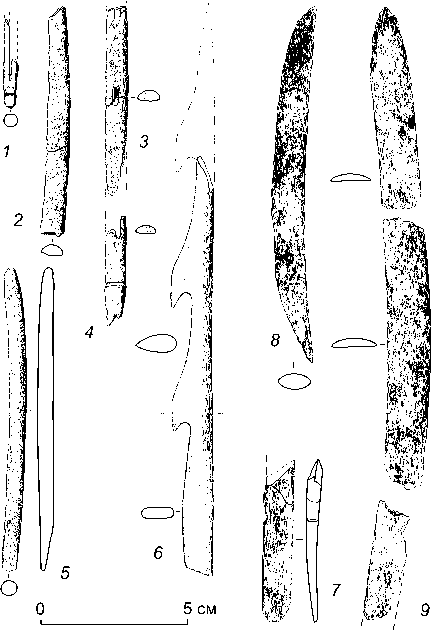

Немногочисленные костяные изделия представлены в основном сломанными предметами и обломками. Так, гарпун был без острия. Длина фрагмента 14,2 см, ширина насада 1 см. Сохранились две бородки высотой (от основания) 0,7 см, на сломанном конце просматриваются остатки третьей (см. рис. 11, 6 ). Гарпуны являются единичными находками на памятниках ымыяхтахской культуры [Алексеев, 1996, табл. 28, 4 ]. Двусторонне уплощенный насад гарпунного типа с вырезанным неглубоким упором (стопор-линь) тоже представлен обломком. Длина его 5,3 см, ширина 1, толщина 0,4 см (см. рис. 11, 7 ). Похоже, что в погребение положили предметы, вышедшие из употребления. Во всяком случае, это верно в отношении сломанных костяных изделий.

Фрагментами представлены предметы, интерпретируемые как посредники-держатели наконечников или острий и лезвий. Обломок изделия со сквозным пазом и округлой головкой в основании, которую нельзя назвать насадом, видимо, часть стерженька составного рыболовного крючка (см. рис. 11, 1 ). Два фрагмента, вероятно одного изделия, полукруглые в сечении, с щелевидными отверстиями длиной 0,5 см, шириной 1,5 мм (см. рис. 11, 3 , 4 ). О том, что это обломки посредника-держателя, а не пуговицы-застежки, говорит оформленная на одном из них приостренная головка с желобчатым пазом в основании для перехвата.

Массивное роговое лощило, собранное из трех фрагментов, имеет полукруглое сечение, длину 28,6 см, ширину в средней части 3,4, толщину 1,3 см (см. рис. 10, 1 ). Казалось бы, в захоронении такого ранга уместнее находиться кинжалу, как в Бугачан-ском погребении [Окладников, 1946, табл. VIII, IX]. Данное изделие хотя и получило условное название

1 2 3 4 0 5 cм

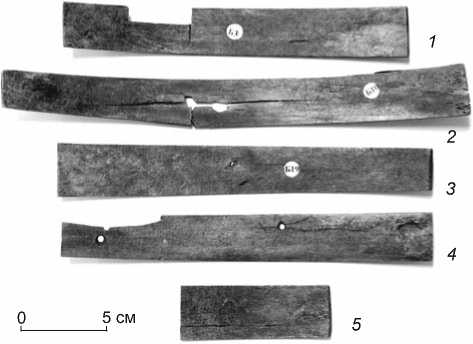

Рис. 13. Роговые и костяная ( 5 ) пластины доспеха.

“кинжал”, но орудия с полукруглым или прямым уплощенным рабочим концом с пришлифовкой, обычно изготовленные из трубчатых костей, традиционно интерпретируются как лощила.

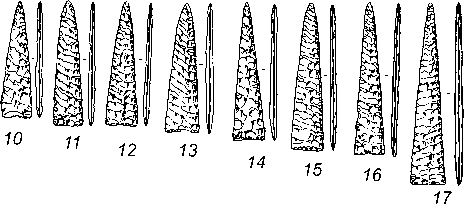

Конечно же, самыми яркими находками являются доспех и щит из пластин. На момент раскопок доспех состоял из 338 фрагментированных обломков, 7 целых и 26 сломанных пластин, в основном из рога, только единицы – из кости (рис. 13). Всего насчитывается 52 целых и собранных пластин. Длина целых 12,5–25 см, ширина 1,5–5, толщина 0,2–0,3 см. Расположение доспеха компактной массой позволяет надеяться на его реконструкцию.

Костяные панцирные пластины в ымыяхтахской культуре позднего неолита известны в Якутии по материалам стоянок Бурулгино на Индигирке и Ула-хан Сегеленнях на Токко [Федосеева, 1980, рис. 87; Алексеев, 1996, с. 39, табл. 28, 2, 3]. Все эти находки относятся к финалу данной культуры.

За пределами Якутии близкие по возрасту костяные панцирные пластины найдены во 2-м слое пещеры Тугаринова [Мандрыка и др., 1996, с. 88–89, рис. 8, 1 – 4 ], в глазковских погребениях памятников Усть-Илга на верхней Лене и Перевозная на Енисее [Окладников, 1955, с. 233, 234, 248–250, 252, рис. 118–120]. На могильнике Ростовка костяные доспехи обнаружены в трех могилах [Матющенко, Синицына, 1988, с. 8, 46, 88–89, рис. 8, 10, 61–66].

Интересно, что в погребении у д. Перевозная под Красноярском, где захоронены три человека, костяные пластины с отверстиями тоже располагались в ногах одного из них. В.В. Передольский, открывший данный памятник, считал эти пластины о статками щита, но мы склонны присоединиться к мнению А.П. Окладникова, который прямо называет их костяными латами [1955, с. 249–250, рис. 120].

Описание щита, проблемы реконструкции

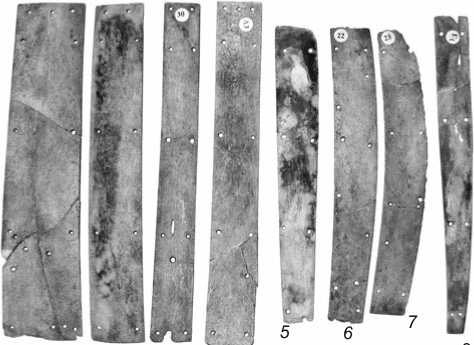

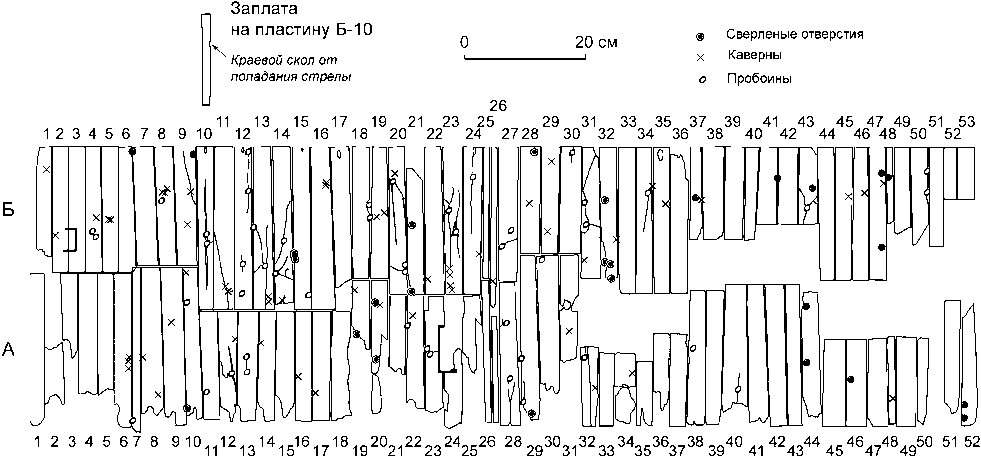

Размеры щита примерно 45 x 155 см (рис. 14). Пластины располагались горизонтально друг под другом двумя вертикальными рядами. Всего их насчитывается 105: в левом ряду 53 (рис. 14, Б), в правом – 52 (рис. 14, А). Целых пластин 44, остальные сломаны, многие во фрагментарном состоянии, некоторые погрызены грызунами. Первоначальное положение

Рис. 14. Реконструкция щита.

большинства пластин, особенно правого ряда и нижней части щита, нарушено (см. рис. 3, 5). В правом ряду почти все пластины были сломаны при сооружении погребения XVIII – XIX вв. Никаких остатков и следов каркасной основы щита не обнаружено. Все пластины изготовлены из трубчатых костей крупного животного, скорее всего лося. Длина пластин от 8,5 до 27 см, ширина 1,5–3,5 см, толщина 0,2 см; имеются четыре узкие пластины шириной 0,9–1,3 см. По длине они разделяются на несколько групп с разным количеством пластин. В левом ряду выделяется 13 таких групп, в правом – 16. Это несоответствие может объясняться утратой пластин. Имеющиеся в наличии пластины разной длины позволяют предположить, что щит был плавно сужен книзу. Точная реконструкция его формы невозможна ввиду фрагментарности и нарушения первоначального положения пластин правого ряда. Возможно, это один из древних усиленных щитов.

Решение вопроса о креплении пластин на щите тоже остается в области предположений. На подавляющем большинстве из них нет отверстий. На 16 пластинах насчитывается 27 круглых сверленых отверстий и их фрагментов диаметром до 0,3 см (рис. 14; 15, 4 ), между двумя пластинами – еще одно, продолговатое, образованное четырьмя близко просверленными круглыми. Наличие отверстий между плотно сдвинутыми пластинами свидетельствует о том, что они сверлились уже по закрепленным на щите пластинам и не играют роли в креплении последних. Возможно, отверстия имеют отношение к креплению дополнительных элементов щита или заплат. Все это позволяет предполагать, что плотно пригнанные друг к другу пластины приклеивались к кожаной основе, натянутой на деревянный каркас. На двух пластинах (см. рис. 14, Б-3, А-23) имеются прямоугольные вырезы (см. рис. 15, 1 ), сделанные после их закрепления на щите, о чем свидетельствуют следы резания на соседних с ними пластинах. Были ли это смотровые щели или вырезы для ремонтных вставок – предстоит еще выяснить.

На 28 пластинах насчитывается 48 сквозных пробоин и краевых сколов от попадания стрел (см. рис. 14), из них четыре-пять – достаточно крупные (см. рис. 15, 2 ); около 20 попаданий привели к растрескиванию или поломке пластин. Одна пробитая пластина (см. рис. 14, Б-10) была усилена заплаткой в виде короткой узкой пластинки, после чего вновь была пробита вместе с этой заплаткой. Кроме пробоин, на 41 пластине выявлено 56 каверн от попадания стрел (см. рис. 14). В шести из них обнаружены застрявшие сломанные острия наконечников стрел из светло-серого или белого кремня (см. 15, 3 ). Возможно, количество отметин от попадания стрел гораздо больше; нами зафиксированы только явно видимые.

Рис. 15. Костяные пластины щита.

1 – с прорезью (для глаз?); 2 – с пробоинами от стрел; 3 – с кавернами от стрел (в одной из них застрявшее острие наконечника);

4 – с высверленными отверстиями; 5 – короткая.

Две пластины сильно разбиты, на одной из них вмятины от тупого предмета.

Возможно, кёрдюгенский щит – не единственная находка такого рода. В двойном глазковском погребении Усть-Илга пластины, тоже изготовленные из костей лося и не имевшие отверстий, также размещались горизонтально друг под другом, закрывая одного из погребенных почти полностью [Окладников, 1955, с. 248, рис. 118, 119].

Проблема разграбления

Внешний вид ряда пластин характерен для костей, лежавших на открытом воздухе, и позволяет предположить, что какое-то время погребение (или его часть) было обнажено (разрыто специально?). Первоначальное расположение некоторых пластин щита нарушено, как будто кто-то разгребал их в поисках каких-то предметов (см. рис. 3, 5). Кроме того, положение костей правой ноги погребенного свидетельствует о том, что, вероятно, когда кости еще были соединены между собой сухожилиями или даже остатками мышечных тканей, нога была согнута в колене и откинута в сторону. Здесь напрашиваются аналогии с Диринг-Юряхскими разграбленными погребениями [Федосеева, 1988, 1999] или потревоженными захоронениями Ростовкинского могильника [Матющенко, Синицына, 1988]. Правда, там погребальные комплексы были нарушены уже после того, как от погребенных остались только скелеты.

Доспех в Кёрдюгенском погребении тоже был потревожен, т.к. некоторые его пластины лежали поверх щита (см. рис. 3, 6). Причем произошло это в то время, когда крепежная вязка между ними еще окончательно не сгнила. Даже в нарушенном положении пластины лежали сгруппированными блоками, и можно предположить, что некоторые вязки выдержали извлечение и повторное сбрасывание доспеха в могилу.

Вызывает интерес и расположение костей второго человека на сдвинутой правой бедренной кости первого. Это скопление, состоявшее из правой лопатки, левой ключицы, локтевых и лучевых костей обеих рук, плечевой кости правой руки, большеберцовой кости левой ноги, фрагмента мужской тазовой кости, производит впечатление очень аккуратно уложенной, компактной кучки (см. рис. 3, 9). Хронологический разрыв между разграблением (?) и укладкой костей второго костяка пока не установлен.

Заключение

На основе сравнительного анализа погребение Кёр-дюген достаточно четко датируется финалом ымы-яхтахской культуры. На этом этапе ымыяхтахское общество, по всей видимости, испытывало какой-то внутренний кризис социально-экономического или политического характера, приведший к достаточно долгим межродовым или межплеменным военным конфликтам. Не исключено, что могла быть и внешняя причина. Широкое распространение костяных доспехов в культурах раннебронзового века Сибири свидетельствует, очевидно, о возросшей интенсивности военных столкновений на достаточно обширной территории. Появление костяного доспеха и тяжелого щита с костяными накладками – закономерный результат развития военного дела в условиях длительного периода “века сражений”.

Затянувшиеся войны могли способствовать возникновению особых групп людей, прошедших специальную военную подготовку. Племя или род отбирал физически крепких мальчиков, которых уже с ранних лет готовили к войне. Конечно, называть их профессиональными воинами или дружинниками, оторванными от общины или противопоставленными ей, нельзя. Как и прочие мужчины-охотники, они оставались в рамках той социальной структуры, которая диктовалась экономическими факторами охотничьего хозяйства. В случае военной опасности эти люди-воины (или, как принято называть таких людей у сибирских народов, богатыри) должны были возглавить сопротивление или же составить ударный отряд для набега. Подобные действия описываются в фольклоре многих народов Сибири [Соловьев, 1987, с. 125–126; Васильев, 1995, с. 129–140].

Щит и доспех в могиле, безусловно, подчеркивают особый социальный статус, ранг погребенного или его принадлежность к особой группе людей – во- инов, богатырей. От других подобных погребений с костяными доспехами Кёрдюгенское отличается лучшей сохранностью, что позволяет надеяться на положительное решение вопросов реконструкции древнего защитного вооружения.

Исследование этого уникального погребения дает обширный материал для изучения многих проблем (антропология, погребальный обряд, социальная дифференциация общества, военное дело и т.д.), связанных с ымыяхтахской культурой позднего неолита (XXIII–XIV/XIII вв. до н.э.) Северо-Восточной Азии.