Погребения древнеямной культуры и ямно-майкопского типа на могильнике Левоегорлыкский-3 в Ставропольском крае

Автор: Кореневский С.Н., Калмыков А.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуется уникальный комплекс из четырех погребений (№ 4, 8,13, 15), совершенных по обрядам ямной культуры в кург. 1 могильника Левоегорлыкский-3 в Ставропольском крае. Захоронения датируются серединой IVтыс. до н.э. С ними связано возникновение кургана и ранний этап его функционирования в качестве кладбища. Скелеты в погребениях сохранились плохо, тем не менее установлено, что покойные были захоронены в скорченном положении на спине. Насыпь кургана над ними была укреплена кромлехом-крепидой. В насыпи и кромлехе-крепиде встречены фрагменты керамики раннего варианта майкопской культуры. Однако в основном захоронении (№ 15) обнаружена керамика степных халколитических культур, не связанная с майкопско-новосвободненской общностью. Впускное погр. 4 помимо золотой подвески и скола кремня содержало кинжал майкопского типа и каменный клювовидный молот. Аналоги кинжала связаны с ранним этапом майкопско-новосвободненской общности, а молота - с поздним, с ее долинским вариантом в Центральном Предкавказье. Публикуемый комплекс является ярким примером влияния культов военной элиты майкопских племен на погребальную обрядность носителей ямной культуры. При этом находки из погр. 4 позволяют поставить вопрос о распространении своеобразных клювовидных молотов в среде долинского варианта майкопско-новосвободненской общности под влиянием ямных традиций производства таких орудий, встречаемых в комплексах с предметами раннего этапа майкопско-новосвободненской общности, в т.ч. и в комплексах ямно-майкопского типа.

Погребальный обряд, ямная культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145145860

IDR: 145145860 | УДК: 903.531 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.1.086-099

Текст научной статьи Погребения древнеямной культуры и ямно-майкопского типа на могильнике Левоегорлыкский-3 в Ставропольском крае

Племена майкопско-новосвободненской общности (МНО), как известно, оказали большое влияние на своих северных соседей – носителей древнеямной культуры Предкавказья и Кумо-Ма-нычской впадины [Мерперт, 1974, с. 153 рис. 1, II; Кореневский, 2004, c. 93–96]. Вместе с тем мы еще не располагаем достаточным количеством источников, содержащих информацию о контактах этих двух важнейших слагаемых народонаселения Предкавказья в IV тыс. до н.э. Поэтому каждое новое открытие в данной области знания заслуживает специального рассмотрения. В предлагаемой публикации анализируются погребения древнеямной культуры, относящиеся к стадии возникновения и начала функционирования кург. 1 могильника Левоегорлыкский-3 и отражающие такое культурное взаимодействие.

Материалы раскопок

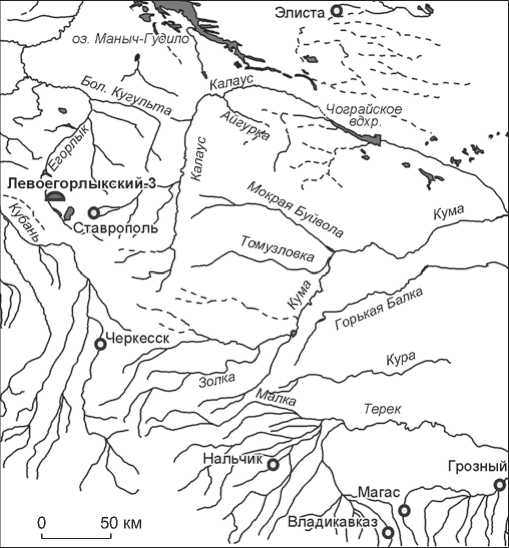

Могильник Левоегорлыкский-3 находится в Изобильненском р-не Ставропольского края, на левом берегу р. Егорлык (на данном участке образовано водохранилище) (рис. 1). Изначально состоял из семи курганов. Они были возведены в линию по гребню отрога горы Верблюд, спускающегося к реке. Общая протяженность могильника примерно 450 м, перепад высот ок. 13 м.

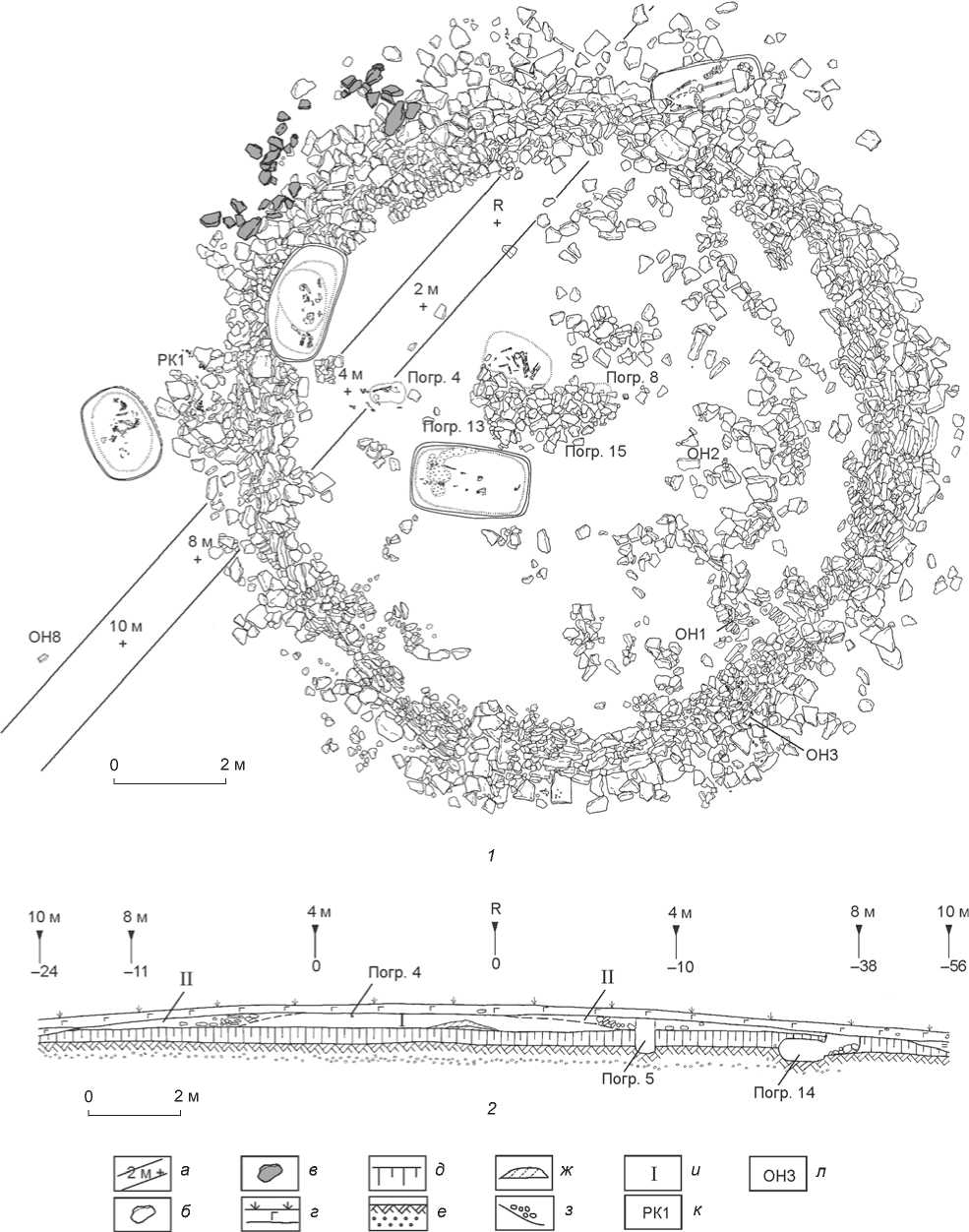

В 2011 г. А.А. Калмыковым был раскопан кург. 1 [2014]. Его высота составляла 0,6 м, диаметр – 40 м. Наземную часть кургана, сильно поврежденную распашкой, слагали две насыпи и подкурганная конструкция – кромлех-крепида. В кургане обнаружено 15 погребений, 8 отдельных находок, ритуальный комплекс и внемогильный комплекс с костями животного. Кроме этого, найдены десятки фрагментов керамики от не менее чем пяти сосудов. Подавляющее большинство погребений и находок датируются различными периодами эпохи бронзы.

Для наблюдения за стратиграфическими особенно стями кургана была оставлена одна бровка, из-за конфигурации отведенного под исследования земельного участка ориентированная по азимуту 42°30′ (рис. 2). По данным ее «восточного» фаса погребенная почва в центре кургана находилась на глубине –65 см от репера (R). В виде горизонтальной полосы она прослеживалась примерно между отметками 10,7 м Ю и 10,4 м С, где была срезана ямами околокурганной выемки грунта, использованного для создания насыпи. На поверхности погребенной почвы, на участке 1,7 м Ю – 0,1 м С, лежал грунт выкида, очевидно, из погр. 15.

Рис. 1. Местоположение курганного могильника Левоегорлык-ский-3.

Поверх выкида и погребенной почвы располагалась насыпь I – наиболее ранняя в кургане. В сечении она была линзовидная. Протяженность по фасу немногим менее 10 м, высота 0,4 м. Склоны насыпи I закрывал кромлех-крепида. На фасе бровки он прослеживался в виде двух групп камней по обеим сторонам насыпи. Нижние камни были положены на погребенную почву у края насыпи, а каждый последующий укладывался на нижележащий, но перекрывал его не полностью, а лишь частично, с отступом к центру кургана (по принципу «домино»). При этом стороны камней, обращенные внутрь кольца, опирались на земляную основу насыпи I. Угол наклона камней к уровню горизонта достигал 35–40°. Максимально в кромлехе-крепиде насчитывалось до 11–12 рядов камней.

Насыпь II более поздняя. Она перекрыла более древнюю часть кургана, с каким погребением была связана, не выяснено (рис. 2, 2 ).

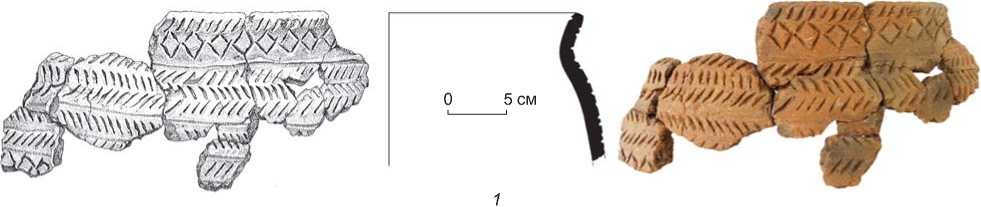

В плане кромлех-крепида имел кольцевидную форму и полностью окружал насыпь I. Камни располагались на склонах этой насыпи и прилегающих к ней участках погребенной почвы. Внешний диаметр каменной конструкции ок. 13,5–14,0 м. Ширина непосредственно самой каменной кладки (каменного кольца) на неповрежденных участках варьировала от 1,4 до 2,0 м (на небольшом участке в юго-западном секторе она сокращалась до 1 м). Диаметр окруженного кромлехом-крепидой пространства был ок. 10 м. Максимальная сохранившаяся высота 0,55 м (рис. 2; 3, 1 ).

Рис. 2. План кромлеха-крепиды кург. 1 ( 1 ) и центральная часть «восточного» фаса бровки ( 2 ).

а – бровка; б – камень; в – камень навала; г – пахотный слой; д – погребенная почва; е – материк с карбонатами; ж – выкид; з – камни на фасе бровки; и – насыпь и ее номер; к – ритуальный комплекс и его номер; л – отдельная находка и ее номер.

Для сооружения кромлеха-крепиды применялись преимущественно рваные куски камня и плиты из плотного мелкоструктурного песчаника серого и серо-желтого цвета. Их размеры различные (от длины 0,2–0,5 м до размеров 1,05 × 0,55 × 0,17 м). Несколько плит в юго-восточном секторе, вероятно, были подработаны до подпрямоугольной формы (рис. 3, 2 , 3 ).

Двойное название подкурганной каменной конструкции – кромлех-крепида – обусловлено двойной функцией, которую она выполняла. Это было, во-первых, каменное кольцо, окружавшее насыпь (ритуальная функция), а во-вторых, кладка, укреплявшая ее края (практическое предназначение).

Таким образом, кромлех-крепида кургана отражал особый тип плиточного «мегалитизма» в курганной архитектуре МНО. Он имел свои особенности по сравнению с кромлехами некоторых майкопских курганов, сооруженными в основном только из навала галечного булыжника. Носители протоямной культуры домайкопского периода в V тыс. до н.э. и ямной культуры Предкавказья в IV тыс. до н.э. кромлехи вокруг своих курганов не возводили.

Внутри кромлеха-крепиды были расчищены остатки нескольких каменных конструкций, располагавшихся на поверхности и в толще древней насыпи I. Часть из них (в центре и в восточной половине ограниченного каменной конструкцией пространства) была связана с погр. 4, 7, 8, 13 (см. рис. 2, 1 ). Эти захоронения в различной степени подверглись разрушениям, но точно, что ни одно из них не было совершено по канонам погребальной практики майкопских племен.

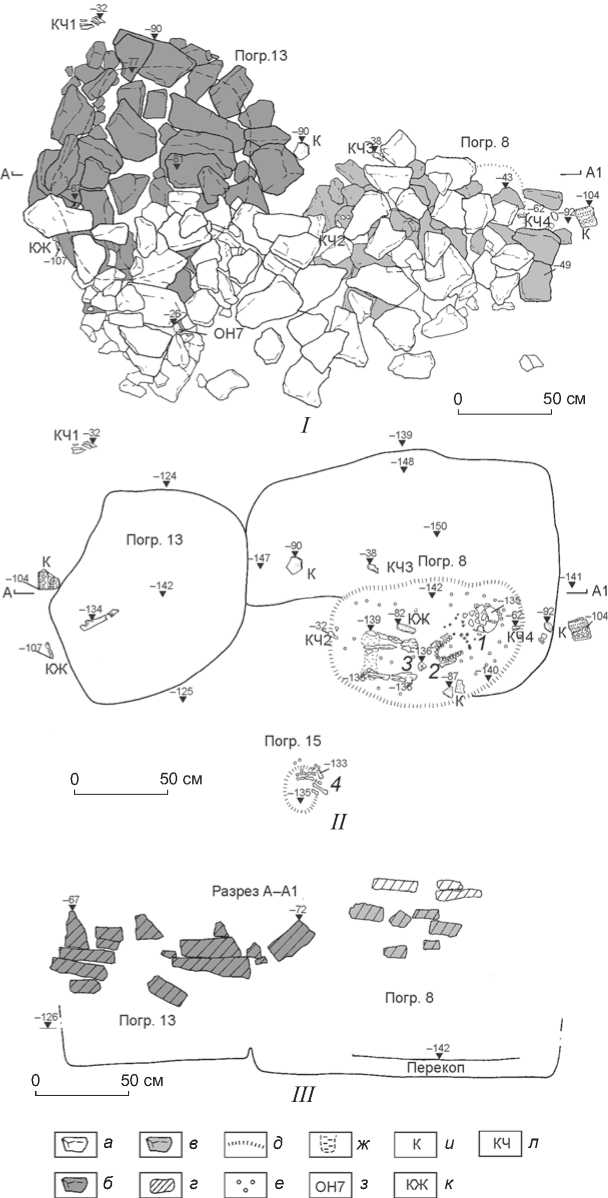

Основным захоронением в кургане, по совокупности целого ряда признаков, являлось разрушенное погр. 15. Наиболее раннюю группу впускных захоронений составляли могилы 4, 8, 13. При этом погр. 13 было сильно потревожено и малоинформативно, поэтому в данной работе специально не рассматривается. Хотя следует отметить некоторые черты, объединяющие его с рядом расположенным погр. 8. Оба были

Рис. 3. Кромлех-крепида кург. 1.

1 – общий вид с юго-востока после расчистки; 2 – кладка в кромлехе-крепиде, вид с северо-востока; 3 – участок кромлеха-крепиды с подработанной плитой, вид с юга.

примерно одинаковой глубины, имели собственные каменные перекрытия, накрытые общим каменным навалом, в обоих погребениях найдены ребра крупных травоядных животных, а также керамические фрагменты от одного и того же сосуда (из погр. 15).

В пределах кромлеха-крепиды и в насыпи обнаружено несколько находок, относящихся ко времени сооружения кургана, т.е. к эпохе МНО. В их числе следует отметить найденный в юго-восточном секторе кремневый наконечник стрелы. Он располагался в каменном навале у внутренней границы кромле-ха-крепиды, в углублении среди камней. Наконечник сделан из полупрозрачного кремня грязно-молочного цвета, имеет подтреугольную форму с неглубокой выемкой в основании, из-за неровности которой окончания предмета приобрели слегка асимметричный вид. Край наконечника по всему периметру обработан ретушью. Длина изделия 3,3 см, максимальная ширина 2,0, толщина 0,5 см, масса 3,1 г (рис. 4, 1). Тип наконечника с незначительной выемкой у основания является довольно редким для курганных древностей МНО. Похожее изделие было найдено в кург. 7 Абинского могильника племен раннего га-люгаевско-серегинского варианта МНО, но ретуши по краю на нем не было [Кореневский, 2004, с. 178, рис. 48, 12]. Обработка краев наконечника пильчатой ретушью явно выдает в нем изделие майкопских оружейников или воинов-охотников предкавказского халколита. В домайкопский период наконечники стрел таким образом, как правило, не подрабатывались, как и наконечники стрел с Константиновского поселения на нижнем Дону, относящегося к степному восточно-европейскому халколиту. Исключение составляет лишь крупный наконечник с ретушью по краю из Ме-шоко [Столяр, Формозов, 2009, с. 95, рис. 25, 4]. Находка из кург. 1 могильника Левоегорлыкский-3 меньше и легче его. Этот наконечник явно не связан со стрелой для тяжелого крупного лука предкавказского халколита и более соотносится с небольшим и скорострельным луком майкопцев.

В древней насыпи кургана встречались охристые черепки – бой майкопской керамики (рис. 4, 2, 3 ). Особо следует отметить один из них (ОН8), найденный за пределами кромлеха-крепиды, на удалении 9,6 м к западу – юго-западу от древнего центра кургана. Это венчик рельсовидной формы от майкопского чана [Кореневский, 2004, с. 32, рис. 42, 12, 13 ]. Размер фрагмента 14,0 × 5,8 см, ширина венчика 5,5, реконструированный диаметр сосуда примерно 93–94 см. Объем такого чана мог достигать 20–26 л. Подобные сосуды характерны для раннего галюгаевско-серегинско-го варианта или близкого ему псекупского (МНО), но в курганах последнего они фиксируются плохо. Для керамики новосвободненской группы или долинского варианта МНО такие чаны не характерны.

К древностям МНО отно сится развал керамического сосуда (ОН3) из 45 неорнаментированных фрагментов терракотового цвета. Он обнаружен на удалении 7,2 м к югу – юго-востоку от древнего центра кургана. Развал был разнесен полосой (1,8 ×

3 cм

1 cм

1ЛЕВ0ЕГ0РЛ.-3 |кУРГ. 1 онз

3 cм

Рис. 4. Отдельные находки, датируемые временем возникновения и начала функционирования кургана.

1 – кремневый наконечник стрелы (ОН1); 2 – фрагмент керамики (ОН2); 3 – венчик керамического чана (ОН8); 4 – фрагменты керамики (ОН3); 5 – фото ОН3 in situ , вид с востока.

× 0,8 м) поперек всего каменного кольца кромлеха-крепиды (см. рис. 2, 1 ; 4, 5 ). В других местах насыпи кургана и кромлеха-крепиды подобной керамики не найдено. Обстоятельства обнаружения фрагментов указывают на то, что в этом месте в процессе возведения кромлеха-крепиды о камни был преднамеренно разбит керамический сосуд . Полностью восстановить его форму не удалось. Венчик у сосуда был прямой, резко отогнут наружу, по верхнему краю закруглен. Реконструированный диаметр венчика примерно 16–17 см, высота – более 3 см (см. рис. 4, 4 ).

Ко времени строительства кромле-ха-крепиды относится и ритуальный комплекс 1, обнаруженный на удалении 5,5 м к западу от древнего центра кургана. Он со стоял из фрагментов двух или трех керамических сосудов и обломков нижней челюсти крупного животного, найденных среди камней кромлеха-крепиды. Находки были сконцентрированы в четырех скоплениях (см. рис. 2, 1 ). Типологически формы этой посуды не восстанавливаются. Обломки связаны с керамикой ручной лепки. Один фрагмент покрыт налетом гари.

Погребение 15 (основное) располагалось в геометрическом центре пространства, ограниченного кром-лехом-крепидой (см. рис. 2, 1 ). С ним был связан материковый выкид, зафиксированный на фасе бровки. Границы выкида в плане проследить не удалось . Само погребение было практически полно стью разрушено (рис. 5, II ), а в его перекопе совершены два захоронения (№ 8 и 13). Кроме того, погр. 15 в значительной степени было повреждено в результате жизнедеятельности крупных землеройных животных. От захоронения in situ сохранились только часть костей стоявшей на подошве стопы человека, а также лежавший на ней кремневый отщеп. Под костями прослежены тлен темно-коричневого цвета и частицы охры. Судя по уровню расположения погребенной почвы и остатков погребения, реконструированная глубина могилы составляла примерно 0,75 м.

Рис. 5. Перекрытия погр. 8 и 13 и каменный навал сверху ( I ), планы погр. 8, 13, 15 ( II ) и разрез погребальных конструкций ( III ).

а – камни навала над перекрытиями; б – камни перекрытия погр. 8; в – камни перекрытия погр. 13; г – разрез камня; д – граница подстилки; е – охра; ж – костный тлен; з – отдельная находка и ее номер; и – фрагмент керамики (из погр. 15); к – кости животного; л – кости человека (из погр. 15).

1 – каменные бусины (19 шт.); 2 – костяное наборное ожерелье; 3 , 4 – кремневые отщепы.

Очевидно, что частями скелета индивида из погр. 15 являлись фрагменты костей и зубы, найденные в различных местах при расчистке каменных навалов над погр. 8 и 13 и при выборке их заполнения.

Кремневый отщеп представляет собой тонкий пластинчатый скол с гальки. Один край острый, режущий. Камень полупрозрачный, коричневого цвета. На небольшом участке сохранилась корка выветривания. Размер артефакта 3,7 × 2,2 × 0,4 см (рис. 6, 5 ).

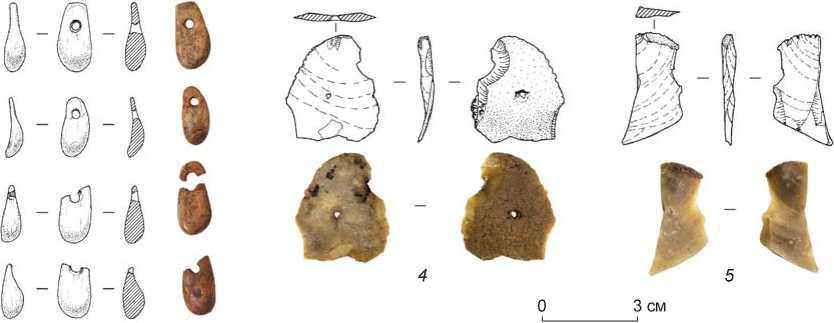

Фрагменты сосуда найдены среди камней перекрытия и в заполнении погр. 8 и 13 (см. рис. 5, I, II ; 7, 2 ). В других местах кургана обломки данного сосуда не встречались. Полностью его профиль не восстановлен. Это был крупный толстостенный лепной горшок большого диаметра с крутыми плечиками и отклоненным наружу уплощенным по верху венчиком. Изготовлен из плотного глиняного теста с добавлением большого количества дресвы, шамота и мелкого кварцевого песка. Цвет обжига краснокоричневый с обширными серо-коричневыми пятнами на внешней поверхности. Вся наружная сторона сохранившейся части сосуда и верхний край внутренней стороны венчика покрыты сложным геометрическим орнаментом из комбинаций вдавленных линий и косых отпечатков ногтевидного по форме штампа. Размеры реставрированной части: высота 12,8 см, в т.ч. венчика 3,8, реконструируемый диаметр венчика ок. 32 см. Толщина стенки и венчика 1,3 см (рис. 7, 1, 3, 4 ).

Данная керамика не связана с МНО. Пышная орнаментация на поверхности сосуда, распространенная на венчик и предвенчиковую часть тулова, позволяет отнести его к изделиям степных во сточно-европейских культур начала медно-бронзового века. Отдельные образцы такой орнаментации можно увидеть на посуде степного типа, например, первой группы Константиновского поселения [Ки-яшко, 1994, с. 103–107]. Более точно аналогии подобрать сложно из-за фрагментарности рассматриваемого сосуда.

Погребение 8 обнаружено в перекопе основного погр. 15. Форма, размеры и границы могильной конструкции не прослежены. От нее удалось зафиксировать только каменное перекрытие и уровень дна, маркируемый тленом от подстилки (см. рис. 5).

Каменное перекрытие представляло собой навал из плит (преимущественно) и камней, неплотно уложенных рядом друг с другом в три-четыре слоя. По верхнему уровню навал занимал вытянутое по линии запад – восток подовальное пространство размером примерно 1,3 × 0,9 м. Плиты и камни, образовывавшие перекрытие, следов обработки не имели. Среди них было несколько плит плотного белого известняка, не встречавшегося в кромлехе-крепиде. Размеры наиболее крупной плиты 37 × 24 × 11 см.

При расчистке перекрытия и последующей выемке грунта до обнаружения скелета в предполагаемых границах погребения были трижды встречены фрагменты костей человека (от скелета из основного погр. 15), ребро крупного травоядного и несколько обломков вышеописанного керамического сосуда.

Дно погр. 8 находилось примерно в 0,5 м ниже основания камней перекрытия, прослежено по тлену от подстилки. Она была двухслойная. Сверху располагался бесструктурный тлен красно-коричневого (бурого) цвета, нижним слоем, судя по отпечатку на грунте, являлась циновка крупного плетения. Подстилка была посыпана охрой, наиболее интенсивно – за черепом покойного.

На подстилке расчищен неудовлетворительно сохранившийся скелет подростка. Его череп был раздавлен, от посткраниального скелета остался костный тлен и отпечатки длинных костей ног, таза и фрагментарно плечевых костей. Судя по ним, покойный был похоронен в скорченном положении на спине, головой на восток. Ноги были предельно согнуты в коленных и тазобедренных суставах и уложены на живот. Плечевые кости направлены к тазу. Можно предположить, что руки были сведены в кистях.

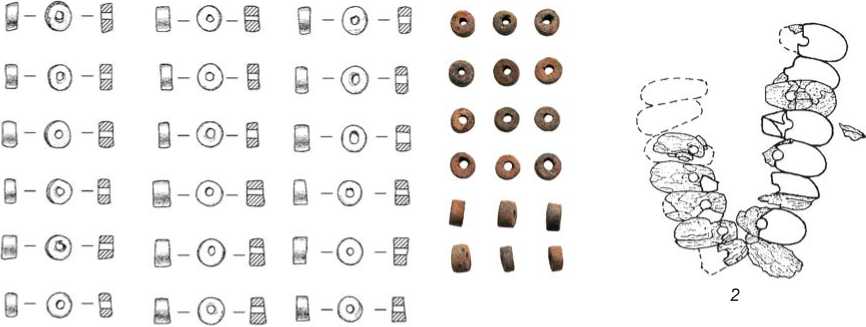

В районе анатомического положения шеи и груди погребенного обнаружены каменные бусины, в области груди – наборное ожерелье из ко стяных подвесок, около левого коленного сустава на подстилке – кремневый отщеп, лежавший плашмя, стороной с ненарушенной коркой выветривания вверх. Большинство бусин располагались в районе шеи в одну линию, на нерегулярном друг от друга расстоянии, а шесть находились вне этой группы, в области груди. Здесь они лежали плашмя, на одинаковом и небольшом расстоянии друг от друга, образуя короткую (примерно 8 см) прямую линию, соединявшую концы ожерелья из костяных подвесок. Вероятно, эта часть бусин и подвески являлись украшением какого-то нагрудника, тканая или кожаная основа которого не сохранилась (см. рис. 6, 2 ).

Бусины сделаны из твердого черного минерала. Всего их 19 шт. Бусины короткоцилиндрические, со сквозным поперечным отверстием. Их длина 0,35–0,55 см, диаметр ок. 0,8, диаметр отверстий 0,2–0,3 см (см. рис. 6, 1 ). Бусины описываемой формы из камня, перламутра и пасты известны у племен предмайкопского периода Предкавказья и у носителей майкопской культуры как атрибут особо престижного погребального костюма. Однако специального анализа этой категории вещей еще не проводилось.

Наборное ожерелье со стояло как минимум из 16 однотипных костяных подвесок. Все они каплевидной формы с уплощенной зауженной верхней частью, в которой сделано сквозное отверстие для подвешивания или пришивания. Своей формой подвески явно

Рис. 6. Инвентарь погр. 8 ( 1–4 ) и 15 ( 5 ).

1 – каменные бусины; 2 – наборное ожерелье in situ ; 3 – костяные подвески из него; 4 , 5 – кремневые отщепы.

Рис. 7. Керамический сосуд из погр. 15, собранный из обнаруженных в погр. 8 и 13 обломков.

1 – реставрированная часть сосуда; 2 – фрагмент в заполнении погр. 8; 3 – орнамент на внешней поверхности сосуда; 4 – орнамент по верхнему краю внутренней стороны венчика.

имитируют зубы оленя. Полностью сохранившаяся подвеска имеет длину 2,1 см, максимальную ширину 1,1, максимальную толщину 0,7, диаметр отверстия 0,25 см. Размеры остальных примерно такие же или меньше (см. рис. 6, 2, 3 ).

Подвески в виде зубов оленя не характерны для погребального ко стюма племен МНО и встречаются в ее комплексах в редких исключениях. Например, они найдены в погр. 5 кург. 51 могильника Клады [Резепкин, 2012, с. 250, рис. 111, IV, 2]. Украшения, имеющие форму зубов оленя, начали фигурировать в качестве престижных задолго до эпохи МНО. Так, они известны в комплексах Нальчикского могильника [Круглов, Подгаецкий, 1941, с. 74, рис. 8, 5; с. 91, рис. 28, 2].

Кремневый отщеп представляет собой очень тонкий, пластинчатый скол с гальки. Одна сторона полностью покрыта коркой выветривания. Камень полупрозрачный, коричневого цвета. В центре имеется небольшое сквозное отверстие естественного происхождения диаметром ок. 1 мм. Размеры предмета 3,3 × 2,8 × 0,4 см (см. рис. 6, 4 ).

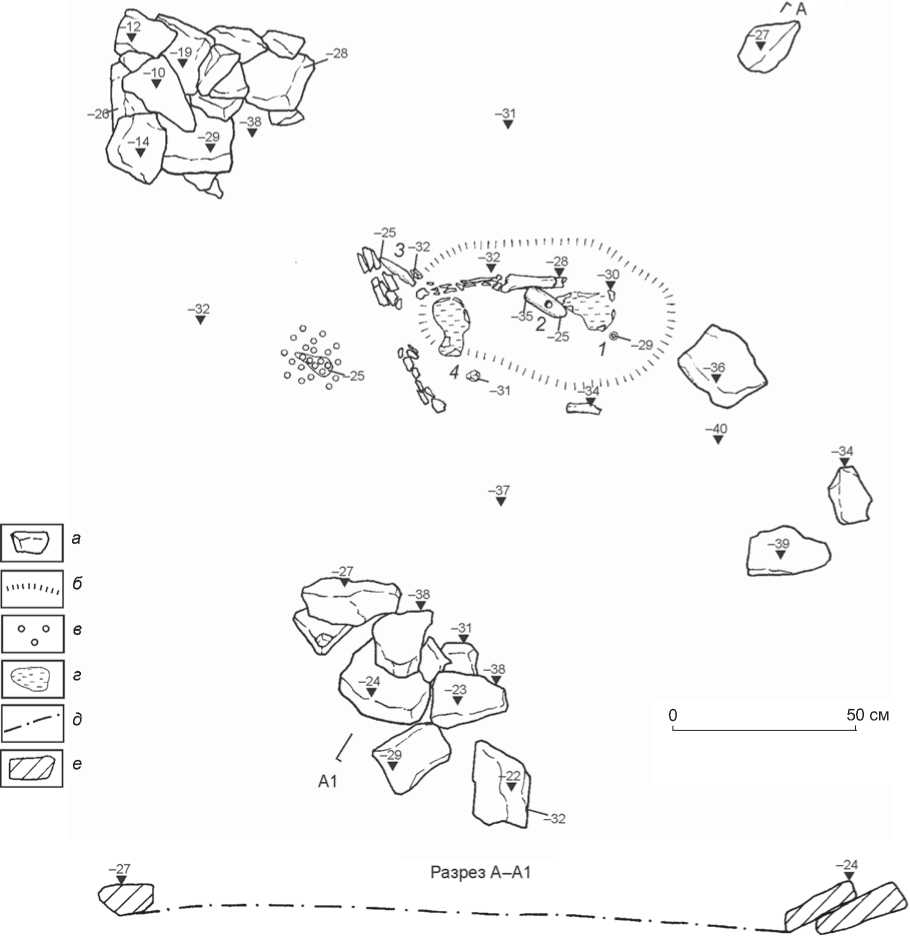

Рис. 8. План и разрез погр. 4.

а – камень; б – граница подстилки; в – охра; г – костный тлен; д – реконструированная граница дна могильной конструкции; е – разрез камня.

1 – золотая подвеска; 2 – каменный клювовидный молот; 3 – бронзовый кинжал; 4 – кремневый отщеп.

Рис. 9. Погребение 4 после расчистки.

1 – общий вид с юго-востока; 2 – скелет, погребальный инвентарь, вид с юга.

Погребение 4 впущено в насыпь I на удалении 2,6 м к западу от древнего центра кургана (см. рис. 2, 1 ). Могила сохранилась фрагментарно (рис. 8; 9, 1 ). Верх погребальной конструкции и бóльшая часть скелета были разрушены плугами. Грунтовые детали могильной конструкции проследить не удалось. Дно погребения, определенное по тлену подстилки, уровню расположения находок и костей, находилось в толще насыпи I. В устройстве могильной конструкции использовался камень. Более полно сохранился ее северо-западный угол, сложенный из нескольких камней песчаника средних размеров (ок. 25 × 15 × × 8 см). По внешней стороне он имел четкую прямоугольную форму. Также к устройству могилы могли иметь отношение скопление камней к югу от скелета и четыре камня, лежавших по линии север – юг к востоку от скелета. Все они аналогичны камням кромле-ха-крепиды.

Скелет в неудовлетворительном состоянии. Отсутствовало большинство костей; представленные кости (правой руки, фрагмент левой плечевой, проксимальные части бедренных) были раздроблены на мелкие фрагменты. От черепа и таза прослежен только костный тлен. Однако и по перечисленным остаткам поза погребенного реконструируется отчетливо: он лежал в скорченном положении на спине, головой на восток. Руки были опущены вдоль туловища, правая выпрямлена, ее запястье находилось около одноименного тазобедренного сустава. Ноги были согнуты в тазобедренных суставах под углом немногим более прямого и развернуты коленями вправо. Разрушенные концы бедренных костей были приподняты (см. рис. 8; 9, 2 ).

Под костями прослеживалась очень тонкая подстилка в виде бесструктурного тлена темно-коричне- вого цвета. В районе примерно гипотетического расположения стоп покойного расчищен распавшийся комок охры.

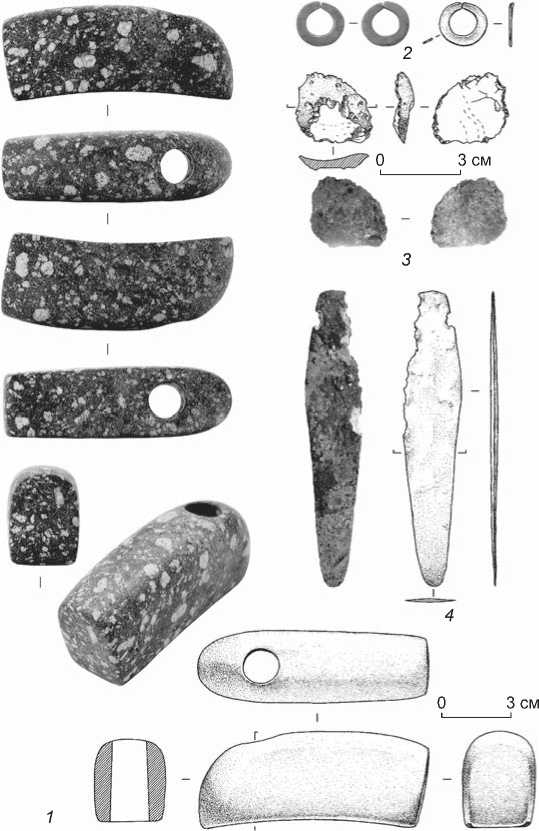

Инвентарь погребения состоял из золотого кольца-подвески к убору головы, каменного клювовидного молота, бронзового кинжала и кремневого отщепа (рис. 10).

Золотая подвеска найдена у южной границы костного тлена, на месте анатомического положения черепа. Украшение сделано в виде широкого кольца из толстой раскованной проволоки. Концы сомкнуты. Размеры 1,7 × 1,6 см, толщина 0,1 см, масса 1,9 г (рис. 10, 2 ). Золотые кольца в один оборот являются типичным украшением в элитных погребениях МНО. В основном они изготовлялись из проволоки и не расковывались [Кореневский, 2011].

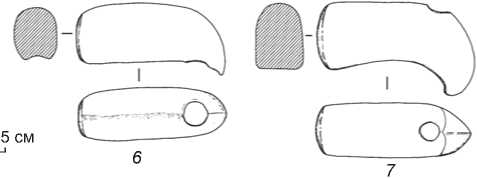

Клювовидный молот располагался между правой рукой и туловищем погребенного. Конец с отверстием был приподнят и направлен на юго-запад (см. рис. 9, 2 ; 10, 1 ). Молот имеет форму параллелепипеда со сквозным отверстием, смещенным к одному из концов (обуху). Обух клювовидный, слегка загнут книзу. Верхние грани орудия сглажены. Ударная часть плоская. Сверлина односторонняя, слегка сужающаяся снизу вверх. Поверхность ее гладкая. Молот сделан из плотной вулканической породы серо-зеленого цвета с разнокалиберными белыми включениями. Скорее всего, это серпентинит. Поверхность орудия отполирована. Общая длина изделия 12,3 см, размер сечения в средней части 4,7 × 3,8, диаметр отверстия от 1,8 до 2,0 см (см. рис. 10, 1 ).

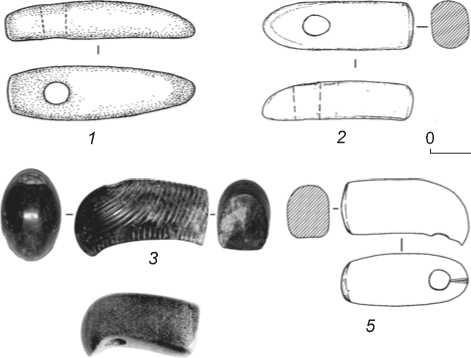

Аналоги клювовидного молота из погр. 4 хорошо изве стны. Один экземпляр является случайной находкой из курганов под Пятигорском (рис. 11 , 2 ). Другие связаны с Центральным Предкавказьем, ком-

Рис. 10. Инвентарь погр. 4.

1 – каменный клювовидный молот; 2 – золотая подвеска; 3 – кремневый от-щеп; 4 – бронзовый кинжал.

плексами долинского варианта МНО. Места находок – Чегем I, кург. 1, погр. 8 (молоток лежал у правого плеча покойного, там же находился асимметричный наконечник стрелы) (рис. 11, 7 ), кург. 5, погр. 2 (рис. 11, 6 ), Чегем II, кург. 27, погр. 1 (рис. 11, 5 ) [Бетрозов, Нагоев, 1984, с. 9, 10, 28], Марьинская-3, кург. 1, погр. 18 (рис. 11, 3 ). В последнем комплексе клювовидный молот из камня черного цвета лежал у правого плеча вместе с бронзовым теслом и бронзовым кинжалом. Радиоуглеродные даты по дереву из этого погребения дали интервалы 3416–3364 и 3440–3020 гг. до н.э. Усредняющая их дендрохронологическая дата – 3350 г. до н.э., т.е. 34 в. до н.э. [Канторович, Маслов, 2009, с. 115]. За пределами МНО такие клювовидные молоты найдены в погр. 1 кург. 1 в с. Константиновка Запорожской обл. (рис. 11, 1 ) и в погр. 19 кург. 1 у хут. Степана Разина в Поволжье (рис. 11, 4 ) [Кореневский, 2013; Мерперт, 1974, рис. 10, 5 ; Марковин, 1976].

Клювовидные молоты из комплексов долинского варианта МНО изготовлены из породы коричневого или черного цвета, не из серпентинита. Поэтому серпентинитовая находка из погр. 4 кург. 1 могильника Левоегорлык-ский-3 обладает неким своеобразием. Она, скорее всего, связана своим происхождением по породе камня с Центральным Предкавказьем, где в пределах Малкинского железорудного поля имеются разнообразные выходы серпентинита (коры выветривания древних ультраосновных пород) [Калганов, 1946, с. 167–168]. В погребениях долинского варианта клювовидные молоты лежат у плечевой или грудных костей покойных, так же как и в рассматриваемом захоронении.

Рис. 11. Клювовидные молоты долинского варианта МНО и их аналоги в Восточной Европе (по: [Кореневский, 2013; Канторович, Маслов, 2009; Бетрозов, Нагоев, 1984]).

1 – с. Константиновка, кург. 1, погр. 1 (Запорожская обл., Мелитопольский р-н); 2 – Пятигорск, находка из курганов; 3 – Марьин-ская-3, кург. 1, погр. 18 (Ставропольский край); 4 – хут. Степана Разина, кург. 1, погр. 19 (Волгоградская обл.); 5 – Чегем II, кург. 27, погр. 1; 6 – Чегем I, кург. 5, погр. 2; 7 – Чегем I, кург. 1, погр. 8 (Кабардино-Балкарская Республика).

Кинжал на медной основе находился у правого тазобедренного сустава. Так же, как и молот, он располагался в наклонном положении. Приподнятое острие было направлено на северо-запад. Изделие относится к т.н. раннемайкопскому типу бесчеренковых кинжалов. Клинок двухлезвийный, сужающийся к закругленному концу. Рукоять трапециевидная. По центру кинжала проходит слабо выраженная продольная нервюра (ребро). Длина изделия 12,7 см, в т.ч. клинка ок. 9, максимальная ширина (реконструированная) 2,7, максимальная толщина 0,25 см (см. рис. 10, 4 ).

Форма левоегорлыкского кинжала хорошо увязывается с раннемайкопским типом галюгаевско-сере-гинского и псекупского вариантов МНО. На Кавказе он появился в начале IV тыс. до н.э. Известны даты нескольких образцов такого оружия: из погр. 33 кург. 1 группы Марьинская-5 – 38–37 вв. до н.э. (3767–3660 гг. до н.э.) [Канторович, Маслов, Петренко, 2013, с. 92], из погр. 13 кург. 14 могильника Манджикины – 38–37 вв. до н.э. (3781–3693 гг. до н.э.), из погр. 3 кург. 1 могильника Кудахурт – 36–35 вв. до н.э. (3520–3400 гг. до н.э.) [Кореневский, 2011, с. 26–28]. Бесчеренковый кинжал входит в состав комплекса Майкопского кургана, который может датироваться по дате погр. 70 кург. 1 могильника Заманкул 37–36 вв. до н.э. (3640–3500 гг. до н.э.) [Там же].

Стратиграфически кинжалы бесчеренкового типа дважды демонстрировали свою более раннюю позицию в курганах по сравнению с черенковыми. Первым на это указал А.А. Иессен на примере основного и впускного погребений Майкопского кургана [1950]. Такая же ситуация подтверждена стратиграфией кург. 1 могильника Марьинская-5. Даты погр. 12 и 25 с черенковыми кинжалами здесь находятся в диапазоне 34–32 вв. до н.э. [Канторович, Маслов, Петренко, 2013, с. 93].

Кремневый отщеп лежал плашмя рядом с левым тазобедренным суставом за границей сохранившегося участка подстилки. Он представляет собой кусок гальки с многочисленными сколами. Кремень коричневого цвета, полупрозрачный (см. рис. 10, 3 ).

Включение кремневого отщепа в состав погребального инвентаря, по всей видимости, имеет определенный устоявшийся смысл для оставивших данное захоронение людей, т.к. подобные случаи зафиксированы неоднократно. Например, кремневые отщепы были обнаружены в двух описанных выше погребениях.

Обобщающие наблюдения

Курган 1 могильника Левоегорлыкский-3 возник на важной трассе сообщения предгорной зоны Центрального Предкавказья и Кумо-Манычской впадины, которой является долина р. Егорлык. Основным захоронением в кургане было погр. 15. С ним, исходя из логики и стратиграфических наблюдений, связывается выкид на поверхности древней почвы. Надо полагать, место захоронения вскоре (иначе выкид был бы размыт дождевыми потоками) было перекрыто небольшой земляной насыпью диаметром 11–12 м, скаты которой были укреплены кромлехом-крепидой.

В соответствии с погребальным ритуалом в кром-лех-крепиду попали фрагменты майкопской керамики, а также наконечник стрелы. Последний – не единичный пример обнаружения подобной находки в насыпи кургана времени МНО. Так, наконечник стрелы был найден в насыпи над майкопскими погребениями Большого Ипатовского кургана [Кореневский, Белинский, Калмыков, 2007, с. 214, рис. 74, 8 ]. Возможно, это отражает ритуальный выстрел в насыпь кургана из боевого скорострельного лука, т.к. наконечники стрел массой в 3 г с зазубренными краями относятся к оружию именно данного типа.

Основное погр. 15, судя по фрагментам керамики и положению сохранившихся костей, не имеет отношения к комплексам «круга Майкопского кургана» и связано, очевидно, с местными племенами ямной культурно-исторической общности. Однако оставившие его люди явно придерживались некоторых деталей, характерных для погребальных традиций МНО, и использовали при возведении первой насыпи черепки от ее керамики первого класса, включая фрагменты огромных чанов. Такая посуда была свойственна прежде всего раннему галюгаевско-серегинскому варианту МНО [Кореневский, 2004, с. 50–53].

Далее внутри кромлеха-крепиды были совершены захоронения № 4, 8 и 13. Судя по положению погребенных, все они отно сятся к ямной культуре и не содержат керамики МНО. В целом представленный материал позволяет предположить, что центр кургана был основан и функционировал как место погребения членов одного или нескольких кланов носителей древнеямной культуры. Общность их похоронных ритуалов подчеркивается включением в состав погребального инвентаря небольших фрагментов кремня, имеющих некое символическое значение, т.к. практическое использование таких мелких отщепов в качестве орудий является до статочно дискуссионным. Несмотря на сильные разрушения костяков в рассматриваемых захоронениях, можно констатировать, что место упокоения здесь нашли разновозрастные умершие.

Погребение 4 содержало инвентарь, позволяющий рассматривать захоронение как элитное с воинской символикой раннего майкопского или псекупского варианта МНО, т.е. синкретическое погребение ям-но-майкопского типа. Вместе с тем в нем был клювовидный молот, характерный для долинского варианта МНО в Центральном Предкавказье, относящегося к ее позднему этапу [Там же, с. 54–57], для которого типичны уже черенковые кинжалы. Все это делает рассматриваемый комплекс уникальным свидетельством взаимовстречаемости вещей раннего и позднего этапов МНО. Подобные случаи очень редки. Один из них – погребение Иноземцевского кургана, исследованного в 1976 г., где зафиксирована миска галюгаевско-серегинского варианта и керамика долинского варианта МНО с характерным для него набором предметов из бронзы [Кореневский, Петренко, 1982]. Этот комплекс датируется 35–34 вв. до н.э. (3499–3349 гг. до н.э.) [Кореневский, 2011, с. 29].

Даты бесчеренковых кинжалов в Центральном Предкавказье в основном связаны с диапазоном 38/37–36/35 вв. до н.э., поэтому погр. 4 можно отнести по крайней мере к концу первой половины – середине IV тыс. до н.э. Во второй половине этого тысячелетия, в интервале 3400–3000/2900 гг. до н.э., подобное оружие неизвестно. Такой датировке не противоречит и керамика раннемайкопского типа, зафиксированная в кромлехе-крепиде кургана.

Клювовидные молоты являются очень интересным типом изделий долинского варианта МНО как предметы весьма загадочной конфигурации и происхождения. Их аналоги из кости и камня на юге Восточной Европы рассматривались ранее [Rezepkin, 2000, S. 29, Abb. 9; Кореневский, 2013, с. 21, рис. 5]. В целом сформулирован тезис о том, что каменные клювовидные молоты появились как подражание костяным клювовидным клевцам ямной культуры [Rezepkin, 2000, S. 29], более того, как развитие формы рогового клевца, оружия и орудия эпохи халколита, еще до-майкопского времени [Кореневский, 2013]. В данном случае с погр. 4 возможны разные решения вопроса, кто на кого влиял в плане появления такого предмета в контексте погребального обряда по канонам ямной культуры.

Первый вариант ответа: это было влияние племен долинского варианта МНО, в материалах которого клювовидные молоты фиксируются неоднократно, на носителей ямной культуры. Но такое решение наталкивается на серьезное возражение в отношении хронологии комплексов. В погр. 4 кург. 1 могильника Левоегорлыкский-3 клювовидный молот встречен в сочетании с предметом раннемайкопского периода МНО – бесчеренковым кинжалом. В комплексах долинского варианта клювовидные молоты связаны с черенковыми кинжалами и относятся к позднему этапу МНО.

Другой вариант ответа на поставленный вопрос: клювовидные молоты появились в Предкавказье у носителей ямной культуры как развитие своих костяных прототипов в финале раннего этапа МНО и затем были восприняты племенами долинского варианта МНО. Такой ход событий имеет дополнительные ар- гументы. Первый из них связан с расположением клювовидных молотов в захоронениях долинского варианта у плеча и груди, т.е. «под рукой» погребенного. Это отражает не майкопскую т.н. абстрактно-орудийную традицию помещения престижного орудия в погребение в угол или под стенку могилы, а энеолитическую «конкретно-орудийную» протоямной и ямной культурных общностей: у плеча, груди, локтя покойного, лежащего на спине в скорченном или вытянутом положении. Именно так, у локтя, располагался клювовидный молот в погр. 4 кург. 1 могильника Левоегор-лыкский-3. Этот вариант нам представляется более оправданным.

Погр. 8 (подростка) кург. 1 также содержало престижные украшения костюма своего времени, не так часто встречаемые в захоронениях майкопских племен, как, например, ожерелье из подвесок в виде зубов оленя.

Заключение

В целом рассмотренные выше материалы позволяют говорить о сильном влиянии культов и ценностей МНО на северных соседей, т.е. на носителей ямной культуры, в организации курганного пространства, строительстве кромлехов и крепид, использовании боя керамики при возведении курганного сооружения. Они показывают, что престижные ценности майкопской военной элиты стали также предметами воинского престижа для знати носителей ямной культуры, как, например, бесчеренковые кинжалы. Вместе с тем в наборе престижных вещей племен ямной куль-турно-историче ской общности появился каменный клювовидный молот. Этот предмет, имевший, видимо, культовый характер, был заимствован долинскими племенами из более раннего культурного контекста древнеямного или раннемайкопского населения, от кого точно, пока сказать затруднительно в связи со скудностью источников.

Список литературы Погребения древнеямной культуры и ямно-майкопского типа на могильнике Левоегорлыкский-3 в Ставропольском крае

- Бетрозов Р.Ж., Нагоев А.Х. Курганы эпохи бронзы у селений Чегем I, Чегем II и Кишпек // Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии. - Нальчик: Эльбрус, 1984. - Т. 1. - С. 7-87.

- Иессен А. А. К хронологии больших кубанских курганов // СА. - 1950. - Т. XII. - C. 157-200.

- Калганов М.И. Малкинское железорудное месторождение и перспективы его промышленного освоения // Природные ресурсы Кабардинской АССР. - M.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946. - С. 167-168.

- Калмыков А. А. Отчет о раскопках курганного могильника Левоегорлыкский-3 в Изобильненском районе Ставропольского края в 2011 году. Ставрополь, 2014 // Архив ИА РАН. Р-1. № 45517, 45518.

- Канторович А.Р., Маслов В.Е. Раскопки погребения майкопского вождя в кургане близ станицы Марьинской (предварительная публикация) // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. - Ставрополь: Наследие, 2009. - Вып. IX. - С. 83-116.