Погребения финала поздней бронзы - переходного от бронзы к железу времени могильника Крохалевка-5 (север Верхнего Приобья)

Автор: Гришин А.Е., Марченко Ж.В., Гаркуша Ю.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Публикуются сведения по двум погребениям периода финала поздней бронзы переходного к железу времени, обнаруженным на могильнике Крохалевка-5 (Крохалевский археологический микрорайон, север Верхнего Приобья). Небольшое количество комплексов этого периода в регионе и малое количество радиоуглеродных дат по ним отражает актуальность новой информации. В 2017 г. были исследованы погр. 46 и 47, расположенные на периферии памятника, на начале склона террасы. В погр. 46 захоронен мужчина 15-18 лет, в погр. 47 женщина 45-50 лет. Могильные ямы имеют небольшие скругленные контуры, погребенные были уложены головой в северно-восточном направлении в сильно скорченных позах, на правом и левом боку. Зафиксированы признаки предингумационных манипуляций с телом, отразившиеся в сильной степени скорченности тел, плохой сохранности костей скелета (46), отсутствии некоторых костей (47). У лицевой части черепа в погр. 47 обнаружена ветвь нижней челюсти коровы. Один погребенный (47) уложен в более раннюю яму неизвестного назначения со специфическим заполнением (насыщенно-черная супесь, обломки камня, деградированные отдельности кварцита). Приведено описание другой ямы с аналогичным заполнением, расположенной поблизости (объект 334В). На фоне известных ритуальных традиций (позднеирменской, большереченской, завьяловской), при отсутствии датирующих предметов с погребенными нет возможности дать точную культурную атрибуцию описываемым комплексам. Калиброванные значения радиоуглеродной даты по коллагену из нижней челюсти коровы (погр. 47) относят комплекс к периоду 1195-910 кал. л. до н.э., что соответствует периоду финальной стадии поздней бронзы переходного от бронзы к железу времени в регионе. На памятнике и в Крохалевском археологическом микрорайоне комплексы этого периода дифференцированы впервые.

Погребение, поздняя бронза, переходное от бронзы к железу время, север верхнего приобья, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146689

IDR: 145146689 | УДК: 902/904+902.6 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0560-0567

Текст научной статьи Погребения финала поздней бронзы - переходного от бронзы к железу времени могильника Крохалевка-5 (север Верхнего Приобья)

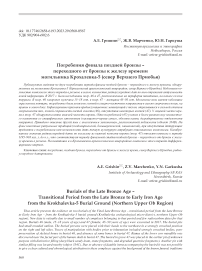

Обобщенные результаты полевых исследований разновременного могильника Крохалевка-5 (рис. 1, 1 ) нами периодически публикуются (напр.: [Гришин и др., 2018] и др.). Предлагаемая статья продолжает серию таких работ, т.к. источниковый потенциал памятника высок – несмотря на незначительную площадь исследований, здесь велика концентрация артефактов, ритуальных и поселенческих структур практически всех периодов культурно-хронологической шкалы севера Верхнего Приобья.

В 2017 г. были изучены два погребения, предварительно отнесенные к периоду поздней бронзы – переходному от бронзы к железу времени. Недавно полученные по одному из них радиоуглеродные данные, а также в целом немногочисленность археологических свидетельств конца поздней бронзы и переходного от бронзы к железу времени в регионе, определили актуальность публикации этих оригинальных комплексов.

Описание источников

Захоронения были обнаружены на периферии памятника, фактически на склоне террасовидного останца. Они располагались вдоль края террасы, на расстоянии 5,5 м друг от друга. Перекрывающие слои вплоть до слоя желтой супеси (слой 3, «материк») были полностью разрушены современной распашкой.

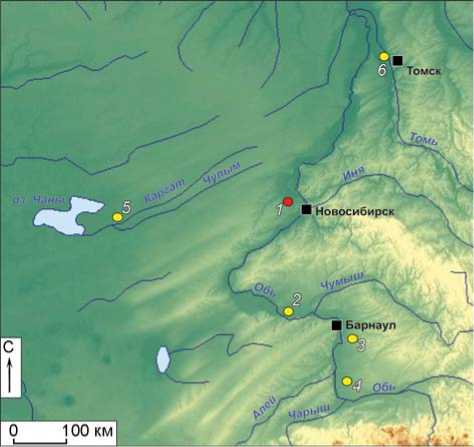

Погр. 46 зафиксировано в виде пятна темно-серой супеси с размытым контуром. Яма имела длину не менее 1,2 м и ширину не менее 0,4 м и была ориентирована по линии С – Ю (рис. 2). Стенки имели незначительный положительный наклон. Глубина ямы от уровня фиксации – до 0,32 м. Дно могилы ровное, равномерно понижалось субпараллельно склону террасы.

На дне ямы, in situ, в анатомическом порядке располагался скелет, принадлежавший мужчине 15–18 лет. Некоторые кости правой части скелета (плечевая, лопатка, кости верхней части грудной клетки) частично разрушены при обнаружении могилы. Часть костей стоп, таза и кистей, а также суставные окончания всех длинных костей, не сохранились. Погребенный был уложен на левый бок, головой на СВ, лицом к ЮВ, в сильно скорченном состоянии: ноги были сильно согнуты, колени подведены вплотную к туловищу. Чуть согнутая левая рука была уложена между ног. Правая рука была согнута в локте, кисть находилась на колене правой ноги. Такая поза могла быть придана телу в результате искусственного увеличения степени гибкости нижних конечностей путем манипуляций с мягкими тканями и связками. Такое положение телу могли придать и после продолжительного хранения тела перед ингумацией. На это может указывать сравнительно плохая сохранность костей в целом и суставных окончаний особенно. Не исключен вариант упаковки тела в несохранившуюся емкость (размеры области размещения костей не превышают 0,7 × 0,4 м).

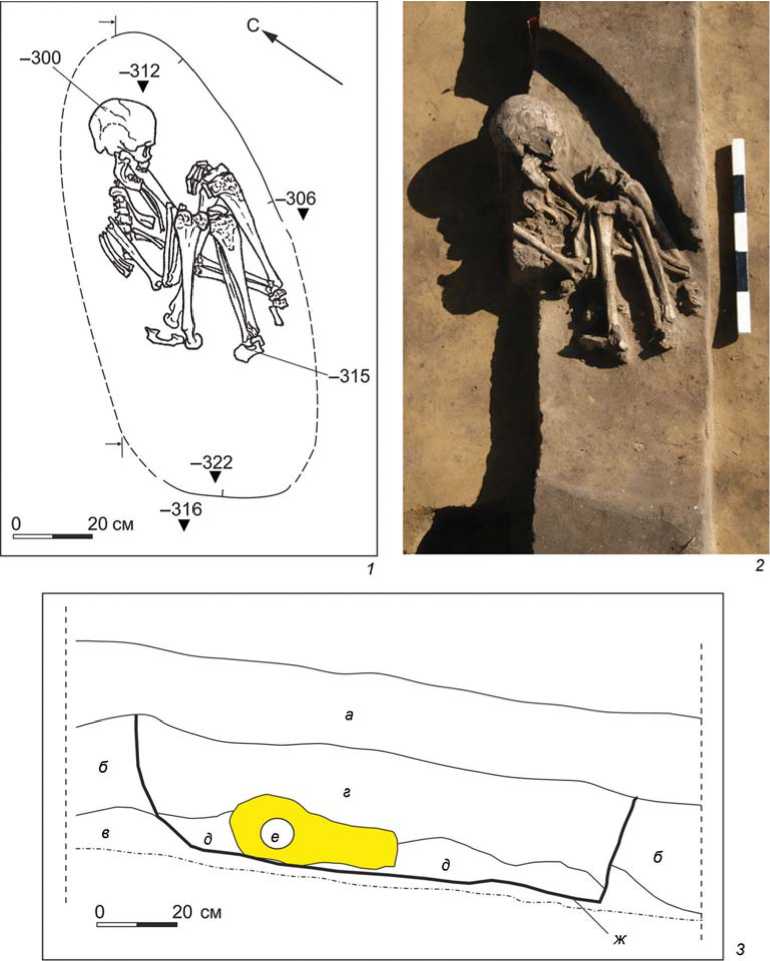

Погр. 47 зафиксировано в виде округлого пятна насыщенно-черной супеси размерами 0,8 × 0,8 м. Стенки ямы местами имели небольшой отрицательный наклон (рис. 3, 1 – 3 ). Глубина – не менее 0,5 м, диаметр по верхнему контуру в слое 3 – 1,2–1,3 м. Дно неровное, плавно понижается к центру.

До дна весь объем ямы заполнен насыщенно-черной супесью. В верхней части заполнения, до глубины 0,3–0,4 м от уровня фиксации комплекса, обнаружены многочисленные обломки камня и кварцитовые отдельности различного размера (от крупинок до обломков 0,04 м), сильно деградированные, вероятно, по причине термического воздействия. При этом следов огня на стенках ямы не обнаружено. Обломки залегали в беспорядке, до уровня залегания костей скелета человека, наибольшая концентрация обломков наблюдалась над ними. В заполнении также обнаружены разрозненные мелкие фрагменты костей рыбы, птицы, животных, которые не связанны с погребенным

Рис. 1. Верхнее Приобье и сопредельные территории. Местоположение могильника Крохалевка-5 ( 1 ) и памятников, упомянутых в тексте.

2 – Кротовский Елбан; 3 – Бобровский могильник; 4 – Ближние Ел-баны VII; 5 – Чича-1; 6 – Томский могильник.

Рис. 2. Могильник Крохалевка-5, погр. 46.

1 – план; 2 – вид после зачистки (с юго-запада); 3 – разрез ( а – пашня; б – однородная темно-серая, гумусированная супесь (слой 2); в – кровля слоя желтой супеси (слоя 3, «материк»); г – серая однородная супесь; д – желто-серая мешаная супесь; е – кости человека, ж – граница могильной ямы).

и перемещены случайно из культурных слоев более раннего времени.

На 0,18–0,4 м выше уровня дна, в слое основного заполнения ямы (насыщенно черная супесь), залегал скелет женщины 45–50 лет. Почти весь скелет находится in situ , в анатомическом порядке. Отсутствовали только тазовые кости, а один поясничный позвонок был смещен. Причем явных признаков деятельности норных животных и других нарушений в заполнении не выявлено. Сохранность костей хорошая.

Умершая была помещена в сильно скорченной позе, на правый бок, головой на СВ, спиной вплотную к стенке ямы. Руки были согнуты в локтях, локти прижаты к туловищу. Левая кисть находилась у лица, ладонью вниз, пальцы подогнуты. Правая кисть оказалась под туловищем. Ноги были сильно согнуты, бедра подведены к туловищу. Положение костей указывает на просад в центральной части придонного заполнения ямы, который образовался за счет постепенного его уплотнения. Из-за просада туловище погребенной несколько завалилось на живот, голова повернулась лицом вниз. Плотность расположения костей может указывать на специфические предингу-мационные манипуляций с телом (фиксация, упаковка и нарушение целостности тела). Рядом с лицевой частью черепа располагалась левая ветвь нижней че-

Рис. 3. Могильник Крохалевка-5, погр. 47 и об. 334В.

1 – погр. 47, план (а – обломок камня; б – отдельности кварцита); 2 – погр. 47, вид после зачистки (с юго-запада); 3 – погр. 47 и вмещающая яма, разрез ( а – пашня; б – однородная темно-серая, гумусированная супесь (слой 2); в – кровля слоя желтой супеси (слоя 3, «материк»); г – серо-желтая супесь; д – насыщенно-черная супесь с каменными обломками; е – насыщенно черная супесь; ж – мешаный слой черной и желтой супесей; з – кости человека; и – уровень размещения скелет); 4 – об. 334В, разрез придонной части заполнения.

люсти коровы. Зубы остались в челюсти кроме одного, обнаруженного в верхней части заполнения. Таким образом, погребенная была очень точно помещена в более раннюю яму, имевшую первоначально другое назначение.

Приведем дополнительно описание ямы (объект 334В), имевшей морфологию и заполнение, в целом аналогичное яме с погр. 47. Яма 334В располагалась в 8 м к ЮВ от погр. 47. Первоначально объект зафиксирован как пятно темно-серой супеси со сложным контуром. Пятно образовалось при наложении трех ям, сооруженных последовательно, из которых 334В была самой ранней. Северо-восточная часть углубления была разрушена поздними углублениями. Контур ямы округлый, диаметр 0,9 м (рис. 3, 4). Также как у ямы погр. 47, об. 334В имел почти отвесные стенки и местами отрицательный наклон. Дно плавно понижалось к центру. Глубина от уровня фиксации – 0,51 м. Нижнюю, сохранившуюся часть ямы с глубины 0,3 м от уровня фиксации заполняла насыщенно-черная супесь. В придонной части сплошным слоем залегало плотное скопление обломков камней и кварцитовых отдельностей в сильно деградированном состоянии. На стенках ямы, в 0,2–0,3 м от дна, зафиксированы прокаленные участки. Кроме камней в яме обнаружены разрозненные фрагменты керамики, пять отщепов и мелкие обломки костей животных (в т.ч. лошади). Сходство объекта 334В и ямы с погр. 47 вряд ли случайно (размеры, наклон стенок, характер заполнения, находки) и, очевидно, связано с их назначением. Сложно однозначно интерпретировать эти объекты как хозяйственные. Не исключена вероятность их изначально ритуального назначения.

Таким образом, погр. 46 и 47 имеют сходное планиграфическое положение, небольшие размеры и округлость контура ям, близкую, северо-восточную ориентировку и позу погребенных (сильная степень скорченности), признаки предингумационных манипуляций с телом, в обеих могилах отсутствуют керамические сосуды. Несмотря на то, что первоначальное наличие/отсутствие надмогильных сооружений не могло быть определено в современном рельефе и стратиграфически (распашка до уровня «матери- ка»), мы склонны считать, что насыпи не сооружались. На это косвенно указывает высокая степень наклона бровки террасы на месте сооружения могил и граница распространения насыпей на нераспаханной части памятника, расположенных несколько выше. Таким образом, возможное отсутствие насыпей также объединяет оба комплекса. В остальном эти погребения имеют достаточно сильные отличия: помещение тела на правый/левый бок, характер предин-гумационных манипуляций с телом (разная степень сохранности и специфика нарушений), отсутствие/на-личие инвентаря, использование уже существующей ямы в качестве могильной камеры (погр. 47).

Результаты радиоуглеродного датирования погр. 47

Несмотря на признаки принадлежности могил к поздней бронзе или к переходному от бронзы к железу времени, отсутствие датирующего инвентаря сделало актуальным их радиоуглеродное датирование. Выбор для анализа кости коровы из погр. 47, а не человека связан с наличием выраженного пресноводного резервуарного эффекта в Верхнем Приобье (неопубликованные данные авторов).

Радиоуглеродная дата 2 859 ± 42 BP (UBA– 42032), полученная по коллагену из костной ткани, указывает на период XII–X вв. до н.э. (1195–910 кал. л. до н.э.)*, что соответствует самому финалу бронзы (ирменская культура, XIV–XI вв. до н.э.) и началу переходного к железу времени в Обь-Иртышском регионе (X–VIII вв. до н.э.) [Молодин, Епимахов, Марченко, 2014, с. 145, 155, рис. 2]. По данным математического моделирования 14С-дат, начало переходного от бронзы к железу времени на памятнике Чича–1, связанное с регулярной застройкой городища, относится к XI–X вв. до н.э. [Шнеевайс и др., 2018, с. 807].

Таким образом, полученная 14С-дата по погр. 47 уточнила первоначальную хронологическую атрибуцию комплекса. Серия радиоуглеродных дат по верхнеобским погребениям переходного времени Бобровского могильника относит основную часть захоронений к несколько более позднему времени – X– VI/V вв. до н.э.** [Кирюшин и др., 2007, с. 257]. Эти небольшие временные различия в датах, однако могут быть связаны с чувствительностью образцов к нюансам пробоподготовки и разницей аналитического оборудования лабораторий. Безынвентарный характер значительной части погребений переходного от бронзы к железу времени Верхнего Приобья не позволяет устанавливать их детальную хронологию по инвентарю, поэтому радиоуглеродные данные наиболее объективны для определения времени появления подобных захоронений в регионе. Поскольку степень оснащенности 14С-датами комплексов переходного времени верхнеобского региона пока незначительна [Папин, 2015, с. 138], полученные нами данные весьма актуальны.

Обсуждение результатов

Ирменские и еловские комплексы поздней бронзы в Крохалевском микрорайоне представлены до статочно широко [Сумин, 2006, с. 102–111]. Непосредственно на Крохалевке-5 Г.И. Галямина обнаружила типичное подкурганное погребение ир-менской культуры (кург. 71) – сильноскорченный взрослый погребенный, ориентированный головой на юг с характерным сосудом [1997]. Яма не прослеживалась. В целом погр. 46 ближе к ирменской традиции (неглубокая яма, состояние костей, характер позы), но есть и отличия.

В то же время хозяйственные и ритуальные комплексы переходного времени в поселенческих слоях исследованного нами памятника не обнаружены, также они пока не известны (или не дифференцированы) на Крохалевском археологическом микрорайоне в целом [Сумин, 2006, с. 138]. В связи с полученной датой, мы можем рассмотреть погр. 46, 47 и в рамках дискуссии о дифференциации погребений переходного от бронзы к железу времени в Верхнем Приобье. Их следует сравнить как с комплексами позднеирменской культуры, аргументы к выделению которой В.И. Молодин обозначил еще в 1979 г. [1979, с. 111, 112], так и с могилами больше-реченской и завьяловской культур (напр.: [Грязнов, 1956, с. 57–85; Косарев, 1987, с. 302; Троицкая, 1985; Матвеев 1993, с. 132; Папин, Шамшин, 2005; Папин, 2021, с. 48, 49] и др.).

В одной из обобщающих работ, по священной погребальному обряду позднеирменской культуры в Верхнем Приобье и в лесостепном Обь-Иртышье, обозначено относительно небольшое количество могил – 73 [Степаненко, 2012, с. 234]. Основные признаки позднеирменской погребальной обрядности указывают на незначительную модификацию ирменской ритуальной практики [Там же, с 236, 237], что совпадает с представлениями подавляющего большинства исследователей. Как сходные с признаками «кроха-левских» комплексов назовем сильно скорченные варианты позы захороненного, неглубокие ямы (для погр. 46), плохую сохранность костей в могиле (для погр. 46), редкое использование (в сравнении с ир-менской традицией) или отсутствие сосудов и друго- го инвентаря в могиле. В то же время наличие челюсти коровы в погр. 47 можно сопоставить, например, с помещением головы крупного рогатого животного в яму, расположенную в плотном ряду позднеирмен-ских могил на могильнике Кротовский Елбан [Степаненко, 2009, с. 139, 140].

Также «крохалевские» захоронения можно сопоставить с памятниками переходного времени южной части Верхнего Приобья, отнесенными к начальной фазе большереченской культуры [Грязнов, 1956, с. 57–85; Шамшин, Фролов, Медникова, 1996, табл. 1, рис. 3]. Была предложена обобщающая характеристика обрядовой практики группы памятников, основу которой составили Бобровский могильник (48 погр.) и Ближние Елбаны VII (52 погр.) [Тур, Фролов, 2001, с. 69, 70]. Авторы выделяют две «модели» погребального обряда, для второй из которых характерна сильно скорченная поза захороненных, редкий инвентарь, отсутствие насыпей [Там же, с. 74, 77, 78]. В этой связи следует упомянуть наличие более глубоких ям на Бобровском могильнике (как у погр. 47).

В качестве некрополя завьяловского облика упоминаются некоторые комплексы Томского могильника на Большом мысу, но они же имеют и большеречен-ский вариант атрибуции [Комарова, 1952, с. 30–47; Косарев, 1987, с. 302]. Для некоторых памятников региона указываются также единичные объекты, которые определяются как возможные завьяловские (напр.: [Шамшин, Фролов, Медникова, 1996, с. 85]). Сложный характер культурной идентификации завьялов-ских погребальных объектов не позволяет провести сопоставление по интересующим нас чертам.

Следует отметить еще два отличительных момента. Первый – в ритуальной практике рассмотренных культурных групп (а также ирменской) признаки пре-динугмационных манипуляций не являются частым явлением. Второй – преобладают южные румбы ориентировки погребенных, а северные румбы присутствуют единично [Степаненко, 2011, с. 234, 235; Тур, Фролов, 2001, с. 70, 71; Папин, 2021, с. 48].

Ключевым маркером культурной принадлежности для погребений переходного периода в регионе признается керамика и металлический инвентарь, т.к. другие предметы и следы погребальной практики обладают меньшей степенью отличия. Публикуемые здесь комплексы не имеют керамики, поэтому их культурное определение не может быть однозначным, и вряд ли они станут самостоятельным аргументом в дискуссии о культурном разнообразии в период поздней бронзы – переходного времени на севере Верхней Оби. Кроме того, могилы из Крохалевки-5 отражают «чрезвычайные» варианты погребальной практики (предингумационные манипуляции, помещение умершего в более раннюю яму), поэтому сопоставление с «шаблонными» ритуальными сценариями является условным.

Заключение

Могилы 46 и 47 памятника Крохалевка-5 следует отнести к периоду финала поздней бронзы – переходного от бронзы к железу времени Верхнеобского региона. Культурная атрибуция публикуемых комплексов на данный момент вряд ли возможна, нельзя исключать их разную культурную принадлежность в рамках эпохальной близости. Подчеркнем актуальность серийного радиоуглеродного датирования комплексов этого периода, т.к. существующие результаты датирования единичны и явно не соответствуют уровню сложности и мозаичности культурной ситуации [Папин, 2015, с. 138].

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG–2022–0006 «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи».

Искренне благодарим Г.И. Галямину и В.А. Сумина за возможность использовать неопубликованные материалы, канд. биол. наук С.В. Васильева за видовые определения остеологической коллекции и М.С. Кишкурно за антропологические половозрастные определения.

Список литературы Погребения финала поздней бронзы - переходного от бронзы к железу времени могильника Крохалевка-5 (север Верхнего Приобья)

- Галямина Г.И. Исследования курганного могильника Крохалевка-5 в Коченевском районе Новосибирской обл. в 1997 г. // Архив ГАУ НСО НПЦ.

- Гришин А.Е., Марченко Ж.В., Гаркуша Ю.Н., Галямина Г.И, Назарова Л.В. Одино-крохалевские погребения эпохи ранней бронзы в Новосибирском Приобье: погребальная практика, инвентарь и хронология // Мультидисциплинарные аспекты изучения древней и средневековой истории. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - С. 131-149.

- Грязнов М.П История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. - М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1956. - 226 с. - (МИА № 48).

- Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П., Орлова Л.А., Папин Д. В. Хронология бронзового века на Алтае (проблемы радиоуглеродного датирования) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Т. XIII. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. - С. 255-259. EDN: OWFGVL

- Комарова М.Н Томский могильник, памятник истории древних племен лесной полосы Западной Сибири. - М., Наука, 1952. - С. 7-50. - (МИА № 24).