Погребения памятника нового времени Ус-оба в долине реки Табат (Хакасия)

Автор: Борисенко Алиса Юльевна, Худяков Юлий Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Приводится описание группы погребений Ус-Обавдолинер. Табат, на юге Минусинской котловины, раскопанных авторами в 1988 г. По результатам изучения особенностей надмогильных и внутримогильных сооружений, обряда погребения и сопроводительного инвентаря производится этнокультурная атрибуция памятника. Анализируются предметы сопроводительного инвентаря, среди которых железный проушный топор и бронзовые нательные кресты, относящиеся к изделиям русского происхождения. Находки крестов-тельников в захоронениях, совершенных по канонам языческой заупокойной обрядности, свидетельствуют о начале процесса христианизации коренного населения после присоединения территории юга Минусинской котловины к Российскому государству.

Минусинская котловина, коренное население, этнические группы, обряд захоронения, погребальные сооружения, предметы русского происхождения

Короткий адрес: https://sciup.org/147219155

IDR: 147219155 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Погребения памятника нового времени Ус-оба в долине реки Табат (Хакасия)

Важным и информативным источником по истории культурного взаимодействия между тюркскими этническими группами и русским населением на территории Минусинской котловины в период присоединения Южной Сибири к Российскому государству являются погребальные памятники коренных жителей, в которых имеются предметы традиционной культуры и изделия российского производства.

Однако в целом степень изученности подобных памятников на юге Приенисейского края, в том числе в долине р. Табат, следует считать недостаточной. В связи с этим весьма важной задачей является ввод в научный оборот всех имеющихся материалов.

В данной статье анализируются материалы наших раскопок в 1988 г. группы погребений Ус-Оба, расположенной на правом берегу р. Табат, на склоне увала горы, к вос- току от дороги Усть-Кындырла – Усть-Табат, в 0,5 км к северо-востоку от с. Усть-Та-бат. Включает два смежных объекта.

Могила 1 до начала раскопок представляла собой пологую, интенсивно задернованную западину удлиненно-овальной формы, окаймленную массивными и мелкими каменными плитами. Площадь западины 2,6 × 1,2, глубина 0,2 м. Ориентирована длинной осью по линии СВ–ЮЗ. На ее поверхности было найдено бронзовое кольцо. Под дерном и развалом насыпи из каменных плит находилась могильная яма вытянутой, подпрямоугольной формы, площадью 2,4 × 0,7 м. На дне могилы обнаружена бревенчатая колода, покрытая несколькими слоями бересты. Поверх берестяного покрытия, близ северо-восточной оконечности колоды, лежала массивная, сильно коррозированная железная пряжка с квадратной

Борисенко А. Ю. , Худяков Ю. С. Погребения памятника Ус-Оба в долине реки Табат (Хакасия) // Вестн. Но-восиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 7: Археология и этнография. С. 99–108.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 7: Археология и этнография

рамкой и подвижным язычком. Под берестяным покрытием находилась массивная прямоугольная деревянная крышка колоды трапециевидного сечения. Долбленая колода имела размеры 2 × 0,42 м. У нее оставлены массивные торцевые и тонкие боковые стенки. Внутри колоды находился скелет взрослого человека. Он лежал на спине, в вытянутом положении, головой на юго-запад. Скелет нарушен – переворошены позвонки, ребра и лопатки. На костях человека найдены небольшие обрывки материи от одежды. Внутри колоды в ногах у погребенного лежали цилиндрические трубки из свернутой бересты. По всей площади колоды разбросаны ребра и позвонки овцы. За черепом, в углу колоды, найдены обломки деревянной ложки. В области груди, ниже черепа, находился обломок деревянной миски. В области пояса, рядом с левой подвздошной костью таза, лежал железный нож с деревянной рукоятью и в деревянных ножнах, обернутых кожей. Под ножом был найден бронзовый крест.

Могила 2 расположена к юго-востоку от могилы 1. До начала раскопок представляла собой пологую, интенсивно задернованную западину, окаймленную массивными каменными плитами. Площадь западины 2,6 × 1,3, глубина – 0,2 м. Ориентирована длинной осью по линии СВ–ЮЗ. На юго-западной оконечности западины находился развал каменного столбика – обо, вероятно, сооруженного значительно позже совершения захоронения. Под дерном и развалом насыпи из каменных плит располагалась могильная яма, вытянутой, подпрямоугольной формы, площадью 2,4 × 0,7 м. В заполнении ямы лежали обрывки бересты, отдельные кости животных, три обломка чугунного котла, железный проушный топор и железная рам-чатая пряжка с подвижным язычком. На дне могилы находилась бревенчатая колода, над которой фиксировались обрывки бересты. У колоды сохранены массивные торцевые и тонкие боковые стенки. Внутри находился сильно переворошенный скелет взрослого человека. В северо-восточной части колоды лежали бедренные и берцовые кости, позвонки и фаланги скелета человека. Под ними – бронзовая ложка. В центральной части колоды находился череп, лопатки, крестец, ребра и кости верхних конечностей погре- бенного. Здесь же был бронзовый нательный крест и обрывки материи. В югозападной части колоды находились нижняя челюсть, ребра, позвонки и одна плечевая кость умершего. Среди них найден железный изогнутый стержень округлого сечения. В разных частях колоды были обнаружены отдельные кости овцы и несколько позвонков крупной рыбы.

По сохранившимся деталям надмогильных и внутримогильных сооружений, наличию и местоположению костей скелетов и предметам сопроводительного инвентаря можно реконструировать некоторые особенности погребального обряда, характерного для памятника Ус-Оба. Тела умерших соплеменников, одетых в матерчатые одеяния, укладывали в колоды на спину, в вытянутом положении, головой на юго-запад. При погребенных были нательные кресты, ножи и топоры, иные вещи. Внутрь колоды помещали миски или котлы с заупокойной пищей и ложки. В качестве пищи служили баранина и рыба. Колоды закрывали крышками, покрывали полотнищами бересты, обвязывали кожаными ремнями с железными пряжками и опускали на дно могильных ям. В ямах оставляли ремни, которыми были обвязаны колоды. Затем ямы засыпали землей, сооружая на поверхности небольшие овальные насыпи, которые обкладывали камнями. Спустя некоторое время, когда истлела одежда погребенных, а кости скелетов уже лишились мышечных тканей, обе могилы были нарушены. Трудно сказать, были ли они ограблены, поскольку некоторые вещи и нательные кресты оказались не тронутыми. Вероятнее всего, эти могилы были нарушены с целью осквернения, поэтому металлические предметы в них остались.

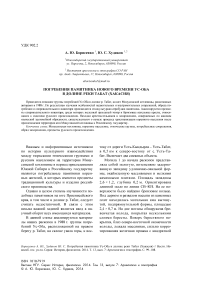

Обнаруженная на берестяном покрытии колоды массивная железная пряжка с квадратной рамкой и подвижным язычком (рис. 1), вероятно, должна относиться к ремню, с помощью которого колоду спускали в могильную яму.

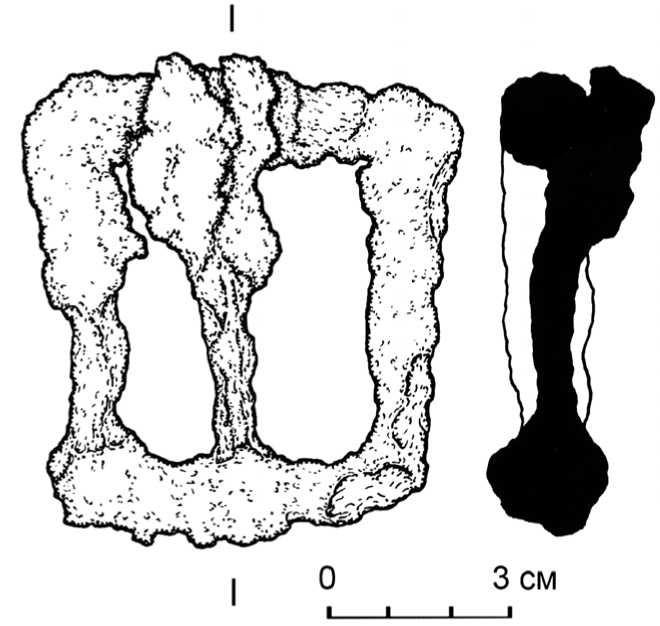

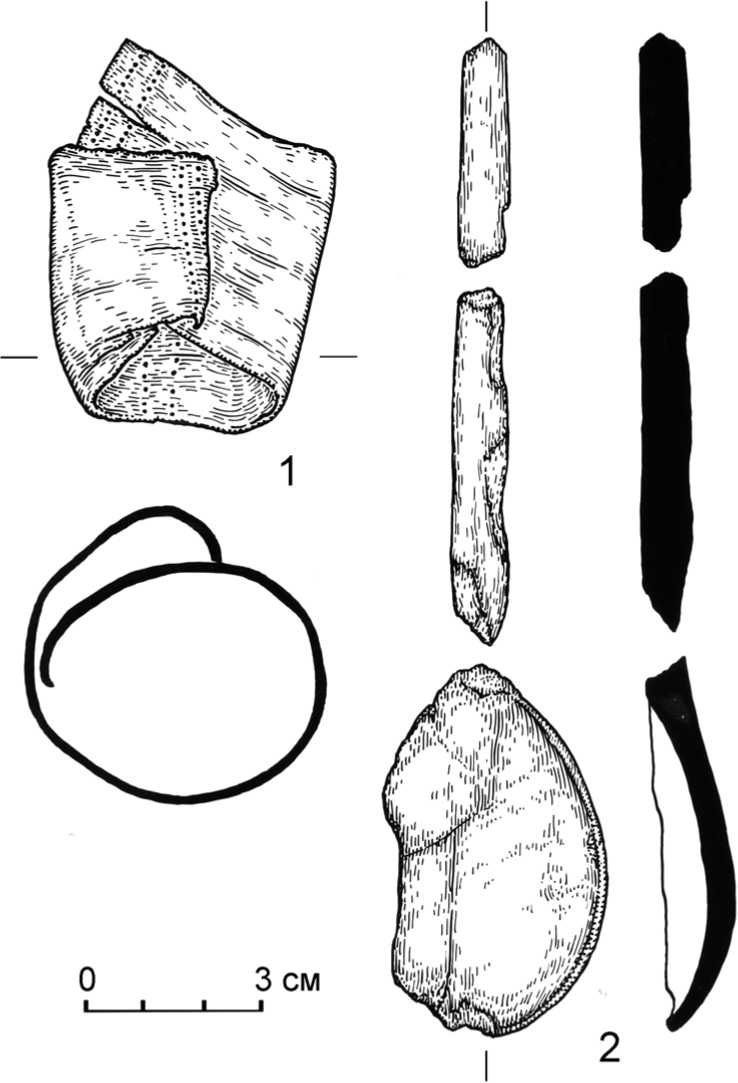

Железный нож с деревянной рукоятью в деревянных ножнах из могилы 1 имеет массивный, прямой клинок и прямой черен, вставленный в округлую в сечении, расширяющуюся кверху деревянную обкладку рукояти. Клинок сильно коррозирован. Он распался на несколько фрагментов (рис. 2, 1 ).

Рис. 1. Железная пряжка из могилы 1

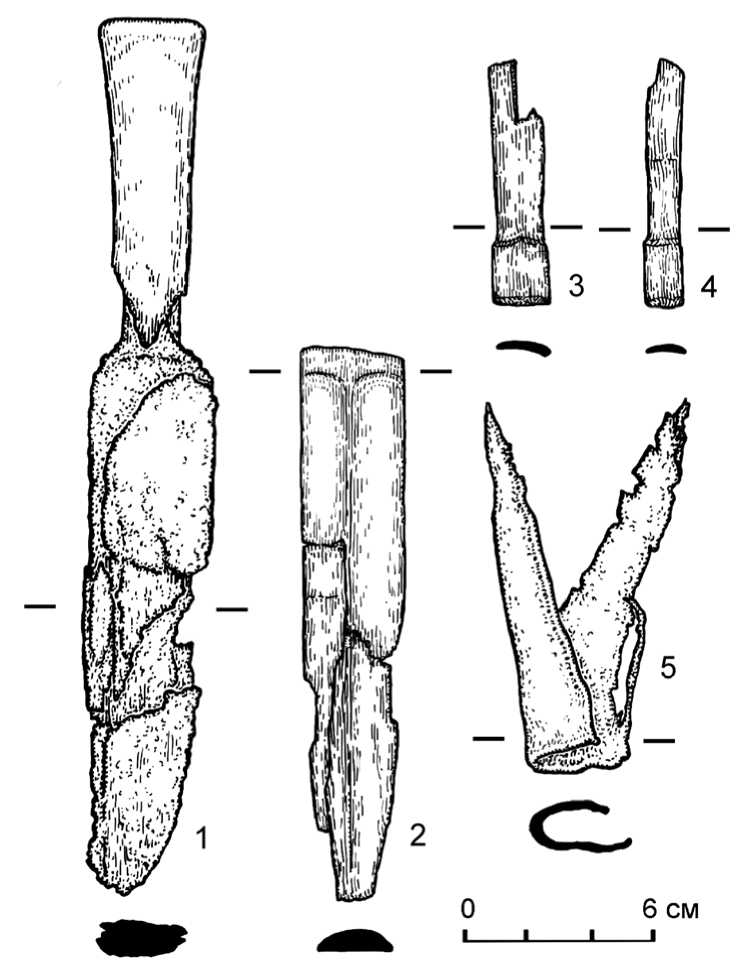

От ножен сохранилось несколько фрагментов поверх клинка (рис. 2, 2–4 ). Верхняя часть ножен полуовальная в сечении. В верхней части оставлен узкий поясок, напоминающий обойму. Два меньших по размеру фрагмента, вероятно, относятся к нижней части ножен (рис. 2, 3 , 4 ). Они уплощенные, с расширением на нижнем конце. Ножны находились в чехле из выделанной кожи, от которого сохранился небольшой фрагмент (рис. 2, 5 ). Поднятое на поверхности бронзовое кольцо с несомкнутыми концами имеет диаметр около 1,7 см (рис. 3, 1 ).

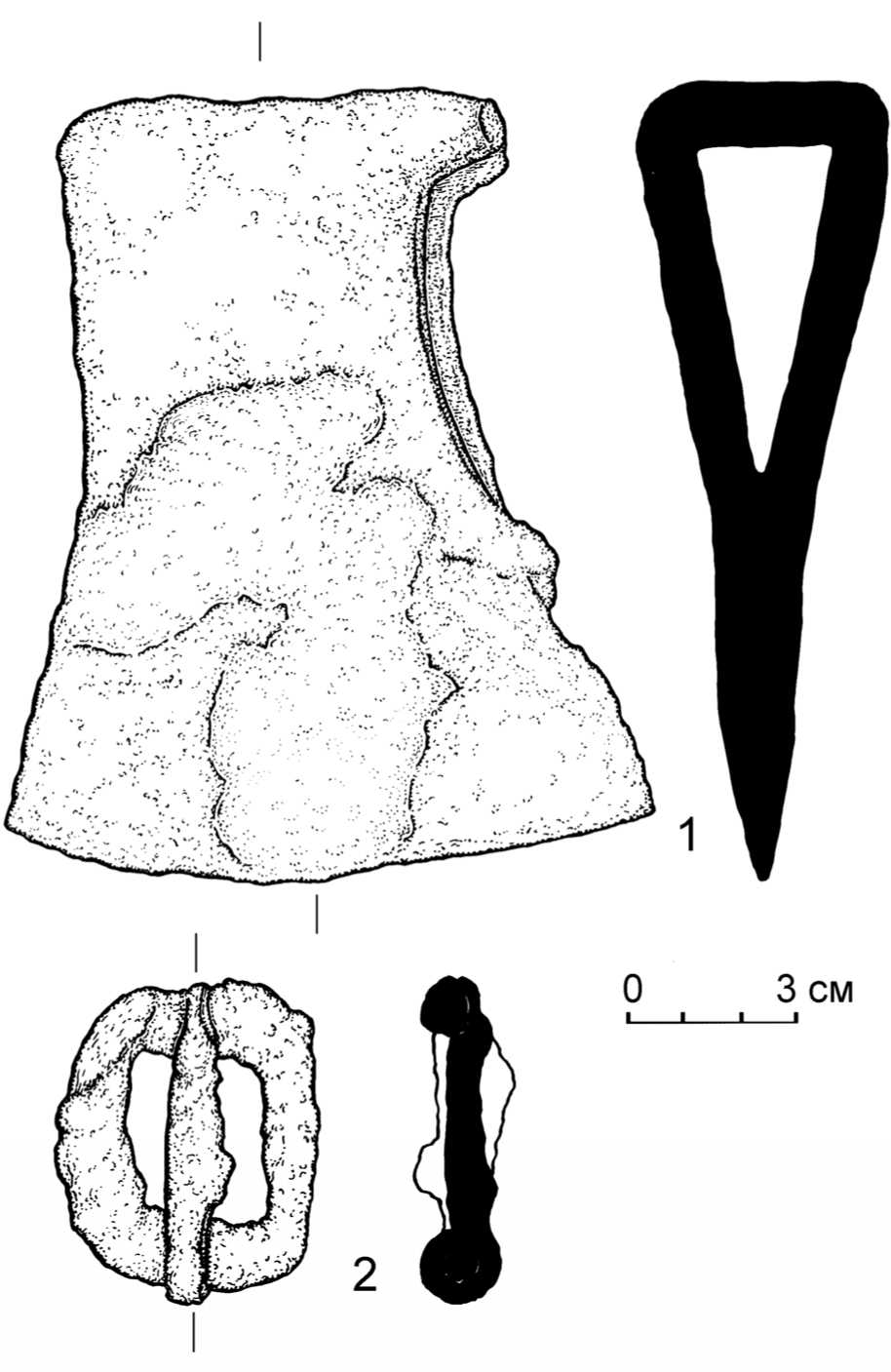

Бронзовый крест из могилы 2 имеет перпендикулярно расположенную кольцевую петлю со сферическим навершием. Концы креста прямые, окаймлены окантовкой. На лицевой стороне изображен крест меньших размеров с одной горизонтальной перекладиной. Вокруг его нижней части две вертикальные линии соединены между собой. Возможно, это недостаточно четко отлитое изображение предметов страстей Христовых (копья и древка с губкой). На противоположной стороне ряды вертикальных черточек, представляющие собой ос- татки надписи (см. рис. 3, 2). Этот крест по классификации В. И. Молодина можно отнести к типу 1, подтипу 1. В Сибири такие образцы бытовали в XVII–XIX вв. [2007. С. 40–43] Подобный крест был ранее обнаружен в одиночном погребении Теренчи-хол-база в долине р. Табат [Худяков, 2000. Рис. 3, 4].

Бронзовый нательный крест из могилы 1 имеет округлую петельку для подвешивания и полого расширяющиеся концы. На лицевой стороне изображен крест с двумя горизонтальными перекладинами в верхней части и наклонной перекладиной в нижней. Основание креста покоится на дуговидном возвышении, символизирующем Голгофу. Над крестом аббревиатура на кириллице «ЦрьСл», которая передает изречение «Иисус Христос Царь Славы». На обратной стороне креста орнамент, в виде ромба с двумя треугольниками и парные ряды волют (рис. 3, 3 ). Близкие по форме нательные кресты были обнаружены во время раскопок кладбища Илимского острога. По классификации, предложенной В. И. Молодиным, находку из могилы 1 можно отнести к типу 6,

Рис. 2. Железный нож с деревянной рукоятью ( 1 ), фрагменты деревянных ножен ( 2–4 ) и обрывок кожаного чехла от ножен ( 5 ) из могилы 1

подтипу 1. Подчеркнуто своеобразие крестов данного типа, которые имеют пропорции «латинских». Похожие кресты были найдены в памятниках XVIII–XIX вв. в Томском Приобье и на Урале [Молодин, 2007. С. 63–65].

Бронзовая ложка с овальной емкостью для зачерпывания имела черен, заканчивающийся овальным расширением (см. рис. 3, 4 ). Близкие по форме ложки использовались коренным населением Южной Сибири вплоть до этнографической современности.

Две берестяные трубки со следами вертикальных швов имели длину 6 и диаметр 4,5 см (рис. 4, 1 ).

От деревянной ложки сохранились два обломка округлого в сечении черена и овальная неглубокая емкость для зачерпывания (см. рис. 4, 2 ). Первоначальную форму деревянной чашки не удалось восстановить. Цилиндрические трубки, свернутые из бересты, имели длину от 6,5 до 8 см, диаметр 4 см. Назначение этих предметов не ясно.

Рис. 3. Бронзовые предметы из могил 1 и 2: 1 – кольцо; 2 , 3 – кресты; 4 – ложка ( 1 , 3 –могила 1; 2 – 4 – могила 2)

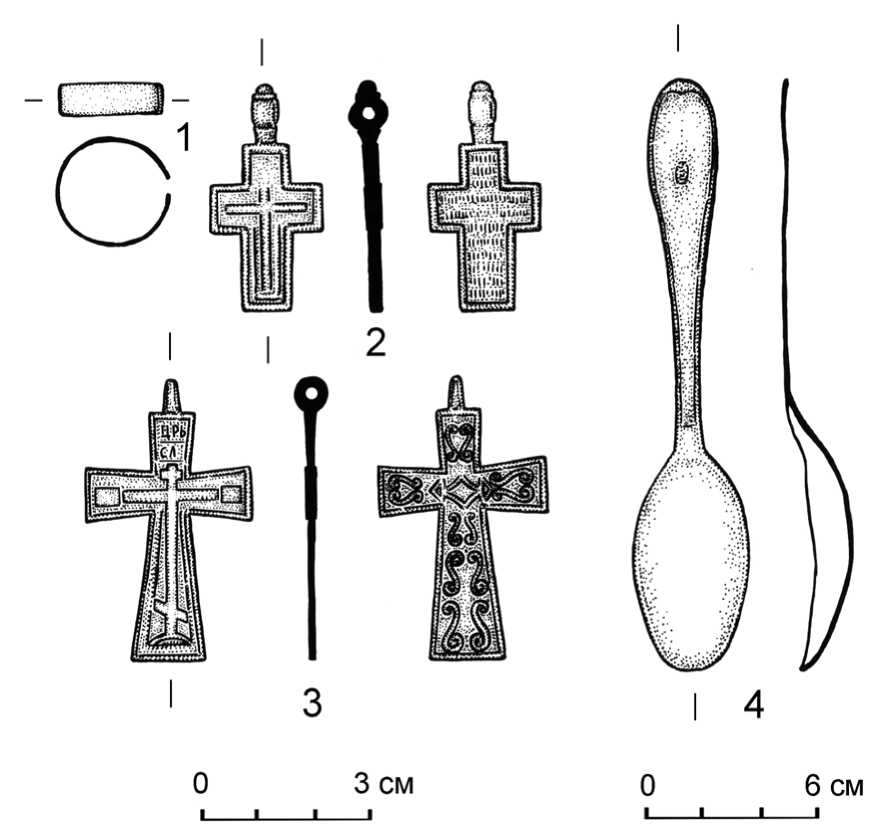

Железный проушный, вислообушный топор из могилы 2 имеет уплощенный обух с выступом в сторону топорища, клиновидный проух, расширенный клин с закругленным лезвием. На внутренней стороне клина сохранились остатки бородки (рис. 5, 1 ). Данный топор относится к числу предметов русского производства. Подобные изделия активно приобретались кыргызскими кыш-тымами еще до присоединения территории Минусинской котловины к Российскому государству и использовались не только в хозяйственных, но и боевых целях. Подобный топор был обнаружен нами в шаманском захоронении с оружием на могильнике Ортызы-Оба.

Железная пряжка с прямоугольной рамкой, скругленными углами и подвижным язычком (рис. 5, 2), возможно, как и в могиле 1, относилась к ремню, с помощью которого колоду опускали в могилу. Подобные пряжки широко использовались в Северной и Центральной Азии в Средние века и Новое время.

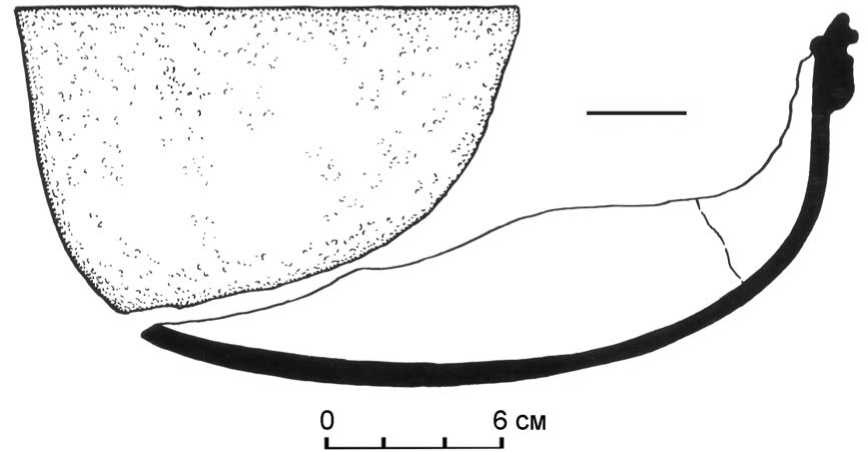

Обломки чугунного котла принадлежат изделию, которое имело округлое дно, сферическое тулово и прямой венчик. Под венчиком сохранились остатки крепления для подвешивания котла над огнем (рис. 6).

Изученные на памятнике Ус-Оба остатки надмогильных сооружений в виде пологих, овальных земляных насыпей, обложенных со всех сторон и сверху каменными плитами, были характерны для разных этнических групп, населявших южные степные районы Минусинской котловины в XVIII–XIX вв.

Рис. 4. Берестяная трубка ( 1 ) из могилы 2 и фрагмент деревянной ложки ( 2 ) из могилы 1

Подобные надмогильные сооружения возводили бельтыры, сагайцы, качинцы и кой-балы [Усманова, 1980. С. 108–110; Алексеев, 1980. С. 202–205; Бутанаев, 1998. С. 209]. Для совершения обряда захоронения умерших у всех этих этнических групп выкапывались неглубокие, узкие могильные ямы. Бревенчатые колоды для погребения использовали бельтыры и сагайцы [Усманова, 1980. С. 108–110; Алексеев, 1980. С. 201]. Бельтыры и койбалы укладывали тела умерших головой на запад. Сагайцы ориентировали головами на запад некрещеных, а на восток – крещеных соплеменников

Рис. 5. Железный топор ( 1 ) и пряжка ( 2 ) из могилы 2

Рис. 6. Фрагмент чугунного котла из могилы 2

[Усманова, 1980. С. 108–110]. Бельтыры помещали в могилу вместе с умершим разбитую посуду, в том числе пробитые железные котлы, мешочки с провизией и сбруйные принадлежности. Сагайцы клали в могилу пищу в мешочке, посуду, оружие, ножи, трубки и табак, а также деньги. Койбалы размещали в могильной яме седло, посуду с пищей и вином. Качинцы ставили в могилу сосуды с едой, кумысом или вином, трубку с табаком, коробку с деньгами, нож и топор, которые могли быть целыми или специально поврежденными перед совершением обряда захоронения [Худяков, 2000. С. 45]. Жители таежных районов сооружали над могилами деревянные срубы. Крещеным ставили деревянные кресты, а некрещеным – столбы [Бутанаев, 1998. C. 209]. Рассмотренные конструктивные и обрядовые особенности захоронений на памятнике Ус-Оба находят аналогии у разных этнических групп. Однако по совокупности признаков, включая район расположения [Спасский, 1819], этот погребальный комплекс можно отнести к этнической группе койбалов.

Материалы раскопок памятника Ус-Оба позволяют подтвердить предположение о том, что часть населения долины р. Табат в XVIII в. была крещена. Однако процесс принятия христианства, вероятно, был достаточно поверхностным, о чем свидетельствуют исследованные захоронения, в которых умершие погребены по языческому обряду (с вещами и заупокойной пищей), хотя и с нательными крестами. Местное население использовало в своей повседневной деятельности различные предметы русской материальной культуры, в том числе топоры и металлические ложки. Предметы русского происхождения были обнаружены и во многих других памятниках коренного населения XVIII–XIX вв. в Минусинской котловине.

Список литературы Погребения памятника нового времени Ус-оба в долине реки Табат (Хакасия)

- Алексеев Н. А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск: Наука, 1980. 317 с.

- Бутанаев В. Я. Этническая культура хакасов: Учеб. пособие. Абакан: Изд-во ХГУ, 1998. 352 с.

- Молодин В. И. Кресты-тельники Илимского острога. Новосибирск: ИНФОЛИО, 2007. 248 с.

- Спасский Г. Сибирский вестник, издаваемый Григорием Спасским. СПб., 1819. Ч. 5. 176 с.

- Усманова М. С. Хакасы // Семейная обрядность народов Сибири. Опыт срaвнительного изучения. М.: Наука, 1980. С. 108-115.

- Худяков Ю. С. Этноархеологическое изучение погребения Теренчи-хол-база (долина р. Табат) // Гуманитарные науки в Сибири. Серия: Культура, наука, образование. 2000. № 3. С. 42-47.