Поисковое значение дробного гранулометрического анализа в изучении алмазоносных россыпей

Автор: Пактовский Ю.Г., Чуйко В.А., Калинин К.П.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 2 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Впервые приведены данные дробного гранулометрического анализа отложений Сюзёвской россыпи алмазов, расположенной в северной части Чикман-Нярской депрессии на Среднем Урале. Разрез россыпи опробован на глубину 42,0 м. Изучены 18 проб массой до 200 кг каждая, отобранные секционно двухметровыми интервалами и расситованные на десять гранулометрических классов по шкале γ-Батурина. Полученные результаты имеют важное прогнозно-поисковое значение: 1) кривая распределения обломков по крупности типична для зрелого аллювия предгорной реки; 2) аллювий палеореки сформирован потоком с высокой динамикой и достаточно хорошо отсортирован по крупности, что является благоприятным признаком для концентрации крупных алмазов и свидетельствует о незначительном разбавлении неалмазоносным обломочным материалом; 3) зрелый аллювий в палеодолине свидетельствует о длительном времени ее существования, что также является благоприятным поисковым признаком на промышленные россыпи алмазов. Методика и результаты исследования могут быть использованы на различных стадиях цикла геологоразведочных работ на россыпные полезные ископаемые, в том числе и алмазы, во всем мире.

Средний урал, предгорные реки, аллювий, дробная шкала, алмазоносные россыпи

Короткий адрес: https://sciup.org/147246255

IDR: 147246255 | УДК: 551.312.3: | DOI: 10.17072/psu.geol.22.2.133

Текст научной статьи Поисковое значение дробного гранулометрического анализа в изучении алмазоносных россыпей

В последние годы при проведении поисково-разведочных работ на Среднем Урале компанией ООО «Алмайнинг» установлена промышленная россыпная алмазоносность р. Сюзь в Александровском районе Пермского края (Токранов, 2022; рис. 1). Россыпь расположена на севере Чикман-Нярской депрессии и приурочена к палеодолине кайнозойского возраста. Продуктивные отложения представляют собой полигенную и поли-хронную толщу осадков.

Летом 2021 г. по приглашению гл. геолога ООО «Алмайнинг» В.А. Чуйко в район поисковых работ выехала мобильная экспедиция в составе преподавателей и студентов-геологов кафедры минералогии и петрографии (рис. 2). Работы проводились в южной части поискового участка. Научной целью экспедиции являлось определение гранулометрического состава крупнообломочных отложений долины р. Сюзь. По результатам проведенных работ предполагалось сделать выводы о возможности оперативного применения гранулометрического метода для предварительной качественной оценки алма-зоносности тех или других горизонтов депрессии в данном районе.

Гранулометрический анализ имеет важное значение при изучении вещественного состава россыпей. Он позволяет идентифицировать генетическую принадлежность отложений россыпи, особенности ее формирования, динамику россыпеобразующего водного потока, фациальные обстановки осадконакопления и россыпеобразования.

Рис. 1. Схема расположения района поисковых работ

По разным причинам разработка уральских россыпей алмазов проводилась без сопровождения гранулометрическим анали-зом.отложений. На поисковой стадии такие работы проводились в очень ограниченном объеме, и поэтому данные по гранулометрии россыпей кочевали из одного производственного отчета в другой десятилетиями без существенных изменений. Между тем значительный прогресс в области гранулометрических исследований произошел в 60-е годы прошлого века с внедрением дробного гранулометрического анализа.

На первом этапе такой анализ получил популярность при изучении песчаных отложений. Среди россыпных отложений песчаный состав характерен для аллювиальных и прибрежно-морских россыпей титано-циркониевых минералов и монацита. Преимущества дробного гранулометрического анализа песков особенно проявились при использовании набора сит с логарифмической шкалой размера ячеек (т.н. шкала γ-Батурина). В данном случае анализ производился на 13 размерных фракциях. Возможности широкого применения математических методов при обработке анализов были предсказаны А.Н. Колмогоровым (1941), который обосновал логнормальный закон дробления частиц. Как оказалось, данный закон распространяется не только на технологические продукты, но и на природные пески. Применение дробной гранулометрии при изучении песчаных осадков позволило ввести понятия о структурной зрелости и гетерогенности аллювия, популяциях обломочных частиц и т.д. (Котельников, 1969; Рожков, 1979; Осо-вецкий, 1993). Применение набора сит, соответствующих гранулометрической шкале γ-Батурина, при рассеве грубообломочных отложений было затруднено необходимостью отбора пробы большой массы (в соответствии с формулой Ричардса-Чечотта для гравийно-галечных отложений требовалось отобрать и рассеять порядка 200 кг). При наличии валунов такая задача становилась нереальной. Тем не менее дробный рассев крупнообломочного аллювия все же был применен, однако всего в трех лабораториях мира: в лаборатории Берлинского университета (Ibbeken, 1974, 1983), в Австралии (Moss, 1972) и в Пермском университете (Осовецкий, 1982).

Работы сотрудников Пермского университета по изучению гранулометрического состава речных отложений с применением дробной шкалы рассева привели к принципиально новым выводам, имеющим большое теоретическое и практическое значение. В частности, было введено понятие о дефиците размерных классов и степени зрелости грубообломочного аллювия (Осовецкий, 1993). Для алмазоносных россыпей Урала применение дробного гранулометрического анализа важно для решения следующих принципиальных вопросов.

Во-первых, значительная часть ранее отработанных россыпей имеет гетерогенный состав. Они включают, наряду с аллювиальным обломочным материалом, также обломки коллювиальных, делювиальных, пролювиальных и других фаций. С этим, в свою очередь, связано решение вопроса о разбавлении алмазоносного аллювия материалом местных источников или, наоборот, о при-вносе алмазов в речную долину материалом иного генезиса.

Во-вторых, дробный гранулометрический анализ позволяет судить о динамике водного потока. Этот вопрос также важен в связи с тем, что концентрация алмазов в аллювии наиболее вероятна только в зрелом водотоке предгорного типа. Для такого водотока имеются определенные критерии дробной гранулометрии (Осовецкий, 2020).

В-третьих, разведка россыпей алмазов показала, что алмазы распределяются в россыпи резко неравномерно. Обычно характерна струйчатая форма распределения алмазов, что может быть связано только с их приуроченностью к зонам сильных струевых течений в русле реки. Наличие таких зон в разве-дуемой россыпи уверенно может быть установлено с применением дробной гранулометрии отложений.

Методика проведенных нами работ в полевых условиях включала ситовой рассев проб, отбираемых при крупнообъемном опробовании поинтервально (рис. 2). Интервал отбора составлял 2 м. По особенностям проходки грейферным способом слои отложений не выделялись. Предварительно, на этапе поисков, проведенном ООО «Алмай-нинг» колонковым бурением, было установлено наличие в разрезе депрессии песчаных, песчано-глинистых и грубообломочных отложений, при этом попытки геометризиро-вать их и выявить закономерности взаимного расположения успеха не имели.

Таким образом, перед экспедиционной группой Пермского университета была поставлена задача выделить слои отложений Сюзёвской депрессии по гранулометрическим данным. Для этого в оперативном режиме отбирались пробы из-под сброса скруббер-бутары. В наше распоряжение был предоставлен грубообломочный материал класса +16 мм. Масса каждой пробы составляла в среднем около 200 кг. Каждая проба рассевалась на ситах с размером ячеек, соответствующим гранулометрической шкале γ-Батурина в интервале 80–16 мм. Поперечники более крупных частиц (80–160 мм) замерялись рулеткой, линейкой или с помощью проволочных петель. Взвешивание производилось безменом с точностью до 0,5 кг.

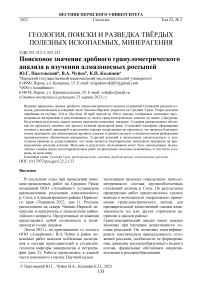

В результате исследования по одному из грейферных шурфов получено полное вертикальное пересечение отложений Сюзёвской депрессии (рис. 3).

Подавляющее большинство обломков пород представлены кварцевыми песчаниками такатинской cвиты нижнего девона (D1tk) в основном мелкозернистыми, крепкими, светло-серыми, желто-серыми, розоватосерыми, реже – средне- и разнозернистыми разностями. Следовательно, в литологическом плане отложения северной части Чик-ман-Нярской депрессии и Сюзёвской россыпи сформировались за счет местного материала. Породы такатинской свиты являются промежуточным алмазоносным коллектором на западном склоне Урала (Ишков, 1966) и выходят на поверхность в ближайшем геологическом окружении исследуемого района. Мощность рыхлых отложений Сюзёвской депрессии, по геологическим данным, превышает 40–60 м. Для россыпей уральского типа это очень много. Естественно предполагать, что не все горизонты депрессии алмазоносны и тем более промышленно алмазоносны. Только прямое крупнообъемное опробование каждого горизонта может установить это как факт. Однако предварительные и, что важно, оперативные данные литологических методов исследования могут способствовать выявлению наиболее перспективных участков детализации как по ла-терали, так и по вертикали, в соответствии с методикой геологоразведочных работ.

Рис. 2. Полевой этап работ на Сюзёвской россыпи: на фото слева – «big-bag», заполненный обломочным материалом после промывки крупнообъемной пробы; на фото справа – рассеянный на 10 гранулометрических классов крупнообломочный материал

Рис. 3. Схематический литологический разрез Сюзёвской депрессии по данным колонкового бурения

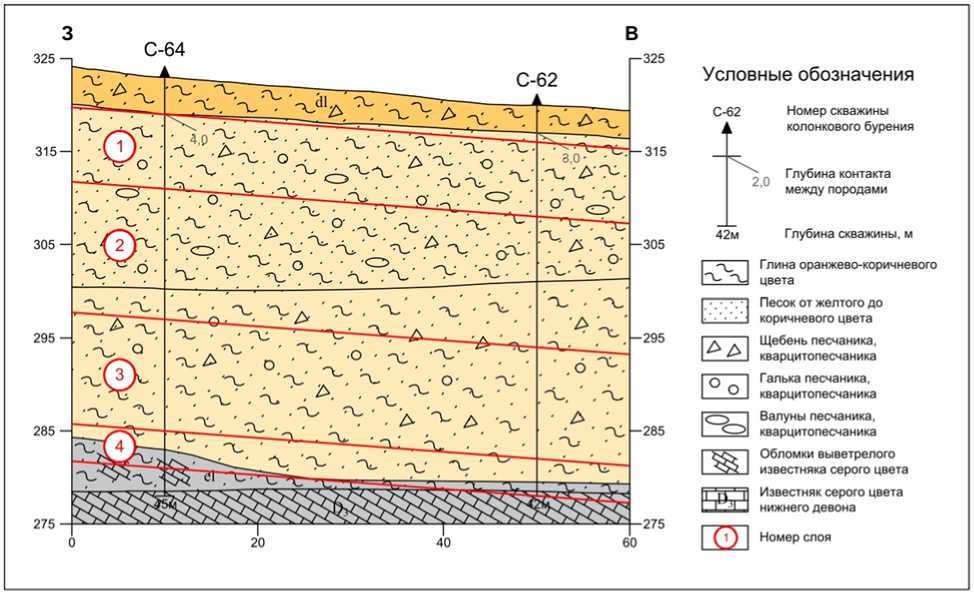

Всего в поле было отобрано 18 проб, которые были разделены на 10 гранулометрических классов (табл. 1). Общий анализ данных дробного гранулометрического рассева крупнообломочного материала россыпи поз- воляет сделать следующие выводы. Эти данные свидетельствуют о принадлежности изученного водотока к предгорному типу с некоторыми признаками низкогорного. Наиболее важным в этом отношении являет- ся вывод об однообразии гранулометрического спектра всей толщи с модой в узкоразмерном классе 100–80 мм.

Для сравнения отметим, что в типичном среднегорном аллювии модальными обычно являются классы дробной гранулометрической шкалы 315–250 или 250–200 мм, а в обычном предгорном – 80–63 или 63–50 мм (Осовецкий, 2020).

На рис. 4 представлен гранулометрический состав грубообломочных отложений Сюзёвской депрессии, рассчитанный по средним значениям отобранных проб, представленных в табл. 1.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о достаточно зрелом (многократно переработанном) аллювии древнего водотока. Свидетельством является одномодальность гистограммы распределения обломков по крупности. Среднее значение распределения частиц близко к логнормальному, но сдвинуто в сторону крупных классов (модальный класс 100–80 мм). Левая ветвь графика более широкая и пологая, правая – узкая и крутая. Это свидетельствует о достаточно активной гидродинамике водного потока на протяжении всего времени, в которое формировались отложения. Кроме того, можно предположить, что на протяжении всего геологического времени формирования депрессии и, соответственно, россыпи на исследуемой территории исторически преемственно существовала одна река с различными характеристиками энергии водного потока.

На основании гранулометрического анализа в строении Сюзевской россыпи нами выделены 3 слоя: 1) 4,0–12,0 м; 2) 12,0– 26,0 м; 3) 26,0–38,0 м; а также слой элювиальных отложений: 4) 38,0–42,0 м (табл. 2).

Таблица 1. Гранулометрический состав крупнообъемных проб Сюзёвской депрессии

|

Проба |

Доля гранулометрического класса (%) |

Итого, % |

|||||||||

|

ч© rt 1 о ГД |

о ГД 1 ГД |

ш ГД 1 in со |

1 о |

ш |

ч© |

ч© |

00 |

ч© |

|||

|

4,0–6 ,0 |

0,3 |

0,8 |

2,6 |

5,7 |

8,0 |

10,9 |

19,8 |

27,4 |

14,2 |

10,3 |

100,0 |

|

6,0–8,0 |

0,8 |

2,1 |

5,3 |

10,5 |

12,6 |

14,6 |

18,9 |

22,8 |

10,9 |

1,5 |

100,0 |

|

8,0–10,0 |

1,3 |

1,6 |

3,7 |

7,2 |

10,9 |

16,6 |

17,1 |

21,2 |

16,0 |

4,4 |

100,0 |

|

10,0–12,0 |

1,8 |

3,4 |

6,2 |

9,3 |

10,6 |

14,2 |

16,0 |

17,5 |

14,4 |

6,6 |

100,0 |

|

12,0–14,0 |

0,5 |

1,7 |

3,4 |

7,0 |

8,8 |

13,5 |

17,6 |

21,7 |

12,7 |

13,1 |

100,0 |

|

14,0–16,0 |

1,2 |

2,6 |

5,5 |

8,6 |

9,0 |

12,0 |

18,3 |

19,9 |

16,9 |

6,0 |

100,0 |

|

16,0–18,0 |

0,9 |

2,4 |

5,2 |

8,6 |

11,3 |

15,5 |

17,8 |

19,2 |

13,3 |

5,8 |

100,0 |

|

18,0–20,0 |

2,0 |

4,5 |

7,7 |

11,4 |

13,1 |

17,6 |

17,7 |

17,7 |

6,4 |

1,9 |

100,0 |

|

20,0–22,0 |

1,5 |

4,1 |

5,8 |

4,6 |

23,5 |

11,2 |

15,3 |

21,6 |

6,3 |

6,1 |

100,0 |

|

22,0–24,0 |

3,0 |

5,3 |

7,3 |

10,2 |

12,8 |

15,3 |

14,6 |

19,3 |

6,9 |

5,3 |

100,0 |

|

24,0–26,0 |

1,3 |

2,2 |

10,1 |

19,1 |

13,0 |

15,3 |

14,4 |

15,5 |

9,1 |

0,0 |

100,0 |

|

26,0–28,0 |

4,7 |

6,3 |

7,8 |

12,6 |

12,9 |

17,5 |

14,7 |

17,8 |

4,3 |

1,4 |

100,0 |

|

28,0–30,0 |

2,3 |

5,8 |

8,6 |

13,6 |

13,3 |

17,0 |

16,7 |

17,4 |

3,7 |

1,6 |

100,0 |

|

30,0–32,0 |

1,0 |

1,9 |

7,7 |

10,4 |

12,4 |

18,3 |

16,1 |

17,6 |

12,4 |

2,2 |

100,0 |

|

32,0–34,0 |

0,7 |

1,9 |

4,9 |

9,3 |

9,9 |

16,1 |

20,2 |

23,4 |

7,8 |

5,8 |

100,0 |

|

34,0–36,0 |

2,5 |

4,8 |

8,0 |

11,1 |

12,7 |

15,2 |

16,3 |

17,6 |

11,8 |

0,0 |

100,0 |

|

36,0–38,0 |

0,9 |

2,4 |

4,7 |

10,5 |

11,0 |

13,7 |

17,4 |

23,1 |

12,0 |

4,3 |

100,0 |

|

38,0–42,0 |

1,0 |

2,8 |

5,2 |

11,5 |

13,9 |

16,1 |

17,7 |

21,5 |

10,3 |

0,0 |

100,0 |

|

Среднее по классам, мм |

1,5 |

3,2 |

6,1 |

10,1 |

12,2 |

15,0 |

17,0 |

20,1 |

10,5 |

4,3 |

100,0 |

Подавляющая часть обломочного материала россыпи представлена валунами и разно-окатанной галькой кварцевых в основном мелкозернистых песчаников такатинской свиты нижнего девона. Разнозернистые и гравийные встречены в слое 3 в редких обломках. Обломки такатинских конгломератов практически не сохраняются в депресси-онных условиях, поскольку первыми распадаются при выветривании, тем не менее единичный обломок (отпечаток в песчанике) мелкогалечного конгломерата обнаружен нами в одной из проб (слой 3).

Литологическое описание слоёв приводится по результатам колонкового бурения, при этом необходимо учитывать различие объемов керновых и крупнообъемных проб.

Слой 1 представлен обломками выветре-лых кварцевых песчаников в песчаноглинистом заполнителе, обломочного материала около 20–30%. В слое 2 отмечается уменьшение доли обломочного материала при увеличении глинистого в примерном соотношении 30 к 70%. Отмечены отдельные интервалы, сложенные преимущественно

Ю.Г. Пактовский, В.А. Чуйко, К.П. Калинин галькой, гравием и дресвой. Слой 3 представлен пестрым переслаиванием от серых до красновато-коричневых с редкой мелкой (до 2 см) галькой и обломками выветрелых песчаников. Слой 4, в отличие от первых трех, представлен в основном обломками известняков верхнего девона, слагающих ложе депрессии и залегающих в плотике россыпи. Обломки известняков в разной степени вы-ветрелы и погружены в темно-серый глинистый матрикс, в котором также присутствуют дресва, щебень и галька кварцевых песчаников такатинской свиты.

Анализ гранулометрического состава крупнообломочного материала Сюзёвской россыпи снизу вверх по разрезу отвечает геологической истории водотока, сформировавшегося в предгорной долине. Очевидно, что элювиальный слой представлен гетерогенными отложениями и знаменует собой начало водной эрозии коренных пород ложа депрессии. Можно выделить ряд субраспределений, характеризующих гетерогенность осадка, с модами: 50–40; 63–50 и 100–80 мм.

Рис. 4. Гистограмма гранулометрического состава крупнообломочного материала Сюзёвской россыпи, по средним значениям 18 проб (по оси ординат – %, по оси абсцисс – мм, здесь и далее)

Мощность элювиальных отложений депрессии изменяется в пределах нескольких метров, в них отмечаются просадки из вышележащих горизонтов, опробование их на полную мощность не всегда технически достижимо.

Гранулометрический состав слоя 3 во многом наследует гетерогенный характер распределения обломочного материала. В нем также можно выделить ряд субраспределений обломочного материала, с модами: 40–31,5; 63–50 и 100–80 мм.

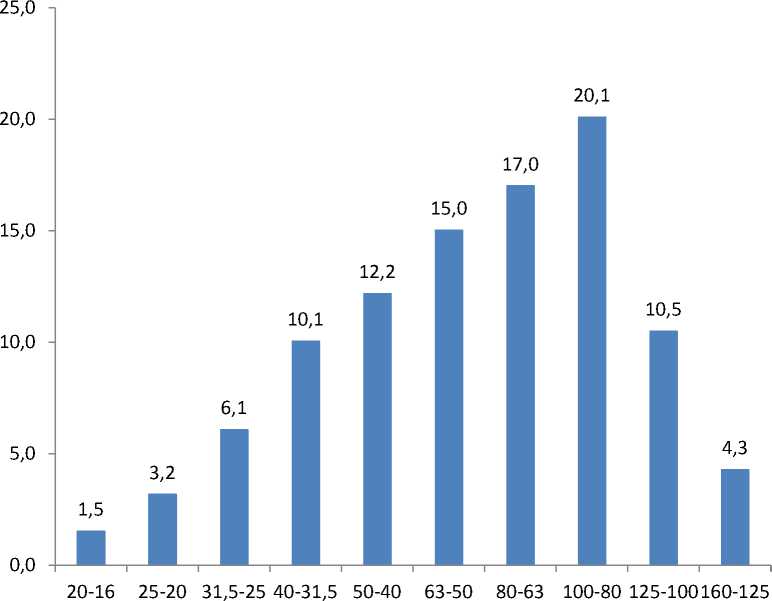

В слое 2 можно отметить присутствие прослоев, гранулометрический состав обломков которых отвечает водотоку с более низкой энергией речного потока. Только в этом слое можно отметить горизонт с поли-модальным распределением обломочного материала с максимальной модой 40–31,5 мм (интервал 24–26 м; рис. 5).

Это говорит, во-первых, о поступлении дополнительных порций материала в депрессию (возможно, за счет притоков, притом неалмазоносных) и, во-вторых, о существенном разубоживании алмазоносного слоя 3.

Для поисковых работ этот факт имеет большое значение.

Наконец, в слое 1 распределение крупнообломочного материала близко к логнормальному, что, по-видимому, достигается дополнительным перемывом отложений слоя 2 и свидетельствует о высокой степени зрелости аллювия, которая достигается за счет сортировки крупнообломочного материала.

Полученные результаты дробного гран-рассева позволяют сделать следующие выводы, имеющие важное прогнозно-поисковое значение.

Во-первых, кривая распределения обломков по крупности типична для зрелого аллювия переходной зоны от предгорного к низкогорному водотоку. Об этом свидетельствует, с одной стороны, высокий максимальный размер обломков (наиболее крупная фракция – 160–125 мм, в то время как для типичной равнинной реки такая фракция – 63–50 мм), с другой – крупный размер обломков модального класса (100–80 мм).

Таблица 2. Гранулометрия с лоёв отложений Сюзёвской депрессии

|

№ слоя |

Глубина, м |

Доля гранулометрического класса (%) |

Итого, % |

|||||||||

|

ф W О eq |

о eq in eq |

Ш 7 in W СП |

in W СП о |

о тг ф ш |

ф ш m ф |

СП ф ф 0© |

ф 0© ф ф W |

Ф Ф W ш eq W |

ш eq W Ф Ф W |

|||

|

1 |

4,0 – 12,0 |

1,1 |

2,0 |

4,4 |

8,2 |

10,5 |

14,1 |

17,9 |

22,2 |

13,9 |

5,7 |

100,0 |

|

2 |

12,0 – 26,0 |

1,5 |

3,3 |

6,4 |

9,9 |

13,1 |

14,4 |

16,5 |

19,3 |

10,2 |

5,5 |

100,0 |

|

3 |

26,0 – 38,0 |

2,0 |

3,8 |

7,0 |

11,2 |

12,0 |

16,3 |

16,9 |

19,5 |

8,7 |

2,6 |

100,0 |

|

4 |

38,0 – 42,0 |

1,0 |

2,8 |

5,2 |

11,5 |

13,9 |

16,1 |

17,7 |

21,5 |

10,3 |

0,0 |

100,0 |

Рис. 5. Полимодальное распределение крупнообломочного материала Сюзёвской россыпи (интервал 24–26 м)

Во-вторых, аллювий палеореки сформирован потоком с высокой динамикой и достаточно хорошо отсортирован по крупности, о чем свидетельствует одномодальность кривой распределения обломков по крупности (модальный класс – 100–80 мм). Этот водный режим благоприятен для концентрации крупных алмазов.

В-третьих, в предгорных обстановках зрелый аллювий встречается довольно редко. Обычно совершается подпитка разнородным обломочным материалом за счет притоков, склонов и т.д. Присутствие в данном случае типичного зрелого аллювия в палеодолине свидетельствует о длительном времени ее существования, что также является благоприятным поисковым признаком на промышленные россыпи алмазов.

Отметим, что на протяжении нескольких десятилетий прошлого века в Чикманском алмазоносном районе последовательно обнаруживались и разведывались россыпепрояв-ления с большими запасами горной массы, однако средние содержания алмазов каждый раз оказывались некондиционными. Сравнение полученных данных, основанных на использовании современных литологических методов, с аналогичными данными предыдущих работ показывает, что основной причиной неэффективности разведочных работ на алмазы на территории Чикман-Нярской депрессии являлось разубоживание горной массы местными неалмазоносными отложениями.

Одним из критериев такого разубоживания является минеральный состав тяжелой фракции, в котором значительную роль играли минералы неалмазоносных питающих пород – пироксены и ильменит (Лунев, Осо-вецкий, 1996), в то время как аналогичными минеральными индикаторами размыва алмазоносных источников питания (такатинский промежуточный коллектор) являлись циркон и турмалин в шлиховых ореолах местной гидросети (Калинин, Пактовский, 2020). Известно, что в Вишерском алмазоносном районе литифицированные породы основания такатинской свиты отмечены лейкоксеновой минеральной ассоциацией – свидетельством размыва древних кор выветривания (Осовец-кий, 2004), что подтверждено новейшими исследованиями (Пактовский, Томили- на, 2023). Таким образом, минералогические рубежи необходимо ранжировать в геологическом времени в зависимости от особенностей развития территории (Пактов-ский, 2020).

Другим эффективным методом сопровождения поисково-разведочных работ на алмазы в палеодолинах западного склона Урала может оказаться гранулометрический анализ отложений в сопровождении данных по морфометрии и петрографического состава обломков. Он является объективным и надежным показателем степени разубоживания обломочного материала россыпи неалмазоносными породами источников питания.

Кроме того, поисковая роль гранулометрического анализа заключается в возможности оценить динамику речного палеопотока. При этом учитывается, что для открытия россыпи требуется достаточно большой объем горной массы с промышленным содержанием алмазов, что возможно только в хорошо разработанной речной долине с длительным перемывом питающих пород промежуточного коллектора.

Известно, что распределение алмазов в уральских россыпях резко неравномерное с присутствием обогащенных алмазами линз и струй, которые в целом определяют их промышленное значение. Такие линзы могут быть выявлены гранулометрическим анализом до проведения обогатительных работ.

С методической точки зрения весьма целесообразно было бы проведение гранулометрических исследований отложений россыпи одновременно с ведением разведочных работ. В этом случае для гранулометрического рассева можно получить весьма представительный (сотни килограммов) объем горной массы, из которой только материал размером менее 16 мм идет на обогащение и тем самым недоступен для гранулометрического рассева. Дополнительно данные гранулометрического анализа при этом могут быть сопоставлены с уровнем алмазоносно-сти отложений.

Ограничение гранулометрического спектра отложений (+16 мм), подвергаемого гранулометрическому рассеву, можно успешно компенсировать применением дробной гранулометрической шкалы рассева с использованием сит, соответствующих логарифмиче- ской шкале γ-Батурина. Возможности и преимущества применения дробного гранулометрического анализа грубообломочных отложений заключаются в определении степени зрелости аллювия и т.д. (Осовец-кий, 2020).

Выполненные исследования позволяют рекомендовать более широкое использование дробного гранулометрического анализа на начальной поисковой стадии работ на россыпные алмазы не только на Западном Урале, включая морфометрический анализ галечного материала (Пактовский, Илалтди-нов, 2020), но и на других территориях со сходным геологическим строением во всем мире (Kjarsgaard et al., 2022).

Авторы выражают глубокую признательность руководству и рабочим ООО «Алмай-нинг», кафедре минералогии и петрографии геологического факультета Пермского университета, а также лично профессору Б.М. Осовецкому, доценту К.П. Казымову, старшему преподавателю А.Ю. Пузику и студентам-геологам групп ГЛГ-5,6-НБ-2019 за плодотворное содействие в осуществлении данной работы. Отдельное спасибо профессору Р.Г. Ибламинову за ценные советы в редактуре статьи. Авторы благодарят также сотрудников «Центра коллективного пользования ПГНИУ».

Список литературы Поисковое значение дробного гранулометрического анализа в изучении алмазоносных россыпей

- Водолазская В.П., Тетерин И.П., Кириллов В.А., Лукьянова Л.И. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Серия Уральская. Лист О-40 - Пермь. Объяснительная записка. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2015. 497 с.

- Ишков А.Д. Источники алмазов Уральских россыпей на примере Красновишерского района // Совещание по геологии алмазных месторождений (тез. докл.). Пермь: Изд-во «Звезда», 1966. С.32-35.

- Калинин К.П., Пактовский Ю.Г. Минералогическая характеристика среднего течения р. Сюзь Чикман-Нярской депрессии (Средний Урал) // Геология и полезные ископаемые Западного Урала: сб. науч. ст. / под общ. ред. П.А. Красильникова. Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2020. Вып. 3(40). С. 68-70.

- Колмогоров А.Н. О логарифмически-нормальном законе распределения размеров частиц при дроблении // Докл. АН СССР. 1941. Т. 31, № 2. С. 199-201.

- Коротков И.В., Гай В.В., Рыбъякова Н.М. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000 (изд. 2-е) Серия Пермская. Лист О-40-V (Усть-Тылай). Пермь, 2003.

- Котельников Б.Н. Реконструкция генезиса песков. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. 132 с.

- Лунев Б.С., Осовецкий Б.М. Мелкие алмазы Урала. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1996. 128 с.

- Осовецкий Б.М. Структура крупнообломочного аллювия по данным дробного гранулометрического анализа // Литол. и полезн. ископ. 1982. № 1. С. 67-77.

- Осовецкий Б.М. Дробная гранулометрия аллювия. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1993. 343 с.

- Осовецкий Б.М. Минералогия мезокайнозоя Прикамья. Пермь: Изд-во ПГУ, ПСИ, ПССГК, 2004. 292 с.

- Осовецкий Б.М. Эволюция гранулометрического состава крупнообломочного руслового аллювия от гор к равнинам // Вестник Пермского университета. Геология. 2020. Т. 19, № 4. С. 359371.

- Пактовский Ю.Г. Силурийский эмерсивный рубеж на территории Южного Притиманья (Пермский край) // Вестник Пермского университета. Геология. 2020. Т. 19, № 3. С. 210-224.

- Пактовский Ю.Г., Илалтдинов И.Я. О генезисе конгломератов полюдовской свиты г. Помянённый Камень в Южном Притиманье // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Науч. чтения памяти П.Н. Чирвинского: сб. науч. статей / отв. ред. И.И. Чайковский. Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2020. Вып. 23. С. 167-173.

- Пактовский Ю.Г., Томилина Е.М. Новые данные о базальных отложениях такатинской свиты на Южнорассольнинском месторождении алмазов (Пермский край) // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Науч. чтения памяти П.Н. Чирвинского: сб. науч. ст. / отв. ред. И.И. Чайковский. Перм. гос. нац. исслед. унт. Пермь, 2023. Вып. 26. С. 207-214.

- Рожков, Г.Ф. Гранулометрическая зрелость песков // Литол. и полезн. ископ. 1979. № 5. С. 106-124.

- Токранов Ю.А. В Пермском крае открыта уникальная россыпь ювелирных алмазов // Звезда. 2022. https://zwezda.su/

- Ibbeken H. A simple sieving and splitting device for field analysis of a coarse grained sediments // J. Sediment. Petrology. 1974. Vol. 44, No 3. P. 939946. 142

- WT. naKmoecKUü, B.A. HyÜKO, K.n. KarnHUH Ibbeken H. Jointed source rock and fluvial gravels controlled by Rosin's law: a grain size study in Calabria, South Italy // J. Sediment. Petrology. 1983. Vol. 53, No 4. P. 1213-1231.

- Kjarsgaard B.A., Mike de Wit, Heaman L.M., Pearson D.G., Johann Stiefenhofer, Ni-

- cole Janusczcak, Steven B. Shirey. A review of the geology of global diamond mines and deposits // Review in mineralogy and geochemistry. V. 88. P. 1-118. Mineralogical Society of America. 2022.

- Moss A.J. Bed-load sediment // Sedimentology. 1972. Vol. 18, No 34. P. 159-219.