Появление леваллуа-пластинчатой индустрии в западных предгорьях Тянь-Шаня: материалы слоя 24 стоянки Кульбулак

Автор: Павленок Г.Д., Когай С.А., Курбанов Р.Н., Мухтаров Г.А., Павленок К.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются материалы слоя 24 стоянки Кульбулак (Западный Тянь-Шань), полученные в ходе полевых работ 2018-2019 гг. На основе данных о возрасте слоя 16 (соответствует МИС 5е) и геологическом строении отложений проведено стратиграфическое расчленение разреза Кульбулака с выделением основных палеогеографических этапов его формирования. Слои 25-22, вероятно, соотносятся с периодом потепления второй половины МИС 7. Установлено, что первичное расщепление в индустрии слоя 24 реализовывалось в рамках параллельного скалывания на широкой и узкой плоскостях в продольном и бипродольном направлениях и леваллуазской модели. Орудия представлены разнообразными скреблами, острием на интенсивно ретушированной пластине, пластиной с ретушью, атипичным угловым скребком, заготовками бифасов. Выявлены аналогии между материалами слоя 24 Кульбулака и синхронными индустриями Ближнего Востока. Сделан вывод о том, что изучаемый комплекс технологически и, видимо, по хронологической принадлежности занимает позицию между позднейшими амудийскими и ранними среднепалеолитическими ансамблями, которые относятся к стадии Табун D. Об этом свидетельствуют признаки использования метода нелеваллуазского пластинчатого расщепления наряду с леваллуазским (с доминированием последнего), изготовления разных типов пластинчатых сколов в рамках одной редукционной последовательности, а также высокая доля пластин среди заготовок и наличие в индустрии бифасиальных изделий, удлиненного интенсивно ретушированного острия, атипичного углового скребка.

Каменная индустрия, первичное расщепление, орудийный набор, анализ последовательности сколов, средний палеолит, мис 7, западный тянь-шань

Короткий адрес: https://sciup.org/145146864

IDR: 145146864 | УДК: 902(575.1)"6323" | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.2.014-026

Текст научной статьи Появление леваллуа-пластинчатой индустрии в западных предгорьях Тянь-Шаня: материалы слоя 24 стоянки Кульбулак

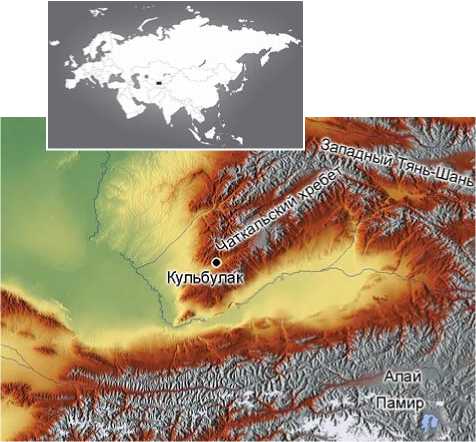

Особенностью последнего десятилетия в изучении каменного века западной части Центральной Азии является пересмотр культурно-хронологической атрибуции ряда опорных палеолитических комплексов. Так, индустрии пещеры Сельунгур (юг Ферганской долины, Кыргызстан) и нижних слоев стоянки Кульбулак (западные отроги Тянь-Шаня, Восточный Узбекистан) (рис. 1), ранее считавшиеся нижнепалеолитическими, в настоящее время относят к сельунгурской и пластинчатой оби-рахматской традициям среднего палеолита [Павленок К.К., Белоусова, Рыбин, 2018; Kolobova et al., 2018; Krivoshapkin et al., 2020; Vandenberghe et al., 2014]. Переоценка исследовательских концепций обусловила необходимость уточнения времени появления первых индустрий среднего палеолита в разных частях Центрально-Азиатского региона.

При определении относительного возраста слоя 24 ввиду объективного дефицита данных мы отталкива-

лись от ТЛ-даты, полученной С. Федоровичем (Департамент геоморфологии и четвертичной геологии Университета Гданьска, Польша) для наиболее близкого к этим культурным напластованиям слоя 16 Куль-булака, – 111 ± 19 тыс. л.н. (UG-7094) [Павленок К.К., Павленок Г.Д., Курбанов, 2020]. На основе определений возраста слоя 16, который соответствует МИС 5е, результатов анализа строения отложений и расположения горизонтов, а также данных по гранулометрии было проведено стратиграфическое расчленение новейших отложений с выделением основных палеогеографических этапов формирования разреза [Тара-тунина и др., 2020]. В соответствии с предложенной палеогеографической реконструкцией слои 25–22 могут быть предварительно соотнесены с ярко выраженным этапом потепления во второй половине МИС 7. В период формирования отложений слоя 24 в районе стоянки происходила стабилизация рельефа – образовался водоем со спокойным озерным осадконакоплением, резко снизилась активность селевых процессов, зафиксированных в отложениях слоя 25. Завершающая фаза МИС 7 отмечена активизацией селей.

При анализе археологической коллекции в качестве основных исследовательских инструментов ис-

Рис. 1. Расположение стоянки Кульбулак.

пользовалось несколько взаимодополняющих методов. Атрибутивный анализ коллекции позволил определить неслучайные комбинации технологически значимых признаков каменных артефактов [Пав-ленок К.К., Белоусова, Рыбин, 2011]. Для подтверждения этих наблюдений и сравнения отдельных групп артефактов были применены статистические тесты, обработанные в ПО Past (4.03) [Hammer, Harper, Ryan, 2001], построены диаграммы рассеяния. Выбор непараметрического те ста Манна – Уитни обусловлен малыми размерами выборок в изучаемой коллекции. Анализ последовательности сколов ( scar-pattern analysis ) позволил реконструировать процесс оформления отдельных артефактов [Kot, 2014; Шалагина, Колобова, Кривошапкин, 2019].

Цель статьи – представить комплексную характеристику материалов слоя 24 стоянки Кульбулак, полученных в результате раскопок Российско-Узбекистанской экспедиции в 2018–2019 гг.

и 4 мелких отщепа. Коллекцию нижнего комплекса составляют 2 654 экз. В ней наиболее многочисленны отходы производства (чешуйки, осколки, обломки, мелкие отщепы, фрагменты отщепов); их доля составляет 86 % от всей коллекции (см. таблицу ).

Нуклевидных изделий 22 экз., из них типологически выраженных 16 экз.

Нуклеусы одноплощадочные монофронтальные – 4 экз. (рис. 3). Чаще всего имеют гладкую ударную

11,25

11,50

11,75

12,00

12,25

12,50

12,75

13,00

13,26

13,50

13,75

14,00

14,25

14,50

14,75

15,00

15,25

15,50

15,75

16,00

16,25

16,50

16,75

17,00

17,25

17,50

|

— |

— z |

-" |

= = = 55)= |

|

пи:®» |

|||

|

I1 Г1 I’ll iM I |

11 i" |

1 1 1 Il 1 1 1 11 "l "III |

|

|

III |

M |

||

|

I1 |

|||

|

I |

1 |

■ ОмШии! |

|

Археологический материал из слоя 24 стоянки Кульбулак

-2000

-2020;

-2040

-2060 .

-2080 ■

-2100 ■

-2120'

-2140

б

17,75

18,00

18,25

18,50

18,75

19,00

19,25

19,50

19,75

20,00

20,25

20,50

20,75

21,00

21,25

21,50

21,75

22,00 м

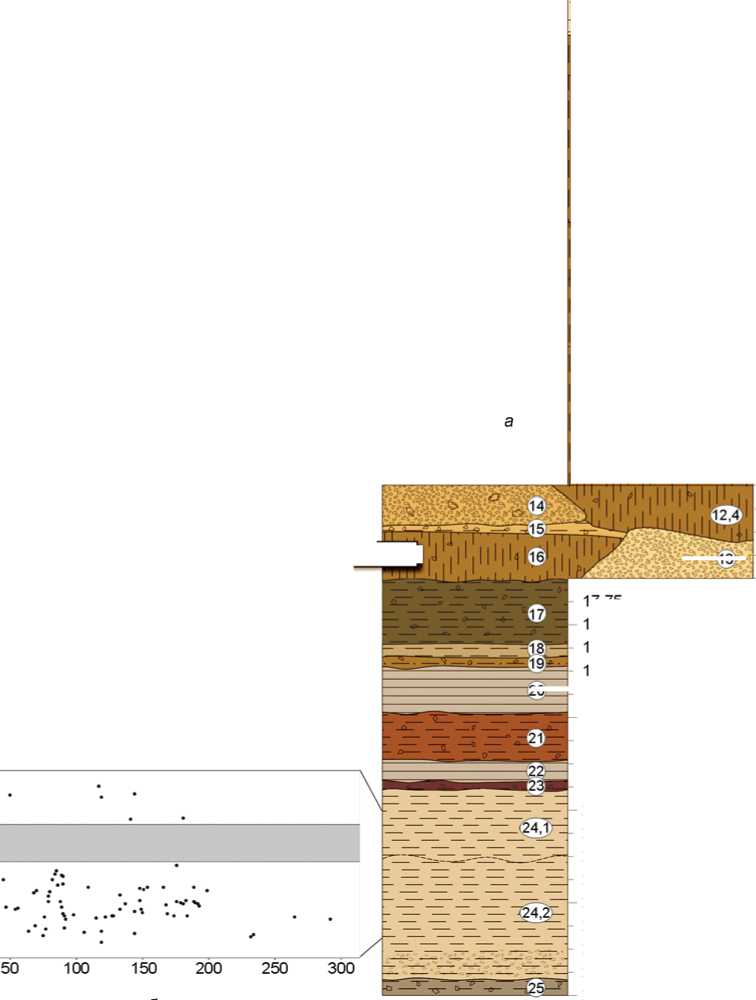

Археологический материал слоя делится на два стратиграфически разных комплекса – верхний (глубина залегания находок от -1 995 до -2 030 см) и нижний (глубина залегания от -2 065 до -2 145 см) (рис. 2). Верхний комплекс малочисленен – 8 экз., включает первичный технический скол, 3 фрагмента отщепов

| 111 ±19 тыс. л.н. (UG-7094) |

Рис. 2. Стратиграфия южной стенки раскопа ( а ) и проекция находок из слоя 24 ( б ) стоянки Кульбулак.

1 – глина; 2 – суглинок; 3 – супесь; 4 – лессовидный суглинок; 5 – карбонатные конкреции; 6 – уголь; 7 – щебень/дресва;

8 – эрозионная граница.

Категории каменной индустрии слоя 24 стоянки Кульбулак

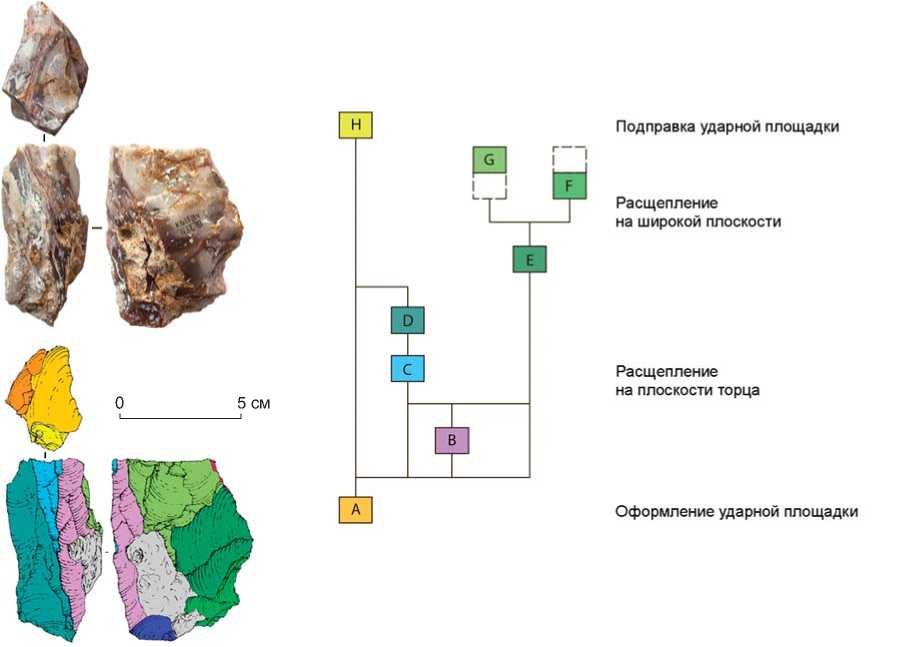

Двуплощадочные однофронтальные нуклеусы – 5 экз. (рис. 4). Ударные площадки либо естественные, либо подготовленные одним или несколькими сколами. Все нуклеусы предназначены для снятия удлиненных сколов. Сколы снимались в основном с одной площадки. Встречные снятия производились скорее для поддержания латеральной изогнутости фронта. Анализ последовательности сколов выявил поэтапный, а не чередующийся характер использования площадок.

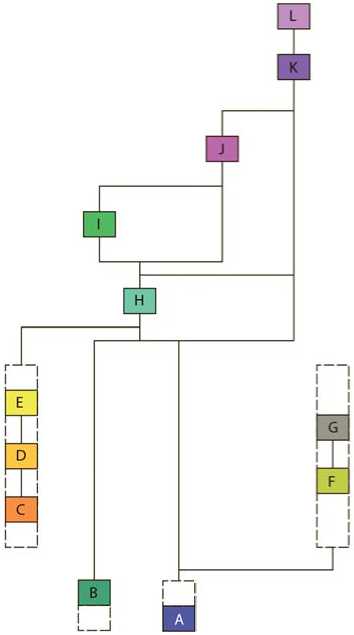

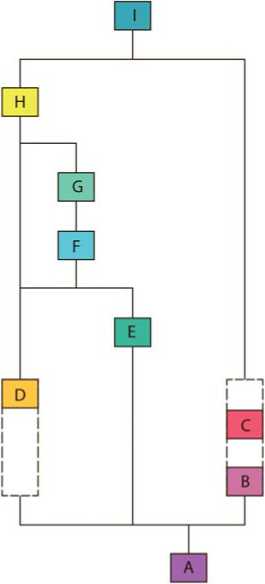

Торцовые нуклеусы – 3 экз. (рис. 5). Использовались для получения мелких пластинчатых сколов. Их характеризуют тщательность обработки основания, а также следование четкой схеме расщепления: 1) подготовка ударной площадки; 2) обработка латералей; 3) снятие сколов с фронта. Самый мелкий нуклеус этой группы (вероятно, наиболее сработанный) свидетельствует об использовании приема смены ударной площадки на противолежащую, а также о встречном скалывании.

5 cм

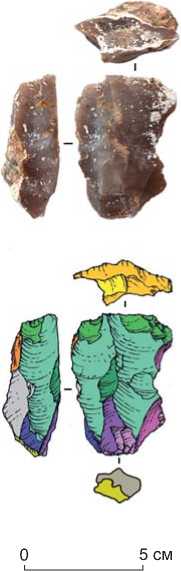

Рис. 3. Одноплощадочный монофронтальный нуклеус из слоя 24 стоянки Кульбулак.

Подправка правой латерали

Сколы на фронт

Целевые сколы на фронте в продольном направлении

Сколы восстановления объема на фронт

Сколы во встречном направлении

Оформление ударных площадок

Рис. 4. Двуплощадочный однофронтальный нуклеус из слоя 24 стоянки Кульбулак.

Расщепление на плоскости торца

Оформление ударной площадки

Подправка ударной площадки

Расщепление на широкой плоскости

5 cм

Рис. 5. Торцовый нуклеус из слоя 24 стоянки Кульбулак.

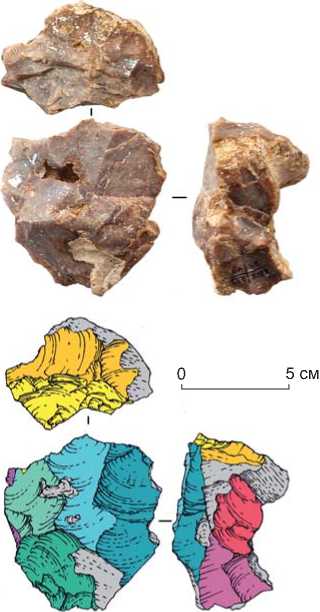

Нуклеус леваллуа (рис. 6). Соответствует варианту preferential radial centripetal [Shea, 2013] для снятия единственного удлиненного скола.

В коллекции имеются также три нуклеуса (одноплощадочные монофронтальные (2 экз.) и радиальный), находящиеся на стадии заготовок.

Технические сколы представлены 89 изделиями, что составляет 26 % от количества определимых сколов (рис. 7, 1–9 ). Их морфология соотносится с охарактеризованными стратегиями расщепления – продольной и леваллуазской ( preferential radial centripetal ). Преобладают краевые сколы. По пропорциям и огранке «крутой» стороны краевые сколы делятся на пластины краевые с коркой (ПКК), пластины краевые латеральные (ПКЛ), пластины краевые реберчатые (ПКР), отщепы краевые с коркой (ОКК), отщепы краевые латеральные (ОКЛ) и отщепы краевые реберча-тые (ОКР) [Kolobova et al., 2019].

В индустрии сколов выделены следующие категории: отщепы (147 экз., 43 % от количества сколов), пластины (56 экз., 16 %), пластинки (29 экз., 8 %) и острия (4 экз., 1 %).

Отщепы представляют различные варианты огранки. Заметно преобладают продольные и продольно-конвергентные, также серийно представлены радиальные, ортогональные, бипродольные (как правило, следы встречных снятий редко занимают менее 1/3 общей длины изделия). Для пластин и пластинок наиболее характерны продольные и продольно-конвергентные варианты огранки. У пластин заметна доля ортогональных, изделия с бипродольными огранками единичны.

В категории отщепов прямые и непрямые (закрученные и изогнутые) в профиле соотносятся примерно 1 : 2, в группе пластин – 1 : 3. В группе пластинок сравниваемые показатели почти равны.

В индустрии наиболее распространены гладкие ударные площадки: имеются у 60 % отщепов и 45 % пластин. Двугранные площадки фиксируются на 1/3 изделий. Многогранные площадки представлены на 10 % отщепов и 23 % пластин. Примерно 10 % отщепов и 20 % пластин подвергались латерально-поперечной подготовке ударной площадки. Практически все пластинки имеют гладкие площадки.

Важно отметить, что в коллекции имеются сколы с характеристиками леваллуазских – с центростремительными, ортогональными и поперечными, а также конвергентными и продольно-конвергентными вариантами огранки и выпуклыми дву- и многогранными площадками (рис. 7, 10 , 11 ).

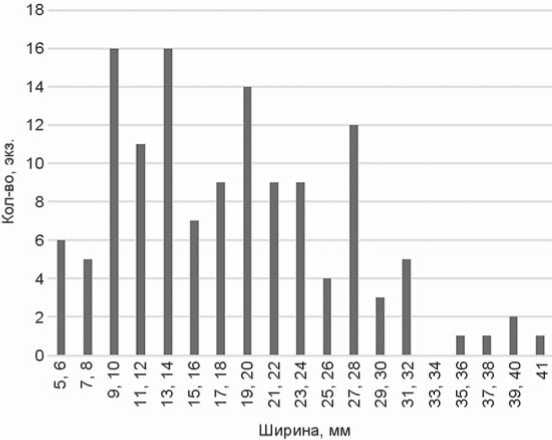

Анализ распределения пластинчатых сколов по ширине показал, что пластины и пластинки производились в рамках единой технологической схемы с максимальным количеством сколов шириной от 9 до 28 мм (рис. 8).

Скол на фронт

Подправка ударной площадки

Снятия на фронте

Оформление ударной площадки

Оформление правой латерали двумя сколами

Оформление левой латерали

Рис. 6 . Леваллуазский нуклеус из слоя 24 стоянки Кульбулак.

Рис. 7. Археологический материал из слоя 24 стоянки Кульбулак. 1–9 – технические сколы; 10 , 11 – леваллуазские сколы; 12–21 – орудия.

Рис. 8. Гистограмма распределения пластинчатых сколов по ширине.

ности сколов показывает, что эти зоны расщепления использовались независимо друг от друга (см. рис. 4). Кроме того, если нуклеусы со следами расщепления на смежных плоскостях и торцовые формы выстроить в последовательности от более крупных к более мелким, то нетрудно заметить, что у самого крупного изделия в качестве фронта выступал только торец (см. рис. 5), у экземпляра средних размеров – фронт и торец (см. рис. 4), у самого негабаритного – обе латерали и фронт; в результате ядрище пре-обрело сходство с подпризматическим нуклеусом.

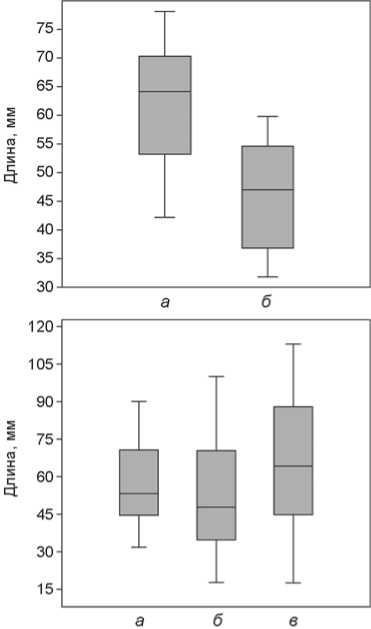

Чтобы выяснить, является ли бипродоль-ное скалывание отдельной технологической схемой, была построена диаграмма рассеяния, показывающая распределение нуклеусов с одной и с двумя ударными площадками по длине (рис. 9, 1 ). Два этих множества прак-

Единичные остроконечники (4 экз.) представляют разные виды правильной продольно-конвергентной огранки с характерным Y-образным негативом, точка удара при этом была смещена к одной из граней. За- тически не пересекаются, что подтверждается тестом Манна – Уитни (U = 9, p = 0,04). Признаки использования второй ударной площадки и встречного скалывания наблюдаются у самых коротких изде- готовки, как правило, прямоостные, имеют тщательно подготовленные слабовыпуклые ударные площадки.

Для изготовления орудий выбирались преимущественно отщепы (11 экз.) и технические сколы, соответствующие пропорциям отщепов (2 экз.); пластины и технические сколы с пропорциями пластин использовались реже (по 2 экз.). Орудийный набор (17 экз.) представлен одинарными продольными скреблами (5 экз.), их фрагментами (3 экз.), двойным продольно-поперечным скреблом, острием на ретушированной по обоим краям пластине, пластиной с ретушью по двум продольным краям, атипичным угловым скребком на пластине (см. рис. 7, 12–21 ). Кроме того, в орудийный комплекс входят отщепы (5 экз.). Использовалась чаще всего дорсальная, чешуйчатая, полукрутая и среднемодифицирующая ретушь.

Два изделия на крупных отщепах определяются как заготовки бифасов. Одно из них плоско-выпуклое в профиле, другое – двояковыпуклое, однако последнее соответствует самой ранней стадии модификации, его профиль отражает скорее морфологию заготовки, нежели технику изготовления.

Обсуждение результатов

Среди нуклеусов из слоя 24 стоянки Кульбулак выявлены экземпляры, которые выглядят асимметричными: у них зона расщепления захватывает фронт и одну из латералей. Однако анализ последователь-

Рис. 9. Распределение по длине одно- ( а ) и двуплощадочных ( б ) нуклеусов ( 1 ); нуклеусов для получения пластинчатых сколов ( а ), пластинчатых ( б ) и технических ( в ) сколов ( 2 ).

лий; скорее всего, к этим приемам прибегали вынужденно, в случае, если нуклеус был сильно сработан.

При рассмотрении степени сработанности нуклеусов на основе показателей длины нуклеусов для удлиненных сколов, целых пластин и пластинок, а также целых технических сколов с пропорциями пластин и пластинок была построена диаграмма рассеяния (рис. 9, 2 ). Она позволяет предположить, что проанализированные нуклеусы отражают среднюю и сильную степень утилизации, поскольку в коллекции отсутствуют нуклевидные изделия длиной, которая согласуется с максимальной длиной технических сколов.

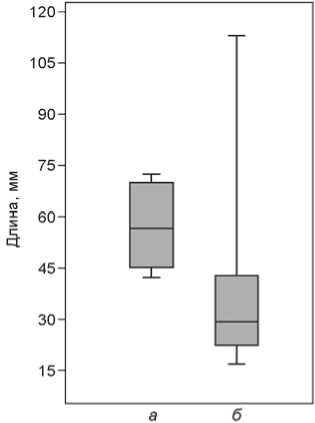

Сравнение длины нуклеусов со следами продольного скалывания и длины целых сколов с продольной огранкой показало, что между этими выборками есть статистические различия (тест Манна – Уитни, U = 68, р = 0,0001 ) (рис. 10). График отражает ситуацию, когда длина нуклеусов значительно больше длины сколов. Следовательно, можно предположить, что наиболее крупные продольно ограненные сколы люди унесли за пределы исследованной территории.

Преимущественно гладкие (156 экз.) и двугранные (58 экз.) ударные площадки сколов находят соответствия среди площадок нуклеусов. Латерально подправленные площадки у значительной части отщепов (48 экз., 26 %) и пластин (17 экз., 23 %) также имеют соответствия в морфологии ядрищ: у 6 из 16 изделий были зафиксированы признаки латеральной подправки ударной площадки.

Нуклеусов для получения остроконечных сколов выявлено не было. Однако сочетание признаков правильной продольно-конвергентной огранки с характерным Y-образным негативом и смещения точ-

Рис. 10. Распределение по длине нуклеусов со следами продольного скалывания ( а ) и сколов с продольной огранкой ( б ).

ки удара к одной из граней позволяет предполагать использование видоизмененной схемы леваллуаз-ского острийного производства, известной по материалам памятников оби-рахматского круга [Криво-шапкин, 2012].

Дискуссия

Для определения места индустрии слоя 24 стоянки Кульбулак в ряду индустрий региона ее следует в первую очередь сопоставить с коллекцией вышележащего слоя 23 [Кривошапкин и др., 2010; Павленок К.К., Павленок Г.Д., Курбанов, 2020]. Для индустрии этого слоя, предварительно отнесенной также ко второй половине МИС 7, ранее была реконструирована базовая операционная последовательность расщепления камня ( chaîne opératoire ), которая соответствует преференциальной технике леваллуа, достаточно полно охарактеризованной в нескольких работах последних лет по палеолиту региона [Павленок К.К., Павле-нок Г.Д., Курбанов, 2020; Krajcarz et al., 2016; Pavlenok et al., 2022]. Индустрия слоя 23 свидетельствует о применении техники леваллуа наряду с расщеплением, которое предполагает простое параллельное скалывание пластин. В слое находились также немногочисленные дисковидные и радиальные нуклеусы, ядри-ща для получения пластинок. Последняя категория представлена такими типами нуклеусов как нуклеус-резец, торцовый (в т.ч. со сходящимися латералями), подконусовидные и подцилиндрические, а также ка-реноидные.

Среди орудий в слое 23 наиболее высока доля интенсивно-ретушированных пластин, скребел, острий. В числе скребел преобладают однолезвийные продольные формы, многочисленны скребла dejété и альтернативные, имеется изделие «сельунгурского» типа. Острийные формы представлены остроконечниками с одним отретушированным краем, мустьерскими остриями (в их числе – изделие с тейякской ретушью) и леваллуазскими (в т.ч. с вентральной ретушью). Отдельную группу составляют орудия верхнепалеолитического типологического ряда: атипичные концевые скребки, проколки, пластинки с ретушью. Зафиксированы тронкированно-фасетированные формы и двусторонне обработанные орудия. На долю отще-пов и пластин с нерегулярной ретушью приходится ок. 1/3 изделий.

Сопоставление данных по каменным индустриям слоев 23 и 24 выявило следующие различия:

в индустрии слоя 24 более распространено простое параллельное скалывание пластин; в индустрии слоя 23 основной массив нуклеусов отражает разные стадии реализации леваллуазской стратегии расщепления;

в индустрии слоя 24 редкие пластинки снимались с нуклеусов одновременно с пластинами; в индустрии слоя 23 примерно 1/10 часть нуклеусов использовалась для целенаправленного производства пластинок в рамках нескольких схем расщепления;

только в индустрии слоя 23 имеются редко встречающиеся изделия – скребло «сельунгурского» типа, остроконечник с тейякской ретушью, ассоциируемые в региональном контексте с сельунгурской линией развития среднего палеолита [Krivoshapkin et al., 2020].

Проведенный анализ позволяет сделать предварительный вывод о том, что коллекция слоя 23 представляет более высокий уровень развития леваллуа-пластинчатой традиции по сравнению с тем, которому соответствует морфология изделий слоя 24. При этом индустрия слоя 23, видимо, не является абсолютно гомогенной в культурном плане ввиду присутствия редких «сельунгурских» форм.

По времени и географически к стоянке Кульбулак близка стоянка Хонако-3 в Южном Таджикистане, если принять «новую» стратиграфическую схему этого объекта, согласно которой возраст педокомп-лекса 2 (ПК 2) составляет 186–242 тыс. л.н. [Ранов, Каримова, 2005]. Исследователь стоянки В.А. Ранов отнес материалы из ПК 2 к пластинчатому леваллуа-мустье (доля пластин 31 %). Индустрия выделяется наличием пирамидальных нуклеусов, предназначенных для получения длинных и узких пластинок верхнепалеолитической морфологии, и серии таких снятий [Ранов и др., 2003; Ранов, Шефер, 2000]. Орудийный набор включает скребла на пластинах, атипичные скребки и ножи, остроконечник. Можно заключить, что комплекс из ПК 2 стоянки Хонако-3 по показателям ближе к индустрии слоя 23 стоянки Кульбулак.

Индустрии, сходные как по используемым технологическим решениям, так и по хронологической принадлежности, не выявлены на остальной территории западной части Центральной Азии. На Иранском нагорье (Загрос) известны стоянки развитого среднего палеолита (МИС 4 – первая половина МИС 3), индустрии которых характеризуются высокой долей конвергентных скребел, мустьерских острий и относительно низкой – леваллуазских продуктов [The Paleolithic Prehistory…, 1993; Шидранг и др., 2016]. На юго-востоке Закавказья самые ранние леваллуа-пластинчатые комплексы связаны со стадией МИС 4. Так, в пещере Ховк-1 возраст нижней пачки слоев 12–8, установленный на основании OSL-даты, которая получена по пробе из слоя 8 (~104 тыс. л.н.), более 100 тыс. л.н. В этих слоях залегали немногочисленные артефакты (~40 экз.) – удлиненные леваллуазские остроконечники, скребло, сколы (преимущественно пластины), в т.ч. с фасетированными ударными площадками [Pinhasi et al., 2012].

С учетом культурных последовательностей Денисовой пещеры и стоянки Усть-Каракол-1 можно заключить, что на территории Южной Сибири комплексы, в которых представлены нуклеусы, выполненные в технике простого параллельного расщепления и левал-луа, а также двусторонне обработанные изделия и орудия верхнепалеолитических типов, получили развитие ок. 150 тыс. л.н., в эпоху, соответствующую МИС 5 [Деревянко, 2022; Деревянко, Шуньков, Козликин, 2020].

Единственным регионом со сходной направленностью каменного производства в период, который соответствует МИС 7, является Ближний Восток: здесь технологии камнеобработки, которые представляют изделия слоя 24 стоянки Кульбулак, применялись уже в нижнем палеолите. Самым ранним свидетельством использования леваллуазской системы первичного расщепления на этой территории и в целом в Евразии является технокомплекс Гешер Бенот Яаков на севере современного Израиля [Goren-Inbar, 2011; Goren-Inbar et al., 2000]. Наиболее ранние культурные напластования здесь датируются временем ок. 780 тыс. л.н. (МИС 18–20) [Feibel, 2004]. Бóльшая часть леваллу-азских нуклеусов (87,5 %) предназначалась для скалывания отщепов разных размеров. Крупные отще-пы в дальнейшем использовались для изготовления бифасов и кливеров [Goren-Inbar, Grosman, Sharon, 2011]. Эта система расщепления получила отражение в материалах позднеашельского местонахождения Бе-рехат Рам на Голанских высотах [Goren-Inbar, 1985]. Известны леваллуазские формы и из пещеры Кесем [Деревянко, 2016а, б].

Пластинчатые заготовки появились на территории Ближнего Востока уже в позднем ашеле на многослойных местонахождениях Ябруд и Табун [Там же; Монигал, 2001]. Так, слой G в пещере Табун содержит небольшое количество укороченных пирамидальных нуклеусов для снятия пластин и пластинчатых отще-пов. На заключительном ашело-ябрудийском этапе позднего ашеля пластинчатое расщепление становится одним из основных приемов камнеобработки. Особенно большую роль оно играет при создании доориньякской, амудийской и хуммалийской индустрий, которые относятся ориентировочно к интервалу 400–250 тыс. л.н. [Деревянко, 2016а; Schwarcz, Rink, 1998; Лаухин и др., 2000; Mercier et al., 2013; Mercier, Valladas, 2003; Barkai et al., 2003; Gopher et al., 2010]. Например, в амудийской индустрии пещеры Кесем [Hershkovitz et al., 2011; Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011] выделяются как нуклеусы, предназначенные для изготовления пластин, так и ядрища с негативами скалывания пластин и отщепов. Из пластин изготавливали скребки, скребла, резцы, зубчатовыемчатые изделия [Shimelmitz, Barkai, Gopher, 2011]. В амудийских горизонтах пещеры Кесем обнаружено также несколько двусторонне обработанных изделий.

Черты преемственной связи с ашело-ябрудийской индустрией Леванта ярко проявляются в самых ранних среднепалеолитических комплексах региона возрастом 260 (250)–165 (150) тыс. л.н., отнесенных к этапу Табун D [Деревянко, 2016б]. Главной особенностью индустрий этого типа является обилие пластин и удлиненных остроконечников (среди сколов они составляют от 20 до 60 %). Уже в индустриях возрастом 220– 230 тыс. л.н. имеются признаки использования наряду с леваллуазскими приемами изготовления пластин и удлиненных остроконечников (параллельный и конвергентный однонаправленный) техники простого параллельного скалывания для получения пластин. При этом пластинчатый компонент на всех стоянках, кроме стоянки Хумалл, слой la, сопровождается многочисленными отщепами и остриями, которые изготавливались в соответствии с разными схемами расщепления (от леваллуазских до дисковидных), в т.ч. изготовления пластинок с «нуклеусов-резцов» [Монигал, 2001; Marks, Monigal, 1995].

Для орудийных наборов каменных индустрий, относящихся к стадии Табун D, характерно сочетание многочисленных ретушированных пластин и удлиненных остроконечников со средне- и верхнепалеолитическим инвентарем – мустьерскими остриями, продольными скреблами, зубчато-выемчатыми орудиями, атипичными скребками, резцами, проколками, тронкированными изделиями и др. [Copeland, 1975; Jelinek, 1981; Marks, 1992; Meignen, 2000]. На поздних этапах развития индустрий этого типа доля среднепалеолитических орудий значительно сокращается вплоть до исчезновения.

Таким образом, материалы слоя 24 стоянки Кульбу-лак технологически и, видимо, хронологически (МИС 7) занимают позицию между позднейшими амудийскими комплексами и самыми ранними ансамблями среднего палеолита Ближнего Востока, принадлежащими к стадии Табун D. Об этом свидетельствуют следующие особенности индустрии: сочетание следов использования леваллуазских и нелеваллуазских (простое параллельное и торцовое) приемов расщепления с доминированием последних; изготовление разных типов сколов в рамках одной редукционной последовательности; значительная доля пластин среди сколов-заготовок; наличие в инвентаре двусторонне обработанных изделий, удлиненного ретушированного острия, оформленного интенсивной дорсальной ретушью (может быть определено как острие типа Абу Сиф), а также атипичного углового скребка.

Заключение

Палеолитиче ские комплексы амудьена и Табуна D являются важнейшим источником информации при разработке проблем, касающихся распространения на континенте древнейших леваллуа-пластинчатых комплексов. Часть исследователей связывает появление индустрий типа Табун D с появлением ок. 250– 220 тыс. л.н. на Ближнем Во стоке нового населения – людей современного анатомического облика, пришедших с территории Африки [Hershkovitz et al., 2018; Valladas et al., 2013]. Альтернативного мнения придерживается А.П. Деревянко [Деревянко, 2016а, б]: комплексы начала среднего палеолита свидетельствуют о неразрывной связи с ашело-ябрудий-ской индустрией нижнего палеолита, археологическая летопись Леванта не содержит четких свидетельств проникновения в регион инокультурных человеческих популяций в эпоху, соответствующую МИС 7.

Отсутствие антропологических остатков не позволяет точно ответить на вопрос о создателях самых ранних индустрий среднего палеолита в предгорьях Тянь-Шаня, которые представлены в культурной последовательности Кульбулака. Не до конца ясна и хронологическая позиция материального комплекса из слоя 24. Однако на основе результатов проведенных комплексных исследований можно сделать вывод о наличии на Западном Тянь-Шане леваллуа-пластинчатого комплекса, который технологически и, видимо, по времени соответствует рубежу нижнего и среднего палеолита Ближнего Востока. Это позволяет уже на данном этапе изысканий говорить о том, что культурное взаимодействие древнего населения Ближнего Востока и предгорий Тянь-Шаня, имевшее ме сто в период перехода к верхнему палеолиту [Кривошапкин, 2012] и в эпоху верхнего палеолита [Колобова и др., 2013], уходит корнями в гораздо более раннее время, в пору становления традиций среднего палеолита.

Исследование проведено в рамках проектов РНФ № 2218-00649 «Заселение западной части Центральной Азии человеком современного анатомического облика в период среднего – верхнего палеолита: хронология миграционных процессов» (анализ археологических материалов) и РНФ № 22-18-00568 «Первоначальное заселение человеком Средней Азии: археология, хронология, палеогеография лессового палеолита» (оценка возраста археологического комплекса).

Список литературы Появление леваллуа-пластинчатой индустрии в западных предгорьях Тянь-Шаня: материалы слоя 24 стоянки Кульбулак

- Деревянко А.П. Пластинчатые индустрии Леванта в среднем плейстоцене // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016а. – Т. 44, № 1. – С. 3–26. – doi:10.17746/1563-0102.2016.44.1.003-026

- Деревянко А.П. Средний палеолит Леванта // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016б. – Т. 44, № 3. – С. 3–36. – doi:10.17746/1563-0102.2016.44.3.003-036

- Деревянко А.П. Три глобальные миграции человека в Евразии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022. – Т. VI. – Ч. 1: Денисовский человек: происхождение, материальная и духовная культура. – 900 с.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б. Кто такие денисовцы? // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 3. – С. 3–32. – doi:10.17746/1563-0102.2020.48.3.003-032

- Колобова К.А., Флас Д., Деревянко А.П., Павленок К.К., Исламов У.И., Кривошапкин А.И. Кульбулакская мелкопластинчатая традиция в верхнем палеолите Центральной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 2. – С. 2–26.

- Кривошапкин А.И. Оби-рахматский вариант перехода от среднего к верхнему палеолиту: автореф. дис. … д-ра ист. наук. – Новосибирск, 2012. – 38 с.

- Кривошапкин А.И., Колобова К.А., Фляс Д., Павленок К.К., Исламов У.И., Лукьянова Г.Д. Индустрия слоя 23 стоянки Кульбулак по материалам раскопок 2010 года // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. – Т. ХVI. – С. 105–110.

- Лаухин С.А., Ронен А., Ранов В.А., Поспелова Г.А., Бурдукевич Я.М., Шаронова З.В., Волгина В.А., Куликов О.А., Власов В.К., Цацкин А. Новые данные о геохронологии палеолита Южного Леванта (Ближний Восток) // Стратиграфия. Геологическая корреляция. – 2000. – Т. 8, № 5. – С. 82–95.

- Монигал К. Пластинчатые индустрии нижнего, среднего и начала верхнего палеолита в Леванте // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2001. – № 1. – С. 11–24.

- Павленок К.К., Белоусова Н.Е., Рыбин Е.П. Атрибутивный подход к реконструкции «операционных цепочек» расщепления камня // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2011. – Т. 10. – Вып. 3: Археология и этнография. – С. 35–46.

- Павленок К.К., Павленок Г.Д., Курбанов Р.Н. Средний палеолит запада Центральной Азии: новые данные о распространении леваллуазской технологии // Тр. VI (XXII) Всерос. археол. съезда. – Самара: Изд-во Самар. гос. соц.- пед. ун-та, 2020. – Т. I. – С. 67–69.

- Ранов В.А., Каримова Г.Р. Каменный век Афгано-Таджикской депрессии. – Душанбе: Деваштич, 2005. – 252 с.

- Ранов В.А., Лаухин С.А., Худжагелдиев Т.У., Шефер Й. Раскопки второй палеопочвы стоянки Хонако-3 в 1997 г. // Археологические работы в Таджикистане. – 2003. – Вып. 28. – С. 18–47.

- Ранов В.А., Шефер Й. Лессовый палеолит // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 2. – С. 20–32.

- Таратунина Н.А., Павленок Г.Д., Павленок К.К., Курбанов Р.Н. Новые данные о строении новейших отложений и возрасте стоянки Кульбулак // Тр. VI (XXII) Всерос. археол. съезда в Самаре. – Самара: Изд-во Самар. гос. соц.- пед. ун-та, 2020. – Т. III. – С. 278–280.

- Шалагина А.В., Колобова К.А., Кривошапкин А.И. Анализ последовательности сколов как инструмент реконструкции процесса изготовления каменных артефактов // Stratum plus. – 2019. – № 1. – С. 145–154.

- Шидранг С., Биглари Ф., Борд Ж.-Г., Жобер Ж. Позднеплейстоценовые каменные индустрии Центрального Загроса: технико-типологический анализ каменных комплексов пещеры Гхар-е-Кхар, Бисотун, Иран // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – Т. 44, № 1. – С. 27–38.

- Barkai R., Gopher A., Lauritzen S.E., Frumkin A. Uranium series dates from Qesem Cave, Israel, and the end of the Lower Palaeolithic // Nature. – 2003. – Vol. 423. – P. 977–979. – URL: https://doi.org/10.1038/nature01718

- Copeland L. The Middle and Upper Palaeolithic in Lebanon and Syria in the light of recent research // Problems in Prehistory: North Africa and the Levant. – Dallas: Southern Methodist Univ. Press, 1975. – P. 317–350.

- Feibel C.S. Quaternary lake margins of the Levant Rift Valley // Human Paleoecology in the Levantine Corridor. – Oxford: Oxbow Books, 2004. – P. 21–36.

- Gopher A., Ayalon A., Bar-Matthews M., Barkai R., Frumkin A., Karkanas P., Shahck-Grose R. The chronology of the late Lower Paleolithic in the Levant: U-series dates of speleothems Middle Pleistocene Qesem Cave, Israel // Quat. Geochronol. – 2010. – Vol. 5. – P. 644–656.

- Goren-Inbar N. The Lithic assemblage of the Berekhat Ram Acheulian site, Golan Heights // Paléorient. – 1985. – Vol. 11, N 1. – P. 7–28.

- Goren-Inbar N. Culture and cognition in the Acheulian industry – a case study from Gesher Benot Ya’aqov // Phil. Trans. R. Soc. Biol. Sci. – 2011. – Vol. 366. – P. 1038–1049.

- Goren-Inbar N., Feibel C.S., Verosub K.L., Melamed Y., Kislev M.E., Tchernov E., Saragusti I. Pleistocene milestones on the out-of-Africa corridor at Gesher Benot Ya’aqov, Israel // Sci. – 2000. – Vol. 289. – P. 944–974.

- Goren-Inbar N., Grosman L., Sharon G. The technology and signifi cance of the Acheulian giant cores of Gesher Benot Ya’aqov, Israel // J. of Archaeol. Sci. – 2011. – Vol. 38, N 8. – P. 1901–1917.

- Hammer Ø., Harper D.A.T., Ryan P.D. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis // Palaeontologia Electronica. – 2001. – N 4 (1). – URL: http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm

- Hershkovitz I., Smith P., Sarig R., Quam R., Rodriguez L., Garcia R., Arsuaga J.L., Barkai R., Gopher A. Middle Pleistocene Dental Remains from Qesem Cave (Israel) // Am. J. of Phys. Anthropol. – 2011. – Vol. 144, iss. 4. – P. 575–592.

- Hershkovitz I., Weber G.W., Quam R., Duval M., Grün R., Kinsley L., Ayalon A., Bar-Matthews M., Valladas H., Mercier N., Arsuaga J.L., Martinón-Torres M., Bermúdez de Castro J.M., Fornai C., Martín-Francés L., Sarig R., May H., Krenn V.A., Slon V., Rodríguez L., García R., Lorenzo C., Carretero J.M., Frumkin A., Shahack-Gross R., Bar-Yosef Mayer D.E., Cui Y., Wu X., Peled N., Groman-Yaroslavski I., Weissbrod L., Yeshurun R., Tsatskin A., Zaidner Y., Weinstein-Evron M. The earliest modern humans outside Africa // Sci. – 2018. – N 359 (6374). – P. 456–459. – doi:10.1126/science.aap8369

- Jelinek A.J. The Middle Palaeolithic in the Southern Levant from the Perspective of the Tabun Cave // Préhistoire du Levant. – P.: Centre Nat. de la Recherche Sci. Press, 1981. – P. 265–280.

- Kolobova K.A., Flas D., Krivoshapkin A.I., Pavlenok K.K., Vandenberghe D., De Dapper M. Reassessment of the Lower Paleolithic (Acheulean) presence in the western Tien Shan // Archaeol. and Anthropol. Sci. – 2018. – N 10. – P. 615–630. – doi:10.1007/s12520-016-0367-3

- Kolobova K., Shalagina A., Chabai V., Markin S., Krivoshapkin A. The signifi cance of bifacial technologies in Altai Middle Paleolithic // Anthropologie (France). – 2019. – Vol. 123, iss. 2. – P. 276–288. – doi:10.1016/J.ANTHRO.2019.06.004

- Kot M.A. The Earliest Middle Palaeolithic Bifacial Leafpoints in Central and Southern Europe: Technological Approach // Quat. Intern. – 2014. – Vol. 326–327. – P. 381–397.

- Krajcarz M.T., Kot M., Pavlenok K., Fedorowicz S., Krajcarz M., Lazarev S., Mroczek P., Radzhabov A., Shnaider S., Szymanek M., Szymczak K. Middle Paleolithic sites of Katta Sai in western Tian Shan piedmont, Central Asiatic loess zone: Geoarchaeological investigation of the site formation and the integrity of the lithic assemblages // Quat. Intern. – 2016. –Vol. 399. – P. 136–150. – URL: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.07.051

- Krivoshapkin А., Viola B., Chargynov T., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Fedorowicz S., Shnaider S., Kolobova K. Middle Paleolithic variability in Central Asia: Lithic assemblage of Sel’Ungur cave // Quat. Intern. – 2020. – Vol. 535. – P. 88–103. – URL: https://doi. org/10.1016/j.quaint.2018.09.051

- Marks A.E. Typological variability in the Levantine Middle Paleolithic // The Middle Paleolithic: Adaptation, Behavior, and Variability. – Philadelphia: The Univ. of Pennsylvania, 1992. – Vol. 72. – P. 127–142.

- Marks A.E., Monigal K. Modeling the production of Elongated Blanks from the Early Levantine Mousterian at Rosh Ein Mor // The Defi nition and Interpretation of Levallois Technology / eds. H. Dibble, O. Bar-Yosef. – Madison: Prehistory Press, 1995. – P. 267–278.

- Meignen L. Early Middle Palaeolithic Blade Technology in Southwestern Asia // Acta Anthropol. Sinica. – 2000. – Vol. 19. – P. 158–168.

- Mercier N., Valladas H. Reassessment of TL age estimates of burnt fl ints from the Paleolithic site of Tabun Cave, Israel // J. of Hum. Evol. – 2003. – Vol. 45, N 5. – P. 401–409.

- Mercier N., Valladas H., Falguères Ch., Qingfeng Sh., Gopher A., Barkai R., Bahain J.-J., Vialettes L., Joron J.-L., Reyss J.-L. New datings of Amudian layers at Qesem Cave (Israel): results of TL applied to burnt ints and ESR/U-series to teeth // J. Archaeol. Sci. – 2013. – Vol. 40. – P. 3011–3020.

- Pavlenok K., Kot M., Moska P., Leloch M., Muhtarov G., Kogai S., Khudjanazarov M., Holmatov A., Szymczak K. New evidence for mountain Palaeolithic human occupation in the western Tian Shan piedmonts, eastern Uzbekistan // Antiquity Project Gallery. – 2022. – Vol. 96 (389). – P. 1292–1300. – URL: https://doi.org/10.15184/aqy.2022.99

- Pinhasi R., Nioradze M., Tushabramishvili N., Lordkipanidze D., Pleurdeau D., Moncel M.-H., Adler D.S., Stringer C., Higham T.F.G. New chronology for the Middle Palaeolithic of the southern Caucasus suggests early demise of Neanderthals in this region // J. of Hum. Evol. – 2012. – Vol. 63, iss. 6. – Р. 770–780. – URL: https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2012.08.004

- Schwarcz J.H., Rink W.J. Progress in ESP and U-Series Chronology of the Levantine Paleolithic // Neanderthal and Modern Humans in Western Asia. – N. Y.: Plenum Press, 1998. – P. 57–68.

- Shea J.J. Stone tools in the Paleolithic and Neolithic Near East. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013. – 408 p. – doi:10.1017/CBO9781139026314

- Shimelmitz R., Barkai R., Gopher A. Systematic blade production at late Lower Paleolithic (400–200 kyr) Qesem Cave, Israel // J. of Hum. Evol. – 2011. – Vol. 61, iss. 4. – P. 458–479. – doi:10.1016/j.jhevol.2011.06.003

- The Paleolithic Prehistory of the Zagros-Taurus. – Philadelphia: Univ. of Pennsylvania, Museum of Archaeol. And Anthropol., 1993. – Vol. 83. – 236 p.

- Valladas H., Mercier N., Hershkovitz I., Zaidner Y., Tsatskin A., Yeshurun R., Vialettes L., Joron J.-L., Reyss J.-L., Weinstein-Evron M. Dating the Lower to Middle Paleolithic transition in the Levant: A view from Misliya Cave, Mount Carmel, Israel // J. of Hum. Evol. – 2013. – Vol. 65, iss. 5. – P. 585–593. – URL: https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2013.07.005

- Vandenberghe D.A.G., Flas D., De Dapper M., Nieuland J., van, Kolobova K., Pavlenok K., Islamov U., De Pelsmaeker E., Debeer A.-E., Buylaert J.-P. Revisiting the Palaeolithic site of Kulbulak (Uzbekistan): First results from luminescence dating // Quat. Intern. – 2014. – N 324. – P. 180–189. – doi:0.1016/j.quaint.2013.09.011