Показатели и критерии оценки качества образования

Автор: Мухаметзянова А.Х.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 5 (46), 2020 года.

Бесплатный доступ

Критерии оценки качества образования должны определяться в соответствии с целями функционирования образовательного учреждения, и их количество должно быть минимальным, но достаточным для оценки наиболее существенных параметров. Оценка результативности возможна только во взаимосвязи критериев.

Качество образования, качество учебного процесса, качество кадрового состава, компетентности, качество подготовленности обучающихся

Короткий адрес: https://sciup.org/140289917

IDR: 140289917 | УДК: 373

Текст научной статьи Показатели и критерии оценки качества образования

Определение уровня подготовленности учащихся всегда относилось к разряду обязательных результатов образовательного процесса, а показателем подготовленности до недавнего времени служила отметка, выставляемая учащемуся на итоговой аттестации учителем или группой учителей.

В идеале должен определяться уровень усвоения элементов содержания учебной дисциплины в соответствии с требованиями образовательных стандартов к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. На практике, как известно, эти требования существенно различаются не только в разных образовательных учреждениях, но и среди учителей одной и той же школы. И это естественно, так как субъективный фактор при традиционных методах оценивания оказывает значительное влияние [12].

Очень важным при анализе результатов обучения является выбор комплекса показателей качества подготовленности учащихся и качества образовательного процесса, обеспечивающих объективное и целостное представление о состоянии системы образования и ее составляющих.

Попытки ученых и практиков найти ответы на вопросы о том, на какие показатели и критерии следует ориентироваться при его оценке, позволяют сделать вывод о неоднозначности различных подходов к трактовке этих понятий. Приходится констатировать, что показатели и критерии качества образования пока еще не полностью разработаны, чаще всего они увязываются с критерием эффективности функционирования образовательной системы.

К основным принципам отбора показателей для оценки качества образования можно отнести следующие [1, с.6]:

-

- ориентация на требования внешних пользователей;

-

- учет потребностей системы образования;

-

- минимизация системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления системой образования;

-

- инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);

-

- оптимальность использования источников первичных данных для определения показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования и экономической обоснованности);

-

- иерархичность системы показателей;

-

- сопоставимость системы показателей с международными

аналогами;

-

- соблюдение морально–этических норм в отборе показателей.

Важным является такой показатель, как эффективность во всем образовательном процессе, он представляет собой интегрированную меру качества в образовании, в том числе и качества его контроля. Для оценки эффективности системы можно все показатели разделить на три группы, тесно взаимосвязанные между собой [3, с.22].

К первой группе относятся показатели, отражающие информацию о финансировании образования, его кадровом, информационном, материально– техническом (учебные помещения, лаборатории, оборудование, расходные материалы), методическом (учебная литература, наглядные пособия, макеты, тренажеры и т.д.) и другом обеспечении. Сюда же входят структура и содержание образовательных программ, формы организации учебного процесса, методы реализации целей обучения и воспитания, стабильность и адаптация при взаимодействии с внешней средой, педагогические технологии, подготовка и переподготовка педагогических кадров. Эти показатели более всего различаются в образовательных системах одного уровня и достаточно быстро изменяются с течением времени и требуют стандартизации.

Показатели второй группы отражают доступность и дифференциацию обучения, организацию образовательного процесса (назначение, принципы, методы, планирование), гуманистическую и культурно–познавательную направленность, стандартизированность и вариативность программ, использование традиционных и информационных технологий обучения и контроля, соответствие структуры и содержания актуальным тенденциям теории и практики образования, деятельность образовательного учреждения в основное (урочное) и неосновное (внеурочное) время, внедрение инновационных методов обучения, использование современных средств и методов контроля за процессом и результатами обучения, способность к модификации форм и методов контроля.

Третью группу составляют показатели, характеризующие результаты контрольно–оценочной деятельности и ожидаемые позитивные изменения в процессе управления качеством обучения. В эту группу включены показатели, определяющие качественный состав обучаемых, условия и атмосферу преподавания, качество получаемых знаний, умений, навыков и компетенций, результаты учебных достижений, информацию о дальнейшей общественной судьбе обучавшихся [6, с.40].

Сюда относятся увеличение динамики прироста качества знаний учащихся, личностных достижений учащихся и учителей, рациональность организационной структуры учебного процесса и гибкость использования контрольно–оценочной системы, сбалансированность пропорций контроля и самоконтроля, адаптивность образовательной системы применительно к запросам пользователей и качеству подготовки обучающихся.

Суждения, выводы, доводы и оценки, сделанные в результате анализа и оценивания состояния объекта, должны способствовать его совершенствованию.

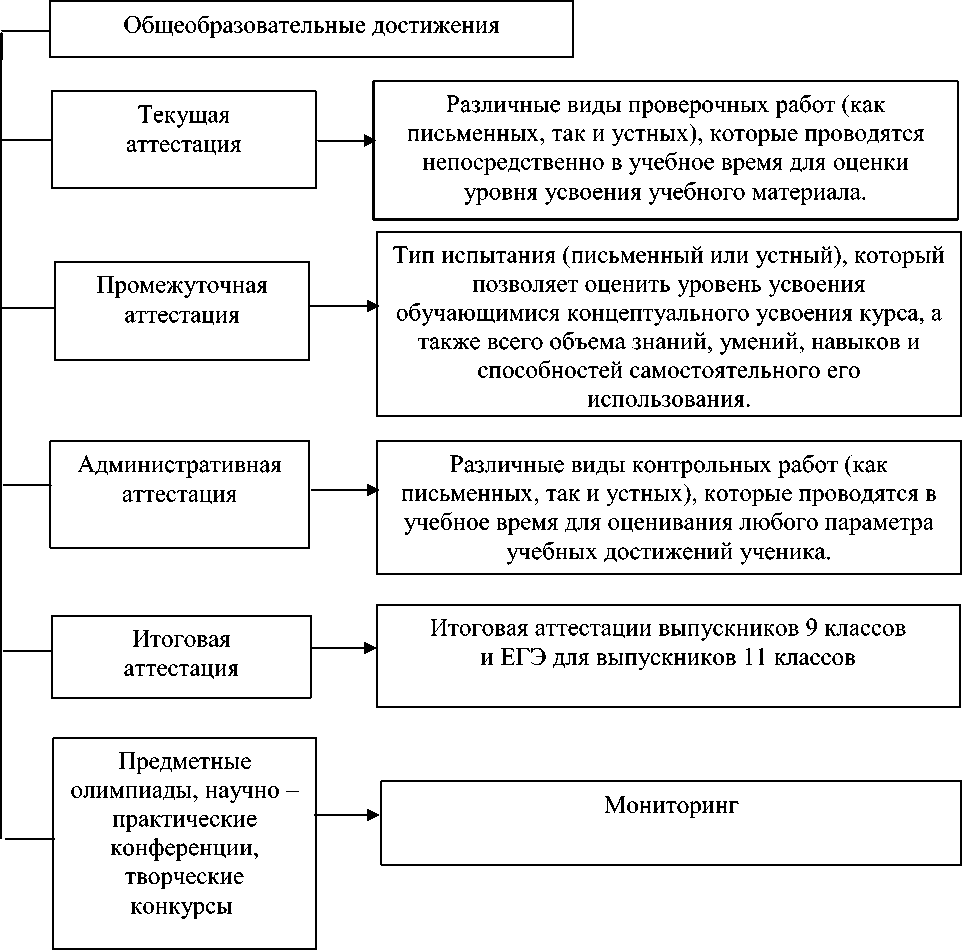

Вместе с тем, какой бы уровень сбора и анализа информации о деятельности учебного заведения ни рассматривался, на практике всегда в центр внимания ставятся данные о результатах учебных достижений или подготовленности обучающихся. На рисунке 1 показана структура традиционной процедуры оценки качества общеобразовательных достижений в школе [5, с.44].

Рисунок 1 - Процедура оценки качества общеобразовательных достижений в школе

Для рассмотрения подготовленности учащихся показатели качества образования можно разделить на две основные группы: качество условий для осуществления образовательного процесса, обеспечиваемое со стороны органов управления образованием (стандарты, учебные программы, кадры, материально–техническое и информационно–технологическое обеспечение и др.) и уровень учебных достижений как результат овладения обучающимися определенной суммой знаний, умений, навыков и компетенций.

При оценке качества образования, несмотря на то, что оно является многообразным и комплексным показателем, в конечном счете, важнейшей является оценка достижений обучающихся, как результата осуществленного учебного процесса. Остальная информация о размерах вложений в образование, кадровом обеспечении, методических системах обучения, социально–экономическом статусе семей и многое другое являются условиями, влияющими на результаты обучения и степень усвоения знаний и позволяющими оценивать комплексно качество образования [2, с.5].

Для объективного оценивания качества образовательной системы внутренние критерии и оценки должны дополняться внешними, так как результаты работы одних учебных заведений существенно отражаются на результатах других, особенно в условиях преемственности (например, школа – вуз).

При традиционных методах оценивания объективная, единая и стандартизированная база оценки для различных звеньев системы образования отсутствует, в большинстве случаев оценочный процесс носит спонтанный характер. Только в последнее время предпринята попытка путем разработки и реализации государственных образовательных стандартов и образовательных программ, а также различных технологий задать уровни оценок учебных достижений. Для этого используются различные педагогические оценочные средства, лицензирование и аттестация образовательных учреждений, а к квалификации специалистов добавились более широкие и жесткие требования компетентности и ответственности.

В последнее время в качестве внешних используются оценки стандартизированного тестирования. К числу показателей результатов контрольно–оценочной деятельности и подготовленности обучающихся в системе тестирования можно отнести [4, с.126]:

-

- первичный тестовый балл испытуемого (число или процент выполненных заданий теста);

-

- сертификационный или тестовый балл, полученный в результате шкалирования и учета статистического уровня трудности тестовых заданий;

-

- средний тестовый балл исследуемой выборки;

-

- средний тестовый балл генеральной выборки испытуемых;

-

- проценты правильно выполненных заданий теста для разных

категорий и групп испытуемых;

-

- индивидуальный рейтинг участника тестирования;

-

- рейтинг общеобразовательного учреждения;

-

- рейтинг территории региона.

Показатели этой группы могут подразделяться на непреобразованные, первичные результаты обследований и вторичные, обработанные определенным образом.

Комплекс необходимых показателей способен обеспечить целостное, качественное и количественное представление о состоянии объекта исследований и динамике его изменений.

Для понимания качества образования вводятся дополнительные показатели [8, с.34]:

-

- образовательные достижения по отдельным предметам;

-

- динамика образовательных достижений;

-

- отношение к учебным предметам;

-

- ключевые (внепредметные) компетентности (познавательные,

социальные, информационные и др.);

-

- удовлетворенность образованием;

-

- степень участия в образовательном процессе (активная работа на уроке, участие во внеурочной работе, пропуски занятий и др.);

-

- дальнейшее образование и карьера выпускника; выделение в таксономии образовательных достижений по отдельным предметам уровней грамотности и компетентности.

При этом важную роль играют используемые методы и способы педагогического анализа результатов экзамена и их интерпретация; регулярность и периодичность предоставления итогов контроля для мониторинговых исследований.

Критерии оценивания состояния объекта исследования зависят от задач и целей мониторинга. В обобщенном виде к таковым можно отнести [10, с.22]:

-

- соответствие тестового балла эталону, статистической норме или заданному уровню;

-

- достижение требований образовательных стандартов как степень совпадения фактического и запланированного результатов;

-

- соответствие достигнутого уровня подготовленности запросам и ожиданиям потребителей образовательных услуг.

Именно в педагогической оценке отражаются уровень учебных достижений обучаемого, уровень профессионализма педагога, надежность методов и технологий оценивания. При этом степень совпадения или расхождения оценок и самооценок определяет многие стороны образовательного процесса. А, следовательно, оценка качества учебных достижений школьников позволяет опосредованно делать выводы о качестве предоставляемых образовательных услуг.

По анализу результатов контрольно–оценочной деятельности, как правило, делаются выводы о качестве образовательного процесса. Однако качество результата по ряду причин не всегда соответствует качеству процесса, хотя последнее, безусловно, во многом его определяет, так как в значительной степени подготовленность обучающихся обусловлена качеством образовательной системы, в котором выделяют:

-

- качество учебного процесса;

-

- качество кадрового состава;

-

- качество подготовленности обучающихся;

-

- качество научной и инновационной деятельности при обучении;

-

- показатели, характеризующие вложения в образование;

-

- качество управления образовательной системой.

Критерии качества обучения соотносятся с критериями эффективности функционирования образовательной системы [9, с.211]:

-

- ценностью и приоритетами образования в современных условиях;

-

- модернизацией содержания образования на основе гуманизации, фундаментализации, информатизации, вариативности, личностно ориентированного и компетентностного подходов;

-

- введением независимой системы аттестации выпускников в форме и по материалам единого государственного экзамена;

-

- созданием технологий контроля и оценки состояния и результатов образовательного процесса и др.

Однако на сегодня невозможно установить единый ряд критериев и стандартов для оценки качества учебных достижений и образовательных систем. Каждая заинтересованная в результатах учебного процесса сторона имеет свои собственные нормы и критерии качества. Нередко, если представления о критериях расходятся, подвергаются сомнению оценки качества, вплоть до полного отрицания правомерности самого оценочного процесса. Примером такой ситуации является единый государственный экзамен. В дискуссии по ЕГЭ развернулась полемика двух сторон.

С одной стороны, подчеркивается важность использования результатов единого экзамена при аттестации выпускников школ и отборе абитуриентов, адекватность результатов ЕГЭ задачам оценивания.

С другой – существует сдержанно–скептическое отношение к возможности трактовки результатов ЕГЭ как оценок вступительных испытаний в вузы, многие вообще не приемлют процедуру, измерительные материалы, технологии и даже саму идею такого экзамена.

Иногда это связано с сомнениями в том, существует ли прямая связь между результатами экзамена и качеством подготовки выпускников по тем критериям, которые позволяют одновременно как оценивать уровень подготовленности выпускников, так и прогнозировать успешность их дальнейшего обучения в вузах [11].

Эти и другие факторы, в той или иной мере проявляемые в практике отечественного и зарубежного образования, обусловливают потребность в совершенствовании теории и технологии тестового контроля, необходимость повышения эффективности использования результатов контроля путем оперативного реагирования на индивидуальные особенности подготовленности обучающихся, использование статистических результатов единого государственного экзамена и других форм тестирования для мониторинга качества образовательного процесса и образовательных систем, внедрение информационных методов экспертизы и диагностики на всех иерархических уровнях управления качеством образования.

Для того чтобы система контроля эффективно воздействовала на образовательный процесс, необходимо выявление роли контроля в обучении и развитии личности. Поэтому понимание того, что измеряется и оценивается, как анализируется и интерпретируются результаты педагогических измерений, является одним из важных аспектов совершенствования образовательной системы, управления ее качеством и развитием контрольно–оценочного процесса [7, с.314].

Среди большого числа показателей качества образовательной системы основным по–прежнему является подготовленность обучающихся, а комплексным показателем их подготовленности в теории педагогических измерений признаются учебные достижения в той или иной предметной области.

Таким образом, оценка качества образования подразумевает оценку качества образовательных достижений учащихся и оценку качества образовательного процесса.

Основные направления оценки качества образования ориентированы на определение уровней достижения планируемых результатов при освоении образовательных программ.

Потребность в достижениях является одной из наиболее значимых в структуре ценностных ориентаций обучающихся, что в первую очередь связано с особенностями социально–психологического развития личности и возможностью реализовать себя в различных сферах деятельности.

Список литературы Показатели и критерии оценки качества образования

- Агранович М., Кондрашов П. Индикаторы оценки качества образования// Директор школы. - 2017. - №5. - С.5-16

- Бахмутский А.Е., Кондракова И.Э., Писарева С.А. Оценка деятельности современной школы: Учебное пособие. - М.: АПК и ППРО, 2015. - 72 с.

- Болотов В.А., Ковалева Г.С. Опыт России в области оценки образовательных достижений школьников// Инновационные проекты и программы в образовании. - 2014. - №4. - С. 22 - 27

- Днепров Э. Инновационное движение в российском школьном образовании - М.: Педагогика-Пресс - 2016. - 297 с.

- Коварж Г.Ю. Роль российской системы оценки качества образования в формировании управленческой стратегии// Гуманитарные научные исследования. 2017. № 9. - С.44 - 48