Показатели здоровья населения, прикрепленного к поликлиникам Томска: 3-летняя динамика

Автор: Попонина Т.М., Комарова М.Г.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 2-1 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: изучить частоту встречаемости основных факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и их динамику среди пациентов поликлиник Томска. На I этапе в 2006 г. в Томске был проведен скрининг прикрепленного к поликлиникам населения, на II в 2009 г. - телефонный опрос пациентов с артериальной гипертонией (АГ) по анкете программы СИНДИ. Уточнены гендерные различия в распространенности ФР среди обследованного контингента. У мужчин чаще регистрировалась избыточная масса тела, курение, у женщин - ожирение, гиперхолестеринемия. Консультации по профилактике АГ получали 36,1% всех пациентов. В динамике за 3 года 6,3% мужчин и 2,4% женщин по результатам телефонного опроса отказались от курения, уровень общего холестерина снизился у 16,7% мужчин и у 23,8% женщин. Целевые значения АД были достигнуты в 40,7% случаев. Нефатальный острый инфаркт миокарда (ИМ) развился в 4,3% случаев, сердечно#сосудистая смерть - в 2,3% случаев. Средняя частота госпитализации по причине обострения ССЗ составила 12,4% в год. Выявлена значительная распространенность основных ФР ССЗ среди амбулаторных пациентов Томска. Уровень профилактической работы не соответствует существующей потребности населения.

Сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертония, факторы риска, профилактика, конечные точки

Короткий адрес: https://sciup.org/14919441

IDR: 14919441 | УДК: 616-084

Текст научной статьи Показатели здоровья населения, прикрепленного к поликлиникам Томска: 3-летняя динамика

ССЗ продолжают оставаться основной проблемой государственного масштаба в индустриально развитых странах в связи с высокой смертностью среди населения [7, 10]. Эпидемиологическая ситуация в России наряду с высокой смертностью характеризуется еще и “омоложением” этой патологии среди населения. Основным ФР, определяющим прогноз заболеваемости и смертности от ССЗ среди населения России, является артериальная гипертония (АГ) [6, 9]. По данным Областного Бюро медицинской статистики, в 2009 г. ССЗ явились ведущей причиной смертности населения в Томской области. В структуре общей заболеваемости по-прежнему лидировала АГ [4]. Анализ эпидемиологической ситуации в отношении АГ может служить показателем состояния проблемы с основными сердечно-сосудистыми заболеваниями и отражать степень потребности населения в проведении диагностических, лечебных и профилактических мероприятий [7].

Томская область участвовала в реализации подпрограммы “Эпидемиологический мониторинг артериальной гипертонии” (Приказ МЗ РФ № 440 от 16.09.2003 г.) в рамках федеральной целевой программы “Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации”. В 2006 г. был проведен скрининг взрослого населения (ступенчато-иерархическая выборка), прикрепленного к поликлиникам области, которая включала лиц обоего пола в возрасте 19–64 лет.

Цель исследования: изучить частоту встречаемости основных ФР ССЗ и их динамику среди пациентов поликлиник Томска.

Материал и методы

Исследование состояло из двух этапов. На I этапе в рамках второго этапа мониторинга эпидемиологической ситуации в отношении АГ в 2006 г. в Томске был проведен скрининг прикрепленного к поликлиникам населения. Исследование проводили в соответствии с общепринятым протоколом [8]. На II этапе (2009 г.) выборочно был выполнен телефонный опрос пациентов с подтвержденной АГ. С этой целью использовали анкету программу СИНДИ. На I этапе обследования были осмотрены 914 пациентов поликлиник Томска, из них 357 мужчин и 557 женщин. В телефонном опросе участвовали 130 респондентов, отклик составил 87,7% (114 человек). Критерием включения послужили документированная АГ и наличие стационарной телефонной точки.

К лицам с избыточной массой тела (МТ) относили лиц с индексом МТ (ИМТ) >25 кг/м2. Регулярно курящими считались лица, выкуривающие хотя бы одну сигарету или папиросу в день на протяжении не менее одного года к моменту обследования или прекратившие регулярное курение менее чем год назад. Интенсивность курения определяли на основании числа выкуриваемых сигарет в день. За критерий гиперхолестеринемии (ГХС) был принят уровень общего холестерина (ОХС) более 5 ммоль/л [3]. О наличии гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) у пациентов судили по данным инструментальных методов исследования (ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография органов грудной клетки), выкопированным из амбулаторных карт.

По результатам интервью, а также по данным Регистра острого инфаркта миокарда (НИИ кардиологии СО РАМН, отделение амбулаторно-поликлинической кардиологии) были проанализированы такие конечные точки, как случаи развития нефатального острого инфаркта миокарда (ОИМ) и госпитализации.

Статистическая обработка данных проведена на базе пакета статистических программ STATISTICА for Windows 6.0. Непрерывные переменные представлены как среднее (M) и его стандартное отклонение ( σ ). Для проверки статистических гипотез использовали t-критерий Стьюдента. Для категориальных переменных вычисляли абсолютные значения и относительные величины (%). Использовали точный критерий Фишера (F) и χ 2 Пирсона. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Средний возраст обследованных пациентов составил 52,2±8,2 лет, в том числе мужчин – 42,6±13,9, женщин – 45,1±12,9 лет. В обоих случаях преобладала возрастная группа 45–54 лет.

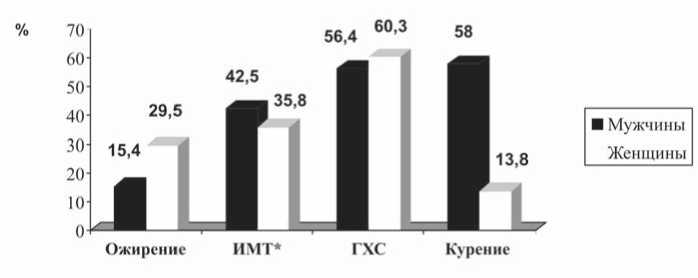

Распространенность курения в нашем исследовании составила 31,1% (рис. 1). Пациенты мужского пола чаще и интенсивнее курили, чем женщины: 58 и 13,8%, р=0,001; 15,0±7,1 и 10,1±5,6 сигарет в день, р=0,001 соответственно.

В целом только каждому третьему пациенту было проведено определение ОХС (30,3%), несколько чаще такой анализ выполнялся у лиц с АГ – в 47% случаев. Среди обследованных пациентов уровень ОХС в среднем был равен 5,0±1,0 ммоль/л. Распространенность ГХС среди лиц мужского пола составила 56,4%, женского пола – 60,3%, p>0,05. У пациентов с АГ этот показатель встречался в 59,2 и 62,3% соответственно, p>0,05.

ИМТ определялся у подавляющего большинства обследованных – в 99,3% случаев. По итогам I этапа исследования средняя величина показателя составила 26,8±4,8 кг/м2 с существенным преобладанием у женщин относительно мужчин: 27,4±5,3 и 25,9±3,9 кг/м2 соответственно, р=0,001. Оценивали распространенность отдельных категорий ИМТ. Избыточная масса тела встречалась в 42,5 и 35,8% случаев; ожирение I степени – в 11,9 и 20,0%; ожирение II степени – у 2,3 и 6,8%; и выраженное ожирение III степени – в 1,2 и 2,7 случаев у мужчин и женщин соот-

Рис. 1. Распространенность основных факторов риска среди пациентов поликлиник (результаты I этапа исследования). Примечание: * – ИМТ (избыточная масса тела)

ветственно.

Частота курения, полученная в нашем исследовании, несколько превышает таковую по материалам других исследований, тогда как данные по распространенности ИМТ совпадают [2]. Полученные нами данные схожи с таковыми в подобном исследовании, проведенном на территории Томской области в 2004 г. [5].

Средний уровень систолического артериального давления (САД) в нашем исследовании составил 129,8±20,7 мм рт. ст. Регулярно принимали гипотензивную терапию 82,8% респондентов. Эффективный контроль АД (<140/ 90 мм рт. ст.) был достигнут лишь у 29,7% женщин и 18% – мужчин, что в среднем составило 25%. Среди пациентов, принимавших антигипертензивные препараты, 41,1% имели I достигнутую степень АГ. Этот показатель существенно не различался по гендерному признаку, составив 40,0% у мужчин и 42,6% – у женщин.

Сочетание таких факторов риска, как курение и избыточная масса тела, имели 16,3% пациентов. У курящих пациентов сочетание АГ и избыточной массы тела встречалось в 57% случаев. Выявлена статистически значимая взаимосвязь между избыточной массой тела и высоким нормальным АД среди обследованных пациентов, такая закономерность была установлена в 71,4% случаев, p=0,001.

Поражение органов-мишеней в виде ГЛЖ встречалось у 56,7% пациентов с АГ. Анализ амбулаторных карт показал, что диагностика этого состояния была проведена в 86,2% случаев.

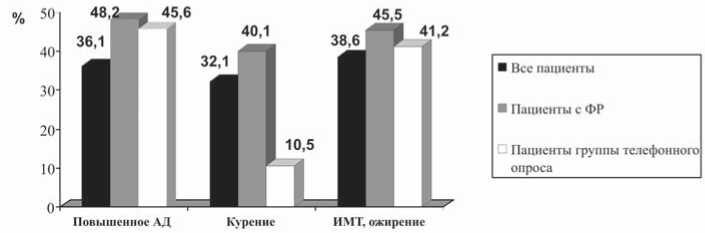

Важным представляется исследование доступности консультаций по профилактике основных ФР развития ССЗ в первичном звене здравоохранения. Оказалось, что из числа обследованных на I этапе такие консультации по профилактике АГ получали только 36,1% пациентов, из числа обследованных на I этапе. Обращает на себя внимание тот факт, что пациенты, имевшие высокое нормальное АД и документированную АГ, рекомендации по ее контролю получали лишь в 48,2% случаев (рис. 2). Информацию о вреде курения получали 32,1% из всех пациентов и лишь 40,1% курящих пациентов. Рекоменда-

Рис. 2. Частота консультаций по профилактике ФР ССЗ

ции по правильному питанию были даны 38,6% из всей группы респондентов и 45,5% пациентов, имевших избыточную массу тела и ожирение различных степеней.

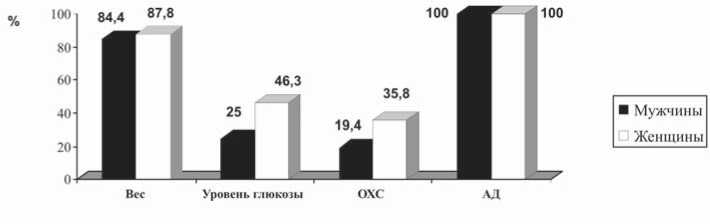

По данным телефонного опроса была исследована информированность пациентов с АГ о параметрах своего здоровья (рис. 3).

Уровень общего холестери-

Рис. 3. Информированность пациентов с АГ о параметрах своего здоровья (данные телефонного опроса)

рения. Из числа курящих пациентов уровень потребления сигарет снизили 33,3% мужчин (p=0,04) и 7,7% женщин (p>0,05).

Изменения уровня общего холестерина в сторону снижения произошли у 16,7% мужчин и 23,8% женщин, в сторону увеличения – у 16,7% мужчин и 28,6% женщин, р>0,05.

Отмечены позитивные сдвиги в уровне систолическо-

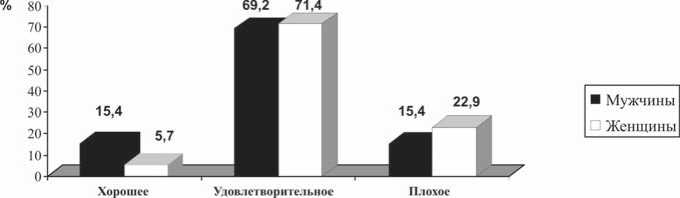

Рис. 4. Самооценка своего здоровья по результатам телефонного опроса

на смогли сообщить 19,4% мужчин и 35,8% женщин, глюкозы крови – 25 и 46,3% соответственно (р=0,04). Информированы об уровне своего веса тела 86,8% респондентов. По данным самооценки распространенность избыточной массы тела и ожирения различной степени составила 77,8% среди мужчин и 88,9% среди женщин. Все пациенты (100%) смогли указать свой уровень артериального давления.

Подавляющее большинство (70,8%) обследованных оценивали свое здоровье как “удовлетворительное” (69,2% мужчин и 71,4% женщин; p>0,05). Каждый пятый пациент (20,8%) расценивал его как “плохое” (15,4% мужчин и 22,9% женщин, p>0,05).

Распространенность курения по данным почтового опроса составила 46,9 и 14,6% среди мужчин и женщин соответственно, р>0,005.

По данным анализа амбулаторных карт рекомендации по контролю АД врачом на приеме были даны 71,6% пациентов, по отказу от курения – 46,9%, по правильному питанию – 67%, по физической активности – в 59,4% случаев.

Согласно результатам телефонного опроса пациентов консультации по контролю АД получали 45,6% из них, по отказу от курения – 10,5%, питанию – 41,2% и физической активности – 25,4% опрошенных.

По результатам телефонного опроса, за период с 2006 по 2009 гг. 6,3% мужчин и 2,4% женщин отказались от ку- го артериального давления (САД) в обеих гендерных группах (3-летняя динамика). Так, средний уровень САД снизился на 9,2 и 6,6 мм рт. ст. у мужчин и женщин соответственно, в среднем составив 139,4 и 140,6 мм рт. ст. в первом и во втором случаях (р=0,01). В группе пациентов, регулярно принимавших гипотензивные препараты (78,9%), уровень САД<140 мм рт. ст. достигали 40,7% опрошенных.

За истекший период лишь двое пациентов снизили вес. В остальных случаях динамики этого показателя не произошло.

По данным Регистра острого инфаркта миокарда за 3 года это состояние развилось в 4,3% случаев. Частота нефатального ИМ составила 2,3%, сердечно-сосудистой смерти – 2,3%. Частота госпитализаций по причине обострения ССЗ в среднем за три года составила 12,4% в год.

Заключение

Таким образом, среди пациентов амбулаторного звена выявлена значительная распространенность основных ФР развития ССЗ. Несмотря на то, что в Национальных рекомендациях по лечению АГ прописана необходимость определения уровня ОХС у всех пациентов с впервые выявленной АГ [3], лишь 47% пациентов с подтвержденной АГ были направлены на исследование этого показателя.

В среднем эффективный контроль АД достигнут лишь у четверти пациентов. Более половины пациентов с АГ имели поражение органов-мишеней в виде ГЛЖ.

В ходе скрининга участковые врачи самостоятельно указывали частоту проводимых профилактических консультаций. Возможно, этим можно объяснить несоответствие между частотой ФР в популяции и количеством рекомендаций по их коррекции, а также несоответствие между данными, выкопированными из амбулаторных карт, и полученными в результате телефонного опроса пациентов.

Метод телефонного опроса, несмотря на субъективность, позволяет изучить не только распространенность основных ФР развития ССЗ, но и оценить их динамику.

Он также дает возможность получить представление о потребности населения, прикрепленного к поликлиникам, в профилактических мероприятиях. Сравнивая данные, полученные в ходе скрининга и по результатам телефонного опроса, можно оценить обеспеченность пациентов рекомендациями по коррекции модифицируемых факторов риска. Полученные нами данные близки к литературным, согласно которым также имеются расхождения между ответами врачей и пациентов [1].

Полученные результаты отражают особенности реализации профилактики ССЗ на уровне амбулаторного звена здравоохранения Томска и Томской области.

Список литературы Показатели здоровья населения, прикрепленного к поликлиникам Томска: 3-летняя динамика

- Аронов Д.М., Ахмеджанов Н.М., Гутковская Л.А. Эффективность мероприятий по борьбе с факторами риска у больных ИБС, проводимых врачами первичного звена (по результатам опросов)//Российский кардиологический журнал. -2006. -№ 3. -С. 34-40.

- Вебер В.Р., Фишман Б.Б, Копина М. Н. и др. Региональные особенности распространенности артериальной гипертензии и ее факторов риска (по материалам выборочного исследования)//Профилактика заболеваний и укрепление здоровья: научно-практический журнал. -2005. -Т. 8, № 5. -С. 29-33.

- Диагностика и лечение артериальной гипертензии. Российские рекомендации (четвертый пересмотр)//Системные гипертензии. -2010. -№ 5. -С. 5-26.

- Здравоохранение Томской области: cтатистический сборник 2009 г. -Томск: Областное государственное учреждение здравоохранения "Бюро медицинской статистики", 2010. -37 с.

- Комарова М.Г., Попонина Т.М., Волкова Т.Г. Особенности реализации популяционной стратегии профилактики артериальной гипертонии на местах//Сибирский медицинский журнал (Томск). -2010. -Т. 25, № 2, вып. 1. -С. 170.

- Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я. Профилактика сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний -основа улучшения демографической ситуации в России//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2005. -№ 3(1). -С. 4-9.

- Погосова Г.В., Колтунов И.Е., Соколова О.Ю. Вторичная профилактика артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца в реальной клинической практике Российской Федерации -М., 2009. -154 с.

- Результаты второго этапа мониторинга эпидемиологической ситуации по артериальной гипертонии в Российской Федерации (2005-2007 гг), проведенного в рамках Федеральной целевой программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации": информационно-статистический сборник. -М., 2008. -224 с.

- Шальнова С.А., Баланова Ю.А., Константинов В.В. и др. Артериальная гипертония: распространенность, осведомленность, прием антигипертензивных препаратов и эффективность лечения среди населения Российской Федерации//Российский кардиологический журнал. -2006. -№ 4. -С. 45-50.

- Ingerged Nieburg, Thomas Kahan Cardiovascular risk factors are not treated to target in hypertensive patients in primary care//J. Blood pressure. -2010. -No. 19. -P. 176-181.