Полифасцикулярный остеосинтез в травматологии и ортопедии

Автор: Макарова Е.В., Шестерня Н.А., Иванников С.В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 (31), 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлен новый способ лечения переломов. В основе метода лежит полифасцикулярный остеосинтез. Приведены результаты клинического применения метода. Показаниями для полифасцикулярного остеосинтеза являются: вертельные переломы, переломы проксимального эпиметафиза большеберцовой кости, переломы диафиза костей голени, переломы пяточной кости, перипротезные переломы. Кровопотеря при установке аппарата практически исключается. Пациент остается мобильным в течение всего процесса лечения.

Полифасцикулярный остеосинтез, переломы

Короткий адрес: https://sciup.org/142211086

IDR: 142211086 | УДК: 616.72

Текст научной статьи Полифасцикулярный остеосинтез в травматологии и ортопедии

В последние десятилетия в травматологической практике широко применяют внеочаговый чрескостный остеосинтез.

Данный метод обеспечивает жесткое удержание отломков костей даже в тех случаях, где другие технологии не могут быть применены. Прежде всего, это относится к открытым переломам II–III степени. Компрессия, дистракция или длительное удержание отломков в нейтральном положении возможны только при чрескостном остеосинтезе.

Без соблюдения тщательной техники наложения аппарата внешней фиксации исследователи отмечают инфекционные осложнения почти у 30% больных (по данным авторов Курганского НИИТО). Диапазон лечебных мероприятий при этом может варьировать от замены повязок, секве-стрэктомии до перемонтажа аппарата.

Пенетрация сосудов, тромбоз, поздние эрозии, артериовенозные фистулы и даже формирование аневризмы встречаются среди осложнений чрескостного остеосинтеза. Нагноение ран в области введенных в кость стержней при неадекватном лечении может перейти в остеомиелит.

К другим недостаткам остеосинтеза стержневыми аппаратами относятся: возможные переломы кости по ходу проведенных через два кортикальных слоя стержней, переломы и миграция стержней, необходимость дополнительной протекции конечности после демонтажа аппарата.

Безусловно, способ лечения перелома должен быть простым, безопасным для больного и доступным большинству травматологов Он должен быть максимально дешевым и минимально трудоемким при одинаковой или почти одинаковой эффективности.

Этим принципам соответствует метод полифасцикуляр-ного остеосинтеза, технология которого разработана профессором Шестерней Н.А.. Она объединяет возможности спицевых и стержневых аппаратов. Аналогов подобной системы фиксации в литературе нет. Компоновка аппарата представляет собой «Know-how» проф. Шестерни Н.А.

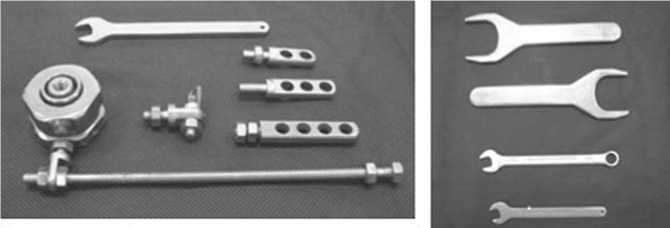

Аппарат состоит из блоков, в которых фиксируются пучки расходящихся спиц (рис. 1, 2).

Блок состоит из следующих частей:

-

1. Блок с шестью отверстиями (осевая линия которых расположена вдоль усеченного конуса) для проведения спиц диаметром 1,8 мм.

-

2. Конусная шайба, используемая для прижима спиц к конусу.

-

3. Шестигранная гайка.

-

4. Ключ для сбора блоков.

На боковых гранях блока имеются резьбовые отверстия для монтажа аппарата.

При установке блока мы используем, как правило, 3–4 спицы, соблюдая симметрию. Первую спицу проводят через ближайший кортикальный слой кости и упираются во второй кортикальный слой.

Эта спица «работает» как ориентир для проведения последующих спиц на л АЛ

Рис. 1 Блок для по-лифасцикулярного остеосинтеза в разобранном виде

Рис. 2. Блок в собранном виде с резьбовой штангой и соединительными элементами аппарата Илизарова. Ключи для монтажа аппарата

заданную глубину, которые проходят два кортикальных слоя, расходясь под углом между собой. Следующие спицы проходят оба кортикальных слоя. При этом выстоящие концы спиц отличаются по длине с первой спицей на толщину кортикального слоя кости. Другими словами, соизмеряя концы спиц относительно первой, можно до 1 мм рассчитать глубину введения последующих спиц без контрольной рентгенографии.

Более того, первая спица, введенная до второго кортикального слоя, «работает» так же, как спица с упорной площадкой в аппарате Илизарова.

Далее, когда проведены 3–4 спицы, конусную шайбу провизорно одевают поверх спиц и приближают по конусу к основному блоку

Монтаж блока завершается установкой шестигранной гайки с помощью специальных ключей. Правильность установки блока подтверждается рентгенологически.

При различных вариантах повреждений осуществляется монтаж аппарата по индивидуальным схемам. Принципиально важным моментом является создание опорных «баз», состоящих из 2–3 блоков, на проксимальном и дистальном фрагментах. «Базы» соединяют между собой минимум тремя резьбовыми штангами. При такой схеме нагрузка через спицы передается равномерно на всю кость.

Остеосинтез может идти в разных режимах:

-

• компрессия,

-

• дистракция,

-

• нейтральное шунтирование нагрузки в зоне перелома.

Метод полифасцикулярного остеосинтеза применялся при:

-

1. Вертельных переломах.

-

2. Переломах проксимального эпиметафиза большеберцовой кости.

-

3. Переломах диафиза костей голени.

-

4. Артродезировании голеностопного сустава.

-

5. Переломах пяточной кости.

-

6. При одновременном удлинении бедра и голени без замыкания коленного сустава.

-

7. При перипротезных переломах.

-

8. При замедленной консолидации после интрамедуллярного остеосинтеза.

-

9. При застарелых повреждениях в суставах Лисфранка и Шопара.

Анализу подвергнуты данные клинического применения полифасцикулярного остеосинтеза у 86 больных с повреждениями за период с 2001 по 2012 годы (табл. 1).

Предоперационное планирование осуществляли соответственно полученным в 2-х проекциях рентгенограммам. Операции проводились в положении на спине. Применялся стандарт- ный набор инструментов для полифасцикулярного остеосинтеза.

Клиническое и лабораторное обследование пациентов проводили по стандартной методике, также выполнялись УЗДГ вен, осмотры анестезиолога, терапевта и невролога.

Для пациентов с остеопорозом дополнительно выполнялось рентгеновское денситометрическое обследование (DXA) по общей и ортопедической программе – перед операцией, в сроки 12–15 и 24 месяца после операции, биохимические исследования. После операции длительно проводилась патогенетически обоснованная фармакологическая коррекция нарушенных процессов ремоделирования костной ткани.

Повторные осмотры пациентов выполняли на следующий день после операции, еженедельно до снятия аппарата и далее через 3, 6 и 12 месяцев. Рентгенологический контроль осуществляли сразу же после оперативного вмешательства и затем по мере необходимости.

Оценку функционального состояния пораженной конечности до операции, в сроки до 6 месяцев, 1 года после оперативного вмешательства и на момент последнего осмотра проводили по Э.Р. Маттису.

Таблица 1

Распределение больных по локализации перелома и полу

|

Локализация |

М |

Ж |

Всего |

% |

|

Вертельные переломы |

15 |

30 |

45 |

52,3 |

|

Переломы проксимального эпиметафиза большеберцовой кости |

3 |

3 |

6 |

7 |

|

Переломы диафиза костей голени |

7 |

1 |

8 |

9,3 |

|

Артродезирование голеностопного сустава |

4 |

4 |

4,7 |

|

|

Переломы пяточной кости |

8 |

8 |

9,3 |

|

|

Другие |

8 |

7 |

15 |

17,4 |

|

Всего |

45 |

41 |

86 |

100 |

|

% |

52,3% |

47,7% |

100 |

При оценке рентгенологических результатов операций принимали во внимание наличие признаков консолидации перелома, выраженность процессов ремоделирования костной ткани.

Клинические примеры

Пациентка Г., 60 л.

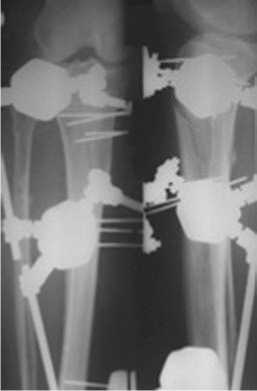

Диагноз: закрытый перелом проксимального эпиметафиза большеберцовой кости справа. Перелом головки малоберцовой кости (рис. 3, 4).

Рис. 3. Рентгенограммы до операции

Рис. 4. Рентгенограммы после операции. Полифасцикулярный остеосинтез

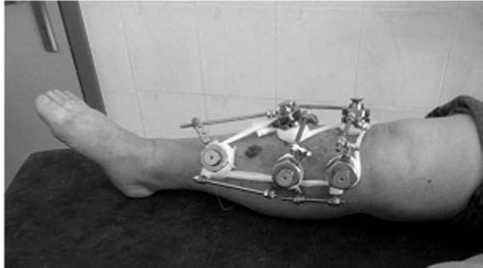

Во время операции выполнена репозиция за счет удлинения штанг с медиальной стороны. При этом обеспечен полный объем движений в правом коленном суставе (рис. 5, 6). Пациентке разрешено ходить с помощью костылей с первого дня после операции с частичной нагрузкой на оперированную нижнюю конечность.

Аппарат демонтирован через 2 месяца после операции (рис. 6).

Функциональная оценка результата по Маттису через год после операции: 90 бал- лов (результат хороший).

Больная Г., 35 лет. Диагноз: закрытый многооскольчатый перелом дистального эпиметафиза большеберцовой кости.

Особенностью монтажа аппарата является то, что дистальная база состояла из двух блоков с одной поперечной штангой, а проксимальная база состояла из трех блоков.

Рис. 5. Объем движений в коленном и голеностопном суставах в послеоперационном периоде

Рис. 6. Рентгенограммы перед снятием аппарата

Причем один из блоков размещался по наружной поверхности голени на 6 см выше зоны перелома, а два других блока – на уровне бугристости большеберцовой кости.

Репозиция одномоментно произведена в операционной под контролем рентгенографии (рис. 7).

Рис. 7. Рентгенограмма. Поли-фасцикулярный остеосинтез при закрытом многооскольчатом переломе дистального эпиметафиза большеберцовой кости

На этапах консолидации производилась компьютерная томография. Через 3 месяца после операции выявлена хорошая эндостальная костная мозоль. Периостальной мозоли не было. Аппарат был демонтирован через 5 месяцев. В течение последующих двух месяцев реабилитация завершилась полным восстановлением функции конечности. Больная приступила к работе.

Функциональная оценка результата по Маттису через год после операции: 91 балл (результат отличный).

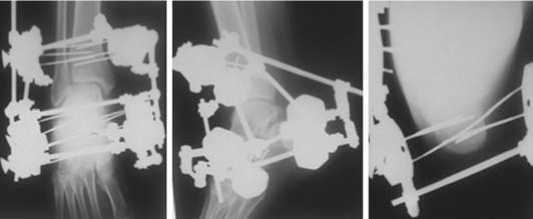

Больной Р., 37 лет. Диагноз: перелом пяточной кости справа (рис. 8).

Исходя из принципов биомеханики, для восстановления угла Белера необходимо пяточный бугор сместить дистально и удерживать его в таком положении на весь период консолидации. Одним из методов для достижения этой цели является полифасцикулярный остеосинтез, при котором обеспечивается передача нагрузки с большеберцовой кости на стопу, минуя плоскость перелома.

С помощью гаек на поперечных штангах создается легкая компрессия, смещения блоков при этом не происходит.

После завершения монтажа аппарата приступают к репозиции перелома. При этом штангами между «базами» на большеберцовой кости и среднем отделом стопы создают дистракцию. Также создают дистракцию штангами между большеберцовыми и пяточными блоками. А штанги между пяточными блоками и блоками в среднем отделе стопы уко-

Рис. 8. Рентгенограммы до операции. Перелом пяточной кости

рачивают для воссоздания свода (рис. 9, 10).

Больному разрешено ходить с костылями, приступая на передний отдел поврежденной конечности, в конце первой недели после операции.

Перевязки выполнялись в амбулаторных условиях через каждые 3–5 дней.

Через два месяца произведены контрольные рент-

Рис. 9. Монтаж аппарата завершен

Рис. 10. Рентгенограммы после репозиции пяточной кости в аппарате для полифасцикулярного остеосинтеза. Прямая, боковая и аксиальная проекции. Угол Белера восстановлен

генограммы, отмечена консолидация перелома. Аппарат был демонтирован. Наложена гипсовая повязка-сапожок с хорошо моделированным сводом стопы. Больному разрешена полная нагрузка (рис. 11).

Гипсовая повязка снята через месяц. На кожных покровах в местах проведения спиц нет косметических дефектов.

Опорность конечности восстановлена полностью. Движения в голеностопном суставе не ограничены. Сила икроножной мышцы хорошая. Функциональная оценка результата лечения по Маттису через 2 года после операции: 92 балла (отличный результат).

Подобный тип монтажа аппарата для полифасцику-лярного остеосинтеза в зоне голеностопного сустава мы неоднократно применяли при многооскольчатых и много- плоскостных переломах пяточной кости, ладьевидной кости, клиновидных костей, при повреждениях в суставе Шопара, а также в суставе Лисфранка.

Выводы

1. Полифасцикулярный остеосинтез обеспечивает надежное удержание отломков на период консолидации при:

Рис. 11. Гипсовая повязка-сапожок с хорошо моделированным сводом стопы

-

• внутри- и околосуставных переломах (вертельных переломах, надмыщелковых переломах бедренной кости, переломах плато большеберцовой кости, переломах пяточной кости);

-

• открытых переломах костей голени и стопы;

-

• артродезировании голеностопного сустава;

-

• при одновременном удлинении бедра и голени без замыкания коленного сустава;

-

• при перипротезных переломах;

-

• при замедленной консолидации после интрамедуллярного остеосинтеза.

-

2. Аппарат сочетает в себе преимущества спицевых и стержневых устройств:

-

• кровопотеря при установке аппарата практически исключается;

-

• аппарат легко устанавливается у тучных больных, которым невозможно подобрать кольца от аппарата Илизарова;

-

• пациент остается мобильным в течение всего процесса лечения.

-

3. Аппарат для полифасцикулярного остеосинтеза прост в монтаже и подготовке к операции, особенно экстренной (не нужно подбирать размер колец и примерять аппарат).

-

4. При монтаже аппарата для полифасцикулярного остеосинтеза футлярные пространства остаются практически интактными. Кровоснабжение в зоне перелома не ухудшается.

-

5. Возможно применение его в тех случаях, когда невозможно наложить аппарат (перипротезные переломы, когда невозможно удаление металлофиксатора по каким либо причинам).

Список литературы Полифасцикулярный остеосинтез в травматологии и ортопедии

- Бондаренко А.В., Подсонный А.А. Малоинвазивный способ лечения переломов пяточной кости//Сб. тезисов IX съезда травматологов-ортопедов России. Саратов, 2010. С. 101-102.

- Илизаров Г.А. Основные принципа чрескостного компрессионного и дистракционного остеосинтеза//Ортопед. травматол. 1971. №11. С. 7.

- Миронов С.П., Котельников Г.П. «Национальное руководство по травматологии и ортопедии». М.: Геотар Медиа, 2008.

- Травматология и ортопедия/Рук. для врачей. Под рук. чл.-корр. РАМН Ю.Г. Шапошникова. М.: Медицина, Т. 2. 577 с.

- Шестерня Н.А., Иванников С.В., Макарова Е.В., и др. По-лифасцикулярный остеосинтез при переломах пяточной кости//Московский хирургический журнал. 2011. № 5(21). С. 45-47.

- Faure C., Merloz P.H. Transfixation: atlas of anatomical sections for the external fixation of limbs. Berlin: Springer-Verlag, 1987.

- March D.R., Li G. The biology of fracture healing: optimising outcome//Br. Med. Bull. 1999. Vol. 55. P. 856-69.

- Muller M.E., Allgower M., Schneider R., Willenegger H. Manual of internal fixation: techniques recommended by the AO-group, ed. 2. New York: Springer-Verlag, 1979.