Полифония в медиадискурсе

Автор: Шептала В.С.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Филологические науки

Статья в выпуске: 11-4 (74), 2022 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена изучению вопроса присутствия полифонии в медиадискурсе. Рассматривается понятие полифонии с различных точек зрения: семантической, лингвистической. Выдвигается гипотеза, что наличие нескольких говорящих субъектов, можно наблюдать уже на уровне отдельного предложения, выражения или высказывания. Приводится ряд взглядов ученых на данную проблему, анализируется имплицитная и эксплицитная информация в речи говорящего.

Медиадискурс, полифония, диафония, речь, речевые субъекты

Короткий адрес: https://sciup.org/170196868

IDR: 170196868 | DOI: 10.24412/2500-1000-2022-11-4-80-82

Текст научной статьи Полифония в медиадискурсе

В клинической практике специалисты часто сталкиваются с заболеваниями органов дыхания, особенно лёгких и дыхательных путей. При этом любой патологический процесс, возникающий в органах дыхания, может привести к нарушению альвеолярной вентиляции, диффузии или перфузии и развитию недостаточности внешнего дыхания [1].

Альвеолярно-капиллярная мембрана (АКМ) с анатомической точки зрения идеально подходит для диффузии газов между альвеолярными пространствами и лёгочными капиллярами. Огромная площадь альвеолярной и капиллярной поверхности в лёгких создает оптимальные условия для поглощения O 2 и выделения CO 2 . Переход O 2 из альвеолярного воздуха в кровь лёгочных капилляров, а CO 2 - в обратном направлении осуществляется путём диффузии по градиенту концентрации газов в указанных средах [1, 2].

Основные причины снижения диффузионной способности АКМ [1-3]:

-

1) Толщина мембраны увеличивается в результате:

-

- возрастания количества жидкости на поверхности альвеолярного эпителия (например, за счёт слизи или экссудата при аллергическом альвеолите или пневмонии);

-

- отёка интерстиция (скопления жидкости между базальными мембранами эндотелия и эпителия);

-

- увеличения толщины клеток эндотелия капилляров и эпителия альвеол (например, в результате их гипертрофии или гиперплазии, развития саркоидоза).

-

2) Плотность мембраны увеличивается вследствие:

-

- кальцификации (например, структур интерстиция);

-

- возрастания вязкости геля интерстициального пространства;

-

- увеличения количества коллагеновых, ретикулиновых и эластических волокон в межальвеолярных перегородках.

В норме у человека площадь диффузионной мембраны достигает 180-200 м2, а толщина мембраны составляет 0,2-2 мкм. При многих заболеваниях системы дыхания отмечается уменьшение площади АКМ (при рестрикции альвеолярной ткани, при редукции сосудистого русла), их утолщение [3].

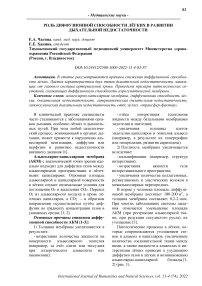

Патологические процессы в лёгких, которые сопровождаются утолщением стенок и альвеол и капилляров, увеличением количества соединительной ткани между ними, а также жидкости в альвеолах и ин-терстиции лёгких приводят к ухудшению диффузии газов в лёгких и возникновению альвеолярно-капиллярной блокады [1, 2] (рис. 1).

Рис . 1. Причины, уменьшающие диффузию (В.В. Новицкий, 2015)

а – нормальные соотношения; б – утолщение стенок альвеолы; в – утолщение стенок капилляра; г – внутриальвеолярный отёк; д – интерстициальный отёк; е – расширение капилляров.

В нормальных условиях в состоянии покоя время прохождения эритроцитов через капилляр составляет приблизительно 0,75 с. Будет ли этого достаточно для нормальной оксигенации крови, зависит от факторов, определяющих диффузионную способность мембраны. У здорового человека равновесие альвеолярного и капиллярного рO 2 наступает не позднее, чем эритроцит преодолеет 1/3 длины капилляра. В случае патологии лёгких и умеренного нарушения их способности к диффузии такое равновесие наступает позже, но еще в пределах капилляра. При тяжёлой патологии времени для достижения равновесия может не хватить, и рO 2 в конце капилляра может оставаться ниже, чем в альвеолах. В зависимости от того, как изменяется газовый состав артериальной крови, выделяют два вида дыхательной недостаточности гипоксемическую и гиперкапническую [1].

Дыхательная недостаточность (ДН) – патологическое состояние, характеризующееся истощением функциональных систем по поддержанию нормального газового состава крови.

-

- Гиперкапническая ДН - увеличение напряжения CO 2 в артериальной крови свыше 6 кПа (45 мм рт.ст.) и возникает при уменьшении альвеолярной вентиляции, приводящей к накоплению CO 2 в альвеолярном воздухе и, соответственно, в крови.

-

- Гипоксемическая ДН - напряжение O 2 в артериальной крови составляет менее 7,33 кПа (55 мм рт. ст). Причём больной в

это время должен дышать кислородновоздушной смесью, содержащей O 2 более 60%. Основой является повреждение паренхимы лёгких и нарушение вследствие этого диффузии O 2 через АКМ.

Примеры патологических состояний [1, 2]:

Примеры патологических состояний, снижающих диффузионную способность аэрогематической мембраны:

-

- Пневмонии (особенно хронически текущие диффузные интерстициальные пневмонии)

-

- Острая пневмония: проникая в респираторную зону, бактерии взаимодействуют с сурфактантом и нарушают его структуру. Это ведёт к снижению его способности уменьшать поверхностное натяжение в альвеолах, а также способствует развитию отёка. При отёке лёгких увеличивается расстояние диффузии, что объясняет снижение диффузионной способности лёгких.

Патологическое изменение сурфактанта характерно не только для зоны воспаления, но и для всей или по крайней мере большей части диффузионной поверхности лёгких. Восстановление свойств сурфактанта после перенесённой пневмонии происходит в течение 3-12 месяцев. При тяжёлой пневмонии возможна выраженная гипоксемия, а избыточная вентиляция в связи с лихорадкой может привести даже к гипокапнии.

-

- Пневмокониозы - профессиональные заболевания лёгких от воздействия

промышленной пыли, проявляющиеся хроническими диффузными пневмонитами с развитием пневмофиброза. Развиваются при вдыхании пыли, содержащей кремнезём (силикоз), асбест (асбестоз), берилий (бериллиоз).

-

- Фиброзирующий альвеолит (диффузный или очаговый). Характеризуется избыточным синтезом

коллагена в лёгочном интерстиции, приводящим к утолщению АКМ.

-

- Аллергический альвеолит (например, при поллинозах). Характеризуется утолщением АКМ и увеличением диффузионного пути.

-

- Фиброзные и грануломатозные изменения в лёгких затрудняют диффузию кислорода, обусловливая обычно умеренную степень гипоксемии. Диффузионная поверхность может

уменьшаться в результате резекции части лёгкого или удаления целого лёгкого, гибели части альвеол при хронических воспалительных процессах, туберкулёзе, прекращении вентиляции определённого участка лёгкого (ателектаз) и т.д. Снижение диффузии газов возникает в старческом возрасте в связи со склеротическими изменениями паренхимы лёгких и стенок сосудов.

-

- Отёк лёгких (важная роль в развитии альвеолокапиллярной блокады).

Он возникает в том случае, если жидкость фильтруется через лёгочное микро-циркуляторное русло быстрее, чем удаляется с помощью лимфатических сосудов. Вначале жидкость скапливается в интерстициальном пространстве между эндотелием капилляров и альвеолярным эпителием (интерстициальный отёк). Большая часть этой жидкости перемещается в интерстициальное пространство под плеврой и возле бронхов, что препятствует выходу жидкости в альвеолы. Однако если резервные возможности лимфатической системы лёгких и другие защитные факторы исчерпываются, жидкость попадает в воздушное пространство альвеол (альвеолярный отёк), вызывая нарушение газообмена.

Причинами отёка лёгких могут быть [2, 3]:

- гемодинамические факторы , обусловливающие повышение давления в капиллярах до 3,3-4 кПа (25-30 мм рт.ст). Это наблюдается при левожелудочковой сердечной недостаточности, некоторых врождённых или приобретённых пороках сердца, например, при стенозе левого предсердно-желудочкового отверстия (митральный клапан)

- повреждение эндотелия лёгочных микрососудов , что способствует повышению их проницаемости для белков. Этот механизм является основой респираторного дистресс-синдрома взрослых.

Повышение проницаемости капилляров лёгких может наблюдаться при [2, 3]:

-

- вдыхании токсических веществ, в том числе и высоких концентраций O 2 ;

-

- синдроме системного воспалительного ответа, когда вследствие воспалительного процесса, сепсиса в крови накапливаются БАВ (медиаторы воспаления);

-

- бактериальной и вирусной пневмонии;

-

- быстром снижении атмосферного давления в результате перерастяжения лёгких и острой гипоксии;

-

- эмболии лёгочных сосудов, в частности жировой эмболии, которая может возникать после перелома трубчатых костей.

Развитие респираторного дистресс-синдрома также может угрожать реципиентам лёгочного трансплантата [4].

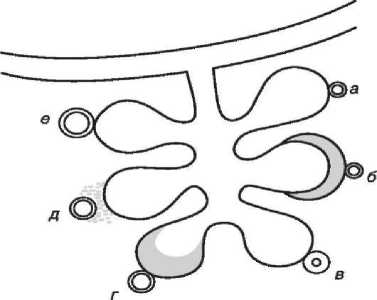

Респираторный дистресс-синдром -патологический процесс, характеризующийся артериальной гипоксемией, резистентной к обычным методам кислородо-терапии, первичным повреждением АКМ, интерстициальным отёком лёгких, микроа-телектазированием и образованием в альвеолах и бронхиолах гиалиновых мембран (рис. 2) [4].

Рис. 2. Патогенез РДСВ (А.Н. Окороков, 2005)

Заключение. Процесс дыхания состоит из нескольких этапов, при этом газообмен через АКМ является ключевым моментом для обеспечения тканевого метаболизма. Поэтому исследование диффузионной способности лёгких – это один из наибо- лее важных и часто используемых в клинической практике тестов, который позволяет судить о способности лёгких справляться со своей основной функцией – пе- реноса O2 из атмосферного воздуха в кровь. В России используется термин «диффузионная способность лёгких», хотя более точными являются термины «трансфер-фактор» или «фактор переноса», поскольку на перенос O2 из альвеолярного пространства в кровь оказывают влияние многие факторы, а не только процесс диффузии.

Список литературы Полифония в медиадискурсе

- Щирова И.А., Гончарова Е.А. Многомерность текстового пространства. - СПб.: Книжный дом, 2007.

- Hoffmannová J. Stylistika a …: Současná situace stylistiky. - Praha: Trizonia, 1997. - 200 s.

- Genette G. Narrative Discourse: An Essay in Method. - Ithaca: Cornell University Press, 1983. - 288 p.

- Ducrot O. Le dire et le dit. - Paris: Editions de Minuit, 1984. - 237 p.

- Maingueneau D. Les termes clés de l'analyse du discours. - Paris: Editions du Seuil, 2009.

- Cusin-Berche F. Les mots et leurs contextes. - Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, Université Paris III, 2003. - 202 p.

- Maingueneau D., Charaudeau P. Dictionnaire d'analyse du discours. - Paris: Editions du Seuil, 2002. - 672 p.