Полихромный стиль на Мангышлаке (Республика Казахстан)

Автор: Астафьев А.Е., Богданов Е.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу материала, полученного при раскопках погребения эпохи Великого переселения народов на северо-восточном берегу Каспийского моря, рядом с поселением той же эпохи Каракабак (Мангистауская обл. Республики Казахстан). Основные находки, относящиеся к шиповским древностям, позволяют датировать памятник в пределах второй половины V - первой половины VI в. В проанализированном комплексе на фоне сарматских и позднесарматских особенностей удалось четко обозначить новации в погребальном обряде и обычаях, определить векторы культурных влияний. Найденные в погребении изделия в полихромном стиле (техника клуазоне) впервые позволили включить п-ов Мангышлак в зону распространения «понтийской моды». Высказано предположение о местном их производстве: мастер был знаком с оригиналами и эталонами ювелирного искусства, но не имел под рукой специализированных инструментов. Выявленные нами технологические особенности изготовления кулона и перстней были ранее зафиксированы исследователями у поздних восточно-европейских предметов и связаны с византийской школой. По датам (V-VI вв.) это четко соотносится с выделенной И.П. Засецкой 5-й стилистической группой полихромных изделий. Полученные в результате исследования данные свидетельствуют о том, что в Каракабаке, являвшемся ремесленно-торговым центром, могли изготавливаться изделия из металла и ювелирные украшения в технике перегородчатой инкрустации по византийской технологии. Этими изделиями город снабжал кочевые племена, обитавшие в Арало-Каспийском регионе в гуннское и постгуннское время.

Мангышлак, каракабак, гуннская эпоха, шиповский горизонт, захоронения с подбоем, полихромный стиль, перегородчатая инкрустация

Короткий адрес: https://sciup.org/145146003

IDR: 145146003 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.080-088

Текст научной статьи Полихромный стиль на Мангышлаке (Республика Казахстан)

В последние десятилетия термин «полихромный стиль» в археологической литературе стал употребляться чрезвычайно широко как с точки зрения хронологии, так и в культурно-историческом контексте. С одной стороны, использовать этот термин в качестве «научного сленга» очень удобно. Но, с другой стороны, относить к полихромному стилю любые украшения со вставками из цветных камней или стекла в корне неверно, т.к. мы имеем дело с определенным культурным явлением, характерным для эпохи Великого переселения народов. Для нас важно, что «процесс формирования и развития полихромного стиля далеко не однозначен», поскольку имеются различные «этнокультурные корни» и «разные центры производства» [Засецкая, 1994, с. 69]. И если для изделий в этом стиле в западном ареале распространения существуют классификационные схемы с обоснованием различных вариантов происхождения [Якобсон, 1964, с. 12–15; Амброз, 1989, с. 6–54; Засецкая, 1994, с. 68–112; Засецкая и др., 2007, с. 83–101; Бажан, Щукин, 1990; Щукин, 2005, с. 340– 358; Фурасьев, 2007, с. 23–24], то в отношении Арало-Каспийского и Центрально-Азиатского регионов – больше вопросов, чем ответов [Алкин, 2007, с. 94–99; Казаков, 2017]. В этой связи чрезвычайно важны открытия, сделанные нами совсем недавно на п-ове Мангышлак. Арало-Каспийский регион, по сути, является связующим звеном между «югом» (сасанидский Иран и Средняя Азия), «западом» (Восточная Европа, Кавказ, Северное Причерноморье), «севером» (Поволжье и Приуралье) и «востоком» (Тянь-Шань, Западная Сибирь, Горный Алтай).

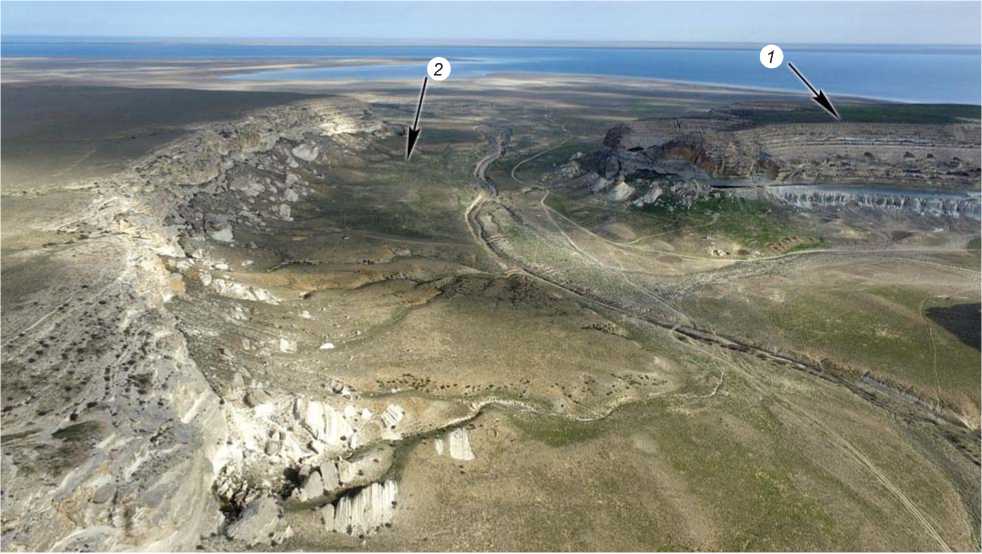

Первые изделия в полихромном стиле зафиксированы в составе «кладов» в ритуальных каменных сооружениях Алтынказгана [Астафьев, Богданов, 2015, рис. 4, 12 ; 2018, рис. 4, 5]). В 2019 г. около поселения Каракабак эпохи Великого переселения народов (подробнее об этом см.: [Астафьев, Богданов, 2019]) было обнаружено несколько могильников гуннского времени (рис. 1). В данной статье в научный оборот вводятся материалы, полученные при раскопках погр. 2.

Описание хода работ и погребального обряда

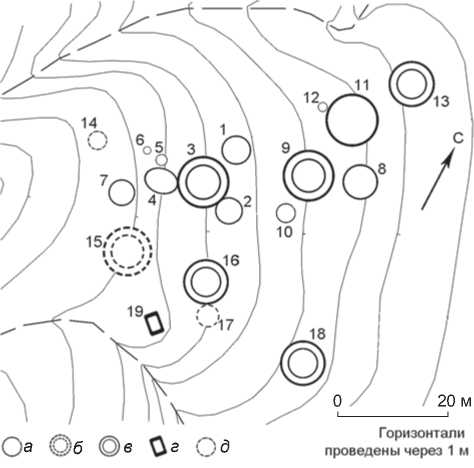

Каньон Каракабак вытянут по направлению юг – север с выходом устья на побережье Каспийского моря, в зону мелководного залива Кочак. Его во сточный борт в этом месте сформирован большим останцем, на котором находится Каракабакское городище. Западный борт русла рассечен многочисленными промоинами, оконтуривающими делювиальные шлейфы (конусы выноса), где располагаются группами (от 3 до 20) каменные сооружения-наброски рядом с кольцевидными выкладками (рис. 2).

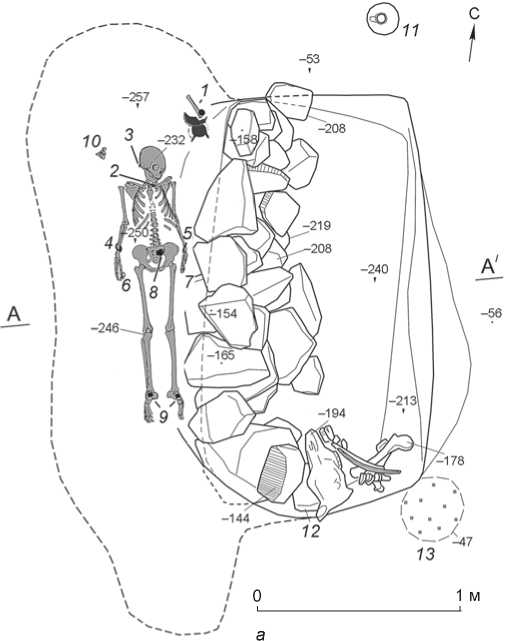

Объект № 2 до раскопок представлял собой кольцевидную в плане каменную наброску диаметром

Рис. 1. Вид на каньон Каракабак и берег Каспийского моря. 1 – поселение Каракабак; 2 – могильник № 10.

Рис. 2. Расположение объектов на могильнике № 10. а – насыпь; б – насыпь (?) с западиной в центре; в – каменное кольцо; г – погребение этнографического времени; д – каменная наброска.

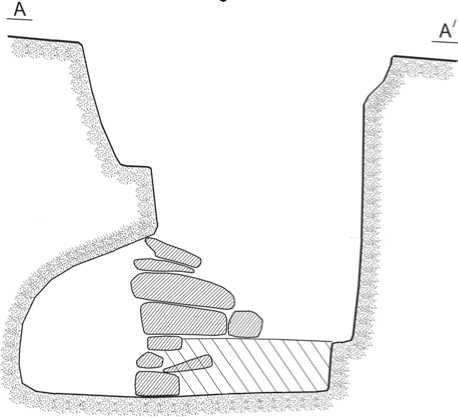

5 м с грабительской (?) ямой в центре, которая пробила каменный заклад (толщиной до 50 см) из плит и камней на уровне древнего горизонта. По линии восточной стенки ямы в южном направлении на том же уровне расчищено слабозолистое пятно прока-ла. По этой же линии с противоположной стороны в 0,3 м от ямы находился врытый по горловину лепной кувшинообразный сосуд с ручкой (рис. 3, а ). Каменный заклад перекрывал входную могильную яму прямоугольной в плане формы (2,15 × 1,00 м), ориентированную по линии С – Ю. На глубине 1,0– 1,2 м от уровня древней поверхности вдоль западной стенки были выявлены верхние камни четырехрядной кладки – заклада погребальной камеры подбойного типа. Он небрежно выполнен блоками известняка средней величины, уложенными на края ступени (рис. 3, б ). В юго-восточном углу входной могильной ямы расчищено скопление костей быка (череп с шейным позвонком-атлантом, четыре копыта, бедренная кость и два ребра).

На дне погребальной камеры (высота свода 0,9 м) со смещением в северный сектор находился скелет

Рис. 3. План ( а ), заклад подбоя ( б ) и разрез ( в ) погр. 2.

1 – комплект погребального инвентаря на деревянном блюде-подносе (бронзовое зеркало с ручкой штырьком, обломок бронзового зеркала с циркульным орнаментом, медный пинцет, дисковидный керамический грузик (пряслице?), ядро аммонита с пробитым отверстием, «игольник» из большеберцовой кости животного подсемейства козьих); 2 – серебряный кулон; 3 – височные кольца; 4 , 5 – медные браслеты; 6 , 7 – перстни; 8 – поясная серебряная пряжка; 9 – обувные серебряные пряжки; 10 – крестец барана; 11 – вкопанный сосуд; 12 – скопление костей (шкура?) быка; 13 – углистое пятно прокала.

0 1 м

в

3 cм

3 cм

1a

3 cм 3

0 3 cм

0 3 cм

«игольник» из большеберцовой кости животного подсемейства козьих, у которой срезан верхний конец. Судя по сохранившемуся тлену, все предметы лежали на деревянном подносе или блюде, декорированном широко прорезанной косой сеткой с размером квадрата 30 х 30 мм.

В районе сосцевидных отростков черепа женщины располагались две парные цельнолитые золотые с ерьги калачиковидной формы (рис. 5, 2 ). Под нижней челюстью лежало нашейное украшение (рис. 5, 1 , 3-5 , 9 , 10 ), состоящее из серебряного кулона со вставкой (альмандин); стеклянной, сильно патинированной бусины округлой формы; трех шаровидных бусин (коралл?); трех серебряных спиралевидных пронизей. На костях предплечья обнаружены бронзовые браслеты с чуть расширенными несомкнутыми концами (см. рис. 4, 1 ). На одном из них сохранился фрагмент грубой ткани (одежды?) (см. рис. 4, 1а ). В сом-

3 cм

Рис. 4. Находки из погр. 2.

1 - бронзовые браслеты с фрагментом текстиля ( 1а ); 2 - медный пинцет; 3 - серебряная поясная пряжка; 4 - серебряная обувная пряжка; 5 - керамическое пряслице; 6 , 7 - бронзовые зеркала.

женщины 20-30 лет, уложенной в вытянутом положении на спине головой на северо-северо-запад (рис. 3, а ). Череп имеет лобно-затылочную деформацию. Справа от него в анатомическом порядке залегали крестцовые позвонки животного подсемейства козьих. Слева за черепом на линии ступени у стенки погребальной камеры обнаружен комплект погребального инвентаря: медный пинцет (рис. 4, 2 ), дисковидный керамический грузик (пряслице?) диаметром 38 мм, изготовленный из стенки сероглиняного станкового сосуда (рис. 4, 5 ), бронзовое зеркало с ручкой штырьком (рис. 4, 6 ), обломок бронзового зеркала с циркульным орнаментом (рис. 4, 7 ), ядро аммонита с пробитым отверстием (рис. 5, 8 ),

6a

Рис. 5. Находки из погр. 2.

1 - серебряный кулон; 2 - золотые серьги; 3-5 - бусины; 6 , 7 - перстни; 8 - аммонит; 9 , 10 - фрагменты нашейного украшения.

кнутой правой кисти погребенной находился золотой перстень с ромбовидным пластинчатым щитком (см. рис. 5, 6 ), а на средний палец левой руки было надето аналогичное по типу украшение меньшего размера щитком к ладони (см. рис. 5, 7 ). На крестце лежала серебряная пряжка (см. рис. 4, 3 ), на предплюсневых костях – еще две такие же, только меньшего размера (см. рис. 4, 4 ).

Интерпретация материала

Один из феноменов эпохи Великого переселения народов состоит в том, что все позднесарматские особенности в погребальном обряде и обычаях (например, деформация головы) характерны и для гуннского времени на территории урало-казахстанских степей, Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья (см.: [Боталов, Гуцалов, 2000, с. 125–128; Мошкова, 2009, с. 108–110; Симоненко, 2011, с. 174–180; Малашев, 2013, с. 9; Смирнов, 2016, с. 26–28; Скрипкин, 2017, с. 221–245]). Это захоронения под индивидуальной насыпью, преимущественно в подбоях или узких прямоугольных (овальных) ямах. Как отмечают указанные выше исследователи, ямы с подбоем (в основном в западной стенке) встречаются в 70–75 % случаев. Чаще всего подбой такой же формы, что и входная яма, но несколько больше (средние размеры 2,00 × 0,75 м). Погребенные в большинстве случаев были уложены в вытянутом положении на спине, головой на север. Данные факты свидетельствуют о том, что состав населения на указанных выше территориях сильно не менялся, процессы миграций и ассимиляции не ломали мировоззренческие устои, а лишь корректировали распространение иноземных (гуннских) элементов в ко стюме и ритуалах. Что кас ается обычая кольцевой деформации черепа, то он не является хроноиндикатором гуннской эпохи и вообще напрямую не связан с гуннами. Большинство исследователей считает, что этот обычай был изначально воспринят от сарматских и аланских племен (ираноязычных степняков), но именно в гуннское время его ареал резко расширился от Северного Кавказа до среднего Дуная (подробнее об этом см.: [Казанский, 2006]).

При анализе погребального обряда кроме черт, характерных для позднесарматского круга памятников, зафиксированы и некоторые новации, не встречаемые в более раннее время в Арало-Каспийском регионе. В качестве примера можно указать на сложенные кости быка (шкуры?) у стенки входной ямы (см. рис. 3, а ). Известны захоронения шкур коня в подбойных (в основном женских) погребениях гуннского времени в Нижнем Поволжье, Крыму, Северном Причерноморье, Центральном Казахстане и Приаралье

[Засецкая, 1994, с. 17–19; Левина, 1996, с. 120]. Реже встречаются в указанных регионах захоронения шкур или голов быка (коровы).

Найденный в погр. 2 инвентарь, за исключением ременных пряжек и изделий в полихромном стиле, имеет очень широкие аналогии и «размытые» векторы культурных влияний. Особое внимание привлекает набор предметов, уложенных у головы погребенной. Все они входят в группу вещей «понтийской моды» и по отдельности характерны для культур как оседлого, так и «варварского» населения Тана-иса, Крыма, Западного Предкавказья, встречаясь также в отдаленных, периферийных зонах. Так, аналоги медного косметического пинцета высокой трапециевидной формы с прямыми загнутыми концами (см. рис. 4, 2 ) есть в материалах эпохи Великого переселения народов на территории Венгрии (Ген-цапати [Bona, 1991, S. 103, Abb. 75, 3 ]), Краснодарского края (погр. 1, 1948 г., Пашковский могильник [Смирнов, 2016, рис. 100]), Крыма и нижнего Дона [Мастыкова, 2009, с. 89; рис. 106], Приаралья [Левина, 1996, рис. 150, 23–25 ]. Зеркала сарматского облика с циркульным гравированным орнаментом (см. рис. 4, 7 ) до статочно редки, есть только одно похожее изделие из погр. 91 могильника Суук-Су в Крыму [Засецкая и др., 2007, рис. 4, 5 ]. Довольно редкими для западной части ойкумены в гуннскую эпоху являются плоские бронзовые зеркала с тонким валиком по краю и длинной боковой ручкой-штырем (см. рис. 4, 6 ). В «классических» шиповских комплексах зафиксирован только один экземпляр из кург. 3 у ст. Шипово [Засецкая, 1994, табл. 40, 5 ]. Хотя подобный тип (II по типологии А.М. Хазанова [1963]) зеркал с более короткой ручкой известен со скифского времени. Особенно он был популярен у рядовых кочевников сарматской эпохи на территории Поволжья и Приуралья [Смирнов, 1964, рис. 14, 2а ; Хазанов, 1963, с. 58, рис. 1; Глебов, 2019, рис. 2], Средней Азии и Казахстана [Литвинский, 1973, с. 75–76; табл. 1–8]. Представительная коллекция зеркал такого типа (но уже с длинной ручкой) происходит из джетыасарских комплексов [Левина, 1996, с. 230; рис. 152–155]. Остальные предметы из погр. 2 (пряслице, бусы, «игольник»), как и факт наличия разбитого зеркала, характерны в целом для сарматской и позднесарматской эпохи не только Северного Прикаспия, Поволжья и Южного Приуралья, но и Северного Причерноморья.

Более точную датировку и четкие векторы культурных влияний имеют цельнолитые серебряные пряжки (2 экз. 24 × 13 мм; 1 экз. 32 × 20 мм) с овальной рамкой полукруглого сечения, прямоугольным щитком со скошенными бортиками, литым широким язычком полукруглого сечения с загнутым вниз концом (см. рис. 4, 3, 4). Данный тип пряжек относится к шиповскому горизонту*, датируется в пределах V–VI вв. и имеет широкий круг аналогий среди боспорских и центрально-европейских древностей [Засецкая, 1994, с. 90–91, табл. 40, 3; 42, 6; рис. 19, в].

Самыми интересными находками из погр. 2 являются украшения, выполненные в полихромном стиле. Поскольку найденным перстням почти нет аналогий, дадим их подробное описание. Первое изделие (см. рис. 5, 6 ) имеет ромбовидный пластинчатый щиток 20 × 17 мм и такой же формы каст 15 × 12 мм, высотой 1,5 мм с четырьмя плоскими перегородчатыми вставками из полупрозрачного камня красноватого оттенка (альмандин) и одной ромбовидной из мягкого вещества светло-коричневого цвета. Каждый угол щитка оформлен тремя цилиндрами диаметром 2,5 мм на высоту каста. В трех из них сохранились вставки из мягкого вещества светло-коричневого цвета. По краям щитка напаяны полоски с рифлеными валиками. Концы немного деформированной шинки треугольного сечения (шириной 4 мм при внешнем диаметре 19 мм) сильно расплющены, сведены и спаяны на щитке. Щиток подпирается припаянными под углом к шинке рифлеными стерженьками. Второй перстень (см. рис. 5, 7 ) имеет также ромбовидные пластинчатый щиток (16 × 12 мм) и каст (12 × 8 мм, высотой 2 мм) с плоским полупрозрачным камнем красноватого оттенка (альмандин). Углы щитка оформлены цилиндрами диаметром 2,5 мм на высоту каста. В одном из них сохранилась вставка из мягкого вещества светло-коричневого цвета. По краям щитка напаяны полоски с ложной зернью. Концы шинки треугольного сечения (шириной 4 мм при внешнем диаметре 19 мм) сведены и спаяны на щитке. Именно такие изделия Р.С. Минасян, ведущий российский специалист по древней металлообработке, считает выполненными в технике перегородчатой инкрустации [Минасян, Шабла-вина, 2009, с. 257, рис. 9]. Подобными тонкими альмандиновыми пластинками оформлены портупейные пряжки и подвески, детали меча и ножен из Вол-никовского «клада» [Волниковский «клад»..., 2014, кат. № 1–5, 103, 115–117], который, скорее всего,

*«…“Постгуннский”, или горизонт Шипово, охватывающий время от 430/470 до 530/570 гг., начальная фаза которого в общей “варварской” хронологии соответствует периодам D2/D3 (горизонт Смолин или среднедунайская фаза MD 1: 430/440–470/480 гг.), D3 (горизонт Каравуково-Косино или среднедунайская фаза MD 2, для “княжеских” находок – горизонт Блучина-Апахида-Турнэ: 450–480 гг.), D3/E1 (или среднедунайская фаза MD 3: 480–500/510 гг.), и наконец среднедунайские фазы MD 4 (510–540/550 гг.) и MD 5 (540–560 гг.)» [Мастыкова, 2009, с. 19]. Датировка шиповских комплексов VI–VII вв. [Амброз, 1989, c. 67–75] в настоящее время не поддерживается современными исследователями.

относится ко второй половине V в., хотя авторы публикации настаивают на более ранней дате [Там же, с. 24–25]. Самой близкой аналогией нашим находкам является перстень с оформлением углов щитка цилиндриками и рубиновыми вставками из тайника боспорского склепа № 40 (некрополь Джурга-Оба) [Ермолин, 2009, рис. 5, 3 ].

Если принять точку зрения Р.С. Минасяна и И.П. Засецкой, согласно которой после падения Рима центрами ювелирного производства остались только мастерские на территории Германии и Византии, продолжавшие античные традиции [Засецкая и др., 2007, с. 84], то, безусловно, изделия с перегородчатой инкрустацией типа украшений из Волниковского «клада» или из погребений возле хут. Морской Чу-лек, а также перстни и кулоны из Джурга-Обы были сделаны именно там и не ранее второй половины V в. М.Б. Щукин считал, что «возрождение техники клуазоне могло произойти где-то в странах Передней Азии и Восточного Средиземноморья, в римско-са-санидском пограничье» (Иберии) [2005, с. 346–347]. В этой связи стоит обратить внимание на оформление каракабакских перстней каменными вставками. Изначально у мастера были отличного качества заготовки-пластины с ровными отшлифованными краями, но больше нужных размеров. Их уменьшили, грубо подработав края с помощью вертикальной отжимной ретуши, и втиснули в касты изделий. Это хорошо видно при увеличении (см. рис. 5, 6а). В данном случае, несомненно, мы имеем дело с подражанием: мастер был знаком с оригиналами и эталонами ювелирного искусства, но не имел под рукой специализированных инструментов. При этом он соблюдал технологию производства подобных ювелирных изделий. Например, под каменными вставками у каракабакских перстней остался тонкий слой светлого вещества. В момент изготовления изделия это пастообразное вещество было мягким и вязким, а потом затвердело. Как показали исследования Б. Аррениус, в основном использовался цемент или гипс с разного рода органическими добавками [Там же, с. 344]. Именно благодаря химическому анализу этих добавок удалось дифференцировать предметы эпохи Великого переселения народов и более поздние – меровингского времени. Интересно, что камни многих изделий позднего периода обточены дважды, т.е. в дело шли гранатовые вставки из уже вышедших из употребления вещей [Там же, с. 345]. Применение различных паст позволило использовать совсем тонкие пластинки, экономя дорогостоящий материал, и не заниматься дополнительной подгонкой по толщине вставки. Но, как отмечает Б. Аррениус, возникала другая проблема: закрепленные на пасту камни переставали быть яркими в лучах света [Там же]. Дабы избежать этого, стали использовать прокладку из тонкой золотой фольги, что и мы обнаружили в каракабакских перстнях. Данный технологический прием зафиксирован у поздних восточно-европейских предметов и связан с византийской школой. По датам (V–VI вв.) он четко соотносится с выделенной И.П. Засецкой 5-й стилистической группой полихромных изделий [1994, с. 72, рис. 15].

Точно в такой же подражательной, грубоватой манере был сделан и найденный в погр. 2 серебряный кулон (см. рис. 5, 1 ). Край подвески (35 × 21 мм) оформлен мелкорифленым валиком, напаянным на овальную пластинчатую основу. Из таких же спаянных трех валиков состоит ушко. Каст невысокий, овальный (20 × 13 мм); уплощенный красный камень (сердолик?) выступает из него. Вставка прекрасно отшлифована, закреплена тем же способом, что и в перстнях, и не имеет следов вторичной обработки. С точки зрения технологии изготовления этот предмет не выходит за очерченные выше для перстней хронологические рамки бытования. В данном случае характер оформления каста (рубчатый ободок) не является хроноиндикатором и не отражает эволюционного развития в гуннское время от сложного (зернь, псевдозернь) к простому*.

В отличие от перстней, кулон находит такое огромное количество аналогий в Европе, Причерноморье и Поволжье, что полное их перечисление намного превысило бы допустимый объем публикации**. Данный факт отражает большую популярность изделий этого типа как в кочевой среде, так и у оседлого населения. Видно, что использовались камни определенных шаблонов, причем их размеры удивительным образом стандартизированы. Данный факт навел Б. Аррениус на интересную мысль о существовании «ГОСТов» у византийских мастеров (см.: [Щукин, 2005, с. 354]). Дальнейшее оформление изделий (от нагрудных женских нашейных украшений до деталей-накладок на поясах и в конском снаряжении) могло быть различным. Уже сейчас сформирована ясная картина распространения полихромных вещей данного типа в гуннскую и постгуннскую эпоху с запада на восток. Причем за последние 20 лет исследований археологических памятников граница ареала этого полихромного стиля существенно продвинулась в глубь восточной части степного пояса. Раньше аналогии каракабакскому кулону ограничились бы находками из погребений Приаралья (Алтына- сар [Левина, 1996, рис. 119]), Северного Казахстана (около оз. Борового [Бернштам, 1951, с. 219, рис. 4]), Киргизии (Кенкольский могильник [Бернштам, 1940, с. 24]) и Западной Сибири (Тугозвоново [Уманский, 1978, рис. 4], кург. 35 Тимирязевского-1 [Беликова, Плетнева, 1983, рис. 45, 1, 2], кург. 6 Крохалевки-23 [Троицкая, Новиков, 1998, рис. 17, 55], кург. 1 Кро-халевки-16 [Сумин и др., 2013, рис. 155, 1, 2], погребение на р. Ераське [Казаков, 2017, рис. 1]). Сейчас база данных пополнилась предметами из погребений на р. Илек (Северный Казахстан) [Бисембаев и др., 2018, рис. 5], в ущелье Шамси и кургане Бома (отроги Тянь-Шаня) [Кожемяко, Кожомбердиев, 2015, рис. 14, 16, 17, 19; Kožomberdieva, Kožomberdiev, Kožemjako, 1998, Abb. 3, 7; 2, 9, 10; Алкин, 2007, рис. 2, 10; Koch, 2008, Abb. 8], с памятника Аржан-Бугузун (Горный Алтай) [Кубарев, 2010, рис. 1]. И это только круг восточных аналогий каракабакскому серебряному кулону, количество же найденных изделий полихромного стиля гораздо больше (см., напр.: [Молодин, Чикишева, 1990, рис. 3, 1; Бородовский, 1999, рис. 1, 1]). Однако, как справедливо отметил С.В. Алкин [2007, с. 94–95], а затем и А.А. Казаков [2017, с. 83], проблематика полихромного стиля в Центрально-Азиатском регионе находится еще в стадии разработки.

Выводы

Открытие алтынказганского комплекса, каракабакско-го поселения с захоронениями гуннской эпохи позволяет по-новому взглянуть на проблему существования производственных центров в восточной ойкумене степного мира. Если допустить, что их не было, то значит – все найденные полихромные изделия изготовлены в европейских или византийских мастерских и попадали в урало-казахстанские степи, Центральную Азию и Западную Сибирь путем торговых операций или вместе с мигрантами. Изначальный импульс мог произойти, как считает М.М. Казанский [Kazanski, 1995, p. 192–193], в связи с политикой Рима, использовавшего сарматских кочевников в своем вооруженном противостоянии с Ираном. Однако нам представляется, что все могло быть гораздо сложнее.

Во-первых, нужно учитывать наличие в Китае в ханьское время хорошо развитого производства украшений с использованием золотой зерни и инкрустации для «варварских» племен [Алкин, 2007, с. 95]. То, что китайцы знали образцы западного ювелирного искусства и как никто другой умели им подражать, хорошо известно исследователям скифо-сибирского звериного стиля (об этом см.: [Богданов, 2006, с. 27– 28]). Во-вторых, учитывая мощные миграции номадов в западном направлении после распада гуннской империи Аттилы, нельзя исключать и передвижение захваченных мастеров с оседанием их в каких-то отдаленных поселениях. Одним из них мог быть и Кара-кабак, «спрятанный» в укромном месте, но на трассе Великого Шелкового пути. Через это поселение могли «двигаться» в Европу драгоценные камни (гранаты и др.) из Индии. О возможности производства полихромных изделий в Каракабаке свидетельствует не только зафиксированная нами «варварская» обработка камней. Идентичные по технологии изготовления предметы с перегородчатой инкрустацией и со вставками из альмандина и янтаря мы обнаружили в составе алтынказганских «кладов» [Астафьев, Богданов, 2018, рис. 4, 1, 2; 5, 5–8, 15–18], которые датируются также в пределах V–VI вв. (про аналогии и датировку см.: [Там же, с. 74–75]). Стоит напомнить, что ритуальный комплекс Алтынказган располагается всего в 18 км от каракабакского поселения. Также очень важным является тот факт, что большинство найденных там золотых и серебряных изделий были сделаны специально для ритуала и не использовались в быту. Идентичность предметов из разных «кладов», а также стилистически единое изображение головок грифонов на пластинах конской узды и парадного пояса из Алтынказгана [Там же, рис. 4, 5] могут объясняться тем, что данные изделия приобретались в одном, вероятно, близко расположенном ремесленном центре, коим и мог быть Каракабак. Самым важным доводом в пользу этого предположения являются материалы, полученные при его раскопках: 1) сотни обрезков медных пластинок, обломков деталей поясной фурнитуры; 2) множество отходов металлургического передела (шлаки, всплески, съемы), являющихся свидетельством формовочного литья, что подтверждено наличием литков и кусочков спекшегося вторичного лома, шлака; 3) несколько десятков кусочков драгоценных и полудрагоценных камней (как обработанных, предназначенных для вставок, так и необработанных), полученных при просеивании грунта с «уличного» пространства поселения и из мусорных отвалов. То есть мы можем предположить, что в Кара-кабаке могли трудиться мастера византийской школы, снабжавшие предметами «гуннской моды» кочевую элиту Арало-Каспийского региона. О связях с Византией косвенно свидетельствует и медная византийская монета Флавия Аркадия (395–408 гг.), найденная на площади Караганской (Мангышлакской) торговой пристани, которая располагалась в непосредственной близости от Каракабака и активно функционировала в Средневековье [Астафьев, Богданов, 2019, с. 31]. При этом нужно учитывать, что в настоящий момент исследована 1/25 от общей площади этого поселения. Несомненно, последующие раскопки на могильнике и поселении, а также антропологические и естественно-научные исследования (драгоценных камней-вставок, состава металла и др.) позволят получить новые данные, подтверждающие или опровергающие высказанные нами предположения.

Статья подготовлена по плану НИР в рамках Программы XII.186.2.1, проект № 0329-2018-0003.

Список литературы Полихромный стиль на Мангышлаке (Республика Казахстан)

- Алкин С.В. Коллекция из кургана Бома в Северном Притяньшанье: материалы к изучению гунно-сарматского времени в Восточном Туркестане // Алтае-Саянская горная страна и соседние территории в древности. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. – С. 91–100.

- Амброз А.К. Хронология древностей Северного Кавказа V–VII вв. – М.: Наука, 1989. – 134 с.

- Астафьев А.Е., Богданов Е.С. Парадное седло из Алтынказгана // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 4. – С. 72–84.

- Астафьев А.Е., Богданов Е.С. Жертвенные приношения вещей гуннского облика в каменных оградах Алтынказгана, на восточном берегу Каспийского моря // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 2. – С. 68–78.

- Астафьев А.Е., Богданов Е.С. Древний город на Восточном берегу Каспийского моря // STRATUM. – 2019. – № 4. – С. 17–38.

- Бажан И.А., Щукин М.Б. К вопросу о возникновении полихромного стиля cloisonné (эпохи Великого переселения народов) // АСГЭ. – 1990. – Вып. 30. – С. 83–96.

- Беликова О.Б., Плетнева Л.М. Памятники Томского Приобья в V–VIII вв. н.э. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1983. – 245 с.

- Бернштам А.Н. Кенкольский могильник. – Л.: [б.и.], 1940. – 34 с. + 36 табл. – (Археологические экспедиции Государственного Эрмитажа; вып. II).

- Бернштам А.Н. Находки у оз. Боровое в Казахстане // Сб. МАЭ. – 1951. – Вып. XIII. – С. 216–229.

- Бисембаев А.А., Хаванский А.И., Дуйсенгали М.Н., Мамедов А.М., Баиров Н.М., Амелин В.А. Исследование памятников гуннского времени в Актюбинской области в 2018 году (предварительное сообщение) // Археология Казахстана. – 2018. – № 1/2. – С. 235–244.

- Богданов Е.С. Образ хищника в пластическом искусстве кочевых народов Центральной Азии (скифо-сибирская художественная традиция). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – 240 с.

- Бородовский А.П. Украшение полихромного стиля из Новосибирского Приобья // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. – Т. V. – C. 283–287.

- Боталов С.Г., Гуцалов С.Ю. Гунно-сарматы урало-казахстанских степей. – Челябинск: Рифей, 2000. – 265 с.

- Волниковский «клад»: Комплекс снаряжения коня и всадника 1-й половины V в. н.э.: каталог коллекции. – М.: Голден-Би, 2014. – 200 с.

- Глебов В.П. Зеркала раннесарматской культуры Нижнего Подонья // Нижневолж. археол. вестн. – 2019. – Т. 18, № 2. – С. 86–104.

- Ермолин А.Л. Кроваво-золотой стиль «клуазонне» в ювелирных изделиях Боспора (по материалам некрополя Джурга-Оба) // Боспорский феномен: Искусство на периферии античного мира. – СПб.: Нестор-История, 2009. – С. 70–77.

- Засецкая И.П. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV – V в. н.э.). – СПб.: Эллипс ЛТД, 1994. – 224 с.

- Засецкая И.П., Казанский М.М., Ахмедов И.Р., Минасян Р.С. Морской Чулек: Погребения знати из Приазовья и их место в истории племен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. – 212 с.

- Казаков А.А. О восточной границе распространения изделий полихромного стиля // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2017. – № 45. – С. 83–92.

- Казанский М.М. Об искусственной деформации черепа у бургундов в эпоху Великого переселения народов // Искусственная деформация головы человека в прошлом Евразии. – М.: ИА РАН, 2006. – С. 127–139. – (OPUS. Междисциплинарные исследования в археологии; вып. 5).

- Кожемяко П.Н., Кожомбердиев И. Катакомбное погребение в ущелье Шамси // Археология Центральной Азии: архивные материалы. – Самарканд: Междунар. ин-т центральноазиат. исследований, 2015. – Т. II. – С. 130–157.

- Кубарев Г.В. Уздечный набор в полихромном стиле из памятника Аржан-Бугузун (Юго-Восточный Алтай) // Торевтика в древних и средневековых культурах Евразии. – Барнаул: Азбука, 2010. – С. 27–31.

- Левина Л.М. Этнокультурная история Восточного Приаралья: I тысячелетие до н.э. – I тысячелетие н.э. – М.: Вост. лит., 1996. – 396 с.

- Литвинский Б.А. Украшения из могильников Западной Ферганы. – М.: Наука, 1973. – 211 с., 10 л. ил. – (Могильники Западной Ферганы; т. III).

- Малашев В.Ю. Позднесарматская культура Южного Приуралья во II–III вв. н.э.: автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 2013. – 25 с.

- Мастыкова А.В. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV – середине VI в. н.э. – М.: ИА РАН, 2009. – 502 с.

- Минасян Р.С., Шаблавина Е.А. О роли технической терминологии в археологической литературе // Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2009. – С. 236–261.

- Молодин В.И., Чикишева Т.А. Погребение воина IV–V вв. н.э. в Барабе // Военное дело древнего и средневекового населения Северной и Центральной Азии. – Новосибирск: ИИФФ СО АН СССР, 1990. – С. 161–179.

- Мошкова М.Г. Женское погребение в кургане 2 из Лебедевского могильного комплекса (раскопки Г.И. Багрикова) // Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2009. – С. 99–113.

- Симоненко А.В. Заметки о погребальном обряде поздних сарматов Северного Причерноморья // Нижневолж. археол. вестн. – 2011. – Вып. 12. – С. 169–182.

- Смирнов К.Ф. Савроматы: Ранняя история и культура сарматов. – М.: Наука, 1964. – 380 с.

- Смирнов К.Ф. Раскопки Пашковского могильника № 1 в 1947–1949 гг. – СПб.: Нестор-История, 2016. – Т. 1. – 280 с.

- Скрипкин А.С. Сарматы. – Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2017. – 293 с.

- Сумин В.А., Евтеева Е.М., Ануфриев Д.Е., Росляков С.Г. Археологические памятники Коченевского района Новосибирской области. – Новосибирск: Науч.-производств. центр по сохранению ист.-культ. наследия Новосиб. обл., 2013. – 272 с.

- Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – 152 с.

- Уманский А.П. Погребение эпохи «Великого переселения народов» на Чарыше // Древние культуры Алтая и Западной Сибири. – Новосибирск: Наука, 1978. – С. 129–163.

- Фурасьев А.Г. Эпоха Меровингов: орлы Рима и вороны Вотана. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. – 39 с.

- Хазанов А.М. Генезис сарматских бронзовых зеркал // СА. – 1963. – № 4. – С. 58–71.

- Щукин М.Б. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). – СПб.: Филол. ф-т СПб. гос. ун-та, 2005. – 576 с.

- Якобсон А.Л. Средневековый Крым: Очерки истории и истории материальной культуры. – М.; Л.: Наука, 1964. – 232 с.

- Bona I. Das hunnenreich. – Stuttgart: Theiss, 1991. – 294 S.

- Kazanski M. Les tombes des chefs alano-sarmates du IVe siècle dans les steppes pontiques // La noblesse romaine et les chefs barbares du III-e au VII-e siècle. – P.: Condé-sur-Noireau, 1995. – P. 189–205.

- Koch A. Boma – ein reiternomadisch-hunnicher Fundkomplex in Nordwestchina // Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas. – 2008. – Bd. 50. – S. 59–71.

- Kožomberdieva E.I., Kožomberdiev I.K., Kožemjako P.N. Ein Katakombengrab aus der Schlucht Ŝamsi // Eurasia Antiqua. – 1998. – Bd. 4. – S. 451–471.