Политика «нового быта» и традиционная одежда сибирских крестьян в 1920-х годах

Автор: Фурсова Е.Ф.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе полевых материалов подвергнуты анализу результаты политики «нового быта» советского государства 1920-х гг. в отношении традиционных форм одежды сибиряков-старожилов. Данные интервью свидетельствуют о том, что уникальные разработки дизайнеров нового советского государства при отделе Наркомпроса не проникали в жизнь сибирской деревни. Усилия СМИ 1920-х гг. были направлены на активное вытеснение традиционного крестьянского костюма как не соответствовавшего идеалам «нового быта» на государственном уровне. В 1920-х гг. в этнокультурных и конфессиональных группах русских Западной Сибири еще сохранялись особенности традиций одежды, поэтому процессы трансформаций у старожилов, старообрядцев и переселенцев протекали по-разному. Мода на мужские просторные рубахи с кокеткой («бунтарские», «толстовки») и высокими, выше колен, сапогами пропагандировалась и переносилась в деревню госчиновниками, работниками культуры из города, а также агитбригадами, ставившими пропагандистские постановки (ср. актерский коллектив «синеблузочников»). Женская крестьянская одежда во многих чертах была по-прежнему символична и выполняла этноразделительную, полоразделительную и пр. функции. Совершенно очевидно, что предлагавшиеся «геометризированные» формы, укороченная длина платьев с заниженной талией не имели распространения в сибирской деревне первого десятилетия советской власти. Причин тому было много, однако, важнейшей было несоответствие нового образа традиционным представлениям о женской красоте и, в целом, многовековой культуре костюма.

Традиционная сибирская одежда, модные нововведения, ценности "нового быта"

Короткий адрес: https://sciup.org/14522302

IDR: 14522302 | УДК: 391.1

Текст научной статьи Политика «нового быта» и традиционная одежда сибирских крестьян в 1920-х годах

Госорганы советского государства в 1920-е гг. закладывали краеугольный камень «нового советского быта». В бесплатных приложениях к журналу «Красная сибирячка» освещался т.н. культурный поход в быт. На страницах издания крестьянкам рассказывали, как наводить образцовую чистоту в избах, организовать пропагандистские рейды «на грязь» и пр. Здесь же приводились в качестве образцов ранее неизвестные для деревни орнаменты кружев, вышивок, публиковались фотографии девушек в одежде нового вида и с короткими стрижками [Листок рукоделия, 1929, с. 2].

Новому человеку требовался новый костюм. Совершенно очевидно, что эстетический идеал красоты 1920-х гг. – женщина с мальчишеской фигурой, без талии, с плоской грудью был нововведением и не укладывался в народные представления о женской красоте. Стараясь приблизить модный образ «инфантильной девушки» к народным вкусам, художники журнала «Новости моды» разрабатывали фасоны платьев, которые по силуэту и конструктивным линиям, расположению вышивок, напоминали крестьянские рубахи поликового покроя [Горина, 1974, с. 43; Новости моды, 1922, № 2]. О попытках создавать новую одежду по мотивам народного костюма можно узнать со страниц журнала «Ателье», первого советского журнала мод. Художник Н.П. Ламанова с первых дней советской власти включилась в работу по созданию костюма «для нового человека». По ее инициативе при отделе Изоискусства Нар-компроса была организована опытная лаборатория бытового костюма, разработки которой на базе народных принципов костюма не имели аналогов в мире [Горина, 1974, с. 43; Ателье, 1923, с. 1, 35, 42].

Однако в сельской местности, даже в молодежной среде, мало кто имел возможность, а подчас и желание ознакомиться с модными журналами. По этой причине приходящие из города новации отвоевывали себе место с трудом: они то видоизменяли традиции, то вытесняли их. Часть населения, прежде всего пожилые люди и старообрядцы, вообще игнорировали такое явление как мода и придерживались знакомых с детства форм одежды.

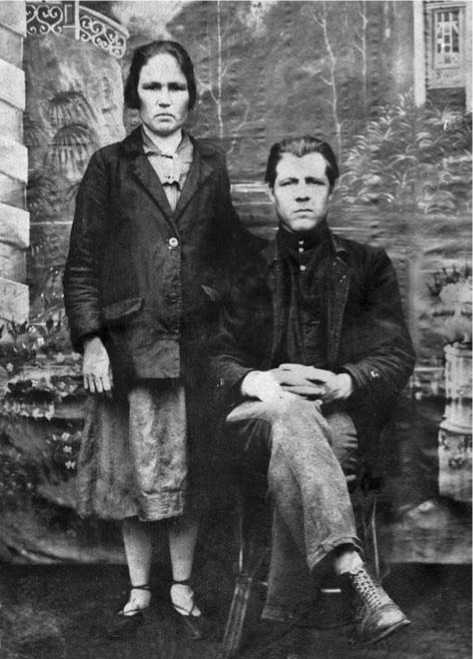

В 1920-х гг. в этнокультурных и конфессиональных группах русских Западной Сибири еще сохранялись особенности традиций одежды (и в целом культуры костюма), поэтому процессы трансформаций у старожилов, старообрядцев и переселенцев протекали по-разному. Условия жизни диктовали формы одежды и качество материалов: в послевоенные 1920-е гг. значительная часть населения обнищала, как рассказывали информанты, «опять перешли на холсты». Ко второй половине десятилетия, когда немного поднялись крестьянские хозяйства и появилась возможность покупать дешевые ткани и украшения, модные тенденции не только не вдохновляли сельских жителей, но многим из них так и оставались не известны. Полевые этнографические материалы свидетельствуют о том, что модные для того времени платья-рубашки можно было увидеть в основном на молодых женщинах из городской среды. На некоторых фотографиях 1920-х гг. женщины изображены в таких платьях и надетых поверх пиджаках, курках, саках, что, конечно, не предполагалось художниками-разработчиками носить вместе (рис. 1). Короткие платья до колен и немного ниже можно видеть на фотографиях, однако, согласно данным интервью, последовательниц такой длины одежды находилось мало. Вышедшие из-под воли отца и родительского авторитета девушки могли стричься «под мальчика», но отклонение от традиционной женской прически осуждалось старшим поколением, к мнению которого еще прислушивались*.

Рис. 1. Семейная пара. Сибкрай. 1929 г. ПМА.

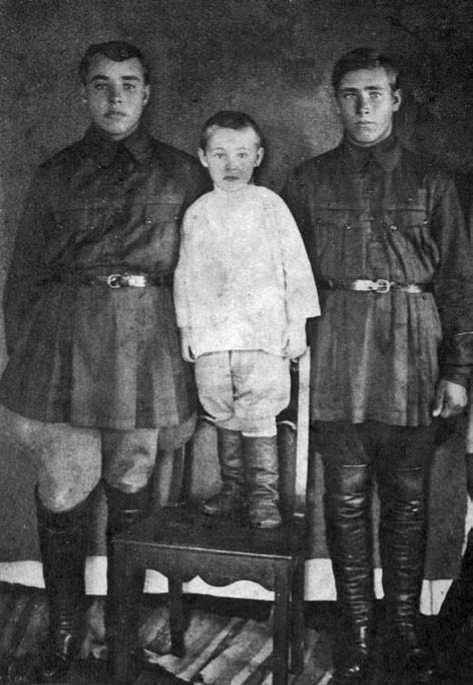

Рис. 2. Из семейного альбома, подпись: «Новосельцевы».

Алтайский край. 1920-е гг. ПМА.

Основной женской одеждой селянок являлись кофты с юбками, под которые по праздникам надевали нижнюю юбку ( подъюбник ) из белого ситца. Кофты шили с плечевыми швами или на кокетке свободного силуэта. Юбки сохранялись, как и в прежние годы, бористые, сделанные из нескольких прямых полотен тканей. Однако в это время из-за экономии их стали шить менее пышными, т.е. из меньшего числа отрезов ткани. Нередко инициаторами небрежения стародавними семейными обычаями в первой трети ХХ в. становились мужчины, особенно в тех случаях, когда это касалось, с их точки зрения, нелепой «бабьей» затеи, смысл которой им был неясен. Из полевых материалов разных районов Южной Сибири становится очевидным, что, вольно или невольно препятствуя раскрепощению женщин в том виде, как его понимала новая советская власть (общественная работа, просвещение и пр.), мужчины поддерживали тенденцию отказа от ношения многослойных женских головных уборов (напр., с шашмурой ) [Васеха, 2013, с. 43; Фурсова, 2014, с. 110].

Для хозяйствования по дому в межсезонье женщинам хватало стеженых кофт . Известны были 560

пальто, пальтишки , которые шили сами или заказывали шить портнихам из самотканой шерсти и льна. Стеганные на шерсти с воротником-шалькой и застежкой на пуговицы, они считались зимней женской одеждой для улицы. Постепенно у женщин также распространились стеганные на вате маринаки , плюшевые жакетки .

Зимний гардероб, ранее включавший в основном шубы, пополнился городского вида пальто с отложным меховым воротником и застежкой на ряд пуговиц. Молодые женщины из сельской интеллигенции, носившие пальто, покрывали головы глубоко надвинутыми на голову шляпами колоколами , которые полностью закрывали волосы, крестьянки покрывали голову шалями и платками .

В 1920-х гг. мужской комплекс одежды составляли рубахи с плечевыми швами (разрезанными в плечевой области), сохранявшие, однако, по традиции воротник- ошейник и столбик -застежку. Старожилы, которые и в начале ХХ в. мало украшали одежду вышивками, теперь почти отказались от этого вида орнаментации. Сохранялся косой левый разрез ворота, наряду с новым – прямым, по центру. Рубахи носили как заправленными (молодые и среднего возраста), так и навыпуск, подпоясываясь поясом или ремнем. Пришедшие с войны солдаты донашивали форменную одежду – гимнастерки. На фотографиях того времени можно увидеть мужчин в рубахах на кокетке, которые однако отличались от вышитых рубах начала ХХ в. отложным воротником, прямой застежкой и выраженной «фор-менностью» (рис. 2). Мода на длинные рубахи с кокеткой пропагандировалась и переносилась в деревню госчиновниками, работниками культуры из города, актерскими группами, агитбригадами, ставившими постановки на темы нового быта (ср. актерский коллектив «синеблузочников»).

Штаны с узкими штанинами городского покроя, т.е. с поясом и застежкой на пуговицы спереди носили с сапогами или пимами (вместо обуток и чирков). Нередко старожилы надевали новые одежды городского вида в комплекте со старыми, например, рубахи из покупных материалов носили с домоткаными штанами и пиджаками. На смену сапогам гармошкой из города пришли сапоги из мягкой кожи длиной выше колен, которые первыми стали носить деревенские власти (см. рис. 2).

В 1920-х гг. шабуры и понитки остались в качестве рабочей одежды в основном в костюме пожилых людей. Присутственной одеждой молодых мужчин считались куртки или пинжаки, которые шили из суконной или полусуконной ткани (са-мопряденной или покупной). Они бывали немно- го ниже пояса, однобортными или двубортными с отложным воротником. Прически под горшок сменились короткими стрижками.

Неизменными оставались зимние виды одежды как наиболее удобные и проверенные временем – шубы, полушубки. С 1910–1920-х гг., видимо, под влиянием российских переселенцев и привезенных ими образцов одежды стали распространяться борчатки – отрезные и сосборенные по талии полушубки. На отдельных людях, особенно госслужащих, можно было увидеть пальто. В дальнюю дорогу утеплялись тулупами, собачьими дохами. Летними головными уборами мужчин оставались картузы, зимой носили папахи, кубанки, меховые шапки с длинными ( долгоушки ) или короткими ушами. Распространение папах и кубанок из черных, белых, рыжих мерлушек и прочих мехов было связано с влиянием казаков, у которых такие уборы были известны ранее.

Таким образом, мода в руках дизайнеров нового советского государства развивалась своим путем, жизнь сибирской деревни и ее бытовое наполнение – своим. Это был период активного вытеснения традиционного костюма крестьян как не соответствовавшего идеалам нового быта на государственном уровне. В 1920-х гг. традиционная крестьянская одежда была по-прежнему символична и выполняла этноразделительную, полоразделительную и пр. функции. Совершенно очевидно, что укороченная длина платьев с заниженной талией не имели распространения в сибирской деревне первого десятилетия советской власти. Причин тому было много, однако, важнейшей было несоответствие нового образа традиционным представлениям о женской красоте и, в целом, многовековой культуре костюма. Если традиционная одежда сибирячек была натуралистична, приближена к фигуре женщины или мужчины, то предлагаемые образцы одежды 1920-х гг. были основаны на «чистой геометрии» [Кибалова, Гербенова, Ламарова, 1966, с. 307]. Очевидно, что такие поиски в области дизайна костюма не могли найти понимания у основной массы сельского населения. Мужская одежда 1920-х гг., хотя в определенной степени еще сохраняла традиционные черты в виде косовороток, картузов, сапог и пр., все же заметно изменилась, что особенно было характерно для молодых людей, исполнявших должностные обязанности. Уменьшилось разнообразие верхней одежды, особенно ее названий (ушли азям, поддевка, пониток, армяк и пр.), появились городского вида пальто, которые первоначально можно было увидеть на госслужащих, сельской интеллигенции.

Список литературы Политика «нового быта» и традиционная одежда сибирских крестьян в 1920-х годах

- Ателье. -1923. -№ 1. -Модели № 1, 35, 42.

- Васеха М.В. Вовлечение женщин в процесс строительства советского общества в 1920-е гг.//Изв. Алт. гос. ун-та. -2013. -Т. 2, № 4 (80). -С. 43-46.

- Горина Г. С. Народные традиции в моделировании одежды. -М.: Легкая индустрия, 1974. -43 с.

- Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. -Прага: Артия, 1966. -308 с.

- Листок рукоделия: прил. к журн. «Красная сибирячка». -1929. -№ 5. -С. 2.

- Новости моды. -1922. -№ 2. -Обложка.

- Фурсова Е.Ф. Гендерные различия в подходах к изменениям семейно-свадебных традиций русских сибиряков первой трети ХХ в.//Пол. Политика. Поликультурность: гендерные отношения и гендерные системы в прошлом и настоящем. -М.: ИЭА РАН, 2014. -С. 110-114.