Политика СССР в рамках восточного блока на примере Венгерской Народной Республики

Автор: Лозан Денис Дмитриевич

Журнал: The Newman in Foreign Policy @ninfp

Статья в выпуске: 59 (103), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена политика, проводимая СССР внутри страны и в отношении стран Варшавского договора, на примере Венгерской Народной Республики. В статье акцентируется внимание на вопросах экономического развития Венгрии и реформах, проводимых коммунистическим руководством страны в период после Второй Мировой войны и до Венгерского восстания 1956 года. В статье использованы анализы данного события иностранными журналами и экономические показатели Венгрии в рамках затронутого периода.

Ссср, внешняя политика, экономическая политика, венгерское восстание, экономические реформы

Короткий адрес: https://sciup.org/14124529

IDR: 14124529 | УДК: 940.5

Текст научной статьи Политика СССР в рамках восточного блока на примере Венгерской Народной Республики

Венгерское восстание, Экономические реформы

После Второй мировой войны СССР распространил свое политическое влияние и свой военный потенциал на отдаленные уголки земного шара. Этот процесс существенно ускорился в 1960-е годы в результате общей интернационализации экономической и политической жизни. Деколонизация и появление многих новых независимых государств, быстрый прогресс в области информационно -коммуникационных технологий, непреодолимый рост экономической взаимозависимости и развитие сообщества социалистических государств все больше погружали Советский Союз в международные дела. Кроме того, статус военной сверхдержавы способствовал обретению СССР — наряду с Соединенными Штатами — роли «соправителя» в важнейших мировых делах [1].

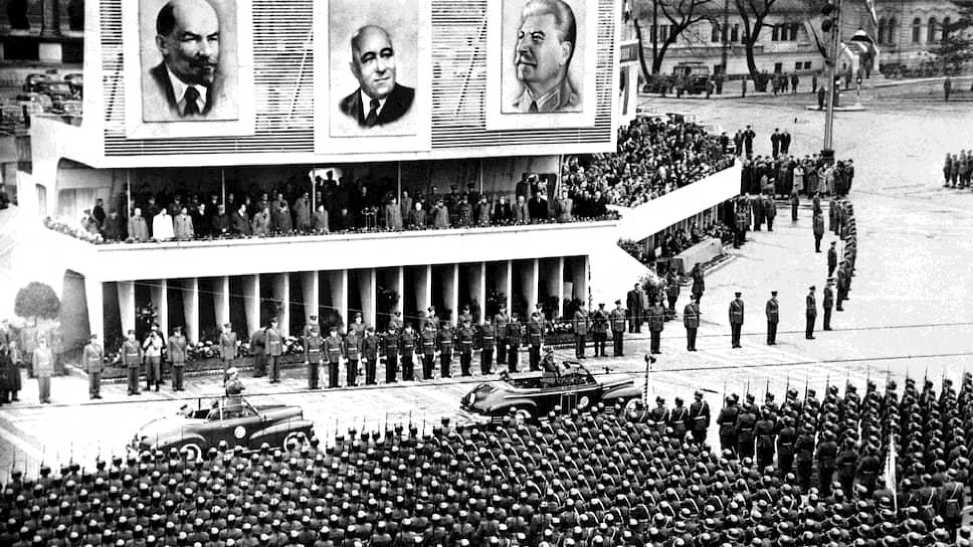

По мере того как Никита Хрущев постепенно набирал власть, он проводил противоречивую политику десталинизации, намереваясь использовать преступления Сталина (в которых он также принимал участие) в качестве оружия против своих врагов. Сотни тысяч политических заключенных были освобождены по амнистии из трудовых лагерей, в том числе многие военнопленные из Италии, Австрии и, наконец, Германии. Восстания происходили в советских трудовых лагерях, восстания охватили Восточную Европу (ГДР в 1953 году, Польшу и Венгрию в 1956 году), и возникло настроение ожидания перемен. Кампания десталинизации достигла своего пика в 1956 году, когда Хрущев произнес знаменитый «Секретный доклад» на закрытом XX съезде партии. Слухи о его разоблачениях еще больше смутили и взволновали советское общество [2].

Семена недовольства во всем регионе Восточной Европы были посеяны после Второй мировой войны и принудительного установления так называемых «социалистических» режимов по образу сталинского Советского Союза. В то время как первые венгерские парламентские выборы в 1946 году проходили между различными партиями, не прошло много времени, как была создана тоталитарная однопартийная система, поддерживаемая единственными в то время настоящими представителями государственной власти, Красной Армией. Репрессии и преследование всех и любых несогласных с партийной линией осуществлялись в строгой форме, создавая и разжигая основную ненависть к режиму. Были организованы показательные процессы в духе 1930-х годов [3].

В частности, события 1956 года в Венгрии стали самым противоречивым историческим и идеологическим вопросом в венгерской общественной жизни.

В традиции венгерской революции 1956 года крылся важный фактор, в конечном счете подорвавшего легитимность однопартийного государства в 1988-89 годах.

Причинами событий 1956 года в Венгрии стали, прежде всего, в политические события, происходившие внутри партийногосударственной верхушки страны. Став отражением экономического кризиса, Венгрия погрузилась в череду политических потрясений. В 1953 году после смерти И. Сталина настал период «оттепели», реализовавшийся в некоторых смягчениях правления как в Москве, так и ее ставленников в Будапеште. Ракоши, часто проявлявший свою чрезмерно жесткую позицию, был смещен. И. Надь, проявлявший склонности к либеральным решениям, изначально был положительно оценен Н.С. Хрущевым. Партийные деятели, которые позже были осуждены как «титоисты», выдвинулись вперед. Эти партийногосударственные работники не возражали против самого существования однопартийной тоталитарной системы, однако остро критиковали советскую партийную верхушку, которая присваивала себе все достижения экономического прогресса наций. Именно тот факт, что данные партийные деятели ранее партийных переустановок только спровоцировали волнения в среде венгерского населения. После знаменитой речи Н.С. Хрущева, прозвучавшей на ХХ съезде партии в феврале 1956 года, основная мысль которой заключалась в преодолении культа личности И.Сталина, Венгрия моментально отреагировала появлением многочисленных публичных дискуссий. В группе интеллектуалов, именовавшихся кругом Петефи (в честь знаменитого поэта буржуазной революции, казненного в результате поражения революции 1848 года и получившего впоследствии звание национального героя), встречи членов стали достаточно регулярными и носили полуоткрытый характер [4].

подвергались советским преследованиям за антироссийскую позицию, способствовал укреплению авторитета среди народа. У надежд, которые таились у народа и заключались в революционных переменах в послевоенное время, получили реальный шанс на исполнение. По мнению некоторых слоев населения, в «новом курсе» Надя крылась возможность придать режиму «человеческое лицо». Однако отчаянной борьбой характеризовалось положение в бюрократическом парт аппарате Венгрии и Кремль с большой тревогой смотрел на малейшую возможность проведения наименьших реформ. В апреле 1955 года Надя сняли с поста премьер-министра и исключили из партии как «правого уклониста». Ракоши был возвращён. И все же зигзаги кремлевских

Кружок Петефи даже провел одну известную вечернюю встречу из 6000 человек, на которою люди вышли с требованиями демократизировать систему и получить интеллектуальную свободу. В этом движении интеллектуалов нашло отражение глубокое недовольство рабочего класса. В подобных условиях ограниченности политической свободы, именно выступление интеллектуалов задало тон быстро нарождающемуся движению, уже проступавшему на поверхности общественного мнения.

Газетой «Правда» был жестко осуждено это общественное брожение. Так или иначе, даже руководство «Сабад Неп», венгерской газеты Коммунистической партии, под общественным давлением с большой неохотой было вынуждено выразить согласие,

преимущественно, на словах, на основе второстепенных требований. В партийном аппарате Будапешта разразился кризис по вопросу дальнейшего проведения реформ с целью восстановления былого авторитета партии, либо осуществления ещё более жесткой политической линии и подавления всего брожения. Многими партийными деятелями так не найден был ответ между этими двумя крайне противоположными позициями, не выработано собственное мнение, видение. Каждый последующий политический кризис государствах советского толка тем или иным образом вносил разделение в рядах бюрократического аппарата.

Еще один признак этой нерешительности заключался в повторном удалении Ракоши в июле 1956 года, ввиду обстановки крайней ненависти к его персоне у населения. И все же на его замену был назначен отнюдь не сторонник коренных преобразований, а приверженец ещё более строгих мер, Кадар. Кадар отбывал заключение в тюрьме и претерпел жестокие мучения от сталинистов. Это добавило ему определенного авторитета в глазах народа, но, одновременно с этим, придало ему послушности Москве.

И. Надь был понижен в своей должности, что ещё раз доказало жёсткую позицию партийных кругов о нетерпимости даже малой толики реформ. В так называемой Коммунистической партии осталось к тому времени лишь только одно название [5].

Касаясь вопросов экономического развития Венгрии, следует отметить, что Первые годы после окончания Второй Мировой войны были отмечены заметным упадком экономического развития Венгрии в результате прямых и косвенных потерь, понесённых венгерской стороной. Дезорганизация экономики, низкий уровень производительности, дисбаланс спроса и предложения и чрезмерные государственные расходы, связанные с послевоенной реконструкцией ещё более усугубились катастрофическими темпами инфляции, остановить которые удалось лишь посредством проведения, начиная с 1946 г., политики стабилизации, исключительно за счёт использования внутренних резервов страны.

Экономическая политика в первые послевоенные годы характеризовалась проведением ускоренными темпами национализации, приведшей к полному перераспределению власти. Официальное руководство Венгрии имело четкое понимание, что успешная реализация намеченных планов невозможна без поддержки извне, т.е. без построения эффективных взаимоотношений с другими государствами, в частности СССР, как одного из весомых игроков мирового сообщества в исследуемый период.

Индустриализация, постоянно продвигаемая прокоммунистически настроенными политиками Венгрии, на практике сводилась к форсированному развитию тяжелой промышленности (форсированная индустриализация), за которой, прежде всего, стояло развитие военной промышленности. Ежегодные прямые и косвенные расходы на оборону в период с 1950 по 1952 годы составляли четверть бюджетных расходов. В период с 1949 по 1954 годы в военное производство было вложено порядка 67 миллионов форинтов, половина из которых была вложена в производство сырья и машиностроение [6]. Венгрия стала страной железа и стали. Широкий подход к использованию ресурсов означал, что все, от потребления до распределения доходов и политики занятости, было подчинено целям индустриализации и промышленного производства.

Выбранные меры построения социалистической экономики действительно привели к очень быстрому увеличению промышленного потенциала и объема производства, в 1953 году уровень промышленного производства вырос и достиг 20 %, что в 10 раз превышало средний темп роста в межвоенный период. К 1954 году доля промышленности в национальном доходе превысил 50 % [7].

Период с 1950 по 1956 гг. отмечен коренными изменениями в отраслевой структуре национального дохода Венгрии.

Промышленное производство стало чрезвычайно беспокойным и неопределенным. Установленные годовой и пятилетний экономические планы (централизованное планирование) на практике, в некоторые периоды, менялись чуть ли не каждый месяц. Особенно радикальные и нереалистичные изменения были внесены в первый пятилетний план в 1951 году, когда некоторые из первоначальных цифр были увеличены на 6080%. Рабочим было рекомендовано продолжать наращивать объемы производства не за счет оплаты, а за счет психологического и даже юридического давления. Отрасли были

разделены на сегменты и подразделения, но между ними почти отсутствовала координация. За исключением приоритетных отраслей, были значительные колебания производительности, в то время как качество продукции было крайне низким во всей экономике, так как целевые показатели качества были подчинены количественным. Часто реальные затраты на производство не покрывались оптовой или розничной ценой [8].

Как и сельское хозяйство, инфраструктура в этот период оставалась без внимания, без развития и даже снижения уровня обеспеченности. Венгерские железные дороги соответствовали международным стандартам, но в некоторых отношениях они устарели. Помимо грузовых перевозок, автомобильный транспорт также подвергся в некоторой степени стагнации, а количество частных автомобилей и других транспортных средств сократилось, поэтому улучшение дорог также не являлось в приоритете проводимых мероприятий государственным руководством.

Национальный доход на душу населения вырос примерно на 30 в первой трети 1950-х годов, до уровня, значительно превышающего уровень до войны, но все еще менее двух третей от среднего показателя по Европе, что соответствовало показателям времён Великой депрессии. Однако уровень жизни не повышался, а падал из-за огромных налоговых сборов. Анархия командной экономики привела к хронической нехватке и кризисам в общественном снабжении [9].

К первой половине 1956 года хроническая нехватка сырья и энергии вызывала серьезные трудности в производстве, и внешнеторговый дефицит резко увеличивался. В сентябре руководство обратилось к Советскому Союзу с просьбой о помощи в виде дополнительных поставок энергоносителей и сырья и отсрочки платежей, которые он должен был сделать. Советский Союз согласился с этим, но политическая линия осталась в основном той же. В Венгрии в ходе обсуждений второго пятилетнего плана были предложены лишь незначительные изменения.

В руках Коммунистической партии постепенно сосредотачивалась монополия власти, цели же ее сельскохозяйственной политики изменились. К 1956 году только треть сельскохозяйственных угодий была коллективизирована или национализирована в качестве совхозов, а остальные две трети остались в частных руках [10].

В статье, опубликованной в журнале Cominform (официальный орган коммунистических партий Восточной Европы) в сентябре 1955 года, Янош Матольчи, министр сельского хозяйства заявил, что правительство Венгрии стремилось к социализации 50 % посевных площадей к 1960 году. По словам Матольчи, 43 000 новых членов были введены в коллективы с июня 1955 года, и общее количество таких хозяйств в настоящее время составляет 4600

Срочная необходимость изменений была подчеркнута в сельскохозяйственных дебатах в округе Петефи 20 июня 1956 года, где Золтан Вас призвал нереалистично планировать полную коллективизацию венгерского сельского хозяйства [11].

Только венгерская революция 1956 года принесла временную передышку в сталинской политике в отношении сельского хозяйства и крестьянства. Во главе списка требований сельских жителей в октябре были отмена обязательных поставок продукции, снижение налогов, возмещение убытков от консолидации земельных владений, восстановление свободного рынка земли, свобода выхода из сельскохозяйственных кооперативов и их распада. Единственным, что было предоставлено в полном объеме, была отмена обязательных поставок продукции, что происходило дважды в течение нескольких недель по распоряжению правительства Надя в конце октября, и аналогичные действия режима Кадара после того, как революция была разгромлена [12].

Таким образом, ряд стран социалистического блока оказались способны в течение длительного десятилетия с 1944 по 1956 год восстановить большую часть ущерба, нанесенного Второй мировой войной. Трансформация и структурная перестройка экономики, связанная с приходом к власти коммунистов, во многом сводились к кажущейся модернизации. Это принесло бессмысленные экономические жертвы, которые на многие десятилетия отбросили экономику этих стран и само общество назад. Напряженность, возникшая в результате этой ошибочной экономической политики, была основным фактором кризиса, разразившегося в 1956 году в ряде стран ЦВЕ.

Список литературы Политика СССР в рамках восточного блока на примере Венгерской Народной Республики

- Mendras M. Policy Outside and Politics Inside [Электронный ресурс] In: Brown A. (eds) Political Leadership in the Soviet Union. St. Antony's. Palgrave Macmillan, London, 1989. - Режим доступа: https://doi.org/10.1007/978-1-349-20262-1_5.

- Corley F. Nikita Khrushchev and Renewed Persecution 1953-64 [Электронный ресурс] In: Religion in the Soviet Union. Palgrave Macmillan, London, 1996. - Режим доступа: https://doi.org/10.1057/9780230390041_7.

- Grant J. Hungarian revolution 1956, forty years on // In Defense of Marxism. - 23 June, 2002. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https ://www. marxist. com/hungarian-revolution-1956-forty-years-o n. htm

- Hutchinson P. Hungary 1956 and the Political Revolution // In Defense of Marxism. - 31 October, 1986. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.marxist.com/hungary-1956-political-revolution. htm

- Hutchinson P. Hungary 1956 and the Political Revolution // In Defense of Marxism. - 31 October, 1986. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.marxist.com/hungary-1956-political-revolution. htm

- Советский Союз и венгерский кризис 1956 года [Текст] : документы / РАН. Ин-т славяноведения, Венгерская АН, Ин-т истории и др. ; редкол.: Т. М. Исламов (отв. ред.), И. Вида (отв. ред.) и др. - Москва : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 1998. - С. 265-267.

- Советский Союз, Франция и международные кризисы пятидесятых годов XX века : [сборник научных статей] / Моск. гос. ин-т междунар. отношений (унт) МИД России, Каф. междунар. отношений и внеш. политики России; [отв. ред. М. М. Наринский, Вайс М.; пер. с фр. А. Л. Семенов]. - Москва : МГИМО-Университет, 2005. - С. 74-77.

- Советский Союз и венгерский кризис 1956 года [Текст] : документы / РАН. Ин-т славяноведения, Венгерская АН, Ин-т истории и др. ; редкол.: Т. М. Исламов (отв. ред.), И. Вида (отв. ред.) и др. - Москва : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 1998. - С. 271-272.

- Ижак Л. Политическая история Венгрии, 1944-1990. - Москва : Ин-т российской истории, 2006 (М. : ИЦ Ин-та российской истории РАН). - С. 212-213.

- New York Times, September 20, 1955; Dept. of State, OIR, Soviet Affairs, April 1955 and July 1955 // A National Security Archive Electronic Briefing Book. Edited by Malcolm Byrne. - November 4, 2002. [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEB B76/doc1.pdf

- Байков В.С. 1956. Венгрия глазами очевидца / Российская акад. наук, Ин-т славяноведения. - М.: Санкт-Петербург : Нестор-История, 2016. - С. 79.

- Transformation of the Hungarian economy. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.rev.hu/history_of_45/tanulm_gazd/gazd_e.htm