"Полубайдана" казахского воина из Карагандинского областного историко-краеведческого музея

Автор: Бобров Леонид Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 5 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучен кольчатый панцирь, хранящийся в Карагандинском областном историко-краеведческом музее Республики Казахстан (инв. № 3574). Панцирь скроен в виде «рубахи» с рукавами ниже локтя, коротким подолом, нагрудным и подольными разрезами. Основная часть полотна сплетена из плоских и уплощенных клепаных и сварных колец круглой формы. Подмышечная часть панциря с целью повышения его эластичности выполнена из овальных колец. При изготовлении доспеха использована комбинированная система крепления. Большая часть клепаных колец соединена с помощью шипа, другие - с помощью гвоздя. Ряды клепаных колец, перемежаются рядами сварных. Первоначально панцирь был атрибутирован как «кольчуга». Анализ конструкции и системы оформления колец позволил отнести рассматриваемый доспех к категории «полубайдан» и датировать XVII - началом XIX в. Наиболее вероятно, что данный экземпляр корпусной брони изготовлен среднеазиатскими мастерами. Впоследствии панцирь был приобретен состоятельным кочевником из Северного Казахстана и использовался в ходе боевых действий (на поверхности доспеха фиксируются следы воздействия оружия противника). Вплоть до начала XX в. хранился в качестве родовой или семейной реликвии у представителей рода Конуровых. Ближайшие аналоги хранятся в музейных и частных собраниях Узбекистана и Казахстана.

Средняя азия, казахстан, казахи, защитное вооружение, кольчуга, "байдана", "полубайдана"

Короткий адрес: https://sciup.org/147219590

IDR: 147219590 | УДК: 903.22

Текст научной статьи "Полубайдана" казахского воина из Карагандинского областного историко-краеведческого музея

На протяжении многих столетий панцири, сплетенные из железных колец, оставались основной разновидностью корпусных металлических доспехов воинов Европы, Северной Африки, Западной, Средней и Южной Азии. Однако если европейские кольчуги исследуются давно и плодотворно, то их восточные аналоги изучены значительно меньше. Поэтому актуальным направлением современных археологических, военно-исторических и оружиеведческих исследований является формирование базы данных, содержащей сведения об особенностях конструкции и системы оформления кольчатых доспехов различных регионов Азии в поздней Древности, Средневековье и раннем Новом времени. Создание подобной базы данных существенно облегчит процесс датировки и атрибуции кольчуг, «пансырей» и «байдан» из числа случайных находок и старых оружейных арсеналов, а также позволит уточнить детали эволюции кольчатой структуры бронирования в паноплии азиатских народов рассматриваемых исторических периодов. Для ученых стран СНГ особое значение имеют кольчатые панцири тюркоязычных кочевников Западного и Восточного Дашт-и Кипчак XV–XIX вв., для которых подобная разновидность доспехов являлась доминирующим типом металлической корпусной брони.

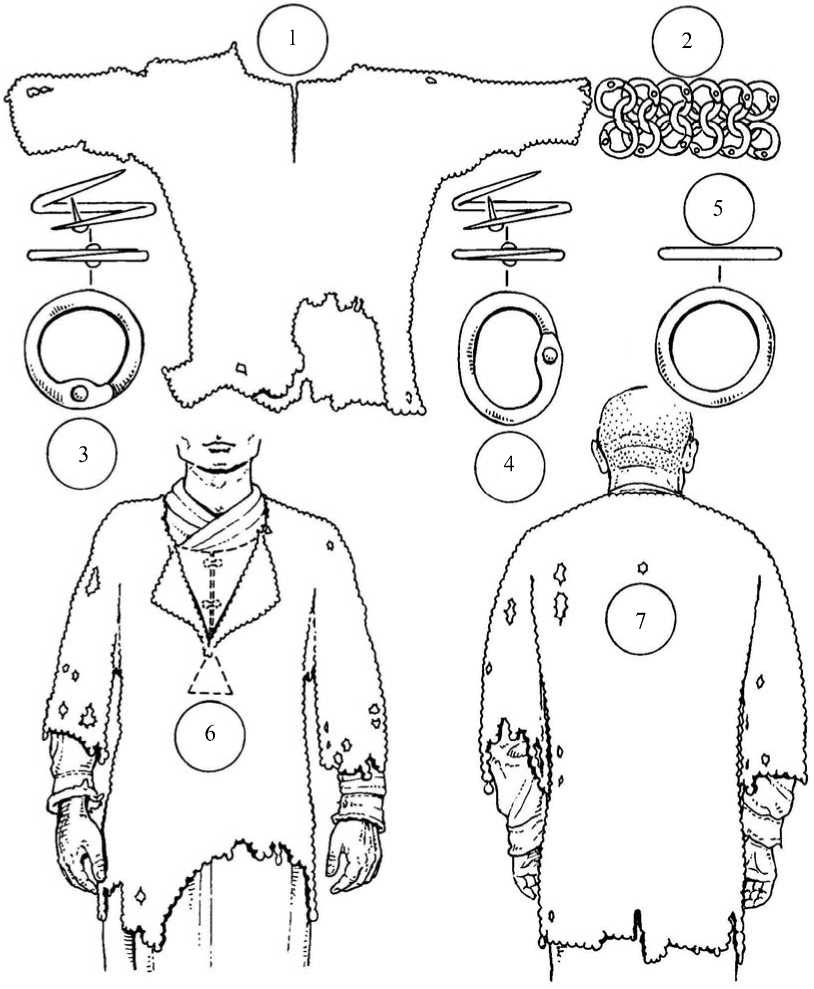

В фондах Карагандинского областного историко-краеведческого музея хранится богатая коллекция предметов наступательного и защитного вооружения номадов Центральной Азии позднего Средневековья и раннего Нового времени. Видное место в ней занимает кольчатый панцирь (КОИКМ, инв. № 3574) (см. рисунок). Поскольку ранее данный экземпляр защитного вооружения не становился объектом специального научного исследования, целью настоящей статьи является введение информации о нем в научный оборот. Задачи статьи: дать подробное описание конструкции, зафиксировать особенности покроя, а также уточнить датировку и атрибуцию данного доспеха 1. Подробное изучение рассматриваемого панциря позволит решить часть вопросов, связанных с особенностями формирования комплекса защитного вооружения, спецификой изготовления, боевого применения, а также эволюции кольчатых доспехов кочевников Казахстана рассматриваемого исторического периода.

Панцирь № 3574 из КОИКМ сплетен из железных колец различных форм и размеров (см. рисунок, 3–5 ). Численно преобладают круглые уплощенные в сечении клепаные (см. рис., 3 ) и сварные кольца (см. рисунок, 5 ), из которых выполнена нагрудная и наспинная части панциря, подол и часть рукавов. Подмышечная часть доспеха сплетена из колец овальной формы (см. рисунок, 4 ). Такие нестандартные кольца повышали эластичность панциря и позволяли воину свободно действовать руками, в том числе совершать резкие маховые движения в ходе рукопашной схватки. При сборке основной части доспеха использовано «одинарное» плетение, при котором в кольцо вставлено четыре соседних (см. рисунок, 2 ). Треугольный участок под нагрудным разрезом имеет двойной слой кольчатой брони (см. рисунок, 6 ).

Клепаные кольца соединены шипами или (значительно реже) гвоздями (см. рисунок, 3), на некоторых кольцах гвозди и шипы утеряны. На большей части панцирного полотна ряды клепаных колец перемежаются рядами сварных (см. рисунок, 2, 5). Подобный прием существенно облегчал работу мастера и повышал скорость изготовления доспеха. Размер клепаных и сварных колец варьируется в зависимости от их местоположения в составе панциря. Из самых больших и массивных (диаметром 1,7–1,8 см) сплетена нагрудная часть, рукава изготовлены из колец меньшего диаметра (1,5– 1,6 см). Самые мелкие кольца (1,3–1,4 см в диаметре) использованы при плетении панцирного подола.

Интересен покрой рассматриваемого кольчатого доспеха. Он скроен в виде «рубахи» с длинными рукавами и подолом (см. рисунок, 6 , 7 ) общей длиной 67,0 см. Ширина (с рукавами) 120,0 см, в груди 56,0, в талии 47,0 см, в подоле 50,0 см. Длина правого рукава 32,0 см при ширине 18,0 см. Длина левого рукава 34,0 см при ширине 15,2 см. Панцирь снабжен широким вырезом для головы и шеи, а также нагрудным (глубина 15,0 см) и подольными разрезами (передний 18,0 см, крестцовый 5,0 см). Нагрудный разрез не имеет подполка. По всей видимости, он стягивался и фиксировался в застегнутом положении с помощью кожаных ремешков или металлических крючков (см. рисунок, 6 ).

При росте воина 155–175 см панцирь прикрывал его корпус, плечи, верхнюю часть бедра, а также руки ниже локтя (см. рисунок, 6 , 7 ). Нагрудный и подольные разрезы служили для облегчения одевания кольчужной «рубахи», а подольные еще и обеспечивали более комфортное пребывание всадника в седле. Благодаря подобному покрою панцирь надевался воином без посторонней помощи. Под кольчугой, вероятно, носился халат или стеганый поддоспеш-ник. Не исключено, что к верхней части панцирной «рубахи» мог крепиться пристяжной стоячий воротник. Вертикальное положение воротнику могли обеспечивать кожаные ремешки, пропущенные через ряды железных колец. Подобный жесткий стоячий воротник защищал горло и шею воина от рубяще-режущих сабельных ударов.

Кольчатое полотно «рубахи» повреждено, удалены его сегменты с левой передней полы и локтевой части левого рукава панциря (см. рисунок, 6 , 7 ). Утеряны группы

«Полубайдана» из собрания КОИКМ: 1 – вид спереди; 2 – принцип плетения колец; 3 – круглое кольцо, скрепленное гвоздем; 4 – овальное кольцо, скрепленное гвоздем (из подмышечной части панциря); 5 – сварное кольцо; 6 , 7 – покрой «полубайданы» (вид спереди и сзади соответственно) (без масштаба)

колец по краю рукавов и подола. Фиксируются «пробоины» на нагрудной и наспинной части доспеха (см. рисунок, 6, 7). Некоторые кольца вокруг разрезов и «пробоин» имеют характерные механические повреждения (погнутости в одной или нескольких плоскостях, а также глубокие рубленые насечки на поверхности). Возможно, повреждения кольчужного полотна были связаны с действием рубяще-режущего или ударно-рубящего оружия: сабли, палаша, топора и пр., либо разрывы и «пробоины» были сделаны ружейной пулей или узким пером бронебойной пики. Часть колец панциря имеют заметные вмятины, а некоторые и вовсе согнуты пополам и надрублены. Такие повреждения характерны для кольчужных доспехов, испытавших воздействие со стороны наконечников стрел, имевших рабочую часть в диапазоне от 0,4 до 1,0 см. Экспериментальные испытания панцирей подобного типа показали, что они, в целом, хорошо держат рубящий удар сабли или палаша, а также стрел с небронебойными наконечниками. Опасность для воина, защищенного кольчатой броней, представляет мощный колющий удар пики с узким граненым пером.

Сотрудники КОИКМ определили рассматриваемый панцирь, как «кольчугу (“сауыт”) из металлических колец». Согласно их данным она была приобретена в 1924 г. в Акмолинске у гражданина Тунгатарова и передана в Акмолинское музейное собрание. Работникам музея удалось установить, что кольчатый доспех первоначально хранился в роде Конуровых, представитель которого Конур-Кульджа Хадаймендин (Ага Султан Конур Кульджи Кудаймендин) с 1832 г. являлся старшим султаном Акмолинского округа.

Данные письменных источников подтверждают факты использования воинами Казахстана и Средней Азии середины XIX в. кольчатых панцирей [Терентьев, 1906. С. 229, 239, 257, 280, 294, 382]. Однако маловероятно, что доспех из КОИКМ являлся боевым панцирем Конур-Кульджи Хадаймендина. Несмотря на то что султан имел воинский чин подполковника (с 1833 г.) и полковника (с 1840 г.) вплоть до 1848 г. (когда ему исполнилось 54 года), в масштабных боевых действиях он не участвовал. В то же время полотно доспеха из КОИКМ несет следы повреждений, нанесенных оружием противника, что заставляет усомниться в принадлежности кольчужной «рубахи» к боевому снаряжению султана. Более вероятно, что рассматриваемый панцирь хранился в роде Конуровых как семейная реликвия и принадлежал одному из выдающихся предков (батыров?) данного рода. Подобная практика превращения предметов вооружения в семейный или родовой оберег, передаваемый от отца к сыну, сохранилась в казахском обществе вплоть до этнографической современности [Ахметжан, 2007. С. 144].

Типологический анализ данного панциря позволяет уточнить его атрибуцию, а также наиболее вероятное время и место изготовления.

Важнейшим признаком кольчатого доспеха является форма и система соединения составляющих его колец. В данном случае как клепаные, так и сварные кольца имеют уплощенное (местами практически плоское) сечение, что позволяет атрибутировать рас- сматриваемый кольчатый доспех, как «по-лубайдану» с комбинированной системой плетения (соединение клепаных колец на гвоздь и на шип).

Согласно одной из версий, название «байдана» происходит от названия растения бадана, корни которого представляют собой круглые луковицы, т. е. размер колец доспеха уподоблялся корню растения [Ахметжан, 2007. С. 26, 30]. «Полубайданами» в российском оружиеведении традиционно именуются укороченные варианты «байдан» или доспехи, сплетенные не только из плоских, но и из уплощенных колец меньшего диаметра [Гордеев, 1954. С. 95].

В русском комплексе вооружения «бай-даны» и «полубайданы» встречаются достаточно редко. В целом, они более характерны для паноплии народов мусульманского Востока XV–XVIII вв. [Государева Оружейная палата, 2002. С. 84, 316; Ахметжан, 2009. С. 26, 30]. В позднем Средневековье и раннем Новом времени одним из центров производства кольчатых панцирей (в том числе «байдан» и «полубайдан») были города Ма-вераннахра, откуда эта разновидность кольчатого доспеха импортировалась в земли тюркских номадов Центральной Азии – казахов, киргизов, каракалпаков и др. В настоящее время нами собраны сведения о 29 «байданах» и «полубайданах», происходящих с территории рассматриваемого региона.

Ближайшим аналогом «полубайданы» из КОИКМ являются кольчатые панцири из собрания ЦГМРК (№ 2109) и из числа случайных находок с территории Джизак-ской области Республики Узбекистан. Панцирь из ЦГМРК сплетен из уплощенных и плоских колец, соединенных шипом (диаметр 1,5–1,6 см). Некоторые из колец имеют овальную форму, как и на «полубайдане» из КОИКМ. Размеры доспеха из ЦГМРК также весьма близки к рассматриваемому панцирю: общая длина 75,0 см, ширина (с рукавами) 120,0 см, в талии 63,0 см, ширина рукавов 25,0 см. Главное отличие заключается в наличии у «полубайданы» из ЦГМРК пристяжного стоячего кольчужного воротника, который отсутствует на экземпляре из КОИКМ. Панцирь из Джизакской области Республики Узбекистан имеет значительные повреждения (разорвана нагрудная часть, утеряна часть подола и левого рукава), однако все его основные параметры практиче- ски в точности соответствуют «полубайда-не» из КОИКМ. Панцирь сплетен из уплощенных и плоских колец соединенных на шип и на гвоздь (диаметр 1,3–1,8 см). Кольца из подмышечной части панциря имеют овальную форму. Общая длина 68,0 см, ширина (с рукавами) около 120,0 см, в талии 62,0 см, ширина правого рукава 18,9 см.

Наряду с описанными выше «полубайда-нами» схожий покрой и систему оформления колец имеют еще девять кольчатых доспехов, хранящихся в музейных собраниях Узбекистана и Казахстана. Они сплетены из уплощенных и (или) плоских колец круглой и овальной формы диаметром 1,2– 1,8 см. Скроены в виде «рубах» с коротким подолом, рукавами до локтя или середины предплечья, снабжены нагрудным разрезом с подполком или без него. Большинство «байдан» и «полубайдан» рассматриваемой серии были изготовлены в городских центрах Средней Азии в XVII – первой половине XIX в. Вероятно, самым поздним панцирем серии является «байдана» второй половины XVIII – первой половины XIX в., принадлежавшая султану-правителю Средней части киргиз (казахов) Оренбургского края Арыстану Джантюрину. Данная «бай-дана» набрана из клепанных на гвоздь овальных колец диаметром 1,5 см [Ахмет-жан, 2009. С. 28–29].

Панцири, сплетенные из плоских колец, пользовались популярностью среди кочевников Казахстана позднего Средневековья и раннего Нового времени, что нашло отражение в казахском фольклоре [Там же. С. 24; Кушкумбаев, 2001. С. 78]. Можно предположить, что некоторые кольчатые панцири (в том числе «байданы» и «полу-байданы») могли изготавливаться собственно казахскими оружейниками. Однако дан- ный вопрос требует дополнительного изучения.

Подводя итог, отметим, что большинство аналогов «полубайданы» из КОИКМ происходят с территории Узбекистана и Казахстана и датируются поздним Средневековьем и ранним Новым временем. Особенности конструкции, системы оформления и соединения колец, а также покрой рассматриваемого панциря позволяют датировать его XVII – началом XIX в. Вероятно, «полубай-дана» из КОИКМ была изготовлена среднеазиатским оружейником, приобретена состоятельным кочевником из Северного Казахстана, использовалась в ходе боевых действий, а затем длительное время хранилась у представителей рода Конуровых в качестве родовой или семейной реликвии.

Список литературы "Полубайдана" казахского воина из Карагандинского областного историко-краеведческого музея

- Ахметжан К. С. Этнография традиционного вооружения казахов. Алматы: Алматыкитап, 2007. 216 с.

- Ахметжан К. С. Кольчужные доспехи казахов из коллекции ЦГМ РК // Тр. Центрального Музея. Алматы: Балалар едебиетi, 2009. С. 20-32.

- Гордеев Н. В. Русский оборонительный доспех // Государственная оружейная палата Московского Кремля. М.: Наука, 1954. С. 61-114.

- Государева Оружейная палата. СПб.: Атлант, 2002. 408 с.

- Кушкумбаев А. К. Военное дело казахов в XVII-XVIII веках. Алматы: Дайк-Пресс, 2001. 172 с.

- Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. С картами и планами. СПб., 1906. Т. 1. 510 с.