Получение белковых концентратов из продуктов переработки масличного сырья

Автор: Меренкова С.П., Калинина И.В., Грачев С.А.

Рубрика: Пищевые ингредиенты, сырье и материалы

Статья в выпуске: 3 т.13, 2025 года.

Бесплатный доступ

Целью настоящего исследования стала оценка возможности получения белковых концентратов из жмыха масличных культур с использованием процессов ферментативного гидролиза. Белок является одним из наиболее дефицитных нутриентов, нехватка которого в рационе питания человека может иметь крайне негативные последствия для организма. Согласно отчету ВОЗ, более 58 % населения планеты испытывают нехватку белка. Необходимость обеспечения населения белковыми компонентами приобретает особую значимость и привлекает все больше внимания исследователей в этой области. Важной задачей для решения этой проблемы является расширение сырьевой базы, поиск новых технологических приемов, позволяющих реализовать принципы биоэкономики замкнутого цикла и обеспечивать достаточную степень эффективности технологии получения белковых препаратов. В этом ключе особый интерес представляет использование ресурсосберегающих технологий и вторичных сырьевых ресурсов. Объектами настоящего исследования являлись образцы жмыха масличных культур, полученных после холодного прессования подсолнечника, конопли и льна. Получение белковых препаратов базировалось на использовании двух технологических подходов: солевая экстракция и ферментативный гидролиз с применением комплекса ферментов (Целлолюкс А + Глюкаваморин). Представлены результаты оценки химического состава исследуемых жмыхов, установлено, что наиболее высоким содержанием белка отличается жмых конопляный (33,3 ± 0,4 %). Полученные результаты показали эффективность использования ферментативного гидролиза для увеличения выхода белка в сравнении с солевой экстракцией. Так, выход белка из жмыха подсолнечника увеличился на 33,1 %, из жмыха конопли – на 24,8 %, из жмыха льна – на 36,5 %. Исследование функционально-технологических свойств белковых препаратов показало более высокие значения оцениваемых показателей для белковых препаратов, полученных с применением ферментативного гидролиза.

Жмых масличных культур, экстракция, ферментация, белковые концентраты

Короткий адрес: https://sciup.org/147251681

IDR: 147251681 | УДК: 664.8.038+663 | DOI: 10.14529/food250302

Текст научной статьи Получение белковых концентратов из продуктов переработки масличного сырья

Производство пищевых ингредиентов является одним из основных направлений развития пищевой и перерабатывающей промышленности согласно Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года и федеральных программ «Федеральная научнотехническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы»; «Программа развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2025 года» [1–3, 5].

На текущей момент наблюдается стремительный рост спроса на растительные белковые ингредиенты. Использование белковых ингредиентов широко распространено во многих областях пищевой промышленности. Например, только за 2017 год их использование выросло на 41 % [5, 6–9]. Потребность в бел- ковых ингредиентах растет и за счет увеличения спроса на продукты спортивного, детского и лечебного питания. Так, по прогнозам экспертных организаций сегмент белковых продуктов питания для спортсменов к 2028 г. достигнет более 20 млн долл.

Основным поставщиком сырья для получения белковых ингредиентов на сегодняшний день в России является молочная промышленности. Из молока вырабатывают концентраты и изоляты молочного белка, мицеллярный казеин, нативный сывороточный белок и т. д. Среди растительных ингредиентов лидером является соя [4, 8–12].

Вместе с тем для преодоления существующей проблемы дефицита белковых препаратов остро стоит задача как расширения сырьевой базы, так и поиска новых техноло- гических решений для развития отрасли получения белковых ингредиентов. Одним из перспективных направлений может стать использование ресурсосберегающих технологий переработки жмыхов масличных культур.

Жмых и шрот представляют собой побочные продукты производства растительного масла, которые образуются в больших количествах и преимущественно используются в качестве корма для скота. Вместе с тем, эти продукты содержат значительное количество ценного белка, который может быть использован для пищевой промышленности. Рост посевных площадей и урожая масличных культур, наблюдаемый в последние годы в России, только усиливает актуальность обозначенного направления. По прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне 2025–2026 урожай масличных культур в России может составить 33 млн тонн [8, 9, 13–16].

Для развития технологий глубокой переработки масличных культур, позволяющей наряду с растительным маслом получать и качественные белковые препараты, необходим поиск эффективных устойчивых технологий, что и определяет цель настоящего исследования.

Цель работы – разработка биотехнологии получения белковых концентратов из вторичных продуктов переработки масличных культур (жмыха подсолнечника, конопли и льна) с применением процессов ферментации.

Объектами исследования являлись образцы жмыха подсолнечника, конопли и льна, которые были получены после производства масла методом холодного прессования. Жмых измельчали и просеивали через сито с диаметром отверстий 50 мкм. Далее жмых обезжиривали гексаном (пропорция 1:10 в течение 4 часов) с последующей промывкой и фильтрацией.

Была проведена оценка химического состава полученных образцов жмыха с учетом номенклатуры показателей: массовая доля жира, массовая доля белка, массовая доля углеводов, массовая доля пищевых волокон, массовая доля золы. Для определения указанных показателей были использованы стандартные методы анализа.

Из образцов жмыха были получены белковые препараты с использованием двух технологических подходов: солевой экстракции и ферментации с применением комплекса ферментов Целлолюкс А + Глюкаваморин.

Краткое описание методов представлено ниже.

Экстракция белка солевым методом. Экстрагирование проводили 0,7 M раствором NaCl в гидромодуле 1:10 при температуре 40– 45 °C в течение 2 ч. Устанавливали уровень pH = 8,5–9,0 в зависимости от вида растительного жмыха. Полученный экстракт использовали для отделения осадка центрифугированием в течение 6 мин при скорости 4000 об/мин. Затем отбирали надосадочную жидкость и проводили осаждение белка с помощью 10 % раствора HCl при установленном уровне pH в зависимости от изоэлектрической точки белка (PI). Коагулированный белок отделяли повторным центрифугированием при режимах: 6 мин при 4000 об/мин. Надосадочную жидкость удаляли, далее белковую пасту подвергли промывке водой, сушке при температуре 55 °C.

Ферментативный гидролиз. Использовали амилоферментный комплекс (Целлолюкс А + Глюкаваморин). Ферментативную экстракцию белка осуществляли в следующих условиях: гидромодуль 1:10, pH = 4,4–4,7, количество вносимого ферментного комплекса – 500

мг/100 г жмыха. Гидролиз проводили 3 часа при температуре 55 °C при постоянном перемешивании (150 об/мин). Осаждение белка проводили тем же способом, что и при солевой экстракции.

Для полученных образцов белковых препаратов была применена кодировка, представленная в табл. 1.

Для всех образов белковых препаратов были определены показатели, характеризующие функционально-технологические свойства белков как пищевых ингредиентов:

- водоудерживающая способность (вус), % - жироудерживающая способность (жус), % - пенообразующая способность (по), % - эмульгирующая способность (эс), % - стабильность эмульсии (сэ), %.

Влагосвязывающую способность определяли путем расчета количества добавленной воды, при котором не наблюдается отделение водной фазы из 1 г белкового продукта в процессе испытания.

Жиросвязывающую способность определяли весовым методом, устанавливая количество масла, поглощенного 1 г белкового продукта.

Таблица 1

Коды и характеристика образцов белковых препаратов в зависимости от применяемого жмыха и способа получения

|

Код образца белкового концентрата |

Жмых для экстрагирования |

Технология выделения белка |

|

БК 1 |

Конопляный |

Солевая экстракция |

|

БЛ 1 |

Льняной |

Солевая экстракция |

|

БП 1 |

Подсолнечный |

Солевая экстракция |

|

БК 1Ф |

Конопляный |

Ферментативный гидролиз |

|

БЛ 1Ф |

Льняной |

Ферментативный гидролиз |

|

БП 1Ф |

Подсолнечный |

Ферментативный гидролиз |

Пенообразующую способность определяли путем оценки высоты пены, образующейся после гомогенизации белкового продукта.

Эмульгирующую способность оценивали путем определения количества жировой фракции, удерживаемой 1 г белкового продукта при центрифугировании.

Стабильность полученной эмульсии оценивали, используя термическое воздействие и центрифугирование. Рассчитывали процент выделившегося масла.

Жмыхи из семян масличных культур – богатый источник белка, углеводов, минеральных веществ и пищевых волокон. Ранее основным направлением использования жмыхов являлось добавление его в кормовые рационы животных. Однако дефицит белка, все более обостряющийся в последние годы, заставил искать новые сырьевые источники для получения белковых ингредиентов, применимых в технологиях пищевых производств. Использование жмыхов в качестве источника белка стало перспективным направлением, которое позволяет комплексно решить проблему рациональной утилизации органических отходов и дефицита белка. Наиболее популярным стала переработка жмыха сои, однако в последнее время все большее внимание привлекают менее популярные культуры масличных, в том числе конопляные, льняные [6, 17–20].

Важным этапом оценки целесообразности переработки жмыха является исследование его исходного химического состава, в том числе потенциальное количество белка. Ре- зультаты оценки химического состава исследуемых образцов жмыха по ключевым нутриентам представлены в табл. 2.

Данные табл. 2 позволяют установить, что наибольшее содержание белка отмечено в конопляном жмыхе, около 33 % белка, а наименьшее количество в подсолнечном жмыхе – 26,5 %. Содержание углеводов в разных видах растительного жмыха колебалось от 41 до 46 %, часть из которых представлена пищевыми волокнами (19,0–28,4 %). Высокое содержание белка и пищевых волокон в жмыхе обусловлено их высоким содержанием в семенах конопли, льна и подсолнечника. При этом содержание основных макронутриентов может колебаться в зависимости от сорта культуры, условий произрастания, параметров процесса извлечения жира и других факторов.

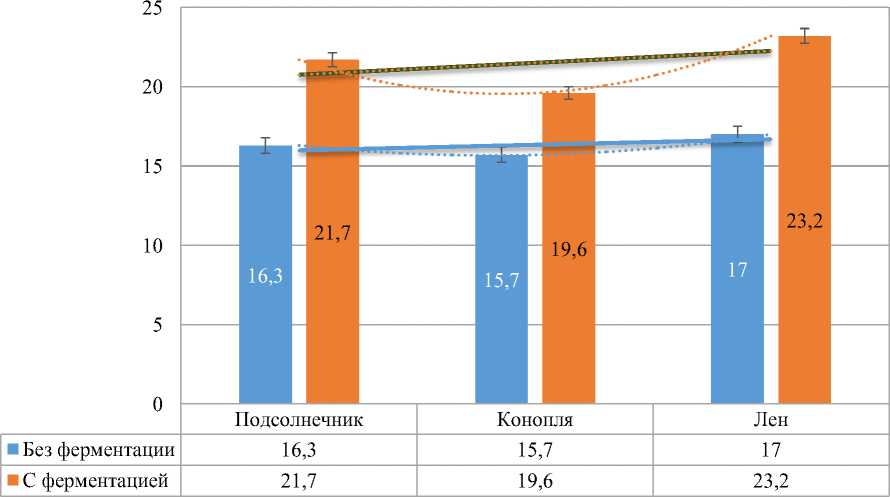

Сравнение двух технологических подходов по эффективности извлечения белка из жмыха составляет ключевую задачу настоящего исследования. Результаты представлены на рисунке.

Выход белка с использованием метода солевой экстракции в зависимости от вида жмыха варьировался в диапазоне 15,7–17 %. При использовании ферментативного гидролиза удалось добиться выхода белка в диапазоне 19,6–23,2 %, что, вероятно, обусловлено разрушающим действием ферментов на растительные клетки и, как следствие, увеличением растворимой фракции белка. Таким образом, применение ферментации при получении белка из вторичного сырья масличных культур увеличивает выход белка: для жмыха подсолнечника на 33,1 %, конопли – на 24,8 %, льна – на 36,5 %.

Таблица 2

Химический состав исследуемых образцов жмыха

|

Наименование жмыха |

Массовая доля белка, % |

Массовая доля жира, % |

Массовая доля клетчатки, % |

Массовая доля углеводов, в том числе пищевых волокон, % |

Массовая доля золы, % |

|

Конопляный |

33,3 ± 0,4 |

11,5 ± 0,7 |

26,0 ± 0,2 |

41,0 ± 0,1 |

8,0 ± 0,4 |

|

Льняной |

28,2 ± 0,5 |

9,8 ± 0,3 |

19,0 ± 0,6 |

46,0 ± 0,4 |

6,0 ± 0,7 |

|

Подсолнечный |

26,5 ± 0,3 |

10,5 ± 0,5 |

28,4 ± 0,9 |

44,0 ± 0,3 |

10,0 ± 0,5 |

^н Без ферментации ^н С ферментацией

Полиномиальная (С ферментацией) Линейная (С ферментацией)

Результаты оценки выхода белка из жмыха масличных культур

Наибольший выход белка, независимо от используемого метода, был установлен для подсолнечного жмыха, что, вероятно, обусловлено наиболее высоким содержанием в нем солерастворимой белковой фракции.

Полученные результаты указывают на необходимость поиска технологических подходов, нацеленных на повышение эффективности извлечения белковой фракции из жмыха. Однако, наряду с количественными показателями, важную роль имеют качественные характеристики извлекаемых белков. Функционально-технологические требования к белкам как пищевым ингредиентам, в первую очередь, связаны с их способностью эффек- тивно взаимодействовать с водными растворами и маслами, пенообразованием. Результаты исследования функционально-технологических свойств полученных нами белковых концентратов представлены в табл. 3.

При анализе функционально-технологических свойств было доказано, что полученные белковые концентраты характеризуются приемлемым уровнем жироудерживающей, водоудерживающей и пенообразующей способности. Было установлено, что уровень рН среды оказывает значительное влияние на функциональные свойства белков, – чем более удалено значение реакции среды от изоэлектрической точки белков, тем активнее прояв- ляются данные свойства. При значении рН = 11,0 уровни ВУС колебались в пределах 183,0–284,0 %, ЖУС 120–160 %. Причем значения в большей степени увеличивались для образцов, полученных методом ферментации. При нейтральном уровне рН 7,0 значения ВУС колебались в пределах 95,0–149,0 % и ЖУС 115,0–128,0 %, что соответствует наиболее высокой растворимости белков масличных культур при уровне рН = 10,0–11,0.

Наиболее высокие показатели ФТС установлены для концентратов белка из льняного и конопляного жмыха, что может быть связано с глобулярной структурой белков в составе компонента и более открытыми для взаимодействия с молекулами воды или жира карбоксильными и гидроксильными группами.

Влагоудерживающая и жироудерживающая способности имеют важное технологическое значение в пищевой промышленности, определяя текстуру продукта и существенно влияя на его вкус и органолептические свойства.

В табл. 4 представлены результаты исследования эмульгирующей способности белковых концентратов и стабильности полученных эмульсий.

Эмульсии придают пищевым продуктам определенные свойства, такие как желаемый внешний вид, текстура, вкусовые ощущения. Кроме того, эмульсии являются широко используемым средством для инкапсуляции и доставки биоактивных соединений. Эмульгирующая способность и стабильность эмульсии концентратов растительного белка значительно возрастали с увеличением значения pH. Так, при рН = 11, эмульгирующая способность конопляного и льняного белка при ферментативной экстракции составила 50,0 и 46,0 % соответственно, тогда как при рН = 7,0 – 30,8 и 25,5 % соответственно. Ферментативной гидролиз оказал положительное влияние на эмульгирующие свойства белка, что воз-

Таблица 3

Результаты исследования функционально-технологических свойств белковых концентратов

|

Код образца |

Жироудерживающая способность (ЖУС), % |

Водоудерживающая способность (ВУС), % |

Пенообразующая способность (ПО), % |

|||

|

pH 7,0 |

pH 11,0 |

pH 7,0 |

pH 11,0 |

pH 7,0 |

pH 11,0 |

|

|

БК 1 |

98,0 ± 0,4 |

145,0 ± 0,6 |

128,0 ± 0,8 |

189,0 ± 0,5 |

28,0 ± 0,3 |

52,0 ± 0,4 |

|

БЛ 1 |

104,0 ± 0,2 |

135,0 ± 0,3 |

124,0 ± 0,5 |

183,0 ± 0,9 |

30,5 ± 0,7 |

60,0 ± 0,6 |

|

БП 1 |

95,0 ± 0,7 |

120,0 ± 0,4 |

115,0 ± 0,6 |

184,0 ± 0,2 |

24,5 ± 0,6 |

38,0 ± 0,8 |

|

БК 1 Ф |

125,0 ± 0,4 |

160,0 ± 0,6 |

135,0 ± 0,8 |

262,0 ± 0,5 |

27,5 ± 0,3 |

64,0 ± 0,4 |

|

БЛ 1 Ф |

128,0,2 |

155,0 ± 0,3 |

149,0 ± 0,5 |

284,0 ± 0,9 |

34,0 ± 0,7 |

65,0 ± 0,6 |

|

БП 1 Ф |

113,0 ± 0,7 |

130,5 ± 0,4 |

120,0 ± 0,6 |

229,0 ± 0,2 |

26,0 ± 0,6 |

42,0 ± 0,8 |

Таблица 4

Результаты исследования эмульгирующей способности белковых концентратов

Существует прямая связь между эмульгирующей способностью и растворимостью белка: наибольшая эмульгирующая способность отмечена при щелочных значениях рН, в которых белок демонстрирует более высокую растворимость. Высокая эмульгирующая способность при pH = 11 указывала на то, что более высокое содержание растворенного белка привело к эффективной адсорбции его на границе раздела вода – масло. В целом, концентраты конопляного и льняного белка показали хорошую эмульгирующую способность и стабильность, что подчеркивает их потенциальное применение в пищевой промышленности.

Расчет критерия Пирсона позволяет оценить степень корреляционной связи между показателями, характеризующими функционально-технологические свойства и массовой долей белка в концентратах (табл. 5).

корреляции для показателей: пенообразующая способность и эмульгирующая способность – корреляционная связь для них является статистически незначимой, так как рассчитанное значение менее t крит .

В результате экспериментальных исследований нами установлено, что как солевое экстрагирование, так и ферментативный гидролиз позволяют извлекать белковую фракцию из жмыхов масличных культур. Однако применение в технологии ферментативного комплекса позволяет увеличить выход беловых компонентов на 8,3–11,7 % в сравнении с солевой экстракцией.

Полученные белковые концентраты отличались высокими функциональными свойствами, что определяет существенный потенциал их дальнейшего использования как для продуктов функционального и специализированного назначения, так и в качестве компонента продуктов общего назначения. Данная

Таблица 5

Корреляционная зависимость для показателей функционально-технологических свойств белковых концентратов

|

Массовая доля белка |

Коэффициент корреляции Пирсона для показателей |

||||

|

ЖУС |

ВУС |

ПОС |

ЭС |

СЭ |

|

|

Коэффициент корреляции (r) |

0,996 |

0,793 |

0,960 |

0,986 |

0,275 |

|

Уровень достоверности ( ) |

13,243*** |

13,837*** |

3,329* |

2,919* |

7,596** |

*p ≤ 0,10; ** p ≤ 0,05; *** p ≤ 0,01

Установлена положительная линейная зависимость между анализируемыми показателями: массовая доля белка в концентратах и их функционально-технологическими свойствами.

Данная корреляционная связь является статистически значимой, кроме коэффициента разработка глобально направлена на решение проблемы импортозамещения пищевых ингредиентов в России и обеспечения технологического лидерства отечественных производителей.