Полые изображения животных (по материалам верхнеобской культуры Новосибирского Приобья)

Автор: Троицкая Т.Н., Савин А.Н., Солодская О.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (32), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522624

IDR: 14522624 | УДК: 903.2

Текст статьи Полые изображения животных (по материалам верхнеобской культуры Новосибирского Приобья)

В V–VIII вв. н.э. на севере лесостепной полосы и на юге тайги Урала и Западной Сибири складывается уникальная художественная традиция бронзового литья, получившая название “урало-сибирский звериный стиль”. Внимание исследователей к изучению этого феномена приковано уже более 100 лет. За этот период накоплен обширный материал, подробно изучены стилистические особенности и семантика предметов, выполненных в урало-сибирском стиле. Специалисты, изучавшие предметы урало-сибирского звериного стиля, как правило, рассматривали особенности технологии изготовления; подробный технологический анализ проведен для сравнительно небольшой группы изделий.

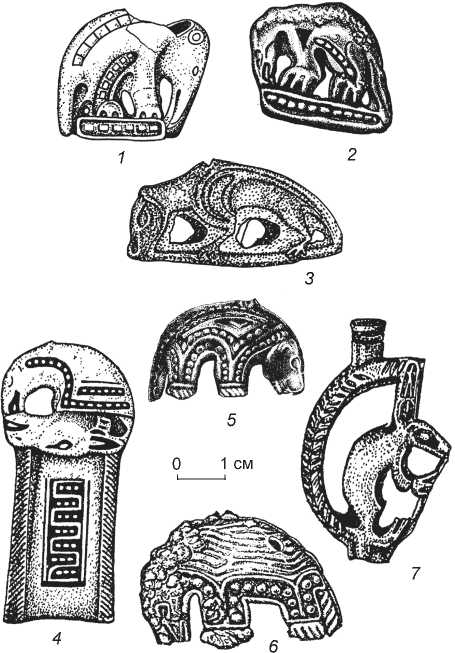

Среди изделий бронзового литья, выполненных в урало-сибирском зверином стиле, особое место занимают полые изображения реальных и фантастических животных. Распространенные на широкой территории, такие предметы встречаются и в материалах верхнеобской культуры Новосибирского Приобья (рис. 1).

Целью данной публикации являются стилистический и технологический анализы бронзовых предметов полого художественного литья верхнеобской культуры Новосибирского Приобья.

Стилистический анализ предметов полого литья

В настоящее время известно семь бронзовых фигурок рассматриваемой категории. В стилистическом отношении они делятся на три группы: синкретичные изображения, которые трудно идентифицировать с каким-либо определенным видом животного, фигурки реальных животных и сложные зооморфные композиции. К первой группе отно сятся три подвески, представляющие собирательные, синкретичные образы (рис. 2, 1–3). Ко второй группе принадлежат изображения реальных животных: две подве ски в виде бобров и пронизка в виде белочки (рис. 2, 5–7). Третья группа представлена одной сложной композицией (рис. 2, 4).

Синкретичные изображения животных. Подвеска из кург. 21 могильника Ордынское-1 (см. рис. 2, 1 ), опубликована [Молодин, 1992, рис. 143; Троицкая, Новиков, 1998, рис. 19, 2 ]. Изделие разломано на две части; отсутствует часть спины и затылка, где могла бы находиться петелька или отверстие для подвешивания. Сохранность хорошая. Запечатлено животное, стоящее на полоске, орнаментированной кантом из прямоугольных выпуклостей. Такой же кант имеется вдоль задней ноги и спины. Уши округлые, морда с длинным птичьим клювом, который с правой стороны изделия выходит за подставку, с левой – перекрывается ею. Глаза округлые, хвост длинный. Животное имеет четыре трехпалые лапы. Е.А. Гутов трактует фигурку как стилизованное изображение медведя [1989, с. 70]. В.И. Молодин считает, что это собирательный образ; в нем объединены черты зверя и птицы [1992, с. 143]. Действительно, с птицей его роднят заостренный клюв, уши и длинный хвост, со зверем – тулово и четыре лапы. Инвентарь кургана датирует подвеску VI–VII вв. н.э.

Рис. 1. Карта-схема расположения памятников с предметами полого художественного литья верхнеобской культуры Новосибирского Приобья.

Рис. 2. Бронзовые изображения животных из Новосибирского Приобья.

1 – Ордынское-1, кург. 21; 2 – Старо-Бибеево-6 (случайная находка); 3 – с. Вьюны (случайная находка); 4 – Высокий Борок, кург. 13; 5 , 6 – Старо-Бибеево-6 (случайные находки); 7 – Красный Яр-1, кург. 17/18.

1 cм

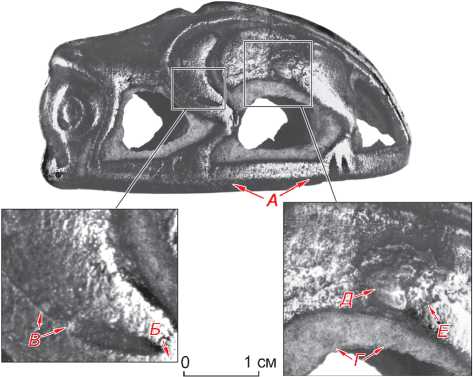

Рис. 3. Полая зооморфная фигурка. Подвеска. Село Вьюны.

А – полоска металла, образовавшаяся в канале-питателе литейной формы; Б – признаки подрезки пластичного материала модели; В – сдвинутые фрагменты модельной массы, перешедшие на отливку в виде небольших выступов; Г – залив металла; Д – прилив части изделия; Е – сварочный шов, образовавшийся в процессе ремонта изделия.

Вторая синкретичная фигурка найдена в обрыве на территории могильника Старо-Бибеево-6 в Болотнинском р-не Новосибирской обл. (см. рис. 2, 2 ), публикуется впервые. Верхняя часть фигурки покрыта слоем рыхлой патины, которая, вероятно, перекрывает находившееся на спине приспособление для подвешивания. С обеих сторон изделие выглядит одинаково. Животное расположено на полоске, покрытой кантом из прямоугольных выпуклостей. Такой же кант подчеркивает задние ноги. Морда с полуоткрытым клювом, глаз небольшой, хвост длинный, лапы мощные, трехпалые. Голова и хвост явно принадлежат птице, лапы и туловище – зверю. Изделие, как и остальные материалы могильника, можно датировать VI–VII вв. н.э. [Троицкая, Елагин, 1995].

Третья подвеска является случайной находкой у с. Вьюны Колыванского р-на Новосибирской обл. (рис. 3), опубликована [Троицкая, Новиков, 1998, рис. 19, 1 ]. Сохранность хорошая. В верхней части спины имеется сквозное отверстие, через которое протягивалась нить или ремешок для подвешивания.

Обе стороны подвески одинаковы. Животное имеет вытянутое тулово, четыре тонкие лапы с тремя пальцами. Длинный хвост переходит в подставку, на которой стоит фигурка. Голова вытянутая, но без острого клюва. Уши небольшие, глаза овальные, выпуклые. На морде хорошо прослеживается удлиненная ноздря. Узкий гладкий кант отделяет переднюю часть тулова от шеи и тянется вдоль спины. Фигурку трудно идентифицировать с каким-либо животным. С образом птицы ее, возможно, связывают особо выделенные ноздри и длинный хвост. Ближайшими аналогами являются бронзовая фигурка из Прикамья, которая датируется В.А. Обориным VII–VIII вв. н.э. [1976, рис. 23, б ], и изображение животного из Аксеновских курганов усть-ишимской культуры в Прииртышье [Могильников, 1987, рис. 82, 24 ].

Все три описанные фигурки имеют черты птицы и медведя. Можно предположить, что они являются изображением духа, известного у селькупов под именем Шелаб. Ему посвящена статья Г.И. Пелих [1992, с. 77–91]. В Шелабе слиты черты медведя, птицы и невидимого духа.

Реалистичные изображения животных. Фигурки бобров найдены в осыпавшемся погребении курганного могильника Старо-Бибеево-6, расположенном на правом берегу Оби на севере Новосибирской обл., опубликованы [Троицкая, Шишкин, 2000, с. 205–207]. Обе фигурки служили подвесками (на спинах животных имеются отверстия) и находились в одной могиле. Как отмечают Н.В. Полосьмак и Е.В. Шумакова, в Западной Сибири среди бронзовых изделий парными встречаются только изображения бобров [1991, с. 44]. Публикуемые нами изображения подтверждают это наблюдение.

Одна фигурка бобра прекрасно сохранилась (см. рис. 2, 5 ). Она покрыта патиной, позволяющей разглядеть все детали орнамента. Обе стороны подвески одинаковы. Ноги, основание шеи и спина животного окаймлены двумя параллельными кантами, состоящими из округлых выпуклостей. Кант со спины опускается на хвост бобра. Морда животного затупленная, типичная для бобра. Глаза и небольшие уши показаны рельефно. Ноги завершаются пятипалыми лапами. Хвост, характерный для этого животного, – длинный и широкий.

Вторая, более крупная фигурка плохой сохранности. Вся правая сторона, верхняя часть спины, голова и передние лапы изделия покрыты слоем рыхлой патины, скрывающей орнамент (см. рис. 2, 6). Ноги и основание тулова бобра оконтурены кантом из округлых выпуклостей. Все тулово покрыто сплошными рядами волнообразных линий, видимо, имитирующих шерсть животного. Пятипалые лапы были соединены полоской металла; в настоящее время она отсутствует. По центру хвоста проходит узкая выпуклая линия, имитирующая реальную кожную складку. По находкам из других курганов могильника фигурка может быть датирована VI–VII вв. н.э. [Троицкая, Елагин, 1995, с. 199–207]. Аналогичные изделия известны в Прикамье [Оборин, 1976, рис. 21, а], в материалах VI–VII вв. н.э. потчеваш-ской культуры Прииртышья [Финно-угры…, 1987, табл. LXXVIII, 52]. Близки им фигурки из Тимирязевских могильников Томского Приобья [Беликова, Плетнева, 1983, рис. 53, 12; 68, 5]. Единичные изделия такого типа обнаружены в могильнике Вага-ново-1 в Кузнецкой котловине в составе комплекса, датированного А.С. Васютиным не ранее середины VIII в. н.э. [1996, с. 44–46, рис. 50].

Третье реалистичное изображение животного представляет собой пронизку в виде фигурки белочки (см. рис. 2, 7 ). Найдена в насыпи кург. 17/18 могильника Красный Яр-1, опубликована [Троицкая, Новиков, 1998, рис. 19, 8 ]. Зверек изображен стоящим. Обе стороны изделия одинаковы. Длинный хвост показан штрихами в виде елочки, обозначающими, видимо, мех животного. Его лапы соединены узкой полоской металла. Уши длинные, глаза овальные, выпуклые. Верхняя и нижняя части фигурки переходят в трубочку-пронизь. Аналогичные пронизки, но только с изображением птиц, широко распространены в Прикамье и датируются в пределах VII–VIII вв. н.э. [Голдина, Королева, Макаров, 1980, табл. 1, 7 , 12 ; и др.].

Сложная зооморфная композиция с участием нескольких персонажей представлена единственным предметом, обнаруженным в насыпи кург. 13 могильника Высокий Борок в Колыванском р-не Новосибирской обл. (см. рис. 2, 4 ). Изделие представляет собой скульптурное навершие рукояти ножа, передающее сцену терзания головы лося хищной птицей, опубликовано [Троицкая, Новиков, 1998, рис. 19, 7 ]. Все персонажи показаны в профиль. Особо подчеркнут острый, чуть загнутый клюв птицы. Оперение крыльев показано несколькими рядами канта из небольших овалов. Ряды таких же кантов имеются и на внешней стороне втулки. Втулка навершия с оборотной стороны не сомкнута. Изделия, запечатлевшие различные вариации сцены терзания, известны по материалам из Западной Сибири и Прикамья [Чиндина, 1977, рис. 35, 16 , 18 ; 1981, с. 144–147; 1991, с. 59; Оборин, Чагин, 1988, рис. 42]. Сама сцена имеет некоторые общие черты с рядом изображений скифо-сибирского искусства и, вероятно, является реминисценцией сюжетов раннего железного века.

Технологический анализ полых фигурок

Рассмотренные изделия можно охарактеризовать как полые отливки, выполненные в многочастных литей- ных формах с использованием стержней-сердечников. Ряд технологических особенностей позволяет разделить эти предметы на три группы: 1) пять полых подвесок в виде реальных и синкретичных животных (см. рис. 2, 1–3, 5, 6); 2) навершие рукояти ножа со сложной зооморфной композицией (см. рис. 2, 4); 3) пронизка в виде белочки (см. рис. 2, 7).

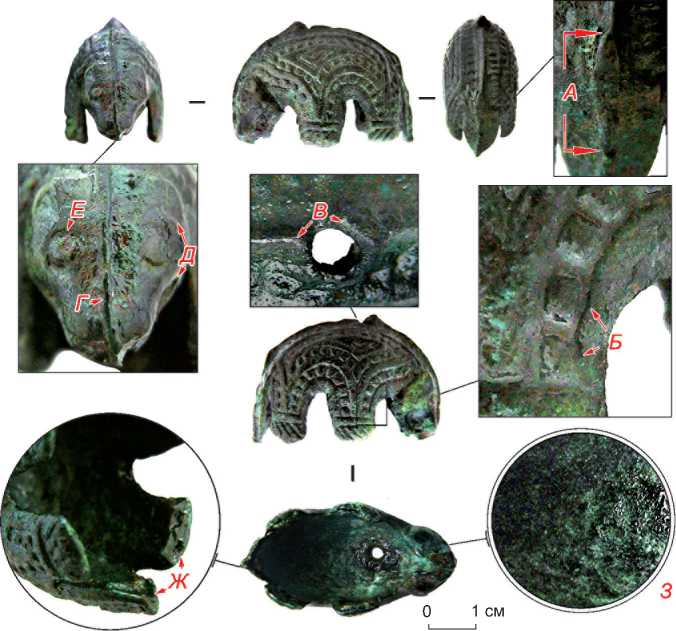

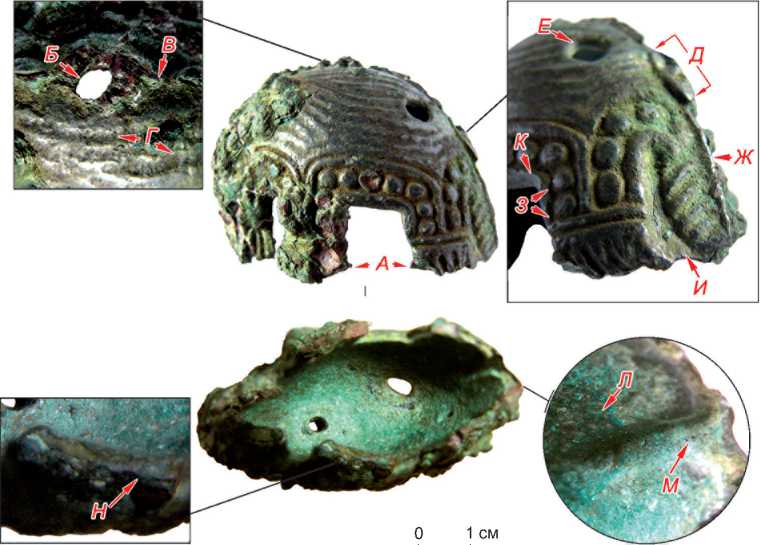

Полые подвески в виде реальных и синкретичных животных (см. рис. 2, 1 - 3, 5, 6 ; 3-5). Изготовлены почти одинаковым способом, поэтому мы детально остановимся только на анализе фигурок бобров из осыпи могильника Старо-Бибеево-6. Размеры меньшей фигурки 3,74 × 2,3 см, толщина стенок отливки в разных частях примерно одинаковая – 0,26 см (см. рис. 4). Сохранность изделия хорошая. Размеры более крупной фигурки 4,7 × 3,38 см, ширина у основания 2,43 см при толщине стенок отливки 0,28 см (см. рис. 5). Толщина стенок этой фигурки достигает 0,46 см. К сожалению, большая часть фигурки покрыта грубой крупнокристаллической патиной, что значительно затрудняет анализ изделия, но уцелевшая часть позволяет полностью реконструировать технологический процесс его изготовления.

Оба предмета изготовлены в трехчастных литейных формах, состоявших из двух створок и стерж- ня-сердечника, предназначенного для образования поло сти отливки. В пользу этого свидетельствуют литейные швы, сохранившиеся по контуру изделий (см. рис. 4, Г, Ж; 5, В, Ж, Н), и остатки основания литников (см. рис. 4, А; 5, Д). В нижней части отливок толщина литейных швов достигает 1,5 мм, что, вероятно, объясняется естественной усадкой сердечника во время сушки. В некоторых случаях линейная усадка стержня-сердечника становилась причиной появления непредусмотренных зазоров между стенками и сердечником литейной формы. При заливке эти зазоры заполнялись металлом; в технической литературе подобные дефекты получили название “заливы” (дефект № 1111) [Атлас…, 1958, с. 41] (см. рис. 3, Г; 5, И, М). Литейные швы на спине фигурок представляют собой небольшие гребневидные выступы с широким основанием и узкой вершиной. Они имеют симметричную кривизну на лицевой и оборотной сторонах отливки (см. рис. 4, Г). Такая форма и расположение литейных швов в сочетании со следами модельной формовки свидетельствуют о том, что в процессе формовки модель была разрезана вместе с литейной формой (рис. 6, 2). По скольку изделия миниатюрны, а их поверхность богато украшена мелкими декоративными элементами, уместно предпо-

1 cм

Рис. 4. Полая фигурка бобра. Подвеска. Старо-Бибеево-6.

А – основание литника; Б , Е – следы прочерчивания пластичной модели; В , Г , Ж – литейные швы; Д – признаки лепки пластичного материала модели; З – отпечаток структуры стержня-сердечника.

0 1 cм

Рис. 5. Полая фигурка бобра. Подвеска. Старо-Бибеево-6.

А - признаки удаления полосы металла; Б - отверстие в верхней части отливки; В , Ж , Н - литейные швы; Г , З - признаки прочерчивания пластичного материала модели; Д - фрагмент литника; Е - недолив вследствие появления воздушного пузыря; И , М - заливы металла; К - признаки подрезки модели; Л - отпечатки структуры стержня-сердечника.

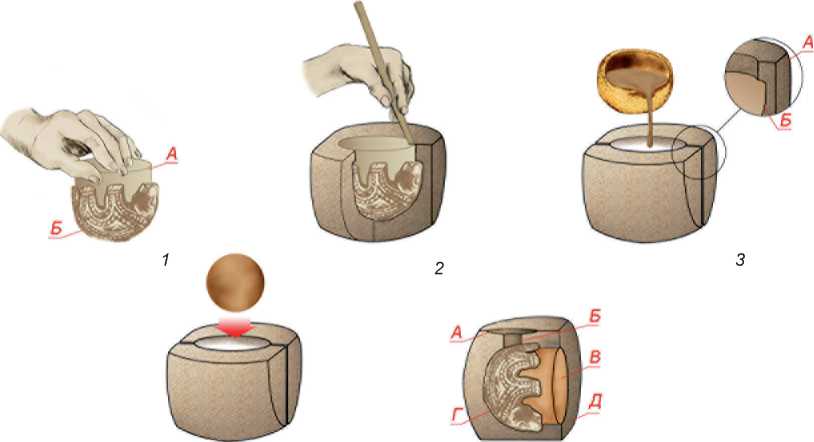

Рис. 6. Этапы изготовления полой фигурки бобра.

1 - изготовление модели ( А - цилиндрический выступ; Б - скульптурка в виде животного); 2 - изготовление разъемной литейной формы разрезанием модели вместе с формовочной массой; 3 - изготовление восковой прокладки ( А - створка литейной формы; Б - слой воска); 4 - изготовление стержня сердечника методом набивки; 5 - схема литейной формы, готовой к заливке металла ( А - литниковая воронка; Б - литниковый стояк; В - стержень-сердечник; Г - рабочая камера литейной формы; Д - створка литейной формы).

ложить, что для изготовления моделей применялись составы, более пластичные, чем воск в “чистом” виде. В истории цветной металлообработки широко известно применение многокомпонентных модельных составов на основе воска [Рубцов, Балабин, Воробьев, 1959, с. 266–267]. Рецептура модельного состава могла быть простой. Экспериментально было доказано, что введение в расплавленный воск до 10 % животного жира значительно изменяет свойства модельной массы. За счет снижения температуры плавления значительно увеличивается пластичность состава, что позволяет даже в холодном состоянии обрабатывать модель любым способом, сохраняя четкость мелких декоративных элементов.

Все декоративные элементы предмета, в т.ч. и кант из небольших округлостей, выполнены по одной технологии при помощи лепки, подрезки и прочерчивания пластичной модели. Основными орудиями модельной формовки, видимо, были нож с режущей кромкой шириной до 0,9 мм и палочка с округлым окончанием шириной до 1,2 мм. При работе ножом операции производились в основном его незаостренной оборотной стороной, что позволяло прочерчивать более широкие линии (см. рис. 5, З ). При необходимости линии, сделанные ножом, подправлялись палочкой, благодаря чему врезному орнаменту придавалась плавность (см. рис. 4, Б ). О ручном характере модельной формовки свидетельствуют “дрожание” рельефных линий, а также неравномерная глубина врезного орнамента (см. рис. 5, Г ). Особенность модельной формовки большинства полых отливок заключается в том, что изготовленные матрицы первоначально не имели полостей и представляли собой монолитные скульп-турки (см. рис. 6, 1 ). Конструктивно скульптурки представляли собой собственно фигурку животного (рис. 6, 1 , Б ) и также изготовленный из модельного материала, монолитно соединенный с фигуркой цилиндрический выступ в области лап животного (рис. 6, 1 , А ). Такая конструкция модели позволяла в процессе формовки создать небольшой выступ стенок литейной формы для жесткой фиксации стержня-сердечника. В пользу такой реконструкции метода свидетельствует расположение литейных швов в области лап фигурок бобров (см. рис. 4, Ж ; 5, Н ).

Поверхно сть скульптурки украшалась мелкими декоративными элементами. Способы выполнения подобного орнамента отчасти уже рассматривались [Троицкая, Овчаренко, 2002, с. 111–112]; здесь отметим, что по сле изготовления модель нагревали, чтобы прочно скрепить отдельные мелкие элементы (кант), а также удалить с поверхности модели фрагменты стружки. Моделирование этого процесса показало, что мелкие фрагменты стружки легко плавились, частично заполняя врезной орнамент модели, и в отливке сохранялись в виде перемычек, прерывающих линии орнамента; аналогичные следы можно обнаружить на поверхности практически всех изученных изделий (см. рис. 3, В; 7, Д, З). Этот брак необходимо отнести к категории модельных; он определяет асимметричность очертаний фрагментов модельного материала.

После изготовления модель была облеплена формовочной массой и разрезана вдоль оси (см. рис. 6, 2 ). Движение резца от нижней к верхней части модели привело к нарушению еще пластичной литейной формы, которое на отливке проявилось в виде широкого гребневидного литейного шва (см. рис. 4, В , Г ; 5, В , Ж ). Этот метод формовки имел значительные преимущества – обеспечивал точное совпадение створок литейной формы без использования подмодельных плит и без сложной разметки. На этом этапе в створках литейной формы подрезкой могла выполняться и литниковая система (литниковый стояк и литниковая воронка). После просушки форму, возможно, обжигали; при этом модель расплавляли. Готовые створки формы собирали и заполняли расплавленной модельной массой (см. рис. 6, 3 ). Горячая модельная масса при соприкосновении с холодной внутренней поверхностью литейной формы образовывала слой пластичной массы – восковую прокладку (см. рис. 6, 3 , Б ); излишки модельной массы выливали. В пользу такого метода изготовления свидетельствует равномерная толщина отливки; незначительное утолщение стенки в области хвоста у одной из фигурок связано, по всей видимости, с дополнительной ручной формовкой внутренней части модели (см. рис. 4, Ж ). Далее приступали к изготовлению сердечника. Для этого образовавшуюся полость заполняли формовочной массой (см. рис. 6, 4 ). Судя по отпечаткам на внутренней поверхности всех изученных отливок, формовочная масса включала большое количество крупнозернистого (размеры фракций 0,2–0,3 мм) песка (см. рис. 4, З ; 5, Л ; 7, О ). Использование такого состава предотвращало появление литейного брака и облегчало удаление стержня-сердечника. После просушки стержня-сердечника и удаления оставшегося пластичного материала форма могла использоваться для заливки металла (см. рис. 6, 5 ).

Аналогичная техника изготовления литейных форм была известна в эпоху раннего железного века на территории Западной Сибири и Тувы [Минасян, 2004, с. 40; Руденко, 1962, с. 26], а также в средние века в Прикамье [Минасян, 1995, с. 126].

Заливка металла могла осуществляться двумя основными методами: сверху через литейный канал либо комбинированным способом, при котором расплав, попадая в рабочую камеру формы сверху через литейный канал, заполнял удаленные части отливки снизу “сифонным” способом через каналы-питатели. Использование простой литниковой системы для

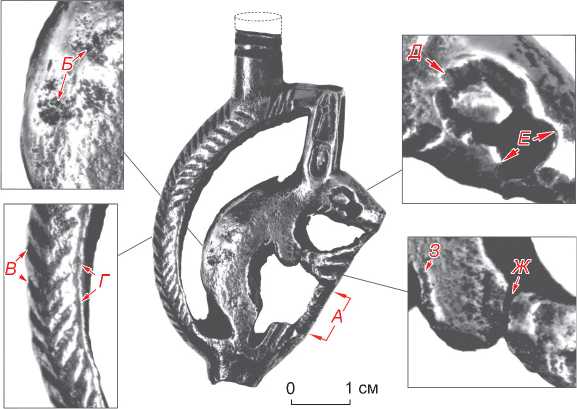

Рис. 7. Навершие ножа. Сложная зооморфная композиция. Высокий Борок, кург. 13.

А - лицевая сторона; Б - оборотная сторона; В - литейный шов; Г - следы подрезки модели; Д , З - фрагменты модельной массы, перешедшие на отливку в виде небольших выступов; Е , К - следы работы орудием с округлым рабочим краем по пластичному материалу модели; Ж - место входа инструмента; И - признаки резьбы по пластичной модели острым орудием (ножом ?); Л - следы повреждения орнамента на поверхности модели; М - признаки лепки пластичного материала; Н , О - отпечатки структуры формовочного материала.

Рис. 8. Полая фигурка белочки. Пронизка. Красный Яр-1, кург. 17/18.

А - полоска металла, образовавшаяся в канале-питателе литейной формы; Б - усадочные раковины на поверхности отливки; В - признаки прочерчивания пластичного материала модели; Г , З - литейные швы; Д - след обработки пластичной модели орудием с подпрямоугольной рабочей кромкой; Е - недолив вследствие появления воздушного пузыря; Ж - следы растрескивания отливки.

изготовления сложной по конфигурации отливки – редкость, зафиксировано только для одной фигурки бобра из Старо-Бибеево-6 и навершия ножа из Высокого Борка (см. рис. 4, 7). Признаки применения комбинированного метода заливки можно наблюдать на всех оставшихся предметах в виде различных по ширине и форме полосок металла, соединяющих удаленные части отливки (см. рис. 2, 1 , 2 ; 3, А ; 8, А ), либо следов удаления этого элемента (рис. 5, А ).

В бронзолитейном производстве эти два метода носители верхнеобской культуры широко использовали для изготовления не только полых отливок, но и плоского литья [Троицкая, Дураков, 1995, с. 29–31]. Помимо каналов-питателей о характере использованной литниковой системы могут свидетельствовать небольшие фрагменты литников, расположенные на обеих фигурках из Старо-Бибеево-6 (см. рис. 4, А ; 5, Д ). У основания литники имеют миндалевидную форму и размеры 3 × 8,5 мм. Миндалевидные в сечении литниковые стояки относятся к щелевидным (дроссельным) типам литниковых систем. Миндалевидная форма сечения литников препятствовала образованию завихрений жидкого металла при заливке, что, в свою очередь, предупреждало размывание металлом полости литейной формы [Дмитрович, 1989, с. 81]. Но, несмотря на все положительные конструктивные элементы, литниковая система в некоторых случаях не могла обеспечить удаление газов из рабочей камеры формы. Вероятно, это стало причиной появления в одной из фигурок бобра дефекта в виде сквозного отверстия округлой формы диаметром до 4 мм. В технической литературе этот дефект получил название “воздушный пузырь” (порок № 2130) [Атлас…, 1958, с. 80–83] (см. рис. 5, Е ). Аналогичные дефекты можно наблюдать еще на двух отливках проанализированной серии (см. рис. 3, Д ; 8, Е ). Дефект одного из предметов был успешно устранен методом прилива, что четко фиксируется по наличию сварочного шва (см. рис. 3, Д ). Этот метод был известен еще в бронзовом веке Сибири, применялся и в эпоху раннего железного века [Дураков, Мыльникова, 2004, с. 107– 108; Минасян, 1986, с. 66–67], но как полноценная технологическая операция изготовления предмета. В нашем случае прилив выполнялся только с целью ремонта отливки.

Завершающим этапом изготовления предмета были его выемка и вторичная доработка. После выемки отливки створки литейной формы могли использоваться повторно, тогда как стержень-сердечник неизбежно разрушался при освобождении полости отливки. В процедуру вторичной доработки могло входить удаление литника и каналов-питателей. По всей видимости, литник, предварительно глубоко подрезав у основания, отламывали, а после этого его поверхность дорабатывали абразивом (см. рис. 4, А ; 5, Д ).

Навершие рукояти ножа со сложной зооморфной композицией (см. рис. 7) представлено единственным образцом. Втулка предмета несомкнутая, на оборотной стороне имеет четыре небольших ушка для крепления (см. рис. 7, Б ). Предмет изготовлен с помощью пластичной модели в трехчастной литейной форме, состоящей из двух створок и сердечника.

Модельная формовка проходила в два этапа. На первом этапе формировалась лицевая сторона модели. Для этого из цельного куска пластичной массы с помощью лепки и подрезки оформлялись контур будущего изделия и его декоративные элементы. Большая часть элементов декора прочерчена орудием с рабочей кромкой шириной 0,3 мм. Для лепки и прочерчивания применялась также палочка с округлым рабочим краем. Признаки использования этого орудия четко фиксируются в углублениях отливки (см. рис. 7, Е ). В процессе изготовления модель немного повредили (см. рис. 7, Л ). Затем на готовую модель накладывалась формовочная масса. Процесс формовки проходил, вероятно, с использованием подмодельной плиты – по внешнему контуру изделия имеются ровные, почти незаметные литейные швы. После просушки створки с лицевой стороной модели приступали ко второму этапу формовки: сначала удаляли модели, а образовавшуюся полость заполняли жидкой модельной массой. В пользу этого свидетельствуют равномерная толщина отливки и повторение на оборотной стороне в негативе рельефных элементов лицевой стороны изделия. Затем полость на оборотной стороне модели заполняли формовочной массой с высоким содержанием крупнозернистого песка (см. рис. 7, О ). После формовки края сердечника подрезали под углом; после высыхания по его контуру прилепляли ленту из модельной массы. В результате этого по кромке отливки сохранились отпечатки стыка модельной массы и следы ее лепки (см. рис. 7, М ). Для изготовления второй створки накладывался слой формовочной массы, который по составу, судя по отпечаткам, был близок сердечнику (см. рис. 7, Н , О ). Сердечник имел сложную конфигурацию, поэтому после изготовления отливки его разрушали; иначе освободить полость навершия было нельзя.

Специальное исследование, которое позволило бы сделать вывод о характере сплава, использованного для изготовления навершия, не проводилось, но некоторую информацию может дать анализ цвета изделия. Первые существенные изменения цвета сплава наступают только после введения 8 % легирующих компонентов; предмет из могильника Высокий Борок, судя по серебристому цвету поверхности, содержит, вероятно, не менее 30 % легирующих компонентов [Магницкий, Пирайнен, 1996, с. 66].

Пронизка в виде белочки (см. рис. 8) отличается сложной технологией изготовления. Модель изделия выполнялась в несколько этапов. Первоначально из формовочной массы изготавливался стержень-сердечник в виде туловища белочки, после просушки он облепливался воском или пластичным составом на основе воска. Толщина модели в ее разных частях была неодинакова, что обусловило неравномерное затвердевание отливки и появление открытых усадочных раковин (порок № 2210) [Атлас…, 1958, с. 98–102] (см. рис. 8, Б). Далее отдельно из пластичного материала был сделан хвост белочки и прилеплен к остальной модели. Следы стыка модельного материала и спаивание элементов горячим орудием четко прослеживаются у задней лапки белочки. Видимо, после этого на специально изготовленном стержне-сердечнике из модельного материала была изготовлена цилиндрическая втулка, которую припаиванием закрепили в верхней части хвоста белочки. Поло сть внутри хво ста заполняли формовочной массой, которая образовала третий сердечник. Готовую модель орнаментировали (см. рис. 8, В, Д), а затем облепили пластичной глиняной массой, на что указывают многочисленные литейные швы, образовавшиеся на стыках створок литейной формы и стержней-сердечников (см. рис. 8, Г, З). Литниковый стояк находился в нижней части изделия – виден небольшой фрагмент литника, оставшийся после его удаления. Такое расположение способствовало заполнению рабочей камеры литейной формы сразу в трех направлениях. Тем не менее вследствие неравномерного затвердевания отливки, а также сопутствующего этому внутреннего напряжения металла изделие растрескалось (пороки № 3221, 3223) [Атлас…, 1958, с. 131–139, 145–148] (см. рис. 8, Ж).

Таким образом, для изготовления полой фигурки белочки использовался комплект, состоящий из трех сердечников. Один из них формировал полость в туловище белочки, второй – полость в пронизи, третий – отдельную полость в хвосте. Как и в предыдущих случаях, после изготовления отливки стержни-сердечники разрушались.

Выводы

Стилистический анализ убеждает в том, что весь рассматриваемый нами материал соответствует уралосибирскому звериному стилю лесной и лесостепной полосы Урала и Западной Сибири середины I тыс. н.э. Многие полые фигурки орнаментированы характерными для этого стиля полосками кантов и имеют многочисленные аналоги среди материалов раннего средневековья Урала и Западной Сибири.

Как показывает технологический анализ, основная часть изделий, изготовленных методами полого объемного литья с применением стержней-сердечников, находит аналоги в среде урало-западно-сибирской металлопластики. В технологии изготовления литейных форм прослеживается несколько вариантов. Самым распространенным является формовка по разрезаемой модели, с помощью которой были изготовлены фигурки бобров и синкретичных существ. В отдельных случаях могла применяться формовка с использованием подмодельной плиты (навершие рукояти ножа из могильника Высокий Борок). Кроме того, одновременно могли применяться формовка по пластичной модели на стержне-сердечнике и формирование сердечника набивкой (фигурка белочки из кург. 17/18 могильника Красный Яр-1).

В изготовлении полых предметов верхнеобской культуры выделяются два основных типа литниковых систем. Вертикальная система состояла из литниковой воронки и литникового стояка. При этом в полость литейной формы расплав поступал свободным падением сверху. Комбинированная система состояла из литникового стояка и системы каналов питателей; она была рассчитана на заполнение основной полости литейной формы сверху и отдельных ее частей – через каналы-питатели снизу “сифонным” методом. Для всех проанализированных изделий вторичная доработка заключалась в удалении литейного стояка, а в некоторых случаях и каналов-питателей. К этапу вторичной доработки можно отнести и ремонтные операции, выполненные методом прилива и нацеленные на устранение таких крупных дефектов, как воздушные пузыри.

В целом проанализированная группа изделий демонстрирует высокий уровень развития бронзолитейного производства; конструктивные особенности литейных форм в большинстве случаев указывают на серийное изготовление отливок.