Понятие и состав словосочетательной готовности как аспекта формирования коммуникативной компетенции курсантов при обучении иностранному языку

Автор: Крылова О.В.

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Дидактика высшей школы

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

Определяются понятия «словосочетание» и «словосочетательная готовность» с позиций ряда гуманитарных наук, включая фреймологию и искусственный интеллект. Представлена типология фреймов (фраз, коллокаций) применительно к курсам иностранного (английского) языка для инженерных профилей. Доказывается важность использования многокомпонентных единиц для моделирования речи. Описан процесс формирования фразовой готовности, даны теоретические и практические рекомендации по организации обучения иностранному языку с целью совершенствования коммуникативной компетенции. Показаны перспективы запуска многокомпонентного категориально-комбинаторного мультимедийного словарного приложения.

Словосочетательная готовность, типология словосочетаний, семантизация лексики, гибридное обучение

Короткий адрес: https://sciup.org/148327352

IDR: 148327352 | УДК: 378 | DOI: 10.18137/RNU.HET.23.03.P.061

Текст научной статьи Понятие и состав словосочетательной готовности как аспекта формирования коммуникативной компетенции курсантов при обучении иностранному языку

лексической комбинаторики (Lexical Entailment Recognition – LER), Lexical Entailment Recognition Combination – LERC) и уточняется, что формирование ССГ проходит этапы обнаружения (Lexical Entailment Detection) , позиционирования (Lexical Entailment Directionality) и встраивания в контекст (Lexical Entailment Determination) [11]. В отечественной методике основы обучения формируются на стадии предъявления, апробирования, закрепления и моделирования зун.

Рассмотрим различные подходы к определению основных понятий (concepts) исследования. Отечественному термину «словосочетание» (далее – СС, от рус. «слово» и «сочетать») в английском языке соответствует слово «collocations», от латинского глагола «collocare», означающего «размещать вместе, собирать». Также можно использовать ряд специальных терминов со стержневыми понятием «набор»

(«цепочка», «блок»): многокомпонентные лексико-грамматические единства (multiword expressions или MWES), готовые фразеологические или лексические (терминологические) многокомпонентные последовательности, цепочки связанных между собой слов (prefabricated units или prefabs, phraseological или lexical multi-word units, formulaic sequences, lexical chunks).

По мнению лингвистов, CC – это особая единица не только языка, речи, но и языкового сознания, которое не имеет «самостоятельного бытия» и представляет собой речевую манифестацию (реализацию) языковой валентности на уровне абстрактного мышления. Требуется состыковать слова друг с другом с учетом их семантических, эмоционально-оценочных, стилистических и грамматических свойств. В Кембриджском словаре и ряде фундаментальных работ по лексикологии СС определены как способ сочетания слов для создания естественно звучащей речи и письма, или как термин, используемый для описания слов, расположенных или встречающихся вместе в предсказуемом порядке [10]. Таким образом, СС – это не окказионально подобранные слова, собранные вместе, а некие признанные «VIP» («very important prospects» – чрезвычайно важные перспективы), требующие запоминания, употребления и совершенствования.

СС представляют собой сборную единицу, готовую многослойную конструкцию, формульную последовательность или группу (Н. Нес-сельхзауф), которая обеспечивается вхождением в текст двух или более слов с небольшим интервалом друг от друга. Таким образом, слова, которые сочетаются, не обязательно должны находиться рядом друг с другом в предложении. Взаимосвязь СС сохраняется, даже если определенные единицы разделены, например, глаголом или другой фразой. Проверить

ПОНЯТИЕ И СОСТАВ СЛОВОСОЧЕТАТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ КАК АСПЕКТА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ их устойчивость можно с помощью выстраивания синонимичного и антонимичного рядов [7, с. 29]. При этом грамматические конструкции (patterns) составляют «скелет» СС, лексические компоненты – обеспечивают функционирование его «клеток» (слов), а связки (предлоги, русские окончания, английские постфиксы), условно говоря, – составляют «мышечную массу», нуждающуюся в постоянном тренинге.

СС (фреймы) и модели их формирования различаются в языках разного строя. Однако в плане соотношения русского и английского, синтетического и аналитического языков следует понимать, что нахождение соответствия между ними возможно – от полного эквивалента или частичного аналога до описательного и компенсирующего перевода. При изучении английских коллокаций следует учитывать их иллюстративность, комплиментар-ность и провокационность (определенную «индукцию» – стимул, вызывающий последовательную «реакцию» – речь). В предложении СС выполняют две базовые функции: композиционно-конструктивную («строительную») и номинативную («складскую»). На синтаксическом уровне СС функционируют как особые «подчинительные» конструкции, связывающие мысли воедино.

Моделирование СС представляет собой отбор концептов или ведущих слов СС, формирующих понятие, представление, сценарий или гештальт, и осуществляется по принципу номинативной плотности (значимости), частотности и национальной специфики. Для адекватного восприятия концепта принципиально важны:

-

• на поверхностном уровне – контекст (микро-, макро- и проекция); • на глубинном уровне – логическая, прагматическая, семантическая пресуппозиция (от лат. prae – впереди и supposition – заклад), то есть предписанность сочетаемости.

СС воплощают идею, понятие, сущность, некое достояние или единицу мыслительной деятельности с «ядром», ближней, дальней и крайней периферией, а также: образными, информационными, интерпретационными, оценочными (темпоральными, эмоциональными, нравственными, интеллектуальными), мифологическими, энциклопедическими, утилитарными (функциональными, когнитивными), социально-культурными, паремиологическими (фразеологическими, устойчивыми), эстетическими особенностями, составляющими основу лексикографических, психолингвистических знаний, ассоциативных реакций и атрибуций. Следует напомнить, что в составе СС встречаются как общеупотребительные, так и специальные слова – термины, реалии, архетипы, мифологемы, фразеологизмы, эталоны, метафоры, концепты, универсалии, прецедентные имена, стереотипы и иная безэквивалентная лексика.

Структура и типологии фреймов (СС). Поскольку людям свойственны разделение, категоризация и организация потока речи, коммуникация задействует:

-

• восприятие и селективное сосредоточение внимания;

-

• представления и фантазии;

-

• эмоциональные и эстетические процессы;

-

• социальную дистанцию, определяющую роли коммуникантов [3, с. 293].

В русском языке СС создаются в результате взаимодействия пяти категориальных признаков: комбинаций словоформ и связок, порядка слов, интонации и ритма; позиций в предложении (атрибутивные, адъективные, субстантивные связи). В английском языке наиважнейшим считается синтаксический пласт, образующий следующую шкалу приоритетности: согласование > управление > примыкание. Так, например, для субстантивноадъективных СС предпочтительна (хотя и не обязательна) препозиция зависимого компонента в полном усеченном виде (сравните: рус.

спецназ ↔ англ. rapid response force ). Для глагольно-субстантивных СС, наоборот, характерна постпозиция (сравните: рус. (про)двигаться к цели ↔ англ. move on the target, go forward, make progress ).

Базовая зарубежная типология (Льюис, 1998) подразделяет СС на:

-

• сильные: частотные и устойчивые: to be in command ↔ командовать (подразделением), open sky ↔ открытое небо;

-

• слабые – предсказуемые: a call of duty ↔ призыв к исполнению служебных обязанностей;

-

• средней силы – относительно частотные: nuclear power ↔ ядерная энергетика и nuclear fuel ↔ ядер-ное топливо.

Немного другую классификацию предлагают отечественные ученые (Л.Б. Ткачева и др.), подразделяя терминологические СС на:

-

• сложные – двух или трехкомпонентные, состоящие, например, из термина и общеупотребительного слова или двух общеупотребительных слов, которые становятся термином ( взять долю ↔ to take the pool, передовая база ↔ a forward operating base; лакмусовая бумага ↔ acid test; ртуть ↔ quick+silver ); • многокомпонентные (например, управление рисками в цепи поставок ↔ supply chain risk management ), которые представляют собой либо производные аббревиатуры, связанные примыканием, либо предложно-суффиксальные или постсуффиксальные структуры (например, система топливных элементов ↔ fuel-cell system, беспилотник::БПЛА ↔ UCAV::un-manned combat aerial vehicle).

Многословные выражения (multiword expressions → MWES) как особые единицы метаязыкового осознания обычно подразделяются на следующие подгруппы «стройматериала» для речепроизносительных «воздушных замков»:

-

• модели предложений;

-

• отдельные конструкты корпуса данных;

-

• морфолого-синтаксические единства (теги и метатеги).

Отбор обязательных для усвоения фраз базируется на принципах: частотности, тематической и понятийной содержательности, семантического разнообразия (многозначности и поливалентности), ассоциативности и комбинаторики (В.В. Виноградов, И.В. Рахманов, Л.В. Щерба и др.).

С точки зрения функциональных особенностей терминологии СС подразделяются на: глобальные и частные (Б.Ю. Городецкий). Первые обладают следующими признаками:

-

• степень дефинированности;

-

• общеструктурная детерминированность;

-

• узкосистемная детерминированность;

-

• функционально-деятельностная нагрузка;

-

• степень искусственности;

-

• степень унифицированности;

-

• когнитивная насыщенность.

Вторым свойственны:

-

• семантическая «слойность»;

-

• семантико-реляционная функция;

-

• семантико-корреляционная функция;

-

• морфо-семантическая структура, регулирующая сочетаемость слов [4, с. 30].

С позиций терминообразова-ния предложена и более детальная группировка СС (С.В. Гринев и др.): простые, сложные (двух-семи-компонентные), производные, сложнопроизводные, аббревиатуры, термины-словосочетания, термины с предикацией. Следует учитывать, что их перевод далеко не всегда совпадает с оригиналом по форме, например: чрезвычайно опасная ситуация (Adj1+Adj2+N)::4G ^ imminent danger (Adj+N). Он зависит от контекста и социальной дистанции.

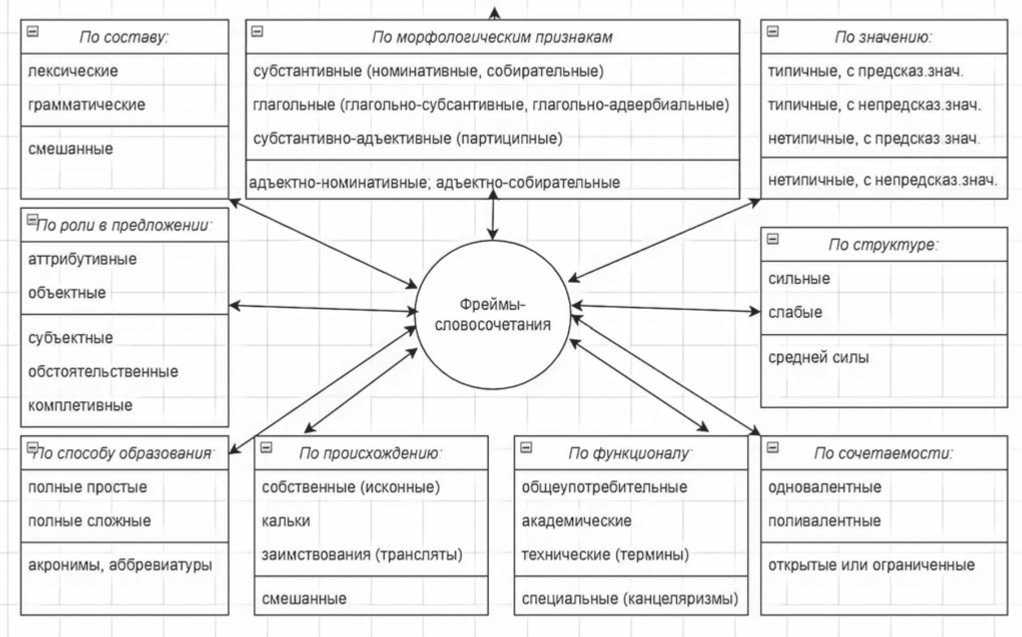

Представим наиболее релевантные дихотомии на Рисунке 1.

Согласно данным опроса, в языковом сознании доминируют субстантивно-адъективные «канонические» сложные CC - N+Adj -с определениями. Не случайно, клеить «лейблы» или «ярлыки» свойственно логикам, рациона- листам, интуитам, экстравертам, коих большинство среди инженеров и ученых. За ними, согласно статистическим данным, следуют менее многочисленные глагольносубстантивные и субстантивносубстантивные CC, ведь творцов и деятелей, привыкших «глаголом жечь сердца людей» не так и много, а точнее, не более 50 % населения планеты. Если субстантивноадъективные суммировать с субстантивно-субстантивными и субстантивно-партиципны-ми СС, то общее количество как раз и составит почти 100 % лексикона или содержания дискурса среднестатистического населения. Регламентированная сочетаемость проявляется в именном характере речи, переходе причастий в класс определений, в высокой частотности определенных предлогов. Английские СС могут иметь целый ряд эквивалентов и частичных соответствий в зависимости от отрасли знаний и применения, например: release mode: (1) характер или режим выброса; (2) выключатель;

Фреймы-словосочетания

0 По составу:

По значению

^1о способу образования

0 По происхождению

По морфологическим признакам лексические грамматические смешанные субстантивные (номинативные, собирательные)

глагольные (глагольно-субсантивные, глагольно-адвербиальные)

субстантивно-адъективные (партиципные)

адъектно-номинативные, адъектно-собирательные типичные, с предсказ.знач типичные, снепредсказ знач.

нетипичные, с предсказ знач нетипичные, с непредсказ знач.

^о роли в предложении аттрибутивные объектные субъектные обстоятельственные комплетивные акронимы, аббревиатуры собственные (исконные)

кальки заимствования (трансляты)

смешанные полные простые полные сложные общеупотребительные одновалентные академические поливалентные технические (термины)

открытые или ограниченные специальные (канцеляризмы)

0 По функционалу

0 По сочетаемости ы По структуре сильные слабые средней силы

Рисунок 1. Типология словосочетаний

ПОНЯТИЕ И СОСТАВ СЛОВОСОЧЕТАТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ КАК АСПЕКТА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ переключатель; коммутатор; переход; переключение внимания (летчика); переход с одного типа самолета на другой) перенос (испытания в другое место).

Далее рассмотрим понятие «словосочетание» с точки зрения различных теорий. Так, теория речевой деятельности представляет СС в качестве:

-

• особой оперативной синтаксической формы при порождении предложения или высказывания; • собственно оперативного лексико-синтаксического штампа в составе речевого потока;

-

• коммуникативного фрагмента повседневной речи;

-

• реальной синтаксической (лексико-грамматической) единицы в составе предложения [4, с. 292];

• структурного элемента (схемы) семантико-синтаксической связки слов (например, вещественная связка «быть» или отвлеченная «казаться, считаться» плюс прилагательное или существительное, например: быть (казаться) конструктором, передовым мыслителем, или состоявшимся человеком ↔ to be (appear to be) a designer, or an advanced thinker, or a man of sub-stance/with accomplishments ).

Словосочетательные фреймы (далее – ССФ) выступают и как результат речетворчества, осуществляемого в режиме произвольной категориальной комбинаторики слов, на основе сложившихся в конкретном языке более или менее продуктивных комбинаторных моделей – иначе говоря, структурных схем, предназначенных для воспроизводства при порождении высказывания на основе совмещения признаков, близких друг другу – структурно, функционально или ассоциативно. ССФ не могут, однако, исключительно или даже преимущественно повторяться, и со временем воспринимаются и воспроизводятся по-новому, хотя бы потому, что прогрессивное развитие предполагает внесение поправок. Поскольку речевое построение отличается многовариантностью и эвристичностью, развертка СС одной и той же структурной модели обеспечивается в одном случае валентностной комбинаторикой, в другом – дополняющими ее конструктивными сдвигами, в третьем – никак не связанными с нею синтаксическими процессами. При оперировании СС учитываются стилистические задачи и конвенции, говорящий (пишущий) регулярно взаимодействует не с отдельными компонентами и «сторонами», а со всей единицей в ее целостности.

Далее рассмотрим функции фреймов – то, чем фиксированные СС отличаются от свободных сочетаний, фразовых глаголов и сложной лексики. Это то, что хранится в человеческом сознании как словарные «фрагменты» или «рамочный лексикон», характеризующийся неразрывностью, незаме-щаемостью и немодифицируемо-стью единого концепта (смысла, идеи) при невозможности отрыва отдельных слов с сохранением общего значения их употребления. СС представляют собой некое «партнерское соглашение» между словами, основанное на частотности, конгруэнтности (фиксированности), ограниченности (заданности), сознательности, семантической уникальности. СС направлены в будущее, способствуют прогнозированию, выстраиванию ожиданий относительно того, что последует из того, что предшествовало общению в синхронном и асинхронном планах.

Теперь разберем следующий термин - словосочетательная (фреймовая) готовность (далее -ССГ; англ. phrase readiness, word combining responsive attentiveness и lexical recognition advantage), который понимается как активнодейственное состояние личности с установкой на динамическое и целостное действие, внутреннюю настроенность на определенное поведение, мобилизованность сил на активные и целесообразные действия [1, с. 67], на при- менение опыта для достижения дискурсивной задачи, довольно сложной в плане познания, оперативности и созидания. ССГ предполагает наличие зун, настроенности и решимости на эффективное общение и сотрудничество. Психологическими предпосылками возникновения данной (комбинаторной) готовности являются понимание, осознание ответственности, желание добиться успеха, знание последовательности и способов работы.

В структуру ССГ входят следующие компоненты:

-

• мотивационный – положительное отношение и интерес к полиязыковой активности;

-

• ориентационный – представление об особенностях функционирования ИЯ в специальной профессионально-значимой среде;

-

• операционный – владение способами и приемами обработки и составления СС и фраз;

-

• волевой – (само)контроль, умение управлять словосочетательной активностью (нормы и новояз);

-

• оценочный – (само)оценка уровня готовности курсантов к действиям в условиях соприкосновения культур и народов; соответствие оптимальным образцам речи, в том числе, профессионально-ориентированной.

В отличии от чисто словосочетательной, фреймовая готовность предполагает активизацию полновесных готовых фраз, направленных на проблему или результат, ошибку или обратную связь, возможность или желательность осуществления того или иного действия. Например, отдельные:

• фрейм-вопросы (с учетом регистра речи): рус. Как этого достичь? В чем проблема? ↔ офиц. How to achieve this? (разг. How do we get this?); офиц. What is the issue? (разг. What’s up? )

-

• фрейм-утверждения: Справедливое предположение. И это действительно так. Ответ готов. ↔ It is fair to suppose. It is indeed true. Here is the answer;

-

• фрейм-словосочетания : «со знанием дела» ↔ expertly ; ни в коем случае, достаточно ясно, ни при каких обстоятельствах ↔ by no means, clearly enough, under no circumstances.

Таким образом, понятие «словосочетательная готовность» исключает фреймы на уровне предложений и включает фреймы на уровне синтагм.

С точки зрения методики, словосочетательная и фреймовая готовность (далее – ФГ) являются центральными интегративными компонентами КК. Они подразумевают способность использовать лексические единицы, которые обычно встречаются в речи носителей языка, максимально естественно, и правильно формировать связи между словами, различая и составляя речевые фрагменты в соответствии с правилами сочетаемости и ментального прообраза. Так, для представления функционирования той или иной лексической единицы используются ментальные карты. На Рисунке 2 представлен пример метальной карты глагола «to achieve» с существительными нейтрального, отрицательного, положительного и сверхположительного значений, собранных с помощью искусственного интеллекта [12].

Именно степень ССГ помогает проводить различие между изучающими иностранный язык и носителями языка по фактору естественности, простоты или понятности письменного и устного высказывания. В основе ССГ схемы порождения высказывания, преимущественно предъявляемые заранее сегменты «струн» (formulaic word strings), отрабатываемые в упражнениях и ситуациях общения [6, с. 3, 39].

Формирование ССГ происходит на всех уровнях языкового сознания – от лексико-грамматического до стилистического (С.Г. ТерМинасова), в рамках ряда лингвометодических подходов – от грамматико-переводного и лексического до коммуникативного и комбинированного (blended learning). При этом, некогда доми- нировавший грамматико-переводной метод (Л.А. Гауф), разграничивает активный и пассивный словарь на разных этапах усвоения ИЯ и охватывает общеупотребительные и терминологические (специальные) отрасли знаний, включая терминологию, представленную, в частности, в двуязычных словарях (А.М. Таубе, Г.А. Судзилов-ский и др.). Комбинаторный подход выполняет широкий спектр задач – от сбора и исследования функционирования слов в многокомпонентных единствах (далее – МКЕ) и отбора обязательного терминологического минимума до рационализации и синергии речи (И.Р. Гальперин, И.А. Грузинская, А.А. Любарская, Г. Пальмер, Э. Торндайк, М. Уэст).

В ходе реализации гибридного системного (интегрального) подхода происходит активизация СС, действующих «заодно», на основе частотных ограничений (frequency constraint) [9, с. 76], и заучивание механизмов их образования, что обеспечивает количественный

Сочетаемость глагола ‘to achieve’

достичь успеха

результата, победы

достичь цели, решить задачу, получить изменение

AIM, PURPOSE, ALTERATION (+-)

RESULT, VICTORY (+)

INDEPENDENCE, TRIUMPH, FAME

получить независимость, испытать триумф, славу

>395 collocations

См. примеры по ссыпке:

достичь немыслимого, невиданного успеха, единства

IRLhttpB://inspirasBioi

XconVeriobj/achieveJ

THE impossible, SUCH marvels, SUCH a unity (**

REPUTATION, DESTINCTION INSIGHT (+-)

получить репутацию, заслужить отличие, видение

BREAKDOWN, END, FAILURE (-)

У доиграться до срыва, финала, провала

ПОНЯТИЕ И СОСТАВ СЛОВОСОЧЕТАТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ КАК АСПЕКТА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ и качественный рост словарного запаса, способствует беглости, правильности (точности), осознанности и интеллектуальности речи, ее краткости, вежливости, доходчивости. Недостаточность ССГ у курсантов приводит к неадекватным реакциям, ошибкам, несоответствию функционирования тем требованиям, которые предъявляются ситуацией. Избыточное употребление слов и недостаточное владение рядами синонимов и антонимов (упрощенность и сниженность) ведут к контаминации (захламленности или никчемности) речи.

По мере формирования ССГ обучаемые осваивают умения:

-

• осуществлять грамотный идиоматический выбор, который будет выполнен на уровне носителя языка (рус. чёткая видимость (обзор) ↔ англ. clear visibility );

-

• создавать «островки надежности», которые позволят пользователю языка направить свою когнитивную энергию на более творческое производство речи (рус. иметь высокий приоритет; быть чрезвычайно важным; быть сногсшибательным ↔ англ. be accorded to high priority (have a high priority); be crucially important; be earthshaking );

-

• устранять двусмысленность значения многозначных слов, формируя корректность или правильность, «золотой стандарт» речи, например, слово « conduct» выступает и как глагол, и как существительное : осуществлять или проявлять поведение, образ действий; руководство, ведение; кондуит , ср.: ложный перевод: кондуктор ↔ traffi c warden ; профессиональное руководство ↔ professional conduct , надлежащее поведение ↔ proper conduct; the conduct of its aff airs ↔ ведение дел, conduct proceedings ↔ процедура ведения совещаний, conduct sheet ↔ лист для записи взысканий и поощрений ;

-

• понимать нюансы коннотаций , например, тот факт, что для каждого значения слова «cause» существует список словосочетаний c фиксированным положительным или нейтральным значением: разумное (стоящее) дело ↔ common cause, worthy cause уважительная причина ↔ reasonable cause, charitable cause ↔ нужды благотворительности ; а для слова «incident» – ряд СС с негативной коннотацией: неблагоприятный, критический инцидент ↔ adverse/critical incident .

Таким образом, ССГ – некое владение устойчивыми словосоче- таниями, многословными выражениями (MWES) и терминами (MWT), которые, согласно результатам зарубежных исследований, составляют примерно половину лексикона [10, с. 7]. Умение свободно сочетать мини-фразы в предложениях и текстах c учетом аргументации является основным фактором свободного общения и точного выражения мыслей. По данным опроса, проведенного нами среди преподавателей ИЯ, формирование ССГ расширяет мировосприятие и положительно влияет на свободное владение устной и письменной речью, что в итоге приводит к максимальному использованию личностного потенциала при надлежащих обстоятельствах и свободе волеизъявления. Пополняемые банки словосочетаний, по типу уже созданных [8], составленные по категориям, служат наполнением электронных баз и мобильных приложений типа «Пиши и говори правильно и на родном, и на иностранном языке».

Далее, во второй части работы мы рассмотрим систему упражнений для активизации словосочетательной готовности.

Список литературы Понятие и состав словосочетательной готовности как аспекта формирования коммуникативной компетенции курсантов при обучении иностранному языку

- Военно-психологический словарь-справочник; под общ. ред. Ю.П. Зинченко. М.: ИД Куприянова. Общество психологов силовых структур, 2010, 592 с. URL: https://vk.com/wall-53986982_3679 (дата обращения: 14.03.2023).

- Крылова О.В. Методологические особенности отбора и реализации фреймов в аутентичных видеоматериалах (при гибридном академическом обучении иностранному языку). В 2х ч. Высшее образование сегодня. 2021. № 11-12. C. 68–72; 2022. № 1-2. C. 26–30.

- Леонтьев А.А. Основы теории речевой деятельности. М., 1974. URL: https://iling-ran.ru/library/psylingva/OTRD.pdf (дата обращения: 12.03.2023).

- Нечаев А.А. Английский военный термин в лингвистическом социокультурном аспектах: дис. … маг. Ишим, 2016. URL: https://elib.utmn.ru/jspui/bitstream/ru-tsu/11205/1/nechaev.pdf (дата обращения: 07.04.2023).

- Сигал К.Я. Теория словосочетания и речевая деятельность. М.; Ярославль: Канцлер, 2020. 418 с. URL: https://iling-ran.ru/seagal/teoria_slovosochetania.pdf (дата обращения: 09.03.2023).

- Boers F., Demecheleer M., Coxhead A., Webb S. Gauging the eff ects of exercises on verb–noun collocations. TESOL 18(1): 54–74. 2014. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/215386262.pdf (дата обращения: 10.03.2023).

- Carter R., Mclarthy M. Vocabulary and Language Teaching. Routledge, 2013. URL: https://zlibrary.to/pdfs/vocabulary-and-language-teaching-0 (дата обращения: 10.03.2023).

- Kleiser G. Fifteen Thousand Useful Phrases, 2008. URL: https://in.okfn.org/fi les/2013/07/Fifteen-Thousand-Useful-Phrases.pdf (дата обращения: 10.03.2023).

- Nation I.S.P. Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. URL: https://vk.com/wall-69851465_333 (дата обращения: 10.03.2023).

- Teaching Collocation: Further Developments in the Lexical Approach; M. Lewis (Ed.). Hove, England: Language Teaching Publications, 2000. URL: http://tesl-ej.org/ej16/r12.html (дата обращения: 10.03.2023).

- Van-Tan Bui, Phuong-Thai Nguyen, Van-Lam Pham. Combining Specialized Word Embeddings and Subword Semantic Features for Lexical Entailment Recognition, Data & Knowledge Engineering, Volume 141, 2022, 102077. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169023X22000696 (дата обращения: 10.03.2023).

- Wehrli E. Collocations in Parsing and Translation. Frontiers in Artifi cial Intelligence: 02 March 2022, Volume 5, Article 765695. URL: https://www.researchgate.net/publication/358986491_Collocations_in_Parsing_and_Translation (дата обращения: 11.03.2023).