Понятие кризиса и механизм его возникновения

Автор: Богачева Т.В.

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Финансы

Статья в выпуске: 2 т.3, 2009 года.

Бесплатный доступ

Дана оценка роли кризиса в социально-экономическом развитии общества, определены его наиболее типичные черты, проанализированы различные точки зрения ведущих исследователей и ученых на составляющие этапы кризиса, предложена классификация причин кризиса и отражена последовательность их возникновения, рассмотрены формы кризисных явлений на макро- имикроуровне, даны рекомендации по учету их особенностей для предпринимателей и менеджеров различного уровня.

Экономический кризис, потребитель, предприятие, менеджмент, государственное регулирование

Короткий адрес: https://sciup.org/140209016

IDR: 140209016 | УДК: 338.124.4

Текст научной статьи Понятие кризиса и механизм его возникновения

В рыночных условиях производство и реализация товаров и услуг связаны между собой зависимостью, которая определяется спросом и предложением. В основе формирования такой зависимости лежит факт покупки товара или услуги, совершающийся при наличии:

-

1) потребности в данном товаре или услуге;

-

2) денежных средств у покупателя;

-

3) данного товара или услуги на рынке;

-

4) превышения (или равенства) максимально возможной цены покупателя и минимально возможной продавца.

Теоретически, когда эти условия не соблюдаются, покупка не совершается, а процесс кругооборота товара и денег прерывается. На практике в случае несоблюдения второго и четвертого условий покупка происходит. Покупатель может приобрести товар в кредит, а продавец иногда вынужден продавать товар ниже минимально возможной цены. В каждом из этих случаев производитель товара несет экономические потери, которые, накапливаясь и приобретая перманентный характер, приводят к его неплатежеспособности и, в конечном итоге, к кризису.

В переводе с греческого языка слово «кризис» переводится как «решение». Любая система в своем развитии не минует такую фазу своего становления, как кризис. Первона- чально «кризис» интерпретировался в качестве завершения (перелома, имеющего характер противостояния, борьбы) в ходе формирования какого-либо процесса. До «кризиса» происходит обострение противоречий, которое провоцирует нарастание противостояния, в результате чего система все в большей степени приобретает характер неопределенности. Этот процесс продолжается до тех пор, пока ни определяется компромиссное решение или один из противоборствующих элементов не одержит победу. В результате того или другого сценария развития событий происходит снятие неопределенности, что и являет собой момент кризиса.

Однако кризис является не только фазой, завершающей определенный этап в развитии организационной системы, но и начальной фазой нового этапа ее развития. В целом кризис представляет собой обострение противоречий в любой социально-экономической системе, угрожающее ее жизнеспособности в окружающей среде и возникающее как на стадии управления функционированием этой системы (с целью стабилизации экономических процессов), так и на стадии управления ее развитием (с целью перехода в новое качественное состояние). Разобраться в направлениях, подходах, а главное – в методах идентификации и преодо-

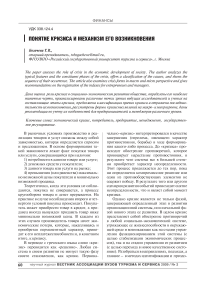

Рис. 1. Классификация и характеристика типов экономического кризиса

ления экономического кризиса на различных его стадиях можно, представляя, насколько кризисные явления объективны, а насколько они определяются влиянием субъективных факторов.

Экономическая наука изучает кризисы практически с момента их возникновения и делит их на следующие составляющие части:

-

• депрессия – состояние экономической системы, характеризующееся прекращением упадка производства, неактивной хозяйственной конъюнктурой, что сопряжено с высоким уровнем безработицы и устойчивыми инфляционными процессами;

-

• оживление – промежуточная фаза между депрессией и подъемом, для которой характерен рост деловой активности в незначительных масштабах, отчего в науке его часто квалифицируют как составную часть депрессии или подъема;

-

• подъем характерен ростом объемов производимых товаров (услуг), предопределяющим повышение деловой активности субъектов хозяйствования;

-

• стагнация, являясь противоположностью депрессии, характеризуется снижением роста деловой активности, предопределенным инерционным характером роста объемов производства при уже сложившемся насыщении товарных рынков;

-

• спад – «резкое снижение деловой активности, сопровождаемое отрицательным ростом объема производства, ростом инфляции, увеличением безработицы» [9].

Большой вклад в исследование экономической природы кризиса внес А.А. Богданов [4], который правомерно утверждал, что кризис – явление универсальное, а, значит, и объективное. Кризис, по его мнению, это «смена организационной формы комплекса» [4], системы, представляющей собой «множество элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и образующих при этом единое целое». При этом смена форм или трансформация системы может состоять либо в уничтожении прежних связей, либо в воспроизводстве новых, либо в том и другом вместе взятых. Последнее с точки зрения систем, на наш взгляд, наиболее часто встречается и означает эволюционное, а не революционное развитие системы или формы [9]. Таким образом, можно прийти к заключению о том, что сущность кризисов заключается в «образовании или нарушении полных дезингрессий»[4].

В развитии экономической мысли можно наблюдать участие целой плеяды великих ученых, отмеченных Нобелевской премией за анализ цикличности проявления кризисных явлений на различных уровнях хозяйствования от уровня предприятий до уровня страны (рис. 1).

Наряду с теоретическими подходами, сформулированными исследователями макроэкономических процессов, имеется систематизированный опыт исследователей динамики экономического развития отдельных предприятий, эти циклы называются хозяйственными и повторяются с периодичностью от 1 до 12 лет.

Экономический кризис — это следствие шоковых ситуаций и нарушений равновесия системы, поражающих экономику в различные периоды и имеющих последствия, устойчивые во времени. Понимание сущности кризиса в экономике является основой для выработки антикризисной программы как на макро-, так и на микроуровне [1].

Один из самых ярких экономистов ХХ века Дж.М.Кейнс поставил вопрос о необходимости государственного вмешательства в экономику в целях исправления ее недостатков. До него такая возможность отрицалась, считалось, что кризисы имеют случайный характер. В отличие от своих предшественников, уделявших основное внимание проблемам увеличения производства товаров, Дж.М.Кейнс указал на приоритет «эффективного спроса», т.е. потребления и накопления, из которых он и состоит. Он предложил свой метод исследования, основанный на изучении зависимостей и пропорций между макроэкономическими величинами: национальным доходом и накоплениями, охарактеризовал периодические (регулярные) и нерегулярные макроэкономические кризисы (рис. 2).

«Болевые точки» современного социальноэкономического кризиса, формирующегося на макроуровне, при его всеобщем охвате со временем смещаются. Среди всех черт и проявлений макроэкономического кризиса сегодня выделяются следующие.

-

1. Происходит обнищание определенных слоев населения, появляется угроза разрушения генофонда.

-

2. Сокращается воспроизводственная составляющая в структуре экономики, при этом снижается возможность ее восстановления, возникает и развивается дисбаланс между материально-вещественными и финансовостоимостными факторами воспроизводства.

-

3. Обесценивается и «проедается» основной капитал, что приводит к искусственному завышению прибыли. После ее распределения снова происходит «проедание» основного капитала. Финансовые результаты деятельности перестают соответствовать реальному движению основного капитала, создается обманчивая видимость исчезновения внутренних источников накопления.

-

4. Наблюдается сокращение инвестиций как наиболее опасная форма проявления кризиса в долгосрочной перспективе. Обвальное снижение их объемов не обеспечивает условий даже для простого воспроизводства, не говоря

-

5. Теряется контроль над денежным обращением из-за дезорганизации финансовой системы.

-

6. Происходит почти полная потеря управляемости процессами в экономике, что существенно затрудняет разработку и реализацию любых программ и мер по борьбе с кризисом, стабилизации экономической и социальной ситуации. Кризис управления во многом отражает примитивные представления об отказе государства от участия в регулировании экономики, что противоречит мировому опыту и практике стран с высокоэффективной рыночной экономикой.

уже об экономическом росте и структурной перестройке экономики.

На микроэкономическом уровне в экономической литературе выделяются следующие определения кризиса.

-

1. Внутренний механизм насильственного приспособления размеров общественного производства к объему платежеспособного спроса хозяйственных субъектов [11].

-

2. Маловероятное событие, способное угрожать жизнедеятельности организации, характеризующееся неопределенными причинами и трудно предсказуемыми последствиями, требующее принятия немедленных решений [5].

В микроэкономике используется понятие «кризис предприятия», которое в широком смысле означает процесс, который ставит под угрозу существование предприятия.

Понятие «кризис предприятия/кризис на предприятии» описывает в современной экономической литературе различные феномены в жизни предприятия от простых помех в функционировании предприятия через различные конфликты до уничтожения предприятия, которые для него, как минимум, можно характеризовать как катастрофические.

Кризис предприятия понимается как незапланированный и нежелательный, ограниченный по времени процесс, который в состоянии существенно помешать или даже сделать невозможным функционирование предприятия. Находящиеся под угрозой основополагающие (концептуальные) цели предприятия и размер этой угрозы определяют силу кризиса [2].

Исследователи различают следующие формы кризиса на микроэкономическом уровне:

-

• стратегический, когда затрагиваются все области хозяйственно-экономической деятельности предприятия;

Виды экономического кризиса

Макроэкономический кризис

по времени действия

эндогенный и экзогенный

по характеру протекания

структурные

случайный и закономерный

объективный и субъективный

по причине возникновения

регулярные (периодические)

искусственный и естественный

по сфере отношений

социальный

технологический

финансовый

организационный

скрытый и явный

нерегулярные

кратковременный и затяжной

по масштабу

локальный и общий

Й Я Я О

отраслевые

частичные

3S

>я

легкий и глубокий

S

о о я

я я

-е

1 в я о и

2 5 о р я

>я

О

я I

к

о

я а

Я Р

И о Я

Я р я

Рис 2. Типология видов экономического кризиса

-

• кризис «успеха», когда возникновение убытков организации связано с недостатками менеджмента;

-

• кризис неплатежеспособности (ликвидности), при котором организация не способна погасить свои долги. В результате она продолжает какое-то время действовать, накапливая задолженность, либо ликвидируется, при этом в ряде случаев происходит вымывание капитала [7].

При стратегическом кризисе нарушаются факторы успеха. Он, как правило, длится долго, а его продолжительность определена эффективностью стратегических действий менеджера. Стратегический кризис возникает при потере руководством организации «стратегического зрения»: несвоевременной смене продукции, услуг, отказе от перехода на новые технологии или в новые регионы, снижении инвестиций на НИОКР, новую технику или подготовку кадров и ряде других действий. Все это формирует долгосрочную и устойчивую потерю объемов реализации и рынков сбыта. Подобный кризис часто проявляется в организациях, в которых менеджеры не имеют выраженной мотивации к процветанию бизнеса, и характерен для стран с высокой долей государственной собственности.

«Кризис успеха» существует, если организация несет убытки, для ликвидации которых необходимо расходование собственного капитала, что в будущем может привести к необходимости расширенного использования заемных средств. Пример «кризиса успеха»: убытки, вызванные уменьшением оборота, ростом издержек, снижением цен, вымыванием оборотного капитала. Для того, чтобы продолжать функционировать, организация вынуждена направлять в основной оборот дополнительные финансовые ресурсы даже при условии сохранения действующего объема оказываемых услуг.

Кризис неплатежеспособности (ликвидности) в отличие от двух первых форм является внешним проявлением нарушений в функционировании организации. Кризис ликвидности, как и сама категория «ликвидность», является моментной характеристикой организации. Основой ее «моментности» становится характер информации, используемой для расчета всех показателей ликвидности (значение показателей баланса на определенную дату) [7].

Анализ литературы, посвященной изучению экономической природы «кризиса предприятия», показал, что его формы имеют определенный временной интервал: долгосрочный — для стратегического кризиса; среднесрочный — для кризиса «успеха»; краткосрочный — для кризиса ликвидности.

Кризис ликвидности очевиден, когда банки отказывают предприятию в дальнейшей выдаче кредитов, кредиторы отказываются ждать оплату задолженности за поставленные товары (услуги) и выполнять работы или поставлять продукцию без предоплаты. Кризис «успеха» находит выражение в снизившемся размере собственного капитала. Дальнейшие исследования этих кризисов в организациии приводят к обнаружению стратегического кризиса.

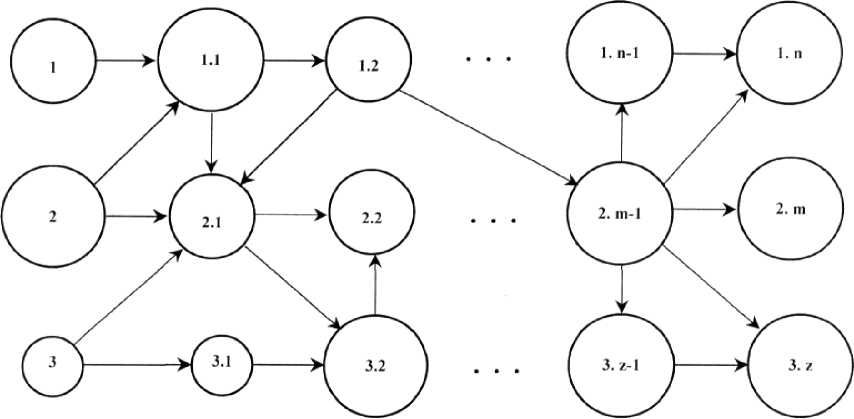

В целом раскрытию сущности кризиса, а также возможности адекватной идентификации его глубины, масштабности и стадий развития способствует типология видов кризиса. Изучение и обобщение классификационных признаков экономического кризиса, рассмотренных в литературных источниках, позволила произвести их систематизацию, представленную на рис. 2.

Степень превалирующей угрозы определяет стадию кризиса, знание которой является обязательной предпосылкой адекватной реакции. По данному признаку кризисы подразделяют на обратимые и необратимые.

Под обратимым кризисом понимают финансовое состояние организации, когда она самостоятельно или с помощью заинтересованных сторон (собственник, государство, кредитор, трудовой коллектив) производит преобразования, в результате которых остается как хозяйствующий субъект на рынке товаров и услуг. Сохраняется юридическое лицо и фирменное название.

Необратимость кризиса подтверждается фактом реорганизации должника, когда на рынке после проведения изменений организация не существует под фирменным названием должника. Ликвидация, распродажа имущества, исключение из государственного регистра означают, что кризис у организации был необратимым.

Западные исследователи подразделяют кризисы предприятий на две основные группы: эндогенные и экзогенные . Эндогенный кризис возникает внутри организации в результате ошибочного управления или ведения учета, например, низкое качество, ошибочные финансовые программы, калькуляция. Для его выявления необходимы дополнительные исследования в области маркетинга и менеджмента на основе внутреннего анализа. Экзогенный кризис возникает в организации по внешним не зависящим от нее причинам: высокий уровень инфляции, крайне высокие проценты по кредитам, недостаток рабочей силы, перебои с сырьем, забастовки, неоправданно высокая налоговая нагрузка, государственное регулирование цен, нестабильность налоговой системы и другим. В этой ситуации необходимо провести отраслевое исследование рынков ссудного капитала, рабочей силы, экономического климата и тому подобных факторов [6].

Несоответствие параметров окружающей среды параметрам финансово-хозяйственной деятельности предприятий, обусловленное неадекватной организацией бизнеса и не верной стратегией приводит предприятие в состояние кризиса. Трудно предвидеть такие события и заранее «просчитать» модель оптимального антикризисного поведения. Однако большинству кризисов предшествуют некоторые инциденты, ошибки или предупреждающие сигналы, которые могут навести на мысль о возможном кризисе. Проблема заключается в том, что руководители обычно слишком заняты рутинным управлением и не успевают оперативно отреагировать на возникновение первых симптомов кризисной ситуации: они либо проходят незамеченными, либо игнорируются в пользу чего-то кажущегося более важным на данный момент или легче управляемого [7].

По определению профессора А.Н. Чаплиной под симптомами следует понимать «внешние проявления кризисных явлений», заклю-

Таблица

Классификация причин образования кризиса субъектов предпринимательских отношений

|

Внешние причины |

Внутренние причины |

|

Международные |

Конкурентоспособность |

|

цикличность экономического развития, заключение международных соглашений, образование свободных экономических зон, тарифные соглашения, лицензионная торговля, финансовая состоятельность зарубежных партнеров, стратегические зоны хозяйства |

имидж, уровень квалификации персонала, доля влияния на рынке, стадия жизненного цикла продукции (товаров, услуг), отрасль деятельности, товарная и ценовая политика, политика сбыта, стратегические цели, качество продукции (товаров, услуг) |

|

Национальные |

Принципы деятельности |

|

менталитет, политическая ситуация в стране и отношение государства к предпринимательству, социальная политика, экономическая политика, налоговая политика, ограничение монополизма, конкуренция, уровень доходов населения и покупательная способность (уровень цен, возможность получения кредита) |

форма собственности, структура управления и организации деятельности, социальная политика, новизна используемых технологий, уровень маркетинговой деятельности, инновационная деятельность, организация, специализация и диверсификация производства |

|

Природные |

Ресурсы и их использование |

|

стихийные бедствия и катастрофы, природные явления, геологические запасы |

эффективность деятельности, рентабельность деятельности, структура привлечения и размещения капитала, инвестиционная привлекательность |

|

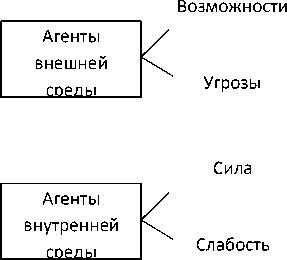

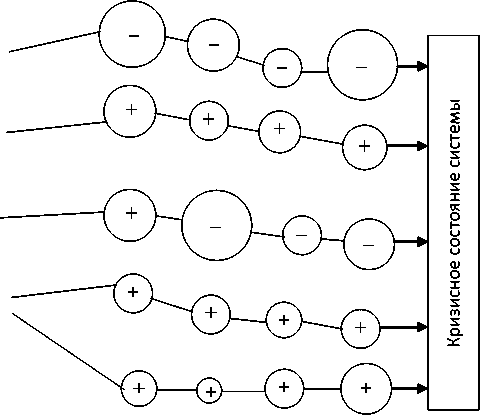

чающиеся в несоответствии определенных показателей установленным или сложившимся критериям. Причины кризиса – это «источники возникновения кризиса», вследствие которых появляются факторы кризиса, рассматриваемые в качестве «настораживающих событий» [13]. Изучение и анализ данных и выводов, изложенных в экономической литературе [3, 8], дает возможность классифицировать причины возникновения кризисных явлений так, как это представлено в таблице. Последовательность возникновения кризисов на различных уровнях экономических субъектов схематически показана на рис. 3, с. 66. Субъекты инициируют исходные экономические явления и тем самым «запускают» механизм возникновения кризисного состояния. Под влиянием этих исходных явлений без дополнительного импульса последовательно происходят взаимозависимые экономические явления, которые, возникая в определенном порядке, приводят к завершающему явле- |

нию — кризисному состоянию (эффект падающего домино). Источники исходных экономических явлений могут находиться как во внешней (детерминанты «национального ромба» по М.Портеру), так и во внутренней (стратегический потенциал фирмы) среде. Экономические явления, выступающие в качестве исходных, чрезвычайно разнообразны по характеру и силе первоначального импульса. Схема действия этого механизма (рис. 4, с. 66) приемлема для экономической системы любого уровня: от отдельного предприятия или организации до комплексной единицы или отрасли национальной экономики. Глубину кризисного состояния и продолжительность периода, в течение которого оно наступает, определяют несколько факторов:

|

-

• соотношение и сила промежуточных явлений по каждому фактору состояния фирмы;

-

• значимость каждого фактора состояния фирмы конкретно для данной фирмы и данной отрасли национальной экономики [15].

Изучение сущности механизма возникновения кризисного состояния наводит на мысль о его лавинообразном развитии, т.е. каждое последующее экономическое явление в цепочке, дает, как правило, сигнал большей силы и той же направленности, что и предыдущее. Однако такая простая зависимость вряд ли отражает существенно более сложные и противоречивые процессы, происходящие в реальной жизни. Поэтому необходимо постоянно отслеживать цепочку событий,

Отраслевой уровень

Обесценивание и

Региональный уровень

Государственный уровень

инициированную тем

или

Субъекты,

инициирующие

исходные

Уровень предприятий

потеря контроля над денежными потоками

Двустороннее влияние

«проедание» основного капитала

Двустороннее влияние

Потеря инвестиционной

Двусторонн

влияние

Обнищание определенных слоев населения, возникновение угрозы разрушения генофонда общества

Рис 3. Последовательность причинно-следственной связи возникновения кризисов на различных уровнях экономических субъектов

Факторы

Исходные

Процесс

Завершающее

состояния

явления

явление

фирмы

явления

Рис. 4. Схема действия механизма возникновения кризисного состояния предприятия

Исходные Промежуточные Завершающие явления явления явления

Рис. 5. Интердепенденция экономических явлений

иным исходным экономическим явлением, и своевременно фиксировать факт и характер воздействия исходного явления на завершающее. На рис. 4 интенсивность воздействия характеризуется диаметром кружка, но наблюдения показывают, что взаимоотношения экономических явлений в реальной жизни существенно сложнее: существует зависимость между собой (интердепенденция) промежуточных экономических явлений, принадлежащих не только цепочке от данного исходного явления к завершающему, но и цепочкам, инициируемым другими исходными явлениями (рис. 5).

Целесообразно говорить о множественности путей от исходных экономических явлений к завершающим. Каждый из этих путей будет обладать разной интенсивностью воздействия на завершающее явление, определяющей образование особенностей антикризисного управления, присущих каждой фазе развития кризиса.

Систематизируя приведенные в рамках данной статьи определения кризиса, обобщая результаты исследования механизма его возникновения, отметим следующие особенности:

Список литературы Понятие кризиса и механизм его возникновения

- Алексеев Н. С. Управление предприятием в кризисной ситуации (опыт работы)//Проблемы теории и практики управления. М: БОСС, 1999

- Амосов А. С. Инфляция и кризис: пути выхода. М.: Пресса, 2002.

- Беспалов Г.В.Антикризисное управление: курс лекций. СПб.: ГУ Аэрокосмического приборостроения, 2003. 53 с.

- Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука. В 2-х т. Кн.II./Ред. кол. Л.И. Абалкин (отв. ред.) и др./Отд. экономики АН СССР. Ин-т Экономики АН СССР. М.: 1989. 365 с.

- Грязнова А.В. Антикризисный менеджмент. 1999.

- Дэй Д. Стратегический маркетинг М.: ЭКСМО-Пресс, 2002.

- Кожевникова Н.Н. Основы Антикризисного управления предприятиями. М: Академия, 2005.

- Коротков Э.М. Антикризисное управление: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2001.

- Кукушкин С.Н.Антикризисное управление: Монография. Ульяновск: УлГТУ, 2000.

- Мау В. Политическая природа и уроки финансового кризиса//Вопросы экономики. 1998. № 11.

- Милль Дж. Основы политической экономии. Т. 1. М.: Прогресс, 1998.

- ХайманД. Современная микроэкономика: анализ и применение/Пер. с англ. М., 1992.

- Чаплина А.Н., Кошелева И.В. Менеджмент в торговле: учебное пособие, КГТЭИ. 2005

- Шпитхофф А., Шиборщ К. Антикризисное управление. Р/нД: Феникс, 2004.

- Юн Г.Б. Методология антикризисного управления М: Дело, 2004.