Понятие, особенности и функции семейно-правового (брачного) договора

Автор: Рахманин Намиг Таирович, Король Оксана Алексеевна

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Теория и практика юридической науки

Статья в выпуске: 3-1 (69), 2022 года.

Бесплатный доступ

Брачный договор является древнейшем институтом семейного права, который существовал еще в Древнем Риме под названием «labulae nuptials». На сегодняшний день он довольно активно применяется супругами в процессе заключения брака и несмотря на этот факт, исследователями отмечаются различные проблемы в сфере его применения. В данной статье был проанализирован институт брачного договора и предложены пути решения выявленных проблем.

Брак, брачный договор, супруги, семейное право, недействительная сделка

Короткий адрес: https://sciup.org/14126300

IDR: 14126300 | УДК: 347.626.2 | DOI: 10.47629/2074-9201_2022_3.1_67_72

Текст научной статьи Понятие, особенности и функции семейно-правового (брачного) договора

С ам по себе институт брачного договора начал формироваться еще в Древнем Риме. По исследованиям историков в те времена были распространены браки между разными сословиями, и чтобы предостеречь свое имущество, молодожены сразу обсуждали свои имущественные вопросы, и зачастую в письменном виде при свидетелях.

На самом деле иногда ошибочно считают, что институт брачного договора появился только недавно. Отчасти это действительно так, поскольку именно в Российской Федерации он появился только в 1994 году, но корни его уходят далеко в историю.

На сегодняшний день семейно-правому (брачному) договору посвящена статья 40 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) [2]. Так, согласно данной статье, брачный договор представляет собой определенное соглашение лиц, которые вступают в брак или же соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Кроме того, в ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), закреплено диспозитивное правило, согласно которому, имущество, нажитое супругами во время брака считается совместной собственностью, если договором между ними не предусмотрено иное [1].

Стоит сказать о том, что за рубежом (например, в Соединенных Штатах Америке и Канаде), в отличии от России, брачный договор пользуется большим спросом и в нем супруги прописывают не только варианты пользования имуществом, но и свой распорядок дня, описывают обязанности друг друга и многое другое.

Заключение семейно-правового договора возможно исключительно в письменной форме, документ должен быть заверен у нотариуса до вступления в брак или же в период действия брака, однако сам по себе он вступает в силу только после официальной регистрации брака.

По своему смыслу данный договор является сделкой с отлагательным условием, поскольку возникновение обязанностей и прав у сторон зависит от времени регистрации брака и поэтому он также считается и срочным (вступает в момент регистрации брака и прекращает свое действие в момент его прекращения). По своей сути он является консенсуальным, так как для его заключения нужно соглашение сторон.

В Российской Федерации брачные договоры преимущественно регулируют вопросы использования имущества. С помощью него определяются права и обязанности супругов по отношению к определенному имуществу, что может быть выражено в следующем порядке:

-

• в порядке долевого владения;

-

• в порядке совместного владения;

-

• в раздельном порядке.

Вопросам содержания такого договора посвящена ст. 42 СК РФ, которая устанавливает, что определение порядка распоряжения имуществом может быть установлено как одновременно на все имущество, так и на какие-то его отдельные виды. При этом под имуществом понимается не только недвижимость и транспортные средства, но и ценные бумаги, уставные капиталы в коммерческих организациях и паи.

Договор может касаться как имущества, которое уже имеется у сторон, так и на возможного имущества, которое будет приобретено сторонами в будущем.

То есть, можно сказать о том, что основной задачей данного договора является регулирование отношений между супругами.

Первая же проблема, с которой можно столкнуться при анализе данного договора – это определение его места в системе права. Является ли данный договор полноценным гражданско-правовым договором или же это все-таки договор особого рода.

В теории права сформировалось две основные позиции по данному вопросу:

-

1. Брачный договор является гражданско-правовым договором. Такой позиции придерживаются: И.В. Жилинкова, М.В. Антокольская, Л.Б. Максимович и др. [7]. В своих исследованиях, они все отмечают, что несмотря на всю специфику, такой договор не являет-

- ся чем-то особенным и не обладает такими признаками, которые бы позволили отнести его к особенным договорам. Причиной его отнесения к гражданскому законодательству является то, что он заключается, изменяется и расторгается на основании норм ГК РФ.

-

2. Брачный договор относится к семейному законодательству. Представителями данной точки зрения являются Е.А. Чефранова, О.Н. Низамиева [7].

В поддержку данной точки зрения они отмечают, что по своей природе брачный договор имеет в себе множество специфических особенностей. Например, если взять субъективный состав договора, то мы можем увидеть, что он особенный – это супруг и супруга, вступающие в брак. Также особенностью является тот факт, что он не может существовать без заключения официального брака и является неотделимой частью личных отношений между людьми.

Несмотря на все особенности, нужно признать факт того, что основной его целью является регулирование имущественных отношений между супругами, что является именно гражданско-правовым инструментом, поэтому с учетом вышесказанного, брачный договор все же является гражданско-правовым договором с некоторыми семейно-правовыми особенностями.

При этом, решение данного вопроса позволит не только устранить пробел в теоретической базе, но и достаточно сильно облегчить принятие решений на практике, так как это дает возможность заполнять пробелы за счет норм гражданского права.

Еще одной проблемой является следующее: в законодательстве отсутствует критерий, определяющий лиц, которые вступают в брак. Относительно этой проблемы существует также несколько различных точек зрения:

-

1. Согласно суждению Б.М. Гонгало и П.В. Крашенникова, в СК РФ отсутствуют требования о регистрации брака для непосредственного заключения брачного договора. Заключение брачного договора до заключения брака ничего не порождает [6].

-

2. По мнению Н.Е. Сосипатровой, вступающими в брак можно считать лиц после подачи ими заявления в органы ЗАГСа, и уже при удостоверении брачного договора стороны должны предоставить справку о подаче ими заявления о вступлении в брак [6].

Третьей проблемой выступает следующий фактор. Как уже было сказано, ст. 40 СК РФ указывает на то, что брачный договор регулирует имущественные права и обязанности. Однако, все больше исследователей выступает с мнением о том, что в содержание брачного договора стоит включить возможность определения личных неимущественных прав и обязанностей.

Стоит поддержать такую точку зрения, так как в зарубежных странах такая практика довольно актив- но используется и исключить из п. 3 ст. 42 СК РФ условие недопустимости установления супругами личных неимущественных прав и обязанностей в отношении друг с другом.

Также необходимо обратить внимание на факт противоречия, которое заложено непосредственно в самом СК РФ.

Так, п. 2 ст. 42 СК РФ позволяет супругам ставить в договоре друг другу определенные права, а также обязанности, в зависимость от наступления или не-наступления определенных оговоренных условий (в том числе и неимущественного характера).

Таким образом, в брачном договоре можно предусмотреть условие о том, что нарушение любого личного права может повлечь для супруга-нарушителя ряд неблагоприятных имущественных последствий.

Более того, не только нарушение личных прав может повлечь за собой определенные юридические последствия, но и также любое изменение (или отсутствие изменений) в поведении одного из супругов.

Важной особенностью брачного договора, которое хочется подчеркнуть, является факт того, что ни одно из его условий не должно ставить одного из супругов в неблагоприятное положение.

Считаем необходимым поговорить о частных случаях, которые могут возникнуть и относительно которых в законодательстве нет урегулирования.

Как известно, на сегодняшний день военная ипотека пользуется довольно большим спросом среди населения страны. Государство, для того чтобы активизировать желание граждан сделать выбор в пользу военной службы, разработало систему льгот, а также меры поддержки военнослужащих, одной из которых и является институт военной ипотеки.

В классической ситуации все ипотечное имущество делится пополам между супругами, поскольку является совместно нажитой собственностью, однако при делении имущества в военной ипотеке есть свои особенности и условия, поскольку деньги были получены от государственного органа – Министерства обороны РФ.

Актуальным вопросом является следующее: как поделить полученное имущество? При этом, в случае раздела такой квартиры и возникает закономерный вопрос: если квартира судом поделена пополам, тогда почему Министерство обороны РФ не предъявляет требование к противной стороне о взыскании части оплаченной стоимости квартиры?

В теории квартира на ½ не принадлежит военнослужащему, однако ФГКУ «Росвоенипотека» оплачивает полную часть квартиры, не деля ее на доли.

Еще одним частным вопросом является то, как поступить с брачным договором в случае, если один из супругов подал на банкротство?

Как известно, в случае если договор был заключен с лицом, в отношении которого ведутся процедуры банкротства, такая сделка, в соответствии с п. 1 ст. 61.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», может быть признана недействительной также по основаниям указанного закона [3].

Таким образом, сделка может быть признана оспоримой или недействительной по решению суда, однако не вызывает сомнений тот факт, что суды при решении вопросов о брачных договорах должны установить четкие критерии для признания его недействительным. То есть становится очевидным, что, назрела еще одна необходимость дополнения действующего сегодня законодательства.

Решая вопрос о том, знает ли супруг о наличии у супруга-должника цели причинения вреда имущественным правам кредиторов при заключении брачного договора, суд принимает во внимание, насколько супруг мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него осмотрительность, установить в совокупности наличие признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества супруга должника, а также любого иного условия, предусмотренного п. 2 ст. 61.2 ФЗ «О банкротстве».

Также стоит отметить, что сегодня на практике присутствуют некоторые тонкости, которые касаются заключения брачного договора. Так, на сегодняшний день законодателем не был упорядочен факт заключения брачного договора между несовершеннолетними, которые вступают в брак, а также при заключении брака между дееспособными и недееспособными (но имеющими опекуна) [6].

Далее стоит сказать о том, что на сегодняшний день недопустим односторонний отказ от исполнения договора, что определяет определенную охрану семейно-правовых и личных отношений. Изменение или расторжение семейно-правового соглашения допустимо исключительно по соглашению обеих сторон, которое должно быть нотариально заверено. То есть, данный договор является двусторонним.

Законодательством предусмотрены случаи, когда семейно-правовой договор может быть признан судом недействительным в части или же полностью.

К сожалению, на практике могут возникнуть различные ситуации в браке. Зачастую происходит так, что супруга посвящает все свое время уходу за домом и воспитанию детей. Другой же супруг в это время строит свой бизнес ради получения большой прибыли.

Когда стороны решают расторгнуть брак, если имел место быть заключенный брачный договор, то супруг пытается оспорить его, решив, что он не является справедливым. Поэтому, необходимо проанализировать случаи, когда такое может быть допущено.

Во-первых, стоит сказать о том, что важным аспектом установления действительности и ничтож- ности брачного договора является то, что этот договор не должен ущемлять права одной из сторон, как это уже было сказано ранее. Также он не должен противоречить законодательству.

Вообще, к брачному договору применяются общие правила оспоримости или ничтожности сделки. Однако, стоит обратить внимание на такой факт, СК РФ предусматривает специальное условие оспоримости касаемо того, что договор может быть признан недействительным по требованию одного из супругов, если условия договора ставят его в крайне неблагоприятное положение.

Для того, чтобы понять, как именно можно оспорить данный договор, необходимо определить срок исковой давности. Так, согласно СК РФ, сроки для оспаривания брачного договора не установлены.

На этот счет, Верховный Суд РФ дал разъяснение, согласно которому к спорам о брачном договоре применяется срок исковой давности, предусмотренный ст. 181 ГК РФ (недействительные сделки), то есть такой срок составляет всего один год [4].

Для более подробного изучения вопроса необходимо проанализировать непосредственно судебную практику и то, как суды решают данный вопрос.

В судебной практике встречаются разные случаи и разные решения относительно таких споров. Суды не обладают определенной практикой принятия решений по подобным вопросам и поэтому решают все дела смотря на все обстоятельства в каждом конкретном деле.

Например, суд города Ижевска пришел к выводу о том, что требование одной из сторон недействительно [5].

Так, супруга в обосновании своих требований указывала, что брачный договор является кабальной сделкой по отношению к ней и ставит ее в затруднительное положение. Однако суд отказал в удовлетворении иска по причине того, что истица при заключении такого договора на самом деле знала обо всех условиях и поэтому заключила его добровольно и была предупреждена нотариусом.

На сегодняшний день термин «неблагоприятное положение» является оценочным, что затрудняет действия судов. Ни один нормативный акт не содержит перечня признаков, по которым можно было бы определить такое положение одного из супругов. Такой пробел также осложняет прогнозирование развития исхода той или иной ситуации.

Говоря об особенностях брачного договора, нельзя не затронуть тему сравнения применяемого института в России и за рубежом.

Проведя поверхностный анализ законодательства некоторых зарубежных стран, можно прийти к следующим умозаключениям относительно их отличия:

-

1. Тайна договора. В Российской Федерации имеет место быть тайна брачного договора. Такое положение подкрепляется нормами законодательства о нотариате, а также Конституцией. В то же время во многих западных странах к брачному договору обеспечен свободный доступ. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с ним.

-

2. Изменение условий. В России все условия брачного договора, как уже было сказано ранее, можно изменить по желанию супругов и заверить в нотариальном порядке. В США и странах Европы так просто это сделать невозможно. Супруги после заключения брака имеют право изменять данный договор исключительно по решению суда во избежание умаления прав одной из сторон, что является несравненным плюсом такой процедуры.

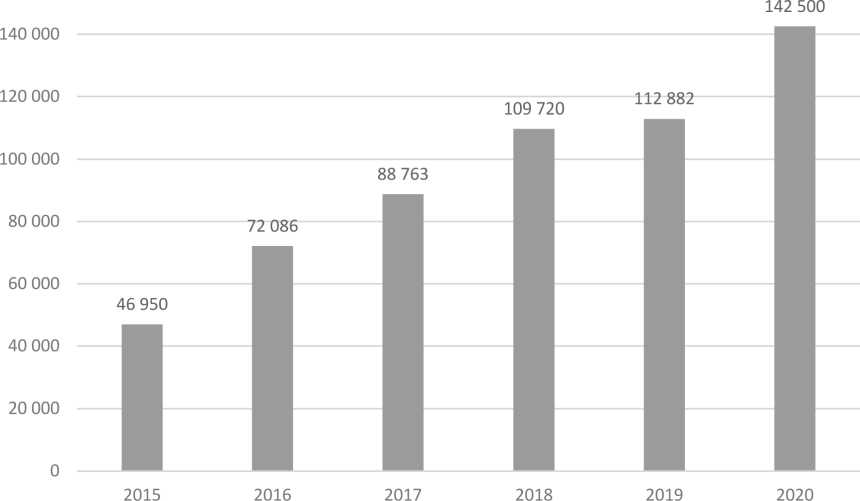

В рамках рассматриваемой статьи интересно также проанализировать и статистику заключения брачных договоров в Российской Федерации согласно ежегодному отчету Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации. Так, все полученные сведения о заключенных брачных договорах за 20152020 годы, можно отразить на диаграмме, представленной на Рисунке [10].

Таким образом, исходя из приведенной статистики Федеральной нотариальной палаты можно сделать вывод о том, что интерес к брачному договору постепенно повышается. Все больше и больше людей заключают ежегодно брачные договоры, что подчеркивает актуальность, а также важность данного вопроса.

Для полного сравнения, стоит сказать о том, что всего в 2020 году было заключено около 770 тысяч браков и всего заключено 142 тысячи брачных договоров. Несомненно, в приведенное количество могут входить и лица, которые уже ранее 2020 года заключали брак, но прогрессия в любом случае только растет.

Если проводить сравнение России и, например, США, где данный институт присутствует среди граждан уже на протяжении более ста лет, то можно увидеть следующие различия. Если в США на заключение официального контракта идут не менее 70 % пар, которые вступают в брак, то в Российской Федерации количество таких супругов не превышает 3-4 % от общей массы [8].

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать определенные выводы. Стоит сразу отметить, что несмотря на все выявленные положительные стороны семейно-правового договора, в Российской Федерации он не пользуется особой популярностью. Это связано с несколькими причинами.

Во-первых, многие относятся к нему негативно. Элементарное воспитание сделало их такими, что им претит сам смысл брачного договора. Они боятся, что их будут высмеивать или осуждать со стороны.

160 000

■ Количество заключенных брачных договоров

Рисунок. Количество заключенных брачных договоров с 2015 по 2020 годы

Во-вторых, на сегодняшний день у населения достаточно низкий уровень юридической грамотности, что порождает определенное недоверие и недопонимание относительно данного семейного института.

Многие граждане нашей страны не понимают зачем нужен брачный договор или думают, что он может как-то обернуться против них и поэтому предпочитают не заключать такого рода договор. Однако позже, при расторжении брака, они жалеют о том, что ранее не заключили такой договор.

По причине такой непопулярности появляется второй закономерный процесс – малочисленная судебная практика и слабая теоретическая база. Несмотря на этот факт, законодателю необходимо отрегулировать данный институт права, поскольку от него может зависеть достаточно большое количество денежных средств и жизней людей.

Факт того, что в 2020 году было заключено более 140 тысяч брачных договоров, уже говорит о том, что законодателю просто необходимо устранить все законодательные пробелы, начиная с того, что до сих пор точно не определен круг лиц, которые имеют право заключать данный договор, заканчивая тем, что не определены до конца необходимые существенные моменты его расторжения.

Подводя окончательный итог, стоит сказать о том, что брачный договор имеет как преимущества, так и недостатки. Одним из основных преимуществ договора выступает то, что супруги могут разделить свое имущество без скандалов и многочисленных споров. Это может сократить их временные финансовые затраты.

Поэтому законодателю необходимо продолжать совершенствовать данный правовой институт во избежание возникновения проблем в практической деятельности, которые могут подорвать не только защиту семейных правоотношений, но и даже конституционные гарантии человека и гражданина.

Список литературы Понятие, особенности и функции семейно-правового (брачного) договора

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с изм. от 22.12.2020 № 456ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с изм. от 14.07.2022 № 310-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

- Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. от 28.06.2022 № 212ФЗ) // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

- Определение ВС РФ от 20.01.2015 №5-КГ 14-144 // URL: https://clck.ru/QFq7J (дата обращения: 24.09.2022).

- Решение Октябрьского районного суда города Ижевска по делу № 2-716/2019 от 22.03.2019 https://clck.ru/QFq9U (дата обращения: 24.09.2022).

- Гарицкий Е.А. Сделки в семейном праве (брачный договор) / Е.А. Гарицкий // Аллея науки. - 2020. - Т. 2. - № 6(45). - С. 699-702.

- Дейнега К.Е. Дискуссионные вопросы, связанные с правовым регулированием брачного договора в условиях признания лица несостоятельным (банкротом) // Вопросы российской юстиции. 2021. № 12. С. 121-132.

- Коренная А.В. Современные вопросы брачного договора в Российской Федерации / А.В. Коренная // Океанский менеджмент. - 2020. - № 2(7). - С. 38-42.

- Котунова М.В. Проблематика определения места брачного договора в системе средств правового регулирования семейных отношений / М.В. Котунова // Академическая публицистика. - 2020. - № 2. - С. 98-103.

- Сведения о нотариате в Российской Федерации // Министерство юстиции Российской Федерации. URL: https://minjust.gov.ru/ru/pages/svedeniya-o-notariate-v-rossijskoj-federacii-za-2020-god/(дата обращения: 24.09.2022).