Понятийно-терминологическое поле проблемы интедиффии в образовании (на примере обучения физике в сельской школе)

Автор: Коршунова О.В.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Методология интеграции образования

Статья в выпуске: 2 (43), 2006 года.

Бесплатный доступ

В статье предпринята попытка упорядочения понятийно-терминологического аппарата проблемы одновременного проявления интеграции и дифференциации в образовательном процессе. Научная новизна заключается в определении некоторых категориальных понятий - частнометодической интедиффии, интедиффии обучения физике в школе и др.

Короткий адрес: https://sciup.org/147136161

IDR: 147136161

Текст обзорной статьи Понятийно-терминологическое поле проблемы интедиффии в образовании (на примере обучения физике в сельской школе)

В статье предпринята попытка упорядочения понятийно-терминологического аппарата проблемы одновременного проявления интеграции и дифференциации в образовательном процессе. Научная новизна заключается в определении некоторых категориальных понятий — частнометодической интедиффии, интедиффии обучения физике в школе и др.

Настоящее состояние образовательной сферы характеризуют такие основные тенденции развития, как интеграция и дифференциация. Эти два, казалось бы, взаимоисключающих «вектора» существуют в неразрывном антиномическом единстве, в софункционировании, дополняя и обогащая друг друга. В конечном счете они обеспечивают возможность одновременного достижения в образовательном процессе двух главных целей современного социального заказа — создания условий для самораскрытия и самореализации каждой личности (дифференциация) и формирования целостного представления о мире и ключевых компетентностей личности (интеграция).

В современной педагогической науке терминологический аппарат по проблемам одновременного проявления интеграции и дифференциации в образовательной сфере лишь начинает формироваться, хотя сами по себе проблемы интеграции и дифференциации не новы. Тем не менее в описании феномена совместного использования интеграции и дифференциации (или интедиффии) в процессе обучения нет определенной четкости и системы. Наука же всегда стремится к обретению однозначности употребления терминов всеми учеными, что возможно лишь в результате огромного кропотливого научного труда, длительных научных дискуссий и согласований.

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что многообразие дефиниций (интеграция образования, дифференциация образования, интегративный подход, интегрированный подход, дифференцированный подход, дифференцированное образование, интедиффия образования и др.), характеризующих проблему совместного применения образовательных дифференциации и интеграции, приводит к неоднозначности понимания смысла терминов, создает вариативность восприятия информации, ведет к необоснованности принимаемых выводов. Происходит смешение понятий, что далеко не способствует взаимопониманию между различными учеными. Поэтому необходимо более четко определить сущность терминов, которыми обозначаются те или иные понятия, связанные с проблемой интедиффии в образовании вообще и дидактике физики в частности.

Терминологическое поле рассматриваемой проблемы образуют несколько уровней понятий1.

Философские понятия; общее и единичное (особенное), сущность и явление, анализ и синтез, целое и частное, связь, взаимосвязь, противоречие, полярные категории, интеграция, дифференциация, гармонизация, методология, антиномический подход, синергетический подход, системный подход.

Общенаучные понятия; система, структура, состав, содержание, функция, элемент, концепция, интегративность, интегрированность, интегральность, дифференцированность, дифференциаль-ность, интегратор, дифференциатор, интегрально-дифференциальный эффект, интегрально-дифференцированная целостность.

Педагогические понятия; образование, воспитание, педагогическая дея-

тельность, учитель, обучающийся, профильная школа, дифференциация в образовании, интеграция в образовании, ин-тедиффия в образовании, дифференцированный подход, интегративный подход, вариативность образования, инвариант образования, интегративно-дифференцированный подход к образованию, межпредметные связи, сельская школа.

Общедидактические понятия; обучение, преподавание, учение, дифференциация в обучении, интеграция в обучении, интегративно-дифференцированный подход к обучению, учебный профиль, учебный предмет, учебный курс, учебная дисциплина, учебно-познавательная деятельность, содержание образования, технология обучения, метод обучения, средство обучения и др.

Частнодидактические понятия: интегративный курс естественно-научного направления, профильный курс по физике, элективный курс межпредметного содержания, модульное обучение физике, технология индивидуализации на основе учета когнитивных стилей учащихся, интегральная технология уровневого обучения физике в сельской школе, интегративно-дифференцированный учебный модуль, фундаментальная физическая теория, интегративно-дифференцированный учебный эксперимент, методика интегративно-дифференцированного физического эксперимента, учебная задача по физике, интегрированный лабораторный практикум по физике для сельской школы и др.

Кроме того, в описании проблемы используются понятия, заимствованные из смежных с дидактикой наук: психологии (развитие, когнитивный стиль, когнитивная стратегия ученика, восприятие, мотивация и т. д.), кибернетики и информатики (кибернетический процесс, информация, квантование, управление и т. д.), естественных наук, в том числе физики (понятия, законы, теории), других частных дидактик.

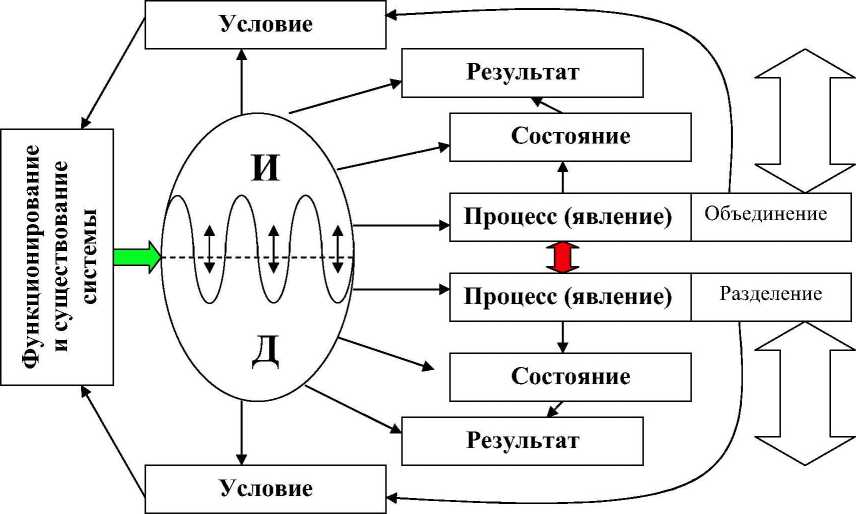

Обратимся к сущности философской категории «интеграция». Данный фено мен является многозначным и может использоваться в следующих значениях: 1) процесс(явление) объединения,слияния частей (элементов) в единое целое (систему, упорядоченность), восстановление какого-либо единства; 2) состояние развивающейся системы, характеризующееся такими качествами, как взаимодействие, взаимосуществование, вза-имосодействие, взаимопереплетение, сотрудничество; 3) результат функционирования системы, отличающийся определенной степенью качеств, указанных в п. 2; 4) условие существования и развития систем.

Полярная категория «дифференциация» также может обозначать: 1) процесс (явление) разъединения, расчленения, разделения целого на составные части (элементы), нарушение какого-либо единства, выделение различных тенденций, направлений, линий, качеств, свойств, характеристик; 2) состояние развивающейся системы, отичающееся такими качествами, как специализация, специфичность, отличение, несхожесть, присутствие особенного; 3) результат функционирования системы, характеризующийся определенной степенью качеств, указанных в п. 2; 4) условие существования и развития систем.

Полисемантичность данных терминов показана на рисунке. На нем в форме яйца изображена некая система-целостность, представляющая собой гармоническое сосуществование феноменов интеграции и дифференциации. Граница доминирования между двумя феноменами имеет «пульсирующий» характер и является устойчивой лишь в состоянии динамического равновесия (в движении, в развитии системы при условии соблюдения «разумного баланса» между двумя разнонаправленными векторами интеграции и дифференциации).

В соответствии с синергетическим подходом система-целостность является открытой, т. е. она взаимодействует с внешними по отношению к ней системами, что на рисунке отражено с помо- щью двухконцевых стрелок: внешние вли- стемы в периоды прохождения ею точек яния особенно чувствительны для си- бифуркации.

Система-целостность как гармоническое сосуществование феноменов интеграции (И) и дифференциации (Д)

Как видим, понятия «интеграция» и «дифференциация» определяются через понятие «система». Система «есть одно из названий порядка, противоположного хаосу»2. В данном определении отражены идеи синергетики. У В. Н. Садовского находим около 40 определений системы3. Уточним, что в системе различают системообразующий фактор, механизм функционирования и элементы; она характеризуется структурными, функциональными и субстратными свойствами4.

Проследим взаимоотношение терминов «система», «целостность», «интегративность». В работе В. С. Данюшенко-ва читаем: «Система и целостность — понятия близкие и взаимопроникающие. ...Целостная система— это совокупность элементов, взаимодействие которых образует новые качества, не присущие ранее системе. Целостность выступает как свойство системы, активно воздействующее на компоненты, из которых она образована. Целостность в системе проявляется посредством интегративности, которая несет в себе обобщающую функцию и выступает показателем целостности системы»5. Таким образом, целостность составляет основу определенного уровня развития системы, гармонического сочетания и совместимости элементов или частей системы, своеобразной «подогнанности» их друг другу с высокой точностью. Интегративность является реальным показателем целостности системы, качественным свойством системы. Целостность же системы характеризует в первую очередь ее количественный аспект. При таком подходе целостность и интегративность рассматриваются как свойства системы.

«Общность взаимодействующих элементов (по уровню развития, содержанию, структуре, общей цели взаимодействия и т. д.) способствует созданию интегральной целостности, а различие этих элементов — дифференциации це- лостности»6. Понятие «интегральная целостность» используется для обозначения аспекта общности, сходства элементов, объединенных с какой-либо целью, и подчеркивает статический аспект данной целостности как единого образования, неразрывность элементов и взаимную обусловленность их сосуществования и взаимодействия. Но единое целое не является лишь статическим: в нем всегда присутствует динамический компонент, обусловливающий дальнейшее развитие системы. Этот компонент определяется тенденцией к дифференциации интегральной целостности. Для отражения обеих полярных тенденций в существовании некоторого единства считаем более правильным применять термин «интегрально-дифференцированная целостность».

Остановимся на сущности понятий «интегратор» и «дифференциатор».

Интегратор — объект (процесс), стремящийся объединить разрозненные элементы в единое целое, сконструировать «здание» чего-то из «кирпичиков»-элементов, скрепив их необходимыми связями и определив для них функции, обеспечивающие существование и развитие образовавшейся целостности. Например, в качестве базового интегратора всей системы предметного учебного знания выступает федеральный компонент стандарта образования по предмету.

Согласно определению дифференциации и ее особенностям по отношению к интеграции дифференциатор — это объект (процесс), стремящийся разъединить некогда единое целое, усилить специализацию «кирпичиков»-элементов бывшего единого, способствующий их обособлению и автономности, усилению самостоятельности и углублению специфических функций, качеств, сторон и свойств. В качестве дифференциатора в современной системе образования можно рассматривать личностно ориентированную парадигму, в рамках которой в процессе обучения необходимо учитывать особенности каждой личности и в соответствии с ними обеспечивать условия для ее самопознания, самоактуализации и самореализации. Эта главенствующая идея может быть реализована в процессе обучения лишь при использовании образовательной дифференциации и индивидуализации. Другого пути просто нет.

В качестве дифференциатора в рамках исследования процесса обучения физике в сельской школе мы рассматриваем, во-первых, специфические особенности организации обучения физике в учебных заведениях сельского типа, во-вторых, факт наличия у каждого ученика собственной индивидуально обусловленной познавательной стратегии (когнитивного стиля), накладывающей свой «отпечаток» на восприятие, обработку и присвоение учебной информации по предмету, а также на развитие личности в целом.

В литературе встречается также термин «интегральный эффект». Им обозначается процесс, заключающийся, с одной стороны, в стремлении к всестороннему развитию интегрируемых явлений (к расширению спектра используемых свойств элементов), а с другой — в гармонизации внутренних связей между всесторонне развивающимися элементами. Диалектичность этих двух процессов осуществляется на основе разрешения противоречий между свойствами и тенденциями к универсальности (интеграция) и специализации (дифференциация) в развитии элементов. Ослабление внешних факторов управления системой и усиление факторов самоорганизации способствует появлению новых интегральных эффектов. Так как определение понятия строится на описании тенденции интедиффии, мы считаем, что более правильным обозначением феномена служит термин интегрально-дифференциальный эффект.

Именно такой эффект проявляется в процессе обучения физике в сельской школе: интегрируя содержательные элементы как внутри фундаментального предмета физики (внутрипредметная интеграция), так и других учебных дисциплин (межпредметная интеграция), с элементами образовательных технологий в условиях сельского образовательного учреждения, мы стремимся привести объединяемые элементы учебно-воспитательного процесса в гармонически существующее целое, которое функционирует в соответствии с решением общей универсальной задачи — создания комфортных и соответствующих требованиям современного социума образовательных условий для каждой обучающейся личности. В конце концов мы интегрируем в едином учебном процессе «дифференцированные элементы» — обучающихся субъектов (учеников). При этом интегратор (в данном случае им выступает учитель) постоянно совершенствует интегрируемые процессы (элементы содержания образования, организации процесса присвоения учебной информации и управления им), параллельно учитывая и специфические, дифференцированные траектории развития обучающихся субъектов (в частности, обязательным условием служит учет когнитивных стилей учащихся). Результат, получаемый на определенной ступени образования субъекта, всегда является интегрально-дифференциальным и отражает две полярные тенденции, которые и обеспечивают развитие субъекта до достижения уровня, характеризуемого полученным результатом.

Следующий основообразующий термин проблемы — «подход» — тоже характеризуется полисемантичностью. В рамках образовательных проблем этим термином может обозначаться: а) мировоззренческая категория, отражающая социальные установки субъектов обучения как носителей общественного сознания, и принципиальная методологическая ориентация исследования (как на этапе определения методологического фундамента исследования, так и на всех последующих стадиях его организации); б)глобальная системная организация и самоорганизация образовательного процесса, включающая все его компоненты, и в первую очередь самих субъектов педагогического взаимодействия: учителя и ученика (этапы разработки методической системы и технологического инструментария для реализации инновационного обучения); в)совокупность (система) принципов, которые определяют общую цель и стратегию соответствующей деятельности; г) базовая ценностная ориентация учителя, определяющая его позицию во взаимодействии с обучаемым и коллективом (в процессе подготовки и переподготовки учительских кадров для реализации инновационно построенного методического процесса)7.

Таким образом, понятие подхода при исследовании рассматриваемой проблемы применяется практически во всех своих значениях, при этом используются его дифференцированные стороны и свойства. Можно сказать, что в данном случае проявляется интегративно-дифференцированная методология, позволяющая в едином методе совместить многие качества и необходимые аспекты целостности, чтобы наиболее адекватно отразить сложную комплексную функцию феномена, определяемого нами как интегративно-дифференцированный подход.

Заслуживает внимания вопрос о сущности системного подхода (который понимается нами как часть интегративнодифференцированного подхода). Его возможности в педагогических исследованиях рассмотрены в трудах педагогов и философов Б. С. Гершунского, Т. А. Ильиной, Ю. А. Конаржевского, Н. В. Кузьминой, В. П. Симонова и др., а также методистов В. С. Данюшенкова, Е. А. Дьяковой, В. Ф. Башарина и др. Сущность системного подхода заключается в рассмотрении объектов и процессов преимущественно под углом зрения внутренних и внешних системных свойств и связей, обусловливающих целостность объекта, его устойчивость, внутреннюю организацию и функционирование именно как определенного целого с многомерностью и иерархией, когда целостный объект предстает как часть и элемент более высокого порядка8.

Построение интегративно-дифференцированного процесса обучения физике в условиях сельской школы с позиций данного подхода означает:

-

1) выявление составных элементов, входящих в методическую систему;

-

2) определение уровня развития данных элементов;

-

3) установление связи между составными элементами системы (микроуровень) и другими системами (макроуровень);

-

4) выявление методических функций как системы в целом, так и отдельных ее компонентов; определение интегрирующих (системообразующих) факторов, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие разработанной системы.

Инструментом данного подхода является системный анализ, представляющий собой совокупность методов (моделирования, декомпозиции,эвристических, графических и др.) для освоения сложных объектов. Системный подход обогатился возможностями в исследовании сложных систем при «выходе на арену» междисциплинарного научного течения — синергетики, который расширяет рамки системного подхода до открытых систем.

Необходимо отметить, что на современном этапе развития системного подхода методологический смысл приобретает модульность как один из его принципов. Интегративно-дифференцированный подход также опирается на модульность. Сама система при этом может быть представлена как совокупность модулей или рассматриваться как отдельный модуль в структуре более общей системы. Модульный подход в обучении включает в себя целевой компонент, ведущие принципы, специальные способы проектирования содержания обучения, систему задач и упражнений, конструирование дидактических материалов, рейтинговую систему контроля и оценки учебных достижений. Положительный эффект модульности заключается в вариативности элементов, модулей, их содержания. Цели при данном подходе формулируются в терминах методов деятельности и способов действий и разделяются на циклы познания и циклы других видов деятельности. Полнота цикла учебной деятельности связана с дифференциацией образования, осуществляющейся в двух направлениях: содержательном и процессуальном, а его гибкость — с дифференциацией и индивидуализацией образования на основе многократно повторяющейся диагностики с целью определения уровня знаний, потребностей, индивидуального темпа учебной деятельности и когнитивной стратегии обучаемого.

Ведущие принципы модульного подхода (системное квантирование, модульность и проблемность) на сегодняшний день весьма актуальны, как нельзя лучше соответствуют современной образовательной парадигме, новым требованиям, предъявляемым к процессу обучения в школе. Управление при таком подходе рассматривается как целенаправленная деятельность субъектов различного уровня, обеспечивающая оптимальное функционирование и развитие системы, ее перевод на более высокий уровень по фактическому достижению цели.

Для более ясного представления сущности понятия интедиффии в образовании рассмотрим ее «составляющие»: интеграцию и дифференциацию образовательного процесса. Согласно одному из определений интеграция образовательного процесса— это «...процесс достижения целостности образовательного процесса, а также его результат, который подразделяется на два вида: целостность по горизонтали — прочные межпредметные связи, взаимообогаще-ние знаний из различных областей, единство знаний и умений; целостность по вертикали — преемственность между различными ступенями образовательной лестницы, слияние всех ступеней в единый восходящий ряд, охватывающий все стадии жизненного цикла человека»9. Как видим, в данном определении обозначены направления развития интеграции в образовательном процессе: горизонтальное и вертикальное. В реальной педагогической практике сельской школы такие линии интеграции используются, например, при организации разновозрастного и одновозрастного обучения в рамках профильного образования, когда базовые предметы изучаются в одновозрастных коллективах (привычных классах), и при этом осуществляется горизонтальная интеграция, а овладение профильными предметами, проведение исследовательских практик и выполнение учебных проектов происходят в разновозрастных временных коллективах обучающихся в рамках вертикальной интеграции10.

Дифференциация образовательного процесса — это феномен развития разнообразных организационных форм (различных типов и видов образовательных учреждений; профильных или специализированных школ; классов с углубленным изучением отдельных предметов; профильных и курсов по выбору (элективных)); осуществления дифференциации содержания (вариативных учебных концепций, планов, разноуровневых программ и учебников); обеспечения соответствующего методико-технологического инструментария образовательного процесса, учитывающего индивидуально-личностные и групповые психологопедагогические особенности учащихся для достижения различных планируемых результатов.

Обратимся теперь к понятиям «инте-диффия образования» и «частнодидактическая интедиффия». Напомним, что автор первого из них, В. Ф. Моргун, определяет его следующим образом: «Интедиффия образования — это пульсирующий взаимопереход между интеграцией и дифференциацией образования, методов обучения и воспитания, учебно- воспитательных учреждений, который обусловливается как потребностями и возможностями общества, так и способностями и интересами личности»11. Основываясь на данном понимании, конкретизируем его для дидактики физики и процесса обучения предмету в сельской школе.

Под частнодидактической инте-диффией будем понимать гармоническое сосуществование феноменов интеграции и дифференциации в историко-генетическом функционировании частной дидактики как системы знаний и части общей дидактики, в ее фундаментальных основаниях (элементах теории учения, экспериментальных данных о состоянии преподавания физики, социальном заказе, понятийно-терминологическом аппарате), ядре (парадигме современного физического образования, его исторически обусловленных целях и задачах, принципах, закономерностях, методах) и выводах для реальной практики обучения предмету (методических системах, проектах, технологиях, учебно-методических комплексах и др.).

Под интедиффией процесса обучения физике мы понимаем гармоническое сосуществование феноменов интеграции и дифференциации в реальной школьной практике (в методических системах и проектах, технологиях, программах, инструкциях, методических разработках, методике и технике физического эксперимента, учебно-методических комплексах, методике решения физических задач и др.). Ясно, что интедиффия процесса обучения физике является составной частью частнодидактической интедиф-фии.

Таким образом, интегративно-дифференцированный подход к образованию следует рассматривать как способ учета интедиффии в образовании, а интегративно-дифференцированный подход к обучению физике в сельской школе — как способ учета интедиффии в специфических условиях обучения физике в образовательном учреждении данного типа.

Основываясь на анализе особенностей понятийно-терминологического поля проблемы взаимодействия интеграции и дифференциации в образовательной сфере, мы выделяем три вида и уровня ин-тедиффии, что отражает таблица.

Виды и уровни интедиффии в образовании

|

Виды интедиффии |

Уровни интедиффии |

Роль интегративно-дифференцированного подхода |

|

|

Интедиффия образования |

Методологический |

Интегративнодифференцированный подход — способ реализации интедиффии |

Методология |

|

Частнодидактическая интедиффия |

Частнодидактический |

Принцип построения теории обучения физике |

|

|

Интедиффия процесса обучения в сельской школе |

Прикладной |

Принцип реального обучения |

|

Разумеется, автор статьи не претендует на знание «истины в последней инстанции» при определении сущности некоторых терминов в поле проблемы образовательной интедиффии, а лишь надеется на широкое дискуссионное обсуждение данного научного направления, так как тонкости использования понятийнотерминологического аппарата являются важной составной частью любого дидактического исследования и научного труда с целью оттачивания содержания и определения оттенков значений научных терминов для более объективного отражения реалий сферы образования.