Пороховой погреб Тобольска XVII века по археологическим и историческим материалам

Автор: Данилов Петр Григорьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена история одного из ранних пороховых погребов Тобольска. На основе материалов археологических исследований и анализа письменных и картографических источников прослеживается история существования пороховых погребов Тобольска на протяжении XVII-XVIII вв. на территории Тобольского кремля, с последующим выносом их из центра города на окраину. Исследованный пороховой погреб предлагается датировать второй половиной XVII - началом XVIII в. Устройство погреба в Тобольске находит свои аналогии во многих русских городах. Опираясь на результаты проведенных археологических исследований, была выполнена предполагаемая графическая реконструкция устройства и внешнего вида порохового погреба в трехмерном редакторе Autodesk 3ds Max. Кирпичный вход в погреб после частичной консервации экспонируется сегодня в городском музее в специально разработанном для него зале.

Тобольск, xvii век, пороховой погреб, графическая реконструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/147219097

IDR: 147219097 | УДК: 904

Текст научной статьи Пороховой погреб Тобольска XVII века по археологическим и историческим материалам

Территориальный рост Московской Руси требовал сооружения на присоединяемых землях городков и острожков, выполнявших административные, военные, налоговые функции. По мнению М. П. Черной, в Сибири нашла применение практика строительства городов и острогов как опорных пунктов колонизации в местах проживания местного населения, на месте или рядом с туземными городками. Строители использовали защитные свойства местности – береговые откосы, овраги, реки, возвышенности, чтобы усилить оборонительные качества укреплений и уменьшить свои трудозатраты [2007. C. 23]. Набор городских построек, как правило, стандартен: приказная изба, тюрьма, караульные помещения, хозяйственные постройки – винные и пороховые погреба, амбары с зерном, солью и оружием. Такой набор построек с вариациями фиксируется в Писцовых книгах 1622–1624 гг. Архангельска [Овсянников, 1989. C. 92]; в городах Сибири в описаниях Тары 1624 г. [Татауров,

2012. C. 81]; Тюмени [Леонтьева, 1989. C. 59], Красноярска [Тарасов, 2001. C. 79], Илимского острога [Васильевский и др., 1978. C. 216]; Саянского острога [Скобелев, 2001. C. 119]; укреплений слобод Тобольской провинции XVIII в. [Черкасова, 2007. C. 77]. В условиях враждебного окружения и военной опасности со стороны местного населения на начальном этапе освоения новых земель строящиеся города и остроги длительное время функционировали как пограничные военные крепости. Тобольск, построенный в центре владений бывшего Сибирского ханства, уже в начале XVII в. утрачивает значение пограничной крепости, однако длительное время, являясь административным центром, сохраняет значение распределительного пункта военных запасов и вооружения для всей Сибири. Сохранность этих запасов была одной из важных задач местной администрации. Для хранения оружейных запасов в городе строились пороховые погреба. Первые сведения о них

Данилов П. Г. Пороховой погреб Тобольска XVII века по археологическим и историческим материалам // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 5: Археология и этнография. С. 209-220.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 5: Археология и этнография

мы встречаем в Дозорной книге 1624 г. Тобольска, где в описании крепости фиксируется «погреб зелейной» [1885. С. 1]. В 1633 г. в пороховом погребе хранилось «пушечных запасов 83 пуда 27 грив. зелья ручного, 382 пуда 39 грив. без 1/ 4 зелья пушечного, 326 пуд. 35 грив. с 1/ 2 грив. свинцу, 8 пуд. 21 грив. селитры с серою» [Список…, 1885. C. 29]. Кроме пороха и свинца в погребе должно было храниться и огнестрельное оружие: пищали и самопалы, судя по материалам росписей оружейных запасов пороховых погребов Архангельска [Архангельский «город»…, 1998. C. 193] и Каргополя [Овсянников, 1971. C. 208].

Цель нашей работы – охарактеризовать исследованное археологическое сооружение, создать его графическую реконструкцию, рассмотреть имеющиеся исторические сведения и уточнить датировку. Поскольку ранних планов Тобольска не имеется, задача атрибуции находимых при археологических исследованиях объектов затруднена и может быть выполнена с привлечением письменных источников.

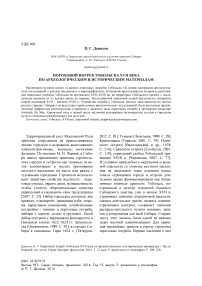

В ходе археологических исследований 2001 и 2003 гг. в двух залах Дворца Наместника Тобольска были выявлены остатки сооружения, углубленного в материковый суглинок. Во втором зале Дворца были обнаружены остатки кирпичной конструкции, сохранившиеся от этого сооружения (рис. 1). Она представлена в виде двух параллельных стен, выложенных из кирпича верстовым способом на известковом растворе, лежащих под углом к дневной поверхности. Ширина стен составляет 36–40 см (полтора кирпича). Эта кладка находится на фундаменте, от которого сохранились три стены: северная, южная и западная. Фундамент выложен из кирпича на глиняном растворе. Ширина кладки фундамента шире расположенных на нем стен входа, 40–50 см. Северная и южная стены фундамента имеют ступенчатую поверхность в восточном направлении за счет уменьшения рядов кирпичей кладки от западного края к восточному. Полученная таким образом ступенчатая поверхность была выровнена глиной и на нее положена кладка стен. Размеры кирпича варьируются в пределах 263–268 × 121–124 × × 52–53 мм. В кладке встречается кирпич и меньшего формата, в частности 24 × 11 × × 54 мм. В сохранившихся в городе каменных постройках кирпич такого формата не использовался. В частности, для постройки Софийско-Успенского собора использовался кирпич уже большего формата – 28–29 × × 12,5–13,5 × 6,4–7,6 см [Адамов и др., 2008. C. 62]. Выявленное нами сооружение однозначно интерпретируется в качестве входа в подземное сооружение. Ширина входа 2,44 м, ширина прохода между стенками 1,6 м, длина раскопанной части входа 4,2 м. Под это сооружение был выкопан прямоугольный котлован глубиной не менее 116 см от уровня материка и 186 см от уровня погребенной почвы. Первоначально пол спуска в погреб был деревянным. На дне котлована обнаружено большое количество выплесков свинца, кроме того, свинцовые пломбы и свинцовая пуля. Здесь же найдено и железное ядро. Возможно, это мусор, образовавшийся на начальном этапе функционирования погреба. Позднее спуск был засыпан материковым суглинком, битыми и целыми кирпичами, аналогичными кирпичам стен и фундамента входа. Вход в погреб ориентирован с запада на восток. Полностью исследовать вход не удалось, так как частично он был перерезан стеной Приказной палаты.

В первом зале Дворца Наместника исследованы остатки котлована с сохранившимися деревянными конструкциями (см. рис. 1). Глубина вырытого котлована составляла около 220 см. Сохранившаяся южная стена погреба представляла собой та-расную конструкцию, ориентированную по линии запад – восток. Внешняя ее стенка находилась в небольшой канавке глубиной до 14 см от уровня материка. Бревна этой стенки очень плохой сохранности и сильно деформированы, диаметром 16–20 см. Зафиксировано 8–9 бревен, лежащих друг на друге. На расстоянии 120–130 см от внешней стенки, параллельно ей, выявлена внутренняя, сложенная из бревен меньшего диаметра (до 18 см). Из-за плохой сохранности было насчитано всего 10 рядов бревен. Нижнее бревно было также углублено в материк. Пространство между стенами, сразу же после их возведения, засыпано землей, выкопанной при сооружении погреба. Расстояние между внешней деревянной стеной и краем земляного котлована 20–40 см было таким же образом засыпано. Максимальная длина исследованного участка деревянных стен по линии запад – восток 7,6 м, по линии север – юг 6,9 м.

Рис. 1. План раскопанного порохового погреба

Дно погреба покрывал деревянный пол (см. рис. 1). Основу его конструкции составляли лаги, лежащие параллельно срубной стене, ориентированные по линии запад – восток, углубленные в материк. На них крепились поперек и вдоль доски пола. Ширина досок составляет 24–30 см, толщина 3–4 см. На полу погреба обнаружены остатки двух бревен, стоящих вертикально на лаге на расстоянии 2,6 м друг от друга. Функционально они выполняли, вероятно, роль опоры, поддерживающей перекрытие.

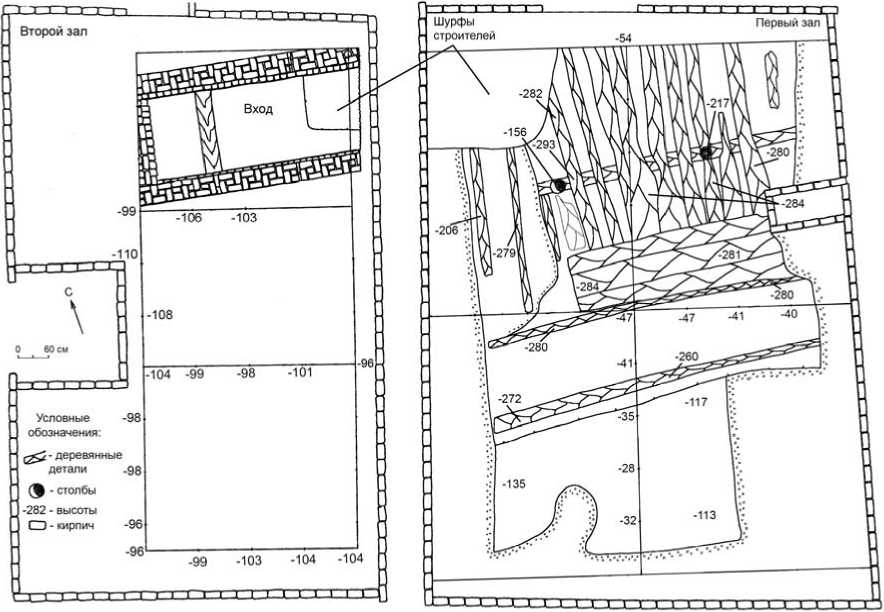

Опираясь на результаты проведенных археологических исследований, сотрудником НПО «Сохранение археологического наследия народов Сибири» Е. П. Загвазди-ным была выполнена графическая реконструкция порохового погреба в трехмерном редакторе Autodesk 3ds Max. Пороховой погреб имел достаточно сложную конструкцию (рис. 2): состоял из глубокого прямоугольного котлована, выкопанного в материке – желтом суглинке, в который были впущены два сруба – внешний и внутренний. Поскольку исследование шурфа на рас- стоянии 6,5 м к северу от кирпичного входа в погреб не выявило наличия в нем котлована, то предположительно размеры погреба не превышали 12 × 12 м. Погреб имел подпрямоугольную планировку. Вероятно, бревна в срубе были соединены в «обло» (концы бревен в срубе выходят за пределы стен). Дно котлована было устлано деревянным полом, на котором стояли деревянные столбы, поддерживающие крышу. Крыша представляла собой бревенчатый накат, задачей которого было выдержать вес земли. Сверху вся конструкция погреба была засыпана землей так, что внешне все выглядело как небольшой земляной холм. Раскопанный в Саянском остроге пороховой погреб, по мнению С. Г. Скобелева, также поверх перекрытия был засыпан грунтом в противопожарных целях [2012. C. 278].

В погреб вел кирпичный вход арочной конструкции, поставленный на кладку фундамента (см. рис. 2). Первоначально спуск в погреб был сделан из деревянных плах. Позднее деревянный спуск был заменен на земляной. Спуск в пороховой погреб в Са-

Рис. 2. Графическая реконструкция порохового погреба

янском остроге был выполнен в виде деревянной лестницы [Там же. C. 277] В дальнейшем конструкция погребов в Тобольске мало менялась. В качестве близкого аналога можно рассматривать чертеж порохового погреба на плане города Тобольска 1748 г. 1 Снаружи этот погреб выглядел как земляной холм, с выходом и продухами, сложенными из кирпича. Сам погреб был деревянным, заглубленным в землю. Размеры его, согласно чертежу, 8,6 × 10,8 м, высота от пола до перекрытия 4,2 м, высота от пола до потолка 2,16 м (сажень). Последнее значение взято нами за предполагаемую высоту погреба XVII в. и соответствует 11–12 рядам деревянного сруба.

Понятно, что пороховой погреб имел стратегическое значение в случае защиты города от внешней опасности. Конструкция его должна была быть такова, чтобы обезопасить пороховой арсенал от сырости и ог- ня. Тем более что Тобольск горел в XVII в., по крайней мере, 6 раз. Два раза, в 1643 и 1677 гг., городской острог, на территории которого был нами обнаружен пороховой погреб, выгорал полностью.

Устройство погреба в Тобольске находит свои аналогии во многих русских городах. В Холмогорах в 1671 г. в кремле были построены «два погреба казенные деревянные, выходы из них каменные для клады зелья и свинца» [Ясински, Овсянников, 1998. C. 140]. В Москве погреба с таким устройством фиксируются у частных лиц. С подобным решением нас знакомит купчая 1645 г., из которой узнаем, что на дворе «Гостиные сотни» торгового человека Василия Волкова были «два погреба в земли дубовые, а выход из тех погребов каменной» [Тиц, 1966. С. 18]. Погреб с «выходом каменным» упоминается в росписях 1675 г. московских дворов дьяка Афонасья Зыкова на Знаменке и окольничего М. С. Пушкина [Там же].

Для XVII в. заметна тенденция замены деревянных погребов каменными, при этом над ними зачастую надстраивались вторые этажи. В Каргополе в 60-х гг. XVII в. развалился деревянный зелейный погреб, после чего воевода предложил строить каменный погреб [Ясински, Овсянников, 1998. C. 142]. Размеры постройки составляли 7,5 × 12 м, при этом нижний этаж использовался как «зелейный погреб», верхний как казенная палата. Каменная палатка для хранения «пороховой казны» в Архангельске была построена в 1647 г., была двухэтажна, имела размеры 10,65 × 14,7 м, стены толщиной 1,06 м [Овсянников, 1976. C. 105–106]. В Верхотурье пороховой погреб начала XVIII в. был размещен в котловане размерами 13 × 6 м, глубиной 2 м. Стены его были сложены из гранитных валунов, вход из кирпича, а крыша покрыта черепицей [Оборин, 1995. C. 21]. Над первым погребом в Верхотурье 1604 г. была сделана деревянная «напогребица» [Майничева, 2000. C. 14]. В Тобольске вопрос о каменном строительстве, в том числе порохового погреба поднимался не раз. Впервые в 1629 г. в отписке тобольских воевод встречаем следующую запись: «…зделати в Тоболску… погреб ка-меной и на нем палату…» [Отписка…, 1996. C. 58]. Однако до начала XVIII в. практических мер по решению данного вопроса предпринято не было. Свидетельством этого может служить наказ боярину князю Черкасскому, назначенному в Тобольск воеводой, датируемый 1697 г. Среди прочего в нем прописано, что «также и зеленой погреб, буде возможно… построить каменные» [Наказ…, 1830. C. 343]. Причиной, по которой длительное время деревянный пороховой погреб не заменялся на каменный, послужило отсутствие в Тобольске специалистов-каменщиков. В конце XVII в. с этой же проблемой столкнулись и в Тюмени, когда там началось каменное строительство [Копылова, 1972. C. 49]. Весь опыт местных «кирпищиков» заключался только в изготовлении небольших кирпичей и кладке печей. Печники в XVII в. фиксируются в Тюмени, Кузнецке [Кауфман, 1994. C. 52], были они и в Тобольске. Косвенно об этом свидетельствует Переписная книга 1636 г. двора архиепископа, в которой кирпичные печи указаны в четырех помещениях [Переписные книги…, 1994. C. 108]. По-види-мому, воеводская администрация могла об- ратиться к местным кирпичникам при строительстве входа в пороховой погреб. Сведений об этом не имеется, однако известен аналогичный случай из истории Красноярска. Там для постройки каменного входа к погребам зелейному и винному в 1683– 1684 гг. была сделана попытка организовать кирпичное производство. Был оборудован кирпичный завод, работали на нем 12 ссыльных. Завод имел временный характер, функционировал дней 10 и затем прекратил работу [Бахрушин, 1959. C. 151]. Вероятно, по такому же сценарию развивались события и в Тобольске.

Точная дата строительства погреба не устанавливается. По письменным источникам известно, что в 1624 г. один пороховой погреб уже был на территории кремля. Его строительство следует связывать с переносом кремля в 1600 г. с одного мыса на другой, ближе к р. Иртыш. Раскопанный пороховой погреб датируется нами не позднее середины XVII – началом XVIII в. В пользу этого мнения свидетельствуют проведенные раскопки. Как было установлено, на этой территории между 1601–1712 гг. находилось христианское кладбище, существовавшее при Вознесенской церкви [Адамов, 2003. C. 102]. Г. Ф. Миллер указывает в качестве даты постройки церкви 1601 г., аргументируя это грамотой 1600 г. на Тюмень [1941. C. 20]. При строительстве погреба часть погребений кладбища была разрушена. Несомненно, должен был пройти какой-то период времени, когда на кладбище было захоронено значительное количество погребенных, что сооружение порохового погреба потребовало использовать часть городского кладбища, поэтому временем строительства погреба следует считать середину XVII в.

С раскопанным погребом следует соотносить записки неизвестного иностранца 1666 г., которые описывают Тобольский острог, указывают на наличие здесь «...отделанного камнем и похожего на погреб сооружения, в котором хранится амуниция; сверху он покрыт землею и порос травою, имеет вид холма без крыши над ним» [Алексеев, 1936. C. 162]. Надо полагать, что сообщение о погребе, отделанном камнем, относится к видимому на поверхности кирпичному входу.

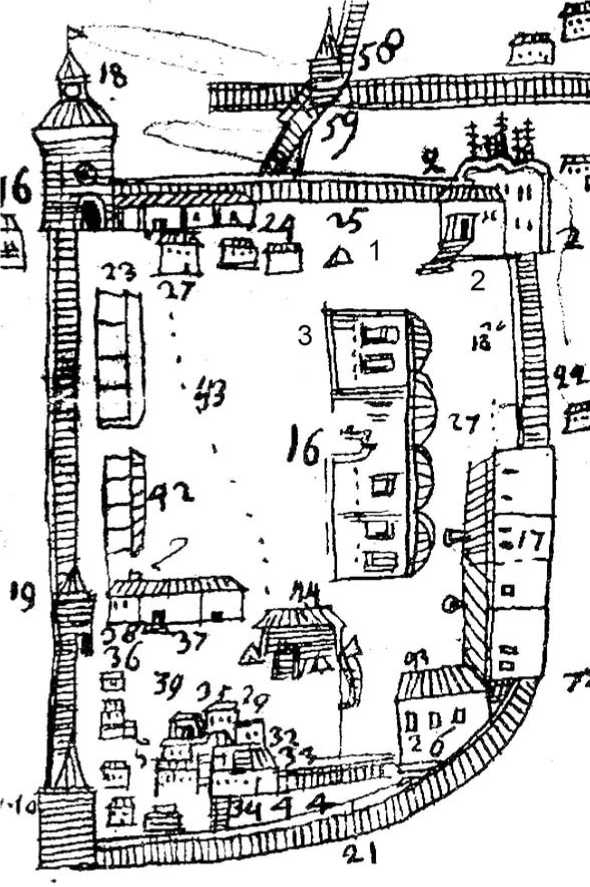

На плане Тобольска 1701 г., составленном С. У. Ремезовым, близ Приказных палат

Рис. 3. План Тобольского кремля 1701 г. С. У. Ремезова с пороховыми погребами: 1 – пороховые погреба; 2 – Вознесенская церковь; 3 – приказная палата (по: [Чертежная книга…, 1882. Л. 3])

показаны два объекта пирамидальной формы с подписью, что это два зелейных погреба (рис. 3) [Чертежная книга…, 1882. Л. 3]. Исследуемый погреб перестал функционировать в результате строительства Приказной палаты в 1700–1704 гг. В ходе строительных работ 1780–1782 гг. залы первого этажа бывшей Приказной палаты вошли в границы Дворца Наместника. До проведения археологических исследований не был решен вопрос о количестве залов первого этажа Приказной палаты, перерезавшей погреб. В частности, В. И. Кочедамов второй зал Дворца Наместника, несмотря на его сводчатый потолок, как в других залах, в своих работах считал «явно позднейшей пристройки (в нем даже оставлен в виде контрфорса кусок крепостной стены)» [1963. C. 60; 1977. C. 166]. Археологические исследования показали, что стена второго зала, перерезавшая погреб, не могла строиться позднее, как считал В. И. Кочедамов и другие. Раскопки показали, что контрфорс не имел отношения к крепостным стенам, и второй зал строился одновременно с другими залами. Позднее второй зал пристроить не могли, поскольку в это же время началось возведение каменного Гостиного двора, строившегося до 1708 г., а затем последовал императорский запрет 1714 г. на каменное строи- тельство по всему государству из-за нехватки каменщиков для строительства Санкт-Петербурга [Полное собрание…, 1830. С. 126].

Судя по всему, огнестрельные запасы еще какое-то время хранились в кремле. В пользу этого говорит сообщение С. У. Ремезова 1704 г. о пожаре, в котором он «отстоял город и башни … и зелейные анба-ры…» [Гольденберг, 1965. C. 70]. После чего пороховые запасы стали хранить в подвалах Архиерейского дома, поскольку известно, что в 1733 г. они взорвались, причем взрыв был настолько мощным, что пострадали купола соседнего Софийского собора, часовни Сергия Радонежского над Святыми воротами, ризница [Кузнецов-Тобольский, 1896. C. 518]. Хранение пороха в погребах Архиерейского дома случай не единственный для России. Аналогичная ситуация произошла в Смоленске в 1611 г. Там взорвались пороховые погреба под епископским домом на территории детинца [Воронин, 1966. C. 22]. В 1608 г. в Псковском кремле в результате пожара взорвался каменный пороховой погреб 2. После взрыва в Архиерейском доме пороховые погреба были вынесены из центра города на его северовосточную окраину к Земляному валу и «Кошелеву баяраку» [Описание…, 1982. C. 313].

Проведенные исследования и соотнесение полученных материалов с данными письменных и картографических источников показали, что рассматриваемое сооружение является остатками одного из пороховых погребов середины XVII – начала XVIII в. Тобольский зелейный погреб был построен из дерева, и только вход был из кирпича. Погреб перестают использовать в начале XVIII в. в связи со строительством Приказной палаты. В 80-х гг. XVIII в. разрушенный пороховой погреб вошел в границы Дворца Наместника и оказался на территории двух залов Дворца. На основе полученных материалов и с привлечением известных аналогий создана предполагаемая графическая модель порохового погреба. Кирпичный вход в погреб после частичной консервации экспонируется сегодня в го- родском музее в специально разработанном для него зале [Данилов, 2012. C. 95].

Список литературы Пороховой погреб Тобольска XVII века по археологическим и историческим материалам

- Адамов А. А. Исследование кладбища около Вознесенской церкви в г. Тобольске//Ежегодник Тобольского музея-заповедника. Тобольск, 2003. Вып. 1. С. 98-106.

- Адамов А. А., Балюнов И. В., Данилов П. Г. Город Тобольск. Археологический очерк. Тобольск, 2008. 114 с.

- Алексеев М. П. Неизвестное описание путешествия в Сибирь иностранца в XVII веке//Исторический архив. 1936. Т. 1. С. 97-194.

- Архангельский «город» и посад по писцовой книге Мирона Андреевича Вельяминова и подъячих Бажена Степанова и Онтона Подольского 1622-1624 гг.//Ясински М. Э., Овсянников О. В. Взгляд на Европейскую Арктику: Архангельский Север: проблемы и источники: В 2 т. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1998. Т. 2. С. 191-205.

- Бахрушин С. В. Очерки по истории Красноярского уезда в XVII в.//Бахрушин С. В. Научные труды. М.: Наука, 1959. Т. 4. C. 7-178.

- Васильевский Р. С., Молодин В. И., Седякина Е. Ф. Исследования Илимского острога//Древние культуры Приангарья. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1978. С. 215-232.

- Воронин Н. Н. Новые памятники древнего Смоленска//Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1965 года. М.: Изд-во АН СССР, 1966. С. 22-24.

- Гольденберг Л. А. Семен Ульянович Ремезов: сибирский картограф и географ. 1642 -после 1720 гг. М.: Наука, 1965. 264 с.

- Данилов П. Г. Археологический ресурс Тобольска в развитии индустрии туризма//Урал и Сибирь в контексте развития российской государственности: Материалы Всероссийской научной конференции «VI Емельяновские чтения»/Под ред. Д. Н. Маслюженко. Курган, 2012. С. 93-95.

- Дозорная книга 1624 г.//Тобольск. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М.: Тип. М. Г. Волчанинова, 1885. С. 1-10.

- Кауфман А. О. Ремесло и торговля Кузнецка XVII века (предварительное сообщение по письменным и археологическим источникам)//Кузнецкая старина. Новокузнецк: Изд-во «Кузнецкая крепость», 1994. Вып. 2. С. 47-60.

- Копылова С. В. Мастера каменного строительства в Тюмени XVIII в.//Изв. СО АН СССР. Серия общественных наук. 1972. № 6. Вып. 2. С. 48-53.

- Кочедамов В. И. Первые русские города Сибири. М.: Стройиздат, 1977. 190 с.

- Кочедамов В. И. Тобольск (как рос и строился город). Тюмень: Кн. изд-во, 1963. 144 с.

- Кузнецов-Тобольский Е. Святые ворота в старом Тобольске. 1686-1759 гг.//Тобольские епархиальные ведомости. 1896. № 23. С. 517-525.

- Леонтьева Г. А. Застройка Тюмени и ее государственное обеспечение в конце XVI -начале XVIII в.//Памятники истории, археологии и архитектуры Сибири: Сб. науч. тр. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1989. С. 54-69.

- Майничева А. Ю. Деревянные церкви Сибири XVII века: формы, символы, образы. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. 63 с.

- Миллер Г. Ф. История Сибири. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. Т. 2. 637 с. Наказ Ближнему Боярину Князю Черкасскому, назначенному в Тобольск воеводою. 1697 г. сентября 1//Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 3: 1689-1699. № 1694. С. 335-375.

- Оборин В. А. Культура и быт городских поселений Урала XVI-XVIII веков (по археологическим данным)//Историко-культурное наследие городов и заводских поселений Урала: Межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 1995. С. 18-30.

- Овсянников О. В. Архангельский деревянный «город» XVI-XVII вв.//КСИА. 1989. Вып. 195. С. 92-97.

- Овсянников О. В. Из истории северного оборонного зодчества (Каргополь в XVII в.)//СА. 1971. № 4. С. 204-211.

- Овсянников О. В. О каменных палатках XVII в. в северорусских городах//КСИА. 1976. Вып. 148. С. 101-107.

- Описание Тобольского наместничества. Новосибирск: Наука, 1982. 320 с.

- Отписка тобольских воевод боярина князя А. Н. Трубецкого и И. В. Волынского Птицы о пожаре в тобольской съезжей избе. 1629 г., февраля 7//Первое столетие сибирских городов. XVII век. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. (История Сибири. Первоисточники. Вып. 7). С. 57-58.

- Переписные книги 1636 года//Тобольский архиерейский дом в XVII веке. Новосибирск, 1994. С. 81-134.

- Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 5: 1713-1719. 782 с.

- Скобелев С. Г. Пороховой погреб Саянского острога XVIII века//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Том 11, вып. 3: Археология и этнография. С. 273-279.

- Скобелев С. Г. Результаты и проблемы реконструкции внешнего вида Саянского острога//Интеграция археологических и этнографических исследований: Сб. науч. тр. Нальчик; Омск, 2001. С. 116-121.

- Список 1633 года//Тобольск. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М.: Тип. М. Г. Волчанинова, 1885. С. 26-29.

- Тарасов А. Ю. История изучения Красноярского острога//Древности Приенисейской Сибири: Сб. науч. тр. Красноярск, 2001. Вып. 2. С. 78-81.

- Татауров С. Ф. История города Тары в археологических исследованиях//Урал и Сибирь в контексте развития российской государственности: Материалы Всерос. науч. конф. «VI Емельяновские чтения»/Под ред. Д. Н. Маслюженко. Курган, 2012. С. 81-83.

- Тиц А. А. Русское каменное жилое зодчество XVII века. М., 1966. 354 с.

- Черкасова О. Г. Структура слобод Тобольской губернии в XVII -первой половине XIX в.//II Емельяновские чтения: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Курган, 2007. С. 76-78.

- Черная М. П. Русский город Сибири конца XVI -XVIII в. в археолого-исторической ретроспективе: Автореф. дис.… д-ра ист. наук. Томск, 2007. 39 с.

- Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году. СПб., 1882. 23 л.

- Ясински М. Э., Овсянников О. В. Взгляд на Европейскую Арктику: Архангельский Север: проблемы и источники. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1998. Т. 1. 464 с.