Поселенческий комплекс андроновской (фёдоровской) культуры в урочище Таи (Барабинская лесостепь)

Автор: Молодин В.И., Кобелева Л.С., Райнхольд С., Нестерова М.С., Селин Д.В., Хансен С., Эгер Я., Бобин Д.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлены первые результаты исследований поселения Тартас-5 в Венгеровском районе Новосибирской области. Памятник располагается на разрушающейся части пойменной террасы левого берега р. Тартас, в урочище Таи, которое и в древности, и в настоящее время полностью затопляемо (в отдельные годы максимального обводнения - вообще круглогодично). Данное обстоятельство делает выявление поселенческих культурных слоев делом крайне сложным. Таких слоев на памятнике зафиксировано два. Верхний слой содержал находки, предварительно относимые к эпохе раннего железного века. Нижний культурный слой и прилегающие к нему прослои содержали культурные остатки эпохи развитой бронзы. Между выраженными культурными слоями выявлена мощная пачка отложений, не содержащих культурных остатков и являющихся, с точки зрения археологии, стерильными. Предварительный анализ показывает крайне незначительное содержание находок в верхнем слое. Это мелко фрагментированные обломки керамики, не украшенные орнаментом, и несколько слабопрофилированных венчиков, декорированных рядом жемчужин или неорнаментированных. При изучении нижнего культурного слоя эпохи бронзы выявлены остатки нескольких столбовых ям, врезанных в материк. Кроме того обнаружены следы двух кострищ небольших размеров, содержащих фрагменты керамики и раздавленные сосуды. В культурном слое и, особенно, в зольнике обнаружено большое количество керамики и костей животных со следами рубки. Согласно предварительно проведенным определениям, кости принадлежат домашним животным - корове, овце и, в меньшей степени, лошади. Форма и орнаментация керамики характерна для классической андроновской (федоровской) посуды. При этом рассматриваемый комплекс ничем не отличается от погребальной посуды Барабы, хорошо известной по раскопкам здесь многочисленных андроновских (федоровских) могильников.

Западная сибирь, эпоха бронзы, андроновская (фёдоровская) культура, поселение, керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/145146085

IDR: 145146085 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0535-0541

Текст научной статьи Поселенческий комплекс андроновской (фёдоровской) культуры в урочище Таи (Барабинская лесостепь)

Поселение Тартас-5 было открыто в 2020 г. при осмотре разрушающейся части пойменной террасы левого берега р. Тартас, в урочище Таи. Культурный слой перекрыт мощной толщей речных отложений, что полностью снивелировало рельефные признаки памятника (если они, конечно, изначально существовали). И в древности, и в настоящее время урочище Таи полностью затопляемо (в отдельные годы максимального обводнения – вообще круглогодично). Данное обстоятельство делает выявление поселенческих культурных слоев делом крайне сложным. Очевидно, что именно по этой причине такие напластования, обитатели которых населяли Бара-бинскую лесостепь в периоды крайне сухого климата, чаще всего расположены на достаточно низких пойменных террасах. Впоследствии, с изменением климата в сторону увлажнения, эти слои оказывались погребенными русловыми осадками разливающихся рек. Именно так было в регионе с культурными слоями ранней и, периодически, развитой бронзы, что было неоднократно зафиксировано уже в начале планомерного изучения археологии Бара-бинской лесостепи [Молодин, Зах, 1979]. Поэтому не случайно слои андроновских (фёдоровских) поселений до настоящего времени были практически не найдены, исключая незначительные сборы и раскопки, проведенные опять-таки на памятниках, расположенных в пойме (Старый Тартас-1) [Молодин, Ненахов, Селин, 2016] или высокой пойме (Кар-гат-6) [Молодин, Новиков, Софейков, 2000].

Указанное обстоятельство делает поиски андро-новских поселений делом весьма сложным, требующим глубоких знаний и интуиции исследователя, а также масштабных шурфовок.

Открытию памятника Тартас-5 помог случай, когда преподаватель Венгеровской школы С.А. Го-536

лов, неоднократно работавший в археологических экспедициях, обратил внимание на фрагменты керамики, торчащие в обнажении культурного слоя. Понимая всю значимость открытия андроновского поселения, перспективного для раскопок, уже поздней осенью этого года здесь были проведены специальные исследования (масштабная шурфовка и зачистка берега река), которые показали наличие культурного слоя андроновской (фёдоровской) культуры [Селин и др., 2020], демонстрирующие перспективы проведения здесь стационарных раскопок.

Памятник Тартас-5 расположен в Венгеровском районе Новосибирской области в 2,4 км к югу от с. Венгерово, на краю левого берега пойменной террасы, в излучине реки, где р. Тартас постоянно меандрирует, изменяя направления своего русла. Прекрасным ориентиром является дорога, расположенная примерно в 300 м от противоположного берега реки, упирающаяся в мост через р. Тартас.

Для проведения стационарных раскопок выбран участок памятника, ориентированный вдоль береговой линии, где было зафиксировано максимальное количество подъемного материала, площадью 52 × 2 м. Таким образом, общая площадь раскопа составила 108 м2. Раскоп был разбит на 13 секторов, таким образом для наблюдений оставлялись 12 контрольных бровок, а также фронтальная стенка. Разборка грунта шла горизонтами по всей площади раскопа, с ориентацией на стратиграфические слои. Особое внимание уделялось культуросодержащим слоям. Таких слоев на памятнике выявлено два. Верхний слой (слой 4), содержал невнятные, с культурной точки зрения, находки, ориентировочно относимые нами к эпохе железа (?).

Нижний культурный слой 9 и прилегающие к нему слои содержали культурные о статки эпохи развитой бронзы. Между выраженными культурными слоями выявлена мощная пачка отложений, не содержащих культурных остатков, и являющихся, с точки зрения археологии, стерильными.

Нижний культурный слой весьма насыщен материалом.

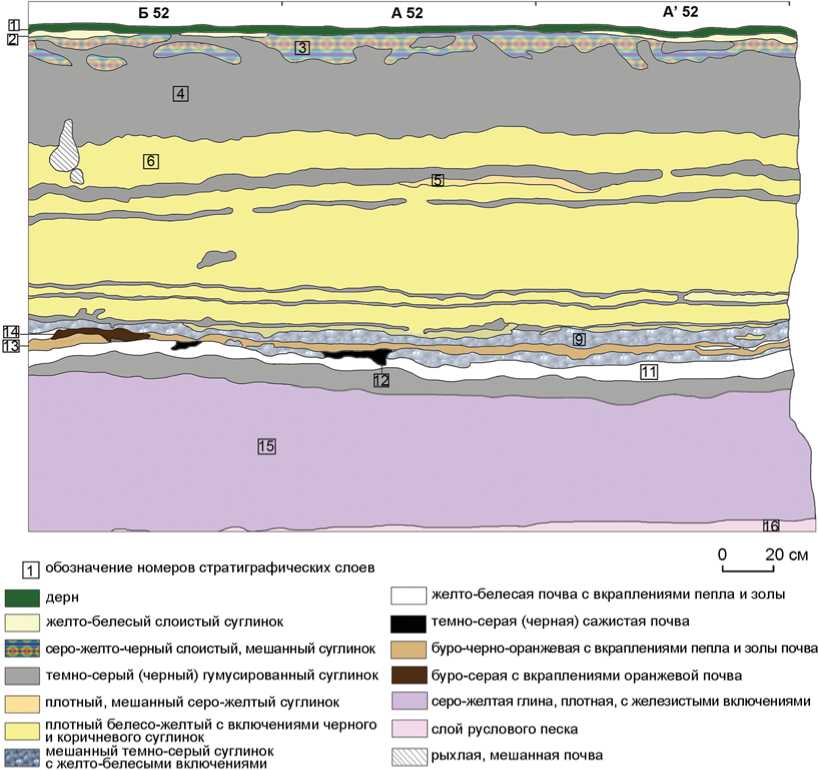

Остановимся на краткой характеристике стратиграфии (рис. 1, 2). В данном случае мы концентрируем ваше внимание на продольной и одной поперечной стенке раскопов, которая была обнажена до уровня руслового песка. Именно эти разрезы наиболее полно демонстрируют стратиграфическую ситуацию на данном участке памятника. Описание слоев приводится сверху вниз.

Слой 1 – дерново-гумусный слой (современная почва), мощностью от 0,03–0,07 м от дневной поверхности.

Слой 2 – желто-белесый, слоистый суглинок, мощностью 0,04–0,14 м. Выявлен практически по всей площади раскопа под дерном. Частично нарушен ходами грызунов и морозобойными трещинами. Образование слоя связано с осадками водных отложений.

Слой 3 – серо-желто-черный слоистый, мешаный суглинок. Мощность слоя до 0,2 м. Прослежен по всей площади раскопа. Имеет слоистую структуру, образованную, по-видимому, из-за сезонных, сменяющих друг друга, сравнительно кратковременных периодов затопления и осушения поймы реки.

Слой 4 – темно-серый (черный) гумусированный суглинок (культурный слой). Прослежен по всей площади раскопа. Мощность его изменялась от 0,3 до 0,55 м. Содержал малочисленные фрагменты керамики и дробленых ко стей животных. Объем материала уменьшался по направлению к северной части раскопа.

Слой 5 – плотный, мешаный серо-желтый суглинок. Мощность – 0,01–0,2 м. Залегал по всей площади раскопа. Линзы и прослойки слоя выявлены в слоях 4 и 6. Также слой выявлен под слоем 9. Каких-либо находок не содержал. Его генезис связан исключительно с затоплением поймы.

Слой 6 – плотный белесо-желтый с включениями черного и коричневого суглинок. Залегал по всей площади раскопа. Мощность его от 0,04 до 0,95 м. Стерильный, не содержащий каких-либо следов жизнедеятельности. Происхождение слоя, по-видимому, связано с длительным периодом затопления поймы. Разная его мощность обусловлена изменением рельефа, на котором шло формирование слоя. Слой содержал от 1 до 5 прослоев серого (черного) гумусированного суглинка мощностью 0,01–0,10 м, формирование которых связано с периодами сухости и спада воды в речное русло.

Слой 7 – мешаная серо-желто-черная суглинистая почва, содержащаяся в морозобойных трещинах по всей площади. Связана с заполнением трещин последующими осадконакоплениями.

Слой 8 – ярко-оранжевая прокаленная (в результате самовозгорания) суглинистая супесь. Зафиксирован в виде линз и слойков в северной части раскопа, где отмечен зольник. В целом связан с культурным слоем 9. Мощность слоя до 0,04 м.

Слой 9 – мешаный темно-серый суглинок с желто-белесыми включениями, мощностью 0,20–

Рис. 1. Стратиграфический разрез (северная стенка раскопа) поселения Тартас-5. Фото.

Рис. 2. Стратиграфический профиль (северная стенка раскопа) поселения Тартас-5. Рисунок.

0,45 м. Залегал по всей площади раскопа под слоем 6. Культурный слой. Содержал многочисленные керамические материалы эпохи развитой бронзы и дробленые кости животных. В северной части раскопанного участка в слое 9 выявлена пачка прослоев, связанных с зольником (слои 8, 10, 11–14). Мощность зольника варьировалась от 0,06 до 0,16 м и связана с процессом накопления и самовозгорания копролитов животных и всевозможных отходов человеческой деятельности.

Слой 10 – серо-светло-оранжевая прокаленная супесь. Зафиксирован в виде линз мощностью до 0,04 м. Генезис слоя связан с зольником.

Слой 11 – желто-белесая почва с вкраплениями пепла и золы. Остатки самовозгорания копролитов (?). Представлен в виде линз мощностью до 0,04 м. Генезис слоя связан с зольником.

Слой 12 – темно-серая (черная) сажистая почва. Остатки самовозгорания копролитов (?). Зафиксирован в виде линз на зольнике мощностью до 0,04 м.

Слой 13 – буро-черно-оранжевая с вкраплениями пепла и золы почва. Выявлен по всей площади в северной части раскопа. Мощность – 0,05–0,16 м. Генезис слоя связан с зольником.

Слой 14 – буро-серая с вкраплениями оранжевой почва. Выявлен по всей площади в северной части раскопа, преимущественно над и под слоем 13. Мощность – 0,05–0,15 м. Формирование слоя связано с зольником.

Отметим, что все слои, связанные с формированием зольника, являются культуросодержащими и содержат остатки человеческой деятельности в виде фрагментов керамики и дробленых костей животных.

Слой 15 выявлен по всей площади раскопа. Серо-желтая глина, плотная, с железистыми включениями. Условный материк, на котором формировались культурные слои.

В северной части раскопа стерильный слой 15 был нами прорезан до уровня залегания руслового песка. В обнажении разреза этот слой прослеживается повсеместно (индексирован как слой 16).

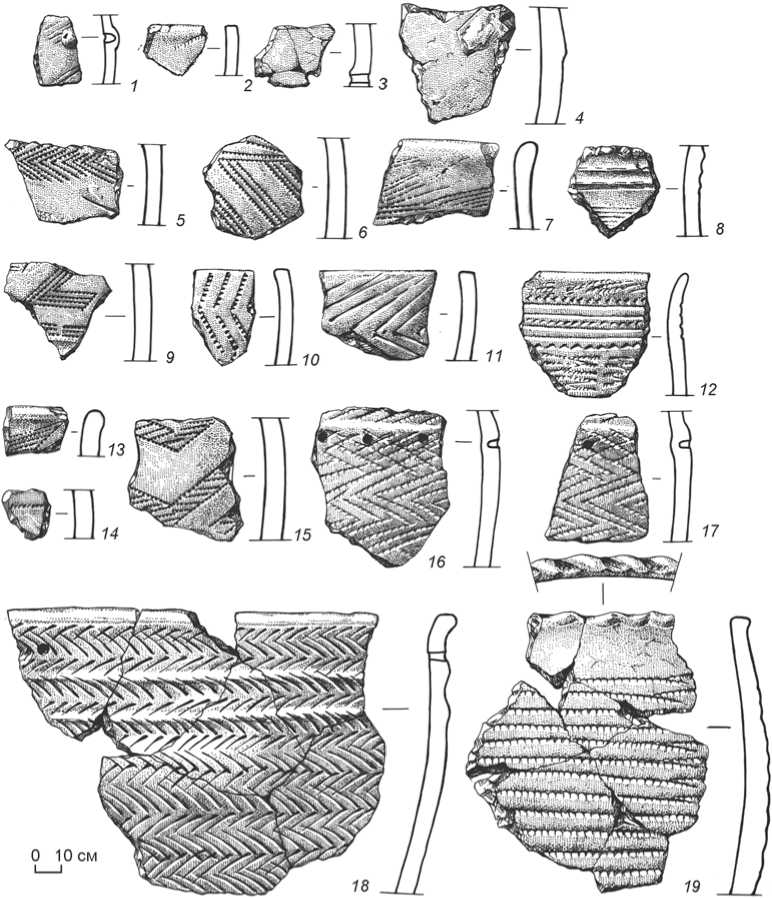

Таким образом, памятник содержит два культуросодержащих слоя. Предварительный анализ показывает крайне незначительное содержание находок в верхнем слое (слой 4). Это мелко фрагментированные обломки керамики, не украшенные орнаментом. Несколько слабопрофилированных венчиков, декорированных рядом жемчужин или неорнаментированных (рис. 3, 1–4). Более всего такая посуда напоминает особый комплекс керамики на памятнике Ростовка [Матющенко, Синицына, 1988]. Подобная керамика отмечена авторами при раскопках поселения Сергино-2 [Кобелева и др., 2015]. Культурно идентифицировать все эти комплексы пока сложно. Методом исключения их, по-видимому, следует датировать эпохой железа. Может быть, более точные параметры удастся установить, проведя радиоуглеродный анализ по содержащимся в слое костям.

Следует также отметить довольно глубокую яму, относящуюся к четвертому слою, врезанную в ма- териковый слой № 15 и содержащую большое количество мелкодробленой технической керамики и небольшие фрагменты (в том числе венчика) охарактеризованной выше посуды. Яма несомненно связана с какой-то производственной деятельностью.

Наиболее впечатляющие материалы получены из культурного слоя 9 и сопутствующих линз и прослоев зольника (8–14). Отметим, что генезис выявленного зольника удивительно напоминает голоценовые осадки, обнаруженные в свое время при изучении центрального грота Денисовой пещеры, которые сформировались в результате самовозгорания мощных слоев овечьих копролитов. Напомним, что они были надежно датированы афанасьевской культурой ранней поры бронзового века Горного Алтая и неоднократно фиксировались в других пещерах и гротах, где содержались овцы [Деревянко,

Рис. 3. Фрагменты керамики из культурного слоя поселения Тартас-5. 1–4 – находки из слоя 4; 5–19 – находки из слоя 9.

Молодин, 1994]. Вероятно, сходный процесс фиксируется на зольнике памятника Тартас-5.

При изучении культурного слоя эпохи бронзы, выявлены остатки нескольких столбовых ям, врезанных в материк. Говорить о каких-то строительных сооружениях, впрочем, не приходится. Кроме того выявлены следы двух кострищ небольших размеров, содержащих фрагменты керамики и раздавленные сосуды.

Наиболее представительным в культурном слое является керамический комплекс, содержащий не менее 2000 фрагментов. При этом 5 сосудов подлежат реконструкции. Форма и орнаментация керамики, во-первых, характерна для классической андроновской (фёдоровской) посуды (рис. 3, 5–18 ). Это горшковидные и баночные сосуды. Для первой группы сосудов характерна изящная профилированная форма и зональное расположение орнамента, разделяемое каннелюрами (рис. 3, 5–9 , 12–18 ). Венчик украшался цепочкой косо поставленных треугольников, верхняя часть тулова – меандровидными фигурами, а нижняя – треугольными фестонами. Довольно часто орнаментировались придонная часть и дно сосуда.

Баночная посуда (рис. 3, 10, 11 ) или, как ее называют, кухонная посуда орнаментирована по всему тулову «елочным», вертикальным «зигзагом», нанесенным гребенчатым или гладким штампом [Кузьмина, 2008].

Во-вторых, рассматриваемый комплекс ничем не отличается от погребальной посуды Барабы, хорошо известной по раскопкам здесь многочисленных андроновских (фёдоровских) могильников [Молодин, 1985]. Впрочем, имеют место некоторые особенности орнаментики. Отметим один реконструируемый сосуд, выполненный по всем канонам классического андроновского (фёдоровского) горшка, у которого нижняя часть тулова украшена хаотично нанесенными наколами, что совершенно нетипично для подобной керамики.

Важно, что аналогичное сочетание нарядной (горшковидной) и баночной керамики мы наблюдаем на андроновском поселенческом слое памятника Каргат-6 [Молодин, Новиков, Софейков, 2000].

Таким образом, перед нами ярко выраженный поселенческий комплекс, который относится к андроновской (фёдоровской) культуре. Важно отметить, что наряду с андроновской посудой, в культурном слое найдено незначительное количество фрагментов керамики кротовской культуры (рис. 3, 19 ). В нижней части культурного слоя, на материке, обнаружено небольшое кострище, сопровождаемое кротовскими фрагментами. О вероятном взаимодействии кротовского населения и пришлого в Барабу андроновского (фёдоров-540

ского) уже приходилось писать ранее [Молодин, 1979]. Полученные материалы на поселении Тар-тас-5 пока однозначно не подтверждают сосуществование носителей кротовской и андроновской (фёдоровской) керамики в рамках одного поселка. Возможно, что мигранты с запада обосновались на территории уже оставленного аборигенами места обитания. Поскольку кротовская керамика отличается от андроновской и по технологии (характерные расчесы с внутренней стороны), и по орнаментации (параллельные ряды отступающего гребенчатого штампа) – означенная проблема (по крайней мере в рамках данного памятника) еще требует своего решения.

В культурном слое и, особенно, в зольнике обнаружено большое количество костей животных со следами рубки. Согласно предварительно проведенным определениям, кости принадлежат домашним животным – корове, овце и, в меньшей степени, лошади. Обнаружен фрагмент челюсти человека с зубами человека (возможные следы каннибализма?). Крайне любопытно, что на поселении, включая зольник, не было найдено ни одного сломанного костяного орудия.

К орудийному набору относятся лишь два сломанных глиняных грузика и фрагмент мраморного изделия со следами полировки, переиспользованного в качестве абразива.

Не исключено, что население открытого андро-новского (фёдоровского) поселения Тартас-5 хоронило своих умерших сородичей на огромном некрополе Тартас-1, расположенном совсем неподалеку, вниз по течению одноименной реки. Как бы то ни было, представляется перспективным проведение углубленных сравнительных исследований различных источников, представленных на обоих памятниках, с использованием широкого спектра мульти-дисциплинарных методов.

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 20-18-00111).

Список литературы Поселенческий комплекс андроновской (фёдоровской) культуры в урочище Таи (Барабинская лесостепь)

- Деревянко А. П., Молодин В. И. Денисова пещера. -Новосибирск: Наука, 1994. - Ч. 1.- 262 с.

- Кобелева Л. С., Дураков И.А., Молодин В.И., Демахина М.С. Комплексные исследования городища Сергино-2 на реке Оми // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2015 г. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. - Т. XXI. - C. 267-271.

- Кузьмина Е.Е. Классификация и периодизация памятников андроновской культурной общности. - Актобе: Принт А, 2008. - 358 с.

- Матющенко В. И., Синицына Г. В. Могильник у д. Ростовка вблизи Омска. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1988. - 135 с.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. - Новосибирск: Наука, 1985. - 200 с.

- Молодин В.И. К вопросу о соотношении кротовской и андроновской культур // Новое в археологии Сибири и Дальнего Востока. - Новосибирск, 1979. - С. 75 - 79.

- Молодин В.И., Зах В.А. Геоморфологическое расположение памятников эпохи неолита и бронзы в бассейнах рек Оби, Ини, Оми и их притоках // Особенности естественно-географической среды и исторические процессы в Западной Сибири. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1979. - С. 51-53.

- Молодин В.И., Ненахов Д.А., Селин Д.В. Мониторинг археологических объектов в Венгеровском районе Новосибирской области (близ села Старый Тартас) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 348-353.

- Молодин В.И., Новиков А.В., Софейков О.В. Археологические памятники Здвинского района Новосибирской области. - Новосибирск: Науч.-произв. центр по сохранению ист.-культур. наследия, 2000. - 224 с. -(Материалы "Свода памятников истории и культуры народов России"; вып. 4).

- Селин Д.В., Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Кобелева Л. С., Ненахова Ю.Н., Нестерова М. С., Ненахов Д.А., Кудинова М.А., Бобин Д.Н., Сеитов Р.М. Разведочные работы в Венгеровском районе Новосибирской области в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: мат-лы итоговой сессии ИАЭТ СО РАН 2020 г - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - Т. XXVI. - С. 594-603. DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.594-602