Поселенческий комплекс Монкутурий в междуречье рек Большой Юган и Вандрас

Автор: Бычков Д.А., Попов Д.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

При проведении разведочных работ в бассейне р. Большой Юган было обнаружено несколько городищ и селищ. Расположены данные объекты на останце террасы с сильно эродированными бортами. Селища приурочены к бровке останца, а городища расположены на его мысовидных выступах. В совокупности выявленные объекты составляют единый комплекс. Собранный при осмотре подъемный материал позволяет датировать объекты в широком диапазоне от эпохи бронзы до Средневековья. Обнаруженная на одном из городищ рудосодержащая галька и металлургический шлак позволяют предварительно интерпретировать его как археометаллургический объект. Полученные материалы переданы в различные лаборатории для получения верифицируемых данных о времени функционирования и назначении данного комплекса.

Разведочные работы, поселение, вандрас, большой юган, руда, шлак, эпоха бронзы, средневековье

Короткий адрес: https://sciup.org/145145021

IDR: 145145021 | УДК: 902.21+903.46 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.457-460

Текст научной статьи Поселенческий комплекс Монкутурий в междуречье рек Большой Юган и Вандрас

Бассейн р. Большой Юган является связующей водной артерией между Васюганьем и Сургутским Приобьем. Начиная свою путь в северной части Васюганских болот, р. Большой Юган протекает с юга на север и впадает в р. Обь в ее субширотном течении. Большой Юган пронизывает несколько ландшафтных таксонов, одним из которых является Вандрасско-Юганская ландшафтная провинция.

Характеристика современного облика данной местности основана главным образом на ее генезисе. Расположенная в центре Салымо-Юганская ложбина стока была образована во время максимума самаровского оледенения и явилась литологической основой, на которой сформировался современный рельеф. На аккумулированных алев-ро-пелитовых грядах сформировались параллельно ориентированные гривы и островки, сложен-

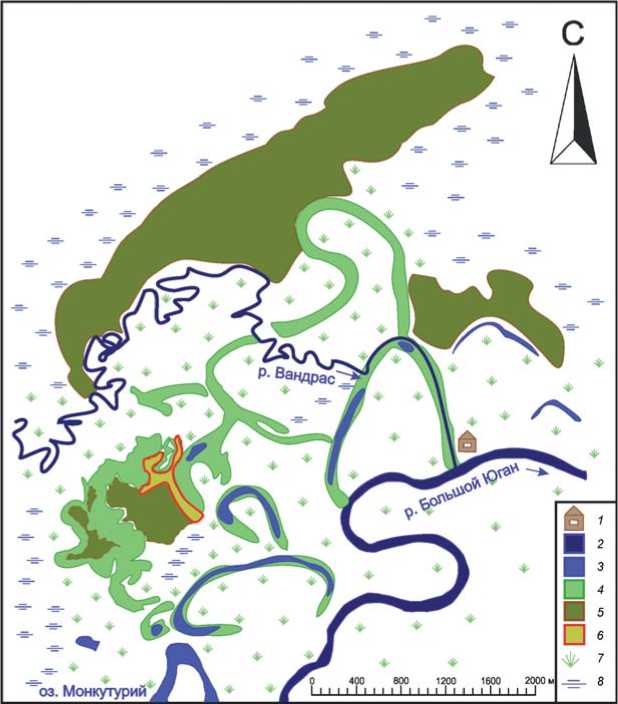

Ландшафтная карта-схема междуречья р. Большой Юган и р. Вандрас. 1 – юрты Каюковы; 2 – русла рек; 3 – старичные озера; 4 – заболоченные русла; 5 – гряды и их останцы, поросшие беломошными сосновыми борами; 6 – поселенческий комплекс Монкутурий; 7 – пойма; 8 – верховые и пойменные болота.

поселений в левобережье р. Ван-драс, левого притока р. Большой Юган [Фефилова, 2008, с. 283].

В полевом сезоне 2018 г. ООО «НПО “Северная археология-1”» при участии Института археологии и этнографии СО РАН проводились работы по определению границ и проверке технического состояния объектов культурного наследия, расположенных в Сургутском р-не ХМАО – Югры. Пользуясь возможно стью провести натурное обследование отдаленных участков данной местности, были предприняты дополнительные мероприятия, направленные на выявление объектов культурного наследия. Участки обследования были определены исходя из двух положений: сведений от местных жителей, проживающих в юртах Каюковых, и данных историко-культурного зонирования, которое в ХМАО – Югре имеет статус нормативно-правового акта [Зайцева Е.А., 2010].

При обследовании берегов одного из заболоченных русел р. Большой Юган, расположенного в междуречье р. Большой Юган и р. Вандрас, в 1,3 км к северу от северной оконечности оз. Мон-кутурий, был обнаружен оста- ные эоловыми комплексами, на которых поросли беломошные сосновые боры. В образуемых ими понижениях сформировались озерные системы, связанные между собой мелкими водотоками. Формирование эоловых грив началось в раннем голоцене в результате переноса алевро-песчани-стой фракции с эродируемых берегов рек [Москвина, Козин, 2001, с. 25]. Таким образом, Ва-драсско-Юганская ландшафтная провинция несет в себе свидетельства неоднократных изменений ландшафтов Среднего Приобья в период плейстоцена и раннего голоцена.

Археологическое изучение данной территории было начато в 1891 г. Ф.Р. Мартином с раскопок близ юрт Уготских. Систематические исследования профессиональных археологов в бассейне р. Большой Юган начинаются на рубеже 1970–1980 гг. В интересующей нас части бассейна р. Большой Юган первые археологические исследования были проведены сотрудниками Томского университета Е.А. Васильевым и Я.А. Яковлевым. Ими были открыто три городища и семь нец террасы, подвергшийся сильной береговой эрозии. Поверхность останца поросла беломош-ным со сновым бором и поэтому резко отличалась от окружающей пойменной растительности. В плане останец имеет форму неправильного пя- тиугольника, с сильно вытянутыми углами, относительно центра (см. рисунок). На двух мысовид-ных выступах в северной части останца, а также на северном краю террасы были обнаружены четыре городища. Еще одно городище располагается в месте максимального сужения тела останца, перекрывая его в направлении с юга на север. Кроме того, на поверхности останца было выявлено четыре селища, приуроченных к краю террасы, и отличающихся друг от друга конструктивными особенностями западин. Два выявленных укрепления, из пяти вышеуказанных, городищами были названы условно, поскольку рядом специалистов данные сооружения определяются как «укрепленные жилища». Выявленные археологизированные сооружения представляют собой углубленную площадку со средними размерами 20 × 10 м, обнесен- ную довольно внушительным валом-обваловкой. Подобные сооружения впервые появляются в Сургутском Приобье во II тыс. до н.э., в эпоху бронзы [Борзунов, 2015].

При осмотре объектов на выявленных памятниках археологии был собран подъемный материал в виде фрагментов керамических сосудов, орнаментированных гребенчато-ямочным орнаментом с защипами по закраине венчика. Результаты сравнительного анализа позволяют предположить, что выявленные объекты относятся к эпохе развитой бронзы, поскольку обнаруженная керамика относится к т.н. кульеганскому типу, которая в Сургутском Приобье датируется бронзовым веком [Борзунов и др., 2011]. Жилищные западины на селищах имеют, преимущественно, прямоугольные очертания и размеры 4 × 3 м. Но также были обнаружены объекты, которые нельзя отнести к ряду «типичных» для изучаемой территории.

Наиболее интересным из выявленных объектов культурного наследия представляется городище Монкутурий-8, расположенное на мысовид-ном выступе в северо-западной части останца. Городище «отрезано» от остальной части останца рвом, имеющим глубину порядка 2,5–3 м. На отделенной площади произрастают темнохвойные породы деревьев – лиственница, ель, пихта. При осмотре городища были обнаружены множественные ямы и рытвины, по всей видимо сти, оставленные животными. В о сыпи стенки одной из ям были найдены крупные фрагменты галек пе счаника и металлургический шлак. На одной из галек, размером 11 × 8 × 5 см, обнаружен сильный нагар. Осмотр осыпавшейся стенки позволил зафиксировать углисто-золистые отложения, морфология, стратиграфия и мощно сть которых не вызывают сомнений в их антропогенном происхождении.

В результате осмотра данного поселенческого комплекса были собраны материалы, позволяющие не только получить относительные и абсолютные датировки, но и поставить вопрос о роли данного комплекса в развитии культур от эпохи бронзового века до Средневековья на территории Среднего Приобья. Как следует из результатов современных исследований, в зоне таежного Обь-Иртышья известно крайне малое количество археологических памятников, которые интерпретируются как архео-металлургические центры [Водясов, Зайцева О.В., 2017]. Близлежащим памятником археологии, где были зафиксированы свидетельства существования черной металлургии в раннем Средневековье, является поселение Усть-Камчинское-2, расположенное в бассейне р. Малый Салым на Балыкском материке [Пархимович, 2013].

Согласно суще ствующим в настоящее время представлениям о развитии черной металлургии в этот исторический период, население таежной зоны Западной Сибири получало кричное железо от носителей тагарской культуры, обитавших на периферии с лесостепной зоной [Зиняков, 1997]. Фактов, говорящих о самостоятельной выработке железа жителями таежной зоны, например из болотной руды, в настоящее время накоплено крайне мало, чтобы говорить об этом с абсолютной уверенностью. Дальнейшее изучение материалов, полученных на городище Монкутурий-8, и полевые исследования на выявленном поселенческом комплексе дадут возможность получить данные, позволяющие подойти к определению функционального назначения обнаруженных объектов и их роли в культурогенезе Среднего Приобья с более доказательных позиций.

Список литературы Поселенческий комплекс Монкутурий в междуречье рек Большой Юган и Вандрас

- Борзунов В.А. Укрепленные поселения первой половины эпохи бронзы Севера Западной Сибири // Stratum plus. - 2015. - № 2. - С. 295-315

- Борзунов В. А., Стефанов В.И., Глушков И.Г. Быстрый Кульеган-38 - укрепленное жилище эпохи бронзы в Сургутском Приобье // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2011. - № 2. - С. 55-69

- Водясов Е.В., Зайцева О.В. Тернистый путь черной металлургии в таежном Обь-Иртышье // Stratum plus. 2017. - № 6. - С. 237-250

- Зайцева Е.А. Методика камерального зонирования территории в системе охраны объектов археологии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (некоторые итоги и перспективы) // Урал. истор. вестн. - 2010. -№ 2. - С. 120-124

- Зиняков Н.М. Черная металлургия и кузнечное ремесло Западной Сибири. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. - 368 с

- Москвина Н.Н., Козин В.В. Ландшафтное районирование Ханты-мансийского автономного округа. - Ханты-Мансийск, Екатеринбург: Полиграфист, 2001. - 40 с.

- Пархимович С.Г. Поселение Усть-Камчинское-2 на реке Малый Салым (к проблеме возникновения черной металлургии в Северо-Западной Сибири) // Древнее наследие Средней Оби на территории хозяйственного освоения ООО «РН-Юганскнефтегаз». - Екатеринбург: Магеллан, 2013. - С. 94-115.

- Фефилова Т.Ю. История археологических исследований на реках Большой и Малый Юган // Барсова Гора: древности таежного Приобья. - Екатеринбург; Сургут, 2008. - С. 283-295.