Поселение Амурский Санаторий: неолитические комплексы

Автор: Медведев В.Е., Филатова И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе освещаются неолитические комплексы поселения Амурский Санаторий у г. Хабаровска. Впервые детально описаны изделия из камня и керамика, полученные в ходе раскопок А.П. Окладникова в 1959 г. Выделены и систематизированы материалы мариинской, малышевской, кондонской и вознесеновской культур, петропавловского культурно-хронологического типа неолита Нижнего Приамурья.

Нижнее приамурье, поселение амурский санаторий, ранний, средний, поздний неолит, комплексы

Короткий адрес: https://sciup.org/14522177

IDR: 14522177 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Поселение Амурский Санаторий: неолитические комплексы

Поселение Амурский Санаторий располагалось в районе г. Хабаровска, у детского санатория, на мысу на правом берегу Амура. Стационарно оно исследовалось в 1959 г. Дальневосточной археологической экспедиций совместно с Приамурским (Хабаровским) филиалом Географического общества. Руководство осуществлялось А.П. Окладниковым, начальник отряда – Н.Н. Забелина. Работы велись на двух раскопах: верхнем (390 м 2 ) и нижнем (235 м2). Стратиграфия многослойного разновременного памятника сложная: в обнажении мыса выступали глинистые сланцы черного и серого цвета, выше располагался суглинок со щебенкой, еще выше – суглинок светло-желтого цвета, на котором залегал темный гумусированный грунт.

По результатам раскопок была опубликована статья [Окладников, 1963], в которой при описании неолитического слоя перечислены изделия из камня и керамика. Культурно-хронологическая интерпретация ограничилась корреляцией части керамики с «типом Тетюхе» (ныне руднинс-кая культура), а также упоминанием фрагментов сосудов с вертикальным зигзагом. В совместной монографии А.П. Окладникова и А.П. Деревянко неолитический комплекс поселения соотнесен с ранним этапом эпохи [1973, с. 112-113]. Детальное изучение коллекции авторами статьи в целом подтвердило общую оценку: в составе коллекции отмечены несколько керамических комплексов нижнеамурского неолита разной культурно-хронологической принадлежности.

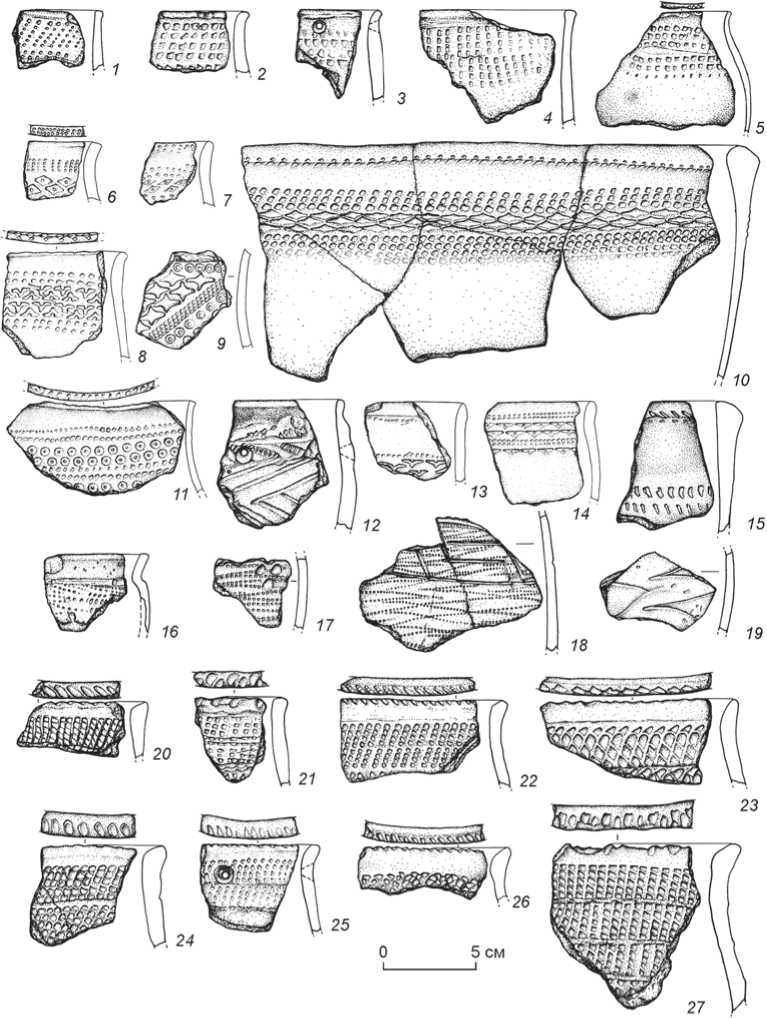

Самые ранние – обломки сосудов недавно выделенной мариинской культуры (рис. 1, 1 – 5 ) – пять венчиков и одна стенка. Венчики отогнуты наружу, срезы их округлые или уплощенные. На одном фрагменте на кромке частично сохранился орнамент – двузубчатые оттиски «гребенки». Шейки и плечики украшены двумя-тремя горизонтальными рядами вдавлений трех-, четырех- и шестизубчатой «гребенки». Черепки коричневые, местами почти черные от копоти, в изломе темнокоричневые или темно-серые. Тесто рыхловатое, с примесью дресвы, шамота и органики; поверхности заглажены, покрыты ангобом.

Малышевская культура представлена двумя комплексами. Ранняя керамика (рис. 1, 6–11) включает верхнюю часть слабопрофилированного сосуда с диаметром по венчику 34,0 см, 13 венчиков и шесть стенок. Венчик сосуда (рис. 1, 10) слегка отогнут наружу, верхняя кромка его округлая, края утолщены. Внешний край оформлен вдавления-ми двух-, горловина – трехзубчатой «гребенки» и ромбами, составленными в сетку-«плетенку». Керамика темно-коричневая, почти черная. Тесто довольно плотное, черепок «звонкий» с добавками дробленной горной породы. Поверхности заглаже- ны, покрыты ангобом. Описанный фрагмент имеет некоторые признаки сходства с раннекондонской керамикой, прочие (рис. 1, 6–9, 11) – типичны для ранней малышевской. Венчики отогнуты наружу, срез их плоский или округлый. При орнаментации использовали два типа штампов – гребенчатый (двух-, трех- и четырехзубчатый) и фигурный (круги, треугольники и ромбы с «шишечками»). К поздней малышевской керамике относятся два венчика и три стенки. Один венчик (рис. 1, 12) – от сосуда типа корчаги – украшен двумя горизонтальными налепными валиками с нанесенными

Рис. 1. Керамика поселения Амурский Санаторий. Мариинская ( 1 – 5 ), малышевская ( 6 – 12 ), кондонская ( 13, 14 ), вознесеновская ( 16 – 19 ) культуры, петропавловский локальный культурно-хронологический тип ( 20 – 27 ).

поверх оттисками зубчатого штампа и наклонными прочерченными желобками. Другой венчик, а также одна стенка – ногтево-пальцевыми оттисками. Еще одна стенка – двузубчатой «гребенкой». Ранняя керамика коричневая, серо-коричневая или темно-серая, с нагаром, поздняя – красновато-коричневая, серая. Рыхловатое тесто с добавками дресвы, шамота; поверхности заглажены.

Кондонской культуре (рис. 1, 13 – 15 ) принадлежат пять венчиков от довольно крупных слабо-профилированных изделий открытых форм, один от небольшого сосуда типа ситулы, а также два неорнаментированных донышка. Венчики чуть отогнуты, срезы их закруглены. Два обломка украшены вертикальными, столько же – горизонтальными вдавлениями «гребенки». На одном фрагменте они дополнены овальными и подквадратными оттисками, на двух – треугольниками с «шишечкой». Венчик сосуда типа ситулы декорирован наклонными и горизонтальными оттисками «гребенки» и вертикальными отступающей лопаточки. Еще один венчик не орнаментирован. Снаружи черепки темно-коричневые, местами почти черные от нагара, в изломе и изнутри серо-коричневые. Тесто довольно плотное, с добавками дресвы, шамота (?); поверхности заглажены, покрыты ангобом. Кроме венчика сосуда типа ситула, это керамика раннего этапа кондонской культуры.

Вознесеновский комплекс (рис. 1, 16 – 19 ) представлен развалом гладкостенного сосуда очень плохой сохранности из-за примеси дробленой раковины и невысокой температуры обжига, а также верхней частью миниатюрного сосуда горшковидной формы, семью стенками и донцем без придонной стенки. Верхняя часть сосуда и фрагменты стенок декорированы вертикальным зигзагом в различной технике: прокаткой, шаганием, отступанием-накалыванием, прочерчиванием. На одной стенке поверх зигзага выдавлены округлые ямки, составленные в треугольник, на другой – прочерчены в виде меандра желобки. Черепки коричневые, серо-коричневые, с нагаром. Рыхловатое тесто с примесью дробленой ракушки и шамота; поверхности заглажены.

Керамика петропавловского локального культурно-хронологического типа (рис. 1, 20–27) насчитывает 12 экз.: верхняя часть крупного толстостенного сосуда, девять венчиков и три стенки. Венчики отогнуты наружу. Уплощенная верхняя кромка их декорирована овальными, реже подтреугольными оттисками или сочетанием тех и других, составленными в один, реже – в два ряда. По шейке и плечикам нанесены ряды вдавлений четырех-, пяти- и шестизубчатой «гребенки». Черепки серые, серо-коричневые, с нагаром, в изломе темно-серые. Тесто плотное; черепок тяжелый, «жесткий» с примесью дробленой породы. Поверхности заглажены, возможно, покрыты ангобом.

Завершают хронологическую колонку четыре не декорированных венчика финальных этапов нижнеамурского неолита. Три фрагмента с характерно отогнутым наружу венчиком и утолщением-нале-пом по внешнему бортику, один – прямой. Черепки коричнево-серые, с пятнами нагара, в изломе темносерые. Рыхловатое тесто с крупными частицами дресвы; поверхности местами заглажены до блеска.

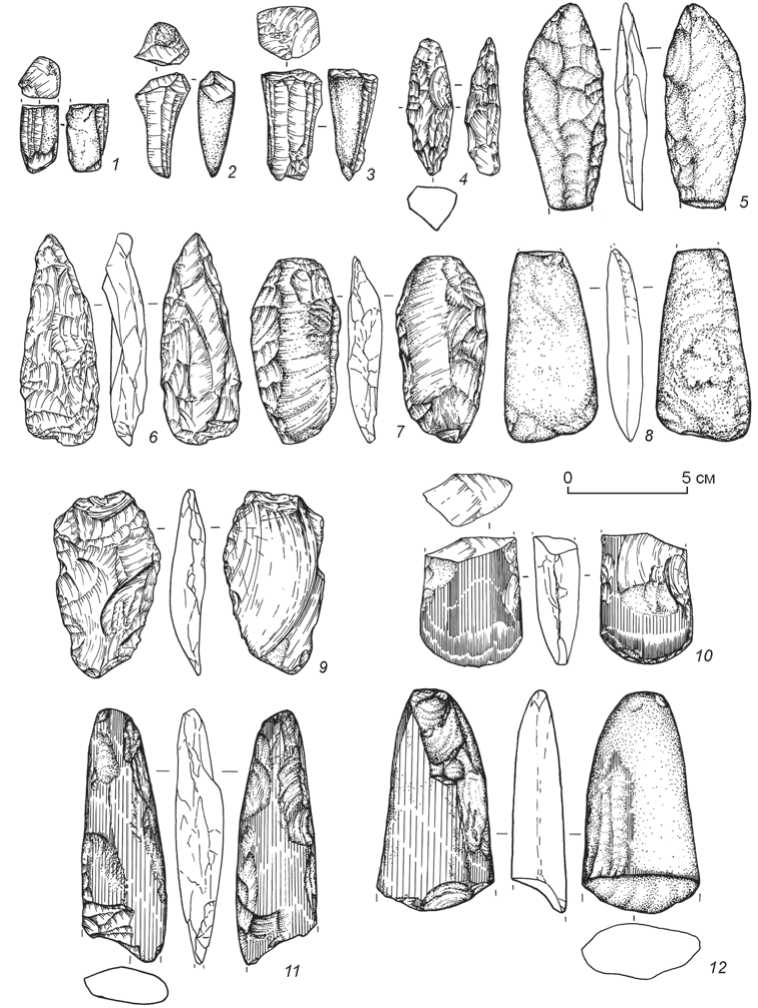

В выборке каменного инвентаря особо выделяются три небольших размеров одноплощадных подпризматических нуклеуса с фасетками снятий ножевидных пластин и с частично сохранившейся галечной коркой (рис. 2, 1 – 3 ), а также две гальки со сколами яшмовидных и кремнистых пород желто-коричневого, коричневого и темно-серого цвета, идентичные материалам памятника Пет-ропавловка-Остров и, вероятно, принадлежащие носителям мариинской культуры.

Среди орудий – наконечники стрелы и дротика. Миниатюрный черешковый наконечник стрелы подтреугольной в плане формы, с выделенным мелкой приостряющей ретушью острием, выполнен на ножевидной пластинке из серо-голубого кремня. Наконечник дротика – иволистной в плане формы, подтреугольной в сечении – из гальки темно-серого алевролита, обработанной двусторонними сколами с подправкой приостряющей ретушью на одной боковой стороне (рис. 2, 4 ).

Представлены также орудия для обработки различных материалов: ножи, скребки, тесла. Ножи – два целых и один обломок – разных типов. Один асимметрично-коленчатой в плане формы, изготовлен двусторонней оббивкой, его рукоять и лезвие приострены односторонней ретушью. Два других – бифасы: первый – листовидной в плане формы, линзовидный в сечении – изготовлен двусторонней оббивкой и подправлен краевой ретушью (рис. 2, 5 ); от второго сохранился только обушок. Два скребловидных орудия. Одно изготовлено из небольшой гальки кремнистой породы серого цвета двусторонней оббивкой и подработано ретушью, другое – на пластинчатом отщепе серого песчаника с основанием, подправленным двумя отвесными снятиями. Тесла – пять целых и два обломка – изготовлены двусторонней оббивкой и шлифовкой (рис. 2, 6 – 12 ). Оббитые изделия листовидной, шлифованные – удлиненно-подтра-пециевидной в плане формы, линзовидные в сечении. У тех и других обушки заужены, заовалены или приострены, лезвия асимметрично заточены, со следами износа; на одном сломано. Материал: кремнистые и алевролитовые породы серого цвета.

Рис. 2. Изделия из камня поселения Амурский Санаторий.

1 – 3 – нуклеусы; 4 –наконечник дротика; 5 – нож; 6–12 – тесла. Художник Ю.В. Табарева.

Шлифованные тесла, скорее всего, были оставлены носителями вознесеновской культуры.

Таким образом, неолитический комплекс поселения Амурский Санаторий включает разнообразный по временной и культурной принадлежности материал, начиная от самых ранних этапов до финала эпохи. В результате активных действий поздних обитателей на удобном для проживания месте был практически полностью разрушен неолитический культурный горизонт памятника, поэтому количество непереотложенных предметов невелико. Однако, несмотря на их относительную малочислен-68

ность, исследуемый памятник, безусловно, важен для решения, прежде всего, проблемы внутренней периодизации нижнеамурского неолита.

Список литературы Поселение Амурский Санаторий: неолитические комплексы

- Окладников А.П. Археологические раскопки в районе Хабаровска//Вопр. географии Дальнего Востока: сб. 6. -Хабаровск: Изд-во Дальневост. фил. СО АН СССР, Приам. (Хабар.) фил. ГО СССР, 1963. -С. 255-282

- Окладников А.П., Деревянко А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. -Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1973. -440 с