Поселение артынской культуры автодром-2 -памятник позднего неолита в Барабинской лесостепи

Автор: Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены проблемы культурно-хронологической интерпретации материалов северо-восточной планиграфической группы жилищ поселения Автодром-2 - крупнейшего и наиболее хорошо исследованного поселенческого памятника новокаменного века в лесостепной зоне Западной Сибири. Суммированы результаты восьми лет исследований (1998, 2004, 2007-2012 гг.) в северо-восточной части поселения, где локализованы керамика т.н. артынского типа, связанные с ней жилища и многочисленные изделия из камня. Дана характеристика полученных материалов (керамика, орудийный набор, жилые и хозяйственно-производственные сооружения) и предложена их идентификация в рамках артынской культуры позднего неолита. С опорой на результаты радиоуглеродного и термолюминесцентного датирования палеокерамики обоснован период бытования этой культуры в Среднем Прииртышье и Барабе (середина - вторая половина V тыс. до н.э.). Приведены типологические аналогии артынскому комплексу поселения Автодром-2. Обозначен ареал артынской культуры, включающий лесостепные и лесные зоны Среднего Прииртышья и Барабы, частично южные районы Васюганья. Намечены возможные направления культурных связей поздненеолитических артынских групп с носителями быстринской культуры в Среднем Приобье и создателями кокуйских комплексов в Прииртышье и Приишимье. Высказано предположение о вероятной культурной близости поселениям с характерной керамикой в лесостепной зоне Верхнего Приобья и на севере Кулундинской степи. Определено место артынской культуры в кругу общностей позднего неолита и первых групп эпохи раннего металла Западной Сибири, выявлено ее тождество с поздненеолитическим этапом бытования автохтонной приобско-иртышской культурной общности.

Поселение автодром-2, артынская культура, поздний неолит, среднее прииртышье, барабинская лесостепь, обь-иртышское междуречье

Короткий адрес: https://sciup.org/145145796

IDR: 145145796 | УДК: 903.4 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.1.049-061

Текст научной статьи Поселение артынской культуры автодром-2 -памятник позднего неолита в Барабинской лесостепи

В современной западно-сибирской археологии одной из злободневных проблем является формирование знаний о неолитической эпохе лесостепной ландшафтной зоны. Не смотря на значительный фонд источников, не снижается острота дискуссии о культурной и хронологической принадлежности комплексов, а также периодизации неолита Зауралья. Иная ситуация в познании этой эпохи лесостепной Барабы и Приобья. Благодаря исследованиям В.И. Молодина, В.И. Матю-щенко, В.Ф. Генинга, позже В.А. Заха и А.И. Петрова в 60–80-х гг. прошлого столетия был сделан первый и значительный шаг в изучении неолита данной территории. Некоторые теоретические положения и выводы этого историографического периода не утратили своего значения до настоящего времени. С тех пор минуло почти 30 лет, в течение которых активных полевых исследований памятников неолита не проводилось. Соответственно, для решения неолитической проблемы районов Барабы необходимо формирование качественно нового корпуса источников. Его часть представляет значительный комплекс поселения Автодром-2. Актуализирует публикацию также то, что в ней дана характеристика материалов артынской культуры. В 1970 г. В.Ф. Генингом и его учениками на материалах поселения в Среднем Прииртышье был выделен артынский тип керамики [Генинг и др., 1970], к исследованию которого специалисты практически не обращались до настоящего времени.

История исследования и особенности памятника

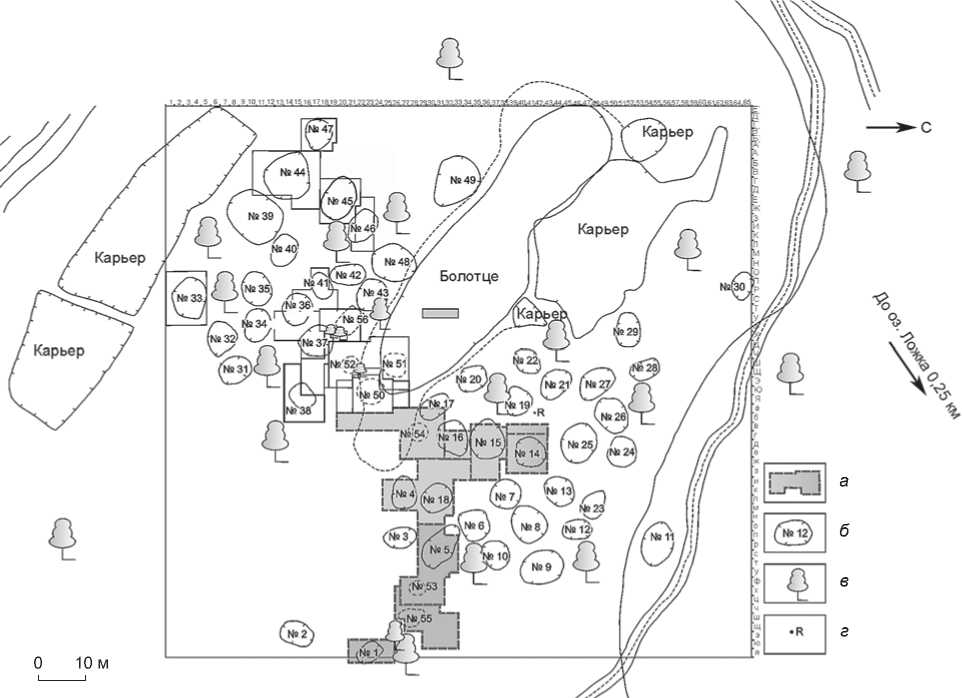

По селение Автодром-2, расположенное на второй надпойменной террасе левого берега р. Тартас (с. Вен-герово Венгеровского р-на Новосибирской обл.), обнаружено в 1997 г. А.И. Соловьевым. Первые раскопки на этом памятнике были проведены в 1998 г. Западно-сибирским отрядом Северо-Азиатской комплексной экспедиции Института археологии и этнографии СО РАН (руководитель – акад. РАН В.И. Мо-лодин) [Молодин, Новиков, 1998]. Начиная с 2004 г. по настоящее время планомерные исследования поселения проводит Кузбасская археологическая экспедиция Кемеровского государственного университета и Института экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН (руководитель – д-р ист. наук, проф. В.В. Бобров). На памятнике выявлено более 55 древних сооружений, образующих северо-восточную и юго-западную планиграфические группы (рис. 1). Вскрыто более 2 000 м2. Раскопаны остатки 14 жилищ юго-западной группы и 10 северо-восточной.

Стратиграфия поселения представлена напластованиями светлых эоловых супесей, перемежающихся суглинистыми прослойками различной мощности [Молодин и др., 2003; Бобров, Марочкин, 2011б]. Одна из таких прослоек толщиной до 0,15 м, залегающая на глубине 0,4–0,6 м, является «материковым» горизонтом. На памятнике зафиксированы материалы раннего и позднего периодов эпохи бронзы, раннего железного века и позднего Средневековья, но самые представительные комплексы связаны с неолитом.

Установлено, что юго-западная группа жилищ представляла собой поселение боборыкинской культуры (Автодром-2/2) [Бобров, Марочкин, Юракова, 2012]. В северо-восточной части памятника (раскопано 948 м2) обнаружены жилища с каменными орудиями неолитического облика и большим количеством фрагментов керамической посуды т.н. артынского типа. Анализ этих материалов позволил выделить самостоятельную культуру позднего периода неолитической эпохи [Бобров, 2008; Бобров, Марочкин, 2011а]. Несмотря на то что ар-тынский комплекс Автодрома-2 активно привлекается для уточнения культурно-хронологической схемы развития неолита Барабы [Бобров, Марочкин, 2012], он не получил должного освещения в литературе, опубликованы лишь предварительные сообщения [Бобров, Марочкин, 2008; Бобров, Марочкин, Юракова, 2010].

Общая характеристика артынского комплекса поселения

Раскопки северо-восточной части памятника дали представительные коллекции каменного инвентаря, керамических сосудов и орудий, а также остатки углубленных в землю построек. Не обнаружено ни одного изделия из органических материалов, как и костных останков, за исключением немногочисленных мелких кальцинированных фрагментов. Вместе с тем полученные данные позволяют достаточно подробно охарактеризовать материальную культуру артынского населения.

Рис. 1. План поселения Автодром-2.

а – раскопы северо-восточной планиграфической группы жилищ, 1998, 2007–2012 гг.; б – жилищные западины;

в – крупные деревья; г – точка репера.

Жилища

Инструментальная съемка показала, что северо-восточная группа включает остатки не менее 30 сооружений, в процессе полевых работ исследовано 10. Принадлежность каждого из них к артынскому культурному комплексу достоверно подтверждена контекстом залегания керамики. Все они представляли собой округлые (№ 16, 18, 53, 54) или аморфные (№ 1, 4, 5, 14, 15, 55) в плане полуземлянки, углубленные на 0,05–0,40 м. Площадь таких сооружений была от 8 до 40 м2 (табл. 1). Котлованы во всех случаях заполнены белым песком, идентичным культурному слою на межжилищном пространстве. Стенки полуземлянок были как пологими, так и почти вертикальными, варьируя в рамках одного сооружения (рис. 2). Какие-либо признаки входа, а также остатки очагов и столбовых конструкций не зафиксированы. Только единожды, внутри небольшого котлована № 54, обнаружены три ямы, назначение которых осталось неизвестным.

Состав находок из заполнений со дна котлованов во всех случаях демонстрирует определенную зако- номерность: большое количество керамики (в т.ч. зафиксированные in situ скопления) при относительно малом числе изделий из камня (табл. 1). Совокупный анализ пространственного распределения предметов каменной индустрии подтвердил эту закономерность, показав залегание 78 % из них в межжилищном пространстве и лишь 22 % в заполнении и на дне котлованов. Исключение составляет сооружение № 54 – с ним и прилегающими к нему участками связана концентрация отходов каменного производства и нуклеусов, а на дне котлована зафиксирован развал артынского сосуда с 17 отщепами-заготовками.

При первых раскопках на памятнике сооружение № 14 определено как «вспомогательное» из-за относительно небольших размеров (36 м2) и аморфных очертаний [Молодин и др., 1998]. Накопленные данные говорят об аморфности большинства исследованных котлованов северо-восточной планиграфиче-ской группы. Сооружение № 14 – одно из наибольших по площади в этой группе. Возможно, именно показатель полезной площади косвенно отражает функциональное назначение строений. Предположим,

Таблица 1. Характеристика жилищ северо-восточной планиграфической группы поселения

Автодром-2

|

Номер согласно плану поселения |

Год раскопок |

Форма внешнего контура |

Стенки |

Размеры |

Находки, экз. * |

||||

|

Глубина, м |

Длина, м |

Ширина, м |

Площадь, м2 |

Камень |

Керамика |

||||

|

14 |

1998 |

Аморфная |

Пологие |

0,40 |

6,0 |

6,0 |

36 |

22 |

600 |

|

16 |

2007 |

Округлая |

» |

0,30 |

4,0 |

3,5 |

12 |

33 |

≥500 |

|

4 |

2008 |

Аморфная |

Отвесные |

0,24 |

7,6 |

6,8/3,1 |

40 |

50 |

≥500 |

|

18 |

2008 |

Округлая |

Пологие |

0,18 |

4,8 |

? |

? |

10 |

207 |

|

5 |

2009 |

Аморфная |

» |

0,15 |

5,4 |

5,2/2,4 |

19 |

56 |

591 |

|

53 |

2009 |

Округлая |

Отвесные |

0,40 |

3,2 |

3,2 |

8 |

6 |

97 |

|

15 |

2010 |

Аморфная |

Различные |

0,20 |

6,6 |

5,8 |

36 |

40 |

1120 |

|

54 |

2010 |

Округлая |

Пологие |

0,05 |

3,2 |

3,2 |

8 |

41 |

201 |

|

55 |

2011 |

Аморфная |

Крутые |

0,30 |

4,4 |

4,1 |

19 |

11 |

216 |

|

1 |

2012 |

» |

Пологие |

0,15 |

6,0 |

6,0 |

36 |

8 |

192 |

*Указано общее количество находок в заполнении и на дне котлованов.

Рис. 2. Жилищный котлован № 55 (вид с северо-запада).

что часть из них, относительно крупных, использовалась преимущественно как жилища, а небольшие постройки (№ 53, 54) имели производственно-хозяйственное назначение.

Отсутствие признаков входа и оформленных очагов в большинстве сооружений может быть объяснено спецификой почвы культурного слоя и воздействием осадочной влаги. Вероятно, дома представляли собой легкие полуназемные конструкции, сооруженные над небольшими котлованами и незначительно нарушающие почвенные напластования за их пределами. При этом вряд ли правомерно говорить о временном или сезонно-летнем характере поселка. Поселения с артынской керамикой в Усть-Тарском микрорайоне (Среднее Прииртышье) представлены большими одиночными или немногочисленными сооружениями с валом и рвом, что сближает их с неолитическими на севере Западной Сибири [Иващенко, Тол-пеко, 2006]. Вместе с тем в Прииртышье известны памятники с такими же жилищами, как на поселении Автодром-2, в частности, остатки небольшого полуназемного жилища с неглубоким котлованом аморфных очертаний выявлены на Артынской стоянке.

Керамика

Керамическая посуда. Артынский керамический комплекс с поселения Автодром-2 является самым представительным по сравнению с коллекциями с других памятников. Раскопки в северо-восточной части поселения дали более 7 тыс. отдельных фрагментов и 16 скоплений in situ . Большинство из них зафиксировано на уровне пола жилищных котлованов (№ 1, 4, 15, 16, 54), некоторые – на «материке» близ жилищ 5 и 54. Для статистического описания вариативности орнаментации и морфологии артынской керамики с поселения Автодром-2 из общей массы керамического материала сформирована репрезентативная выборка, в которую вошли 473 крупных фрагмента (82 – венчиков и 391 – тулов) из коллекций 2008–2011 гг. Все процентные соотношения приведены по данной выборке.

Общая морфология. Все сосуды имеют простую форму с приостренным или округлым дном, прямой (77 %) или слабовогнутой (23 %) профилировкой венчика. По размерам они делятся на две категории: крупные (диаметр устья 25–35 см), которые преобладают, и небольшие (диаметр устья 6–12 см), представленные всего 3 экз. Толщина стенок, в зависимости от размеров, варьирует от 3–5 до 6–8 мм, в придонной зоне достигая 9–11 мм. Срез венчика прямой (51 %) или имеет волнистые очертания (49 %), утончен. Так называемые наплывы – утолщения на внутренней стороне венчиков, характерные для керамических комплексов Зауралья, здесь полностью отсутствуют.

Особенности технологии. Результаты исследования артынского керамического комплекса естественно-научными методами будут изложены в специальной работе. На визуальном уровне отметим следующее. Большинство крупных сосудов сформовано способом ленточного налепа, о чем свидетельствуют расслоения по спаям лент. На многих спаях видны однонаправленные следы армирующих конструкцию волокон органического происхождения (возможно, травы или шерсти). Идентичная особенность отмечена Л.Л. Косинской для керамики Артынской стоянки [1982]. Поверхность сосудов тщательно заглажена, а в некоторых случаях слегка залощена. На большом количестве фрагментов зафиксировано применение такого технологического приема, как обвязывание устья сосуда витым шнурком. В процессе обжига он сгорал и оставлял полый след. Допускаем и иные интерпретации функциональности приема. В артынских материалах полые следы от шнурков зафиксированы неоднократно [Бобров, Марочкин, Юракова, 2010; Иващенко, Толпеко, 2006]. Помимо уже названных памятников верхней Оби, они отмечены в комплексах кошкинского, боборыкинского [Зах, 2009, с. 170], андреевского типов. Таким образом, четко определяется отсутствие культурной привязки данного приема, но свидетельства его использования пока ограничиваются хронологическими рамками неолита – эпохи раннего металла.

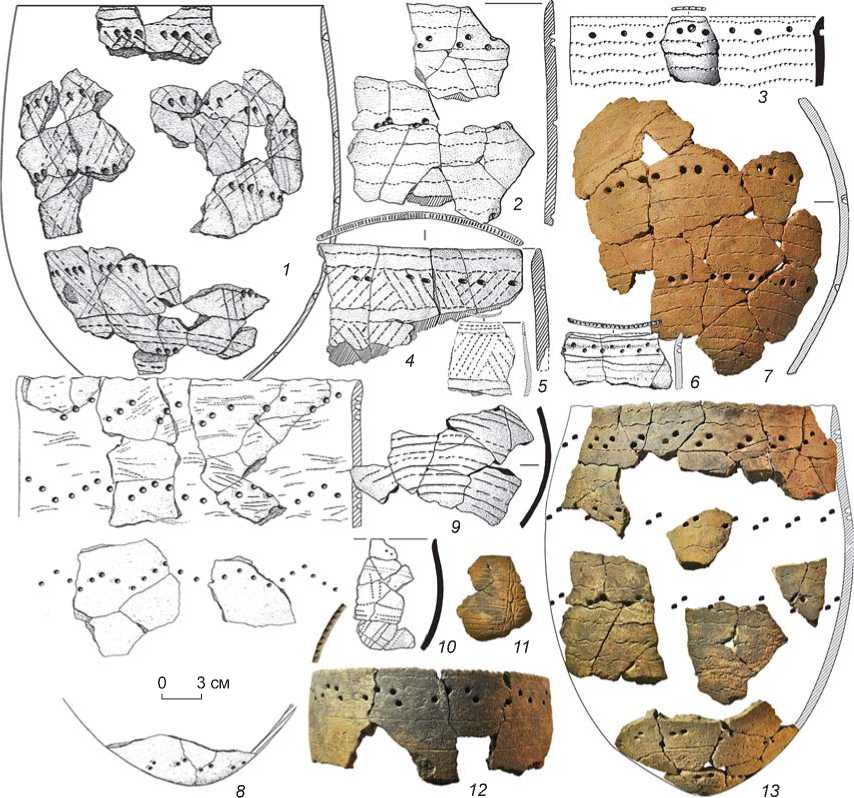

Орнаментация. Внешняя поверхность сосудов декорирована от венчика до дна; зачастую косыми или прямыми насечками (до 80 %), зигзагом украшены срезы венчиков (рис. 3). На внутренней поверхности орнамент не встречен. Наличие орнаментального оформления среза коррелирует с его формой: в боль-

Рис. 3. Керамический комплекс артынской культуры.

шинстве случаев декор характерен для прямых срезов, волнистые же орнаментированы лишь в 27 % случаев.

Орнаментальная композиция состоит из «линейных» и ямочных мотивов. Сначала наносились «линейные» бордюры, а затем на свободные участки либо поверх уже имеющихся орнаментальных рядов – пояса ямочных вдавлений. «Линейные» мотивы вариативны по нескольким параметрам: форме (волнистые/ прямые), геометрической направленности (горизон-тальные/вертикальные/наклонные), технике нанесения узора (отступающе-накольчатая/прочерченная). Одним из специфичных маркеров артынской керамики, зафиксированным и на других памятниках ареала, является частый переход одной техники движения орнаментира в другую и сочетание их как в пределах композиции, так и при выполнении отдельного пояса-линии. Например, отступающе-накольчатая техника при менее частом отрыве инструмента переходит в прочерчивание, и наоборот, а накалывание может сопровождаться менее или более частым отступанием [Бобров, Марочкин, Юракова, 2010]. Орнамент одного из частично реконструированных сосудов состоит из волнообразных мотивов, выполненных, по всей видимости, палочкой со шнуровой обмоткой (рис. 3, 8 ).

В композиции наиболее распространенными являлись горизонтальные волнистые (53 %) и прямые (47 %) линии. Сосуды с таким декором формируют основной облик комплекса (96–98 %). Редка посуда с орнаментом, сочетающим диагональное и горизонтальное размещение поясов, в частности, из «взаимопроникающих» треугольников – 3 % (рис. 3, 4, 5 ). Сосуды, в орнаментальной композиции которых наряду с горизонтальными линиями фигурируют вертикальные, единичны. Они отличаются малыми размерами (рис. 3, 10, 11 ). Уникальность композиции одного

Рис. 4. Керамические абразивы.

из таких сосудов придает вертикальный пояс-разделитель с вписанной «волной».

Ямочные вдавления разнятся по форме (округлая/ полулунная) и способам группировки. Организация ямок в рамках горизонтальных поясов чрезвычайно разнообразна: одиночными в прямую линию, волнистую или зигзаг, по две либо три в диагональ, по четыре в арочные фигуры. Преобладает простой зигзаг («волна») [Юракова, 2013]. Зачастую два способа группировки сочетаются на одном сосуде, маркируя его разные морфологические зоны (венчик, тулово).

Таким образом, типологическое своеобразие керамики артынской неолитической культуры с поселения Автодром-2 определяется следующими признаками:

– формой сосудов – простая, кругло- и остродонная, без выраженной шейки;

– своеобразной техникой нанесения орнамента округлой «палочкой» – «отступающе-накольчато-про-черченной» с неравномерным нажимом;

– практическим отсутствием оттисков гребенчатых штампов;

– узким набором элементов орнамента и их устойчивым сочетанием – простые «линейные» бордюры, редко – сложные из «взаимопроникающих» треугольников, обязательное присутствие ямочных вдавлений;

– доминирующей ролью волнистых мотивов, выраженных в форме среза венчика и орнаментальных поясов;

– разнообразием способов группировки ямочных вдавлений.

Описанные особенности керамического комплекса соотносятся с наблюдениями по материалам других памятников Среднего Прииртышья (Артын, Усть-Тара IV, XXVIII, XXXIII и др.), входящих в круг артын-ской поздненеолитической культуры [Там же]. Статистическая устойчивость культуродиагностирующих морфологических признаков артынской керамики подтверждена на материалах «чистых» памятников – стоянки Артын, поселений Усть-Тара IV и XXXIII.

Керамические абразивы. Они представлены двумя формами. Плитки прямоугольной формы (2 экз.) имеют размеры 45 × 15 × 10 и 40 × 35 × 9 мм. Следы сработанности зафиксированы на одной из боковых граней в виде продольного углубления. У первой плитки есть кругло е отверстие для подвешивания (рис. 4, 2, 4 ). Оселки грушевидной формы (2 экз.) имеют размеры 69 × 18 × 13 и 44 × 10 × 7 мм. Следы сработанности видны на обеих узких и одной широкой сторонах. Первый экземпляр имеет в узкой части отверстие для подвешивания (рис. 4, 1 ). Одна плоская сторона второго оселка разрушена, на другой сохранился участок с отступающе-накольчатым узором в виде косой сетки (рис. 4, 3 ).

Идентичные абразивы из плотной керамики, с орнаментом и без него, найдены на не скольких неолитических поселениях Усть-Тарского археологического микрорайона в Среднем Прииртышье (Усть-Тара IV, XXXIII) вместе с посудой артынского типа [Иващенко, Толпеко, 2006], а также на памятнике Серебрянка-1 в Приишимье [Зах, 2006, рис. 57, 1]. Схожие предметы известны в неолитических комплексах северных районов Западной Сибири [Поселение…, 2006, рис. 42, 19].

Каменный инвентарь

В ходе исследования северо-восточных участков получена представительная коллекция предметов каменной индустрии (продукты расщепления, заготовки и орудия, утилитарные сколы). Приведенные ниже описания включают как обобщенные типолого-морфологические характеристики всех основных категорий, так и элементы простейшей статистики для предметов, образующих серии (выборки из раскопок 2011 г.): отщепов (85 экз.), пластин (60 экз.), скребков (33 экз.). Достоверная связь описываемого каменного инвентаря с артынской керамикой подтверждается данными планиграфии и стратиграфии, в т.ч. совместным залеганием на полу жилищ.

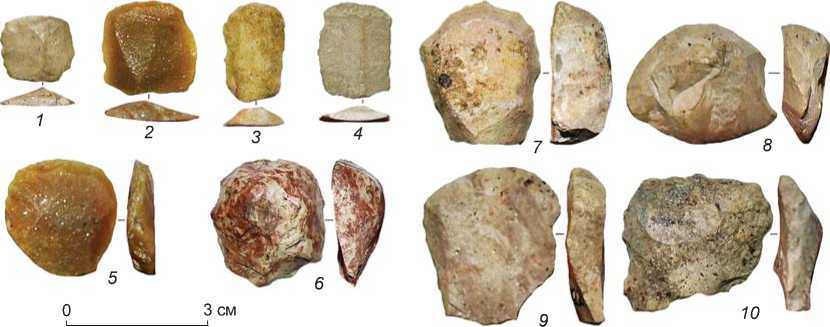

Нуклеусы, продукты расщепления и орудия из них. Нуклеусы (рис. 5) – 11 целых экземпляров и 6 поперечных сколов подживления ударных площадок. Шесть ядрищ одноплощадочные моно-фронтальные, высотой от 21 до 40 мм, с негативами снятий шириной до 12 мм (чаще 4–7 мм). Пять экземпляров размерами ок. 35 × 25 × 15 мм имеют аморфные очертания, предназначены для снятия отщепов.

Отщепы – 474 экз. До 87 % из них составляют случайные формы. Признаки вторичной подработки имеют не более 12 % предметов. Это мелкая непрерывная ретушь по краю, в 80 % случаев нанесенная с дорсальной стороны.

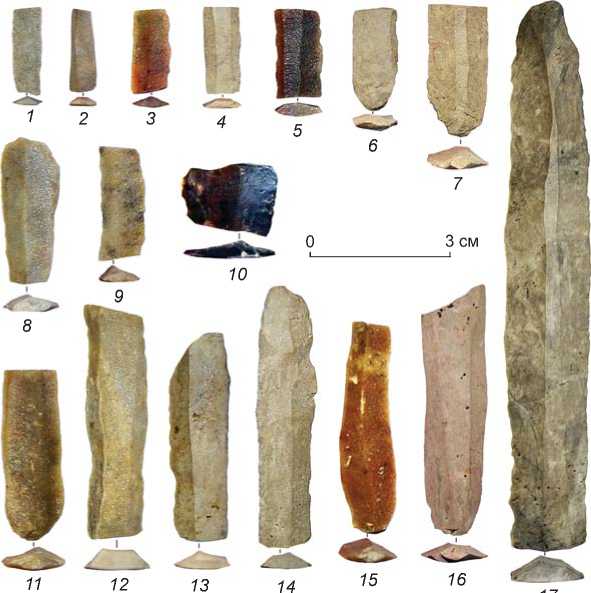

Пластины (рис. 6) – 334 экз. Большая их часть (95 %) фрагментированные. Среди целых экземпляров есть крупные, длиной до 110 мм и шириной до 20 мм, с признаками т.н. утилитарной ретуши. Ретушированы до 32 % пластин. Преобладает дорсальная ретушь (47,4 %), вентральная и альтернативная составляют 36,8 и 15,8 % соответственно. Чаще ретушь нанесена по одному

(52,7 %), реже – по двум (42 %) краям, иногда ретушированы один край и торец (5,3 %).

Скребки (рис. 7) – 187 экз. Большинство из них выполнено на отщепах (78,8 %), не сколько меньше – на пластинах и пластинчатых отщепах (21,2 %). Иногда в качестве скребков использовали поперечные и вертикальные сколы с нуклеуса. К наиболее часто встречающимся типам относятся полукруглые или округлые скребки с крутым рабочим краем и концевые на пластинах. Другие формы изделий (случайные, подквадратные, веерообразные) редки, рабочий край у них может разниться по углу наклона (от пологого до почти вертикального).

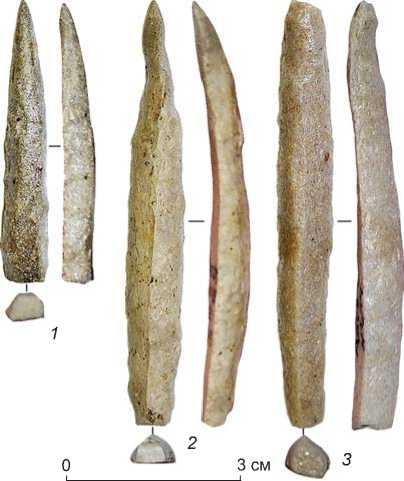

Перфораторы (рис. 8) – 9 экз., в т.ч. пять целых, три фрагмента (один – острия, два – основания) и заготовка. Выполнены на трапециевидных пластинах шириной до 6–8 мм, длина целых экземпляров дости-

Рис. 5. Нуклеусы.

Рис. 6. Пластины.

Рис. 7. Скребки.

Рис. 8. Перфораторы.

5 6 7 0 3 cм

гает 68 мм. Острие, занимающее до 2/3 всей длины, как правило, оформлено крупной непрерывной дорсальной ретушью по обеим боковым граням. Во многих случаях оно пришлифовано (следствие его использования).

Комбинированное орудие . Оно представляет собой скребок и перфоратор, выполнено на массивном пластинчатом отщепе. Несколькими вентральными снятиями оформлена пологая скребущая рабочая кромка, с противоположного торца крупной дорсальной ретушью – зауженный острый выступ. Длина изделия достигает 34 мм, ширина кромки скребка – 20 мм. Фиксируются следы сработанности.

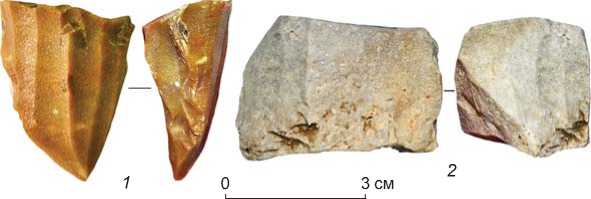

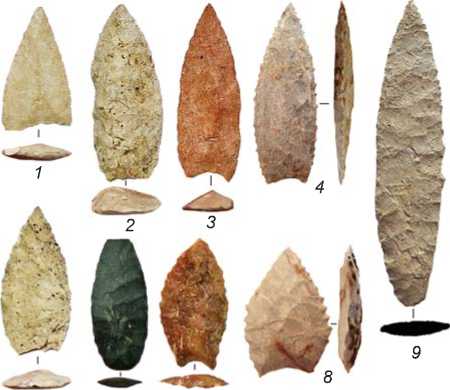

Наконечники стрел (рис. 9) – 22 экз., включая две заготовки. Абсолютное большинство орудий выполнено на пластинах. У них листовидная форма, линзовидное сечение, вогнутая база. Поверхность с двух сторон покрыта струйчатой ретушью, края дополнительно подретушированы, что придает им пильчатый характер. Размеры устойчивы: длина 16–24 мм, ширина срединной части 12–14 мм. Один наконечник иво-листной формы вытянутый (59 × 12 мм), с прямым насадом. Прямое основание имеют еще один наконечник листовидной формы и заготовка.

Остроконечники-бифасы. Представлены двумя крупными заготовками.

Абразивы и шлифованные орудия. Абразивы из мелкозернистого песчаника – 10 экз. Продолговатые удлиненные бруски, в сечении ромбовидные, трапециевидные или аморфные. Самый крупный предмет имеет размеры сохранившейся части 50 × 36 × 21 мм, наименьший – 9 × 6 × 5 мм. Для всех характерны сильная сработанность боковых плоскостей.

Шлифованные топорики-тесла – четыре целых, три больших обломка и две заготовки. Все из серозеленого сланца. Заготовки более крупные – шири-

Рис. 9. Наконечники стрел.

ной 26–35 мм и длиной 40–70 мм, будущая форма изделий сформирована крупными снятиями. Готовые топорики небольших размеров (длиной ок. 50 мм), трапециевидной формы, линзовидные в сечении. Зашлифованы все грани изделий, в некоторых случаях боковые кромки подработаны крупной ретушью. Кроме того, в количестве 38 экз. найдены сколы с поверхности топоров.

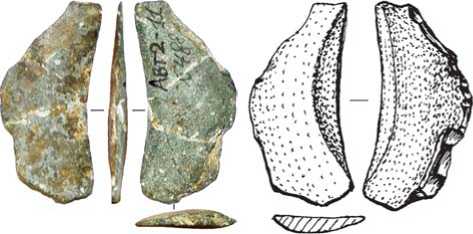

Шлифованный нож (рис. 10). Представлен фрагментом лезвия шириной 17 мм. Лезвие вогнутое, оформлено двухсторонней шлифовкой. Многочисленные аналоги орудия известны в комплексах неолита и эпохи ранней бронзы Западной Сибири, функционально связаны с деревообработкой [Кунгурова, 1993].

Предметы, не образующие серии. Каменный отбойник . Конусовидное в плане орудие, длина до 108 мм, размеры рабочей поверхности 51 × 42 мм.

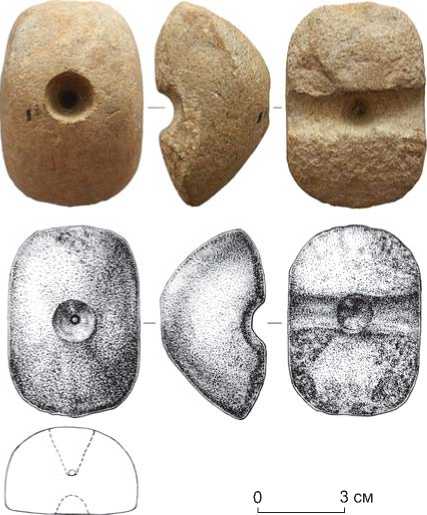

Фрагмент перфорированного диска (рис. 11). Изначально диск имел уплощенную форму и отверстие диаметром 15 мм. В центре фрагмента не завершено биконическое сверление другого отверстия. По всей видимости, после поломки диск пытались повторно использовать. Аналогичное изделие найдено в полной сохранности на одном из памятников артынско-го типа в Среднем Прииртышье – поселении Усть-Тара XXXIII, что свидетельствует о типичности данной категории предметов для артынских комплексов. Перфорированные диски широко распространены во времени (мезолит – ранний железный век) на всем евразийском пространстве. В хронологическом и территориальном отношении наиболее близкими аналогами являются диски ботайской культуры [Зайберт, 2011, с. 238–239].

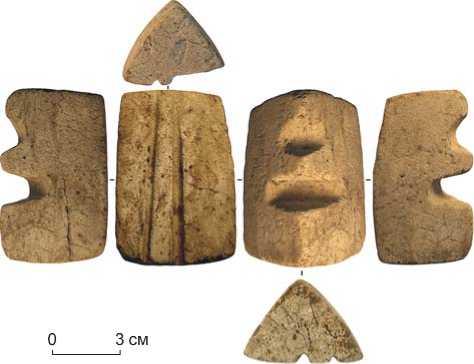

Абразив-«утюжок» (рис. 12). Предмет представляет собой треугольный в сечении брусок размерами 69 × 51 × 35 мм. На нижней, «базовой» плоскости у него две узкие продольные выемки шириной 4–6 мм, глубиной до 4 мм, а в верхней части две перпендикулярные этой плоскости выемки шириной 13–17 мм, глубиной до 12 мм. На трех сторонах предмета имеется прочерченный узор из параллельных волнистых линий, который может содержать смысловую отсылку к основному орнаментальному мотиву артынской керамики и тем самым подчеркивать культурное тождество с ней. «Утюжки», как своеобразный тип изделий, встречаются во многих культурах неолита и эпохи ранней бронзы Евразии [Усачева, 2006], а в боборы-кинских жилищах юго-западной группы поселения Автодром-2 обнаружены два целых керамических «утюжка» и несколько фрагментов от подобных изделий [Бобров, Марочкин, Юракова, 2012].

В целом индустрия характеризуется преобладанием техники расщепления, но с устойчивой традицией использования шлифовки для определенных катего-

0 3 cм

Рис. 10. Шлифованный сланцевый нож.

3 cм

Рис. 11. Фрагмент перфорированного диска.

Рис. 12. «Утюжок».

рий орудий (проколки, топоры, ножи). Можно говорить о выраженном сходстве, если не идентичности с каменными с ериями неолитических комплексов Усть-Тарского археологического микрорайона [Иващенко, Толпеко, 2006].

Хронология артынской культуры и ее место в позднем неолите Западной Сибири

Первоначально артынский тип керамики был атрибутирован как принадлежащий к кокуйскому этапу среднеиртышской неолитической культуры и датирован IV тыс. до н.э. (по аналогии с козловской стадией зауральского неолита) [Генинг и др., 1970, с. 15–17]. Позднее А.И. Петров в рамках концепции екатерининской культуры отнес его к артынскому энеолитическо-му этапу (вторая половина III – начало II тыс. до н.э.) [1986, с. 6]. Эта концепция играла определяющую роль в изучении неолита и эпохи раннего металла Среднего Прииртышья и Барабы как минимум до конца 1990-х гг. и в т.ч. повлияла на первоначальную атрибуцию жилища 14 поселения Автодром-2 [Моло-дин и др., 1998].

Во второй половине 2000-х гг. В.В. Бобровым и омскими археологами была обоснована принадлежность поселений с артынской керамикой к неолиту – в рамках I усть-тарского комплекса [Иващенко, Толпеко, 2006] или собственно артынской культуры [Бобров, 2008]. По данным радиоуглеродного датирования материалов поселения Серебрянка-1 I усть-тарский комплекс (Среднее Прииртышье) относится ко второй половине V – первой половине IV тыс. до н.э. [Иващенко, Толпе-ко, 2006, с. 89–91]. Для артынской керамики с поселения Автодром-2 абсолютные даты первоначально были определены методом термолюминесцентного анализа: 6 500 ± 190, 6 400 ± 190, и 6 600 ± 200 л.н. [Комарова, 2010], т.е. в пределах середины V тыс. до н.э. Позже в Изотопном центре кафедры геологии и геоэкологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) получена серия новых дат (табл. 2).

Интервал между ранней и поздней датой составляет более тысячи лет. Тем не менее можно выделить две группы дат по образцам из слоя и жилища 4 (конец VI – середина V тыс. до н.э.) и из жилищ 15, 18 (вторая половина V – начало IV тыс. до н.э.). Отметим, что идентичный разброс значений зафиксирован для некоторых культур неолита и эпохи раннего металла Западной Сибири, например, для быстрин-ской (Сургутское Приобье) [Поселение..., 2006, с. 61] или усть-тартасской (Барабинская лесостепь) [Марченко, 2009]. Очевидна необходимость дальнейшего накопления дат, а на данном этапе целесообразно использовать усредненные значения и датировать бытование артынского комплекса поселения Автодром-2 и артынской культуры в целом серединой – второй половиной V тыс. до н.э.

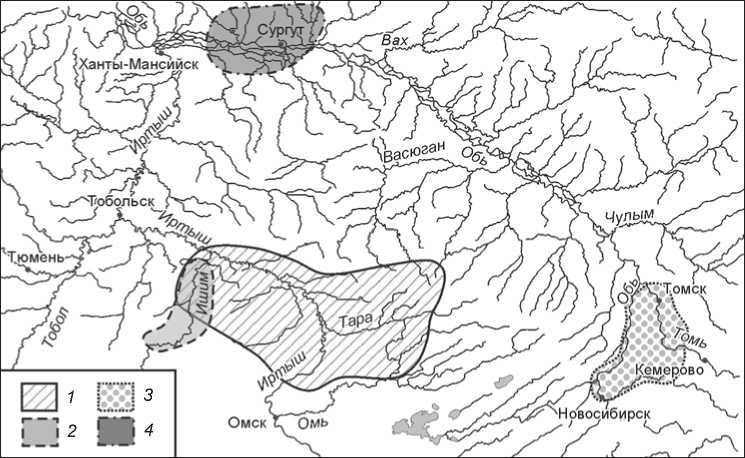

Основной круг памятников с артынской керамикой включает поселения Кокуй I, Пахомовская пристань III, Бичили I, Боровлянка II, Серебрянка-1, Усть-Тара XXVIII, Тух-Сигат IV, Нижняя Тунуска II, Старый Тартас-5, Артынская стоянка, Усть-Тара IV, Усть-Тара XXXIII, Автодром-2. Причем последние четыре демонстрируют «чистые» комплексы. Это позволяет очертить ареал культуры, охватывающий лесные районы Прииртышья, северо-запад Барабинской лесостепи и частично территорию Васюганья (рис. 13). Небезынтересна идея о принадлежности к этой культуре таких поздненеолитических могильников, как Протока и Венгерово-2А, где в сопроводительном инвентаре присутствует керамика, близкая артынской по морфологии и особенностям орнаментации [По-лосьмак, Чикишева, Балуева, 1989, рис. 7, б ; 9; Моло-дин и др., 2012, рис. 2, 1 ]. Но она требует разработки и дополнительных фактов.

В.И. Молодин и другие новосибирские специалисты считают, что могильники Протока и Венгеро-во-2А составляют «наиболее восточный – юго-восточный вариант северной неолитической провинции, охватывающей территорию таежной зоны Евразии» [Молодин и др., 2014, с. 306]. Основанием для такого вывода являются сходство керамики быстринской культуры Сургутского Приобья и посуды из поздненеолитических могильников Барабы, а также общая

Таблица 2. Результаты радиоуглеродного датирования артынской керамики с поселения Автодром-2

|

Образец |

Место залегания |

Дата |

|

|

14С, л.н. |

Калиброванная (2σ), гг. до н.э. |

||

|

SPb_1276 |

Межжилищное пространство |

5 914 ± 150 |

5208–4485 |

|

SPb_1279 |

Жилище 4, скопление in situ |

5 795 ± 100 |

4857–4447 |

|

SPb_1281 |

Жилище 18 |

5 350 ± 100 |

4358–3971 |

|

SPb_1282 |

Жилище 15, скопление in situ |

5 342 ± 100 |

4353–3970 |

Рис. 13. Ареалы поселений артынской культуры ( 1 ) и памятников синстадиальных культурных образований – кокуйских ( 2 ), кипринско-ирбинских ( 3 ), быстринских ( 4 ).

для жилищ этой культуры и барабинских погребальных сооружений особенность – обнесение рвом [Мо-лодин и др., 2012, с. 121; 2014, с. 303]. Авторы допускают «присутствие в местной автохтонной среде лесостепного неолита (гребенчато-ямочного или ар-тынского) северных мигрантов» [Молодин и др., 2012, с. 121]. При этом подчеркивают доказанную принадлежность погребенных к автохтонной для Западной Сибири гаплогруппе А10, в неолите связанной с представителями «северной евразийской антропологической формации» [Молодин и др., 2014, с. 303].

Концепции новосибирских коллег близка позиция Л.Л. Косинской, которая определяет круг аналогий северным быстринским комплексам, входящим, по ее мнению, в состав урало-западносибирской культурной общности эпохи неолита [Поселение…, 2006, с. 64]. Кроме комплексов с остродонной керамикой таежной зоны Западной Сибири и лесного Зауралья, она выделяет памятники кокуйского типа Нижнего Приишимья, материалы Усть-Тарского микрорайона и завьяловские Верхнего Приобья, а в плане морфологии отмечает сходство даже с неолитической посудой Горного Алтая [Там же, с. 63]. Однако Л.Л. Косинская считает необходимым искать истоки быстринской керамической традиции в южно-лесном и лесостепном Обь-Иртышье [Там же, с. 64].

По нашему мнению, материалы артынских поселений по ряду признаков близки быстринским: одиночные крупные жилища с обваловкой и ровиками (Усть-Тарский археологический микрорайон), орнаментированные керамические абразивы, общая специфика керамиче ской традиции, выраженная

(по удачному определению Л.Л. Косинской) в венчиках без наплыва, простых волнистых узорах, композициях из сгруппированных ямок и невыраженности орнаментального геометризма [Там же, с. 63]. Однако круг специфичных черт лесостепных поселений также определяется достаточно четко: наличие легких полуземлянок, преобладание в каменной индустрии техники расщепления над шлифованием, доминирование отступающе-накольчато-прочерченного орнамента на керамике. Учитывая отно сительную синхронность быстринских и артынских комплексов в рамках первой половины – середины V тыс. до н.э., можно предполагать как их возникновение на базе одного или нескольких общих субстратов, так и контакты отдельных групп населения на стадии существования самостоятельных культур.

Отдельного внимания требует проблема соотношения артынских памятников с поселениями, которые В.А. Зах относит к выделенной им кокуйской культуре [2006; 2009, с. 195]. Керамическую традицию этой культуры он определяет как «отступающе-накольчато-гребенчатую» и считает ее наряду с екатерининской «ядром формирования гребенчато-ямочной общности в пределах Ишимо-Иртышья» [2009, с. 196]. Устанавливая восточную границу ареала кокуйской культуры, В.А. Зах отнес к ней Автодром-2 и памятники Усть-Тарского микрорайона. Аргументация построена на материалах поселения Серебрянка-1, содержащих керамику со «смешанным» типом орнаментации. Но экстраполяция этих наблюдений на широкий круг памятников требует критической оценки. Такая керамика отмечена на поселениях Приишимья Кокуй-1

(жилище II), Серебрянка-1, Боровлянка-1, Тюляшов Бор-2 [Там же]. Несмотря на некоторую орнаментально-морфологическую близость артынской и собственно кокуйской посуды, последняя отличается наличием закрытых банок, формой венчика («ушки»), манерой более плотного нанесения накольчатых узоров, большей долей оттисков гребенчатого штампа. В целом можно говорить о более сложной орнаментальной композиции, сближающей ее с «гребенчатой» керамикой позднего неолита Зауралья. Есть отличия и в технике домостроительства: котлованы кокуйских жилищ прямоугольной формы, иногда двухкамерные, с выходами-коридорами [Там же]. Для дальнейшего обсуждения проблемы предлагаем пока разграничить артынские и собственно кокуйские памятники.

Наконец, следует отметить очень близкие аналогии артынской керамике в материалах поселений, расположенных далеко на юге и востоке от барабин-ско-иртышского ядра культуры. В Верхнем Приобье это комплексы Родникового, Крохалевки-4 и -32, Ордынского-1, относимые В.А. Захом к одному временному пласту с ирбинскими [2003, рис. 42]. Относительно недавно схожая керамика зафиксирована в Кулундинской степи на поселении Новоильинка III, датированном энеолитом [Кирюшин, 2015, рис. 2, 3]. К.Ю. Кирюшин отмечает определенное ее сходство с материалами могильника Венгерово-2А, справедливо указывая и на ряд отличий, в частности в роли ямок в орнаментальной композиции [Там же, с. 37]. К сожалению, вне его внимания остались многочисленные поселенческие комплексы, в т.ч. и упоминаемые в данной статье, с большим количеством сходных черт. Не исключено, что эти находки отражают возможные направления культурных связей артын-ского населения.

Заключение

Несмотря на слабую изученность неолита Западной Сибири, результаты исследований последних двух десятилетий выводят на новый уровень понимание историко-культурных процессов в раннем голоцене. В частности, можно говорить о сложном, многофакторном процессе культурогенеза уже в развитом и позднем неолите, когда в Западной Сибири происходило формирование нескольких общностей с доминированием той или иной керамической традиции. Накопление эмпириче ского материала непрерывно ведет к выделению в рамках этих общностей новых типов памятников и культур, зачастую без четких типологических разграничений [Поселение..., 2006, с. 59]. В случае с артынскими древностями критерии все-таки достаточны для определения культурной идентичности – это территориальная группировка па- мятников с типологически однородным набором признаков в керамическом производстве, каменной индустрии и домостроении.

Формирование и бытование артынской культуры, по всей видимости, зависели не только от процессов внутреннего развития, но и от активного взаимодействия с другими общностями, что проявляется в многочисленных случаях типологического сходства отдельных элементов. Субъектами такого взаимодействия могли быть как неолитические популяции, так и первые группы периода раннего металла (носители усть-тартасских традиций и культур с гребенчато-ямочной керамикой). Их ареалы и хронология частично совпадают, что говорит о возможном сосуществовании. Это вписывается в логику концепции В.И. Молодина о миграционном происхождении местных общностей эпохи раннего металла [1977, 2001]. Артынскую культуру в таком случае следует рассматривать как поздненеолитический этап бытования автохтонной приобско-иртышской культурной общности и ее местный, прииртышско-барабинский вариант [Бобров, Марочкин, 2012, с. 71].

Список литературы Поселение артынской культуры автодром-2 -памятник позднего неолита в Барабинской лесостепи

- Бобров В.В. К проблеме культурной принадлежности поздненеолитического комплекса поселения Автодром-2 // Окно в неведомый мир. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. - С. 110-113.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г. Комплекс позднего неолита на поселении Автодром 2 в Центральной Барабе // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. - Т. XIV. - С. 15-20.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г. Артынская культура // Тр. III (XIX) Всерос. археол. съезда. - СПб.; М.; Вел. Новгород, 2011а. - Т. 1. - С. 106-108.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г. Хроностратиграфия неолитических комплексов поселения Автодром-2 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011б. - Т. XVII. - С. 14-19.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г. Неолит Барабы // Материалы научной сессии Института экологии человека СО РАН 2012 года. - Кемерово, 2012. - Вып. 4. - С. 63-73.