Поселение Кажо (Тибет, КНР) и проблема становления производящего хозяйства в условиях высокогорья

Автор: Комиссаров С.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализирована проблема, которая стала предметом для обсуждения в историографии, связанной со становлением и развитием производящего хозяйства в условиях тибетского высокогорья. Ряд авторов, основываясь на палеоклиматических реконструкциях, высказали мнение о том, что после окончания голоценового оптимума примерно в 2 000 г. до н.э. возделывание проса неолитическими горцами стало невозможно, поскольку для просяных культур не хватало теплых дней для полной вегетации. В качестве примера берется поселение Кажо, расположенное на высоте 3 100 м. Находка там карбонизированных зерен могара Setaria italica объясняется торговыми контактами с жителями долин, у которых зерновые выменивались на продукты охоты и, возможно, собирательства. Соответственно, оспаривается также наличие свиноводства и контактов с неолитическими культурами верховьев Хуанхэ, откуда, по мнению многих ученых, и было привнесено в Восточный Тибет производящее хозяйство. Однако при этом не учитывается общий культурный контекст на поселении Кажо, где представлены стационарные жилища, в т.ч. 2-этажные и с каменной кладкой, а также склады и мощенная дорога. Кроме того, значительное место в инвентаре занимают жатвенные ножи, полностью идентичные тем, которые появились в Центральной равнине еще в эпоху Яншао и предназначались для уборки именно просяных культур. И, главное, культура Кажо имеет продолжение на стоянке Сяоэньда, также высокогорной, но уже бесспорно земледельческой, поскольку она связана не только с культурой Цицзя, обладавшей развитым аграрным хозяйством, но и с прототибетской культурой Цюйгун эпохи палеометалла.

Поселение кажо, сяоэньда, тибет, высокогорье, культивирование проса, культурные связи, прототибетцы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146700

IDR: 145146700 | УДК: 903.42(1-925.35) | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0647-0651

Текст научной статьи Поселение Кажо (Тибет, КНР) и проблема становления производящего хозяйства в условиях высокогорья

Культура Кажо является наиболее ранней, а, по сути, пока единственной хорошо изученной культурой на территории Тибетского нагорья, которую можно уверенно характеризовать как неолитическую. Китайские исследователи относят ряд памятников без керамики и шлифованных орудий, найденных преимущественно в северных и восточных районах Тибета, к раннему неолиту, однако эта атрибуция никак не доказана.

Культура получила название по базовому памятнику – поселению Кажо (в отечественной литературе известное также под тибетским наименованием Каруй [Кычанов, Мельниченко, 2005, с. 13]), обнаруженного в горной долине на западном берегу реки Ланьцанцзян (Меконг), на высоте 3 100 м над ур. м., в 12 км к юго-западу от уездного центра Чамдо (Тибетский автономный район, Китай). Памятник был открыт в 1977 г. и раскопан в течение последующих двух лет под руководством таких известных китайских археологов как Ши Синбан и Тун Эньчжэн. Подробный отчет о раскопках был опубликован через шесть лет [Чанду кажо, 1985], и с тех пор сколько-нибудь масштабные полевые работы на памятнике не проводились; ряд эпизодов дообследования па-

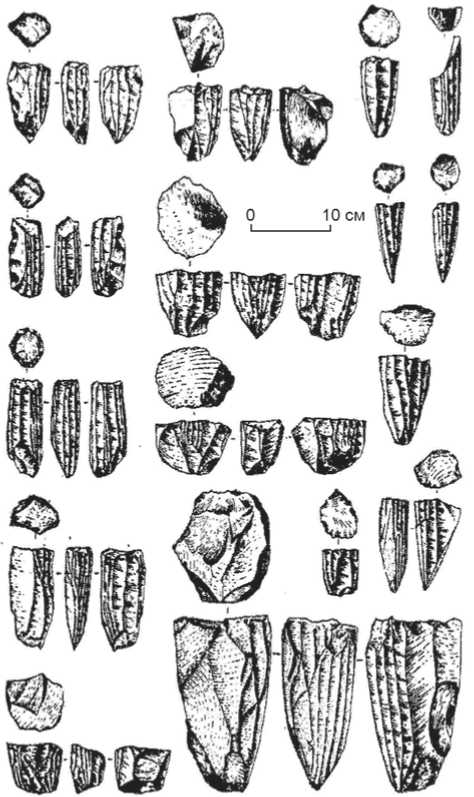

Рис. 1. Торцовые нуклеусы (по: [Чанду кажо, 1985, с. 87]).

мятника уже в текущем столетии был связан с работами по его музеефицированию* и, насколько нам известно, о каких-либо существенных открытиях не сообщалось. Однако к его материалам постоянно обращаются как при создании обобщающих работ по археологии, а также истории и культуре Тибета (см., напр.: [Цзэн Гоцин, 2004, с. 4]), так и для получения дополнительной информации за счет применения новых подходов и технологий [Хоу Шичжун, 2007]. Поэтому мониторинг публикаций, посвященных поселению Кажо и эпонимной культуре, сохраняет свою научную актуальность.

Основные характеристики памятника были представлены в отечественной литературе [Мартынов, 2006; Кычанов, Мартынов, Комиссаров, 2016], что избавляет нас от их подробного изложения и позволяет ограничиться лишь краткой экспозицией находок с привлечением новых материалов.

Стратиграфически на памятнике выделяются ранний (с двумя этапами) и поздний периоды. Согласно данным спорово-пыльцевого анализа, ранний этап был относительно теплым и сухим, а поздний – более прохладным; судя по концентрации строительных остатков и остеологического материала, наибольшая активность населения приходилась на средний этап. Хронология для культуры Кажо в целом, основанная на серии из 41 радиоуглеродной даты, с учетом калибровки охватывает период с конца IV тыс. до начала II тыс. до н.э.: 3 380–3 296 л. до н.э. для раннего этапа, 3 030–2 850 л. до н.э. для среднего и 2 580–2 450 л. до н.э. – для позднего этапа [Чжунго каогусюэ, 2010, с. 725, табл. 2–45 на с. 845–847].

В ходе раскопок выявлено 31 строение: на раннем этапе это в основном округлые полуземлянки (площадь от 10 до 25 м2), далее – прямоугольные в плане наземные дома (площадь от 20–30 до 70 м2) каркасно-столбовой конструкции, стены из смеси глины с травой, некоторые здания, возможно, 2-этажные. На позднем этапе отмечена каменная кладка в нижней части стен, отмечены круглые каменные выкладки (возможно, жертвенники); также камнем вымощены раскопанные участки дороги. В двух случаях (жилище и склад) зафиксированы деревянные стены, предположительно срубной конструкции [Сицзан..., 1991; Цзян Даоюань, 1982; Цай Мяо, 2011].

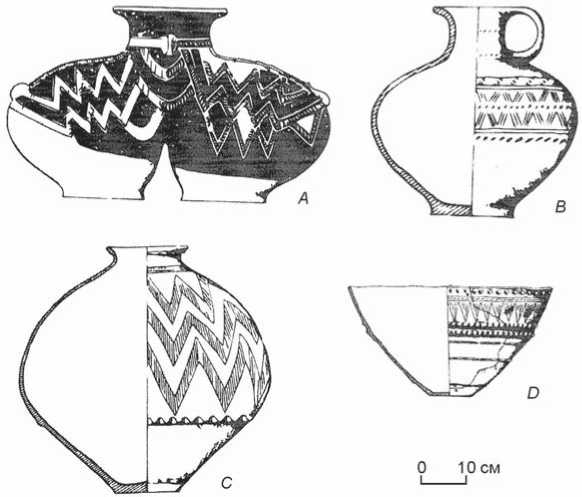

В инвентаре преобладают оббитые изделия из целых или расколотых галек (рубящие орудия, заступы, мотыги); привлекает внимание немалое число торцовых нуклеусов и снятых с них пластин (рис. 1), а также некоторое количество тщательно отретушированных микролитов (скребки, резцы, проколки); представле- ны также шлифованные заступы, жатвенные ножи, наконечники стрел. Использование торцовой техники снятия связывается с тем, что в становлении Кажо участвовали носители культуры Линьчжи, распространенной на севере Тибетского нагорья и, вероятно, производной от культуры Шиюй. В то же время сочетание различных способов обработки камня характерно для культур каменного века Восточной и Юго-Восточной Азии, соотносимых с хоабиньской традицией. Найдены также костяные основы для вкладышевых орудий, иглы и др.; бусы и подвески из мрамора, агата, раковин. Керамика лепная, хорошо выделанная, с высокой температурой обжига; характерны имеющие маленькое плоское дно миски с широким открытым устьем, вазы с раздутым туловом и кувшины с выделенным горлом; орнамент – прочерченные, реже штампованные ломаные линии, ромбы, заштрихованные треугольники; немного расписных сосудов с геометрическим орнаментом черного цвета (рис. 2).

По мнению большинства китайских исследователей, в основе хозяйства у населения памятника лежало земледелие (возделывали могар и просо, карбонизированные зерна которых нашли на поселении [Фу Дасюн, 2001, с. 67]), а также животноводство (найдено некоторое количество костей до-местицированной свиньи)). При этом большую роль продолжала играть охота (судя по найденным костям благородного и водяного оленя, косули, горала, серау, тибетского дзе-рена, мунтжака, сурка, гуся, причем значительная часть костяков принадлежала детенышам [Ши Инпин, 1994, с. 87]). Заступы, ножи, орнамент керамики сходны с культурами Мацзяяо, Мачан, Баньшань в верховьях Хуанхэ, откуда, вероятно, было заимствовано просоводство [Хоу Шичжун, 2001]. Поскольку эти культуры связывают с предками племен цян и ди китайских летописей, то для носителей Кажо можно говорить о протоцянском влиянии или компоненте.

Однако недавно американские исследователи [d’Alpoim Guedes, 2015; d’Alpoim Guedes, Aldenderfer, 2020], исходя из реконструкций древнего климата, усомнились в том, что население Кажо знало производящее хозяйство, поскольку после окончания голоценового климатического оптимума примерно в 2 000 г. до н.э. наступившее похолодание сократило период относительно теплых дней, необходимых для созревания проса. Соответственно, найденное там зер-

Рис. 2. Керамика из поселения Кажо.

A – двойная ваза; B – кувшин; C – декорированная ваза; D – чаша (по: [Чанду кажо, 1985, рис. 66, 6 , 65, 7 , 67, 16 ]).

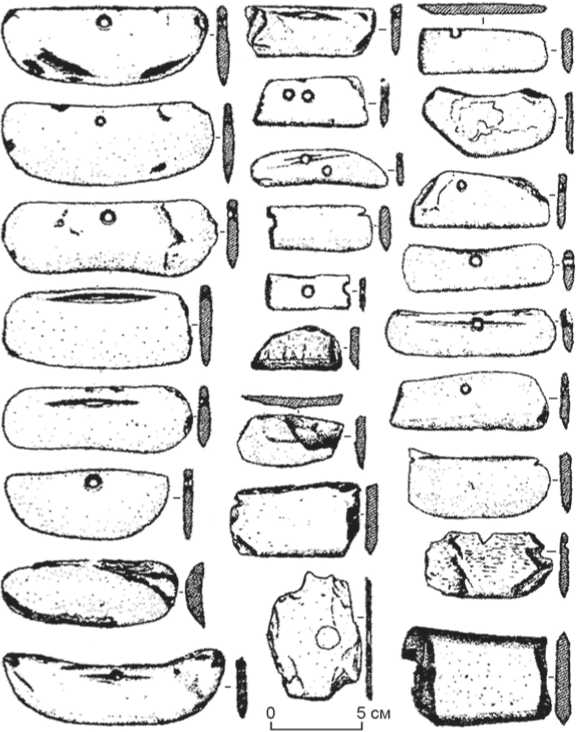

Рис. 3. Жатвенные ножи (по: [Чанду кажо, 1985, с. 107]).

но могло вымениваться у жителей более низких (и теплых) равнин на продукты собирательства и охоты. Под сомнение поставлены также наличие скотоводства (там действительно небольшой остеологический материал) и, главное, прямые контакты с культурами верховьев Желтой реки (Хуанхэ), откуда могла быть заимствована агрокультура. На наш взгляд, такое предположение, хотя и апеллирует к результатам современно обставленного палеоклиматического анализа, мало согласуется с развитым обликом памятника. Теоретически охотники и собиратели могли жить в стационарных поселках, но такие элементы как каменная кладка, 2-этажное строение и мощенная дорога плохо согласуются с имеющимися этнографическими данными о жизни подобных сообществ. Большой набор жатвенных ножей (рис. 3), которые использовались в долине Хуанхэ именно для уборки проса от эпохи неолита и вплоть до XX в. (как это прекрасно показал Ю.Г. Андерсон в книге «Дети Желтой земли»), теоретически мог применяться для срезания дикоросов. Однако тогда возникает вопрос, почему похолодание оказалось критическим для окультуренных просяных культур, но не затронуло дикорастущие, наличие которых еще следует доказать. Жатвенные ножи могли использоваться на покосе для заготовки зеленых кормов или сена – но для чего, если отсутствовало животноводство? Поэтому предложенную гипотезу американских коллег следует считать слишком радикальной.

Против нее выступили также китайские ученые, которые настаивали на непрерывности земледельческих традиций в Кажо (см., напр.: [Lü, 2016, p. 13– 14]). В качестве примера прососеяния в условиях относительного высокогорья приводился неолитический (не позднее 5 500 л.н.) памятник Цзянсигоу-2 в Цинхае на высоте 3 310 м над ур. м., где найдена керамика яншаоско-мацзяяоского облика и свидетельства выращивания проса (см. [Hein, 2018?]).

В то же время отмеченное похолодание, вероятно, действительно угнетающе подействовало на земледелие, поскольку на позднем этапе количество сельскохозяйственных орудий заметно снижается, хотя, с другой стороны, отмечаются находки зерен пшеницы (более хладостойкой). В дальнейшем именно освоение пшеницы и, особенно, ячменя способствовало продвижению аграрно-животноводческого производства за отметку 4 000 м над ур. м. Важно отметить, что культура Кажо имела продолжение на поселении Сяоэньда, обнаруженного в 1980 г. в 5 км к северу от г. Чамдо, на восточном берегу реки Эмчу. Оно также расположено в высокогорье, на высоте 3 363 м (по другим данным – 3 140 м) над ур. м. В 1986 г. там проведена разведка и вскрыта площадь 60 м2, на которой выявлено три жилища, одна хозяйственная яма, пять печей для обжига керамики, а также захоронение с каменной обкладкой [Чэнь Цзяньбинь, 1990]. В каменном инвентаре есть микролиты (19,6 %) и шлифованные орудия (6 %), но преобладают оббитые вещи.

Керамика соответствует находкам в Кажо; предварительная дата по селения 3 700 л.н.*. В керамике и в устройстве единственного погребения отмечаются аналогии с культурой бронзового века Цицзя на Гань-су-Цинхайском плато. Через Сяоэньда прослеживается воздействие культуры Кажо на развитие культуры Цюйгун в Центральном Тибете, относимой к эпохе па-леометалла и связываемой с формированием древних тибетцев [Комиссаров, Мартынов, 2009].

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0004 «Многообразие и преемственность в развитии культур в эпохи камня, палеометалла и Средневековья в дальневосточном и тихоокеанском регионах Евразии».

Список литературы Поселение Кажо (Тибет, КНР) и проблема становления производящего хозяйства в условиях высокогорья

- Комиссаров С.А., Мартынов П.В. Культура цюйгун в Центральном Тибете // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2009. - Т. 8, вып. 4: Востоковедение. - С. 32-38. EDN: KWCPLJ

- Кычанов Е.И., Мельниченко Б.Н. История Тибета с древнейших времен до наших дней. М.: Вост. лит., 2005. - 351 с. EDN: WAKGEH

- Кычанов Е.И., Мартынов П.В., Комиссаров С. А. Неолит областей за пределами исторического региона: Тибет // История Китая с древнейших времен до начала XXI века. - М.: Наука; Вост. лит., 2016. - Т. 1. Древнейшая и древняя история (по археологическим данным). От палеолита до V в. до н.э. - С. 328-332.

- Мартынов П.В. Неолитическая культура кажо в Восточном Тибете // Вестн. Клио: [сб. науч. ст.]. - Новосибирск: РИЦ НГУ, 2006. - Т. 2. - С. 140-148. - (Тр. гум. ф-та. Сер. 2: Сб. науч. тр.).

- Сицзан каогу даган (Основное содержание археологии Тибета / под ред. Хоу Шичжу) - Лхаса: Сицзан жэньминь чубаньшэ, 1991. - 179 с. (на кит. яз.).