Поселение Шеломок V - новый памятник позднего средневековья в Нижнем Притомье

Автор: Барсуков Е.В., Девяшин М.М., Идимешев А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам рекогносцировочных исследований на выявленном в 2019 г. поселении Шеломок V Памятник расположен на правобережье р. Томь в урочище Шеломок, известном в археологии Сибири с конца XIX в. Он занимает площадку надпойменной псевдотеррасы общей площадью 1 360 м2. Высота псевдотеррасы относительно уровня поймы достигает 5 м. Памятник характеризуется отсутствием выраженных в рельефе объектов. На поселении проведены шурфовочныеработы, зафиксирован мощный культурный слой, получена коллекция находок: фрагменты керамических сосудов, осколки камня, кости животных. Керамический комплекс позволил датировать Шеломок V поздним Средневековьем (XVI-XVII вв.). Проведено видовое определение остеологических материалов, принадлежавших лосю, крупному рогатому скоту, волку (или крупной собаке), бобру, лошади, кабану. Одна кость принадлежала птице. Абсолютные аналогии керамики поселения отмечены в материалах расположенного рядом городища Шеломок I. Вероятнее всего, селище существовало синхронно городищу, составляло с ним единый поселенческий комплекс. Возможность подтопления занятой поселением Шеломок Vпсевдотеррасы предполагает его сезонное функционирование. По сведениям письменных источников XVII в., в районе расположения памятника проживала группа томских татар, возглавляемых князьцом Басандаем. С большой долей вероятности, с этим населением связаны расположенные в урочище Шеломок позднесредневековые памятники. Перспектива дальнейшего изучения поселения Шеломок Vобусловлена его однослойностью, что для поселенческих памятников XVI-XVII вв. на данной территории является редкостью. Исследования на поселении Шеломок Vпозволят получить «стерильный» позднесредневековый керамический комплекс, необходимый для решения актуальных проблем этого периода.

Нижнее притомье, позднее средневековье, археологический памятник, селище, урочище шеломок, керамика, остеологические материалы, томские татары

Короткий адрес: https://sciup.org/145146680

IDR: 145146680 | УДК: 902.21 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0491-0495

Текст научной статьи Поселение Шеломок V - новый памятник позднего средневековья в Нижнем Притомье

Систематические археологические исследования в Нижнем Притомье разворачиваются в последней четверти XIX в. Так сложилось, что изученные в этот период объекты в подавляющем большинстве были представлены разнотипными памятниками позднего Средневековья (городище Тоянов городок, Черемошниковское поселение, курганные могильники – Тохтамышевский, Тоянов городок, Чернильщи-ковский и др.) [Ожередов, Яковлев, 1993, с. 102–141]. К настоящему моменту, почти за полуторавековой период археологических изысканий, в Нижнем Притомье было открыто и исследовано раскопками несколько десятков памятников, содержащих материалы этого периода. В качестве объектов исследований выступали как могильники, изученные в отношении позднего Средневековья достаточно хорошо, так и поселенческие памятники, среди которых раскопки проводились преимущественно на городищах [Плетнева, 1990]. Несмотря на это, необходимо обратить внимание на одну особенность, а именно, явный дефицит «однослойных» поселенческих памятников XVI–XVII вв. Большинство изученных раскопками объектов характеризуется разновременными материалами, включающими также и позднесредневековый пласт. Во многом именно эта деталь обусловила дискуссионный характер некоторых концептуальных положений позднесредневековой археологии Нижнего Притомья. Одна из актуальнейших проблем связана с керамиче ским комплексом этого периода. На сегодняшний день не разработана типология керамики, не определены четкие хронологические границы ее бытования, а также вопрос происхождения и др. Вполне естественно, что одним из необходимых условий для разрешения обозначенных проблем является наличие репрезентативного и хронологически «стерильного» керамического комплекса. В связи с этим особую актуальность приобретает выявление закрытых позднесредневековых комплексов или однослойных поселенческих памятников, т.к. на этой территории в материалах могильников XVI–XVII вв. керамика встречается редко.

В 2019 г. в ходе археологической разведки под руководством А.А. Идимешева было выявлено поселение Шеломок V, которое по результатам шурфовоч-ных работ было датировано поздним Средневековьем

[Идимешев и др., 2021]. Памятник располагается на правом берегу р. Томи, южнее Томска, между поселками Аникино и Коларово, в урочище с местным названием «Шеломок». Это место получило свое название благодаря расположенному здесь высокому останцу, который главенствует над окружающей местностью. В «Словаре русских старожильческих говоров Средней Оби» слово «шеломок» приводится в значении «холм, курган» [Словарь…, 1975, с. 276]. Четких границ урочище не имеет, местное население подразумевает под этим названием примыкающий к останцу фрагмент террасы р. Томь, включающий площадку, кромку, склоны, эрозионные ступени и разноуровневые останцы. В настоящее время урочище оказывается зажатым между руслом протоки Зырянская и трассой Томск – Ярское.

По сведениям Г.В. Трухина [1960, с. 1], кроме русского наименования у останца имелось и татарское – «Яны-злы», исследователь переводит этот топоним на русский язык как «одинокий». Жители расположенного рядом с. Коларово в первой половине XX в. считали урочище Шеломок «нечистым», по их рассказам, расположенные здесь сенокосные угодья стали использоваться только в 1940-е гг. [Трухин, 1949, с. 144].

В археологии Сибири урочище известно с конца XIX в., благодаря городищу, расположенному на вершине останца и получившему в связи с этим название Шеломок [Барсуков, Березовская, 2013, с. 89–90]. Материалы памятника были впервые введены в научный оборот в 1888 г., когда небольшая коллекция керамики была опубликована в Каталоге музея Томского государственного университета [Флоринский, 1888, с. 49]. К настоящему моменту в урочище открыто около десятка памятников, часть из которых неоднократно исследовалась раскопками, а некоторые получили широкую известность в археологии Сибири, например, поселение Шеломок II.

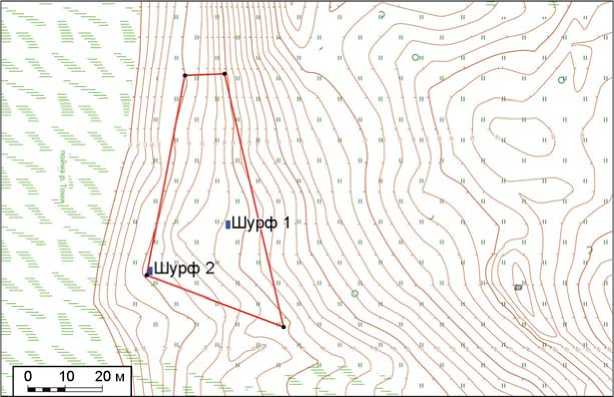

В пределах урочища поселение Шеломок V располагается на площадке надпойменной псевдотеррасы нижней части правобережного коренного макросклона долины р. Томи, где занимает незначительный по размерам участок площадью 1 360 м2. Эта площадка имеет подтреугольную форму, фиксируется постепенное понижение гипсометрических отметок от основания к краю (рис. 1). По результатам рекогносцировоч- ных шурфовочных работ установлено, что культурный слой памятника фиксируется по всей ее площади. Высота ступени относительно уровня поймы достигает 5 м. В межень кратчайшее расстояние от границы памятника до уреза воды р. Томи составляет 60 м. Особенностью поселения является то, что в пределах занимаемой им ступени выраженных в рельефе объектов не зафиксировано. По этой причине памятник долгое время оставался неизвестным, и это несмотря на более чем вековую историю исследования урочища и неоднократные раскопоч-ные работы на расположенных здесь археологических объектах. В 2019 г. культурный слой поселения был выявлен, отчасти, случайно. Это случилось при проведении работ по определению границ находящегося в непосредственной близости могильника Шеломок I [Рагимханова, 2022]. В одном из шурфов, заложенных для этой цели на площадке псевдотеррасы, был зафиксирован мощный культурный слой, достигающий 1 м и содержащий в заполнении многочисленные разнотипные находки.

В результате рекогносцировочных работ была получена коллекция находок общим количеством 125 единиц: керамика, камень (3 осколка), кости. Наиболее массово представлены фрагменты керамических сосудов, насчитывающие в коллекции 78 единиц, большинство из которых не имеет орнамента. Зафиксировано только 26 орнаментированных фрагментов, имеющих узор в виде оттисков отступающей круглой палочки, косопоставленного гребенчатого или гладкого штампа, а также их уголка. В коллекции имеется всего лишь два фрагмента верхней части сосуда, у одного из них венчик отколот. У одного из фрагментов венчик незначительно отогнуты наружу, на срезе немного закруглены и имеют орнамент на закраине в виде крупных насечек образующих «ажурный» край. На одном из фрагментов под венчиком имеются каплевидные наколы и ряд наклонных насечек, выполненных гладким штампом (рис. 2).

Меньшим количеством находок представлены остеологические материалы. Всего в рекогносцировочном раскопе было зафиксировано 44 кости. Несмотря на представительный характер позднесредневековых коллекций в фондах музеев, видовые определения остеологических материалов этого периода достаточно скромно представлены в научных публикациях [Плетнева, 1990]. Определение видовой принадлежности костных остатков, полученных с поселения Ше-ломок V, производилось с использованием эталонной коллекции Института экологии растений и животных УрО РАН (Екатеринбург). Среди представленного материала степени сохранности 19 костей оказались

Рис. 1. Топографический план поселения Шеломок V.

достаточной лишь для их идентификации как костей млекопитающих, еще для 18 установлена принадлежность крупному копытному. Оставшиеся кости принадлежали следующим животным: 5 – лосю; 2 – крупному рогатому скоту; 2 – волку или крупной собаке; 2 – бобру; 1 – лошади; 1 – кабану. Всего лишь одна кость определена как птичья. Таким образом, в материалах поселения отмечены как ко сти домашнего скота, так и остеологические материалы диких животных, добытых в результате охоты. Отдельно нужно выделить присутствие кости кабана, т.к. в настоящее время они обитают только в левобережье р. Оби на самом юге Томской обл. и не фиксируются в Нижнем Притомье.

Хронологически показательным в коллекции поселения Шеломок V оказался керамический комплекс, который имеет аналогии в материалах широкого круга позднесредневековых памятников Томского Приобья. Ближайшим археологическим объектом, содержащим аналогичную керамику, является расположенное в нескольких десятках метров городище Шеломок I [Там же]. На городище неоднократно проводились археологические раскопки, по результатам которых была сформирована обширная коллекция, в составе которой имеются позднесредневековые фрагменты керамики тождественные образцам с поселения Ше-ломок V. С большой долей вероятности поселение функционировало синхронно городищу, а его обитатели были с ним связаны. Учитывая особенности геоморфологической приуроченности селища и мощность культурного слоя можно предположить, что его площадка использовалась для проживания на протяжении долгого периода, но только в определенные сезоны года. Размещение долговременных построек на этом участке представляется нецелесообразным из-за возможного подтопления псевдотеррасы весенним половодьем. Возможно, этим объясняется отсутствие визуально выраженных объектов.

Рис. 2. Фрагменты керамических сосудов с поселения Шеломок V.

Позднее Средневековье является периодом появления письменных источников, которые могут быть использованы при историко-культурных интерпретациях археологических материалов. По мнению З.Я. Бояршиновой, нижнее течение р. Томи населяли мелкие разрозненные тюркоязычные группы, известные в русских документах под общим названием «томских татар» или «томских людей», а занимаемая ими территория в грамоте Бориса Годунова (1604 г.) названа «Томской волостью». Она предполагает, что «томским людям принадлежат курганные погребения в «Тояновом городке», Чернильщиково, Тахта-мышево и ряд наземных погребений в Басандайских курганах [Бояршинова, 1950, с. 33]. До прихода русских и основания г. Томска, «томские люди» находились в сфере влияния енисейских киргизов. «Князь Тоян со всеми своими тоянцы» платили им дань, были их «лучшие холопы» [Бахрушин, 1955, с. 180]. Высказывалось мнение и о том, что их территории входили в состав Сибирского ханства в качестве восточной окраины [Левашова, 1950, с. 341]. К югу от города в начале XVII в. обитала одна из групп этого населения, во главе которой стоял князь Басан-дай. После основания Томска Басандай занял антирусскую позицию, подстрекал киргизов и чулымцев к открытым мятежам, призывал захватить Кетский острог и Томский город [Томилов, 1981, с. 184–185]. По некоторым данным, в 1604 г. Басандай со своими татарами и подошедшими киргизами пытался даже напасть на Томск [Томилов, 1981, с. 192]. Заго- вор 1604 г. был раскрыт, однако Басандай был посажен в тюрьму только в 1608 г. при воеводе Василии Волынском [Бояршинова, 1950, с. 79]. В последующий период в послужных списках Томска значатся, по-видимому, его дети, в 1630–1631 гг. упоминаются Сайдугарка Басандаев, Киргизайка Басандаев [Там же, с. 66].

С большой долей вероятности можно предполагать, что земли правобережья р. Томи чуть выше Томска принадлежали татарам Басандая. С именем Ба-сандая связаны топонимы на правобережье, прежде всего, это р. Басандайка. Еще один топоним упоминается в путевом дневнике С.П. Крашенинникова, проследовавшего из Кузнецка в Томск по реке в 30-х гг. XVIII в. Он упоминает Басандаев камень, который по его приблизительному описанию, находится на правом берегу р. Томи, в 5 верстах от устья р. Басандай-ки, приблизительно на 1 версту выше Тахтамышева [Крашенинников, 1966, с. 46–47]. Вероятнее всего, речь идет о расположенных на этом отрезке, так называемых Голубых скалах, входящих в особо охраняемую территорию.

Урочище расположено в непосредственной близости от города, и является популярным местом отдыха жителей города. На сегодняшний день оно нуждается в комплексной охране и регулярном мониторинге не только сохранности объектов культурного наследия, но и природных ландшафтов, являющихся неотъемлемым элементом исторической среды. Научная перспектива изучения поселения Шеломок V обуслов- лена, прежде всего, его однослойностью и возможностью получить «стерильный» позднесредневековый керамический комплекс. Согласно письменным источникам, в начале XVII в. правобережье выше Томска занимали тюркоязычные группы населения, одну из которых в начале XVII в. возглавлял князец Басандай. Вероятнее всего, с этим населением связаны расположенные в урочище Шеломок позднесредневековые памятники.

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0005 «Исследования археологических и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства».

Список литературы Поселение Шеломок V - новый памятник позднего средневековья в Нижнем Притомье

- Барсуков Е.В., Березовская Н.В. Шеломок - 125 лет археологическому изучению // Томск. журн. лингвистических и антропологических исследований. - 2013. - № 2. -С. 89-99. EDN: QZWETX

- Бахрушин С.В. Енисейские киргизы // Бахрушин С.В. Научные труды. - М.: Изд-во АН СССР, 1955. - Т. 3. -С. 176-224.

- Бояршинова З.Я. Население Томского уезда в первой половине XVII века // Тр. Томск. гос. ун-та им. В.В. Куйбышева. - 1950. - Т. 112. - С. 23-211.

- Идимешев А.А., Квасница Ю.К., Зограф А.А., Богайчук Е.А. Археологические разведки в Томской области // Археологические открытия 2019 года. - М., 2021. -С. 416-418.

- Крашенинников С.П. В Сибири. Неопубликованные материалы. - М.; Л.: Наука, 1966. - 241 с.