Посевные площади неосновных сельскохозяйственных культур в хозяйствах крестьян Симбирской губернии в 1891-1915 гг.

Автор: Ульянов Антон Евгеньевич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 20, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению изменения посевов второстепенных по значимости сельскохозяйственных культур в крестьянских хозяйствах Симбирской губернии в конце XIX - начале XX в. Приводятся данные о том, какие культуры пользовались спросом в крестьянской среде, чем это было обусловлено, как с течением времени изменялись их посевы. Указанные сведения выявлены преимущественно на основе анализа официальных статистических данных.

Посевные площади, крестьянское хозяйство, крестьянство, аграрные отношения, сельское хозяйство, крестьянское землевладение

Короткий адрес: https://sciup.org/14937721

IDR: 14937721 | УДК: 93(470.43)“1891/1915”

Текст научной статьи Посевные площади неосновных сельскохозяйственных культур в хозяйствах крестьян Симбирской губернии в 1891-1915 гг.

В рассматриваемое нами время Симбирская губерния представляла собой типичный черноземный регион России, традиционно относимый дореволюционными статистиками к черноземным губерниям [2, с. XV]. Симбирское сельское хозяйство, представленное главным образом хозяйством крестьян, развивалось в достаточно сложных условиях, но, несмотря на это, деревня выращивала довольно разнообразные сельскохозяйственные культуры. Современники отмечали, что в основном это были «малоценные сорта хлебов, наименее вознаграждающие труд» [3]. Объяснялось это в первую очередь местными климатическими и почвенными условиями, а также применявшимися системами земледелия и укоренившимися навыками обработки почвы.

Для изучения структуры крестьянских посевов в конце XIX – начале XX вв. мы воспользовались «Сводом урожайных сведений» за 1883–1915 гг.

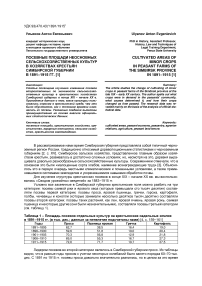

Условно все засеянные в Симбирской губернии крестьянские поля можно разбить на три категории: посевы озимой ржи и ярового овса (которые превышали сто тысяч десятин) составляли посевы первой категории; посевы проса, яровой пшеницы, гречки, гороха, картофеля, полбы, чечевицы и конопли (которые занимали несколько десятков тысяч десятин) составляли посевы второй категории; посевы таких растений, как лен, яровой ячмень, яровая рожь, озимая пшеница и некоторые другие (они были незначительными), составляли посевы третьей категории (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Площадь посевов отдельных культур на крестьянских надельных землях в 1891–1915 гг. (в тыс. дес.; данные за пятилетия подсчитаны нами) [4, с. 159–161]

|

Годы |

Просо |

Пшеница яровая |

Гречка |

Картофель |

|

1891–1895 |

62,7 |

38,5 |

16,4 |

19,0 |

|

1896–1900 |

59,6 |

51,8 |

19,0 |

20,4 |

|

1901–1905 |

70,3 |

56,8 |

12,9 |

21,8 |

|

1906–1910 |

69,0 |

55,3 |

16,7 |

27,3 |

|

1911–1915 |

72,6 |

71,7 |

19,7 |

27,5 |

Лидером посевов во второй категории являлось в Симбирской губернии просо. Из таблицы видно, что в разные годы просом с учетом некоторых колебаний было занято порядка 60–70 тыс. дес. С 1891 по 1915 гг. посевы проса довольно значительно разнились, но в целом за это время они кардинально не изменились. Стоит отметить, что наибольшей популярностью просо пользовалось в крестьянской среде [5]. В качестве подтверждения этого положения мы можем привести архивные сведения по соседней Пензенской губернии, где в этот период 81,7 % крестьянских посевов этого злака приходилось на крестьянские угодья, а оставшиеся 18,3 % – на земли дворян региона [6] Популярность проса объяснялась тем, что оно было исключительно урожайным и, кроме того, устойчивым к морозам [7]. Последнее обстоятельство в климатических условиях Симбирской губернии играло очень большую роль.

Второе место в этой категории посевов занимала яровая пшеница. В рассматриваемое время все сорта пшеницы, в том числе и яровая, отвоевывали все большие территории у других культур, возделывавшихся в Симбирской губернии. Причина была довольно проста – пшеница пользовалась постоянно возрастающим спросом на международных рынках, а в условиях развивающегося рыночного хозяйства это было серьезным фактором, подталкивающим производителей к ее культивированию. В связи с этим крестьянские угодья, занятые яровой пшеницей, постоянно росли.

Другая разновидность пшеницы – озимая – считалась «владельческим» хлебом [8, с. 122] и не получила значительно распространения у симбирского крестьянства. Одной из причин подобного положения дел было то, что в структуре озимых крестьянских хлебов львиная доля посевов приходилась на рожь. Данные правительственной статистики рубежа XIX–XX вв. подтверждают, что озимая пшеница занимала в пределах территории Симбирской губернии совсем малые площади (до нескольких сотен десятин), а то и вовсе не высевалась крестьянами [9, с. 159]. Сведения по уже упоминавшейся соседней Пензенской губернии также подтверждают изложенное: здесь в ряде районов на крестьянских полях озимая пшеница «совсем не встречалась» [10].

Среди посевов, занимавших площадь в несколько десятков тысяч десятин, особое место принадлежало картофелю. Сельское население Российской империи практически не использовало этого корнеплода вплоть до середины XIX в., и только после отмены крепостного права он получил заметное распространение [11, с. 413]. Симбирская губерния не стала в этом плане исключением. Сравнительный анализ прироста посевных площадей различных культур показывает, что в крестьянских хозяйствах региона самыми быстрыми темпами увеличивались именно картофельные поля. Более того, только эта культура в конце XIX – начале XX вв. в расчете по пятилетиям давала постоянное увеличение посевных площадей. За время с 1891 по 1915 гг. это увеличение составило почти 70 %. К 1915 г. только на надельных крестьянских землях картофелем были засеяны рекордные 32,714 дес. [12, с. 161].

Картофель быстро распространялся и как пищевая, и как техническая культура. В структуре крестьянского питания корнеплод во многом потеснил хлеб [13]. Как техническое растение картофель использовался на многочисленных крахмальных и картофельно-паточных предприятиях Симбирской губернии (всего их насчитывалось порядка 60). Кроме того, в изучаемом регионе хорошо развивалось винокуренное производство, основным сырьем для которого помимо ржи являлся как раз картофель. Правительство, стараясь поощрять производство картофеля в стране, сообщало в «Сельском вестнике», что его разведение приносит хозяевам доход в 7 руб. 49 коп. с дес. посевов [14, с. 40].

Гречка, традиционно считавшаяся исконно крестьянской культурой, во второй четверти XIX в. пережила, выражаясь языком современников, «трагедию». Основной причиной тому было изменение структуры спроса на продукцию отечественного сельского хозяйства и увеличение спроса на технические культуры и сахарную свеклу. Крупы все больше мололи из пшеницы и кукурузы, в Европе российскую гречку вытеснял рис, а свеклосахарное производство ослабило позиции гречки как медоноса. Неслучайно в связи с этим Департамент земледелия в уже упомянутом нами «Сельском вестнике» разъяснял сельским жителям, что возделывание гречки приносит производителям убытки в 1 руб. 19 коп. с дес. [15, с. 40].

Развитие деревни Симбирской губернии шло в общероссийском русле, и посевы гречки здесь, как и везде в европейской России, сокращались (в конце XIX – начале XX вв. примерно такие же площади гречка занимала в соседней Тамбовской губернии [16]). Однако надо заметить, что это сокращение, как видно из таблицы 1, было совершенно несущественным как по сравнению с другими культурами, так и по сравнению с посевами самой гречки в начале избранного нами хронологического промежутка (наименьшие площади, примерно 9–13 тыс. дес., в Симбирской губернии культура занимала с 1902 по 1906 гг. [17, с. 161]). Во многом это объяснялось неприхотливостью растения и его способностью давать высокие урожаи на полях невысокого качества [18, с. 44]. Гречка также быстро росла, была хороша как предшественник озимых культур (поскольку генерировала в почве ценные органические и минеральные вещества), позволяла не пускать поле под пары после сбора урожая предшественника и сразу засевать его гречкой (такое постоянное использование земли повышало отдачу от нее, что в условиях малоземелья симбирских крестьян было совсем не лишним). Кроме того, гречка была своего рода «беспроигрышным»

растением в том плане, что если ее посевы не успевали созреть, то крестьяне их скашивали и использовали на корм скоту, а если культура вызревала, то собирали зерно. Если по каким-то причинам погибали озимые или яровые посевы, всегда можно было перепахать поле и сразу же, пользуясь скороспелостью гречки, засеять его по-новому.

Ссылки и примечания:

-

1. Статья опубликована при финансовой поддержке гранта РГНФ № 14–31–01241/14.

-

2. Погубернские итоги мобилизации земель и средние земельные цены за 40-летие 1863–1902 гг. Вып. 13. СПб., 1907.

-

3. РГИА. Ф. 219. Оп. 14. Д. 6846. Л. 63.

-

4. Составлено по: Свод урожайных сведений за 1883–1915 годы : материалы ЦСК по урожаям на надельных землях. М., 1928.

-

5. Ульянов А.Е. Динамика сбора основных хлебов в крестьянских хозяйствах Самарской губернии в 1883–1915 гг. // Вестник Пермского университета. Серия «История». Вып. 2 (14). Пермь, 2010. С. 68–73.

-

6. Подсчитано нами по: ГАПО. Ф. 158. Оп. 1. Д. 17. Л. 47–48.

-

7. Ульянов А.Е. Урожайность главных злаковых культур в крестьянских хозяйствах Тамбовской губернии в конце XIX –

начале XX вв. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 12 (50). С. 173–175.

-

8. Ульянов А.Е. Крестьянское хозяйство Пензенской губернии во второй половине XIX в. : дис. … канд. ист. наук. Пенза, 2004.

-

9. Свод урожайных сведений за 1883–1915 годы ...

-

10. ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 5024. Л. 50.

-

11. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998.

-

12. Свод урожайных сведений за 1883–1915 годы …

-

13. Ульянов А.Е. Структура крестьянских посевов в Саратовской губернии в конце XIX – начале XX вв. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2010. № 3 (13). С. 123–126.

-

14. Сельский Вестник. 1891. № 4.

-

15. Там же.

-

16. Ульянов А.Е. Структура посевов в крестьянских хозяйствах Тамбовской губернии в конце XIX – начале XX вв. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 5 (11). С. 194–198.

-

17. Свод урожайных сведений за 1883–1915 годы ...

-

18. Милов Л.В. Указ. соч.

Список литературы Посевные площади неосновных сельскохозяйственных культур в хозяйствах крестьян Симбирской губернии в 1891-1915 гг.

- Погубернские итоги мобилизации земель и средние земельные цены за 40-летие 1863-1902 гг. Вып. 13. СПб., 1907.

- РГИА. Ф. 219. Оп. 14. Д. 6846. Л. 63.

- Свод урожайных сведений за 1883-1915 годы: материалы ЦСК по урожаям на надельных землях. М., 1928.

- Ульянов А.Е. Динамика сбора основных хлебов в крестьянских хозяйствах Самарской губернии в 1883-1915 гг.//Вестник Пермского университета. Серия «История». Вып. 2 (14). Пермь, 2010. С. 68-73.

- ГАПО. Ф. 158. Оп. 1. Д. 17. Л. 47-48.

- Ульянов А.Е. Урожайность главных злаковых культур в крестьянских хозяйствах Тамбовской губернии в конце XIX -начале XX вв.//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 12 (50). С. 173-175.

- Ульянов А.Е. Крестьянское хозяйство Пензенской губернии во второй половине XIX в.: дис.. канд. ист. наук. Пенза, 2004.

- ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 5024. Л. 50

- Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998

- Ульянов А.Е. Структура крестьянских посевов в Саратовской губернии в конце XIX -начале XX вв.//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2010. № 3 (13). С. 123-126.

- Сельский Вестник. 1891. № 4.

- Ульянов А.Е. Структура посевов в крестьянских хозяйствах Тамбовской губернии в конце XIX -начале XX вв.//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 5 (11). С. 194-198