Построение личностно-профессиональной стратегии воспитательной деятельности: опыт работы со студентами магистратуры

Автор: Зачиняева Елена Федоровна, Баткаева Яна Алексеевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

Показано, что в настоящее время педагогу-профессионалу необходимо ориентироваться в обширном диапазоне существующих концепций, стратегий и средств воспитания и вырабатывать индивидуальную стратегию решения воспитательных задач. Наличие индивидуальной стратегии демонстрирует высокий уровень развития методологического мышления педагога. Сформированная концептосфера воспитательной деятельности и личностно-профессиональная стратегия обеспечивают концептуализацию профессионального поведения. Представлен опыт работы с магистрантами по построению личностно-профессиональной стратегии воспитательной деятельности.

Личностно-профессиональная стратегия, воспитательная деятельность, профессиональное поведение, методологическое мышление, магистратура, концептосфера

Короткий адрес: https://sciup.org/148321501

IDR: 148321501 | УДК: 378 | DOI: 10.25586/RNU.HET.21.01.P.19

Текст научной статьи Построение личностно-профессиональной стратегии воспитательной деятельности: опыт работы со студентами магистратуры

формирующая ценностно-смысловую доминанту» направленности профессиональной деятельности, поддерживающая неуклонное следование намеченному замыслу [6, с. 67]. Н.М. Борытко говорит о стратегии как о собственной логике работы, связанной с авторским пониманием механизмов развития воспитательных процессов [2].

Наличие индивидуальной стратегии воспитательной деятельно- сти демонстрирует высокий уровень развития методологического мышления педагога. Учитывая, что стратегия воспитательной деятельности зависит не только от личной системы ценностей воспитателя, но и от контекста конкретной образовательной организации, стратегическая система действий педагога может быть разной. Однако формировать и развивать методологическое мышление педагога в процессе профессиональной подготовки очень важно. Построение индивидуальной личностно-профессиональной стратегии воспитательной деятельности при обучении в магистратуре является наиболее продуктивным в силу того, что учебный процесс происходит параллельно с профессиональной деятельностью в образовательных организациях, что обеспечивает соединение теоретического знания с практикой. В результате магистранты приобретают опыт стратегического планирования и осуществления воспитательной деятельности с последующей рефлексией и концептуализацией логики собственных профессиональных действий.

Цель настоящей статьи – представить опыт работы с магистрантами по построению личностнопрофессиональной стратегии воспитательной деятельности.

Данная опытная работа проводилась на базе Дальневосточного федерального университета в ходе освоения обучающимися магистерской программы «Воспитательные практики». В эксперименте принимали участие магистранты второго курса. Работа над построением личностно-профессиональной стратегии воспитательной деятельности была организована в рамках дисциплины «Теоретико-методологические основы воспитательных практик».

Дисциплина преследует масштабную цель – дать магистрантам целостное научное представление о проектировании воспитательной деятельности; на основе освоенных знаний разработать ее личностнопрофессиональную стратегию, позволяющую отрефлексировать методологическую и методическую стройность и целесообразность. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

При разработке совокупности методических действий мы опирались на следующие характеристики концептуального поведения: теоретически обоснованное и осознанное целеполагание с опорой на

Воспитательная деятельность – это главное в профессиии педагога

личностно значимую систему ценностей; структурированность профессиональных действий, приведение их в систему с методической оформленностью и целесообразностью; высокий уровень развития рефлексии, которая позволяет педагогу получить «знание о незнании» и «знание о неумении»; ярко выраженная способность к созданию авторских вариантов решения воспитательных задач [4, с. 10].

В рамках дисциплины студентам было дано задание – построить личностно-профессиональную стратегию. При разработке алгоритма построения стратегии мы опирались на этапы педагогического проектирования, предложенные И.А. Колесниковой и М.Л. Горчаковой-Си-бирской [5]. Поскольку построение личностно-профессиональной стратегии в отличие от проектирования не предполагает подробной детализации, в алгоритм работы над стратегией вошли только те этапы проектирования, которые позволяют увидеть логику авторского понимания механизмов развития воспитательных процессов: этап проблематизации, этап замысла, этап концептуализации, этап моделирования.

Таким образом, был определен следующий алгоритм работы по построению личностно-профессио- нальной стратегии воспитательной деятельности.

-

1. Выбор личностно-значимого направления воспитательной деятельности.

-

2. Самоопределение в ценностно-смысловом пространстве воспитательной деятельности.

-

3. Проблематизация.

-

4. Целеполагание.

-

5. Концептуализация.

-

6. Моделирование.

-

7. Рефлексия.

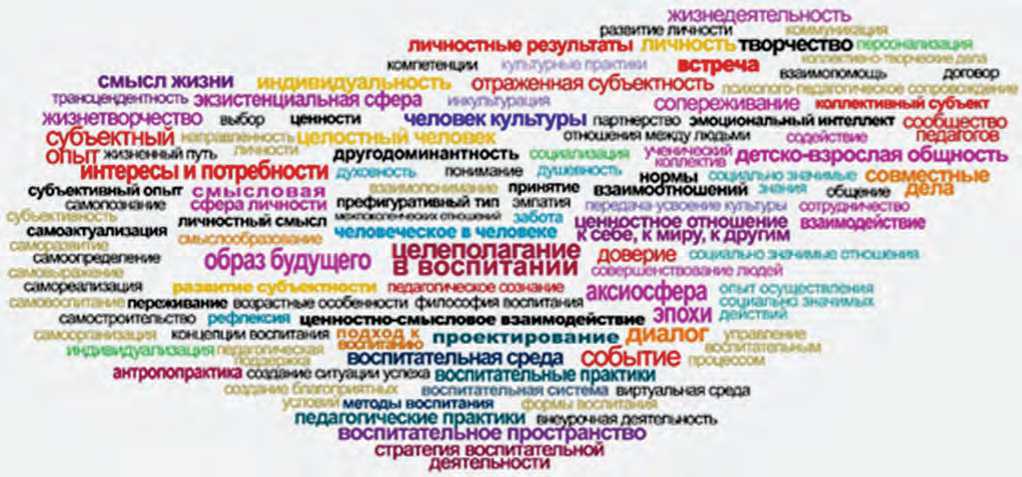

В учебном процессе по подготовке педагогов к воспитательной деятельности активно применяется наглядность. Одним из ее средств стала инфографика «Воспитательная деятельность педагога» (см. рис.). Это баннер с облаком слов, на котором зафиксированы ключевые понятия изучаемых модулей в образовательной программе «воспитательные практики» [3]. Визуализация ключевых понятий современной теории воспитания позволяет магистранту удерживать в поле актуального сознания совокупность личностно-значимых концептов воспитательной деятельности. Постоянная работа с облаком дает возможность магистрантам определить и конкретизировать индивидуальную ценностно-смысловую направленность воспитательной деятельности.

Опишем опыт работы с магистрантами по построению личностно-профессиональной стратегии.

Первый шаг – выбор личностно значимого направления воспитательной деятельности.

Воспитательная деятельность носит непрерывный, целостный характер и строится на единстве и соответствии друг другу целей, задач, содержания, средств и результатов деятельности. Однако ее вариативность зависит от выбранных педагогом приоритетных линий своих усилий в соответствии с собственными склонностями, возможностями и особенностями воспитанников. В выборе и выработке вариантов профессиональной деятельности отражается личностная позиция воспитателя, в которой проявляются установки, ценности, мотивы и смыслы личности.

Магистрантам были предложены варианты направлений деятельности классных руководителей, выделенные Е.Л. Петренко:

– классный «организатор», развивающий класс как деятельную, организованную, сплоченную группу, где каждый школьник ощущает свою полезность и сопричастность общему делу;

– классный «психолог», формирующий прежде всего систему товарищеских, доброжелательных отношений одноклассников друг с другом как в деятельности, так и в общении;

– классный «поддерживающий», обеспечивающий индивидуальное развитие и саморазвитие ребенка, поддерживающий школьников в решении жизненных проблем, защищающий их личное достоинство и права;

– классный «социальный организатор», развивающий класс как социально направленную группу, стремящуюся вносить свой вклад в улучшение окружающей жизни, и формирующий гражданскую компетентность школьников [7].

Каждый магистрант выбрал то направление, которое считает приоритетным в своей деятельности.

Сложность данной работы заключалась в том, что на практике каждый педагог в зависимости от ситуации реализует все представленные направления. Но мы согласны с мнением Е.Л. Петровой, что успешный педагог-воспитатель все же акцентирует одну линию своей деятельности.

Второй шаг – самоопределение в ценностно-смысловом пространстве воспитательной деятельности.

Личностно-профессиональная стратегия вырабатывается на основе ценностей, совокупность которых составляет идеологическую концепцию воспитательной деятельности. Отсюда вытекает важность момента самоидентификации педагога с определенным кругом профессиональных ценностей и задач.

Магистрантам было предложено выполнить несколько заданий.

Задание 1. «Значимые профессиональные ценности». Каждый магистрант выбирал из облака слов (см. рис.) 5–7 слов или словосочетаний, которые наиболее значимы для него в профессиональной деятельности.

Задание 2. «Личностные ценности». Выполнение второго задания предполагало технику ранжирования ценностей: активная деятель- ная жизнь, здоровье, интересная работа, счастье других, творчество, уверенность в себе и др. (методика М. Рокича). Такая работа позволила выделить три приоритетные личностные ценности. После чего магистранты сопоставляли профессиональные ценности и личностные, пытались установить взаимосвязь. Предлагалось в тройках обсудить получившиеся пары ценностей, задать друг другу вопросы: «Как связаны между собой личностная ценность “наличие друзей” и профессиональная ценность “компетенции?”», «А что будет, если в профессиональной деятельности Вы лишитесь указанной ценности?».

В ходе обсуждений обнаружилось, что если личностные ценности в большинстве случаев отобраны как самые значимые и необходимые педагогу для счастливой жизни, то выбранные профессиональные ценности магистранты подчас готовы заменить на другие. На вопрос «Почему Вы выбрали данную ценность из облака слов?» звучал ответ: «Сейчас много про это говорят». Подобные ответы демонстрируют недостаточное осмысление профессиональных ценностей, отсутствие личностного отношения к обсуждаемым педагогическим явлениям. Магистранты вновь обращались к облаку слов и пытались найти понятия, отражающие личностные ценности. В результате появились следующие пары: эмоционально насыщенная жизнь – событие, жизненная мудрость – духовность, интересная работа – совместные дела, переживание прекрасного в природе – целостный человек, продуктивная жизнь – опыт осуществления социально значимых действий, творчество – культурные практики, уверенность в себе – субъектность.

Необходимость выполнения первых шагов обусловлена тем, что именно они помогают педагогу определить ценностно-смысловую доминанту направленности профессиональной деятельности для дальнейшего построения личностно-профессиональной стратегии.

Третий шаг – проблематизация.

Процедура проблематизации включает действия по выявлению проблем системы воспитания образовательной организации путем проведения диагностических процедур. На этапе самоопределения в ценностно-смысловом пространстве воспитательной деятельности магистранты зафиксировали несколько ценностей, поэтому мониторинг воспитательной работы предполагал комплексный характер. Необходимо было выявить ши-

педагогические п вослитател компетомм раоитио лихости личностные результаты творчество

•стреча ^^^

СМЫСЛ ЖИЗНИ Индивидуальное - -,___________.мго«ц.. . .........- трасцеуентностъ экзистенциальная сфера ^«угыурт»* сопереживание «оллектинны*

ЖИЗнеТВОрККЛВО выбор ценности человек культуры гирткарство эмоциональный интеллект сек субъектный 0TKXUOW между IWXXAW сооонствие

«^•^ образ будущего йевос питании ^^^

<чмиц<я р» местности пемгопываоеоомм* ЯКСИОСтЬеМ осытссу переживание иоарзст»** особыыости философий поспит»** ,£?Xvm соцлч у

Ж0НЮЛ1ВЫ постигание по&хс^к проектирование ДИЭЛОТ упрмперме воспитательная среда событие w8*8w аитрополракпее соапа** <хту*#« успехе воспитательные практики

. .-■ пел ।шеи ■ ’• • гмiyemwсрад

ОПЫТ *у ><*♦♦*< пуп, дру годом ин амт ноет ь ЛТ^ЛГ детско-взрослая ( интересы И потребности духакхга поымаые лучимое'. „орв^Гсоыахио *«*ы; СОВУ су^ьехтияныиопыт смысловая ' . принятие изаимоотношении общем»

самолохяние сфера личности прафку^ жпшаы тип эмпатии параде» ^воемехутыуры сотриннество _________личмостниы смысл '■•"•"" •”*»”*<«-*** мботл ценностное отношение взэимсяейста»

Инфографика «Воспитательная деятельность педагога»

Промежуточные результаты работы над личностно-профессиональной стратегией

По результатам диагностических мероприятий педагоги соотнесли выявленные проблемные области с собственными ценностями и приоритетными направлениями деятельности и определили те проблемы, которые легли в основу дальнейшего построения стратегии воспитательной деятельности.

Четвертый шаг – целеполагание.

На данном этапе происходит осознание выявленных проблем, понимание необходимости преобразования собственной воспитательной деятельности. Педагогическая стратегия предполагает неуклонное следование намеченному замыслу [6]. На основе замысла педагог четко определяет цель в работе со своими воспитанниками.

Замыслы были представлены следующими высказываниями: «…я хочу, чтобы мой класс был большой дружной семьей…», «…для меня важно, чтобы дети проявляли свою субъ- ектную позицию…», «…мне бы хотелось, чтобы старшеклассники были активными, не боялись брать на себя ответственность, стремились делать мир вокруг себя лучше...».

Результатом работы на данном шаге являются цели, которые магистранты формулировали исходя из приоритетной линии направления деятельности («организатор», «психолог», «поддерживающий», «социальный организатор»), осмысленных личностно-профессиональных ценностей и результатов диагностических мероприятий. В таблице приведены некоторые примеры цепочек «направление деятельности-ценности – проблема – цель», которые получились у магистрантов по результатам четырех шагов.

В представленных примерах прослеживается четкая и последовательная взаимосвязь. Мы видим, что цели, во-первых, конкретизированы (отсутствуют абстрактные формулировки), а во-вторых, являются совокупностью личностно значимых профессиональных ценностей магистрантов и реальных проблем ученических коллективов и их отдельных участников.

Пятый шаг – концептуализация.

Концептуализация предполагает определение методологических подходов и принципов воспитательной деятельности. Совокупность подходов, на которые опирается педагог в своей профессиональной деятельности, и обусловливает выбор тактики действий в конкретной ситуации. Формулирование принципов воспитания позволяет педагогу вывести собственные правила, регламентирующие организацию взаимодействия с детьми в реализации воспитательной деятельности.

На занятиях магистранты осмысливали следующие подходы: системный, деятельностный, личностно ориентированный, философско-антропологический, синергетический, средовой, представленные в современной теории воспитания как наиболее сообразные сложной природе воспитательного процесса [11]. Обучающиеся интуитивно выбирали 2–3 подхода, которые, по их мнению, соответствуют направлению деятельности и способствуют достижению целей. В качестве аргументов, подтверждающих выбор подходов, студенты приводили конкретные примеры осуществления воспитательной деятельности из личного практического опыта. Публичная защита и коллективное обсуждение подходов и реальных примеров деятельности позволили выявить ошибки и определить те подходы, которые действительно являются доминирующими в организации воспитательного процесса. В ходе обсуждения некоторые студенты кардинально меняли свое мнение относитель- но выбранного подхода. Например, интуитивно магистранткой одним из доминирующих был выбран системный подход. При аргументации выбора звучали такие фразы, как «…дети предлагают свои инициативы, и мы продумываем алгоритм деятельности…», «…группы из разных классов формируются по интересам…», «…детям предлагается календарь праздников, и они сами придумывают мероприятия…» и др. Приведенные примеры не отражали в полной мере методологию системного подхода. В ходе коллективного обсуждения магистранты определили, что в большей степени способ организации жизнедеятельности детей соответствует синергетическому подходу.

Формулирование принципов воспитания у многих студентов вызвало затруднения. Полагаем, это связано с тем, что при выполнении данного задания магистранты не опирались на собственные педагогические действия, а использовали формулировки, встречающиеся в учебно-методической литературе. Например, студентам легко было объяснить, как они реализуют в работе принцип доверия или творчества, в то время как взятые из научной литературы принципы субъектности или образовательной конгруэнтности оказывались непонятными для педагогов даже на уровне личной интерпретации.

Для перехода к следующему этапу магистрантам, которые не совсем удачно справились с предыдущим заданием, было необходимо еще раз пересмотреть предыдущие шаги и сформулировать принципы воспитательной деятельности, которые действительно выведены из их собственной профессиональной деятельности. Таким образом, задача преподавателя – постоянно направлять мышление обучающегося в русло научно-теоретической рефлексии эмпирического опыта, конкретизировать понимание педагогической терминологии, повышать степень осознанности повседневных воспитательных действий.

Шестой шаг – моделирование.

На данном этапе осуществляется моделирование структуры и содержания воспитательной деятельности; создание ее идеальной модели и конкретизация в целевом, содержательно-организационном, результативном компонентах. Главная задача – удержать логику описания стратегии в соответствии с обозначенными целями, подходами и принципами.

Исходя из сформулированной на предыдущих этапах цели, каждый магистрант определял содержание воспитательной деятельности и формы взаимодействия с воспитанниками. Если содержанием было приобретение опыта ценностного отношения к родной речи, указывались классные часы, конкурс творческих работ, дискуссия; если опыт социально значимых дел – подбирались коллективно-творческие дела социальной направленности и др. При разработке стратегии на данном этапе магистранту необходимо было удерживать все пласты воспитательной деятельности: и работу над формированием общности, и работу с каждым учеником по отдельности, и обеспечение взаимодействия с внешними субъектами воспитательного процесса. Данная работа была направлена на придание структурированности и системности профессиональным действиям, что характерно для педагогов, концептуализировавших свое профессиональное поведение.

Последующий анализ разработанных стратегий показал, что основные трудности данного этапа были связаны с неудержанием цели, увлечением яркими формами проведения мероприятий и непониманием механизма формирования общности. Работа на данном этапе позволила магистрантам отработать методологическое мышление на уровне соответствия цели и отобранных средств, а также лучше осознать дефицит знаний в области методов воспитания. Часто звучали вопросы: «Как сформировать общность в ученической группе?»;

«Как научить радоваться за другого?»; «Как развить субъектность?»; «Как научить понимать и принимать другого?».

Седьмой шаг – защита и обсуждение стратегии.

По завершении работы над личностно-профессиональной стратегией магистранты защищали получившийся продукт перед преподавателем и соучениками. Главная задача преподавателя на данном этапе – выявить логические нарушения между компонентами стратегии. У магистрантов, которые выступают слушателями, также была возможность выступить в роли экспертов. После защиты происходило коллективное обсуждение, при котором все участники дискуссии задавали уточняющие вопросы, давали содержательные комментарии. Такая работа необходима для формирования методологического мышления. В процессе обсуждения происходит концептуализация знаний, студенты тренируют умение применять теоретический материал в проектировании деятельности на различных примерах.

Восьмой шаг – рефлексия.

Отметим, что работа по составлению личностно-профессиональной стратегии играет значимую роль в формировании у педагога концеп-тосферы воспитательной деятельности, которая возникает в результате субъективизации нового знания и позволяет актуализировать эти знания (систему знаний) в процессе профессионального мышления.

Концептосфера представляет собой совокупность ключевых смыслов (концептов) воспитательной деятельности, которые формируются в процессе присвоения сознанием педагога целостного знания по теории воспитания. Чем больше концептов вошло в сознание педагога, чем прочнее установились связи между ними, тем богаче становится концептосфера. Что, в свою очередь, влияет на концептуальность поведения, которое характеризуется теоретически обоснованным и осознанным целеполаганием с опорой на личностно значимую систему ценностей; логичностью, структурированностью и системностью профессиональных действий; развитой рефлексией, умением получить «знание о незнании» и «знание о неумении»; яркой выраженной способностью к созданию авторских вариантов решения воспитательных задач.

Чтобы простимулировать рефлексию и помочь магистрантам систематизировать знания, зафиксировать их дефицит («знание о незнании» и «знание о неумении»), дисциплина «Теоретико-методологические основы воспитательных практик» завершалась работой с облаком слов «Воспитательная деятельность педагога». Студенты распределяли слова и словосочетания из облака между компонентами стратегии. Так фиксировалось смысловое содержание каждого блока, что способствовало систематизации имеющихся знаний. Слова и словосочетания, которые оказались не использованы, были разделены на две группы. В первую группу вошли те, которые не соответствуют реализуемой деятельности педагога. Это может быть связано со спецификой образовательного учреждения, должностными обязанностями и проч. Вторую группу составили слова и словосочетания, которые не фигурируют в стратегии по причине отсутствия необходимых знаний у педагога и опыта применения в деятельности. Таким образом студенты фиксировали дефицит знаний и намечали пути его восполнения.

На этапе рефлексии проведенных защит магистранты высказывались, используя такие формули- ровки, как: «…теперь я знаю, что я на своем месте…», «…теперь я знаю, что именно я хочу делать с детьми…», «…раньше я интуитивно действовала правильно, теперь подтвердила это теорией…» Эти высказывания позволяют сделать вывод, что работа над стратегией помогла педагогам по-новому посмотреть на свое отношение к реализуемой деятельности, утвердиться в необходимости более осмысленно подходить к ее проектированию.

Данная опытная работа показала, что предложенные технологические шаги организации учебного процесса в рамках дисциплины «Теоретико-методологические основы воспитательных практик» способствуют развитию методологического мышления педагогов. Работа над построением личностно-профессиональной стратегии позволяет магистрантам увидеть целостность проектируемого процесса воспитания от идеи до конечного результата. Обращение к личностно-профессиональной системе ценностей помогает самоопределиться в массиве современного педагогического знания и осмысленно спроектировать собственную систему воспитательной деятельности. Постоянная рефлексия, обращенная к личному профессиональному опыту, способствует выявлению сильных и слабых сторон в организации воспитательной деятельности, а также позволяет обнаружить дефицит знаний для дальнейшего саморазвития магистрантов и обогащения профессиональной концептосферы.

Совокупность описанных действий стимулирует концептуализацию профессионального поведения педагогов, вследствие чего их профессиональная деятельность выходит на более высокий качественный уровень.

Список литературы Построение личностно-профессиональной стратегии воспитательной деятельности: опыт работы со студентами магистратуры

- Баткаева Я.А., Зачиняева Е.Ф. Формирование концептосферы «воспитательная деятельность» у педагогов, обучающихся в магистратуре: теоретическая модель // Современное педагогическое образование. 2019. № 7. С. 57–60.

- Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2005. 336 с.

- Зачиняева Е.Ф., Баткаева Я.А. Проектирование содержания модуля «Теория и практика воспитания» в аспекте формирования у педагогов концептосферы воспитательной деятельности // Казанский педагогический журнал. 2020. № 5. С. 59–65.

- Колесникова И.А. Смыслы и логика подготовки педагога-воспитателя (отклик на появление профессионального стандарта специалиста в области воспитания) // Непрерывное образование: XXI век. 2017. Вып. 1 (17). DOI: 10.15393/j5.art.2017.34047

- Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2005. 288 с.

- Колесникова И.А., Титова Е.В. Педагогическая праксеология: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Академия, 2005. 256 с.

- Петренко Е.Л. О вариативности воспитательной деятельности классного руководителя // Вестник Костромского государственного университета. Сер.: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2009. № 3.

- Селиванова Н.Л. Научный поиск в теории воспитания: приоритеты, достижения и проблемы // Отечественная и зарубежная педагогика. 2011. № 1. С. 103–116.

- Сериков В.В. Педагогическая реальность и педагогическое знание. Опыт методологической рефлексии: монография. М.: Редакционно-издательский дом Российского нового университета, 2018. 292 с.

- Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова И.В. Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе. М.: АПК и ПРО, 2003. 83 с.

- Степанов Е.Н. Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания. М.: Сфера, 2003. 160 с.

- Трубина З.И. Аксиологические компоненты профессионального поведения учителя // Педагогическое образование в России. 2014. № 5. С. 41–44.