Постуральные миоадаптивные нарушения у шорт-трековиков

Автор: Новиков Ю.О., Ясинская А.С., Акопян А.П., Ким Д.А., Мусина С.М.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: на основании клинико-инструментальных методов обследования установить факторы риска развития миофасциальных болевых синдромов в нижней части спины.

Миофасциальный болевой синдром, триггерная точка, боль в нижней части спины, инфракрасная термография

Короткий адрес: https://sciup.org/147248107

IDR: 147248107 | УДК: 616.741-009.1 | DOI: 10.14529/hsm250102

Текст научной статьи Постуральные миоадаптивные нарушения у шорт-трековиков

Уи.О. Novikov1, ,

AS. Yasinskaya2, ,

A.P. Akopian1, ,

D.A. Kim2, ,

S.M. Musina1, mus1 ,

Введение. В шорт-треке спортсменам необходимо обладать определенными физиологическими особенностями для выполнения постоянного ускорения и больших резких импульсов на предельной скорости при прохождении дистанций [13]. Специфическое положение тела при прохождении поворотов, цик-личность нагрузки, развитие максимально высокой скорости, темп шорт-трековика. тактическое позиционирование и достижение высоких результатов связаны как с психологическими особенностями личности, так и с антропометрическими, генетическими данными. в том числе с особенностями структуры и функции скелетных мышц, техникотактической и функциональной подготовки [6. 10, 12]. Движение в шорт-треке подразумевает асимметричную перегрузку нижней левой стороны тела, маятникообразное перемещение таза, перегрузку пояснично-крестцовой области позвоночника и напряжение сухожильно-связочного аппарата, что создает предпосылки для формирования миофасциальных триггерных точек, появление слабости мышц, ограшгчение работы опорно-двигательной системы и увеличения риска травм [7. 8. 11. 14]. В доступной литературе, как отечественной. так и зарубежной, мы не встретили работ, посвященных исследованию миофасциального болевого синдрома в нижней части спины у шорт-трековиков.

Цель: на основании клинико-инструментальных методов обследования установить факторы риска развития миофасциальных болевых синдромов в нижней части спины у шорт-трековиков.

Материалы и методы. Ведущий состав олимпийской сборной Российской Федераш1и по шорт-треку - 14 спортсменов - принял участие в исследовании на основании письменного информированного добровольного согласия. Исследование осуществлялось в соответствии с этическими принципами меди-цинских исследований Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации.

Всем спортсменам проводили молестио-анамнестическое исследование, неврологический осмотр с детальным изучением миофасциальной патологии [1. 15]. Анкетный метод использовали при определении степени интенсивности болевого синдрома нижней части спины (БСНЧС). оцениваемого с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) боли, выраженного в мм. Оценку мышечного тонуса и определение порога болевой чувствительности нижней части спины осуществляли оригинальными инструментами, показатели которых выражены в кг/см2, при пальпаторной оценке мышечного тонуса выделяли три степени согласно Я.Ю. Попелянскому [1. 4]. Оценку глубины поясничного лордоза, объем движений в поясничной области позвоночника (ПОП) осуществляли при помощи ней-роортопедического инструментария [2, 3]. Компьютерную томографию пояснично-крестцового отдела позвоночника выполняли в горизонтальном положении на многосрезо-вом спиральном компьютерном томографе Tosliiba с системой Aquilion PRIME в спиральном режиме сканирования с шагом 1.0 мм. Тепловизионное исследование мышц нижней части спины у шорт-трековиков выполняли с помощью портативного тепловизора HT-203U (HTI. China), диагностически значимой счита-ли термоасимметрию более 1 °C на основании Протокола тепловизионных обследований European Association of Thermology [5. 9].

Результаты. Проведено пилотное исследование 14 спортсменов. Высококвалифицированные обследуемые шорт-трековики име-ли спортивные звания и разряды согласно Единой всероссийской спортивной классифи-кащш (ЕВСК): 1 спортсмен - ЗМС. 4 - МСМК. 8 - МС и 1 - КМС. Среди обследуемых шорт-трековиков 10(71%) мужчин и 4(29%) женщины, средний возраст которых составил 21.2 ± 2.4 года.

При неврологическом осмотре выявлено усиление поясничного лордоза у 8 (57 %) чел. Пальпаторно определено увеличение тонуса мышц нижней части спины справа у 6 (43 %) и слева у 3 (21 %) из 14 обследуемых. Напря-жение крестцово-подвздошной мышцы выявлено справа у 5 (36 %) чел., слева - у 3 (21 %) чел., что, вероятно, связано с моментом отталкивания ведущей правой нижней конечности. проявляющимся разгибанием в тазобедренном суставе с одновременным продолжением сгибания голеностопного сустава. МТТ при пальпации нижней части спины слева выявлены у 5 (36 %) чел. и справа - у 4 (29 %) чел. с длительностью болезненного ощущения до 2 ± 0.3 с и иррадиацией боли в область musculus iliopsoas. Треть спортсменов отмечали уменьшение боли в спине после самостоятельного вьшолнения упражнений на растяжение и миофасциального релиза.

По шкале ВАШ БСНЧС слабой интенсивности (до 40 мм) была выявлена у 9 (64 %) чел., умеренной интенсивности (40-70 мм) -у 4 (28 %) чел., выраженного характера (80 мм) - у 1 (7 %) чел., появление боли связывали с повышенной нагрузкой физического и эмо-ционально-психологического характера.

Объем движений поясничной области по-звоночника определяли по курвиметру, с помощью которого выявлено у 10 (71 %) обследуемых достоверное усиление поясничного лордоза в пределах 21 ± 2 мм. усиление флексии ПОП - у 8 ( %) чел. в пределах 13+1 мм. усиление экстензии ПОП - у 5 (36 %) чел. в пределах 31 ± 2 мм. латерофлексия ПОП вправо - у 6 (43 %) чел. в пределах 13 ± 2°, латерофлексия ПОП влево - у 5 (36 %) чел. в пределах 16 ± 1°, ротация ПОП вправо -у 4 (28 %) чел. в пределах 11 ± 1°. ротация ПОП влево - у 3 (21 %) чел. в пределах 11 ± 1°. Однако достоверных различий с нормой не установлено.

Тензоальгиметрическое исследование мышц нижней части спины шорт-трековиков показало более высокий болевой порог в области широчайшей мышцы спины у 8 (57 %) чел. (6.15 ± 0.35). в области квадратной мышцы поясницы - у 4 (28 %) чел. (6.79 + 0.47). в области ягодичных мышц - у 1 (7 %) чел. (7.44 ± 0.28), выраженность болезненности МТТ соответствовала 2-й степени у 6 (43 %) обследуемых и 3-й степени - у 4 (28 %) обследуемых.

Проведенная миотонометрия нижней части спины показала, что наиболее высокий мышечный тонус (МТ) определялся в области широчайшей мышцы спины у 9 (64 %) чел. (1.42 ± 0.02). что соответствовало II степени мышечного напряжения (МН) по Я.Ю. Попе-лянскому, в области квадратной мышцы поясницы - у 4 (28 %) чел. (1.28 ±0.01). что соответствовало II степени повышения МТ. в области ягодичных мышц - у 2 (14 %) чел. (1.16 ± 0.03). что соответствовало III степени повышения МТ. сочетание высокого МТ широчайшей мышцы спины и мьппцы, выпрямляющей позвоночник. - у 3 (21 %) чел., что соответствовало II степени повышения МТ.

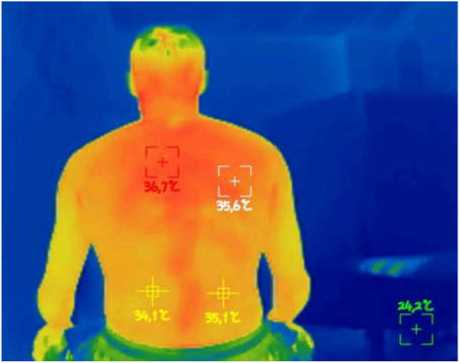

При применении медицинской инфракрасной термографии нижней части спины выявлена температурная разница в области нижней части спины. Наиболее часто тепловизионные изменения выявлялись в области средней трети нижней части спины у 6 (43 %) чел.. ДТ = 1.3°; в области верхней трети - у 3 (21 %) чел.. ДТ = 1,4°; реже в проекции нижней трети -у 1 (7 %) чел.. ДТ = 1,3° (рис. 1).

Рис. 1. Тепловизионная оценка термоасимметрии нижней части спины Fig. 1. Thermal assessment of low back thermal symmetry

При наличии жалоб, анамнеза и выраженного болевого синдрома нижней части спины по ВАШ 9 (64 %) чел. проведена компьютерная томография пояснично-крестцовой области позвоночника, при этом практически у половины обследуемых выявлены узлы Шморля. ретролистез поясничных позвонков на уровне L2-L5 - у одного обследуемого, патологических изменений пояснично-крестцовой области позвоночника не было выявлено у трети спортсменов (рис. 2).

Рис. 2. Компьютерная томограмма поясничного отдела позвоночника в сагиттальной плоскости Fig. 2. Computed tomography of the lumbar spine in the sagittal plane

Заключение. В проведенном пилотном исследовании было установлено влияние постурального .мышечного дисбаланса, приводящего к усилению поясничного лордоза, а также напряжению подвздошно-поясничных мышц, связанных: как с асимметричностью положения тела, так и воздействием различных физических факторов (сила тяжести, сила трения, сила аэродинамического сопротивления. инерция), включая преодоление центро-бежных сил. что способствовало формированию миофасциальных триггерных точек (МТТ) в нижней части спины. Для повышения достоверности доказательств требуются более тщательно спланированные исследования с большим объемом выборки.